BEEP エグザクト パーフェクトコレクション for X68000 Z [BEG-007Z エクザクト パ-フェクトコレクション]

評価 5

評価 5【発売】:電波新聞社

【対応パソコン】:X68000

【発売日】:1994年

【ジャンル】:スポーツゲーム

■ 概要

● 電波新聞社によるX68000向け移植タイトルとしての位置づけ

1994年に電波新聞社から発売されたX68000用ソフト『エキサイティング・アワー』は、同社の「ビデオゲームアンソロジー(Video Game Anthology)」シリーズの一作としてリリースされたアーケード移植タイトルです。シリーズは、80年代半ばから後半にかけてゲームセンターで人気を博したアーケードゲームを、できる限り忠実な形でX68000へ移植することをコンセプトとしており、本作はその第8弾としてラインナップされています。 X68000というマシン自体が、本来アーケード基板に近い高解像度グラフィックやサウンド機能を備えていたことから、「本物に近い家庭向けアーケード体験」を求めるユーザー層と非常に相性が良く、本作もそうした文脈の中で登場した一本といえます。

● 元になったアーケード版『エキサイティング・アワー』とは

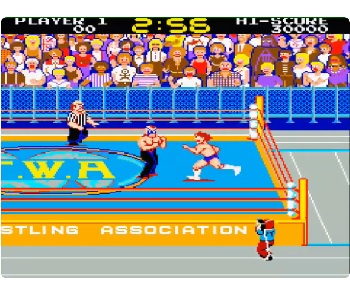

本作のベースになっているのは、1985年にテクノスジャパンが開発し、タイトーから稼働したアーケード用プロレスゲーム『エキサイティング・アワー(Exciting Hour)』です。海外版タイトルは『Mat Mania』で、当時のゲームセンターでは派手な演出とテンポの良い試合展開で多くのプレイヤーを惹きつけました。 試合は架空のプロレス団体TWA(Technos/Taito Wrestling Association)を舞台に行われ、テレビ中継風の演出やリングアナウンサーの紹介など、当時のプロレス中継番組を意識した構成が特徴です。選手同士の激しい攻防と、観客席で掲げられるプラカードなどが画面狭しと表現され、アーケードゲームでありながら、プロレスショー全体の雰囲気を味わえるタイトルでした。

● X68000版のコンセプトとカップリング構成

X68000版『エキサイティング・アワー』は、ただアーケード版を一対一で移植しただけではなく、同じテクノスジャパン製の相撲ゲーム『出世大相撲』と1本のソフトにカップリングされた構成になっています。一本のパッケージに2本のアーケードゲームを収録することで、ユーザーはプロレスと相撲という、ルールもビジュアルも異なる格闘スポーツを気軽に遊び分けることができました。 起動時にファンクションキーやドライブの組み合わせによって、どちらのゲームを遊ぶかを選択する方式が採用されており、当時としてはかなりお得感のある構成です。アーケード移植に強みを持つ電波新聞社らしく、どちらのタイトルも基板版の画面・サウンドを細かく再現する方向性で作られており、「ゲームセンターに置かれていたあのタイトルを、自宅のX68000で再体験する」というシリーズ全体のコンセプトを忠実に踏襲しています。

● 基本ルールとゲームの流れ

『エキサイティング・アワー』は、シングルマッチ形式のプロレスゲームで、プレイヤーは青いショートタイツ姿のレスラーを操作し、個性豊かな5人のライバルレスラーに順番に挑んでいきます。試合時間は3分1本勝負で、フォールまたはリングアウトにより勝敗が決まるシンプルなルール構成です。 プレイヤーキャラクターは、打撃技・組み技・飛び技を組み合わせながら相手の体力を削り、ダウンを奪ったタイミングでフォールを狙います。相手レスラーはそれぞれ得意技やクセが異なり、序盤戦の「INSANE WORRIER」、打撃主体の「KARATE FIGHTER」、パワーファイターの「COCO SAVAGE」、反則も辞さない覆面レスラー「THE PIRANIA」、そして王者「BLUES BLOODY」へと難度が上がっていく構成になっており、アーケードらしい緊張感のあるステージ構成が特徴です。 5試合目で王者を破るとタイトルマッチ演出が入り、以降は自分がチャンピオンとして防衛戦を戦う流れになるため、「ベルトを獲得するまでが前半」「王者として戦い続けるループが後半」という、アーケードゲームらしいエンドレスな遊び方も楽しめます。

● 操作系・インターフェースの概要

アーケード版同様、基本操作は8方向レバーと2ボタン(小技・大技)で構成されており、組み付き状態で方向入力やボタンの組み合わせによって技が変化する方式が採用されています。X68000版でもこの操作体系が忠実に再現されており、キーボード操作に加えて、ジョイスティックを接続することでアーケード気分をより味わえる設計になっています。 また、X68000版ではゲーム内のクレジット投入やスタートなどの各種操作がファンクションキーや数字キーに割り当てられており、取扱説明書や同梱の解説で細かく案内されています。ゲーム起動時にF1キーでコンフィグ画面を呼び出し、キーアサインの確認を行えるなど、PCゲームとしての配慮も盛り込まれています。

● グラフィックとサウンドの再現度

ビデオゲームアンソロジーシリーズ全般に共通する特徴として、「アーケード版に限りなく近い画面・音」を狙った作りがありますが、『エキサイティング・アワー』でもその方針は健在です。X68000の高解像度表示を活かしつつ、アーケード版のドット絵の雰囲気を維持するよう調整されており、リング内でのレスラーの動き、ロープやコーナーポストの描き込み、観客席のキャラクターなど、画面全体の賑やかさがしっかりと再現されています。 サウンド面でも、入場時のBGMや試合中の曲、効果音などがX68000の音源チップ向けにアレンジされており、アーケード基板とは音色こそ異なるものの、全体の雰囲気は忠実です。歓声やダメージ音などもテンポよく鳴り、プロレス会場らしい熱気を自宅のスピーカーから感じられるようになっています。

● キャラクターや世界観の概要

ゲームの舞台となるTWAのリングは、現実のアメリカンプロレス団体を彷彿とさせる雰囲気をまとっており、試合前にはアナウンサーが双方のレスラーを紹介し、観客席も大いに盛り上がる演出が入ります。プレイヤーが操作するレスラーは、長髪に青いショートタイツといういかにもベビーフェイス(善玉)らしい外見で、王者への挑戦者という分かりやすい立ち位置が与えられています。 対戦相手も、反則すれすれの攻撃を仕掛ける覆面レスラーや、モヒカン頭の怪力レスラー、打撃主体の格闘家風レスラーなど、見た目もファイトスタイルもバラエティ豊かです。X68000版では、こうしたキャラクターの特徴的なモーションや決め技がしっかりと移植されており、プロレスファンはもちろん、キャラクターゲームとして楽しみたいユーザーにも訴求する内容になっています。

● パッケージ・価格・動作環境の概要

X68000版『エキサイティング・アワー』は、5インチフロッピーディスク媒体で販売され、価格はおよそ5,300円前後という設定でした(当時のPCゲームとしては標準的〜やや手頃な価格帯)。 パッケージはビデオゲームアンソロジーシリーズ共通のデザインを踏襲しつつ、リング上でのプロレスシーンを大きくあしらったもので、店頭でも一目でプロレスゲームと分かるビジュアルでした。必要動作環境はX68000本体とフロッピーディスクドライブで、特別な拡張ハードウェアを必要としないため、多くのX68ユーザーが導入しやすいタイトルだった点も特徴です。

● シリーズ内およびX68000ソフト史における位置づけ

『エキサイティング・アワー』は、ビデオゲームアンソロジーシリーズの一本として見れば、ファンタジー色の強いアクションやシューティングが多い中で、比較的現実のスポーツに近い題材を扱った、少し異色の存在といえます。また、同じソフトに収録されている『出世大相撲』も含め、「格闘スポーツをテーマにしたアーケードゲームをまとめて楽しめる」一本として、コアなX68000ユーザーから長く記憶されています。 X68000のゲームライブラリ全体を振り返った際にも、本作は「80年代アーケード黄金期の空気をそのまま閉じ込めたようなプロレスゲーム」として扱われることが多く、後年になってもレトロゲーム系サイトや動画などでたびたび取り上げられています。アーケード版がPS4やNintendo Switch向けにアーカイブス配信されるなど、現在も一定の知名度を保っていることから、その家庭用移植の一つであるX68000版も、マニア層の間で静かな人気を保ち続けているタイトルといえるでしょう。

■■■■ ゲームの魅力とは?

● プロレス中継を疑似体験できる演出の濃さ

『エキサイティング・アワー』の魅力を語るうえでまず外せないのが、単なる対戦アクションにとどまらず「プロレス中継を丸ごとパッケージした」ような演出の豊かさです。試合開始前にはアナウンサーが両者をリング中央に呼び出して紹介し、観客席ではプラカードや横断幕が揺れ、レスラーが一歩踏み出すだけで歓声が上がるといった、当時のテレビ番組を意識した見せ方が随所に盛り込まれています。ゲーム画面はリングと観客席が一体になったレイアウトで、背景の観客もただの飾りではなく、技が決まった瞬間に立ち上がって反応してくれるため、一手ごとに会場の熱気が変化していく感覚を味わえます。プレイヤーは、ただ敵を倒すのではなく「観客を沸かせるショーの主役」として振る舞うような感覚を自然と意識させられ、攻撃をつなげて優位に立っているときほど、画面全体の盛り上がりが自分のものになっていく感覚が強くなります。こうした「試合そのものの空気を遊ばせる」設計が、本作を他ジャンルのアクションゲームとは一線を画す存在にしています。

● シンプル操作で奥深い「間合い」と「駆け引き」

操作自体は8方向レバーと2つのボタンという非常にシンプルな構成ですが、実際のプレイ感覚は奥行きがあり、プロレスらしい「間合い」と「駆け引き」が強く意識される作りになっています。小技ボタンで繰り出す打撃やチョップは発生が早く、牽制として優秀ですがダメージは控えめで、あくまで主目的は組み付き状態を作るための布石です。一方、相手に密着した瞬間に方向入力やボタンの組み合わせを変えることで、投げ技やパワーボムなどの大技が発動し、一気に体力を奪える反面、失敗したときの隙も大きくなります。相手がどのタイミングで攻め返してくるか、ロープ際で反撃を狙っているのかを読みながら、一歩踏み込みすぎるか、ギリギリで止まってフェイントをかけるかといった「半歩」の判断が勝敗に直結するのが本作の面白いところです。ボタン連打だけではどうにもならず、相手レスラーの行動パターンを把握し、どの技なら通るのかをその場の状況に応じて選んでいく必要があるため、シンプルなルールながら、遊ぶほどに自分の中で「試合運び」の感覚が育っていきます。

● 個性豊かなレスラーたちが生む試合展開のバリエーション

プレイヤーが操作するレスラーはオーソドックスなファイトスタイルですが、対戦相手として登場するレスラーたちは見た目も技構成もバラバラで、一試合ごとに求められる戦い方が変化するのも大きな魅力です。最初に立ちはだかるモヒカン頭のパワー型レスラーは、力任せの投げ技やリフトアップスラムで体力をごっそり持っていくため、正面からの力比べは非常に危険ですが、逆に言えば間合い管理とカウンターを徹底すれば比較的攻略しやすい相手です。続く空手家風のレスラーは、間合いの外から突きや飛び蹴りで一気に詰めてくるため、こちらの不用意な前進が命取りになります。三戦目以降になると、ジャイアントスイングでリング内を豪快に振り回すレスラーや、アイアンクローやチョークといった反則技も織り交ぜる覆面レスラーなど、戦っていて「この相手ならこういう展開になりそうだ」とプレイヤーに想像させるキャラクター性が前面に押し出されます。こうした個性のおかげで、同じルール・同じリング上で戦っていても試合展開が単調にならず、「次はどんな攻防が待っているのか」という期待感がプレイを押し進めてくれます。

● テンポの良い3分一本勝負と「ベルト獲得」までのストーリー性

1試合あたりの制限時間が3分に設定されていることも、本作の魅力を支える重要な要素です。時間が短い分、序盤からのんびり探り合いをする余裕は少なく、ある程度リスクを取って攻めに出ないと時間切れで引き分けになりゲームオーバーになるため、常にどこかで勝負を仕掛ける必要があります。この「3分で決着をつけろ」というプレッシャーが、各試合に自然な緊張感を与えています。また、全体の構成として、最初は挑戦者として強豪レスラーたちに挑み、五戦目でついに王者へ挑戦するタイトルマッチを迎えるという流れがきちんと組み込まれているため、「ただステージを進める」のではなく「チャンピオンベルトを目指す物語」をプレイしている感覚も得られます。王者をくだしてベルトを手に入れた後は、今度は自分が防衛戦を戦う立場になり、それまでの「挑戦者」の視点とは違った気分で同じ相手と戦うことになるため、ゲーム自体はループ構造でありながらも、プレイヤーの心理的な位置づけが変化することで、同じ試合でも少し違った感覚で楽しめるようになっています。

● X68000版ならではの“アーケード感”と家庭用としての遊びやすさ

X68000版『エキサイティング・アワー』は、アーケード基板に近いハードウェア性能を活かして画面や動きの再現性を高めつつ、家庭用として長く遊べるような配慮も加えられているところに魅力があります。アーケード版の解像度や色使いを可能な限り忠実に再現しつつ、PC用モニタで見やすいように細かい調整が施されており、リング上のキャラクターの輪郭やロープの揺れ、観客席のざわめきなどがとてもクリアに表示されます。サウンド面でも、X68000の内蔵音源に合わせたアレンジが行われ、アーケード版の雰囲気を保ちつつ、ヘッドホンやスピーカーから迫力あるBGMと効果音が楽しめます。一方で、家庭用ならではの利便性として、クレジット数を気軽に設定できたり、ジョイスティックだけでなくキーボードでも遊べるようになっていたりと、アーケードでは味わえない「じっくり練習する」スタイルの遊び方も可能です。何度も同じ相手とスパーリングを繰り返し、タイミングや技の出し分けを体に覚えさせていく過程も、X68000版ならではの楽しみ方といえるでしょう。

● 交代プレイによる“観戦型マルチプレイ”の楽しさ

本作はアーケード版と同様に、2人プレイ時には同時対戦ではなく「交代プレイ」を採用しているのも特徴です。これは一見すると対戦格闘ゲームのような直接対戦と比べて地味に思えるかもしれませんが、実際に遊んでみると、この方式ならではの楽しさがあります。一人がプレイしているあいだ、もう一人は観客として画面を見ながら「そこはロープに振ったほうが良い」「今ならフォールいける」などと口を挟み、次の試合では立場が入れ替わるという、まさにテレビの前でプロレス番組を一緒に観ているような感覚になります。勝ち進んでタイトルマッチに挑む役をどちらが担うかを決めて遊んだり、同じ相手に対してどちらが早く勝てるかタイムアタック的に競ったりと、プレイヤー同士でルールを工夫することで、ゲーム本来のモード以上に盛り上がれます。こうした「観戦する人も含めた遊び方」がしやすいのは、プロレスという題材と、交代プレイという形式がうまく噛み合っているからこそ生まれる魅力です。

● レトロゲームとしての味わいと今遊んでも感じられる面白さ

現在の視点から見れば、本作は複雑なコンボや膨大な技コマンドが用意された格闘ゲームとは異なり、ルールも技数も比較的コンパクトな作品です。しかし、その分ゲームの核となる「間合い」「読み合い」「試合展開のドラマ」を極力シンプルな要素に凝縮しているため、一試合が短くサクサク遊べるにもかかわらず、何度も挑戦したくなる中毒性があります。特に、あと一発ダメージを与えれば勝てるという場面で、逆に相手の大技をもらってしまい、フォールから抜け出せず負けてしまうような瞬間には、コントローラを握りしめて悔しがりながらも、思わず再挑戦ボタンに手が伸びてしまいます。グラフィックやサウンドからは確かに80年代テイストのレトロ感が漂いますが、その奥にあるゲームデザインは今も通用する普遍的な面白さを備えており、「派手なエフェクトや複雑なシステムがなくても、人はここまで熱くなれるのか」と感じさせてくれる一本です。X68000というプラットフォームの特性も相まって、当時のアーケードゲーム文化を追体験したいプレイヤーには、いまなお強い魅力を放ち続けています。

■■■■ ゲームの攻略など

● まず意識したい“勝ちパターン”作り

『エキサイティング・アワー』で勝ち続けるためには、細かいテクニックより先に「自分なりの勝ちパターン」を身体に覚えさせることが大切です。本作は3分一本勝負という短い制限時間の中で、相手の体力を削りきってフォールを決める必要がありますが、闇雲に技を振り回しているだけでは、時間切れや逆転負けが増えてしまいます。理想的な流れは、①小技で牽制しながら相手の動きを見切る→②組み付き状態にもっていき、確実に決められる投げ技でダメージを積む→③相手の体力とダウン時間の感覚をつかみ、ここぞという場面でフォールに移行する、という三段構えです。序盤の数試合は「どのくらいダメージを与えたら何カウント寝ているか」「フォールを仕掛けるときの安全なタイミングはどこか」を確認するつもりでプレイし、相手の体力ゲージとダウン時間の関係を体感的に覚えていくと、自然と自分の中に“決めパターン”が出来上がってきます。特にX68000版では練習しやすい環境が整っているので、最初の相手で何度も試合を重ね、自分にとって操作しやすい流れを固めてから先に進むと、その後の難しいレスラーにも対応しやすくなります。

● 小技と大技の使い分け、間合い管理のコツ

攻防の基本となるのが、レバーと小技・大技ボタンの組み合わせです。小技ボタンで出る打撃系の攻撃はダメージこそ控えめですが、発生が速くスキも小さいため、相手の動きを止めたり、組み付きのきっかけを作るのに適しています。特に相手が近づいてきた瞬間や、ロープ際でこちらが体勢を立て直したいときなどに、小技を当てて距離を調整する意識を持つと、被弾を大きく減らせます。一方、大技は一発が重く、流れを一気に自分の側に引き寄せられる反面、外したときのリスクも大きいため、むやみに振るのではなく「相手が硬直しているタイミング」「組み付きが成立しているタイミング」に絞って使いましょう。また、本作では“半歩”の距離感が非常に重要で、相手の攻撃がぎりぎり届かない位置に立ち、相手が技を空振りした瞬間を狙って踏み込む、という動きができると、試合全体を優位に進めやすくなります。画面上で自分の足先がロープやセンターラインとどの程度重なっているか、といった細かな位置情報も手がかりになるので、何度もプレイして「自分の得意な間合い」を見つけておくと良いでしょう。

● 各レスラー別の立ち回りポイント

本作では、対戦相手ごとに得意技や攻め方の癖が大きく異なります。そのため、単に自分のパターンを押し付けるだけでなく、相手に合わせて多少スタイルを変えることも重要です。最初の相手となるパワー型レスラーには、真正面から組み合うと危険な場面が多くなります。彼は掴みさえ成立すれば豪快な投げ技で大ダメージを与えてくるので、こちらから組みにいくのではなく、小技で刻んで体力を削りつつ、相手の投げモーションを誘ってから一歩下がって空振りさせる、といった「受け流し型」の戦い方が有効です。二戦目の格闘家タイプは、飛び蹴りや連続突きで素早く距離を詰めてくるため、ロープを背負ってしまうと一気に攻め込まれがちです。ロープ際での攻防を避け、可能な限りリング中央をキープするように歩き回りつつ、相手のジャンプ攻撃をくぐるようにして横に回り込むと、背後からの組み付きが狙いやすくなります。巨体でジャイアントスイングを使うレスラーに対しては、一度捕まると大きく体力を削られてしまうため、とにかく「組ませない」ことが大事です。接近戦を長引かせず、打撃一発→離れる→また一発といった“ヒット・アンド・アウェイ”を徹底しましょう。覆面レスラーや王者クラスになってくると、反則攻撃や連続技でこちらのペースを崩してくるので、無理に攻め続けるより、相手の隙が生まれるモーションだけを狙って確実に技を重ねていく、堅実な戦い方が求められます。

● フォールのタイミングとリングアウト戦術

プロレスゲームである以上、勝利条件の中心となるのはフォールですが、『エキサイティング・アワー』ではリングアウトも重要な勝ち筋として機能しています。フォールについては、相手の体力がまだ半分以上残っている段階で連発しても、ほとんど返されてしまい、むしろ反撃のきっかけを与えるだけになりがちです。ダウン時間が体感で「いつもより長い」と感じられるくらいまでダメージを重ねてから、コーナー付近ではなくリング中央でフォールを仕掛けると、ロープブレイクを気にせず勝負できます。一方、リングアウト狙いは、相手の体力を十分に削る前でも勝機を作れる戦法です。ロープに振って場外に叩き出し、自分はすぐにリングへ戻ってしまえば、あとはカウントが進むのを待つだけで勝てる場面も少なくありません。ただし、双方が場外に出た状態で時間をかけすぎると、自分もリングアウト負けをしてしまうため、場外戦では「押し込む瞬間だけ外に出て、すぐに戻る」という意識が重要です。とくに、体力面で不利なときや、残り時間が少ない状況では、フォールよりもリングアウトを優先的に狙うことで、逆転勝利を拾えるケースが増えてきます。

● 時間切れを避けるためのペース配分

3分という制限時間は、慣れてしまえば決して短すぎるわけではありませんが、序盤から慎重になりすぎると時間切れ引き分けによるゲームオーバーを招きやすくなります。試合開始直後の30〜40秒は、相手の反応を見る探り合いとして使い、それ以降は「1分ごとに体力をどのくらい削れているか」を意識しながらペースを調整すると良いでしょう。例えば、残り2分の時点で相手の体力がまだ7〜8割ほど残っているようであれば、やや守りに偏りすぎているサインです。このタイミングで一度思い切った攻めを仕掛け、大技を一回でも多く当てておく必要があります。逆に、残り1分の時点で相手の体力がほぼ尽きているなら、無理に攻め続けず、反撃をもらいにくいコンパクトな技だけで安全に削りつつ、ダウンを奪ったときにフォールして決める、という余裕のある試合運びが可能です。常に画面上のタイマーと相手の体力ゲージをセットで見て、「このペースなら時間内に倒せるか?」を頭の片隅で計算しながら動く習慣をつけると、時間切れ負けが格段に減ります。

● 初心者がまず身につけたい練習メニュー

これから本作を遊び込もうというプレイヤーには、いきなり全レスラー撃破を目指すのではなく、いくつかの“練習用目標”を順番にクリアしていく方法をおすすめします。第一段階は「最初の相手を安定して倒せるようになること」です。この段階では勝敗よりも、「組み付きから決め技に移行する操作」「フォールを仕掛けるボタンとタイミング」「場外へ出たときに迷わずリングへ戻る動き」を確認するつもりでプレイしましょう。第二段階は「ノーダウン、あるいは2ダウン以内での勝利」を目標にすることです。自分が倒される回数を減らすには、相手の得意技の予備動作を覚え、危険な距離に入らないことが重要になります。第三段階では、「2戦目、3戦目のレスラーを相手に、自分なりの得意パターンを確立する」ことをテーマにします。例えば、「飛び蹴りをガードしたあとに後ろへ回り込んで投げる」「ロープに振ったあとに待ち構えて、戻ってきたところに大技を合わせる」など、キャラクターごとに“この動きが決まると気持ちいい”という流れを作ってしまうと、プレイが一気に楽しくなり、自然と上達も進みます。

● 中級者以上向けの応用テクニックと“魅せプレイ”

ある程度勝てるようになってきたら、単に効率よく勝つだけでなく、「魅せる試合運び」に挑戦するのも本作の醍醐味です。例えば、体力的にはすでに十分勝てる状況でも、あえてロープワークを挟んだり、コーナーポストを使った飛び技を決めたりして、観客の歓声を最大限に引き出すような“ショーアップ”された展開を意識してみましょう。わざと一度フォールを外して試合を長引かせる、コーナーからの大技をフィニッシュホールドとして毎回狙う、相手の大技をギリギリでかわしてから即座に反撃に移る、といった「魅せポイント」を自分の中で作ることで、同じ相手との試合でも毎回違ったドラマを演出できます。また、交代プレイ時には、観ている友人が思わず声を上げるような派手なコンボや、危機一髪からの逆転勝利を狙ってみるのも楽しい遊び方です。自分だけの“フィニッシュ・ムーブ”を決めポーズのように使い続けると、プレイヤー自身が一人のレスラーになったかのような感覚も味わえるでしょう。

● タイトルマッチ以降を安定させるための心構え

五戦目のタイトルマッチを突破すると、自分が王者として戦う防衛戦のループに入りますが、ここからは気の緩みや一瞬の油断が命取りになりやすくなります。すでに何度も対戦した相手だからといって「どうせこの技で勝てるだろう」と決めつけてしまうと、予想外のカウンターをもらい、体力のリードを一気に奪われることも珍しくありません。タイトル獲得後こそ、序盤の頃に意識していた“基本”に立ち返り、間合いを正確に測り、確実に当たる場面でしか大技を出さないという堅実さが求められます。また、王者として何戦も防衛を続けていると、集中力が途切れやすくなるので、「3戦ごとに一度深呼吸をする」「危ない場面が増えてきたと感じたら、一試合だけ“堅実プレイ”に徹する」など、自分なりのリズムを決めておくと安定度が増します。勝ち続けること自体がゲームの目的になるこのフェーズでは、一戦一戦のドラマを味わいながらも、“慢心しないこと”が何よりの攻略法と言えるでしょう。

■■■■ 感想や評判

● X68000ユーザーから見た「らしい」一本という評価

『エキサイティング・アワー』の感想としてまず挙げられるのが、「いかにもX68000らしいゲームだ」という声です。派手な3D表現や豪華なムービーこそありませんが、アーケードゲームを自宅でそのまま味わうというX68000のコンセプトに非常にマッチしており、当時から「ゲームセンターにあったあのプロレスゲームを家で遊べる」という喜びを素直に感じさせてくれる一本でした。特に、ビデオゲームアンソロジーシリーズを追いかけていたユーザーにとっては、「次はどのアーケードタイトルが移植されるのか」という期待の流れの中で登場した作品であり、ラインナップの中にプロレスゲームが加わったことでジャンルの幅が広がったという印象を持つ人も多かったようです。シューティングやアクションが多い中で、試合展開を楽しむスポーツアクションという異色の存在は、コレクション的な意味でも高い評価を得ていました。

● アーケード経験者が感じた再現度への満足感

実際にゲームセンターで『エキサイティング・アワー』をプレイしていた人たちからは、「見た目も手触りもかなり近い」「当時の雰囲気が思い出せる」といった好意的な感想が多く聞かれます。レスラーのアニメーションや観客のリアクション、リング上での動きのスピード感など、細かなところまでアーケード版の記憶と重なり、「X68000を通して、自宅の部屋が一瞬だけゲームセンターに変わったように感じた」と語るユーザーもいます。特に、アーケード特有の“やや理不尽にも感じるほどシビアな当たり判定やCPUの反撃”がそのまま再現されていることを評価する声が多く、これを「良い意味でのアーケードらしさ」と受け止める人にとっては、単なる懐古ではなく、当時の緊張感をそのまま楽しめることが本作最大の魅力と映っていました。一方で、「もっと家庭用向けに遊びやすくしてほしかった」という意見もあり、再現度の高さがそのまま賛否両論につながっている点も興味深いところです。

● 難易度の高さに対する賛否とやり込み派の熱い支持

本作は3分という短い制限時間の中で試合を決めなければならないうえ、敵レスラーの行動パターンも意外なほど厳しく設定されているため、初見プレイヤーにはかなり難しいゲームという印象を与えがちです。そのため、「最初のうちはまともに勝てない」「あと一歩でフォールを返されて逆転される」といった不満混じりの感想も少なくありませんでした。しかし、何度も挑戦しているうちに相手の癖や危険な間合いがわかってくると、試合運びが少しずつ安定し始め、「急に面白さがわかってきた」「負けても『次は絶対やってやる』という気持ちになる」と、評価が一転するケースも多かった作品です。やり込み派のユーザーからは「CPUの隙を見抜けばちゃんと攻略できる絶妙な調整」「理不尽に感じた部分も、パターンを組み立てると気持ちよくハマる」といった声が上がり、単に“難しいゲーム”として片付けるのではなく、「クセは強いが理解すると味が出るスルメゲー」という評価に落ち着いている印象があります。

● 交代プレイで盛り上がる「観戦込み」の体験

2人プレイが交代制であることについても、感想はさまざまです。対戦格闘ゲームのような直接対戦をイメージしていた人にとっては少し拍子抜けだったかもしれませんが、実際に遊んでみると「見ている側も妙に盛り上がる」「片方がプレイして、もう片方がひたすらヤジやアドバイスを飛ばすのが楽しい」と好意的に受け止める人も多くいました。友人同士で集まった時に、誰かがプレイしている様子を周りが観戦し、「そのタイミングでフォール!」「今のは決め技を打つべきだった」などと騒ぎながら交代していくスタイルは、まさにテレビでプロレス中継を観ながらワイワイ盛り上がる感覚に近く、ゲームそのものだけでなく“遊び方”を含めて楽しめるタイトルとして記憶されているようです。特にX68000というややマニアックな環境では、ゲームに詳しい仲間が集まりやすかったこともあり、「このゲームをきっかけにプロレス談義になった」「技の元ネタになっているレスラーを語り合った」といった微笑ましいエピソードも少なくありません。

● グラフィック・サウンド面への評価と時代背景

グラフィックやサウンドについては、発売当時の基準で見れば十分に高水準と受け止められており、「アーケードの雰囲気はしっかり出ている」「キャラクターの動きが生き生きしている」といった肯定的な意見が多く見られます。特に、レスラーの表情やモーション、観客席の描き込みは、「単純なドット絵でありながら、試合の熱気が伝わってくる」と評価されました。一方で、X68000後期のタイトルということもあり、同時期に登場していた他のゲームと比較すると、派手さではやや地味という印象を持つプレイヤーもいました。当時は既にポリゴン表現やより高解像度なグラフィックを持つ作品が登場し始めていたため、「時代の最先端」というイメージは薄く、どちらかと言えば「少し前の時代のアーケードゲームを丁寧に移植した、通好みの一本」という位置づけで語られることが多かったようです。サウンド面も同様に、耳に残るBGMや臨場感ある効果音が好意的に受け止められる一方で、「もっとアレンジを効かせてほしかった」「音色がややシンプルに感じる」という意見も散見され、全体としては堅実な作りといった評価に落ち着いています。

● ビデオゲームアンソロジーシリーズ内での立ち位置

ビデオゲームアンソロジーシリーズ全体の中で見ると、『エキサイティング・アワー』は“通好みの一本”という評価が似合う作品です。シューティングやアクションに比べると知名度がさほど高くないため、「ラインナップの中では地味」と言われることもありますが、それでもプロレスという題材の特性上、一度ハマったプレイヤーにとっては非常に印象に残る作品になりがちです。また、同じソフトに『出世大相撲』が収録されていることから、「相撲とプロレスを並べて楽しめるのが面白い」「どちらもスポーツ系だけれど、操作感や試合の組み立て方が全く違うので遊び比べがいがある」といった感想もあり、一種の“格闘スポーツパック”として高く評価する声もあります。シリーズを全て集めているユーザーの中には、「この一本のおかげでラインナップに厚みが増した」と語る人もいて、派手さはなくともシリーズ全体のバランスを取る重要なピースとして認識されています。

● レトロゲームとしての再評価と現在の扱われ方

発売から長い年月が経った現在では、本作は「レトロプロレスゲームの代表格の一つ」として取り上げられることが増えています。アーケード版や他機種版が復刻や配信などで触れられる機会が増えたことで、その一環としてX68000版にも再び注目が集まり、「当時この移植で遊び込んだ」「今でもX68実機やエミュレータで動かしている」というコメントを見かけることもあります。現代の若いプレイヤーからすると、グラフィックもシステムも非常にシンプルな作品に映るかもしれませんが、その分「ゲームの根っこにある楽しさがストレートに伝わる」「複雑な操作や設定を覚えなくても、数分でルールが理解できる」という点が好意的に評価されています。また、実況動画や配信などで取り上げられた際には、視聴者がレスラーの動きや技にツッコミを入れながら盛り上がる様子も見られ、発売から時代が変わっても“観て楽しめるプロレスゲーム”としての本質は色あせていません。

● 総評:クセは強いが、わかる人にはたまらない一本

総合的に見ると、『エキサイティング・アワー』は決して万人向けのゲームではないかもしれません。難易度は高めで、CPUの反応もシビア、技も現在の格闘ゲームのように多彩というわけではなく、シンプルなルールの中でひたすら「間合い」と「読み合い」を要求してくるストイックな設計です。しかし、その分ハマったときの手応えは非常に強く、「自分の中で試合運びが上達していく実感」や、「ギリギリの攻防を制してフォールを決めた瞬間の快感」は、今遊んでも色あせない魅力を持っています。X68000というマシンを象徴する“アーケードの空気をごっそり自宅に持ち込んだような体験”を味わえる一本であり、プロレスという題材が好きな人、アーケード移植作品をじっくり遊び込みたい人にとっては、今なお心に残る“通好みの名作”として語り継がれていると言えるでしょう。

■■■■ 良かったところ

● シンプルな操作で「プロレスらしさ」が味わえるゲームデザイン

『エキサイティング・アワー』の長所として真っ先に挙げられるのが、操作系統の分かりやすさと、その中でしっかりと表現されている「プロレスらしさ」です。使うのは8方向レバーと2ボタンだけという非常にシンプルな構成でありながら、間合いの取り方や組み付きの駆け引き、投げ技を決めたときの爽快感がきちんと成立しているため、複雑なコマンドやコンボを覚えなくてもプロレスの醍醐味を味わえます。技のレパートリーは現代の格闘ゲームと比べると多くはありませんが、そのぶん「どの場面でどの技を選ぶか」という判断が整理されており、プレイヤー側の思考が非常にクリアな状態で試合運びに集中できます。小技でじわじわと押し込むか、一気に掴みにいって大技で流れを変えるか、ロープを利用して揺さぶるかといった選択が自然と生まれ、結果として誰でも短時間で「自分なりのファイトスタイル」を作りやすい作りになっている点は、多くのプレイヤーから高く評価されるポイントです。

● プロレス中継を見ているような臨場感ある演出

良かった点としてもう一つ大きいのが、プロレス番組さながらの臨場感あふれる演出です。試合前にアナウンサーがリング中央で選手を紹介し、観客席からは紙テープやボードが掲げられ、技が決まるたびに歓声が変化するなど、「試合」というよりも「ショー」を観ているような雰囲気が丁寧に作り込まれています。画面構成もリングと観客席が一体感を持つようにデザインされており、プレイヤーは一人のレスラーとしてだけでなく、満員の観客の前に立つ“スター選手”として試合を演じているような気分になります。特にフィニッシュホールドを決めた瞬間の盛り上がりは抜群で、ダウンした相手に覆いかぶさり、カウントが進んでいくあいだの緊張感と、勝利が決まったときの爆発的な歓声は、何度味わってもクセになる気持ちよさがあります。こうした「観ていて楽しい」「周りの人も一緒に盛り上がれる」演出面の完成度は、本作の大きな魅力として語られています。

● 個性のはっきりしたレスラーたちと分かりやすいドラマ性

登場するレスラーたちのキャラクター造形も、プレイヤーから好意的に受け止められているポイントです。プレイヤーキャラは正統派のベビーフェイスとして描かれ、それに対してモヒカンの狂戦士タイプや、空手家のような打撃系ファイター、モンゴリアンチョップを振り回す大柄なレスラー、反則技を躊躇なく使う覆面レスラー、そしてチャンピオンとして待ち構える王者と、ビジュアルもファイトスタイルもバランスよく差別化されています。それぞれのレスラーがひと目見ただけでどんな戦い方をしそうかイメージできるため、試合前から「この相手にはどう挑もうか」という想像が膨らみ、勝敗だけでなく「どんな展開の試合になるのか」というドラマ性も楽しめる構造になっています。さらに、5戦目で王者に挑み、勝利すれば今度は自分がチャンピオンとして次の挑戦者を迎え撃つ立場になるという流れも、プレイヤーのモチベーションを高める良い仕掛けです。単なるステージクリア型ではなく、「ベルトを目指し、守り抜く」という物語が自然に感じられる構成は、プロレスという題材と見事にマッチしています。

● X68000ならではの高い再現度とアーケード感

X68000版ならではの良さとしてよく挙げられるのが、アーケード版の雰囲気を高いレベルで再現している点です。ドット絵のタッチや色使い、キャラクターのアニメーションなどが丁寧に移植されており、「ゲームセンターのあの画面がそのまま自宅のモニタに現れた」という感動を味わえます。レスラーがリングを走るときのスピード感や、ロープに振ったときの反発の表現、観客のざわめきといった細かな部分までこだわりが感じられ、アーケード基板に近いスペックを持つX68000ならではの“強み”がはっきりと活かされています。サウンドも、入場時の音楽や試合中のBGM、打撃音やダウンしたときの重い効果音などが心地よく、プレイ中の高揚感をしっかりと支えています。こうした画面・音の総合的な迫力は、当時のパソコンゲームとしてはかなり高い水準にあり、「アーケード体験をそのまま家に持ち帰る」というX68000のコンセプトを象徴するタイトルのひとつといえる出来栄えになっています。

● 練習が確実に成果につながるゲームバランス

本作は難易度が高めである一方、プレイヤーの練習や工夫がはっきりと結果に反映されるゲームバランスを持っている点が「良かった」と語られることも多いです。最初のうちはCPUの攻撃に押されて何もできないまま負けてしまうこともありますが、相手が繰り出してくる技の種類や、危険な間合い、攻撃前後のスキなどを少しずつ覚えていくと、「ここで一歩下がれば回避できる」「この技のあとなら確実に組み付ける」といったポイントが見えてきます。その結果、同じ相手でも再戦するたびに手ごたえが変わり、「前は勝てなかった相手に、今日は余裕を持って勝てた」という上達実感を得やすい構造になっています。特にX68000版は家庭用として何度でもやり直せる環境があるため、自分なりの攻略ルートや必勝パターンをじっくり研究でき、「努力が報われるゲーム」として好印象を持つプレイヤーが多い作品です。単に運に頼るのではなく、プレイヤー自身の経験と工夫が勝敗を左右するバランスになっている点は、アクションゲームとして大きな長所と言えるでしょう。

● 交代プレイで広がる“みんなで楽しむ”遊び方

2人プレイが同時対戦ではなく交代制になっていることも、良い意味で本作の個性を際立たせています。直接対戦のような緊張感はありませんが、その代わり一人が試合をしているあいだ、もう一人は観客として画面を見守り、ヤジを飛ばしたりアドバイスをしたりと、自然と会話が生まれるスタイルになります。一本の試合が3分と短いこともあり、「次は俺がやる」「その必殺パターン、俺にもやらせて」といった具合にテンポよくコントローラを回しながら遊べるのも大きな利点です。X68000を持っている友人同士が集まり、アーケード版の思い出を語りながら交代でプレイする、という楽しみ方をしていたユーザーも多く、ゲームそのものだけでなく、“遊ぶ場”の雰囲気を盛り上げてくれる一本だったと言えます。プロレスという題材がもともと観戦型のエンターテインメントであることを考えると、「プレイしている人」と「観ている人」が一体となって盛り上がる本作の交代プレイは、非常によく考えられた仕様だと感じられます。

● レトロタイトルとして今なお光る普遍的な魅力

発売から年月が経った現在になっても、『エキサイティング・アワー』はレトロゲームとして独自の輝きを放ち続けています。グラフィックや演出には80年代〜90年代前半特有の味わいがあり、シンプルなBGMとともに当時のアーケード文化をそのまま切り取ったような雰囲気を醸し出していますが、その奥にある「相手との読み合い」「ギリギリの攻防」「一瞬のチャンスを逃さずに決めきる爽快感」といった要素は、今のプレイヤーが遊んでも十分に楽しめる普遍的な面白さです。複雑なシステムや派手な演出よりも、人間同士の勝負の根っこにある部分を前面に押し出しているため、「昔のゲームだから」と構えずに、素直に熱くなれる一本になっています。特にプロレス好きのプレイヤーにとっては、ルールや技、演出の端々に“あの時代のプロレス”へのリスペクトが感じられ、懐かしさと新鮮さが同居した不思議な魅力を味わえることでしょう。そうした意味で、本作の「良かったところ」は単に当時の出来の良さにとどまらず、時間を超えてもなお楽しめるゲームデザインの強さそのものにあると言えます。

■■■■ 悪かったところ

● 難易度カーブの急さと“理不尽”に感じられやすいバランス

『エキサイティング・アワー』で多くのプレイヤーが最初につまずくポイントは、とにかく難易度カーブが急で、初見では理不尽さすら感じてしまう局面が多いという点です。操作自体はシンプルで取っつきやすい反面、CPUレスラーの反応速度や技の切り返しがかなりシビアに設定されており、わずかに間合いを間違えただけで、組み付きから強烈な投げ技を叩き込まれることが少なくありません。プレイヤー側の攻撃がスカった瞬間にピンポイントでカウンターを入れてくることも多く、「こちらが攻めようとすると必ず潰される」という印象を抱いてしまう人もいます。さらに3分という制限時間の短さも相まって、じっくり距離感を探りながら戦う余裕がないまま、気付けば時間切れ、あるいは体力差で負けているという展開になりがちです。遊び込んで相手のパターンを覚えてしまえば攻略しがいのある調整とも言えますが、そこに到達するまでのハードルが高く、「ちょっと遊んでみよう」と手を伸ばしたライトユーザーにとっては、早々に心を折られやすい構造になっているのは否めません。

● 技バリエーションやシステム面の単調さ

プロレスゲームとして見ると、技のバリエーションがやや物足りないと感じるプレイヤーも少なくありません。プレイヤーキャラクターが使える技は一通り揃っているものの、現代の格闘ゲームに慣れた目線で見ると、「できること」が比較的限られており、試合展開がワンパターンになりやすい側面があります。組み付きから出せる技の種類も、方向入力やボタン組み合わせによってある程度変化するとはいえ、「状況に応じて選ぶ」というよりは「成功率が高い技を繰り返す」プレイになりがちで、どうしても同じような試合運びを繰り返してしまうのです。また、試合ルールもシングルマッチ3分一本勝負のみで、タッグマッチや特殊ルール戦などのバリエーションがないため、長時間遊んでいると「いつも同じシチュエーションで戦っている」という感覚が強くなってしまいます。モード構成やシステム面にもう一歩遊びの幅があれば、プロレスという題材の持つ多彩さをさらに活かせたのではないかと感じるユーザーも多いでしょう。

● 説明不足による“手探り感”と敷居の高さ

当時のアーケード移植作品全般に言えることではありますが、本作もまた、ゲーム内での説明が少なく、プレイヤーが自力で感覚的に覚える要素が非常に多い作品です。どのボタンや方向入力でどの技が出るのか、どのタイミングでフォールを狙うべきか、リングアウトのカウントがどのように進行するのかなど、試合を重ねるうちに徐々に体で覚えていく前提の設計になっており、マニュアルを読んでいても細かなコツや有効な立ち回りまでは分かりません。そのため、初めて遊ぶプレイヤーは「何をどうすればいいのか分からないままボコボコにされる」という印象を抱きやすく、「プロレスのルールやゲームの技構成にある程度詳しい人でないと楽しさが見えてこない」という敷居の高さも感じられます。特に、現在の視点で遊ぶ場合、チュートリアルやコマンドリストに慣れているプレイヤーからすると、「せめて技表くらいはゲーム内で確認させてほしい」と思う場面も多く、遊び始めの不親切さが評価を落としてしまう要因になりがちです。

● グラフィック・サウンドの“地味さ”が好みを分ける

X68000版としては十分にアーケードライクな画面・音が再現されているものの、ビジュアル面での派手さという点では、同時期の他タイトルと比べて控えめという印象を受ける人もいます。リングと観客席を含めた画面構成は雰囲気がある一方で、プロレスならではの入場シーンや試合前後の演出が、現代基準から見るとあっさりしており、「もっとドラマチックなカットインや見せ場があってもよかったのでは」と感じるプレイヤーもいるでしょう。レスラーの表情やしぐさも、ドット絵としてはよく動くものの、今の目で見ると細かな感情表現までは伝わりにくく、「誰が戦っていても同じように見える」と受け取られてしまう場合もあります。サウンドに関しても、BGMや効果音は軽快ではあるものの、曲数自体がそれほど多くなく、長時間プレイしているとどうしても耳に残るフレーズが限定されてしまいます。レトロゲームとしての味わいと言えば長所ではあるものの、「派手な演出や多彩なBGMで盛り上げるタイプのゲーム」を期待していたユーザーには、やや物足りなさを覚える部分かもしれません。

● 一人用主体の構成ゆえの“遊び方の狭さ”

本作は2人プレイに対応しているものの、実際には交代プレイ形式のため、ゲームデザインの中心はあくまで一人用モードに置かれています。そのため、プレイヤー同士が直接対戦して腕を競い合うタイプの遊び方を望んでいた人にとっては、「せっかくプロレスゲームなのに、対人対戦がないのは残念」という感想につながりがちです。また、ゲームモード自体も基本的に連戦形式のシングルマッチが主軸で、スコアアタックやタイムアタック、対戦相手を自由に選べるエキシビションモードなどが用意されていないため、「今日はこのレスラーだけと戦って練習したい」「特定のカードをじっくり楽しみたい」といった用途には融通が利きません。結果として、遊び方が「ひたすらCPU戦の連続に挑む」スタイルに偏りやすく、ゲームを持ち寄ってわいわい遊ぶというよりは、じっくり一人で攻略するタイプのタイトルになってしまっています。これはこれはこれで魅力ではあるものの、「プロレス=大勢でワイワイ」というイメージを持つユーザーからすると、少しもったいない設計とも言えるでしょう。

● 同じ試合展開を繰り返しやすい構造

ゲームシステムがシンプルであるがゆえに、プレイヤーが効率的な“勝ちパターン”を見つけてしまうと、それに頼りきりになりやすいという欠点もあります。例えば「相手が近づいてきたところに小技→組み付き→特定の投げ技」という流れが最も安定する場合、他の技を試す理由が薄くなり、ほぼ同じ試合展開を何度も繰り返すことになってしまいます。CPU側も試合ごとに大きく行動パターンが変化するわけではないため、一度「この相手にはこのパターンが有効」と分かると、それ以外の攻め方を模索するモチベーションが下がってしまいがちです。もちろん、魅せプレイやあえてリスクの高い技を狙うなど、自分で縛りを設けて遊ぶ楽しみ方もありますが、ゲーム側から積極的に新しい展開を促す仕掛けが少ないため、純粋にシステムの上で試合に変化をつけるのは難しい部分があります。結果として、「最初のうちは新鮮で楽しいが、ある程度勝てるようになると作業感が出てしまう」と感じるプレイヤーもいるのは確かです。

● 当時のユーザー層に対してややニッチな題材

これはゲーム内容そのものというより企画面の話になりますが、パソコンゲームとして見たときに、プロレスという題材自体がややニッチだったという点も、評価が分かれた理由のひとつと言えます。X68000のユーザー層は、アーケードシューティングやアクション、RPGなどを好む“ゲーム通”が多く、必ずしも全員がプロレスファンというわけではありませんでした。そうした中で、プロレスを題材にしたシンプルなアクションゲームをフルプライスで購入するかどうかは、どうしても好みがはっきり分かれる部分です。プロレスが好きで、元のアーケード版にも思い入れがあるユーザーにとってはたまらない一本である一方、そうした背景がないプレイヤーにとっては「他のアクションやシューティングに比べて地味」「題材に興味が持てなかった」と映ることも少なくありません。その意味で、本作はどうしても“刺さる人には深く刺さるが、そうでない人には印象に残りにくい”タイトルになってしまっており、これがセールス面・知名度面での弱さにもつながっていると考えられます。

● まとめ:遊び手を選ぶが、伸びしろも感じさせる作り

こうした悪かった点を総合して見ると、『エキサイティング・アワー』は、決して誰にでも無条件でおすすめできるタイプのゲームではないことが分かります。難易度は高く、説明は少なく、ゲームモードもシンプルで、題材もやや人を選びます。もう少し導入部分のハードルを下げる工夫や、モード構成・演出面でのバリエーションがあれば、より広い層に受け入れられた可能性は十分にあったでしょう。しかし同時に、そこには「余計なものを足さず、アーケード版の骨太な部分だけをそのまま届けよう」というストイックな姿勢も見え隠れしており、その割り切りが一部のファンには強く支持される結果にもなっています。言い換えれば、本作の“悪かったところ”は、そのまま“尖った個性”でもあり、遊び手を選ぶ代わりに、ハマった人には深い満足感を与える作りになっているのです。とはいえ、今あらためて振り返ると、難易度調整やチュートリアル、モードの追加など、現代的な感覚から見て改善の余地があったことも事実であり、そこに「もし今リメイクされたら、どんな進化を遂げるだろうか」と想像してしまう余地を残している点も、ある意味では興味深いタイトルだと言えるでしょう。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

● 主人公レスラー(YOU)──プレイヤーの分身として一番身近な存在

『エキサイティング・アワー』に登場するキャラクターの中で、まず多くのプレイヤーが愛着を抱くのが、プレイヤーが操作する主人公レスラーです。長めの髪をなびかせ、青いショートタイツと白いシューズという王道スタイルは、まさに正統派ベビーフェイスのイメージそのもの。特定のモデルがいるわけではないものの、「どこかで見たことがありそう」な雰囲気が、プロレスファンの記憶にあるさまざまなスター選手像と自然に重なります。派手なペイントや極端な体型ではなく、バランスの取れた体つきとシンプルなコスチュームだからこそ、「自分がリングに立ったら、きっとこんな姿だろう」と感情移入しやすいのも人気の理由です。ゲーム的にも、主人公はオールラウンダーとして設計されており、打撃・投げ・飛び技のどれもが平均以上の性能を持つため、プレイヤーごとに得意な戦い方を見つけやすいキャラクターです。特にコーナーポストからの飛び技は、決まったときの爽快感が格別で、「最後は必ずこの技で終わらせたい」とフィニッシュホールドに設定しているプレイヤーも少なくありません。勝ち続けるうちに、「この主人公こそ自分の分身であり、自分だけのチャンピオンだ」と感じられるようになるところが、多くのユーザーにとっての“好きなキャラクター”たるゆえんでしょう。

● INSANE WORRIER──クセの少ない“最初の壁”だからこそ愛される

最初の対戦相手として登場するモヒカン頭のレスラーは、多くのプレイヤーにとって最初にじっくり向き合うライバルであり、「初めて倒したときの達成感とセットで記憶に残っている」という意味で人気の高いキャラクターです。黒いロングタイツにたくましい体つきという、見るからにパワーファイターな見た目ながら、動き自体はそこまでトリッキーではなく、覚えやすいタイミングでパワースラム系の技を繰り出してきます。そのため、CPUの行動パターンを学ぶ教材としてちょうどよく、「この相手を安定して倒せるようになったら、一人前のプレイヤーになれた気がする」という“最初の目標”のような存在になっています。また、見た目は荒々しいのに、プロレスらしい力勝負をきっちり仕掛けてくる正々堂々としたスタイルなので、「見かけはいかついけれど、どこか憎めない」「何度も戦っているうちに、ほぼスパーリングパートナーのような感覚になってくる」といった声も多く、ゲーム全体を通じて最も長い時間つき合うキャラクターのひとりとして愛されています。

● KARATE FIGHTER──異色の打撃スタイルで記憶に残る存在

二戦目の相手である格闘家タイプのレスラーは、プロレスのリングに突然現れた異種格闘技戦のような雰囲気をまとっており、そのビジュアルと戦い方のギャップから人気を集めています。長い髪で表情が見えにくく、黒いパンツ姿に身を包んだ姿は、いかにもストイックな武道家といった印象で、入場時には得意げに武器を振り回す仕草を見せつつも、試合では己の肉体だけで勝負するという“通好み”のキャラクター性を備えています。プレイヤー視点で見ると、飛び蹴りや素早い連続突きなど、他のレスラーとは一線を画した動きで攻め込んでくるため、「この相手だけ戦い方を変えないといけない」という意識を強く植え付ける存在です。華麗な打撃技に翻弄されつつも、その動きを読み切ってカウンターを決めた瞬間の気持ちよさは格別で、「最初は大嫌いだったけれど、慣れてくると一番戦っていて楽しい相手になった」という感想を持つプレイヤーも少なくありません。プロレスゲームでありながら、ストリートファイト的なエッセンスを感じさせる彼は、「好きなキャラクター」ランキングで常に上位に名前が挙がる一人と言ってよいでしょう。

● COCO SAVAGE──豪快なパワーファイトでファンを魅了する巨漢レスラー

三戦目あたりで対峙することになる大柄なレスラーは、その圧倒的な存在感と、豪快なパワーファイトで強い印象を残します。片方だけ肩を出したタイツや、リングを揺らすような足運び、相手を捕まえてから容赦なく振り回す投げ技の数々は、「これぞプロレス」と言いたくなる迫力です。特に、リング中央で相手をつかまえ、ぐるぐる回しながら投げ捨てる大技は、食らえばプレイヤーにとっては大ダメージですが、観ている側からすると思わず歓声を上げたくなるほど豪快で、「負けたのに笑ってしまう」「自分もあの技を出せたら気持ちいいだろうな」と思わせる魅力があります。見た目こそ荒々しいものの、試合中の動きは意外と素直で、パターンを理解すれば攻略しやすいことから、「最初は恐怖の対象だったのに、気付けばお気に入りの相手になっていた」というプレイヤーも多いキャラクターです。リング上を支配する圧力と、どこかコミカルさも感じられるモーションの組み合わせが絶妙で、「相手に回すと厄介だが、観客目線では最高に盛り上がるレスラー」として、ファンから親しまれています。

● THE PIRANIA──反則技も辞さない悪役としての魅力

覆面をかぶった謎めいたレスラーは、本作における“ヒール(悪役)”の代表的存在です。仮面の奥に素顔を隠し、何を考えているのか読みづらい雰囲気を漂わせながら、試合中には堂々と反則すれすれの攻撃を仕掛けてくるため、初めて対戦したときは強い怒りや理不尽さを感じるプレイヤーも多いでしょう。しかし、反則技での締め上げや顔面攻撃、手段を選ばない徹底した勝ちへの執着は、プロレスというショーの文脈で見ると「悪役レスラーとして非常に完成度が高い」とも言えます。反則と分かっていても、うまく決まったときのいやらしさはクセになるものがあり、「まさにこういうレスラーがいるからこそ、正統派ベビーフェイスが輝く」と感じるファンも少なくありません。プレイヤーの中には、あまりの強烈なキャラ性ゆえに、最終的には主人公よりも印象に残ってしまったという人もいて、「倒した瞬間の爽快感が半端ない」「こいつに勝てたときが一番うれしい」という意味で、強く記憶に刻まれた“好きなキャラクター”として語られています。

● BLUES BLOODY──王者として立ちはだかるラスボス的カリスマ

物語のクライマックスで主人公の前に現れるチャンピオンレスラーは、本作における最終目標であり、象徴的なライバルです。入場シーンからして他のレスラーとは格が違い、落ち着いた佇まいと自信に満ちたポーズが、「簡単には勝たせてくれない王者」であることを直感的に伝えてきます。技の構成も非常にいやらしく、ダウンさせられたときに立て続けに重い一撃を浴びてしまうこともあり、多くのプレイヤーがこの相手に何度も挑んでは敗れる経験を味わうことになります。しかし、だからこそ初めてベルトを奪い取った瞬間の喜びは格別で、「このレスラーを倒したときの感動が忘れられない」という意味で、強く心に残るキャラクターになっています。また、タイトル獲得後は自分が彼のポジションを引き継ぐ形になるため、「かつての王者の座に、自分が立つ」という感慨が生まれやすく、その意味でもBLUES BLOODYは物語を締めくくるにふさわしい“ラスボス”として、多くのプレイヤーに愛されています。

● アナウンサーや観客たち──サブキャラなのに忘れられない存在

直接リングで戦うレスラーたちだけでなく、試合を取り巻く脇役たちも、ファンから“好きなキャラクター”として語られています。試合前にリングに立ち、両選手の名前を紹介するアナウンサーは、その仕草や動きが非常にコミカルで、「彼がいないと試合が始まった気がしない」と言われるほど存在感のあるキャラクターです。また、リングサイドでプラカードを掲げたり、技が決まった瞬間に総立ちになったりする観客たちも、単なる背景にとどまらない“もう一人の登場人物”として画面を賑やかにしてくれます。プレイヤーの中には、「観客の動きばかり見てしまう」「誰よりも楽しそうに試合を見ているあのモブが好き」といった感想を持つ人もおり、サブキャラクター群が作り出す“会場全体の空気”こそが、このゲームを特別なものにしていると感じるファンも少なくありません。プレイを重ねれば重ねるほど、リング上のレスラーだけでなく、その周囲にいる“名もなき観客たち”にも愛着が湧いてくるところが、本作ならではの魅力と言えるでしょう。

● 自分だけの“推しレスラー”を見つける楽しみ

こうして振り返ってみると、『エキサイティング・アワー』に登場するキャラクターたちは人数こそ多くはないものの、それぞれがはっきりとした個性を持っており、プレイヤーごとに「自分だけの推しレスラー」を見つけやすい作りになっていることが分かります。主人公のような王道ヒーローを好む人もいれば、異色の打撃スタイルを持つ格闘家に惹かれる人、豪快なパワー型レスラーに心奪われる人、悪役として徹底している覆面レスラーを推す人、あるいは王者のカリスマ性に憧れる人など、好きなキャラクターの理由は十人十色です。試合中に繰り出す技やモーションだけでなく、入場時の立ち振る舞いや、ダウンしたときのリアクションまで含めて、どのレスラーにも「このキャラならでは」と感じられるポイントが用意されているため、遊べば遊ぶほど新しい魅力に気付くことができます。自分にとっての“推し”が見つかると、攻略のモチベーションも一気に高まり、「この相手にはこう勝ちたい」「この技でフィニッシュを決めたい」といったこだわりが生まれてくるのも楽しいところです。少数精鋭のキャラクターたちが織りなす物語に、プレイヤー自身の好みや思い入れが重なっていくことで、『エキサイティング・アワー』という作品は、単なるプロレスゲームの枠を超えた“自分だけのドラマ”として記憶に残っていくのです。

[game-7]

●対応パソコンによる違いなど

● 基本的には“X68000専用タイトル”という前提

『エキサイティング・アワー』のPC向け移植として語られるのは、電波新聞社が手掛けたX68000版が中心であり、同じ日本国内のパソコンでPC-9801やFM TOWNS版が並行して発売された、というタイプのマルチプラットフォーム展開ではありません。つまり「対応パソコンによる違い」といっても、ファミコン版や家庭用ゲーム機との比較ではなく、あくまでX68000というプラットフォームの中でどのような遊び心地の変化があるか、あるいはアーケード基板と比べたときにどのような差が生じるのか、という観点が中心になります。X68000は初期の無印機からX68000XVI、さらに高クロック版やコンパクト系など複数のモデルが存在し、それぞれCPU速度やメモリ構成、内蔵FDDの台数などが微妙に異なっていたため、同じソフトでも動かす本体や周辺環境によってプレイヤーの体感は少しずつ変わってきます。ここでは、そうした「同タイトルでも環境によって見え方・遊び心地が違ってくるポイント」を掘り下げていきます。

● X68000各機種における動作の印象の違い

まずX68000本体の世代による違いから見ていくと、初期の無印機やACE世代と、XVI以降の高速モデルではCPUクロックが異なるため、ゲーム中の処理落ちやレスポンスにわずかな差が出ることがあります。『エキサイティング・アワー』はもともとアーケードゲームらしいキビキビした動きを再現することを目指しているため、多くの場面ではどの機種でもほぼ違和感なく遊べますが、同じ場面を何度もプレイしているユーザーの中には「初期機種だと、観客の多いシーンやレスラーが密集した瞬間にほんのわずかに重く感じる」「XVIで動かすとより軽快に感じる」という細かな体感差を報告する人もいます。また、メインメモリや拡張メモリの有無によるロード時間の違いも、厳密には存在します。ステージ間の読み込みやタイトル画面の遷移など、細部での待ち時間が環境によってわずかに変わるため、何百試合と遊び込むようなヘビーユーザーにとっては、こうした違いが“快適さ”の差として積み重なっていきます。とはいえ、ゲームそのものの難易度や挙動が変化するほどではなく、「どの機種で遊んでも基本的なゲーム性は同じだが、上位機種ほどアーケードライクなキレの良さを感じやすい」というくらいのニュアンスと言えるでしょう。

● 表示モード・モニタ環境による見え方の違い

X68000ならではの大きな要素として、接続するモニタや表示モードによる印象の違いがあります。15kHz対応のテレビライクなモニタで遊ぶか、24kHz/31kHz対応の高解像度モニタで遊ぶかによって、同じ『エキサイティング・アワー』でも画面から受ける印象は意外なほど変化します。15kHz表示では、アーケード基板に近い走査線の見え方になり、ドットの輪郭がわずかににじむことで、当時のゲームセンターで見ていたような“柔らかい”絵作りに近づきます。一方、24kHz以上のモードで表示すると、ドットの一つひとつがくっきりと見え、リング上のレスラーや観客のモブキャラまで細部がはっきり浮かび上がるため、「ドット絵の情報量をじっくり味わう」ような遊び方ができます。どちらが優れているというより、テレビ中継の雰囲気を重視するなら15kHz、グラフィックの描き込みを堪能したいなら高解像度モニタ、という選び方ができるのがX68000版の面白いところです。さらに、フルスクリーン表示かウィンドウ表示に近いモードかによっても、視野や没入感が変わるため、自分の部屋のレイアウトやプレイスタイルに合わせて最適な環境を探す楽しみもあります。

● 操作デバイスの違い──キーボード派とジョイスティック派

「対応パソコンによる違い」を語るうえで、実際には本体よりもプレイヤーが使う入力デバイスの違いの方が、ゲーム体験に大きな影響を与えます。X68000は標準でキーボード操作が可能ですが、『エキサイティング・アワー』のようなアクション性の高いタイトルでは、ジョイスティックを接続して遊ぶユーザーも多くいました。キーボード操作の場合、方向キーに相当するカーソルキーやテンキーで移動を行い、スペースキーやシフトキーなどを攻撃ボタンとして割り当てるケースが一般的です。この場合、指の移動量が多くなりがちで、8方向すべてを細かく使い分けるのはやや難しいものの、慣れてくると「キー配置を自分好みにカスタマイズできる」「ボタン同時押しを指の感覚で覚えやすい」といった利点も見えてきます。一方、アーケードスティック型のジョイスティックを使用すると、レバー操作での斜め入力や素早い前後の切り返しが格段にやりやすくなり、「投げを仕掛けるための半歩踏み込み」や「ロープ際での微妙な位置調整」が直感的に行えます。とくにプロレスゲームでは、組み付きの開始位置やロープとの距離が勝負を分けることが多いため、ジョイスティック派のプレイヤーからは「一度スティックに慣れると、もうキーボードには戻れない」といった声も多く聞かれます。逆に、あえてキーボードでの操作感にこだわり、「指先の感覚だけで間合いを管理する」ことに楽しみを見出すプレイヤーもいて、このあたりは完全に好みと環境次第と言えるでしょう。

● ストレージ環境の違い──FDD起動とHDDインストール

X68000世代ならではの話としては、フロッピーディスクからの起動か、ハードディスクにインストールして遊ぶかによる遊び心地の違いも無視できません。『エキサイティング・アワー』はFDで供給されたタイトルであり、基本的にはディスクをドライブに挿入して起動・プレイする形を想定していますが、当時のユーザーの中には、頻繁に遊ぶゲームをHDDにまとめてインストールし、ディスクの入れ替えを最小限に抑える遊び方をしていた人もいます。フロッピーからの起動では、試合の合間に短いロードが挟まることがあり、その“待ち時間”も含めてレトロPCゲームらしい味わいを感じるという意見もある一方で、HDDインストール環境では起動やステージ間の切り替えがスムーズになり、テンポよく連戦をこなすことができます。練習を重ねてCPU戦を周回するような遊び方をする場合は、ロード時間が短いほうが集中力を維持しやすく、細かい検証プレイにも向いていると言えるでしょう。対して、たまに思い出したようにディスクを引っ張り出し、フロッピー特有の駆動音とともにゲームが立ち上がるプロセスそのものを楽しむプレイヤーも多く、「ストレージ環境の違い」がそのまま『エキサイティング・アワー』との距離感に表れていたとも言えます。

● アーケード版との比較という意味での“環境差”

厳密には「対応パソコンによる違い」とは少し異なりますが、アーケード版と家庭用(X68000版)を比較することも、プレイヤーにとっては大きなテーマでした。ゲームセンターでは専用筐体の縦長モニタや業務用スティック、スピーカーから鳴り響く大音量のBGM・効果音、周囲の環境音などが一体となって、試合の迫力を演出していました。一方、X68000で遊ぶ場合は、自室のモニタとスピーカー、手元のジョイスティックやキーボードという、よりパーソナルな環境で楽しむことになります。この違いは、単純に「どちらが優れているか」という話ではなく、「ゲームを通じて何を味わいたいか」という方向性の違いとして現れます。ゲームセンターでは、他のプレイヤーやギャラリーに見られながら限られたクレジットで勝負する緊張感があり、一試合ごとの重みが増す一方、X68000では無限にリトライできる安心感の中で、細かなテクニックやパターンをじっくり研究することができます。また、アーケード版に比べると、自分好みのジョイスティックやボタン配置を選べる自由度も高く、ヘッドホンを使って細かな効果音を聞き分けるなど、家庭用ならではの楽しみ方も可能です。こうした「遊ぶ環境の違い」が、同じ『エキサイティング・アワー』であってもプレイヤーごとに異なる記憶を形作っていると言えるでしょう。

● エミュレータ・互換環境でのプレイという新たな“対応パソコン”

時代が進み、実機のX68000を用意することが難しくなってきた現在では、PC向けのエミュレータや互換機を使って『エキサイティング・アワー』を楽しむプレイヤーも増えています。この場合、厳密には「対応パソコン」は現行のWindowsマシンや他OSを搭載したPCになりますが、ソフトウェア的にX68000環境を再現しているため、入力の遅延や音の鳴り方、画面のスキャンライン表現など、細かな部分でどうしても実機とは違ったニュアンスが生まれます。高性能なPCと適切な設定を用いればかなりのレベルで再現できますが、「本物のX68と比べると、キー入力のタイミングが微妙に違う」「CRTモニタではないので、画面の質感が変わって見える」といった感想を持つプレイヤーもいます。一方で、エミュレータ環境ならではの利点として、セーブステート機能を利用したリトライや、画面キャプチャ・動画録画により、自分のプレイを振り返ったり共有したりしやすいことが挙げられます。こうした現代的な“対応パソコン”の広がりによって、『エキサイティング・アワー』は当時X68000を所有していなかった世代にも触れてもらえるようになっており、「実機派」「エミュ派」それぞれの環境ごとに、少しずつ違う楽しみ方が生まれているのです。

● まとめ:環境が変わっても芯は同じゲーム体験

総じて言えば、『エキサイティング・アワー』はX68000という一つのプラットフォームを前提とした移植タイトルでありながら、その中でも本体の世代やモニタ、入力デバイス、ストレージ、さらには現代のエミュレータ環境など、さまざまな“対応パソコン的要素”によって少しずつ雰囲気を変えて楽しめる作品です。初期のX68000と後期の高速モデルではレスポンスの印象が変わり、CRTか液晶かで画面の味わいが変わり、キーボードかスティックかで操作感が変わる──しかし、その根底にある「3分一本勝負の中で間合いと駆け引きを楽しむプロレスゲーム」という核は、どの環境でも揺らぐことがありません。むしろ、環境が変わるたびに新鮮な発見があり、「同じゲームなのに、違う角度から好きになれる」と感じるプレイヤーも多いはずです。そうした意味で、『エキサイティング・アワー』は“対応パソコンによる違い”を楽しむというより、「自分にとっていちばんしっくりくる環境を探し、その環境ごとに新しい魅力を見つけていく楽しみを与えてくれるゲーム」と言えるでしょう。

[game-10]

●同時期に発売されたゲームなど

1994年前後は、X68000版『エキサイティング・アワー』のようなアーケード移植タイトルだけでなく、PC-9801を中心に骨太なシミュレーションやストーリー性の高いRPG、個性的なSLGが次々と登場した時期でもある。この章では、その時代にPCユーザーを熱狂させた代表的なパソコンゲームを10本取り上げ、タイトルごとに発売会社や価格とあわせて詳しく掘り下げていく。プロレスリングの熱狂を家庭で味わえた『エキサイティング・アワー』が、当時どのようなラインナップの中に並んでいたのかが見えてくるはずだ。

★三國志IV(PC-9801版)

・販売会社:光栄(現コーエーテクモゲームス) ・販売された年:1994年(PC-9801版) ・販売価格:18,920円(サウンドウェア同梱版の定価) ・具体的なゲーム内容: 歴史シミュレーションの定番シリーズ第4作にあたるタイトルで、PC-9801版はCD音源「サウンドウェア」と組み合わせることで、オーケストラ調のBGMや効果音を高音質で楽しめたのが特徴だった。プレイヤーは中国三国時代の群雄のひとりとなり、内政と軍事をバランスよく進めながら、領土拡大と天下統一を目指していく。シリーズ従来作に比べて武将数が大幅に増え、パラメータや特技の差別化が進んだことで、「誰をどこに配置するか」という采配の妙がより色濃くなった。外交面では同盟・休戦・婚姻などの要素が整理され、勢力図の変化を読む楽しさが増している。戦闘画面はタクティカルマップ上で部隊を動かす形式で、兵科ごとに射程や機動力が異なり、地形効果や士気も戦局を左右する。単純な物量戦では勝てず、兵站や士気管理を意識した綿密な戦略立案が求められる点が、マニア心を強くくすぐった。歴史イベントも豊富で、特定の条件を満たすと有名なエピソードが再現され、物語性とリプレイ性の両方を兼ね備えた名作として今でも語り継がれている。

★信長の野望・天翔記(PC-9801版)

・販売会社:光栄 ・販売された年:1994年(PC-9801版) ・販売価格:14,080円(5インチ版定価) ・具体的なゲーム内容: 『信長の野望』シリーズの第6作であり、PC-9801で発売された最後のナンバリング作品として知られるタイトル。合戦を城単位の攻防として表現し、軍団制を導入することで、プレイヤーは直轄の城だけでなく配下の武将に委任した軍団を通じて広大な領国を統治していく。戦場は複数の城や野戦マップが連続した広域マップとして描かれ、同時多発的に進行する戦闘をどう捌くかが腕の見せどころだ。内政面では、開発投資や治安維持、軍備拡張などに加え、城ごとに個性のある戦略を組み立てられるため、同じ大名を選んでもプレイスタイルによってまったく異なる展開になる。イベントも充実しており、「桶狭間の戦い」や有名武将の逸話が、合戦や人事に影響を与えつつ挿入される。PC-9801版は当時としては高価な部類に入るが、そのぶん膨大な武将データと遊び応えのあるシナリオ群が詰め込まれており、歴史SLGファンにとっては「時間が溶ける」危険な一本として記憶されている。

★銀河英雄伝説IV(PC-9801版)

・販売会社:ボーステック ・販売された年:1994年(PC-9801版) ・販売価格:12,800円 ・具体的なゲーム内容: 同名小説・アニメを題材にしたウォー・シミュレーションシリーズの第4作。プレイヤーは銀河帝国か自由惑星同盟に属する一提督となり、星系マップ上で艦隊を率いて銀河の覇権を争う。前作『III』で導入された広域マップを引き継ぎつつ、本作では「どの提督として生きるか」を選べるのが大きな特徴で、主人公格のラインハルトやヤンだけでなく、多数の提督の立場からストーリーを体験できる。艦隊戦では、編成した艦種のバランスや陣形、突撃・退却のタイミングが重要で、一度の判断ミスが一気に戦線崩壊につながる緊張感が魅力。原作由来のイベントも豊富で、有名な会戦や内政上の騒動がゲーム進行に影響し、プレイヤーの選択によって歴史改変的な展開も起こりうる。PC-9801版は解像度を活かした緻密な星系マップとキャラクターグラフィック、荘厳なBGMが相まって、原作ファンの心を掴んだ一本となった。

★フロンティア・ユニヴァース(PC-9801版)

・販売会社:BPS(ビーピーエス) ・販売された年:1994年 ・販売価格:14,080円 ・具体的なゲーム内容: 近未来の国際情勢をモチーフにしたウォー・シミュレーションゲームで、プレイヤーは軍事同盟「フロンティア」の一員となり、各地で発生する紛争に軍を投入していく。キャンペーン形式で進行し、マップごとに敵味方の戦力バランスや地形条件が大きく異なるため、その都度ユニット編成と作戦立案をやり直さなければならないストイックな作りが特徴。地上兵器だけでなく航空機や艦船も扱え、索敵範囲や補給線、兵站の維持が勝敗を分ける要素になっている。ユニットには経験値の概念があり、同じ部隊を継続的に運用すると精鋭部隊へと成長していくため、「お気に入り部隊をいかに生き残らせるか」というドラマが自然と生まれる。グラフィックはシンプルながらも兵器のシルエットが丁寧に描かれ、ミリタリーファンのニーズを満たしていた。

★現代大戦略EX(PC-9801版)

・販売会社:システムソフト ・販売された年:1993年(PC-9801版) ・販売価格:12,800円 ・具体的なゲーム内容: ボードシミュレーションの定番「大戦略」シリーズの一作で、冷戦終結前後の現代兵器を扱うタイトル。シリーズが進むにつれて複雑化しがちだったルールを整理し直し、遊びやすさと奥深さの両立を目指した設計になっている。戦場はヘックスマップで表現され、プレイヤーは各国の兵器カタログのようなラインナップからユニットを生産し、前線へ送り出す。戦車・歩兵・航空機・艦船といった兵科ごとに役割がはっきりしており、制空権や制海権をどう押さえるかが重要だ。燃料や弾薬の補給もシビアで、補給線を意識せずに突撃すると、最前線のユニットがガス欠で立ち往生することもある。複雑になりがちな現代戦テーマでありながら、インターフェースは視覚的に整理されており、「本格派だけれど入りやすい大戦略」としてPCユーザーに親しまれた。

★スーパードッグワールド(PC-9801版)

・販売会社:光栄 ・販売された年:1994年 ・販売価格:9,800円(税抜) ・具体的なゲーム内容: 重厚な歴史シミュレーションのイメージが強い光栄が放った、異色の「犬育成シミュレーション」。プレイヤーは愛犬のトレーナーとなり、散歩やしつけ、エサやり、競技会への出場などを通じて、理想のスーパー・ドッグを育て上げていく。ゲーム内では、体力・知能・従順さ・芸のレパートリーなど複数のパラメータが存在し、どの要素を重視して育てるかで愛犬の性格や成長が変化する。日々のスケジュール管理やトレーニング方針を考えながら、「今日はどこまで頑張らせるか」「叱るべきか褒めるべきか」といった細かな判断を積み重ねていくプレイ感は、当時としてはかなり珍しかった。ビジュアルは柔らかなドット絵で、コミカルなアニメーションも相まって、光栄作品の中でも一際ユーモラスな存在と言える。

★大航海時代II with サウンドウェア(PC-9801版)

・販売会社:光栄 ・販売された年:1993年(PC-9801版) ・販売価格:13,420円(サウンドウェア同梱3.5インチ版) ・具体的なゲーム内容: 16世紀初頭の大航海時代を舞台に、プレイヤーは6人の主人公から1人を選び、貿易商・冒険家・軍人など様々な生き方を楽しめる海洋シミュレーション。風向きや潮流、積載量といった航海要素と、相場変動を見極めた交易システムが絶妙に絡み合い、「一獲千金を狙うか、安全路線でいくか」といった悩ましい判断を常に迫られる。サウンドウェア版では、寄港時のBGMや戦闘音楽が格段に豪華になり、異国の港町を巡る旅情をより強く感じられた。未知の海域を開拓して世界地図を埋めていく探索要素や、イベントを通じて紡がれる主人公ごとのストーリーなど、長時間遊べる要素が多数盛り込まれており、「時間を忘れて遊んだ」というプレイヤーも多い一本である。

★ポピュラス2 エキスパート(PC-9801版)

・販売会社:イマジニア ・販売された年:1993年(PC-9801版) ・販売価格:14,080円 ・具体的なゲーム内容: 神となって世界を創造する「ポピュラス」シリーズの続編を、PC-9801向けに高難度調整したバージョン。プレイヤーは自らの信者を導く守護神として、大地の隆起・沈降や災厄の発動を駆使し、敵対する神の勢力を押しのけて世界の主導権を握ることを目指す。基本ルールは前作を踏襲しつつ、神話モチーフのステージ群や多彩な奇跡が追加され、戦略の幅が大きく広がっている。PC-9801版「エキスパート」はその名の通り難易度が高く、序盤から敵神が容赦なく攻め込んでくるため、地形操作の手際や信者の増やし方が甘いとあっという間に押しつぶされてしまう。だが、その分だけ「ギリギリで大逆転した」時の爽快感は格別で、ゴッドゲームの醍醐味を濃厚に味わえる一本だった。

★ファーランドストーリー伝記 アーク王の遠征(PC-9801版)

・販売会社:エンターグラム(オリジナル版はエンターグラム系レーベル) ・販売された年:1994年(オリジナルPC-9801版) ・販売価格:当時の新作SRPGとして標準的な1万円台前半〜中盤の価格帯 ・具体的なゲーム内容: ファンタジーSRPG『ファーランドストーリー』の続編で、前作で王都を奪還した主人公アークのその後を描く作品。全18ステージからなるキャンペーン形式で展開し、ストーリー付きのマップを順に攻略していく。ユニットはレベルアップによって能力が向上し、一部キャラは特定の武器を装備することで溜め攻撃などの新しいアクションを習得する。前作からシステムがブラッシュアップされており、回復魔法での経験値獲得や、HP0からの復活条件といった細かなルール調整により、戦略性と遊びやすさのバランスが向上しているのが大きなポイントだ。ステージ構成も工夫されており、伏兵の奇襲や特定アイテムがないと倒せない敵、仲間になるユニークなボスなど、プレイヤーを飽きさせない仕掛けが盛り込まれている。

★同級生2(PC-9801版)

・販売会社:エルフ ・販売された年:1995年(PC-9801版) ・販売価格:10,780円 ・具体的なゲーム内容: 恋愛アドベンチャーの代表格『同級生』の続編で、PC-9801向けアダルトゲームとして当時大きな話題を呼んだ作品。舞台となる街を自由に移動し、時間経過とともに変化するヒロインたちの日常に割り込む形でイベントを発生させていく。限られた期間内で誰とどのように過ごすかを取捨選択する必要があり、恋愛シミュレーションとアドベンチャー要素を高度に融合させたゲームデザインは、後のジャンル作品にも多大な影響を与えた。キャラクターごとに綿密に設定された背景や心情描写、ルート分岐の多さが魅力で、すべてのルートを見ようとすると何度も周回したくなるボリュームがある。繊細なグラフィックや音楽、イベントシーンの演出も含めて、「PC-98美少女ゲーム黄金期」を象徴する一本といえる。

――

このように、『エキサイティング・アワー』が登場した1994年前後のPCゲーム市場は、歴史シミュレーションやSF戦略、ファンタジーSRPG、育成SLG、恋愛ADVなど、多彩なジャンルが高い完成度でひしめき合う豊穣な時代だった。アーケードのプロレスゲームを高品質に移植したX68000版『エキサイティング・アワー』は、こうした名作群と肩を並べつつも、「リング上の攻防をダイレクトに味わえるアクション性」という点で独自の存在感を放っていたのである。

![BEEP エグザクト パーフェクトコレクション for X68000 Z [BEG-007Z エクザクト パ-フェクトコレクション]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0140/4589686363143.jpg?_ex=128x128)