【発売】:エポック社

【発売日】:1984年9月

【ジャンル】:アクションシューティングゲーム

■ 概要

1980年代半ば、日本の家庭用ゲーム市場は急速に拡大しつつありました。1983年に任天堂がファミリーコンピュータを発売したことで家庭用ゲーム機ブームが一気に高まり、各メーカーが独自のハードを打ち出していました。そのなかでエポック社が手掛けたのが「スーパーカセットビジョン」であり、比較的シンプルながらも独自のゲーム性を持つタイトルを数多く提供しました。その中のひとつとして1984年9月に登場したのが『エレベーターファイト』です。

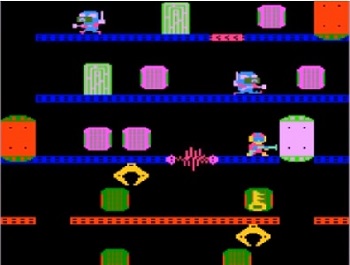

『エレベーターファイト』はタイトルが示す通り、エレベーターを舞台装置として活用しながら戦うアクションシューティングです。単に撃って進むだけではなく、フロアを移動する「エレベーター」という要素を巧みに絡めたゲームデザインは当時としては斬新であり、プレイヤーに独自の緊張感を与えました。

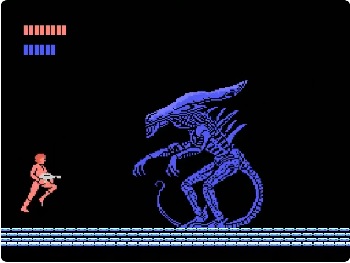

物語の舞台は宇宙暦2551年、近未来的なSF世界。プレイヤーは主人公「アーリン」と呼ばれる戦士を操作し、銀河連邦を脅かす敵勢力「ガーシム軍団」の地下要塞に潜入します。目的は、地下31階に設置された敵のコンピュータを破壊し、侵略計画を阻止すること。背景設定には同社の別タイトル『アストロウォーズ』に登場する用語(「スペースステート」「銀河連邦」など)が散りばめられており、直接的な続編ではないながらも同じ世界観を共有していることがうかがえます。この点が、スーパーカセットビジョンのゲーム群にある程度の「宇宙的統一感」を与える役割を果たしています。

ゲームの進行は大きく4つのステージに分かれています。

地下1階~10階

プレイヤーはドアやエレベーターから現れる2種類のロボット(I型・II型)と交戦します。敵を撃破しながら進む基本的なフロアですが、突然床が抜ける「ダウンスポット」があり、思わぬ階層に落ちることも。ここでプレイヤーは「落下が必ずしも失敗ではなく、戦略的な移動にもなり得る」というゲームの核となる仕掛けを学びます。

地下11階~20階

ここでは敵キャラそのものよりも「仕掛け」が脅威となります。左右の壁からエイリアンが突進してきたり、鉄の爪「アイアンクロー」に挟まれたり、床が抜けて奈落に落ちたりと、罠が満載のステージです。純粋な撃ち合いよりも、冷静な動きと判断力が試される構成になっています。

地下21階~30階

序盤の1~10階と似た作りながら、敵が「ロボット」から「ガーシム」という宇宙人に変化します。ガーシムは背後に回り込んでも振り向いて反撃してくるため、単純なパターン攻略が通用しません。プレイヤーに「人間的な知能を持つ敵」と戦う感覚を与えるステージです。

地下31階(最終ステージ)

クライマックスは独特の仕掛けが施されています。上下に動き続けるステップに乗りながら、画面左右のスイッチを押し、中央に戻って作動させることで脱出に成功します。単なるボス戦ではなく、ステージ構造そのものを理解し操作することで勝利が得られる仕組みは、当時の家庭用ゲームとしては意欲的な試みでした。

また、各エリアには「4つのキー」が隠されており、これを全て回収しない限り次のエリアに進めません。つまり、ただ下に降りるだけではクリアできず、各階を探索し、敵を倒し、罠を避けつつ、確実に鍵を集めていく必要があります。単純にアクションシューティングをするだけでなく「探索」と「収集」が絡むことで、ゲーム進行に戦略性が加わっている点が大きな特徴です。

システム的に見ると、画面は常にフロア構造が縦方向に展開され、エレベーターで階層を行き来しながら進むという構造が、当時の2D横スクロールや固定画面のアクションゲームとは一線を画していました。プレイヤーは「降りるか」「その階を探索するか」「敵を避けるか」という選択を常に迫られます。

総じて『エレベーターファイト』は、シンプルながらも緊張感と探究心を巧みに結び付けたアクションゲームであり、スーパーカセットビジョンにおける隠れた意欲作といえます。

■■■■ ゲームの魅力とは?

『エレベーターファイト』の最大の魅力は、タイトルが示すとおり「エレベーター」を軸にした独特のゲームデザインにあります。1980年代前半の家庭用ゲームにおいて、舞台やシステムを「縦方向の移動」に重点を置いた作品は多くありませんでした。横スクロールでの冒険や、固定画面内での対戦アクションが主流であった時代に、地下要塞を「上下に」潜っていく構造は極めて新鮮で、プレイヤーに“未知の領域に挑む”感覚を与えてくれました。

1. 緊張感を生む「縦型の進行」

プレイヤーは地下深くへと進むため、自然と「先の見えない恐怖」と「新たなフロアに降りた時の期待感」を味わうことになります。例えば横スクロール型のゲームでは画面を進めばある程度次の展開が予想できますが、縦型構造の『エレベーターファイト』では、エレベーターのドアが開いた瞬間にどのような敵や罠が待ち受けているのかが分かりません。この一瞬の緊張感が、プレイ全体にスリルを生み出していました。

2. 単純なアクションでは終わらない「探索性」

本作の進行には「鍵」を4つ集めるという条件が課されています。敵を倒しながらただ進むだけではクリアできず、あちこちの階層を探索し、見落としがないように丁寧に調べる必要があります。この探索要素は、当時としては珍しく“単なるアクション”を超えて「ゲーム世界を歩き回り、仕組みを理解しながら進む」というRPG的な要素を持ち合わせていました。そのため、子どもだけでなく大人も夢中になり、繰り返し挑戦するリプレイ性を高めていたのです。

3. 多彩な敵キャラクターと仕掛け

『エレベーターファイト』には、ロボット型の敵や突進してくるエイリアン、そして知能を持つ宇宙人「ガーシム」など、バリエーション豊かな敵が登場します。とりわけ、ガーシムは背後からの攻撃にも対応して振り返り反撃してくるため、当時のプレイヤーに強烈な印象を与えました。さらに「ダウンスポット」「アイアンクロー」「床の崩落」など、罠の種類も多彩で、プレイごとに異なる緊張を味わうことができます。この組み合わせが「単調にならないステージ構成」を実現していました。

4. ストーリー性がもたらす没入感

背景設定に「銀河連邦」や「宇宙暦」というSF的要素が盛り込まれている点も、本作の大きな特徴です。アーケードライクなアクションゲームでありながら、宇宙歴や敵勢力の存在が語られることで「ただの撃ち合い」ではなく「物語の一部に参加している」という没入感を与えてくれました。同社の『アストロウォーズ』と用語が共通していることも、プレイヤーに世界観の広がりを想像させ、当時の少年少女にとっては特別なSF体験だったのです。

5. 適度な難易度と緊張感

本作の難易度は決して低くはありません。罠の配置や敵の攻撃パターンはシビアであり、油断するとすぐに残機を失ってしまいます。しかし、理不尽さだけが前に出るわけではなく、「冷静に行動すれば必ず切り抜けられる」バランスが整えられています。成功と失敗の境界線が明確に示されているため、プレイヤーは失敗しても「次こそはクリアできる」という挑戦意欲を掻き立てられました。この“ギリギリで突破できる感覚”が、強烈な達成感と快感をもたらします。

6. 家庭用ゲームならではの中毒性

『エレベーターファイト』はアーケードからの移植ではなく、家庭用ゲーム機向けに設計されたオリジナル作品でした。そのため「何度も繰り返し遊べる」ことが念頭に置かれ、ステージ構成や敵の出現パターンが絶妙に調整されています。アーケードゲームのように短時間でクリアやゲームオーバーになるのではなく、家庭でじっくりと繰り返すことで攻略法を身につけていく。その過程が楽しく、兄弟や友人同士での「どこまで進めたか」という話題が盛り上がる一因となりました。

7. ハードの制約を逆手に取った演出

スーパーカセットビジョンはファミコンと比べるとグラフィックやサウンド面で制約が多かったのですが、本作はその制限を逆に利用し、シンプルながらも印象的なゲーム体験を実現しています。ドアが開くと同時に敵が現れる演出、エレベーターの上下動が生み出す画面の切り替わり、短く鋭い効果音などが、かえって緊張感を高める要素として機能していました。当時の子どもたちにとっては、シンプルだからこそ想像力をかき立てる余地が大きく、頭の中で“自分が地下要塞に潜入している”かのような体験が広がっていたのです。

まとめ

『エレベーターファイト』の魅力は、単純なアクションに留まらず「緊張感」「探索性」「物語性」を組み合わせていた点にあります。プレイヤーはただ敵を倒すだけでなく、自らの選択で道を切り開く体験を得られました。それは後年のメトロイド系やローグライクな探索アクションへとつながる要素を先取りしていたとも言えます。

■■■■ ゲームの攻略など

『エレベーターファイト』はシンプルな見た目ながらも、プレイヤーに戦略的な思考を求めるアクションゲームです。地下31階に到達し、最終的に敵のコンピュータを破壊することが目的ですが、その過程では「鍵の収集」「エレベーターの扱い」「敵や罠の回避」といった複数の要素をバランス良くこなす必要があります。ここではステージごとの特徴や攻略のコツ、さらには隠されたテクニックや裏技に至るまでを整理してみましょう。

1. 基本操作と立ち回りの心得

まず最も重要なのは「敵との距離感」と「移動のリズム」をつかむことです。主人公アーリンは攻撃手段としてレーザーを使用しますが、発射後の硬直がやや長いため、無闇に撃ちまくると逆に隙を生んでしまいます。敵の出現位置を予測し、確実に命中させてから次の行動に移ることが求められます。

また、エレベーターは常に一定のリズムで上下に動いているため、無理に飛び乗るとタイミングを外してしまうことも。まずは敵を排除し、安全を確保してからエレベーターに乗る、という手順を守るのが基本です。

2. 地下1~10階の攻略

序盤のこの階層は、プレイヤーに基本的なルールを理解させる“チュートリアル的役割”を果たしています。ドアやエレベーターから出現するロボット型の敵は行動パターンが単純で、こちらに直線的に向かってくるだけです。焦らず撃破すれば問題はありません。

ただし注意すべきは「ダウンスポット」と呼ばれる床の穴。これを利用すれば下層にショートカットできる一方で、鍵を取り逃す危険があります。攻略のポイントは、安易に降りるのではなく 「鍵をすべて回収したかどうか確認してから落下する」 こと。ここで鍵を取り逃すと後に戻る必要が生じ、時間とリスクが増大します。

3. 地下11~20階の攻略

この階層は一気に難度が上がります。最大の脅威は左右の壁から突進してくるエイリアン。突進の速度は速く、出現の予兆が短いため、常に画面の両端に注意を払いながら移動しなければなりません。

さらに厄介なのが「アイアンクロー」と呼ばれる罠。天井や壁から迫り出してくる巨大な爪に挟まれると即ミスとなるため、出現位置を覚えることが必須です。初見では理不尽に感じるかもしれませんが、一定の位置に固定されているため、経験を積めば回避可能になります。

床のない場所を飛び越えるアクションもここから導入されます。ジャンプ精度を求められる場面があり、操作に慣れていないと一気に残機を失うこともあります。コツは 「助走をつけすぎず、最小限の動作で確実に跳ぶ」 こと。焦って長く走ると、かえって着地に失敗するリスクが高まります。

4. 地下21~30階の攻略

終盤戦に差しかかるこの階層では、ロボットに代わって「ガーシム兵」が登場します。彼らはプレイヤーが背後に回り込んでも振り向いて攻撃してくるため、序盤の敵のように「裏をかく」ことができません。攻略法は正面からの撃ち合いを避け、斜めの位置取りを意識すること。敵の行動範囲を観察し、相手の攻撃が届かない場所から撃ち込むのが有効です。

さらに、この階層でも「鍵の回収」が欠かせません。敵が強力になっている分、焦って下に降りたくなるものですが、ここで鍵を取り逃すと最も苦しい逆戻りを強いられます。攻略の鉄則は 「必ずマップを頭の中で整理し、取り残しを確認する」 ことです。

5. 地下31階(最終ステージ)の突破法

最後の階層は従来のような敵ラッシュではなく、仕掛けを解くタイプのステージです。上下に動くステップを利用して画面左右にあるスイッチを押し、中央に戻って作動させる必要があります。

最大のポイントは「ステップの動きを読むこと」。焦って飛び乗ると上下の動きに翻弄されて失敗しがちです。安全に移動できるタイミングを見極め、冷静に操作しましょう。両端のスイッチを押したら、中央へ戻る過程での操作精度が最終試験となります。ここを突破したときの達成感は非常に大きく、多くのプレイヤーに強烈な印象を残しました。

6. 鍵の収集に関するテクニック

各エリアの進行には必須となる「鍵」ですが、配置はある程度固定されています。そのため、プレイを重ねることで効率的なルートを学習できます。熟練者は敵をすべて倒すのではなく、 「必要最低限の敵を処理し、最短で鍵を回収する」 という動きを取るようになります。これにより被弾リスクを減らし、残機を温存したまま最終階層に挑むことが可能になります。

7. スコア稼ぎのポイント

本作にはスコア要素も存在し、敵を倒すことで得点が加算されます。アーケードゲームに比べるとスコアに大きな意味はないものの、友人や兄弟と競う際の基準として盛り上がりました。効率よくスコアを稼ぐには、比較的倒しやすいロボット敵を連続撃破するのが最適です。エイリアンやガーシムは危険度が高いため、スコア狙いで無理をすると逆に損をする可能性があります。

8. 裏技や隠し要素(噂)

当時の子どもたちの間では「一定の順番でエレベーターに乗ると隠しステージに行ける」「全てのダウンスポットを踏むと特典が得られる」といった噂が飛び交っていました。実際には公式に確認された裏技は少ないのですが、こうした“都市伝説的な遊び方”が、子どもたちの想像力を刺激し、ゲームの寿命を延ばしていました。家庭用ゲーム黎明期ならではの文化といえるでしょう。

まとめ

攻略の要点を整理すると、

敵の行動パターンを理解し、無駄撃ちをしない。

鍵の取り逃しを防ぐため、ルートを整理して行動する。

仕掛けの場所を覚え、落下や罠を冷静に回避する。

最終階層では焦らずステップの動きを読む。

これらを守ることで、難易度の高い本作も突破可能になります。初見では手強く感じるかもしれませんが、繰り返し挑戦するうちに自分の成長を実感できるのが『エレベーターファイト』の魅力的な攻略体験です。

■■■■ 感想や評判

『エレベーターファイト』は、発売当時の1984年において「ユニークだが難しい」という印象を強く残した作品でした。ファミリーコンピュータの台頭に押されつつあったスーパーカセットビジョンのラインナップの中で、本作は“異色のチャレンジ作”としてゲーマーや子どもたちの間で語られることが多かったのです。ここでは当時のプレイヤーやゲーム雑誌の評価、さらに後年のレトロゲームファンの見解までを整理しながら紹介していきます。

1. 発売当時の子どもたちの反応

家庭用ゲーム市場が急拡大していた1984年当時、プレイヤーの多くは小中学生でした。『エレベーターファイト』を遊んだ子どもたちは「とにかく難しい!」と口をそろえていたといいます。エレベーターで次の階に進むと突然敵が現れる、予兆なしに床が抜けるといった仕掛けは、理不尽に感じる一方で「次こそはクリアしたい」という挑戦心をくすぐりました。

特に印象的だったのは、友人や兄弟同士での“情報交換”です。

「11階のアイアンクローに気をつけろ!」

「鍵を取り忘れると大変だぞ!」

といったアドバイスをし合いながらプレイすること自体が楽しみとなり、攻略法を共有する文化を生み出していました。

2. 雑誌やメディアでの評価

当時のゲーム雑誌では、グラフィックや音声面ではファミコンに比べると劣るものの、ゲーム性そのものは「緊張感がある」「新しい試みが感じられる」と一定の評価を受けていました。特に「縦方向の探索」というシステムは珍しく、レビュー欄では「アイデアの勝利」と称されることもありました。

ただし批評の中には「難易度が高すぎる」「説明不足で初心者がつまずきやすい」といった指摘もありました。確かにマニュアルには基本操作の説明はあるものの、仕掛けや鍵の存在に関しては詳細な解説がなく、初見プレイヤーは“何をすればよいのか分からないままやられてしまう”ケースが多かったのです。

3. プレイヤーが抱いたポジティブな感想

肯定的な意見として多かったのは「緊張感がクセになる」という声です。エレベーターのドアが開いた瞬間に何が飛び出してくるか分からないドキドキ感は、他のアクションゲームにはあまり見られない要素でした。また、地下に潜っていくというシチュエーションが「未知への冒険」を感じさせ、プレイヤーをワクワクさせる要因となっていました。

さらに、友人同士で「どこまで進めたか」を競う遊び方も盛んに行われました。ステージが進むごとに敵や仕掛けが変わるため、ただ進んだ距離や残機の多さを比べるだけでも盛り上がり、「クリアした!」という報告はちょっとした英雄扱いを受けるほどだったのです。

4. ネガティブな評価や不満点

一方で、ネガティブな感想としては「理不尽さ」がしばしば挙げられます。特にアイアンクローや床の崩落など、初見では避けるのが難しい仕掛けに関しては「覚えゲーすぎる」「初心者に優しくない」と不満が漏れることがありました。

また、敵の出現がランダムに感じられる場面もあり、運の要素に左右されやすいことが「ストレスにつながる」と語られることもありました。スーパーカセットビジョンのコントローラー操作性も決して精密とは言えず、ジャンプや射撃のレスポンスに違和感を覚えたプレイヤーも少なくなかったようです。

5. 後年のレトロゲームファンの再評価

年月が経つにつれて、『エレベーターファイト』は単なるマイナー作品ではなく「実験的なアイデアを盛り込んだチャレンジ作」として再評価されるようになりました。特にレトロゲームファンの間では、

「探索要素を重視したアクションゲームの先駆け」

「恐怖と緊張を演出する仕掛けの巧妙さ」

「シンプルなグラフィックだからこそ想像力をかき立てられる」

といった点が評価されています。

現在では動画配信やブログなどで取り上げられる機会もあり、「ファミコンとは違うエポック社の個性」を示す一本としてコアな支持を得ています。

6. コミュニティでの思い出エピソード

インターネット上の掲示板やSNSには、当時遊んだ人たちの懐かしい思い出が投稿されています。

「地下31階まで行けずに友達に笑われた」

「兄貴と交代で何時間もやって、ようやくクリアできたときの感動は忘れられない」

「BGMがシンプルすぎて逆に緊張感が増した」

など、ゲームの具体的な内容だけでなく、その周囲にあった遊びの記憶も語られているのです。

こうした体験談は、ゲームそのものの完成度だけでなく“遊びの文化”として『エレベーターファイト』が子どもたちの生活に根付いていたことを示しています。

まとめ

『エレベーターファイト』の感想や評判を総合すると、

肯定的評価 … 独自性の高いシステム、緊張感のあるゲーム展開、達成感の強さ。

否定的評価 … 初見殺しの仕掛け、難易度の高さ、操作性の不満。

この二つが拮抗していたといえます。決して万人受けする作品ではなかったものの、強烈な個性を持っていたため、一度でも遊んだ人の記憶に鮮明に残りやすいタイトルでした。後世になっても語り草になっているのは、その強いインパクトがあったからこそでしょう。

■■■■ 良かったところ

『エレベーターファイト』は難易度の高さやシビアな仕掛けで評価が分かれる作品ですが、その一方で「ここは本当に面白かった」「印象に残った」と語られる長所も数多く存在します。当時のプレイヤーが感じた“良かった部分”を整理すると、このゲームの独自性と魅力がより鮮明に見えてきます。

1. 縦方向のステージ構造が生み出す独特の面白さ

大多数のアクションゲームが横スクロールを主軸にしていた1980年代前半において、縦に潜っていく構造は極めて斬新でした。地下に潜るたびに「次はどんなフロアだろう」とワクワクし、エレベーターのドアが開く瞬間のドキドキ感は、他の作品では味わえない体験でした。

プレイヤーは進行方向が読めない分、常に緊張感を持ちながら挑戦します。この“先が見えない感覚”こそが、プレイヤーを夢中にさせた大きな要因の一つです。

2. 鍵を集めるシステムがもたらす探索性

単に敵を倒して下に進むだけでなく、「各エリアで4つの鍵を集める」という条件があるため、プレイヤーはフロアを丁寧に探索する必要があります。この仕組みがゲームに戦略性を加え、「やみくもに突き進むだけではクリアできない」奥深さを与えていました。

また、この鍵システムによって「戻り道をどう確保するか」「どの順番で探索するか」といった計画性が求められ、子どもたちに自然と“考える遊び”を促していた点は大きな魅力です。

3. 敵キャラクターの個性と緊張感

序盤に登場するロボット、突進してくるエイリアン、知能を持つガーシム兵と、敵キャラクターが段階的に変化していくことで飽きが来ません。特にガーシム兵は背後に回り込んでも振り返って攻撃してくるため、単純な攻略パターンが通用せず、戦いにリアリティを与えていました。

この敵のバリエーションは「毎回新鮮な気持ちで挑める」という声につながり、ゲームをリプレイする意欲を高める要素になりました。

4. 適度な緊張感と達成感

『エレベーターファイト』は難しいゲームですが、攻略不可能なわけではなく「冷静に対応すれば必ず突破できる」バランスが取られていました。そのため、苦戦しながらもクリアしたときの達成感は格別で、子どもたちの間では「31階まで到達した!」という報告がちょっとした自慢話になったほどです。

プレイヤーに「挑戦し続ける楽しみ」と「突破したときの喜び」を強く感じさせてくれる点は、この作品の最も大きな魅力といえるでしょう。

5. 世界観と物語性

銀河連邦や宇宙暦といったSF的要素を背景に据え、プレイヤーが銀河を脅かす敵の基地に潜入する、という設定は、子どもたちの想像力を大いに刺激しました。特に『アストロウォーズ』と用語が共通している点が、プレイヤーに「つながっている世界観」を感じさせ、作品への没入感を高めていました。

当時のゲームとしては珍しく「物語性」が強調されていたことも、評価されるポイントでした。

6. シンプルながら印象的な演出

グラフィックやサウンドはファミコンに比べると素朴でしたが、それが逆に印象的な体験を生みました。ドアが開いて敵が現れる瞬間、シンプルな効果音が鳴り響くことで、プレイヤーは思わず身構えます。演出自体は簡素でも、その「間」と「音」が緊張を引き立て、プレイヤーの記憶に残ったのです。

7. 家庭用ならではのリプレイ性

アーケードと違い、家庭用ゲーム機では何度も繰り返し挑戦できる点が大きな魅力でした。本作も「何度失敗しても挑める」ことを前提に設計されており、攻略法を試行錯誤しながら進む楽しみがありました。特に兄弟や友人と一緒に遊ぶと「自分はここまで行けた」「次は君の番だ」といったやり取りで盛り上がり、協力と競争が同時に味わえる点も好評でした。

8. ゲーム文化の中での独自性

ファミコンの大ヒットに隠れてしまったものの、『エレベーターファイト』のような実験的作品は、後のゲームデザインに影響を与える存在でした。「探索とアクションの融合」「縦方向の進行」という要素は、後年のメトロイド系ゲームやローグライク探索型アクションへとつながっていきます。その“先駆け”としての位置づけを考えると、本作の試みは非常に評価に値します。

まとめ

『エレベーターファイト』の良かったところを整理すると、

独特な縦方向のステージ構造

鍵集めによる探索性

敵や仕掛けのバリエーション

難易度と達成感のバランス

SF的な世界観の魅力

シンプルな演出が生む緊張感

家庭用ならではのリプレイ性

といった要素が挙げられます。これらはすべて、プレイヤーに強烈な印象を残し、「また挑戦したい」と思わせる力を持っていました。たとえメジャータイトルではなくとも、本作が今なお記憶に残るのは、こうした“他では味わえない魅力”があったからにほかなりません。

■■■■ 悪かったところ

『エレベーターファイト』は独創的な仕掛けや緊張感のある構成で高い評価を得た一方、遊んだプレイヤーが口をそろえて指摘した“弱点”も存在します。これは本作を語る上で欠かせない要素であり、当時の子どもたちや雑誌レビューでもしばしば取り上げられました。以下では、その「悪かったところ」を整理し、なぜそう感じられたのかを具体的に掘り下げてみましょう。

1. 難易度の高さと理不尽さ

最も多く挙げられた不満は「難しすぎる」という点でした。序盤から床が崩れて落下したり、突進してくるエイリアンに不意打ちを食らったりと、初見では避けられない“トラップ的要素”が散りばめられています。

プレイヤーに「学習して覚えること」を強いる構造は挑戦意欲を生む一方で、「不親切」「理不尽」と受け取る人も少なくありませんでした。特に小学生のプレイヤーにとっては、説明不足のまま何度もミスを繰り返すうちに「もう嫌だ」と投げ出してしまうこともあったのです。

2. 操作性のぎこちなさ

スーパーカセットビジョンのコントローラーは、当時としては独特のレバー型で、精密な操作には向いていませんでした。ジャンプや射撃のレスポンスがやや遅く、思った通りに動かせないことがしばしばありました。

特にジャンプの挙動はシビアで、床が抜ける箇所やアイアンクローを避ける場面で「あと一歩届かない」「入力がずれて落下してしまう」という声が多く聞かれました。ゲームのシステム自体が難しいだけに、操作性の不安定さが重なって不満につながったのです。

3. グラフィックのシンプルさ

本作のグラフィックは決して悪いわけではありませんが、同時期に発売されていたファミコンソフトと比べると明らかに見劣りしました。敵の造形はロボットやエイリアンなどの区別がつくものの、表現が単調で「動きが固い」と感じる人も多かったのです。

また、背景も地下フロアの単純なデザインが繰り返されるため、長時間遊んでいると「変化が乏しい」「単調で飽きやすい」との声がありました。

4. サウンドの単調さ

音楽面でも批判は少なくありません。スーパーカセットビジョン自体がサウンド表現に限界を抱えていたため、BGMはシンプルで短いループにとどまりました。そのため「盛り上がりに欠ける」「緊張感はあるけど耳に残らない」といった感想が寄せられています。

一方で、効果音のシンプルさが逆に恐怖感を煽ったという肯定的意見もありますが、総じて音楽面でのバリエーション不足は弱点と見なされました。

5. 説明不足なルール

本作では「鍵を4つ集めなければ進めない」という重要なルールがありますが、説明書やゲーム内での案内が不十分でした。そのため初めて遊んだプレイヤーは「なぜ次の階に進めないのか分からない」と混乱するケースが多発しました。

また、罠や仕掛けの動きも明示されておらず、プレイヤーは何度も失敗を繰り返して学ぶしかありません。これを「やり込み要素」として楽しめる人もいましたが、多くのライトユーザーにとっては「不親切な仕様」と感じられました。

6. リズムを崩す待ち時間

エレベーターの移動はゲームの個性である一方で、プレイヤーにとって「テンポを崩す要素」として働くこともありました。敵を倒して次の階に移動しようとしても、エレベーターが来るまで待たなければならず、この時間がじれったいと感じる人もいました。アクションの爽快感を求めていたプレイヤーには、この“待ち時間”がストレス源となったのです。

7. ゲーム全体の単調さ

4つのエリアに分かれているとはいえ、基本的なゲームサイクルは「敵を倒す → 鍵を集める → エレベーターで降りる」の繰り返しです。そのため「何度も同じことをやらされている感覚」が出やすく、忍耐力が求められました。

特に序盤でのゲームオーバーを繰り返すと「また同じ作業をやらされるのか」と感じる人も多く、リプレイのモチベーションが下がる要因となっていました。

8. ハードの普及度による影響

ゲームそのものの欠点ではありませんが、スーパーカセットビジョン自体がファミコンに比べて普及台数が少なかったため、話題を共有できる仲間が限られていました。「クリアした!」と自慢しても、周囲に遊んでいる人が少なく、共感を得にくい状況だったのです。これも本作の“埋もれやすさ”につながったといえるでしょう。

まとめ

『エレベーターファイト』の悪かったところを整理すると、

難易度が高すぎて理不尽に感じる

コントローラー操作性の不安定さ

グラフィック・サウンドの単調さ

ルール説明の不足

エレベーターの待ち時間によるテンポの悪さ

同じ展開の繰り返しで単調に感じやすい

といった点が挙げられます。これらはプレイヤーによっては大きな不満となり、ゲームの評価を分ける要因となりました。とはいえ、これらの欠点は「挑戦的な作品ゆえの粗さ」ともいえ、後年の再評価の際には“味わい深い個性”として捉えられることも少なくありません。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

『エレベーターファイト』は、他のスーパーカセットビジョン用ソフトと比べるとキャラクター性が前面に出る作品ではありません。しかし、敵味方を含めた登場キャラクターたちはプレイヤーの記憶に強烈な印象を残し、特に当時の子どもたちにとっては「恐怖の象徴」や「頼れる主人公」として心に刻まれていました。ここではプレイヤーから“好きなキャラ”として名前が挙がりやすい登場人物や敵キャラを、当時の体験談や後年の再評価を交えて詳しく見ていきましょう。

1. 主人公「アーリン」

やはり最も多くのプレイヤーに支持されたのは、操作キャラクターである主人公アーリンです。銀河連邦から派遣された戦士であり、地下31階まで潜入してガーシム軍団の基地を破壊するという過酷な任務を一身に担います。

アーリン自身にはセリフや細かな設定はほとんど与えられていません。しかし、プレイヤーは自分自身をアーリンに投影し、敵の攻撃や罠をかわしながら少しずつ下層へと進んでいく過程で「共に戦う仲間」のような感覚を覚えたのです。

また、レーザー銃を携えた姿はシンプルなドット絵ながらも凛々しく、子どもたちの間では「かっこいい宇宙戦士」として人気を集めました。後年のレトロゲームファンからも「寡黙だけれど勇敢さを象徴するキャラクター」と評価されることが多く、シンプルなデザインだからこそ“自分なりのヒーロー像”を投影できた点が魅力だったといえます。

2. 敵ロボット(I型・II型)

序盤に登場するI型・II型ロボットも、意外と人気が高い存在でした。彼らはドアやエレベーターから登場し、一直線にプレイヤーを追い詰めてきます。その単純さゆえに攻略の練習相手として最適であり、子どもたちにとっては「最初に克服すべき壁」として記憶に残りました。

また、ロボットならではの無機質さと、出現時の不気味な効果音が相まって「怖いけど好き」と語られることも多く、敵でありながら“愛されキャラ”のようなポジションを確立しています。

3. 突進エイリアン

地下11~20階で登場する、左右の壁から突進してくるエイリアンは、恐怖の対象でありながら「印象に残ったキャラ」として多くの支持を集めています。出現の予兆がほとんどなく、突然高速で飛び込んでくるため、初見のプレイヤーを何度も驚かせました。

その理不尽さに苦しめられた人も多い一方で、「あのエイリアンをどう回避するかが楽しかった」「突進してくる姿がかっこよく見えた」という声もあり、嫌われ役でありながら妙に人気がある存在です。

4. ガーシム兵

後半ステージに登場する「ガーシム兵」は、本作の中でも特に強烈な印象を与える敵キャラクターです。背後に回り込んでも振り返って反撃してくるという知能的な動きを見せ、単純なAIではなく“生きた敵”のようなリアリティを漂わせていました。

この「人間味のある強敵」との戦いは、多くのプレイヤーにとって忘れがたい経験でした。中には「憎らしいけど、一番記憶に残っているキャラクターだから好き」と語る人も多く、ゲームの象徴的存在ともいえます。

5. アイアンクロー

キャラクターというより罠に近い存在ですが、巨大な鉄の爪「アイアンクロー」もプレイヤーにとって忘れられない“敵役”でした。突如現れて挟み込まれると即死という容赦のなさが特徴で、多くの子どもたちにトラウマを植え付けました。

しかし、そのインパクトの大きさゆえに「一番印象的な存在」「怖いけど好き」と語られることが多く、人気の一角を占めています。シンプルなドット絵で描かれた鉄の爪が、プレイヤーの想像力を刺激し、脅威としての存在感を増していたといえるでしょう。

6. その他の仕掛けキャラ

ダウンスポット(床が抜ける穴)や、上下に動くステップなどの“仕掛け的キャラ”も、プレイヤーの心に残りました。とくに最終ステージで登場するランダムに動くステップは「キャラクターのように意思を持っている」と感じられるほど印象的で、好きなギミックとして語る人もいます。

まとめ

『エレベーターファイト』における好きなキャラクターを挙げるとすれば、

主人公アーリン(勇敢な宇宙戦士の象徴)

敵ロボット(序盤の良き練習相手)

突進エイリアン(恐怖と興奮を与えた存在)

ガーシム兵(知能を持つ強敵として記憶に残る)

アイアンクロー(トラウマ級の罠キャラ)

といった面々が候補に挙がります。キャラクターの造形自体はシンプルでも、それぞれが強烈な印象を残し、プレイヤーの心に「好き」「忘れられない」と思わせるだけの存在感を持っていました。これは、当時の限られた表現力だからこそ生まれた魅力でもあり、後年になっても語り草となる理由のひとつでしょう。

[game-7]

■ 中古市場での現状

1984年9月に発売された『エレベーターファイト』は、スーパーカセットビジョン専用ソフトのひとつとして登場しましたが、ハード自体の普及台数がファミコンに比べて少なかったため、流通本数も限られています。そのため、現代の中古市場においては「希少性が高いタイトル」として扱われるケースが多いです。ここではヤフオク!、メルカリ、Amazonマーケットプレイス、楽天市場、駿河屋といった主要な流通経路における相場や流通状況を整理し、現状を詳しく見ていきます。

1. ヤフオク!での取引状況

ヤフオク!では、スーパーカセットビジョンのソフト全般が珍しい部類に入り、出品数自体が少なめです。そのため『エレベーターファイト』も常時出品されているわけではなく、数週間から数か月に一度出品される程度という希少さが特徴です。

価格帯は 2,500円~6,000円前後 に収まるケースが多いですが、状態や付属品の有無によって変動幅が大きいです。

外箱や説明書が欠品しているソフト単品は、2,000円台後半~3,500円程度で落札される傾向。

箱・説明書付きの比較的良好な状態では、4,000円~5,500円ほどに跳ね上がります。

保存状態が極めて良いもの、もしくは未開封品が出品された場合は、6,000円以上になることもあります。

また、ヤフオク!特有の入札競争が働くため、複数のレトロゲームコレクターが注目すると予想以上に価格が伸びることも珍しくありません。

2. メルカリでの販売状況

フリマアプリ「メルカリ」でも、『エレベーターファイト』は一定数出品されていますが、こちらも安定して常に見かけるわけではありません。数日から数週間に一度の頻度で流れる程度です。

価格は 2,800円~5,000円前後 が中心です。

「箱なし・動作確認済み」といった最低限の状態でも2,800円以上は付くことが多く、需要の高さがうかがえます。

「箱あり・説明書付き」で状態が良好な場合は、即購入されやすく4,000円台が相場。

特に「送料無料」「即購入可」と記載されている出品は売れるスピードが速く、出品後すぐに取引成立となる例も多く見られます。

一方で、経年劣化によるラベルの色あせやカセットの黄ばみなどが目立つ品は値下げされやすく、2,500円前後まで下がるケースもあります。

3. Amazonマーケットプレイス

Amazonのマーケットプレイスでは、スーパーカセットビジョンのタイトル全般がレア商品扱いとなっており、出品数も少なく、価格は高めに設定される傾向があります。『エレベーターファイト』の場合、

中古で 4,000円~6,500円前後

状態が良好な商品や「動作保証あり」の出品は 7,000円近く

と、他の販売サイトに比べて高額なことが多いです。これはAmazonが「信頼できる発送・保証」を強みとしているため、購入者側が多少割高でも安心を優先していることが理由と考えられます。

4. 楽天市場での取り扱い状況

楽天市場では、レトロゲームを扱う専門店が不定期に出品しています。価格帯は 3,500円~5,500円前後 が中心で、比較的状態の良いものが並ぶ傾向があります。楽天のショップは商品説明が丁寧で写真も多く掲載されるため、コンディションを確認して安心して購入できる点が魅力です。

ただし、在庫数は非常に限られており「在庫切れ」表示になっているケースも多く、タイミング次第ではなかなか入手できないこともあります。

5. 駿河屋での販売状況

中古ゲームショップ大手の駿河屋でも『エレベーターファイト』は取り扱いがあります。価格帯は 2,800円~4,800円前後 が多く、比較的安定した相場を維持しています。駿河屋は在庫回転が速いため、人気タイトルはすぐに「売り切れ」になることが多いのも特徴です。

駿河屋の良さは「査定基準が明確」であること。外箱の傷みや説明書の有無など、状態による価格差がきちんと反映されているため、購入者にとっては安心して取引できる環境が整っています。

6. 希少性とコレクター需要

スーパーカセットビジョンのソフトは総じて生産本数が少なく、ファミコンのように数十万本単位で出回ったわけではありません。『エレベーターファイト』も例外ではなく、現存する中古品は限られています。

そのため、現在の中古市場では「実際にプレイしたい」という需要以上に、「コレクション目的」で購入する人が多い傾向にあります。箱や説明書が揃っている状態の良い品は、価格が多少高くてもすぐに買い手が付きやすいのです。

まとめ

『エレベーターファイト』の中古市場をまとめると、

ヤフオク! … 出品は少なく、2,500円~6,000円。競り合い次第で価格が跳ね上がることも。

メルカリ … 出品頻度は低めだが、2,800円~5,000円で安定。箱付きは人気。

Amazon … 高値傾向。4,000円~6,500円以上で取引されるケース多し。

楽天市場 … 3,500円~5,500円。専門店出品が中心。

駿河屋 … 2,800円~4,800円。状態ごとに明確な価格差あり。

総じて「供給量が少ないが、一定の需要があるため値崩れしにくい」という状況です。特に箱や説明書が揃った完品はコレクター人気が高く、今後さらに価格が上昇する可能性もあります。

本作を懐かしんで再びプレイしたい人にとってはやや敷居が高いですが、レトロゲームコレクションとしては価値のある一本といえるでしょう。

[game-8]