【中古】 維新の嵐 幕末志士伝 KOEI The Best(再販)/PS

【発売】:光栄

【対応パソコン】:PC-8801、PC-9801、MSX2、X1、FM77AV、FM TOWNS、X68000、Windows

【発売日】:1988年

【ジャンル】:シミュレーションゲーム

■ 概要

● 幕末の動乱を舞台にした異色の歴史シミュレーション

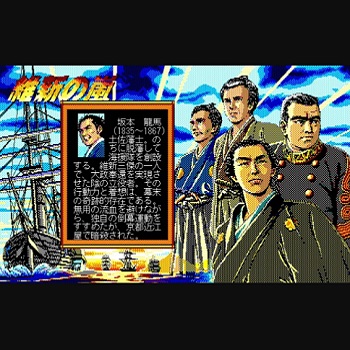

1988年、光栄(現コーエーテクモゲームス)から発売された『維新の嵐』は、日本史の中でも特に激動の時代であった幕末期を題材にしたシミュレーションゲームである。舞台は黒船来航から明治維新に至る約20年。幕府の権威が揺らぎ、諸藩がそれぞれの思想や理想を掲げて動き出す中で、プレイヤーは坂本龍馬、西郷隆盛、勝海舟など実在の志士のひとりとなり、自らの理想の維新を成し遂げることを目指す。

それまでの光栄作品は『信長の野望』『三國志』など、いわゆる「国取り」型の戦略ゲームが中心だった。しかし『維新の嵐』では、単なる武力による支配ではなく「思想による統一」を主題としている点が極めて特徴的である。プレイヤーは各地を巡って他藩の要人を説得し、自らの掲げる「尊王」「佐幕」「公議」などの国体思想を全国に広める必要がある。この「言葉で国を動かす」という発想は、当時としては非常に斬新だった。

● 「リコエイションゲーム」という新ジャンルの誕生

本作は、光栄が提唱した独自のゲームジャンル「リコエイションゲーム(Rekoeition Game)」の第1作として位置づけられている。この言葉は「Role(役割)」と「Recreation(娯楽)」を組み合わせた造語であり、単なる戦略シミュレーションでもRPGでもない、登場人物として歴史の流れに参加する“体験型歴史ゲーム”を意味していた。

プレイヤーは「ひとりの志士」として行動し、戦いだけでなく、対話・説得・人脈づくり・思想の普及といった要素を駆使して時代を動かしていく。これにより、単に軍事力や経済力を伸ばすだけでは勝てず、どんな理念を掲げるか、誰を味方につけるかといった“思考の政治”が重要になる。プレイヤーの一挙手一投足が、幕末の行方を左右する緊張感を生み出していた。

● プレイヤーの目的と思想システム

『維新の嵐』最大の特徴は、国体思想と国外思想の二軸で構成される思想システムである。

国体思想には「尊王」「公議」「佐幕」の三種類があり、これは幕末の日本でそれぞれの志士たちが抱いていた国家観を象徴している。尊王は天皇を中心とした国家を目指し、公議は諸藩の合議制による政治体制を理想とし、佐幕は幕府体制の維持を重んじる。

一方、国外思想として「攘夷」と「開国」が設定されており、海外との関わり方に対する立場を示す。この二つの思想軸の組み合わせにより、プレイヤーキャラクターや各藩の政治的性格が多彩に表現される。たとえば「尊王攘夷」の志士は長州藩系の思想に近く、「佐幕開国」は勝海舟や榎本武揚など幕臣の立場を想起させる。

プレイヤーはこれらの思想を説得や戦いによって他藩へと広めていく。最終的な目的は、自らの思想によって全国の主要藩を統一し、その理念のもとに日本を新たな時代へと導くことである。このように、武力ではなく思想で国を変えるというテーマは、政治シミュレーションとしての新しい方向性を切り拓いた。

● 開発スタッフと音楽の演出

本作のプロデュースを手掛けたのは、光栄の創業者であり、同社の代表作を数多く世に送り出したシブサワ・コウ(本名・襟川陽一)である。彼は本作においても「歴史の中で人がどう動くか」という点に焦点を当て、政治・思想・人間関係を重視したゲームデザインを導入した。

音楽面では、当時すでに光栄の看板作曲家として知られていた菅野よう子と山本光男が担当。菅野よう子は『三國志』『信長の野望・全国版』などで歴史ゲーム音楽の新たな地平を切り開いており、『維新の嵐』でも和のテイストをベースにしつつ、緊迫感や高揚感を感じさせる楽曲を多く手掛けている。

当時のPCゲームはまだFM音源が主流であり、ハードウェアごとに音色の再現度に差が出やすかったが、菅野と山本によるサウンドはその制約を感じさせない完成度を誇っていた。

● 発売・移植・リメイクの展開

1988年にPC-9801版として発売された『維新の嵐』は、その後1989年にPC-8801、MSX2、X1、FM77AVなど8ビット機にも移植された。さらに1990年にはFM TOWNS版やX68000版、そしてファミリーコンピュータ版が登場し、より多くのユーザーが体験できるようになった。

PC-9801版は16ビット機の性能を活かした滑らかなグラフィックと広大なマップを特徴としていたが、他機種版ではそれぞれに合わせた仕様変更が行われており、PC-88版ではメモリ制約のため一部イベントやグラフィックが簡略化されている。

1997年にはセガサターンおよびPlayStation向けにリメイク版が登場。これらはグラフィックが刷新され、BGMの音質も大幅に向上したほか、新シナリオや要人の追加、ユーザーインターフェースの改善などが施された。さらに1998年には続編『維新の嵐 幕末志士伝』がWindowsで発売され、2010年にはニンテンドーDS用『維新の嵐 疾風龍馬伝』として再構築された。2017年にはSteamで配信が開始され、30年近く経ってもなお、多くのファンに遊ばれ続けている。

● 当時のPCゲーム市場における位置づけ

1980年代後半、日本のPCゲーム市場は大きな転換期を迎えていた。アクションやアドベンチャーゲームが隆盛する中、光栄は“思考するゲーム”としてのシミュレーションを強く押し出していた。その流れの中で登場した『維新の嵐』は、戦国時代でも中国史でもなく、日本の近代化黎明期をテーマとしたことから、知的好奇心の強い層に深く刺さった。

発売当時、雑誌『ログイン』や『テクノポリス』などでも高評価を受け、「説得による思想統一」という独創的なシステムは多くの話題を呼んだ。一方で、複雑な操作や難解な思想システムに戸惑うプレイヤーも多く、シミュレーション初心者にはやや敷居が高いタイトルとされた。しかしその挑戦的な姿勢こそが、後の光栄作品における深い人間ドラマの礎となったといえる。

『維新の嵐』は、単なる歴史再現ゲームではなく、「もし自分がこの時代にいたら、どんな理想を掲げ、どんな選択をしただろうか?」という哲学的な問いを投げかける作品であった。プレイヤーはその問いに自分なりの答えを見つけながら、思想と戦略の狭間で維新を駆け抜ける。まさに“プレイヤー自身の維新”を描く歴史体験シミュレーションだったのである。

■■■■ ゲームの魅力とは?

● 思想で日本を動かすという新発想

『維新の嵐』最大の魅力は、戦いや経済ではなく「思想」で国を統一するという点にある。プレイヤーは刀を振るう侍であると同時に、言葉と信念で人の心を動かす政治家・思想家でもある。幕末という時代は、武力だけでは変革が成し遂げられなかった時代であり、人々がどの理念に共鳴するかが歴史を決定づけた。本作ではその空気を、ゲームシステムとして見事に再現している。

「尊王」「佐幕」「公議」という三大思想に加え、「攘夷」「開国」という国外思想が存在し、それぞれの組み合わせによってプレイヤーの立場が変化する。たとえば尊王攘夷派の志士として活動すれば、外国勢力との衝突を避けられないし、佐幕開国派であれば、幕府を支えつつも欧米との交渉がカギとなる。思想がプレイヤーの行動範囲を決め、交渉の成否や戦闘の結果にも影響を与えるため、単なる勢力拡大とはまったく異なる「思想の戦略」が必要になる。

● 「説得システム」が生む人間ドラマ

本作を語るうえで欠かせないのが、光栄独自の「説得システム」である。プレイヤーは「賄賂」「脅迫」「理論」「威圧」「本音」といった複数の手段から相手に応じた説得方法を選び、リアルタイムにキーを連打して気合いを溜めるというアクション的要素も備えている。この緊張感が、他のシミュレーションにはない没入感を生み出していた。

相手の性格や立場によって有効な方法が異なるため、単にボタンを押すだけでは成功しない。理屈っぽい学者肌の相手には「理論」が効くが、武闘派には「脅迫」や「威圧」が有効だ。逆に人情に厚い人物には「本音」で語ることで心を動かせる。成功すれば相手が「心服」し、プレイヤーの同志として行動を共にしてくれる。この積み重ねが、日本全国の思想地図を塗り替えていくのである。

また、説得中に相手が逆上して斬りかかってくることもあり、そこから突然アクションバトルに突入することもあった。この唐突な緊張感は、まるで幕末の不安定な政治状況を象徴するようで、プレイヤーに「一寸先は闇」という時代のリアリティを体験させた。

● 戦略と内政の深い融合

『維新の嵐』は「思想で統一」と言いつつも、決して戦や内政を軽視してはいない。藩主を説得し、心服させた後は、その藩の内政や軍事を指揮することができるようになる。治水、開墾、訓練、編成といった月単位の内政コマンドは、藩の生産力や軍事力に直結する要素であり、プレイヤーが自分の理想を実現するための基盤となる。

一方で、他の藩に攻め込む際には「思想の違い」による戦争が発生する。自分と異なる思想を持つ勢力に対して出征し、勝利すればその藩を支配下に置けるが、思想統一を急ぎすぎると敵を増やしてしまい、戦線が拡大する危険もある。単なる力押しでは勝てない、思想の“説得”と“武力”のバランスを見極める戦略性がプレイヤーの腕を問う。

● 実在の幕末志士たちとの邂逅

坂本龍馬、西郷隆盛、勝海舟、桂小五郎、高杉晋作、伊藤博文、土方歳三といった幕末の英雄たちが多数登場するのも大きな魅力だ。彼らはそれぞれ思想や能力、行動パターンが異なり、どの人物を味方につけるかによってゲーム展開がまるで変わる。

たとえば、龍馬を説得すれば外交交渉に強くなり、西郷を仲間にすれば戦闘力が大幅に上がる。逆に勝海舟のような開明派を味方につけると、攘夷思想の勢力から敵視されることもある。志士たちは単なるキャラクターではなく、思想と理念を体現する存在として機能しており、プレイヤーがどの価値観を取るかがゲーム体験そのものを左右する。

このように、幕末の群像劇を自らの手で編み上げるようなプレイ感覚は、当時のプレイヤーに強い印象を残した。登場人物のセリフや背景には史実をもとにした要素が多く、歴史好きなプレイヤーほど夢中になれる設計になっていた。

● 緊迫感あふれるリアルタイム行動システム

『維新の嵐』では、各行動に「時間制限」が設定されているのも特徴的だ。移動、説得、戦闘、情報収集など、すべての行動が一定時間内で完了しなければ次のターンに移行してしまう。これにより、プレイヤーは一手一手を素早く判断する必要があり、思考と操作の緊張感が同居していた。

また、1日に行動できる回数も朝・昼・夕・夜の4回に限定されており、「どこに行くか」「誰と会うか」「どの思想を広めるか」を取捨選択する戦略性が生まれる。時間の概念を取り入れたシミュレーションゲームは当時としては珍しく、この“リアルタイム性”がゲームに深い臨場感を与えていた。

● グラフィックと音楽の表現力

1988年当時のPC-9801版は16ビット機の性能を最大限に活かし、美しいグラフィックで日本列島を表現していた。地方ごとに異なる背景や名所が描かれ、京都、江戸、大坂、長崎といった主要都市には独自の情景イラストが挿入される。特に、京都御所や長崎港などを訪れた際に表示されるカットイン画像は、プレイヤーに強い印象を与えた。

音楽面では菅野よう子と山本光男の手によるBGMが高く評価された。特に、説得シーンの緊迫した曲や戦闘の鼓動を高めるリズム、平和な日常を思わせる町のテーマなど、場面ごとに感情の起伏を巧みに演出している。FM音源特有の透明感ある旋律は、後の歴史シミュレーション音楽の方向性を決定づけたといっても過言ではない。

● 学問と戦略の融合による知的興奮

『維新の嵐』はプレイヤーに単なるゲーム的快感だけでなく、「歴史を学ぶ面白さ」をも提供してくれる。プレイ中に出会う志士や藩主のセリフ、思想の選択、外交のやり取りなどから、幕末という時代の価値観の多様性を実感できる。尊王派と佐幕派、攘夷と開国派がそれぞれに理を持って争う姿は、単純な善悪ではなく、歴史を“思考する”きっかけを与えてくれる。

当時の光栄のカタログにも「学問としての楽しさと娯楽性の融合」という言葉が掲げられていたが、『維新の嵐』こそその理念を体現した作品だった。プレイヤーは楽しみながらも、幕末の複雑な政治構造や人間模様を自然と学んでいく。まさにゲームを通じて歴史を“体験する”という新たな学びの形を示したタイトルだった。

● 長く愛され続ける理由

発売から30年以上が経過した現在でも、『維新の嵐』は根強い人気を誇っている。その理由は、単に歴史を再現しただけではなく、プレイヤー自身の思想や判断が物語を形作るという“自由な体験”にある。どの思想を掲げ、誰と手を組み、どんな方法で維新を成すか——そのすべてがプレイヤーに委ねられているのだ。

この自由度と深いシミュレーション性が、歴史ファンはもちろん、政治や社会に興味を持つ層からも支持を集めている。のちに登場する『維新の嵐 幕末志士伝』や『疾風龍馬伝』も、その根幹にある哲学は1988年版から変わらない。『維新の嵐』は単なるゲームではなく、「日本人にとっての変革とは何か」という問いを投げかけ続ける、時代を超えた作品なのである。

■■■■ ゲームの攻略など

● ゲーム開始時のシナリオ選択と難易度

『維新の嵐』の攻略の第一歩は、どのシナリオから始めるか、どの人物を選ぶかにある。シナリオは「新時代の幕開け(1858年)」「長州の攘夷実行(1863年)」「明治維新の戦乱(1867年)」の3本が用意されており、年代が進むほど情勢が混迷し、難易度も上がる構成になっている。初心者には、勢力が安定しており外交の余地が大きい「新時代の幕開け」から始めるのが無難だ。ここでは諸藩の勢力が均衡しており、説得や交渉を試す余裕がある。

プレイヤーキャラクターの選択も重要である。坂本龍馬のように外交や交渉に強い人物を選べば、説得による統一を楽しめる。一方で西郷隆盛や高杉晋作など、武力や指導力に長けた人物を選べば、軍事行動中心の展開となる。キャラクターの能力値は戦略性を大きく左右するため、初心者はバランス型の志士からスタートするのが理想的である。

● 序盤の基本行動と資金運用

序盤は資金の確保と情報収集が何よりも重要だ。ゲーム序盤のプレイヤーは財政基盤が脆弱で、説得に必要な「賄賂」を使うにも資金が足りない。まずは「商人」や「港町」を訪れ、金策の手段を探る必要がある。特に大阪や長崎など商業の発展した都市では、効率的に資金を増やせる。

また、「情報」コマンドを活用して他藩の思想や情勢を調べることも欠かせない。誰がどの思想に属しているかを知らなければ、説得の方向性を誤ってしまう。序盤は戦闘を避け、情報収集と資金作りに専念し、外交の基礎を固めるのが得策だ。

● 説得成功のための行動手順

説得は本作の核心であり、攻略の成否を決定づける要素である。相手の性格や地位、思想を事前に把握し、最も効果的な説得方法を選択することが重要だ。

・理論:学力が高いプレイヤーに有利。知識人や公議派には特に有効。

・賄賂:所持金が多いほど成功率が上がる。現実的な判断をする家老や重臣に通用しやすい。

・威圧:身分や地位が高いほど成功しやすく、下級武士相手に効果的。

・脅迫:武力値が高ければ有利だが、失敗すると戦闘になるリスクがある。

・本音:魅力値が高いキャラクター向き。人情派や志の高い人物に強い。

これらの選択を行う際、説得中はリアルタイムでキー連打による「気合」ゲージを溜めるアクション要素がある。気合が一定以上溜まると、説得の成功率が大幅に上がる。短時間でどれだけ集中して入力できるかが勝負であり、まさに「言葉の戦い」が肉体的な緊張感を伴って展開される。

● 同志の獲得と育成

説得によって他の要人を「心服」させると、その人物を操作可能な「ユーザー要人」として扱えるようになる。ユーザー要人を増やすことは勢力拡大の鍵であり、全国的な思想統一には不可欠だ。

ただし、心服した要人の思想が変わってしまうと再び離反するため、継続的なフォローが必要となる。また、ユーザー要人にも行動回数や体力の制限があるため、どの人物を重用するか、どのタイミングで使うかのバランスが求められる。

特に、心服度が高い同志は内政や戦闘での能力も上昇するため、信頼関係の構築は長期的な投資と考えるべきだ。優秀な同志を揃えれば、国体思想の拡大スピードは格段に上がる。

● 藩政の運営と軍事行動のコツ

藩主を味方につけると、その藩の内政を実行できるようになる。月ごとに「開墾」「治水」「訓練」「編成」の4つの行動が可能であり、それぞれ藩の安定度と軍事力に関わる。開墾や治水は経済基盤を強化し、訓練は兵の士気を高め、編成は部隊の規模や構成を整える。序盤は経済中心に、中盤以降は軍備増強に重点を置くのが定石だ。

戦闘においては、敵藩の「第一部隊」を全滅させることが目標となる。地形を活かして敵を誘い込み、兵力差を覆すこともできる。戦闘マップでは、川や山などの地形が移動や攻撃範囲に影響するため、地形の理解が勝敗を分ける。また、戦闘中に「逃亡」コマンドを使って戦線を立て直す判断も重要である。

● 思想統一を目指す中盤の戦略

中盤に入ると、他の雄藩が次々と勢力を拡大し、プレイヤーの思想に賛同しない勢力が抵抗を強めてくる。この時期は外交と軍事を両立させる必要がある。説得だけでは時間がかかりすぎる場合、軍事力での圧力を加えながら、周囲の小藩を味方に引き入れていくのが有効だ。

特に「公議思想」を掲げる場合は、説得だけで統一が可能だが、その分時間がかかる。一方で「尊王」や「佐幕」では、最終的に武力による征伐が必要になるため、内政を怠ると終盤で詰むことになる。どの思想でプレイするかによって戦略が大きく変わる点が、本作の奥深さを際立たせている。

● 戦闘の基本テクニック

戦闘は2Dの剣撃アクションで行われ、「面」「胴」「突き」の三種類の攻撃が可能。敵の動きを読み、間合いを保ちながら適切な攻撃を繰り出すのが基本となる。特に「突き」はリーチが長く、相手の攻撃をいなすのに有効だ。

また、プレイヤーの「剣道値」が高いほど、攻撃や防御の反応速度が速くなるため、事前に訓練を重ねておくと有利に戦える。戦闘時間は最大60分と長いが、10分が経過すると「逃亡」が可能になる。無理に戦い続けず、撤退して体勢を整えることも重要な判断である。

● 終盤の展開と勝利条件

最終的な目的は、自らの思想によって全国の主要藩を統一し、国家の舵取りを握ることだ。思想ごとにエンディング条件が異なり、尊王思想では会津藩を討ち、天皇に拝謁する。佐幕思想では長州藩を征伐して将軍に謁見、公議思想では天皇と将軍の双方に面会することで幕が閉じる。

ただし、ゲーム内時間が明治9年12月30日を過ぎると、外国勢力の侵略によって日本が植民地化される「敗北エンド」になる。そのため、長期戦に持ち込むと時間切れのリスクが高まる。プレイヤーは常に行動効率を意識し、説得・内政・軍事をバランスよく進めなければならない。

● 初心者へのアドバイス

初めて『維新の嵐』をプレイする人には、まず外交と説得の練習を兼ねて「公議思想」でのプレイを推奨する。武力行使が少ない分、ゲーム全体の構造を理解しやすい。資金運用と同志獲得の基本を身につけたら、次は「尊王」や「佐幕」での挑戦に進むとよい。

また、どんな思想を選んでも「人の心を読む」ことが最も重要な攻略法だ。相手の性格や行動パターンを観察し、どの方法で説得するかを見極める力こそが、真の志士としての資質といえる。幕末の時代を生き抜くためには、刀よりもまず心を磨くこと。それが『維新の嵐』最大の攻略の鍵である。

■■■■ 感想や評判

● 発売当時の反響と話題性

1988年当時、『維新の嵐』は光栄がそれまで築いてきた歴史シミュレーションの系譜を踏襲しつつも、その革新的な思想システムによって大きな注目を集めた。発売直後から、PC雑誌『ログイン』『コンプティーク』『テクノポリス』などで大きく取り上げられ、「日本史における政治思想をゲーム化した初の試み」として高い評価を得た。

特に、「説得によって日本を統一する」という斬新な発想は多くのゲーマーを驚かせ、従来の『信長の野望』のような武力主導型シミュレーションとは異なる新しい方向性として受け入れられた。

当時のプレイヤーからは、「戦わずして勝つ知略の面白さ」「幕末の複雑な人間関係をゲームで体感できる」という意見が多く寄せられた一方、「難易度が高く、慣れるまで理解に時間がかかる」という声も少なくなかった。思想や説得といった抽象的な概念を数値化したゲームデザインは、プレイヤーにこれまでにない思考力を求めたため、当時のPCゲーマーの間でも賛否が分かれる作品だった。

● シミュレーションファンからの高評価

シミュレーションゲーム愛好者の間では、本作は「光栄らしさの結晶」として評価された。戦略、外交、内政、そして人心掌握という複数の要素をひとつにまとめ上げた設計は、他に類を見ない完成度を誇っていた。

特に、国体思想と国外思想という2軸の思想システムは、プレイヤーの行動すべてに影響を与え、単なる数値操作ではなく「理念による勝利」を体現していた。この哲学的なアプローチは、後の『信長の野望・覇王伝』や『蒼き狼と白き牝鹿 元朝秘史』などにも影響を与えたとされている。

一方で、当時の光栄作品の中でも『維新の嵐』はやや“硬派”な印象が強く、一般層よりも戦略志向の高いユーザーから熱烈に支持された。ゲーム誌のレビューでは「学問と娯楽の融合」「光栄作品の中でも最も知的な一本」と評され、コアなファン層を形成した。

● 一般プレイヤーの感想と体験談

多くのプレイヤーは、本作を通じて「思想の違いが人間関係を左右する」という現実的なドラマ性に驚いたと語る。あるユーザーは「賄賂で心を動かした相手が、別の志士の言葉で寝返るのが悔しい」と述べ、また別のプレイヤーは「敵対していた志士が、最終的に同じ理想を語り合う瞬間に感動した」と語っている。

つまり『維新の嵐』は、単なる勝敗を競うゲームではなく、「人の心と理想が交錯する物語」を自分の手で紡ぐ体験を提供していたのだ。

また、説得中のキー連打アクションに関しても印象深い思い出を語る人が多い。特にPC-98やFM-77AVのユーザーの間では、「あまりの熱中ぶりにキーボードのリターンキーを壊した」という逸話がしばしば語られるほどで、緊張感と没入感がプレイヤーの記憶に強く残った。

● 難易度に対する賛否

一方で、本作は非常に難易度が高いことでも知られている。説得の成否がキャラクターの能力値だけでなく相手の思想や立場、運にも左右されるため、失敗を重ねるうちにゲームオーバーになるケースが多かった。特に、行動時間の制限や明治9年までの時間制限がプレイヤーを常に追い立て、焦りを生む設計になっている。

一部のレビューでは、「光栄作品の中でも最もストイック」「勝つためには綿密な計画が必要」と評されている。しかし、その厳しさこそがリアルな幕末を再現しているという意見もあり、「理想を掲げるだけでは人は動かない」「現実と理想の間で葛藤する面白さがある」といった感想も見られた。プレイヤーは失敗を通して時代の難しさを学び、再挑戦を重ねて少しずつ維新を成功へ導いていった。

● 雑誌レビューと専門家の分析

『テクノポリス』1988年8月号では「思想による国家統一というテーマをゲーム化した点で歴史的意義がある」と評され、特にシブサワ・コウのプロデュース哲学が高く評価された。また『ログイン』誌では「学問的要素を持つエンターテインメント」として紹介され、「難解だが、光栄の理念を最も感じさせるタイトル」と位置づけられた。

当時の評論家たちは、『維新の嵐』を単なるゲームではなく「思考するシミュレーション」と呼んでいた。政治思想、外交、軍事のバランスを取る必要があり、どの思想が正しいかをプレイヤー自身が考える構造は、ゲームでありながら社会哲学的な教材としての側面も持っていた。まさに、知的遊戯としての完成度が極めて高いと評価された。

● 後年の再評価と復刻版の評判

1997年のPlayStation・セガサターン版リメイク、そして1998年のWindows版『幕末志士伝』が発売されると、再び『維新の嵐』の名が脚光を浴びた。グラフィックや操作性が改善されたことで、当時プレイできなかった若い世代にも再評価された。

2000年代に入ってからは、歴史シミュレーションファンの間で「思想システムの完成度はいまなお唯一無二」と語られ、Steamでの配信(2017年)をきっかけに再び注目を集めた。レビューサイトでは「30年前の作品とは思えない奥深さ」「現代の政治ドラマよりも人間臭い」と評され、海外ユーザーからも「Japanese historical masterpiece」と称賛された。

また、光栄のファンイベント「シブサワ・コウ アーカイブス」では、参加者から「この作品で歴史に興味を持った」「大学で日本史を専攻するきっかけになった」という声が相次ぎ、教育的価値も再び注目されることとなった。

● ファンの間で語り継がれる名場面

ファンの記憶に残る名場面としては、説得中に敵対していた志士が「おぬしの信念、確かに伝わった」と語り、共に行動を始める瞬間が挙げられる。そうした人間ドラマが、プレイヤー自身の努力によって生まれるため、一つひとつの成功が忘れがたい感動を伴う。また、敵対勢力に敗れたときの無常感や、時間切れで日本が植民地化されるバッドエンドも、多くのプレイヤーに強烈な印象を残した。

特に印象的なのは、「最後まで諦めず説得を続けた結果、敵藩が自ら思想を変えて同盟を申し出る」という展開だ。こうした人間の心の変化を描いたゲームは当時としては極めて珍しく、現在でも多くのファンがSNSやブログで語り継いでいる。

● 現代プレイヤーからの視点

現代のプレイヤーの目から見ても、『維新の嵐』は驚くほど時代を先取りしている。近年のストラテジーゲームがAI交渉や思想パラメータを導入していることを考えると、本作の設計はその先駆けともいえる。2020年代に入ってもなお、「理想を貫く難しさ」「人心掌握のリアルさ」「一手の選択が世界を変える重さ」が語られ続けているのは、この作品の思想的深さゆえだ。

いま遊んでも、決して古びていない。グラフィックはシンプルだが、登場人物のセリフや行動が生々しく、プレイヤーが“時代を生きている”感覚を味わえる。この没入感こそが、30年以上経っても多くの人が本作を語り継ぐ最大の理由である。

■■■■ 良かったところ

● 思想で国を動かすという斬新な設計

『維新の嵐』の最も高く評価された点は、単なる戦闘や国取りではなく、「思想」を中心に国の行方を変えるという発想である。当時のゲームでは、戦略シミュレーションといえば領土を広げることが目的であり、軍備や経済を積み上げる形式が主流だった。しかし本作では、言葉と理念によって人を動かし、国家を変革する。

この思想中心の構造は、プレイヤーに“信念とは何か”を問いかけるような哲学的要素を孕んでおり、ただの娯楽を超えた知的刺激を与えた。

多くのユーザーが「自分の理想を貫いて歴史を変えた感覚が味わえる」と語り、シリーズを象徴する特徴として今なお語り継がれている。思想システムの存在が、プレイヤーごとの個性を強く反映させ、プレイごとに異なる物語を生み出す“再現性の高いシミュレーション”として高い完成度を誇っていた。

● 人間ドラマを生む「説得システム」

プレイヤーの行動の中でも、最も印象に残るのが説得フェイズである。

「賄賂」「理論」「本音」「威圧」「脅迫」といった多様な手段を駆使して相手を説得するシステムは、単なるコマンド選択ではなく、リアルタイムにキーを連打するアクション要素まで組み込まれていた。この「言葉の戦い」を体で感じさせる設計は、プレイヤーに強い緊張感と没入感を与えた。

加えて、相手の性格や思想によって有効な説得手段が異なるため、単なる運任せではなく、相手の背景を推測して戦略を立てる必要があった。これが人間ドラマを生み、ゲーム全体に厚みを与えていた。「どんなに力で抑え込んでも、心を動かせなければ意味がない」というメッセージが、説得フェイズを通じて伝わってくる。

● 幕末の雰囲気を再現した歴史描写の深さ

『維新の嵐』が高く評価された理由の一つに、幕末という時代の空気を緻密に再現していた点がある。登場する志士たちは実在の人物をベースにしており、性格・思想・発言の方向性も史実に忠実。

たとえば、坂本龍馬は外交に長けた開国派、西郷隆盛は情熱的な尊王攘夷派として描かれており、史実を知っていればより深く楽しめる構成だった。

また、各地を旅する際に表示される風景グラフィックも好評で、「江戸城」「長崎港」「京都御所」など名所ごとに異なる情景が描かれ、旅情と緊張が同居した雰囲気を醸し出していた。

このように、プレイヤーが“幕末の志士として生きる”感覚を味わえる設計は、歴史ファンから特に高く評価された。プレイヤー自身の行動が史実の改変に繋がるという点も、「歴史を体験するゲーム」としての魅力を際立たせていた。

● 知略と行動が試される高い戦略性

ゲーム全体の難易度は高いが、それがプレイヤーに知的な達成感を与える要素になっている。

外交、内政、戦闘、説得が複雑に絡み合い、どれか一つの要素をおろそかにすると均衡が崩れる。この緻密なバランス設計が、多くの熟練プレイヤーを魅了した。特に「時間制限付き行動」や「日単位のターン進行」はリアルな緊張感を生み、幕末という混迷の時代を肌で感じさせる。

さらに、思想ごとに異なる勝利条件も戦略性を深めている。尊王派なら会津征伐、佐幕派なら長州征伐、公議派なら和平統一と、プレイスタイルが根本から変わる。自分の選んだ理念に沿って行動しなければならないため、プレイヤーの判断力と一貫性が試される構造になっていた。

● 音楽と演出が醸し出す緊張感と格調

菅野よう子と山本光男によるBGMは、プレイヤーの心を掴んで離さなかった。

説得の場面で流れる重厚な旋律や、戦闘時の激しいリズム、そして夜の城下町を歩くときに流れる静謐な曲調など、シーンに合わせた音楽演出がゲーム全体の格調を高めていた。特にPC-9801版ではFM音源の豊かな音色が活かされ、他機種と比べてもサウンドの迫力が際立っていた。

当時のユーザーからは「音楽が緊張感を倍増させる」「一曲一曲が時代劇のよう」といった感想が寄せられた。視覚的にはドット絵ながら、音の表現によって“歴史を生きる重み”を感じさせる演出が成功していたといえる。

● 長期的に遊べる奥深さとリプレイ性

『維新の嵐』は一度クリアして終わる作品ではない。思想の違いによってエンディングが変わり、さらにプレイヤーがどの志士を選ぶかによって展開がまるで異なる。

龍馬で外交統一を目指すもよし、西郷で武力による討幕を狙うもよし。ひとつのゲームの中に複数の歴史が存在し、プレイヤーがその分岐を自由に作り出せるのだ。

また、説得に成功するたびに仲間が増え、信頼関係が築かれていく過程そのものが“自分だけの幕末物語”になる。こうしたプレイヤー主導の物語性が、多くのファンを惹きつけた理由である。30年以上経った今でも、新たな戦略やプレイスタイルを模索するファンが存在するほどの奥深さを持っている。

● 教育的価値の高さ

プレイヤーの多くが指摘するもう一つの魅力が「歴史を学べる」点だ。

登場人物の背景や思想、当時の政治状況などが丁寧に描かれており、遊びながら幕末史の理解が深まる。実際、教師や研究者の中には、「生徒に歴史の複雑さを教える教材として有効」と評価する声もあった。

歴史の中で「どの思想が正しいか」を一方的に提示するのではなく、プレイヤー自身に選ばせる構造が教育的であり、歴史を自分の問題として捉えさせる。こうした構成は他の教育ゲームにも影響を与えたとされる。

● 現代でも通用する思想テーマ

「理想を掲げ、信念を貫くことの難しさ」という本作の根幹テーマは、現代にも通じる普遍的なメッセージを持っている。政治的な駆け引き、人間関係の複雑さ、理想と現実のギャップ――これらは今なお社会に存在する問題であり、プレイヤーは幕末という鏡を通して現代を省みることができる。

多くのユーザーが「当時の志士たちの葛藤が、自分たちの生き方にも重なる」と語っており、『維新の嵐』が単なる娯楽作品を超えて“思想を考えるゲーム”として存在し続けている理由がここにある。

■■■■ 悪かったところ

● 難易度が高く初心者には敷居が高い

『維新の嵐』の最も多く指摘された欠点は、全体の難易度が非常に高いことだった。プレイヤーが掲げる思想によって勝利条件が異なり、さらに説得の成功率が相手の思想・性格・立場・能力など複数の要素に左右されるため、初心者には「なぜ失敗したのか」が分かりにくい場面が多かった。

序盤から資金不足に陥り、賄賂を使えず、説得も失敗し、気づけば時間切れで明治9年を迎えてしまう――そんな挫折体験を味わったプレイヤーは少なくない。

また、思想統一にかかる時間が長く、テンポの良い進行を求めるプレイヤーにはやや冗長に感じられた。シナリオを完全に理解するには何度もやり直しが必要であり、当時のレビューでは「光栄史上、最も玄人向けのタイトル」と評されたほどである。これが結果的に、コア層向けの作品という印象を強めた。

● 操作の煩雑さとUIの不親切さ

当時のPCゲーム特有の問題として、インターフェースが直感的でなかったことも不評の一因となった。コマンド入力が多く、目的の操作を行うまでに複数の階層をたどらなければならない設計は、現代の基準ではかなり不便だ。

特に、説得や内政など多岐にわたるコマンドが同じメニュー階層に並んでおり、初見のプレイヤーはどこにどの操作があるのかを覚えるまで時間がかかった。さらに、画面遷移のたびに読み込みが発生し、動作が重くなることもあった。こうした要素が、プレイヤーの没入感を削ぐ要因となっていたのは否めない。

UIの分かりにくさは、ゲーム全体のテンポにも影響を与え、特にPC-8801やMSX2版では画面の更新速度が遅く、待ち時間の多さを指摘する声も多かった。「考えるゲーム」であるだけに操作性の快適さが求められたが、その部分の改善は次回作以降の課題として残された。

● AI挙動の偏りと不自然な反応

本作では各藩主や要人に思想や性格が設定されているが、AIの行動パターンが極端になる場面があり、プレイヤーが納得できない展開になることがあった。たとえば、長年友好的関係を築いていた藩主が突然裏切ったり、明らかに不利な戦争を仕掛けてくるなど、論理的に説明しづらい行動を取ることがあった。

特に説得フェイズでは、プレイヤーが最適な手段を選んでも成功しないことがあり、確率の偏りが強すぎると感じたユーザーも多かった。「理論的に動く人間を相手にしているはずなのに、運ゲーのように感じる」といった不満も当時のレビューに見られる。AIの反応がもう少し柔軟であれば、より深い戦略性が生まれただろう。

● ゲームバランスの不均衡

思想によって攻略の難易度が大きく異なる点も批判の対象となった。

「公議思想」は戦闘を避けて説得のみで統一できるが、成功率が低く時間がかかる。一方、「尊王」「佐幕」では戦闘で強引に進められるが、経済や人材の管理がシビアで、一歩間違えると内政が崩壊する。このバランスが絶妙とは言い難く、特定の思想でのプレイが圧倒的に有利・不利になりやすかった。

また、プレイヤーの成長要素が乏しく、序盤に弱いキャラクターを選ぶと終盤まで能力差を覆しづらい点も問題だった。能力値が固定されているため、努力による成長よりも最初の選択がすべてを決めてしまう傾向があり、リプレイ性を下げる一因となった。

● 戦闘システムの単調さ

説得システムは非常に練られていた一方で、戦闘部分の作り込みがやや弱かったという声も多い。戦闘は2Dの剣撃アクションで表現されるが、操作の単調さと動きの硬さが目立ち、長期的にプレイすると飽きが来やすかった。

「面」「胴」「突き」の3種類の攻撃しかなく、敵のAIも限定的なため、戦略というよりも反射神経と運に頼る部分が多い。

また、戦闘バランスの調整が不十分で、武力値の高いキャラクターが圧倒的に有利だった。どれだけ思想を磨いても、最終的には「剣の強さが正義」という展開になりがちで、思想統一というテーマとの整合性を欠いていたとも言える。後年のリメイクでは多少改善されたものの、初期版では「戦闘が最大の弱点」と評された。

● グラフィックの表現力の限界

1988年当時のPC性能を考えれば十分に健闘していたが、視覚的な魅力という点では他の同時期タイトルに劣る部分もあった。

特にPC-88やMSX2版ではカラーパレットが限られており、人物の顔グラフィックや背景が単調に感じられた。日本全国を旅する壮大なスケールを表現するには、当時の技術ではやや荷が重かったと言える。

さらに、各地域のイベントグラフィックは魅力的であるものの、頻繁に再利用されるため新鮮味が薄れるという指摘もあった。都市や藩の差別化がもう少し強ければ、旅の感覚がより豊かになっただろう。

● 情報量の多さと説明不足

もう一つの不満点は、膨大な情報量に対してチュートリアルや説明がほとんどない点だった。

国体思想や国外思想の意味、説得の仕組み、内政の効果などが説明書を読まなければ理解できず、プレイヤーが試行錯誤しながら覚えるしかなかった。当時の光栄作品はマニュアルが分厚いことで知られていたが、本作では特に「説明を読まなければ何をしていいか分からない」という声が多かった。

現代の視点で見れば、ゲーム内ヘルプやチュートリアルイベントがあれば格段に遊びやすくなっただろう。知的な題材ゆえに説明を省略したとも言えるが、結果的にプレイヤー層を限定してしまったのは惜しい部分である。

● 処理速度とテンポの問題

本作は処理の重さも課題だった。行動ごとに計算処理が多く、特にAI思考や戦闘判定に時間がかかる場面があった。PC-9801版でも待ち時間が発生し、8ビット機ではさらに顕著だった。

説得のたびに数秒のロードが入り、連続で挑戦するテンポが悪くなる点は、多くのユーザーが指摘している。現代のプレイヤーが遊ぶと、レスポンスの遅さが気になるだろう。

ただし、当時としては複雑なシミュレーションを動作させていたため、この重さも“時代の限界”として受け入れられていた。むしろ「これだけの思想システムを実装して動いていることが奇跡」と評する声もあり、技術的挑戦の痕跡でもあった。

● ゲーム内イベントの単調さ

全国を旅する中で発生するイベントは数多くあるが、その多くが「説得」か「戦闘」に帰結してしまい、長期プレイではパターン化してしまう。もう少し人物同士のドラマや分岐イベントが多ければ、リプレイ時の新鮮味が保たれたはずだ。

特に、公議思想ルートでは戦闘が少ない分イベント性が乏しく、終盤になると作業感が強まるとの指摘もあった。

こうした単調さは後年の『幕末志士伝』で改善されたが、オリジナル版では「物語的深みがやや薄い」「登場人物の個性が行動に反映されにくい」と評されたこともある。

● 歴史的自由度の制約

史実を重視した設計のため、プレイヤーの行動がある程度制限される点も一部のユーザーには不満だった。たとえば、幕臣である勝海舟がいきなり攘夷派に転向することはできず、キャラクターごとの思想的枠組みが固定されていた。

リアリティの裏返しとして「もっと自由に歴史を変えたい」というプレイヤーの想像力を抑制してしまう結果になった面もある。

自由度を求める層にとっては、史実の再現よりも“歴史の改変”の方が魅力的であり、その点では『信長の野望』の方が遊びやすいと感じる人もいた。

● 総評:挑戦的だが未完成な傑作

総じて『維新の嵐』は、思想という抽象的テーマを扱った野心作であり、その意欲ゆえに未完成な部分も目立った。

難易度の高さ、操作性の煩雑さ、戦闘の単調さといった問題は確かに存在したが、それらを上回る独創性と挑戦精神がプレイヤーを惹きつけた。

「理解するまでが難しいが、理解してからが面白い」――この言葉に尽きる作品である。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

● 坂本龍馬 ― 理想と現実をつなぐ架け橋

『維新の嵐』に登場する数多くの志士の中で、最も多くのプレイヤーから支持を集めたのが坂本龍馬である。

ゲーム中では外交力と魅力に優れ、思想の自由度が高く、どの勢力とも渡り合える万能型キャラクターとして描かれている。彼は「尊王」思想を掲げながらも開国を志し、武力に頼らず説得と交渉で道を開く理想主義者としてプレイヤーの共感を呼んだ。

龍馬の魅力は、ゲーム上の能力値だけでなく、その生き方にも表れている。説得フェイズでは「理論」や「本音」が特に強く、相手の心を動かす説得が得意。プレイヤーが彼を操作すると、他の志士たちとは違う柔軟な外交戦略が可能になり、血を流さずに思想を広げるプレイスタイルを実現できる。

また、彼の理想を体現するような「薩長同盟」イベントでは、多くのプレイヤーが感動を覚えたと語る。敵同士だった勢力を言葉で結びつける――それはまさに『維新の嵐』の思想を象徴する行為であり、龍馬という人物の存在感を際立たせている。

● 西郷隆盛 ― 豪胆さと人望を兼ね備えた巨人

武力と情の両面で絶大な人気を誇るのが、西郷隆盛だ。ゲーム中では尊王攘夷思想の象徴的存在として登場し、武力値と指導力が非常に高い。戦闘においては無類の強さを発揮し、部隊を率いて敵藩を制圧するその姿は、まさに「維新の獅子」と呼ぶにふさわしい。

しかし単なる戦闘要員ではなく、人を惹きつける人間的魅力も高く設定されている。説得フェイズでの「威圧」や「本音」が極めて強力で、敵対していた武士さえも西郷の人柄に心服することが多い。プレイヤーからは「彼の一言で空気が変わる」「人を力でなく心で従わせる」といった感想が多く寄せられた。

一方で、頑固なまでに筋を通す性格が仇となり、外交での柔軟性に欠ける場面もある。だが、それすらも「西郷らしい」と愛され、最終的には尊敬と畏怖の対象として記憶に残るキャラクターだった。

● 勝海舟 ― 理論派でありながら人情家

勝海舟は、「佐幕開国」の立場を代表する知将として描かれている。

彼は軍事・外交・理論の三拍子が揃った人物であり、説得フェイズにおける「理論」コマンドの成功率が極めて高い。特に知識人タイプの相手に対しては絶大な効果を発揮し、「理で人を納得させる説得の達人」としてプレイヤーから高く評価された。

また、幕臣でありながら柔軟な思考を持ち、敵対勢力にも敬意を払う姿勢が印象的だった。

ゲーム終盤で尊王派と講和を結ぶイベントでは、「武力ではなく話し合いで日本を救う」という理念が貫かれており、多くのプレイヤーが感動を覚えたという。

知略だけでなく、情の深さを感じさせる言動が光り、彼を「最も現実的な志士」と称えるファンも多い。

● 高杉晋作 ― 革新と反骨の象徴

高杉晋作は、長州藩の反骨精神を象徴するキャラクターとして人気が高い。

行動力と武力が高く、特に戦闘に強いタイプだが、それ以上に「時代に抗う者」としての存在感がプレイヤーの心を掴んだ。思想的には尊王攘夷寄りだが、同時に開国の必要性も感じている複雑な立場であり、プレイヤーの選択によって彼の未来が大きく変わる。

また、戦闘中のセリフや決意の言葉に熱さがあり、「命を懸けてでも理想を貫く」という精神が画面越しに伝わってくる。

彼を味方につけると戦闘能力が大きく上がるだけでなく、部隊の士気も上昇するため、中盤以降の戦力として非常に頼もしい存在となる。プレイヤーからは「彼がいると戦いが楽しくなる」「無茶苦茶だが憎めない」といった声が多く聞かれた。

● 桂小五郎(木戸孝允) ― 理想主義と現実主義の狭間で

桂小五郎(木戸孝允)は、理性的で冷静な政治家として描かれており、ゲーム内では尊王思想を基盤とする公議派の中心人物として登場する。外交や交渉が得意で、「理論」「賄賂」の説得手段が高い成功率を持つ。

彼の魅力は、常に冷静な判断を下す知略と、理想を捨てない誠実さにある。激動の幕末においても感情に流されず、国家の未来を見据える姿勢がプレイヤーに「知のリーダー」としての印象を与えた。

ただし、融通が利かず頑固な面もあり、プレイヤーによっては扱いづらいと感じることもある。だが、その厳格さこそが桂の信念を象徴しており、物語をより現実的な政治ドラマとして引き締める存在となっていた。

● 土方歳三 ― 義を貫く冷徹な剣士

新選組副長・土方歳三は、冷徹かつ誠実な戦士として多くのプレイヤーに愛された。

ゲーム中では佐幕思想に属し、武力と剣道値が最高クラス。戦闘面での頼もしさは随一であり、特に剣撃アクションパートでは圧倒的な強さを誇る。

その一方で、説得には不向きなキャラクターであり、筋を通すことを重んじる彼の生き方がシステム的にも反映されている。

プレイヤーの間では、「武士の生き様を感じる」「最後まで信念を曲げない姿が美しい」といった声が多く、悲劇的な結末を迎える展開でも強い印象を残した。

“討幕派”のプレイヤーであっても、敵として現れる土方を倒すことにためらいを感じたという感想が残っているほど、その存在感は際立っていた。

● 伊藤博文 ― 新時代を担う柔軟な若者像

伊藤博文は、若さと柔軟な発想を武器にする開国派のキャラクターとして描かれている。

知識・外交力・魅力のバランスが取れており、序盤から中盤にかけて説得要員として大活躍する。特に「理論」と「本音」が高い数値を持ち、硬直した政治構造に風穴を開ける存在として人気を集めた。

プレイヤーの選択次第では、彼を未来のリーダーとして育て上げることも可能であり、「日本の夜明けを感じさせるキャラ」として印象深い。後の歴史を知るプレイヤーにとっても、彼の若き日の姿を体験できるのは興味深い体験だった。

● 久坂玄瑞と吉田松陰 ― 思想の継承を描く師弟関係

久坂玄瑞と吉田松陰の師弟関係は、多くのプレイヤーに感動を与えた要素のひとつである。

松陰は理想に燃える教育者として登場し、ゲーム序盤でプレイヤーに思想の方向性を示す重要な存在だ。久坂はその意思を受け継ぎ、尊王攘夷派の中核として活動する。

プレイヤーがこの二人と関わることで、「思想が人から人へ受け継がれていく」というテーマが強く印象づけられる。

説得や戦闘の結果によっては、久坂が命を落とす展開もあり、史実を知るプレイヤーにとって胸が締めつけられる瞬間となった。彼らは勝利条件に直接関わらないが、「理想を継ぐ」象徴的存在としてファンから愛されている。

● プレイヤーが選ぶ「自分の志士」

『維新の嵐』の優れた点は、どのキャラクターにもそれぞれの信念があり、どの人物でプレイしても納得できる物語が形成される点にある。

龍馬の理想、西郷の豪胆さ、勝の知略、高杉の情熱、桂の理性、土方の義、伊藤の未来志向――それぞれが異なる“日本の未来像”を体現しており、プレイヤーは自分が共感できる志士を通じて幕末を生きることができる。

プレイヤーごとに「好きなキャラクター」が異なり、SNSやファンサイトでは「誰の維新が最も美しいか」という議論が今なお続いている。このキャラクターの多様性こそが、『維新の嵐』が長年にわたって愛され続けている理由のひとつである。

[game-7]

■ 対応パソコンによる違いなど

● PC-9801版 ― 光栄作品の“基準機”としての完成度

『維新の嵐』の中でも最も完成度が高いと評されたのが、PC-9801版である。

1980年代後半のPCゲーム市場において、PC-9801シリーズは事実上の標準機であり、光栄も主力開発環境としてこの機種を想定していた。そのため、グラフィック・サウンド・操作感のすべてが最もバランスよく仕上がっている。

グラフィックは640×400ドットの高解像度モードを活用し、志士たちの表情や地図の細部まで描き込まれていた。当時の他機種と比較すると、発色数自体は少ないものの、陰影や筆のような輪郭処理が美しく、歴史シミュレーションらしい落ち着いた色合いで表現されている。

音楽はFM音源ボード(YM2203)に対応しており、重厚な和楽器調BGMが印象的。説得時や戦闘時のBGMは特に人気が高く、プレイヤーを一気に幕末の緊張感へと引き込んだ。

また、動作の安定性にも優れており、当時の光栄ファンの多くが「PC-98版こそ真の『維新の嵐』」と評していた。読み込み速度、レスポンス、文字表示の滑らかさなど、総合的に最も完成度の高いバージョンであったことは間違いない。

● PC-8801版 ― 8ビット機の限界を超えた意欲作

PC-8801版は、8ビットながらもPC-98版に肉薄する表現を実現していた。

メモリや処理能力の制限が厳しい中で、光栄は圧縮技術を駆使し、可能な限りのグラフィックと音楽を再現。色数は少ないが、ドットの配置やコントラストの工夫により、キャラクターの表情や地図の立体感を保っていた。

FM音源非搭載機ではBEEP音での簡易再生となるが、FMボードを導入するとBGMの迫力が格段に増す。

一方で、動作速度はやや遅く、特にAI処理や説得フェイズで待ち時間が発生する点が指摘されていた。

それでも「8ビットでこれだけの思想シミュレーションを動かしたこと自体が奇跡」と言われ、当時のPCユーザーの技術的ロマンをくすぐった。

● MSX2版 ― 家庭向けシステムへの挑戦

MSX2版は、家庭用ユーザーを意識して調整された移植版である。

グラフィックは色鮮やかで、特にキャラクターの立ち絵が柔らかく描かれており、他機種よりも親しみやすい印象を受ける。音楽もFM音源対応により重厚で、BGMの完成度は高い。

しかし、メモリ制限の影響でイベント数や演出が一部削減されており、全体のテンポもやや重め。ロード時間が長いことから、「遊びやすさよりも雰囲気重視」といった印象を与えた。

それでも、MSX2ユーザーにとっては貴重な光栄タイトルであり、「この機種でも維新を体験できる」という満足感があった。

● X1版 ― シャープユーザーを唸らせた緻密な描画

X1版はシャープの高解像度CRTを活かした美しい画面描写が特徴で、地図や人物グラフィックの解像感が非常に高かった。

色表現こそ控えめだが、明暗のバランスが絶妙で、他機種に比べても見やすく、歴史的雰囲気がよく再現されていた。音楽もFM音源搭載機では安定して再生され、説得時の緊迫感が際立った。

処理速度も比較的良好で、X1ユーザーの間では「光栄作品の中で最も動作が快適な部類」と評されていた。ただし、メモリ制限のため一部の演出が簡略化されており、PC-98版に比べるとデータ量は抑えられている。それでも、当時のX1ファンからは“完成度の高い移植”として評価が高い。

● FM77AV版 ― サウンドの豊かさで別格の存在感

FM77AV版の最大の特徴は、音楽表現の豊かさである。

当時としては高性能なFM音源チップを搭載しており、BGMは和楽器と電子音を融合させた深みのある音質で再生された。特に戦闘や説得シーンの緊張感を支える音響効果は、PC-98版をも上回ると評価されたほどだ。

グラフィックも発色数が多く、人物の立ち絵や背景の色彩が鮮やかで、他機種にはない華やかさを持っていた。一方で、処理速度はやや遅く、ロード時の待ち時間がネックとなった。しかし、音と映像の総合的なバランスでは、非常に芸術性の高いバージョンとして知られている。

● FM TOWNS版 ― CD-ROM時代の幕開けを飾る豪華版

FM TOWNS版は、CD-ROMを媒体に採用したことでグラフィックと音楽の品質が飛躍的に向上した。

キャラクターの表情や背景の彩色が滑らかになり、まるでアニメーションのような演出を楽しめた。また、音楽はCD音源化され、オーケストラ風のBGMが採用されている。説得シーンでは緊張感のある旋律が流れ、プレイヤーを完全に物語世界へ没入させた。

このバージョンでは、イベント演出の追加やインターフェースの改善も行われ、よりドラマチックな体験が可能となった。PCユーザーの間では「まさに決定版」と評され、後にリリースされたWindows版の礎となった。

● X68000版 ― 技術美を極めた究極の2D表現

X68000版は、グラフィックと処理速度の両面で当時の頂点に立つ完成度を誇る。

ハードの描画性能を最大限に活かし、地図スクロールや説得シーンのアニメーションが非常に滑らか。登場人物のグラフィックも緻密で、他機種では見られない陰影や表情の変化が再現されている。

また、サウンドは高音質のステレオ出力に対応し、特にBGMの低音の厚みがファンから絶賛された。「ゲームというより映像作品に近い」と評するプレイヤーも多く、技術面では間違いなく最上位版といえる。

● Windows版(幕末志士伝) ― 復刻と再解釈の融合

1998年にWindows版として登場した『維新の嵐 幕末志士伝』は、単なる移植ではなく大幅なリメイク版である。

グラフィックはフルカラー化され、人物イラストも新規に描き下ろされた。インターフェースはマウス操作対応となり、説得や内政の操作が格段に快適になった。音楽はMIDI音源を採用し、PC環境によっては壮大なオーケストラ風のBGMが楽しめる。

また、イベント数の追加、キャラクターのセリフボイス化(対応環境限定)、マルチエンディング化など、プレイヤーの選択によって物語がさらに多彩に分岐する仕様となった。教育的要素を残しつつ、ゲームとしての完成度も飛躍的に向上したことで、当時のファンから「本当の意味での完成版」と高く評価された。

● 機種別のまとめと現代への継承

総括すると、

PC-9801版 … バランス・安定性・完成度の高さで標準。

PC-8801版 … 技術的挑戦と軽快さを両立した原点。

MSX2版 … 家庭向けに柔らかく調整された入門編。

X1版 … 緻密な画面と快適な動作で根強い人気。

FM77AV版 … 音楽表現の美しさで異彩を放つ。

FM TOWNS版 … CD音源と演出強化による豪華版。

X68000版 … 技術の粋を極めた“究極の2D版”。

Windows版 … 近代的操作と追加要素を備えたリメイク。

どの機種にもそれぞれの個性と魅力があり、『維新の嵐』という思想シミュレーションの懐の深さを証明している。

ハードの進化とともに作品が進化し続けたことは、光栄の開発哲学「一作を育てる」という姿勢を如実に示している。

現代においても、リメイクや復刻を望む声が多いのは、単なる懐古ではなく“思想で動くシミュレーション”というテーマが今なお新鮮だからだ。

● 終わりに ―『維新の嵐』が残した遺産

『維新の嵐』は、単なる歴史シミュレーションではなく、思想と人間の力で歴史を動かすことを描いた希少な作品だった。

どのハードで遊んでもその本質は変わらず、「理想を信じ、現実と向き合う知的な戦い」を体験できる。

本作が築いた“思想システム”の概念は、その後の光栄作品や他社の戦略シミュレーションにも受け継がれている。

プレイヤーが選んだ志士の信念、掲げた理念、成し遂げた未来――それらは、30年以上経った今もなお、数多くのファンの記憶の中で生き続けている。

『維新の嵐』は、まさに「思想で遊ぶ」という新しいゲームの形を示した金字塔なのである。

■ 同時期に発売されたゲームなど

● ★三國志(光栄/1988年/定価9,800円)

『維新の嵐』とほぼ同時期に発売された光栄の代表作が『三國志』である。

中国の三国時代を舞台に、君主として天下統一を目指す戦略シミュレーションであり、政治・外交・軍事の要素が極めて高い完成度で融合されていた。

プレイヤーは劉備や曹操などの歴史的英雄の一人となり、国内の統治と戦略を駆使して勢力を広げていく。AIの思考や内政の深さは当時としては画期的で、PCゲーム界に「知略で戦う」シミュレーションの流れを確立した。

グラフィックは『維新の嵐』よりも地味ながら、人物アイコンの表情が豊かで、戦略マップも整理されており操作性が高い。

当時のゲーム誌では「国取りゲームの最高峰」「光栄のブランドを決定づけた一作」として絶賛されており、『維新の嵐』と並んで“歴史と思想を扱う知的ゲーム”という新たな文化を築いた。

● ★信長の野望・戦国群雄伝(光栄/1988年/定価9,800円)

同じく光栄からリリースされた『信長の野望・戦国群雄伝』は、シリーズ第3作として戦国時代を舞台に戦略・外交・軍備を再構築した意欲作である。

この作品では大名家単位の統治だけでなく、家臣団システムが導入され、部下の能力や忠誠を管理する必要が生まれた。『維新の嵐』の思想システムに通じる“人間関係のマネジメント”の原型がすでに存在しており、開発陣の方向性が重なっている。

戦闘シーンはドット絵ながらも細やかで、特に夜戦や城攻めの表現がリアルであった。戦略好きのユーザーからは「緻密さでは当時最強」と評価され、後の『維新の嵐』や『蒼き狼と白き牝鹿』などへと受け継がれる流れを作った。

● ★蒼き狼と白き牝鹿(光栄/1987年~1988年/定価9,800円)

チンギス・ハーンの生涯を描いたシミュレーションゲーム。1987年にPC-88で登場し、1988年にはPC-98版やX68000版が発売された。

この作品も『維新の嵐』と同様に“思想と血統”をテーマにしており、プレイヤーはモンゴルの小部族から大帝国を築くまでの過程を体験する。

特徴的なのは、婚姻や外交によって血筋を広げ、世代交代で新たなリーダーが誕生するシステム。思想統一を掲げる『維新の嵐』とは異なり、“血の継承”で歴史を動かす壮大な視点が魅力だ。

グラフィックは淡い色調の砂漠風景が印象的で、BGMも民族音楽調。

『維新の嵐』が日本的な精神の統一を描くのに対し、『蒼き狼と白き牝鹿』は人類史的スケールで統一を語る、まさに“光栄の世界史シリーズ”の対極に位置する作品だった。

● ★ウイングマン Special(ENIX/1988年/定価7,800円)

ジャンプ漫画原作のアドベンチャーゲームで、ENIXがパソコン市場に展開していた人気シリーズの1つ。

当時としては珍しく、アニメ的な演出とBGMに力を入れ、ビジュアルノベルの先駆け的存在となった。

『維新の嵐』のように思想や歴史を扱う硬派な作品が多かった中で、本作の明るい青春ストーリーは強い対照を成しており、当時の若年層プレイヤーに広く受け入れられた。

● ★ファランクス(Zainsoft/1988年/定価6,800円)

PC-8801およびX68000向けに発売された横スクロールシューティングゲーム。

ハード性能を活かした滑らかなアニメーションと、当時としては高音質のBGMで話題を呼んだ。

『維新の嵐』が知的・思想的な重厚さで評価されたのに対し、『ファランクス』は純粋な反射神経と爽快感を重視しており、ゲームの多様性を象徴する一本であった。

● ★ドラゴンスレイヤー英雄伝説(日本ファルコム/1989年/定価8,800円)

正式な発売は1989年だが、『維新の嵐』の翌年に登場し、PC市場を席巻した作品。

シナリオ主導型RPGとして、ファンタジーと人間ドラマを融合させた点が画期的であった。光栄が歴史的現実を扱うのに対し、ファルコムは物語的理想を追求しており、当時のPCゲーム界を「シミュレーション派」と「RPG派」に二分する一因となった。

● ★ハイドライド3(T&E SOFT/1988年/定価8,800円)

アクションRPGの代表格。リアルタイムで動く世界と時間経過の概念を取り入れ、昼夜で敵の行動が変化するなど、当時としては革新的な設計だった。

プレイヤーの行動次第でエンディングが変化するマルチシナリオ構成は、『維新の嵐』の思想選択システムにも通じる自由度を感じさせた。

● ★シルフィード(ゲームアーツ/1988年/定価7,800円)

ポリゴン風の擬似3D描写を実現したシューティングの傑作。

X68000やPC-8801mkIISRで動作し、当時としては異例のスピード感と演出力を誇った。

“思想で戦う維新”と“テクノロジーで飛ぶ未来”――ジャンルは異なるが、この年のPCゲーム市場はまさに「技術と理念の交差点」であったことを象徴している。

● ★夢幻戦士ヴァリスII(日本テレネット/1988年/定価7,800円)

美少女アクションゲームとして人気を博した『ヴァリス』シリーズの第2作。

アニメ的演出とシリアスなストーリー展開が特徴で、特にカットシーンの美しさは当時のPCユーザーを驚かせた。

『維新の嵐』が“精神的闘争”を描いたのに対し、『ヴァリスII』は“感情的闘争”を描いており、同時期のゲーム文化の多層性を物語っている。

● ★Ys II(日本ファルコム/1988年/定価8,800円)

PCゲーム史に残る名作『Ys』の続編。高速スクロール、感動的なBGM、ドラマ性を兼ね備え、RPGというジャンルを決定的に発展させた。

『維新の嵐』と同じ年に発売されたことで、プレイヤーは“知で遊ぶか、感情で遊ぶか”という二つの選択肢を得たとも言われている。

どちらの作品も「人間の成長と理想」をテーマにしており、ジャンルは違えど思想的な共通点が見える。

● ★ザナドゥ・シナリオII(日本ファルコム/1988年/定価7,800円)

人気アクションRPG『ザナドゥ』の追加シナリオ。

ダンジョン探索型ゲームの集大成として、戦闘・謎解き・育成が高度に融合していた。

『維新の嵐』が地政学と思想で日本を描いたのに対し、『ザナドゥ』は地下世界を通じて人間の内面を描く構造を持っており、当時のゲーム界における「精神性の追求」の潮流を示している。

● まとめ ― “1988年”という創造の頂点

1988年は、日本のPCゲーム史においてまさに黄金期と呼べる年だった。

『維新の嵐』が示した「思想と対話による統一」は、同時期の他作品が示した「技術」「物語」「表現」と並んで、ゲームが単なる娯楽を超える時代を告げるものだった。

光栄、ファルコム、T&E、ゲームアーツ、テレネット――各社がそれぞれの哲学を作品に込め、プレイヤーはまるで多彩な思想の中で“どんな未来を選ぶか”を試されていたのである。

『維新の嵐』はその中でも、現実と理念を結ぶ橋渡しを担った一本。

同時期の名作群と共に、1988年という年を「思想と技術が交差した特別な時代」として今なお記憶に刻んでいるプレイヤーは多い。

■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【中古】 維新の嵐 幕末志士伝 KOEI The Best(再販)/PS

【中古】 維新の嵐 幕末志士伝 コーエー定番シリーズ(再販)/PS

評価 5

評価 5

![【中古】 維新の嵐 歴史ifノベルズ 嶋岡晨 / 嶋岡 晨 / コーエーテクモゲームス [単行本]【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/comicset/cabinet/07953822/bkqsbdl1jwtqwbl2.jpg?_ex=128x128)