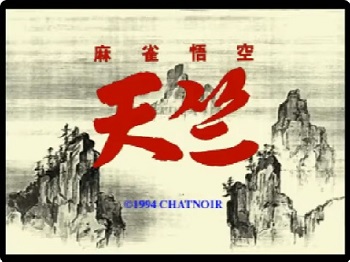

【中古】[SS] 麻雀悟空 天竺(マージャンゴクウテンジク) シャノアール (19941122)

【発売】:エレクトロニック・アーツ・ビクター

【開発】:シャノアール

【発売日】:1994年11月22日

【ジャンル】:麻雀ゲーム

■ 概要

1994年11月22日、家庭用ゲーム機の新時代を告げるセガサターンが日本で発売された。そのローンチタイトルの一角として登場したのが、エレクトロニック・アーツ・ビクターが送り出した『麻雀悟空 天竺』である。本作は、単なる麻雀ゲームの枠に収まらず、中国古典文学の代表格である『西遊記』を題材に据え、壮大なストーリー性を持たせた点で注目を浴びた作品だ。

プレイヤーは三蔵法師一行とともに天竺を目指す旅路へと踏み出すのだが、その行く手を阻むのは妖怪やならず者たち。戦いの手段は剣や魔法ではなく、なんと「麻雀」である。五行山に閉じ込められていた孫悟空が娯楽として麻雀を覚え、腕前を磨き上げたことを発端に、麻雀を巡る対決が物語を進行させていく。従来の格闘やRPGの文法を、麻雀に置き換えた独創的なアプローチが、本作の最大の特徴であった。

ゲームシステムは、一般的な四人打ち麻雀をベースにしているが、ただ勝ち進むだけではない。対局相手によっては「イカサマ」「ケンカ」「おいはぎ」といった荒っぽい展開が挿入され、プレイヤーはルールの外側での駆け引きにも巻き込まれる。これにより、単調になりがちな麻雀ゲームにドラマ性が加わり、プレイヤーは「次はどんな敵が立ちはだかるのか」という期待を持ちながら遊ぶことができた。

また、セガサターンの2D描画能力を活かしたビジュアルも本作の見どころだ。キャラクターデザインは西遊記の登場人物をベースにしつつ、ゲーム的にデフォルメされたユニークなタッチで描かれ、妖怪やライバルキャラは個性的かつ愛嬌のあるビジュアルで表現されている。当時の麻雀ゲームにありがちな無機質な画面構成とは一線を画しており、ビジュアル面でもプレイヤーの興味を引いた。

さらに、音声やBGMも作品世界を盛り上げる重要な要素である。セガサターンのCD-ROM容量を活かし、キャラクターたちのセリフがボイス付きで再生される仕様が取り入れられていた。麻雀の役や和了シーンに合わせた掛け声が臨場感を演出し、単なるカードゲーム的な感覚を超えて「物語の登場人物として戦っている」実感をプレイヤーに与えた。

発売当時、本作は「セガサターンのスタートダッシュを彩る異色作」として雑誌でも紹介され、麻雀ゲームのファンだけでなく、アニメや漫画的なストーリー性を求めるプレイヤーにも支持された。特に『西遊記』を舞台にした世界観は日本人に馴染み深く、麻雀のルールに不慣れなプレイヤーであっても「物語を追う感覚」で自然とゲームに入り込める点が評価された。

総じて『麻雀悟空 天竺』は、セガサターン黎明期における「麻雀」と「ストーリーRPG」の融合を試みた実験的かつ野心的な作品であり、その後の麻雀ゲームの在り方にも一定の影響を与えた存在であったと言える。

■■■■ ゲームの魅力とは?

『麻雀悟空 天竺』の魅力を一言で表すなら、「麻雀と冒険物語の大胆な融合」と言える。従来の麻雀ゲームは「CPUと卓を囲んで勝敗を競うだけ」というシンプルな構造が多かったのに対し、本作は西遊記という壮大な原作をベースにし、キャラクターやストーリーの演出を随所に組み込んでいる。そのため、プレイヤーは単に麻雀を遊ぶのではなく、「物語の中で戦っている」という実感を強く持つことができるのだ。

まず、最大の魅力は「キャラクター性の濃さ」である。孫悟空、三蔵法師、猪八戒、沙悟浄といったお馴染みの仲間だけでなく、道中に現れる妖怪やライバルも個性的な性格付けがされており、それぞれがプレイヤーの前に立ちはだかる。単なる対局相手ではなく、「麻雀を通して物語を進める障害」として描かれるため、勝ったときの達成感が段違いに大きい。

また、麻雀のルールに物語的なアレンジが加えられている点もユニークだ。例えば、妖怪たちが繰り出す「イカサマ技」は、牌をすり替えたり、理不尽な手を完成させたりと、現実の麻雀ではあり得ない展開を作り出す。しかし、この理不尽さこそがプレイヤーを熱中させた。単なる技術や確率論では解決できない状況に立ち向かい、「どうやって逆転してやろうか」と試行錯誤する過程がゲーム体験を一層盛り上げる。

さらに、セガサターンの性能を生かした演出も魅力の一つだ。当時の麻雀ゲームはドット絵や簡素な画面構成が主流だったが、本作はアニメーションを駆使した表情変化やボイス演出をふんだんに取り入れ、キャラクターが生きているかのように感じさせた。相手が大きな手を狙っているときの不敵な笑みや、勝負に敗れたときの悔しがる仕草は、対局にリアリティを与え、プレイヤーの感情移入を強めた。

ストーリー性と麻雀の結合は「ゲームを続けたくなる動機付け」としても機能した。単なるフリー対局なら途中で飽きてしまうことも多いが、「次のステージではどんな妖怪が登場するのか?」「三蔵一行は無事に天竺へたどり着けるのか?」という物語的関心がプレイヤーを前へ前へと引っ張っていく。この物語性は、従来の麻雀ゲームに触れなかった層、特にアニメやRPGを好む若年層にも響き、ユーザーの幅を広げる効果を持っていた。

また、難易度のバランスも絶妙である。序盤は比較的優しい相手が登場し、麻雀に不慣れなプレイヤーでも安心してルールを学べる。一方で中盤以降はイカサマや強力な戦術を駆使する敵が現れ、一筋縄ではいかない戦いを強いられる。これにより「学びながら上達する感覚」と「挑戦するスリル」が両立し、最後まで緊張感を持って遊べる構造になっていた。

加えて、サウンド面の充実もプレイヤーの没入感を高めた。和風や中華風のテイストを取り入れたBGMは、旅路の雰囲気を巧みに演出し、対局中の緊張感を盛り上げる。特にボス戦に当たる妖怪との麻雀は、通常よりも激しい楽曲が流れ、プレイヤーの気持ちを高ぶらせた。

総じて、『麻雀悟空 天竺』の魅力は「麻雀を遊ぶ」という行為をエンターテインメントとして再構築した点にある。キャラクターの個性、物語性、ビジュアル演出、音声、そしてイカサマを含む独自の麻雀ルール。これらが融合することで、従来の麻雀ゲームの枠を超え、「冒険する麻雀ゲーム」という唯一無二の存在に仕上がっていたのである。

■■■■ ゲームの攻略など

『麻雀悟空 天竺』の攻略において重要なのは、単なる麻雀の技術だけではなく、ストーリー仕立てで登場する敵キャラクターごとの「癖」や「特殊ルール」への対応である。本作はシンプルな四人打ち麻雀を基礎に置きながらも、イカサマやイベント要素が織り込まれており、通常の戦術に加えて心理戦や演出を読む力が求められるのだ。

● 序盤の進め方

序盤は比較的易しい相手が多く、麻雀初心者でも遊びやすい難易度となっている。三蔵法師一行がまだ旅を始めたばかりの段階では、敵キャラも素直に打ってくるため、基本の麻雀戦術を学ぶのに最適だ。序盤の攻略ポイントは「役を意識して鳴きすぎないこと」。鳴きに頼ると手が安くなり、勝負所で押し切られてしまうため、序盤はしっかりと手を育てて大きなアガリを狙うのが得策だ。

● 中盤の山場

物語が進むと、妖怪たちが次第にイカサマ技を駆使してくる。例えば、「都合よく必要な牌を引く」「他家の牌をすり替える」といった、現実ではあり得ない理不尽な展開が待っている。こうした場面では、単純な役作りだけでは勝てない。攻略法としては、相手のイカサマパターンを把握することが鍵となる。数局戦えば「このキャラは特定の牌を集めやすい」「リーチをかけるときに妙に強気」といった癖が見えてくるので、その傾向を読んで打ち回しを変える必要がある。

例えば、リーチ後に異様に引きが強い相手には「早めに安手で和了って流す」という戦術が有効だし、鳴きに偏る相手には「振り込まない守備重視」が鉄則となる。こうした読み合いは、麻雀本来の心理戦をよりデフォルメした形で楽しめるポイントとなっている。

● 終盤の強敵たち

物語のクライマックスに近づくにつれ、敵のイカサマはより派手かつ過激になり、プレイヤーは大逆転を許すような局面に追い込まれることもある。攻略のコツは「冷静に局を流すこと」と「勝負をかけるタイミングを見極めること」だ。負けが込んでいるときに焦って大きな手を狙いに行くと、逆にカモにされるリスクが高い。小さな手でも確実にアガリを重ね、点差を縮めることを優先したほうが安定して勝ち進める。

また、終盤のボスキャラは「一発ツモ」や「裏ドラの異常な乗り方」といった半ば理不尽な強さを発揮するが、これはプレイヤーに「どう立ち向かうか」という物語的演出でもある。そのため、攻略法は必ずしも一つではなく、「流れを切る鳴き」「振り込まない守備」「押し引きの見極め」など、自分なりの戦術を組み合わせる必要がある。

● 裏技・隠し要素

『麻雀悟空 天竺』には、当時のゲームらしく隠し要素や裏技も存在した。例えば、特定の条件を満たすことで隠しキャラと対局できたり、キャラクターのセリフが変化するイベントが発生することがある。また、雑誌に掲載された「裏技コマンド」を入力することで、難易度を調整できたり、デモ画面にちょっとしたお遊び演出が追加されたりした。こうした要素はプレイヤー同士の話題を生み出し、攻略記事や友人間での情報交換の盛り上がりにつながった。

● 攻略の心構え

最終的に本作を攻略する上で大切なのは、「理不尽を楽しむ姿勢」だ。通常の麻雀では起こり得ない展開も、本作ではキャラクター性を表す演出の一つであり、それを逆手に取って攻略法を模索することが醍醐味となる。「なぜ負けたのか」「どうすれば勝てるのか」を考える過程自体が、本作の楽しみ方である。

■■■■ 感想や評判

『麻雀悟空 天竺』が発売された1994年当時、セガサターンは次世代機として華々しく登場し、ローンチラインナップの一つとして注目を集めた。麻雀という題材は一見すると硬派でマニアックに見えるが、本作は「西遊記」という誰もが知る物語を下敷きにし、ストーリー性とコミカルな演出を融合させることで幅広い層の関心を引いた。その結果、プレイヤーやメディアからは賛否入り混じった多彩な感想が寄せられることとなった。

● プレイヤーからの好意的な声

まず、プレイヤーからのポジティブな意見として多かったのは「麻雀と物語の融合が新鮮」という評価である。従来の麻雀ゲームはシンプルな対局だけで終わるものが多かったため、「ストーリーを追いながら麻雀を打つ」という形式は目新しく、多くのユーザーに斬新さを感じさせた。また、キャラクターの表情変化やボイスによる掛け声など、当時としては豪華な演出も好評を博した。

「ただの麻雀ソフトだと思って買ったら、RPGのように進行して驚いた」「キャラのセリフや掛け合いが楽しく、負けても笑える」といった声は、遊び心を持った作品として受け入れられた証拠だろう。

● 雑誌やメディアの評価

当時のゲーム雑誌では、本作は「異色のローンチタイトル」として紹介された。特に評価されたのは「キャラクターの個性づけ」と「ボイス演出」である。麻雀という静的なジャンルに動きを与え、プレイヤーが対局相手に感情移入できる点は高く評価された。一方で、イカサマ要素の強さや運要素の偏りについては賛否が分かれ、「理不尽に感じる場面も多い」とする批評も見られた。

ただし、この理不尽さも「西遊記の妖怪との戦いらしい」と肯定的に捉える向きもあり、結果的に「尖った作品」として雑誌内で独自の存在感を放っていた。

● ネガティブな意見

一方で、麻雀の実力を磨きたいと考える硬派なプレイヤーからは、「イカサマが多くて純粋な麻雀を楽しめない」という不満も挙がった。特に後半になると敵キャラが理不尽なまでに強運を発揮し、勝ち筋を潰されることが多いため、「実力ではなくイベント的な勝敗に左右される」と批判する声も一定数存在した。

また、グラフィックや演出がコミカル寄りだったため、落ち着いた雰囲気の麻雀ゲームを求めていた年配層にはあまり刺さらなかったとも言われている。

● コアなファン層の存在

とはいえ、本作は独特のキャラクター性と世界観からコアなファンを獲得した。「理不尽さも含めてネタとして楽しむ」「イカサマも戦略の一部と割り切る」といった遊び方をするユーザーにとっては、他の麻雀ゲームにはない魅力を感じさせる作品だった。実際、のちに中古市場でも一定の需要が続き、単なる麻雀ソフト以上の存在として語られることとなる。

● 総合的な印象

総じて『麻雀悟空 天竺』は、発売当時から「尖った実験作」として話題になった。万人に受け入れられる作品ではなかったものの、麻雀に物語性を持ち込む試みは高く評価され、「ただの麻雀では終わらないエンターテインメント」として記憶されている。プレイヤーの間でも「良くも悪くも印象に残る一本」という感想が多く、ローンチタイトルの中でも異彩を放つ存在であったことは間違いない。

■■■■ 良かったところ

『麻雀悟空 天竺』は、プレイヤーの間で評価が割れる作品でありながらも、多くの人が「ここは素晴らしい」と感じた点がいくつも存在する。以下では、その中でも特に好意的に語られたポイントを整理していこう。

● 西遊記を題材にした世界観のユニークさ

最も高く評価されたのは、やはり「西遊記」という題材を麻雀に落とし込んだ独創性だ。単に麻雀を打つだけではなく、三蔵法師や孫悟空、猪八戒、沙悟浄といった有名なキャラクターが登場し、妖怪たちと麻雀で勝負を繰り広げるという設定は、当時のユーザーに強烈なインパクトを与えた。お馴染みの物語に自分が関わっているような感覚は、従来の麻雀ゲームにはなかった魅力である。

● キャラクター表現の豊かさ

各キャラクターの表情や動作、そしてボイス付きのセリフは「ただのCPU」ではなく「人間味を持ったライバル」として描かれており、プレイヤーは自然と感情移入できた。勝負に勝ったときの誇らしげな顔、負けたときの悔しがる様子、リーチをかけるときの不敵な笑み。こうした細かな演出が対局を盛り上げ、プレイヤーを飽きさせなかった。

● イカサマ要素によるスリルとドラマ性

一見すると不公平にも思えるイカサマだが、これを「キャラクター性の一部」として楽しめたプレイヤーも多い。妖怪たちが理不尽なまでに強運を発揮したり、意図的に牌を操作する演出は、物語の盛り上がりを演出する仕掛けでもあった。普通の麻雀では味わえない「劇的な逆転」や「あり得ない展開」は、ゲームならではの楽しさを提供し、プレイヤーに強烈な印象を残した。

● サターンならではの表現力

セガサターンのCD-ROM容量を活かした音声演出や、アニメ調のグラフィックは当時としては非常に豪華だった。特にボイス付きの演出は「キャラクターが生きている」と感じさせる大きな要素であり、RPG的な体験を麻雀ゲームに持ち込んだ点で画期的だった。これにより、麻雀に馴染みの薄いユーザーでも「キャラゲー感覚」で楽しめる環境が整っていた。

● 難易度の緩急と学習曲線

序盤は初心者にも配慮され、比較的簡単に勝てるバランスが設定されていた。これによって「麻雀に自信がないけど物語を楽しみたい」という層でもスムーズに入り込める。一方で、中盤以降はイカサマや強敵が立ちはだかり、実力だけでなく柔軟な対応力が試されるようになる。この「誰でも遊べるが、やり込むと難しい」という二重構造が、多くのプレイヤーから「飽きない」と評価された。

● コミカルで明るい演出

本作は全体的に明るくコミカルな演出が多く、シリアスになりすぎないのも好印象だった。麻雀というと大人向けで渋いイメージが強いが、本作はキャラクターの掛け合いやユーモラスな展開が多く、若い層でも抵抗なく楽しめた。ときに理不尽な負け方をしても、「まあ妖怪相手だし仕方ないか」と笑って受け止められる空気感は、本作ならではの良さである。

● ゲームとしての中毒性

「もう一局やってみよう」「次の敵はどんなキャラだろう」と思わせる構成が巧みであり、結果的に長時間プレイしてしまう中毒性を持っていた。特にストーリー仕立ての進行は、従来の麻雀ソフトのように「一戦遊んで終わり」ではなく、続けてプレイする動機をプレイヤーに与えた。これこそが、多くの人が「ただの麻雀ではない」と感じた部分だろう。

総じて『麻雀悟空 天竺』の良かったところは、「麻雀」という題材を単なるゲームルールからエンターテインメントへと昇華させた点にある。物語性、キャラクター性、演出、バランス、どれもが融合し、唯一無二の麻雀ゲームとして記憶に残る存在となったのである。

■■■■ 悪かったところ

どんなゲームにも長所と短所があり、『麻雀悟空 天竺』も例外ではなかった。本作は斬新な試みや魅力的な演出が評価される一方で、多くのプレイヤーから「ここは残念だった」と指摘される点も少なからず存在した。以下では、その代表的なものを整理してみよう。

● イカサマの強さによる理不尽さ

最大の不満点として挙げられるのが、敵キャラクターによる「イカサマ」の強さである。序盤はまだ許容できる範囲だが、中盤以降の妖怪たちは明らかに運が偏りすぎており、異常なまでにドラが乗ったり、都合よく必要牌を引き当てたりする。プレイヤーからすると「努力や戦略ではどうにもならない」と感じる場面が多く、純粋な麻雀を楽しみたい層には大きなストレスとなった。

● 難易度バランスの偏り

序盤が易しい分、中盤以降の難易度の跳ね上がり方が急すぎるとの意見も目立った。特に終盤のボスキャラ戦は、まともに麻雀をしても勝てないような展開が続き、勝敗がほとんど「イベント進行のための仕掛け」と化してしまう。挑戦的な試みである一方、腕前を発揮したいプレイヤーにとっては「理不尽ゲー」という印象を残した。

● 演出の繰り返しによる飽き

キャラクターの表情変化やボイス演出は確かに魅力的だったが、長時間プレイすると同じパターンの繰り返しが目立ち始める。対局の度に似たような掛け声を聞かされるため、後半では「もう少しバリエーションが欲しい」と感じたプレイヤーも少なくなかった。特に麻雀は一局が長引くこともあるため、演出の冗長さがテンポを削いでしまう点は否めない。

● グラフィック面での物足りなさ

当時のセガサターンは2D表現に強みを持っていたものの、『麻雀悟空 天竺』のグラフィックは「派手さに欠ける」と指摘された。キャラクターイラストは味わい深いが、背景や牌のデザインは比較的シンプルであり、次世代機ローンチタイトルとしての期待値と比べると物足りないという意見もあった。特に同時期の他ジャンルのタイトルが豪華な演出を売りにしていただけに、比較されやすい立場にあった。

● 麻雀としての実践性の薄さ

本作は物語や演出に比重が置かれていたため、麻雀の実力を磨きたいプレイヤーにとっては「練習には向かない」とされた。イカサマやイベントで勝敗が左右される仕様は、純粋な技術を鍛える場としては不向きであり、「麻雀学習ソフト」としての評価は低かった。特に真剣勝負を望むプレイヤーにとっては、この点が強く不満として挙げられた。

● ターゲット層の曖昧さ

コミカルな演出や西遊記の題材は若年層に受けやすい一方で、麻雀という題材自体は中高年層向けである。この「対象層のズレ」が原因で、誰に向けたゲームなのかがやや曖昧になっていたとも言える。若いプレイヤーは麻雀ルールの難しさで挫折しやすく、大人のプレイヤーは演出の軽さに物足りなさを感じる。このギャップが一部で評価を下げる要因となった。

● 長期的なやり込み要素の不足

ストーリーをクリアした後のやり込み要素が乏しかった点も、当時から指摘されている。キャラクターごとの特殊ルールや裏技は存在するものの、フリー対局モードの深みはそこまでなく、繰り返し遊ぶ動機づけが弱かった。「一度クリアしたら満足してしまう」という声もあり、長期的なプレイを見据えたリプレイ性の低さは残念なポイントだった。

総合すると、『麻雀悟空 天竺』の悪かったところは「遊びやすさ」と「公平さ」のバランスが不十分だったことにある。イカサマや演出に力を入れた分、麻雀の本質的な部分での満足度を削いでしまった側面が否めない。しかし同時に、こうした欠点があるからこそ「クセの強い異色作」として記憶に残ったとも言えるだろう。

[game-6]■ 好きなキャラクター

『麻雀悟空 天竺』は、麻雀ゲームでありながらキャラクター性が強く打ち出されているのが大きな特徴だ。西遊記をベースにしているため登場人物には馴染みやすさがあり、加えて個性豊かな妖怪たちが敵役として配置されている。このため、プレイヤーによって「お気に入りのキャラクター」が大きく異なるのも面白いところだ。以下では、特に人気を集めたキャラクターや、愛される理由を掘り下げて紹介しよう。

● 孫悟空 ― 破天荒で愛される主人公

本作の顔とも言えるのが孫悟空だ。五行山に閉じ込められた後、麻雀を覚えて驚異的な強さを身につけたという設定はコミカルかつユニークで、プレイヤーの印象に強く残る。悟空はイタズラ好きで負けず嫌いな性格がセリフや表情に反映されており、対局中も「まだまだこれからだ!」といった掛け声で盛り上げてくれる。プレイヤーからは「勝っても負けても憎めない」「理不尽なイカサマも悟空なら許せる」といった声が多かった。

● 三蔵法師 ― 物語の軸を担う存在

冷静沈着で、旅の目的「天竺への取経」を支える存在。麻雀の腕前自体は悟空や八戒に比べると控えめだが、ストーリーを引き締める役割を果たしている。キャラクター人気の面では派手さはないが、真面目で誠実な姿勢は一部のプレイヤーから「安心感がある」と好評だった。「麻雀界に善を広める」という使命を掲げる姿は、ゲーム全体に一貫性を持たせていた。

● 猪八戒 ― コミカルで愛嬌たっぷり

食いしん坊でどこか抜けたキャラクターとして描かれる八戒は、多くのプレイヤーに愛される存在だった。セリフもどこか飄々としており、負けたときには「お腹が減って力が出ない」などのユーモラスな言い訳をする。強敵との麻雀が続く中で、八戒の存在はちょっとした癒やしとなり、「シリアスな場面を和ませてくれる」という理由で人気が高かった。

● 沙悟浄 ― 寡黙で頼れる仲間

派手さはないが、堅実なキャラクターとして描かれる沙悟浄も根強いファンを持つ。クールな性格と真面目な打ち筋が特徴で、「地味だけど安定感がある」「チームの縁の下の力持ち」と評されることが多かった。中には「渋い魅力があって一番好き」という声もあり、特に年齢層の高いプレイヤーに人気があった。

● 妖怪キャラクターたち

敵キャラである妖怪たちも、本作を語る上で欠かせない存在だ。単なる対局相手に留まらず、イカサマや特殊能力を駆使してプレイヤーを翻弄する彼らは、物語を盛り上げる大切な役割を担っていた。例えば、特定の牌を異常な確率で集める妖怪や、リーチ時に豪快な掛け声を放つ妖怪など、それぞれが強烈な個性を放っていた。プレイヤーの中には「ムカつくけど印象に残る」「憎めない悪役」として妖怪キャラを推す声も多かった。

● 印象に残るセリフや演出

キャラクター人気を支えたのは、セリフや演出の存在も大きい。悟空の勢いある掛け声、八戒のユーモラスなぼやき、妖怪の不気味な挑発など、それぞれがプレイヤーの記憶に残った。「勝ったときの達成感がキャラの反応で倍増する」という意見もあり、キャラクターの個性がゲーム体験そのものを豊かにしていた。

● プレイヤーごとの推しキャラ論争

興味深いのは、プレイヤーごとに「好きなキャラ」が大きく分かれたことだ。悟空の破天荒さを支持する人もいれば、八戒の愛嬌に癒やされる人もおり、沙悟浄の渋さに惹かれる人もいる。また、一部では「憎たらしい妖怪こそ最高に盛り上げ役」という逆張り的な人気もあり、当時の雑誌投稿欄やファン同士の会話でも「誰推しか」で盛り上がった。

総じて『麻雀悟空 天竺』は、麻雀ゲームでありながら「キャラクターが立っている」ことが魅力となり、プレイヤーにとって忘れがたい存在感を放った。単にルールを楽しむだけでなく、キャラクターを通じて物語を味わうゲームだったからこそ、「好きなキャラを語れる麻雀ゲーム」として記憶に残っているのだ。

[game-7]■ 中古市場での現状

『麻雀悟空 天竺』は、1994年11月22日に発売されたセガサターン初期のタイトルであり、現在では完全にレトロゲームの領域に入っている。そのため中古市場での流通量や価格は一定の傾向があり、コレクターや麻雀ゲーム好きの間で細々と取引が続いている。ここでは、ヤフオク・メルカリ・Amazonマーケットプレイス・楽天市場・駿河屋といった代表的な中古流通の場を例に、本作の現状を整理していこう。

★ ヤフオク!での取引価格

ヤフオク!では『麻雀悟空 天竺』の出品はそこまで多くはないが、定期的に見かけることができる。価格帯としては1,500円~3,000円程度が一般的で、状態や付属品の有無によって大きく差がつく。

説明書やケースに傷みがある場合 … 1,500円前後で出品されることが多い。入札数は少なめで、即決価格で処理される例が目立つ。

状態良好・付属品完備 … 2,500~3,000円前後で安定して落札される傾向がある。特に「動作確認済み」と明記されたものは人気が高い。

未開封品や美品 … 出品自体が稀だが、3,500円以上の高値で落札されることもある。サターンのコレクションを狙う層がターゲットとなり、終了間際に入札が集中するケースも確認できる。

★ メルカリでの販売状況

メルカリではヤフオク以上に出品数が安定しており、1,800円~2,800円あたりが取引の中心価格帯となっている。

人気の条件は「箱・説明書あり」「全体的に綺麗」「送料無料・即購入可」といったもの。こうした条件が揃うと2,200円前後で短期間に売れる傾向がある。

一方で、ケース割れやディスクの擦り傷が目立つ品は、値下げ交渉を経て1,500円以下で売れることもある。

稀に「未使用」「新品同様」といった出品が確認されるが、その場合は3,000円を超える即売価格が設定されることが多い。

★ Amazonマーケットプレイス

Amazonでは中古価格がやや高めに推移しており、2,500円~3,600円ほどが相場となっている。

Amazon倉庫発送のプライム対応商品は、安心感から3,000円台でも売れやすい。

逆に個人出品の場合は状態記載にばらつきがあるため、写真や説明が不十分だと価格が低く設定されがち。

美品や「動作保証あり」と明記された商品は、3,500円以上でも購入されるケースがある。

★ 楽天市場での取り扱い

楽天市場ではゲーム専門ショップが出品しているケースが多く、価格帯は2,800円~3,500円ほどで比較的安定している。

専門店ゆえに「クリーニング済み」「簡易動作確認済み」といった記載が充実しており、購入者は安心して取引できる。

ただし楽天では「状態良好な商品が中心」で、安価なものはあまり見かけない傾向がある。

★ 駿河屋での販売状況

中古ゲーム大手の駿河屋でも定期的に取り扱いがあり、価格はおおむね2,000円~2,800円程度で推移している。

在庫は不定期に変動し、人気ジャンルではないため「在庫切れ」表示もよく見られる。

在庫がある場合は、他サイトよりも安価に購入できるケースもあるため、コレクターにとっては狙い目のショップといえる。

● 中古市場全体の傾向

総合的に見ると、『麻雀悟空 天竺』は「希少すぎて入手困難」なタイトルではないが、セガサターンコレクションや麻雀ゲーム好きの間で一定の需要があるため、安定して2,000円~3,000円前後で流通している。特に「付属品完備の美品」や「未使用品」はコレクター需要により高騰しやすく、3,500円~4,000円以上になることもある。

また、発売当時は麻雀ファン以外からの注目度が低かったため、出荷本数が極端に多いわけではなく、その意味では今後さらに価格が上がる可能性も秘めている。サターンのローンチタイトルという歴史的な価値を考えると、コレクション的な需要は今後も残り続けるだろう。

● まとめ

『麻雀悟空 天竺』は現在、中古市場では比較的手に入れやすい価格帯にあるが、「美品」「未開封品」といった希少条件が揃うとコレクターの目に留まり、高値で取引される。サターン黎明期を彩った一本として、単なる麻雀ゲーム以上の歴史的意義を持つため、今後もレトロゲーム市場で細く長く評価され続ける存在となるだろう。

[game-8]![【中古】[SS] 麻雀悟空 天竺(マージャンゴクウテンジク) シャノアール (19941122)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1029/0/cg10290002.jpg?_ex=128x128)