【中古】 Eve TFA / 松山 みずき, シーズウェア・オフィシャル / メディアワークス [文庫]【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】

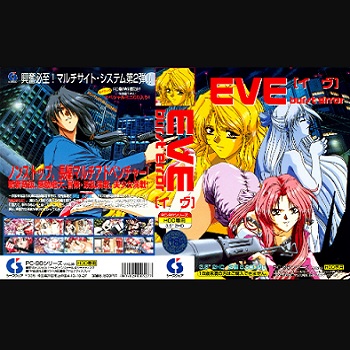

【発売】:シーズウェア

【対応パソコン】:PC-9801、Windows

【発売日】:1995年11月22日

【ジャンル】:アドベンチャーゲーム

■ 概要

● シーズウェアが生んだ革新的サスペンスAVGの幕開け

1995年、PC-9801を中心とする日本のパソコンゲーム市場は、いわゆる「コマンド選択式アドベンチャー」の黄金期を終えようとしていた。そんな時代に登場したのが、シーズウェアが送り出したサスペンスアドベンチャー『EVE burst error』である。本作は、当時のアダルトゲームとしては異例のほどまでに練り込まれたシナリオ構成と、二人の主人公による視点切り替えシステムを特徴としていた。プレイヤーは一方で探偵・天城小次郎のハードボイルドな視点を、もう一方で国家機関の捜査官・法条まりなの冷静な任務遂行を追うことになり、両者の物語が少しずつ交錯していく。その構造が後年「マルチサイトシステム」と呼ばれ、多くのアドベンチャーゲームの礎を築いたことはよく知られている。

● 剣乃ゆきひろが描いた“運命が重なる物語”

本作のシナリオを担当したのは、伝説的シナリオライター・剣乃ゆきひろ(本名:菅野ひろゆき)である。彼は『DESIRE 背徳の螺旋』などで知られるように、人間の心理の交錯や「選択の重み」をテーマにした緻密な物語づくりで高く評価されていた。『EVE burst error』においてもその手腕は存分に発揮されており、単なるミステリーの枠を越えて、人間の心の奥底に潜む業や欲望、そして孤独を描き出す。 剣乃作品の中にはSF的な要素や時空を超えた設定を盛り込むものが多いが、本作ではそうしたギミックを排除し、現実的な都市を舞台とした骨太なサスペンスとして仕上げられている。そのリアルさが、プレイヤーに「自分が今まさに事件の渦中にいる」という没入感を与える要因となった。

● 二人の主人公が織りなす二重構造のストーリー

物語は、二人の主人公の視点で進行する。ひとりは、かつて名門探偵事務所に勤めながらも、とある事件をきっかけに退職し、自ら「あまぎ探偵事務所」を立ち上げた私立探偵・天城小次郎。もう一方は、内閣情報調査室に所属するスーパーエージェント、法条まりなである。 小次郎は港町の片隅で細々と探偵業を営みながら、偶然舞い込んだ「紛失絵画捜索」という地味な依頼を引き受ける。一方、まりなは海外から帰任し、テロの火種を孕む中東の小国エルディア共和国の要人護衛という任務に就く。最初は全く関係のないように見える二つの事件が、やがて“見えない糸”でつながっていることが明らかになっていく。 プレイヤーは「どちらの物語をどの順番で進めるか」を自由に選べるが、一方の進行度によって他方の展開がロックされる仕組みが巧みに導入されており、その連動感が最大の醍醐味といえる。

● コマンド選択式ADVの完成形

『EVE burst error』は、伝統的なコマンド選択型のアドベンチャー形式を採用している。「話す」「調べる」「移動する」などのコマンドを使い分けてフラグを立て、シナリオを進行させるという基本構造だ。しかしその単純な骨格の上に、膨大なセリフ、場面描写、ユーモラスな選択肢が組み込まれており、当時としては圧倒的なテキストボリュームを誇った。 また、必要のない選択肢や“遊びコマンド”も豊富に存在する。たとえば相手の髭を引っ張る、わざと空気椅子をさせるなど、無意味でありながらキャラクターの性格を浮き彫りにするような演出が随所に散りばめられている。これにより、物語を進めるだけでなく、登場人物との掛け合いを“体感する”楽しみが生まれていた。

● 世界観と舞台設定のリアリティ

本作の舞台は、架空の日本の港町と中東の国エルディア共和国。特にエルディアの描写には、当時としては珍しいほど細やかな文化的背景が盛り込まれている。宗教、政治情勢、民族性、女性の社会的地位など、プレイヤーはまりなの視点を通して異文化社会の緊張感に触れることができる。 これらの舞台設定は、単なる背景に留まらず、物語の核心に直結していく。エルディアの動乱が日本での絵画盗難事件とどう絡むのか——その関連性が少しずつ明らかになる展開は、まさにサスペンスの真髄といえるだろう。

● 登場人物たちの魅力と人間関係

『EVE burst error』に登場するキャラクターは、いずれも一筋縄ではいかない個性を持っている。天城小次郎は皮肉屋で軽口を叩きながらも正義感の強い男であり、まりなは冷静沈着ながらも情熱を内に秘めたプロフェッショナル。そのほかにも、カメラマンの相羽や、エルディア大使の娘・プリシラ、謎めいた女性シリアなど、多彩な人物が絡み合い、物語に深みを与える。 特に小次郎とまりなの関係性は興味深い。プレイヤーはそれぞれの視点を通じて、お互いがどのように相手を見ているかを知ることができ、同じ出来事でも角度が変わることで印象が大きく異なる。その“視点のズレ”こそが、この作品が長年評価される理由のひとつである。

● 音楽・演出が作り出す緊張感

BGMを担当した梅本竜の音楽は、ゲーム全体の雰囲気を決定づける重要な要素となっている。特に「デイリー・オープニング」と呼ばれる日付変更時のテーマは、プレイヤーの記憶に強く残る名曲として知られる。サウンドはジャズ調からアラビアン風まで多彩で、物語の場面転換に合わせて巧みに使い分けられている。 また、シナリオ演出面では、立ち絵と背景、テキストウィンドウのバランスが洗練されており、プレイヤーを飽きさせない構成になっている。当時のPC-9801の性能を考慮すれば、驚くほど高い演出力といえるだろう。

● アダルトゲームの枠を超えた作品性

『EVE burst error』はアダルトゲームとしてリリースされたが、その性的描写はあくまでストーリーの一部であり、過剰な要素ではない。むしろ“人間の欲望”や“関係の歪み”を象徴的に描くための装置として扱われており、安易な官能描写とは一線を画している。 この点は後に家庭用移植版が登場した際にも評価され、セガサターン版では一部の表現が修正されつつも、物語の骨格とテーマはそのまま保たれた。結果的に、本作は「アダルトゲームから一般向けへの移行期」を象徴する存在となったのである。

● シリーズの原点としての位置づけ

『EVE burst error』は後に続く『EVE: The Lost One』『EVE: New Generation』など、多くの続編や派生作品の礎を築いた。その中で最も評価されているのが本作の「完成された構造美」であり、二人の主人公の交錯構成は後の作品にも繰り返し継承された。 本作を原点とするEVEシリーズは、単なるアダルトゲームの枠を越え、サスペンスADVというジャンルそのものに新しい価値を与えたといえる。特に“プレイヤー自身が物語をつなぐ”という体験は、後の『街』『428 ~封鎖された渋谷で~』などにも通じる先駆的要素であった。

● 総括

『EVE burst error』は、剣乃ゆきひろの脚本、梅本竜の音楽、そしてシーズウェアの技術力が三位一体となって生み出された傑作である。アダルトゲームという枠を超えて、物語性・演出・音楽のすべてが高い次元で融合しており、90年代の日本のパソコンゲーム文化を象徴する存在といっても過言ではない。 探偵とエージェント、男と女、現実と虚構——二つの世界が絡み合いながら導かれるラストは、今なお語り継がれる名シーンとして多くのファンの記憶に残っている。

■■■■ ゲームの魅力とは?

● 二重構造が生む“プレイヤー自身が紐解く物語”

『EVE burst error』の最大の魅力は、二人の主人公の物語を自由に行き来できるマルチサイトシステムにある。天城小次郎と法条まりな——それぞれがまったく異なる立場から事件に関わり、プレイヤーは両方の視点を自分の意思で操作することで、断片的に与えられた情報を繋ぎ合わせていく。 小次郎の探偵的なアプローチでは、街角の聞き込みや依頼人との交渉など、人間臭い駆け引きが展開される。一方のまりな編では、国家レベルの陰謀や外交問題といったスケールの大きい展開が描かれ、同じ都市の中でまったく異なる世界が息づいていることが実感できる。この2つの物語を交互に体験することで、プレイヤー自身がパズルを組み上げるように真相へと迫っていく感覚が生まれるのだ。 この「自分が物語を発見していく」感覚こそが、後年まで語り継がれる本作の革新性であり、単なる読み物的なアドベンチャーを超えた“体験する物語”を成立させている。

● 会話と選択肢が生み出す臨場感

本作の会話システムは、単なるテキスト進行ではなく、キャラクターたちの反応を“観察する”楽しさを備えている。 例えば、小次郎が軽口を叩くと、相手が呆れたり怒ったりといった反応を見せる。まりなが職務に徹する冷徹な態度を取れば、周囲の登場人物の警戒や信頼の度合いが変化する。プレイヤーの選択がその場限りの小さな変化をもたらすため、すべての会話が「生きたやり取り」として感じられる。 中には物語に直接関係しない“無意味な選択肢”も多いが、それこそがキャラクターたちの人間味を強調する演出となっている。無駄な選択肢があることで、登場人物のリアクションを楽しみながら、世界そのものを肌で感じることができるのである。

● キャラクターの深みと魅力的な造形

登場人物たちは一人ひとりが強烈な個性を持ちながら、決して記号的ではない。小次郎の飄々とした軽さの裏には過去への後悔があり、まりなの冷静さの中には孤独と信念が同居する。彼らの行動原理には常に“人間的な理由”があり、単純な善悪の構図では語れない深さがある。 サブキャラクターにもそれぞれの背景が用意されており、事件の当事者たちが“物語の駒”としてではなく、“生きた人間”として描かれている。特にシリアやプリシラのような女性キャラクターたちは、社会や立場に縛られながらも自らの意思で行動する存在として強い印象を残す。 このような人物描写の厚みが、プレイヤーに「ただのゲーム」以上の感情移入を促している。

● 梅本竜による印象的なサウンド演出

音楽もまた、『EVE burst error』の魅力を語る上で欠かせない要素だ。梅本竜が手掛けたBGMは、シーンの緊張感を的確に支える。軽妙な探偵パートのテーマ、官公庁の冷たい空気を感じさせるまりな編のテーマ、そして物語終盤に流れる哀愁漂う旋律——そのすべてがシナリオと完全にシンクロしている。 特に「デイリー・オープニング」は、日付変更時に流れる象徴的な曲として多くのプレイヤーの記憶に刻まれており、ゲーム全体の“リズム”を司る存在となっている。音楽がストーリーの時間経過を実感させるという演出は、当時のADVとしては非常に洗練されていた。

● “現実感”と“寓話性”の絶妙なバランス

『EVE burst error』は、リアリズムと寓話性の両立が見事だ。都市の裏社会、政治スキャンダル、テロの影——これらは現実的でありながら、同時にどこか映画的なドラマ性を帯びている。 剣乃ゆきひろが描く物語は、常に「現実と虚構の境界線」を意識している。小次郎やまりなが抱える葛藤は現代社会の縮図でもあり、彼らが出会う事件の数々は人間の心の闇そのものを象徴している。だからこそ、プレイヤーはフィクションでありながら、どこか自分の現実と地続きの世界を体験している感覚になるのだ。 この“地に足のついたサスペンス”の感触は、同時代のアダルトゲームにはほとんど存在せず、本作が特別視される理由のひとつとなっている。

● 演出とテンポの妙

ADVというジャンルは、ともすれば文章の読み進めに偏りがちだが、『EVE burst error』はテンポの良さが際立つ。シナリオの流れが絶妙に設計されており、伏線の配置やイベントのタイミングが巧妙だ。 一つのパートで緊張感が高まった直後に、別の視点へ切り替わることで、プレイヤーの集中が途切れず持続する。この「視点の切り替えによるテンポコントロール」は、後年のサスペンスゲームの設計にも大きな影響を与えた。 また、各キャラクターのセリフには剣乃特有のリズムがあり、無駄がない。それでいて軽妙さとシリアスさの緩急がしっかりしており、文章の流れだけで感情の波を表現するという高度な手法が取られている。

● “選択の重み”とプレイヤーの能動性

プレイヤーの行動が物語の展開に密接に関わる点も、本作の魅力だ。 多くの選択肢は一見些細なものに見えるが、後の展開に思わぬ影響を与えることがある。特定のキャラクターに対する態度の違いが、彼らの信頼関係を変化させ、情報の提供や行動の選択肢にまで影響を及ぼす。この“見えない因果関係”の積み重ねが、物語の厚みを生み出している。 プレイヤーが単なる傍観者ではなく、事件解決に関与しているという感覚が強く、物語に能動的に没入できる点が他のADVとの差別化ポイントとなった。

● 時代を超える完成度

1990年代半ばの技術で作られたにもかかわらず、『EVE burst error』は今遊んでも通用する完成度を持つ。 その理由は、グラフィックや音楽といった表層的な要素ではなく、脚本の構成力と演出の巧みさにある。単なる推理や恋愛ではなく、「人間が何を信じ、どう生きるか」という普遍的なテーマを内包しているため、年月が経っても古びない。 また、のちにリメイクされたWindows版やHDリマスター版では、グラフィックの高解像度化や音声演出の強化によって、物語の魅力がさらに引き出されている。それでもなお、根幹の面白さは初期版の段階ですでに完成していたことがわかる。

● シナリオとキャラクターが融合したドラマ性

最終的に、プレイヤーが最も惹かれるのはストーリーそのものよりも、登場人物たちの“生き方”だろう。 小次郎とまりながたどる道は異なれど、彼らはそれぞれの立場で正義を信じ、自分なりの答えを探していく。その姿勢がプレイヤーの心に強く響く。エンディングに到達したとき、事件の真相よりも彼らの選択に胸が熱くなる——そんな余韻が、本作の持つ最大の魅力である。

■■■■ ゲームの攻略など

● 二人の視点を行き来する攻略の基本構造

『EVE burst error』の攻略でまず理解しておきたいのは、二人の主人公――天城小次郎と法条まりな――のシナリオを交互に進める「マルチサイトシステム」の特性である。プレイヤーはどちらの物語からでも開始できるが、進行度のバランスを意識することが重要だ。小次郎編で特定の情報を得ていないと、まりな編の選択肢が出現しない場面があり、逆もまた然り。したがって、一方の物語を一気に進めるよりも、ある程度の区切りで主人公を切り替えて進行するのが理想的なプレイスタイルといえる。 序盤では「どちらの物語が正解か」が分かりにくく感じるかもしれないが、本作の面白さは“ズレの中に真実を見つける”ことにある。二つの視点が少しずつ交わるポイントを自ら発見することが、攻略そのものの醍醐味でもある。

● コマンド選択とフラグ管理の仕組み

『EVE burst error』は、当時のアドベンチャーゲームの典型であるコマンド選択式を採用している。「話す」「調べる」「移動する」などの基本操作のほか、状況によって特有のコマンドが表示されるのが特徴だ。 フラグの立て方が少し独特で、1回選択しただけでは進行しない場面も多い。特定の人物に同じ質問を繰り返す、あるいは別の場所で情報を得てから再び訪ねるなど、“しつこさ”が攻略の鍵となることもある。 また、本作には“お遊びコマンド”が多く存在し、実際の進行に関係しない行動も試せるが、これらが後のセリフや演出に微妙な変化をもたらす場合もある。結果として、無駄な操作さえも世界を味わう手段として機能している点が興味深い。

● 小次郎編の攻略ポイント

小次郎編では、依頼された絵画捜索の過程で多くの人間関係を辿ることになる。序盤ではまず、依頼主や関係者との会話を網羅することを意識したい。選択肢の中には、同じ人物との会話でも選ぶ順番によって得られる情報が異なるものがあり、これがフラグ進行に影響を与える。 中盤以降は、特定の事件現場で見落としやすい「小物」を調べることが重要になる。単なる背景に見えるオブジェクトが、後の展開を左右するヒントであることも少なくない。 また、小次郎の軽妙な性格を活かして、わざと場を和ませるような選択肢を選ぶことで、相手の警戒心を解くイベントも存在する。真面目一辺倒ではなく、“人間味のある選択”が結果的に正解へ導くこともあるのが、この章の面白いところだ。

● まりな編の攻略ポイント

一方のまりな編は、内閣情報調査室という特殊な組織を舞台に展開されるため、小次郎編に比べてより手順的で冷静なプレイが求められる。 彼女の行動は「調査→報告→任務遂行」という流れを基本に設計されており、進行するごとに新たな報告対象や協力者が登場する。報告を怠ると次の任務フラグが立たないため、定期的に本部へ戻ることが欠かせない。 また、護衛対象であるエルディア大使の娘・プリシラとの信頼関係が物語を左右する。彼女の発言を軽視すると以降のシーンで重要な情報が得られなくなるため、会話の選択肢を慎重に選ぶ必要がある。 さらに、まりな編では「銃火器の使用」「現場調査の順序」などが緊迫感を生む演出として機能しており、選択の一つ一つが彼女のプロ意識を象徴している。

● 視点切り替えのタイミングと相互補完

本作攻略のコツは、「切り替え時期を見極める」ことに尽きる。どちらか一方のシナリオが進まなくなった時点で、もう一方の視点に移るのがセオリーだ。 一見、単なる詰まりのように見える部分も、もう片方の物語を進めることで新たなフラグが立ち、再び展開が開かれる。つまり、シナリオ間で“情報が循環している”構造なのだ。 この仕組みを理解していないと、無駄にコマンド総当たりをしてしまうが、逆に構造を理解していれば、流れるように両編を行き来しながらテンポよく進行できる。これは“攻略”であると同時に、“物語のリズムを操る体験”でもある。

● フラグ管理の注意点と詰まりやすい箇所

多くのプレイヤーがつまずくのは、システム上の“フラグ非可視化”による進行の難しさだ。どの選択が次の展開につながるかが分かりづらいため、結果的に「総当たりプレイ」を強いられることも多い。 特に序盤の事務所探索や中盤の現場調査では、同じコマンドを複数回選ばないと進行しないケースがあり、忍耐力が試される。ただしこの難しさも、剣乃ゆきひろ流の“プレイヤーに考えさせる設計”といえる。 PS2版およびリメイク版では、「現状これ以上進められない」というメッセージが追加され、プレイヤーにとっては非常に親切になった。PC-9801版や初期Windows版でのプレイは、あえて情報を頼らずに挑む“推理的プレイ”を楽しむつもりで挑むと良いだろう。

● 効率的な進行手順

ベテランプレイヤーの間では、以下のような手順が定石とされている。 1. 小次郎編を2~3章程度進め、主要登場人物を把握。 2. 行き詰まったら即座にまりな編に切り替え、国家レベルの事件情報を入手。 3. 新情報を得たら再び小次郎編へ戻り、別視点から真相を補強。 4. 両編の情報が交錯し始めたら、交互に短い間隔で切り替える。 このサイクルを繰り返すことで、ゲーム本来のテンポを崩さずに物語を味わえる。特に終盤では切り替え頻度が高くなるため、ここまでの経過を頭で整理しながらプレイすると理解が深まる。

● 隠し要素・遊び要素の楽しみ方

『EVE burst error』には、物語本筋とは無関係な“遊び選択肢”が数多く存在する。例えば、相手の反応を試すいたずらコマンドや、意味のない行動に対する突っ込みセリフなど。これらはすべて剣乃ゆきひろ特有の遊び心であり、キャラクター同士の掛け合いを豊かにする要素だ。 また、特定の選択肢を繰り返すことで発生する隠し会話も存在する。これらを探すことで、登場人物の裏の一面やユーモラスな側面を知ることができる。真面目に攻略するだけでなく、余裕を持って“世界を味わう”ことがこのゲームの理想的な遊び方だ。

● 後半戦の分岐とエンディング到達

物語後半では、両者の視点がついに交錯し、プレイヤーは二つの物語の真実を自らの手で重ね合わせることになる。 この段階では選択ミスによって特定イベントを見逃す可能性もあるため、セーブデータを複数作ることが推奨される。特に、小次郎編でのある人物の行動を見逃すと、最終章の展開にわずかながら影響する。 ただし、基本的には一本道に収束するため、バッドエンドに陥ることはほとんどない。重要なのは、シナリオの伏線をどれだけ自分で発見できるか――それが攻略上の“プレイヤースキル”として問われる部分である。

● リメイク版での追加要素と改善点

Windows版およびPS2版では、インターフェースの改善により操作性が向上している。マップジャンプ機能の導入、シナリオ進行度の可視化、スキップ機能の追加などにより、オリジナル版の“詰まり”を解消しつつ、テンポの良いプレイが可能になった。 さらに、グラフィックのリファインによりキャラクターの表情がより細やかに描かれ、シナリオの緊張感をより強く演出している。こうした改良によって、初見プレイヤーにも親しみやすい設計となり、物語の理解も深めやすくなった。

● 総括:攻略の醍醐味は“解き明かす快感”

『EVE burst error』の攻略は、単なる手順の積み重ねではない。断片的な情報を繋ぎ合わせ、自分自身の推理で真相を導き出す過程そのものが体験の核である。 詰まりながらも「この情報は誰に繋がるのか?」「今の行動が後で意味を持つのか?」と考え続ける時間こそが、本作の魅力であり、推理小説を“読む”のではなく“解く”ような充実感が得られる。 完璧な効率よりも、寄り道や誤解を楽しむことが、このゲームを最も深く味わうための攻略法といえるだろう。

■■■■ 感想や評判

● 発売当時の衝撃と口コミによる広がり

1995年当時、アダルトゲーム市場は恋愛や学園コメディが主流であり、サスペンスを題材とした作品はまだ珍しかった。その中で登場した『EVE burst error』は、あまりに完成されたストーリー構成と本格的な演出により、プレイヤーに強烈な印象を残した。発売直後のファン掲示板や同人誌のレビューでは、「まるで映画のようなゲーム」「テキストだけでこれほど引き込まれるとは思わなかった」という感想が相次ぎ、口コミによってじわじわと人気が拡大していった。 当時のユーザーの間では、“泣けるアドベンチャー”“大人向けの本格推理”という新しい評価軸が生まれ、それまでのアダルトゲームの常識を覆した作品として語られた。結果として本作は、PC-9801という限られたハード環境にもかかわらず、異例のロングセラーとなった。

● プレイヤーからの高評価:物語の深みと構成力

最も多く寄せられた評価は、やはりシナリオの完成度である。二人の主人公の視点が徐々に絡み合い、一見無関係に見えた事件が最終的に一つに収束する構成には、当時のプレイヤーから「鳥肌が立った」「最後の展開に息を呑んだ」といった声が寄せられた。 また、キャラクター同士の人間ドラマが非常に丁寧に描かれており、推理要素以上に“人の心の動き”に共感したという意見も多い。小次郎とまりなの距離感、互いに違う世界で生きる二人が知らず知らずのうちに同じ事件へと向かう流れは、シナリオライター剣乃ゆきひろの筆致の妙が光る部分である。 プレイヤーからは「最後の余韻が忘れられない」「すべての伏線がつながる瞬間の快感がすごい」といったコメントもあり、アドベンチャーゲームとしての“物語体験”の完成度が突出していたことが伺える。

● メディアによる専門的評価

当時のPCゲーム誌や批評メディアでも、『EVE burst error』は高く評価された。レビューでは「アダルトゲームとしての枠を超えた文学的完成度」「ノベルゲームの新たな地平を切り開いた」と評され、シナリオ部門・音楽部門でいくつものベスト作品賞に輝いた。 特に、ザッピングシステムの導入が革新的とされ、「プレイヤーが能動的に物語を構築していく体験は他にない」「分岐をなくして重層的に物語を語る手法は、もはやインタラクティブ・ドラマと呼ぶべきだ」と分析された。 また、BGMを担当した梅本竜の音楽も高く評価され、「ゲーム音楽がシナリオ演出の一部になった最初期の成功例」として専門誌に取り上げられた。彼の名は本作をきっかけに広く知られるようになり、後のゲーム音楽シーンにも影響を与えたといわれている。

● ユーザーの記憶に残る名場面

プレイヤーたちの間で長年語り継がれているのが、終盤の「真相が明らかになる瞬間」と、ラストシーンに漂う静かな余韻である。 多くのユーザーが印象的だと語るのは、小次郎とまりなが“お互いの存在を知りながらも決して交わらない”という象徴的構図だ。彼らが見ていた世界が一つに重なり、物語の全貌が明かされる場面では、「もう一度最初からプレイしたくなる」と感じた人も多い。 また、BGMの切り替えや演出効果も絶妙で、ある瞬間の沈黙が心に残ると語るファンも少なくない。この“静寂の演出”は、派手な演出よりもむしろ強烈にプレイヤーの心を掴んだ。

● 批判的な意見と課題点

高評価の一方で、いくつかの課題も指摘された。最も多かったのは「フラグの分かりにくさ」と「総当たりの作業感」である。 一部のプレイヤーは、「どこで何をすれば進行するのかが曖昧で、ヒントが少なすぎる」と不満を述べている。特にPC-9801版ではガイド機能がほとんどなかったため、同じコマンドを何度も繰り返すことが必要な場面でストレスを感じた人もいた。 また、アダルトゲーム特有の軽口や下ネタを苦手とするプレイヤーもおり、「シリアスなストーリーと下ネタのギャップが気になった」という意見もある。ただし、そのユーモアを“キャラクターの人間味”として好意的に受け止めるプレイヤーも多く、評価は二分された。

● セガサターン版・Windows版での再評価

1997年にリリースされたセガサターン版では、18禁要素を排除した代わりに、演出面が強化された。アダルト要素が削除されたことについて一部のファンは残念がったが、多くのユーザーは「物語の完成度はむしろ上がった」と肯定的に受け止めた。 家庭用ゲーム機での発売をきっかけに、それまでアダルトゲームをプレイしてこなかった層にも認知が広がり、「シナリオゲー」というジャンルの入り口として評価された。 Windowsリメイク版ではグラフィックの高解像度化や音声収録の拡充によって臨場感が増し、再び注目を集めた。後にHDリマスター版が登場した際も、往年のファンが“懐かしさと完成度”を再発見するきっかけとなった。

● 海外ファンからの評価

日本国外でも、『EVE burst error』はカルト的な人気を獲得している。英語圏では「EVE: The First Chapter」としてファン翻訳が行われ、海外のビジュアルノベル愛好家の間で“黎明期の傑作”として紹介された。 特に「二人の主人公を自由に切り替えながら進む構成」は、“Dual Protagonist System”として分析され、後の海外ノベルゲームに影響を与えたとされる。 また、政治と個人の信念をテーマにした重厚な物語は、翻訳を介しても十分に伝わると高く評価されており、「90年代日本のADV文化の象徴」としてゲーム史を振り返る論文などでも取り上げられている。

● 現代プレイヤーの視点からの再評価

近年、リメイク版や配信プレイを通して初めて触れる若い世代のプレイヤーも増えている。 彼らの多くが驚くのは、1990年代の作品でありながら“シナリオ構成が今でも通用する”点だ。現代のビジュアルノベルに比べても台詞回しや展開の緊張感が優れており、「古さを感じない」「脚本が映画レベル」と評されることも多い。 SNS上では、「90年代ゲームの中で最も完成された物語」「ADVの原点であり到達点」といった感想が多数投稿されている。特にストリーミング配信で実況を行うプレイヤーが増え、世代を超えてファン層が拡大しているのも興味深い現象だ。

● ファンの熱量とシリーズへの影響

『EVE burst error』は、その後のシリーズ作品『EVE: The Lost One』や『EVE: New Generation』の礎となった。多くのファンは「EVEシリーズといえば初代」と語り、原点回帰の象徴として愛してやまない。 ファンの間では、剣乃ゆきひろが手掛けた作品群(『DESIRE』『YU-NO』など)を“剣乃三部作”と呼び、本作がその中で“最も完成された構成美”を誇ると評価されている。 現在でもEVEシリーズのコミュニティでは考察や二次創作が盛んで、特に小次郎とまりなの関係性を掘り下げたファン作品が多く存在する。25年以上経った今でも語り継がれるその人気ぶりは、本作が単なるゲームを超えた“物語体験”であったことの証左だ。

● 総括:時代を越えて愛される理由

『EVE burst error』の評判を一言でまとめるなら、“物語の完成度が時代を超えて通用する”という点に尽きる。 プレイヤーの感想や批評を総合すると、ストーリー・キャラクター・音楽・演出のいずれもが高水準で融合し、アドベンチャーゲームの理想形を実現していたことがわかる。 コマンド選択の不便さや一部の古風な演出を差し引いても、体験として残るのは“人間ドラマの力”であり、その普遍的なテーマ性が今なお多くのファンを惹きつけている。 1995年に誕生した一つのゲームが、30年近く経っても語り継がれる――それは単なる懐古ではなく、物語の力そのものが普遍的であった証拠だ。

■■■■ 良かったところ

● 二人の主人公の視点が織りなす圧倒的な構成美

『EVE burst error』の最も称賛された点は、なんといってもその“二重構造の物語”の完成度である。天城小次郎と法条まりなという、まったく異なる立場の二人の物語が、異なる空気感・異なる世界観を持ちながらも最終的に一つの真実へと収束していく――この構成の妙は当時のアドベンチャーゲーム界では革新的だった。 プレイヤーは「片方の物語で得た情報が、もう一方で伏線として生きる」体験を通じて、まるでパズルを組み立てるような快感を得ることになる。この感覚は、後に“ザッピングシステム”として広く知られるようになり、他作品が追随するほどの影響力を持った。 特に終盤、二人の行動が交錯し、プレイヤーがすべての点と点を結び付けた瞬間の達成感――それこそが多くのファンが「EVEは傑作」と口を揃える最大の理由である。

● 剣乃ゆきひろによる緻密で情緒的な脚本

シナリオライター剣乃ゆきひろ(菅野ひろゆき)の筆致の巧みさも、プレイヤーが強く感銘を受けた要素の一つだ。彼の描く世界は一見現実的でありながら、言葉の選び方や間の取り方が独特の詩情を帯びている。 特に小次郎とまりなの会話には、皮肉やユーモア、そしてどこか人間の“弱さ”をにじませる表現が多い。単なる推理劇ではなく、登場人物一人ひとりの生き様や過去が丁寧に描かれており、台詞の一言一言に深みがある。 シリアスな場面にあえて軽口を挟む構成や、何気ない一言が後に伏線として回収される展開など、脚本の完成度は圧倒的。プレイヤーは読み進めるうちに、物語そのものよりも「この世界の人々と会話すること」が楽しくなっていく。

● 心を揺さぶる音楽と静寂の演出

梅本竜が手掛けたサウンドトラックは、今なお語り継がれるほどの完成度を誇る。 日常パートでは軽快で洒落たメロディが流れる一方、事件の核心に迫る場面では緊迫感と哀愁を併せ持つ旋律が響く。その代表が「デイリー・オープニング」だ。時間の経過とともに流れるその曲は、プレイヤーに一日の区切りを感じさせ、同時に“物語が確実に進んでいる”という没入感をもたらす。 また、音楽をあえて使わない“無音の演出”も見事だ。緊張の場面やラストシーンなど、音を止めることでプレイヤーの感情を引き出す巧妙な演出が施されている。 この“音の使い方”のセンスは、後のノベルゲームにも大きな影響を与えたとされ、単なるBGMを超えた“語りの道具”として機能していた。

● 魅力的で忘れがたいキャラクターたち

多くのプレイヤーが挙げる「良かった点」は、やはり登場人物の魅力だ。 天城小次郎は一見だらしなく軽薄だが、根底には揺るがぬ正義感と誠実さがある。法条まりなは冷徹でプロフェッショナルながら、孤独と使命感に引き裂かれる人間的な弱さを持つ。二人の性格が対照的であるからこそ、物語に絶妙な緊張感とバランスが生まれている。 サブキャラクターも個性豊かで、どの人物も単なる脇役に留まらない。カメラマンの相羽、謎多き女性シリア、大使の娘プリシラなど、それぞれに背景や葛藤があり、誰一人として“使い捨て”にされていない。 キャラクター同士の掛け合いも軽妙で、彼らが存在しているだけで物語が生きていると感じられる。

● 物語と遊びの融合が生んだ没入感

『EVE burst error』は、プレイヤーが単にテキストを読むのではなく、“世界を歩く”ように物語を体験できる点が優れている。 コマンド選択による行動がそのままキャラクターの思考や行動とリンクしており、プレイヤーが「話す」「調べる」を選ぶたびに、登場人物の息遣いが伝わってくる。 ときには意味のない行動を選んでしまうこともあるが、その“無駄”さえも物語世界を豊かにしている。実際、多くのプレイヤーが「無駄なコマンドのやり取りが楽しい」「キャラクターが反応してくれるのが嬉しい」と語っている。 そのため、ゲーム全体に漂う“空気感”が非常にリアルで、プレイヤーは現実と虚構の境界が曖昧になるような没入体験を味わえる。

● 社会的テーマを内包したシナリオの深さ

本作が単なる推理劇に留まらないのは、政治・宗教・民族といった社会的要素を巧みに取り込んでいるからだ。 エルディア共和国を巡る国際情勢やテロ問題は、単なる舞台設定ではなく、現代社会における“権力と正義の対立”を象徴している。 まりな編では国家機関の矛盾や政治の裏側、小次郎編では市井の人々の生活と欲望が描かれ、両者の対比が作品全体のテーマ性を高めている。 これにより、プレイヤーは単に“犯人を追う”のではなく、“何が正義なのか”を考えながら物語を読み進めることになる。この哲学的な問いかけこそが、長年プレイヤーの心を離さない理由の一つだ。

● シナリオを支える美しいビジュアル

当時のPC-9801としては驚くほど精緻なグラフィックが採用されていた。特にキャラクターデザインは写実とアニメ調の中間を行く独特なタッチで、シリアスな世界観と絶妙にマッチしている。 背景美術も細やかで、港町の倉庫街、オフィスビル、エルディアの宮殿など、すべてが丁寧に描かれており、プレイヤーの想像を刺激する。 また、視覚的な演出だけでなく、キャラクターの表情差分が巧みに使われており、感情の変化をセリフとともに伝えることで臨場感を高めていた。

● ゲームデザインと物語の融合

『EVE burst error』のゲームデザインは、単に操作の枠組みを提供するだけでなく、物語そのものを補強する構造になっている。 視点切り替えの自由度がプレイヤーの思考を促し、「どの視点から見るか」が物語理解の一部になるという仕掛けは見事だ。 これは後の『街 ~運命の交差点~』や『428 ~封鎖された渋谷で~』といった名作にも受け継がれる概念であり、“物語を読むゲーム”から“物語を体験するゲーム”への転換点を作ったといっていい。

● エンディングの余韻と感情の余白

物語のラストは、多くのプレイヤーに深い余韻を残した。 事件が解決した後に訪れる静寂、そして語られない“その後”の物語――そこに漂う切なさが、剣乃作品特有の魅力である。 プレイヤーの多くが「エンディング後にしばらく何もできなかった」と語っており、それほど感情的なインパクトが強かったことがうかがえる。 すべてを説明しないことで想像の余地を残し、プレイヤー自身に“物語の続きを描かせる”――この手法は、今でもEVEシリーズ最大の特徴として語り継がれている。

● 総括:完成された“アドベンチャーゲームの形”

『EVE burst error』の“良かったところ”を総括するなら、それは「物語・演出・キャラクター・音楽・システムが完全に調和している点」に尽きる。 当時の技術的制約を感じさせない完成度、プレイヤーの能動性を引き出す設計、そしてプレイ後に残る“静かな感動”――すべてが緻密に構築されていた。 この作品が単なる名作ではなく、“ジャンルを超えた伝説”として語られるのは、その完成度が今なお基準となり得るほど高いからである。 多くのファンが二十年以上経った今もなお、「あの時の体験を超えるゲームはない」と語るのも無理はない。

■■■■ 悪かったところ

● フラグの分かりにくさと進行の停滞感

『EVE burst error』は物語構成の完成度が非常に高い一方で、プレイヤーの間で最も不満が多かったのが「フラグの分かりにくさ」である。 どの選択肢が次の展開に繋がるのかが明示されないため、物語の途中で行き詰まることが多い。特に初期のPC-9801版では、ヒント機能や導線表示が一切なく、「特定のコマンドを3回選ばないと進まない」など、非常に不親切な部分が散見された。 これにより、当時のプレイヤーの多くが総当たり的にコマンドを試す羽目になり、ストーリーのテンポが損なわれてしまうことがあった。 この難点は後のリメイク版(PS2・Windows HD版など)で改善され、「これ以上進められません」という通知が導入されてようやく快適性が確保されたが、オリジナル版を体験した人にとっては“名作でありながら不便な作品”という印象を残している。

● コマンド数の多さによる操作の煩雑さ

ADVの醍醐味であるコマンド選択が、時にプレイ体験を阻害してしまうという指摘もある。 『EVE burst error』では「話す」「調べる」「移動する」などの基本コマンドに加え、場面によっては数十種類もの選択肢が表示されることがあり、どれを選ぶべきかが分からなくなる。 また、同じキャラクターに対して何度も「話す」を繰り返す必要があるシーンも多く、テンポの悪化を招いた。 プレイヤーによっては「面白い話を読みたいのに、余計な手間が多すぎる」「ストーリーのテンションが一度止まる」と感じることもあり、ゲーム進行の障壁として挙げられることが多かった。 ただし、この“冗長さ”を楽しむプレイヤーも一定数存在し、キャラクターとのやり取りを反復することで親密さを感じるという声もあった。

● フラグ連動システムの混乱

二人の主人公の物語を交互に進めるマルチサイトシステムは革新的であったが、同時に複雑さを伴っていた。 特に一方のシナリオを進めすぎると、もう一方の進行に影響が出て“行き止まり”になる構造が初心者には難解だった。 「何が原因で進めなくなったのか分からない」「本当に詰んだのか、別の操作を見落としているだけなのか判断できない」という声が多く、結果的に攻略本や掲示板の情報を頼らざるを得なかった。 プレイヤーが“推理”を楽しむ設計であることは理解できるが、シナリオの繋がりが複雑すぎるがゆえに、純粋に物語を味わいたい層にはやや不親切だったと言える。

● システム面の古さとテンポの悪さ

PC-9801のスペックに合わせて作られたため、動作速度が遅く、シーン切り替えやロードに時間がかかる点も不満の一つだった。 特にテキストの表示スピードが遅く、当時の標準的なADVよりも1テンポ遅れて感じられるという意見が多かった。 また、セーブ機能の使い勝手が悪く、場所によってはセーブが許可されないシーンも存在する。長時間プレイを強いられる展開が多いため、緊張感よりも疲労感が勝ってしまうことがあった。 これらのシステム的な欠点は、当時のハードウェアの限界にも起因しているが、後年の移植版で改善されるまで、多くのプレイヤーにとって小さくないストレスだった。

● アダルト要素とシナリオの温度差

本作はもともとアダルトゲームとして発売されたため、性的な描写を含むシーンが存在する。しかしその一部が物語のトーンと噛み合わず、唐突に挿入されている印象を受けるという指摘もあった。 シリアスな展開の直後に軽い性的な会話や描写が入ることで、感情の流れが途切れてしまうという批判は少なくなかった。 一方で、後年のセガサターン版やPS2版ではこれらの要素が削除・改変され、物語の一貫性が保たれた結果、全体の印象が良くなったという声も多い。 つまり、アダルト要素自体が悪いというよりも、“演出バランスの不安定さ”が惜しまれる点であった。

● 複雑すぎる人間関係と情報量

キャラクター同士の関係が濃密である反面、登場人物の数が多く、誰がどの立場なのか混乱しやすいという声もあった。 特に中盤以降は登場人物の過去や組織背景などが一気に明かされるため、テキストの情報量が膨大になり、整理しながら読まないと理解が追いつかない。 「もう少し会話に“間”があっても良かった」「説明の多い台詞が続いてテンポが落ちる」という感想もあり、物語を深く味わいたい人には魅力でも、ライトユーザーにはハードルが高かった。

● 推理要素の難易度と“納得感”の問題

物語のクライマックスで提示される“犯人の動機”や“事件の真相”について、一部のプレイヤーからは「論理的な説明としてやや弱い」との指摘があった。 伏線は確かに散りばめられているものの、初回プレイでは気づきにくい部分も多く、真相にたどり着いた時の納得感が薄いと感じた人もいた。 剣乃作品特有の“余韻を残す”作風が、推理ものとしての決着を曖昧にしている部分もあり、プレイヤーによっては「最後まで解決した気になれない」と評する声もある。 ただし、こうした余白のある終わり方を“文学的”と高く評価する層も存在しており、この点は本作の個性と評価が分かれる要因になっている。

● 古典的なUIと現代的感覚とのズレ

現代のプレイヤーが初めて触れると感じるのが、UI(ユーザーインターフェース)の古さだろう。 マウス操作が限定的で、キーボードで選択肢を入力する旧式の仕様は、今の感覚ではやや扱いづらい。 また、テキストウィンドウが画面下を占める形で固定されているため、背景やキャラグラフィックをじっくり鑑賞できないという意見もある。 この“情報表示の窮屈さ”は、特にHDリマスター版で比較すると際立ち、当時の時代背景を知らない世代にはやや不親切に感じられる。

● 長時間プレイによる疲労と中盤の停滞

『EVE burst error』はシナリオボリュームが膨大で、平均クリア時間が20時間を超える。特に中盤、二人の物語がまだ交差しない段階では、事件がなかなか動かないと感じるプレイヤーも多かった。 「テンポが遅くて飽きる」「中盤で一度モチベーションが落ちる」という声も一定数あり、ゲーム全体のリズムに緩急の差があったのは否めない。 とはいえ、この“溜め”の時間があるからこそ終盤の爆発的な展開が際立つとも言え、物語演出として意図的に設計された部分でもある。

● 現代的視点で見る際の倫理的課題

一部のキャラクター描写や台詞には、90年代当時の文化的背景を反映した表現が見られる。女性キャラへの性的発言や、軽い暴力描写などが現代の感覚では不適切とされる部分もある。 もちろん当時としては一般的な演出だったが、リメイク版や配信版ではこれらが修正され、より中立的な表現に変更された。 この点については「時代を感じる」「当時の作品らしさが失われた」と意見が分かれるが、今日の倫理観から見れば必要な修正だったといえるだろう。

● 総括:欠点さえも魅力の一部に

こうして見ていくと、『EVE burst error』の“悪かったところ”は、裏を返せば“当時の限界を突破しようとした痕跡”でもある。 複雑な構成、膨大なテキスト、操作の煩雑さ――それらはすべて、剣乃ゆきひろが「プレイヤーに思考させ、体験させる物語」を作ろうとした結果であり、完成度と挑戦の両立を目指したがゆえの副作用だった。 つまり、本作の欠点は“古さ”ではなく“野心”の証拠でもある。だからこそ、現代のプレイヤーが再び触れても「少し不便だが、それ以上に面白い」と感じるのだ。 不完全さの中に確かな熱量がある――それが、このゲームが名作と呼ばれ続ける最大の理由である。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

● 天城小次郎 ― 皮肉屋で情に厚い名探偵

『EVE burst error』のプレイヤーの多くが真っ先に挙げるのが、主人公のひとりである天城小次郎だ。彼は“探偵らしからぬ探偵”という独特の立ち位置を持っている。 見た目はどこか頼りなく、会話では皮肉や軽口を連発するが、根底には確かな正義感と責任感がある。過去の事件によってライセンスを一時停止された彼が、それでも探偵を辞めずに再出発する姿には、どこか人間臭い頑固さが漂う。 小次郎の魅力は、その“等身大の弱さ”にある。彼は完璧なヒーローではない。時には空回りし、女性に軽くあしらわれ、酒に逃げることもある。それでも、最後には他人のために危険を冒す。 プレイヤーの多くは、この“欠けた大人”の姿に強く共感し、「自分も小次郎のように生きたい」「不器用だけど信念のある男」と評している。彼の一挙手一投足には、剣乃ゆきひろが描く“人間の美しさと愚かさ”の両面が凝縮されている。

● 法条まりな ― 理性と情熱を併せ持つエリート捜査官

もう一人の主人公、法条まりなは、多くの女性プレイヤーからも支持を集める存在だ。 彼女は内閣情報調査室の1級捜査官でありながら、ただの“有能なエージェント”にとどまらない。冷静で沈着、常に任務を最優先する姿勢の裏には、国家や組織への葛藤、そして自らの正義を貫こうとする意志がある。 プレイヤーが彼女に惹かれる理由は、強さと脆さのバランスにある。どんな危険にも屈しない意志を見せる一方で、人間的な寂しさや迷いを見せる瞬間があり、そのギャップが非常に魅力的なのだ。 また、まりなのセリフには常に知的な響きがあり、上司や同僚に対しても堂々と意見を言う姿勢は当時の女性キャラクターとしては珍しいタイプだった。 ファンの間では「EVEシリーズの象徴」「日本ゲーム史に残る最強の女性主人公」と評され、彼女の存在が物語の骨格を支えていることに異論を挟む人はいない。

● シリア ― ミステリアスで儚いもう一つの軸

作品中でも最も多くの議論を呼ぶキャラクターがシリアである。彼女は一見、物語の傍観者のように現れながら、実は事件の核心に深く関わる存在だ。 その出自や立場が少しずつ明かされる過程はまさにサスペンスの醍醐味であり、プレイヤーは彼女の一言一句に意味を探してしまう。 シリアの魅力は、“現実と非現実の境界にいる女性”という曖昧さだ。彼女は誰にとっても理解し難く、掴みどころがないが、その神秘性がストーリーを格段に引き締めている。 ファンの間では「彼女がいなければEVEではない」とまで言われ、後のシリーズでも彼女に似たキャラクターが繰り返し登場するほど影響力のある人物となった。

● プリシラ・エルディア ― 無垢さと気高さを併せ持つ少女

エルディア共和国大使の娘であるプリシラは、物語の鍵を握る存在として登場する。 彼女の印象は“純粋さ”そのものだが、その純粋さが物語を悲劇的な方向へと導くきっかけにもなっている。 まりなとの関係性は非常に象徴的で、まるで“保護される側と守る側”という立場を越えた友情のような絆が生まれる。 プレイヤーの中には「プリシラのために最後までプレイした」と語る人も多く、彼女の真っ直ぐな心がゲーム全体の感情的な中心を形成している。 また、彼女の境遇や心情がエルディアの政治的背景と重なることで、個人と国家という大きなテーマが巧みに交差する。結果として、単なる“サブキャラ”を超えた深みを持つ人物となっている。

● 相羽慎介 ― 皮肉屋で優しい“兄貴分”

小次郎の友人であり、フリーカメラマンの相羽慎介は、作品全体に人間味と温かさを与えるキャラクターだ。 常に冗談を交えながらも、要所では核心を突く言葉を放つ。彼の存在は、重苦しいストーリーの中で“人間のぬくもり”を感じさせる貴重なバランス役となっている。 ファンの間では「最も現実にいそうな人物」「小次郎との会話が心地よい」といった声が多く、プレイヤーの精神的な支えでもあった。 また、シナリオ終盤での彼の役割は極めて重要で、物語のテーマ――“信頼と裏切り”――を象徴するポジションに位置している。彼の言葉の一つ一つが、プレイヤーの記憶に深く刻まれる。

● 本部長(法条の上司) ― 組織の論理を体現する男

法条まりなの上司として登場する本部長は、物語の中で一見無機質な存在に見えるが、彼の発言や判断には常に“現実の重さ”がある。 国家の安定、外交上の均衡、個人の犠牲――それらを冷静に天秤にかける彼の姿勢は、まりなの理想主義との対比として非常に効果的に描かれている。 プレイヤーの中には「嫌いだけど納得できる」「彼の立場にしか見えない現実がある」といった感想も多く、単なる上司ではなく“現代社会の縮図”として機能しているキャラクターでもある。

● サブキャラクターたちの存在感

本作では主要人物以外のキャラクターも非常に印象深い。 探偵事務所に出入りする小さな情報屋、港町の喫茶店のマスター、エルディア大使館のスタッフたち――どの人物もセリフが生き生きとしており、短い登場でも世界を厚くしている。 この“モブのリアリティ”が『EVE burst error』の世界を支えており、プレイヤーは「この町に本当に人が住んでいる」と感じるほどだ。

● プレイヤーが共感するキャラクターの多様性

本作のもう一つの魅力は、誰を“好き”になるかがプレイヤーによってまったく違うことだ。 ある人は小次郎の人間味に惹かれ、またある人はまりなの信念に心を打たれ、あるいはシリアやプリシラのような悲劇的なキャラに感情移入する。 それぞれのキャラクターに“生きる理由”と“矛盾”があり、誰もが完全でも完璧でもない。この“欠けた人間”たちの群像が、プレイヤーの心を掴んで離さない。

● 剣乃ゆきひろの筆が生んだ“キャラの呼吸”

どのキャラクターも、剣乃ゆきひろの脚本によって“呼吸しているように”感じられる。 セリフの間、沈黙の描写、無駄話――そのすべてが彼らの人格を形作っており、プレイヤーはテキストの向こうに“生身の人間”を感じる。 このリアリティは、単に設定や背景で生まれるものではなく、“言葉のリズム”で作られている。だからこそ、30年経った今でもキャラクターが古びないのだ。

● 総括:登場人物が物語を超えた存在へ

『EVE burst error』のキャラクターたちは、単なる登場人物ではなく、プレイヤーの記憶の中で“生き続ける人々”だ。 小次郎の笑い声、まりなの沈黙、シリアの微笑――それらはゲームを終えても心の中に残り続ける。 ファンの間では、今なお「もし彼らが現代にいたら」「この後どんな人生を送っただろう」と語られることが多い。 キャラクターが時間を越えて存在感を保ち続ける――それこそが、この作品が名作であり続ける最大の理由のひとつである。

[game-7]

●対応パソコンによる違いなど

● PC-9801版 ― 原点であり、最も“生々しい”EVE

1995年にリリースされたPC-9801版は、『EVE burst error』のオリジナルにあたるバージョンであり、シリーズの根幹を築いた作品でもある。 このバージョンは、当時のPC-98特有のグラフィック環境(640×400ドット・16色)を最大限に活かし、制限された色数の中で非常に洗練された演出を実現している。 キャラクターの表情はシンプルながらも印象的で、陰影を駆使した描き込みによって緊張感のある世界観を表現していた。むしろ、制約があったからこそ“想像力で補う余白”があり、プレイヤーの心理的没入感を高める結果になっている。 また、サウンドはFM音源による生音に近い電子的な響きで、梅本竜の作曲がより冷たく、ハードボイルドな印象を与える。とくに「デイリー・オープニング」や「追跡」などの楽曲は、PC音源ならではの荒々しい質感があり、“情報機密都市”という作品世界に不思議なリアリティを与えていた。

一方で、インターフェースや操作性は現代基準では極めて不便だった。マウス操作が限定的で、キーボード入力中心のコマンド選択が主流。テキスト送りのスピードも遅く、セーブ箇所も少ない。それでも当時のユーザーは「この不便さが緊張感を高めていた」と語る。

PC-9801版は、ゲームの原型が最も純粋な形で残された“生のEVE”であり、シリーズを語る上で避けて通れない象徴的存在である。

● Windows版(初期移植) ― 表現力の向上と操作性の改善

1998年以降にリリースされたWindows版は、オリジナルをベースにUIやグラフィックを再設計したリマスター的存在だった。 色数が一気に増えたことで、キャラクターの肌の質感や背景描写に深みが生まれ、港町の陰影や夜の照明などがよりリアルに表現されている。 また、フルマウス操作への対応により、当時のPCユーザーにとって格段に遊びやすい環境となった。テキストスキップ機能やオートモードの導入もこのバージョンからであり、“読み物としての快適さ”が大きく向上している。

音楽面ではMIDI音源やPCM音源に対応し、原曲の魅力を損なうことなく音質がクリアになった。ただし、原作の荒削りなFM音源を好むファンからは「音がきれいすぎて雰囲気が柔らかくなった」との意見もあり、好みが分かれた。

演出面では、エフェクトやフェードなどが追加され、場面転換のテンポが滑らかになっている。これにより、オリジナル版の“静寂の間”が少し短縮された感があり、「シリアスさよりも映画的テンポを意識した印象」と評されることが多い。

● セガサターン版 ― 18禁要素を排除した一般向け再構成

1997年にセガサターンで発売されたバージョンは、シリーズの知名度を一気に押し上げた立役者と言える。 この移植においてはアダルト要素が全面的に削除され、代わりに一部イベントやセリフが新規に書き換えられた。性的表現の削除によってストーリーの一部が不自然になるのではと懸念されたが、むしろ物語全体の焦点が“人間関係とサスペンス性”に絞られ、完成度が増したという評価が多い。 また、ボイスが追加されたことにより、キャラクターの感情表現が格段に豊かになった。天城小次郎役の声優・井上和彦、法条まりな役の水谷優子の演技は絶賛され、声によってキャラクターの印象が一気に立体化した。

セガサターン版のBGMも新たに調整され、オリジナルよりも柔らかく、メロディを前面に出したアレンジとなった。特にエンディング曲はゲーム雑誌でも高評価を得ており、「静かに幕を閉じる名曲」として長く愛されている。

この版の最大の功績は、“アダルトゲーム=深い物語がない”という世間の偏見を打ち破った点にある。

● PS2版・Windows Plus版 ― 完成形としての再構築

2003年に登場したPS2版、そして同時期に発売されたWindows版(PLUSバージョン)は、シリーズの中でも“決定版”とされる。 グラフィックが完全に新規描き下ろしとなり、当時の高解像度に対応した滑らかな線画と色彩で再現された。 キャラクターデザインはオリジナルの雰囲気を尊重しながらも現代的にリファインされており、特にまりなのスーツ姿や小次郎の表情描写がリアルさを増している。 操作性も格段に進化し、シナリオチャート機能が追加されたことで進行状況が一目で把握できるようになった。これにより、初見プレイヤーでも迷わず物語を進められる構成になっている。

また、PS2版ではフルボイス化が徹底され、主要キャラクターだけでなく多くのサブキャラクターにも声が付いた。音楽はリマスターされ、重厚なストリングスアレンジが加わることで、映画のような臨場感を演出している。

さらに、ユーザーインターフェースがシンプルになり、ボタンひとつで選択肢を繰り返せるなど、現代的な快適さが実現。

批評家の間では「物語性はそのままに、プレイアビリティを現代水準に高めた完成形」と称されている。

● HDリマスター版・EVE burst error R ― 過去と現在を繋ぐ架け橋

2016年以降にリリースされた「EVE burst error R」は、長年のファンと新規プレイヤーの両方を満足させる“究極の再構成版”として登場した。 このバージョンでは、全シナリオが新規収録ボイスで再生され、グラフィックがHDリマスター化されている。背景は完全に描き直され、光源処理や質感表現の向上により、都市の夜景やオフィスの光の反射まで再現されている。 さらに、キャラクターの立ち絵が微妙に動く「アニメーション風演出」が導入され、臨場感が格段に向上。プレイヤーはまるで“現代に甦ったEVE”を体験できる。

加えて、難易度調整とシナリオガイド機能の導入により、旧作で多かった“詰まり”がほぼ解消された。これにより、新規ユーザーでもストレスなくエンディングまで到達できるようになった。

また、声優陣の再演によってキャラクターの印象が深まり、小次郎やまりなの成熟した表情がより人間的に感じられる。

ファンからは「青春時代に遊んだEVEをもう一度、今の感性で味わえる」と絶賛され、シリーズ30周年を前に再び注目を浴びた。

● バージョンごとの体験の違いと評価

各バージョンには明確な特徴があり、どれが“最高”とは一概に言えない。 PC-9801版の緊張感と硬質な雰囲気、セガサターン版のボイス演出による感情の深まり、PS2版・Windows Plus版の完成度、そしてHDリマスターの映像的洗練――どのバージョンも異なる方向で“EVEらしさ”を表現している。 ファンの間では「PC-9801版は物語の原石」「PS2版は映画的完成形」「HDリマスターは愛情の結晶」と言われるほど、それぞれの個性が際立っている。 つまり『EVE burst error』という作品は、単なるリメイクではなく、時代ごとに再構築される“生きた物語”なのだ。

● 総括:進化し続ける名作

対応パソコンやコンソールの変遷は、そのまま『EVE burst error』という作品がどれほど長く愛されてきたかを示している。 最初期の16色グラフィックから始まり、フルボイス、HDリマスターへと変わっても、物語の核――人間の葛藤、選択、そして運命の交錯――は変わらない。 プラットフォームごとに異なる魅力があり、プレイヤーは自分に合った“時代のEVE”を選んで楽しむことができる。 この柔軟性と普遍性こそが、EVEシリーズを真に“時代を超えた名作”たらしめている理由である。

[game-10][game-8]

●同時期に発売されたゲームなど

★『DESIRE 背徳の螺旋』

・販売会社:シーズウェア・発売年:1994年・販売価格:8,800円 『EVE burst error』の前作にあたる本作は、剣乃ゆきひろが初めて“マルチサイトシステム”を導入したサスペンスアドベンチャーだ。 孤島の研究施設を舞台に、ジャーナリストと科学者という二人の視点から物語が展開される構成は、のちのEVEシリーズへと繋がる礎となった。 重厚なテーマと性的要素の融合、そして閉鎖的空間の緊張感――これらが当時のプレイヤーに強烈な印象を残した。 『DESIRE』は「エロスと哲学の融合」という評価を得ており、後のEVEの誕生に直接的な影響を与えたことは間違いない。

★『同級生2』

・販売会社:エルフ・発売年:1995年・販売価格:9,800円 恋愛シミュレーションというジャンルを一般に広めた『同級生』の続編であり、当時のPCゲーム市場で社会現象を巻き起こした作品。 アドベンチャーゲームがシリアスなストーリーを追う時代に、“日常と恋愛”という身近な題材を取り入れたことが革新的だった。 キャラクターごとの個性やスケジュール制の生活システムなど、リアルな青春を描いた点で高い評価を得た。 『EVE burst error』のような推理劇とは対照的に、“人間の心の揺れ”を描いた本作もまた90年代アドベンチャーの代表である。

★『To Heart』

・販売会社:リーフ・発売年:1997年・販売価格:8,800円 『EVE』と同じく“キャラクターの感情を中心に物語を紡ぐ”という方向性を持ちながら、より柔らかな文体で構築された恋愛ADV。 当時のPC-98末期において、テキスト表現の温かさと音楽の透明感が高く評価され、「感情のゲーム」として支持を集めた。 後にアニメ化もされ、リーフブランドの名を一躍広めた作品である。『EVE』が“ドラマ”を追求したのに対し、『To Heart』は“癒し”を提示した作品といえる。

★『YU-NO この世の果てで恋を唄う少女』

・販売会社:エルフ・発売年:1996年・販売価格:9,800円 剣乃ゆきひろが『EVE』の次に手掛けた金字塔的アドベンチャー。 プレイヤーが“並行世界を移動しながら事件の真相を追う”というシステムは、EVEの二重構造をさらに発展させたもので、後のSFビジュアルノベルに多大な影響を与えた。 時間軸と世界線が交差する複雑な物語構造は今なお語り継がれ、“剣乃ワールド”の集大成と呼ばれるにふさわしい作品である。

★『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO for Windows』

・販売会社:エルフ・発売年:1997年・販売価格:9,800円 Windows移植版では、グラフィックと音楽が強化され、より洗練されたインターフェースが採用された。 プレイヤーはアドムという機器を使い、過去と未来を自由に行き来しながら真実を探る。 その“時空の交錯”の感覚は『EVE burst error』の“視点の交錯”と通じるものであり、同時代に剣乃ゆきひろが描いたテーマの深化を感じ取れる。

★『卒業II Neo Generation』

・販売会社:イマジニア・発売年:1994年・販売価格:8,800円 育成シミュレーションの草分け的存在『卒業』の続編で、教師として生徒を導くという斬新な設定が話題を呼んだ。 ゲーム内での日常会話や進路相談の描写が、現実の人間関係のリアルさを追求しており、当時としては“人間ドラマの再現”という試みに近い。 『EVE burst error』と同様に、登場人物同士の心理戦や信頼関係を描いた点で、物語性の高い作品として評価されている。

★『NOëL』

・販売会社:パンドラボックス・発売年:1996年・販売価格:8,800円 実写映像をふんだんに使用した恋愛アドベンチャーで、当時のプレイステーション・PC市場で異彩を放った作品。 ゲーム内で“複数の視点を切り替えるザッピング形式”が採用されており、『EVE burst error』のシステムと思想的に共通している。 “物語を客観的に観察する体験”をプレイヤーに与えた本作は、ADVというジャンルが多様化する契機を作った。

★『痕(きずあと)』

・販売会社:リーフ・発売年:1996年・販売価格:8,800円 伝奇要素と恋愛を融合させた作品で、後の『月姫』や『Fate/stay night』などの雛形ともいえる存在。 学園を舞台に、人間と神秘の狭間で葛藤する登場人物たちの姿は、当時の若いプレイヤー層に強い印象を残した。 『EVE burst error』が現実的なサスペンスで心理劇を描いたのに対し、『痕』は幻想と血脈を通して“運命”を描く。 異なる方向性ながら、どちらも“選択が人生を変える”というテーマで共鳴している。

★『下級生』

・販売会社:エルフ・発売年:1998年(Win95版)・販売価格:9,800円 『同級生』の姉妹作にあたり、より生活密着型の恋愛描写を重視した作品。 プレイヤーが実際に町を移動し、キャラクターと出会う“自由行動型ADV”として革新を起こした。 『EVE burst error』が密室的サスペンスを展開する一方、『下級生』は開放的な街と日常を描くことで、プレイヤーに“現実の延長にある物語”を体験させた。 どちらもプレイヤーに強い没入感を与えるが、その方法論は正反対である点が興味深い。

★『リーフファイト』

・販売会社:リーフ・発売年:1997年・販売価格:7,800円 美少女キャラクターたちが登場する対戦格闘ゲームという異色作。 『To Heart』『痕』『雫』といった作品のキャラクターが一堂に会するクロスオーバー企画であり、当時のPCゲーム界における“ファンカルチャー”を象徴する存在でもあった。 『EVE burst error』のキャラクターも後に様々な媒体で引用され、90年代後半のPC文化の中で“キャラクターが生きる”という風潮を作った流れの一部といえる。

● 総括:1990年代中期のPCゲーム黄金期

これらの作品群はいずれも、1994~1997年という“PCアドベンチャー黄金期”を象徴している。 『EVE burst error』が持つシリアスなストーリーテリング、『同級生』や『To Heart』が開拓した感情重視のドラマ、『YU-NO』が描いた構造的挑戦――それらすべてが相互に刺激し合い、日本のビジュアルノベル文化を形作った。 この時代の開発者たちは、限られた技術の中で「どうすれば人の心を動かせるか」を真剣に模索していた。 そしてその努力の結晶が、『EVE burst error』という一つの傑作に集約されている。 今、振り返ればこの年代は、単なる懐古ではなく“創作の源流”として輝き続けているのだ。

[game-8]![【中古】 Eve TFA / 松山 みずき, シーズウェア・オフィシャル / メディアワークス [文庫]【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/comicset/cabinet/05195753/bk2xzyxmegptjxf3.jpg?_ex=128x128)

![【中古】 Eve burst error plus / シーズウェア, 桜庭 一樹 / KADOKAWA(エンターブレイン) [その他]【ネコポス発送】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mottainaihonpo/cabinet/05852546/bk3uclo3culkiucf.jpg?_ex=128x128)

![【中古】 Eve burst error plus / シーズウェア, 桜庭 一樹 / KADOKAWA(エンターブレイン) [その他]【宅配便出荷】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mottainaihonpo-omatome/cabinet/06827472/bk3uclo3culkiucf.jpg?_ex=128x128)

![【中古】 Eve burst error plus / シーズウェア, 桜庭 一樹 / KADOKAWA(エンターブレイン) [その他]【メール便送料無料】【最短翌日配..](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/comicset/cabinet/05139524/bk3uclo3culkiucf.jpg?_ex=128x128)