ゲーミング ノートパソコン GeForce RTX 5070 Ti メモリ 32GB SSD 1TB Ryzen 9 8940HX 16型 165Hz Webカメラ LAN Wi-Fi 6E Bluetooth H..

評価 5

評価 5【発売】:ウルフ・チーム

【対応パソコン】:PC-9801 、PC-8801、MSX2、X68000

【発売日】:1989年12月16日

【ジャンル】:アドベンチャーゲーム

■ 概要

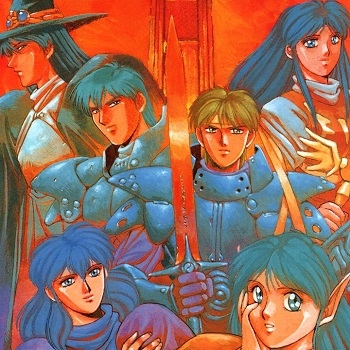

ウルフ・チームが1989年末から1990年にかけてリリースしたパソコン用アドベンチャーゲーム『あーくしゅ』は、同社の代表的なRPG作品『アークス』シリーズの番外編として位置づけられている特異なタイトルである。本作は、単なる外伝的立ち位置にとどまらず、ウルフ・チームがそれまでに培ってきた作品群を一堂に会する“お祭り企画”的な性格を持ち、ファンの間で長らく語り継がれる存在となった。

ゲームの最大の特徴は、その成り立ちにある。『あーくしゅ』は、コンピュータ雑誌『マイコンBASICマガジン』(通称マイコンBASIC、電波新聞社刊)の広告ページ「WOLF GAMERS」で連載されていた4コマ漫画をベースに制作されている。広告漫画を原点としたゲーム化という試みは、当時のPCゲーム市場においても極めてユニークであり、単なる販促から独立した新たな娯楽作品として昇華させた点で特筆すべき事例である。

パッケージや広告では「アークス番外編」というキャッチコピーが強調されており、本編である『アークス』や『アークスII Silent Symphony』を遊んだプレイヤーにとっては、馴染みのあるキャラクターたちとの再会を期待させる仕掛けとなっていた。また、タイトル画面には「陽炎の時代を越えて」という副題のような言葉が表示されるが、これは正式タイトルではなく、グラフィックデザインを担当した鈴木(G)健一による遊び心から生まれたものである。それでも、この副題はプレイヤーに強い印象を残し、ファンの間では一種のサブタイトルとして親しまれるようになった。

ストーリーとキャラクター

物語の主役は、二人組の冒険者「じぇだ(ジェダ・チャフ)」と「ピクト(ピクト・A・ピヨント)」である。二人は次元世界に突如生じた穴を修復するために、三本の聖剣と各次元に散らばるCDを集める旅に出る。プレイヤーはこの二人を自由に切り替えて行動させることができ、それぞれの性格や反応の違いを利用して謎解きを進めていく。ジェダは突飛な行動やボケ的な発言が目立つ青年で、しばしば事態をかき乱す役割を担う。一方、ピクトは真面目で冷静な性格を持ち、ジェダの行動に対してツッコミを入れる存在である。この“ボケとツッコミ”の関係性がゲーム全体のコミカルな雰囲気を形成している。

ストーリーの舞台となる次元世界は多彩であり、それぞれがウルフ・チーム作品の世界観をベースに構築されている。たとえば、アクションゲーム『夢幻戦士ヴァリス』、アドベンチャー『Gaudi -バルセロナの風-』、シューティング『MID-GARTS』、さらにはアクション『YAKSA』といった多彩なタイトルのキャラクターやモチーフがゲスト出演する。これにより、『あーくしゅ』は単独作品でありながら、同社が築き上げてきた作品群のクロスオーバーイベント的な色合いを帯びている。

パロディと引用の豊かさ

本作は単なるセルフオマージュにとどまらず、当時の映画、小説、漫画、アニメなどのカルチャー要素をふんだんに取り入れている点も大きな特徴である。シリアスな作品群のキャラクターがギャグ調に再解釈されて登場する場面もあり、プレイヤーは驚きと笑いを同時に味わうことになる。その代表例が「ルアン・カーン」である。原作『MID-GARTS』ではシリアスな敵キャラクターだったが、『あーくしゅ』においては「光の大道芸人」「光の浪人」など、各時代ごとに異なる肩書きを引っ提げて登場するギャグキャラへと変貌している。こうした大胆なキャラクターアレンジは、ファンにとって新鮮かつ魅力的な要素であった。

音楽とサウンドデザイン

『あーくしゅ』のもう一つの特徴は、音楽の扱いにある。ゲームの目的の一つとして“4枚のCDを集める”ことが含まれているため、サウンドが単なる背景演出ではなく、物語進行において重要な意味を持つ構造になっている。BGMは過去作の楽曲をアレンジしたものに加え、本作のために新規に作曲された曲も使用されている。懐かしさと新鮮さが同居する音楽体験は、当時のプレイヤーにとって大きな魅力であった。

発売と対応機種

『あーくしゅ』は1989年12月16日にPC-8801版がリリースされたのを皮切りに、1990年2月にはMSX2版、同年3月にはPC-9801版とX68000版が順次発売された。その後、2006年にはプロジェクトEGGによってPC-98版が復刻配信され、現代のプレイヤーも体験できる環境が整った。対応機種ごとにグラフィックやサウンドの表現力に差があり、プレイヤーは自分の所有するプラットフォームに応じて異なる体験を味わうことができた点も興味深い。

歴史的意義

総じて、『あーくしゅ』は単なる外伝的な位置づけにとどまらず、ウルフ・チームが自社のIPや他メディアからの影響を大胆に取り入れた実験的な作品であると言える。その独自性、ユーモア、そしてファンサービス的な側面によって、今日でもPCゲーム史における一風変わった存在として注目され続けている。

■■■■ ゲームの魅力とは?

『あーくしゅ』というタイトルが持つ魅力は、一言でまとめるのが難しい。なぜなら、この作品は単なるアドベンチャーゲームとしての枠を超え、ウルフ・チームが長年にわたり培ってきた作品世界の集大成であり、同時に遊び心やファンサービスを極限まで詰め込んだ意欲作だからである。本章では、その独自性や面白さをさまざまな角度から掘り下げてみよう。

1. 二人の主人公が織りなす掛け合いの妙

『あーくしゅ』最大の魅力は、主人公「じぇだ」と「ピクト」というコンビによる絶妙な掛け合いにある。プレイヤーは場面に応じて二人を切り替えることができ、同じキャラクターやアイテムに対しても異なる反応を示す。これによって、ただの選択肢分岐型アドベンチャーではなく、キャラクター性そのものが攻略の鍵となる独特の体験が生まれるのだ。

ジェダの突飛な発言や行動は場をかき乱し、突拍子もない解決法を生み出すこともあれば、逆に失敗の原因になることもある。一方のピクトは冷静沈着で、論理的な対応を取ることが多い。プレイヤーは状況に応じて「ボケ」と「ツッコミ」を切り替え、適切に使い分けなければならない。この構造は漫才的なテンポをゲーム体験に落とし込んだもので、当時のPCゲームでは極めて珍しい試みであった。

2. クロスオーバーの楽しさ

『あーくしゅ』の魅力を語るうえで欠かせないのが、ウルフ・チーム作品のキャラクターたちが一堂に会する“クロスオーバー”的な要素だ。『アークス』や『アークスII Silent Symphony』の仲間たちはもちろん、『夢幻戦士ヴァリス』のキャラクター、『Gaudi -バルセロナの風-』の登場人物、さらには『MID-GARTS』や『YAKSA』のキャラまでもが登場し、それぞれにギャグ的なアレンジやセルフパロディが施されている。

これは、当時のファンにとっては夢のような企画だった。異なる作品の登場人物が同じ舞台でやり取りする光景は、今でいう「クロスオーバー映画」や「コラボイベント」に近い体験を、90年代初頭のパソコンゲームにおいて先駆的に実現していたのである。

3. パロディ文化の凝縮

『あーくしゅ』は自社作品だけでなく、当時のポップカルチャーを大胆に取り込んでいる。映画やアニメ、小説や漫画といった多彩な題材からの引用が随所に散りばめられ、プレイヤーは「あ、これはあの作品のネタだ」と気づいてはニヤリとする瞬間を繰り返す。ときにはストレートなオマージュ、ときには皮肉を込めたパロディとして表現され、ジャンルの壁を超えたユーモアが満載だ。

例えば、シリアスなキャラクターが意図的に“ギャグキャラ”へと改変されていることが多い。ルアン・カーンがその最たる例で、原作では強大な敵であったのに、本作では各時代ごとに異なる道化的な肩書きを持って現れる。こうした再解釈はキャラクター性を損なうどころか、むしろファンに新たな愛着を与える結果となった。

4. ゲームデザインの柔軟さ

『あーくしゅ』のゲームシステムは基本的にコマンド選択式のアドベンチャーであるが、その枠内に収まらない柔軟な仕掛けが多数組み込まれている。たとえば、特定の時代を移動する際には「DOSバーガー」というワープ空間を通過するのだが、ここで“ハンバーガーセットのおまけスクラッチカード”に当選しないと進めないといったユーモラスなルールが存在する。現代の視点で見れば突拍子もないが、当時のプレイヤーにとっては大いなるサプライズであり、他に類を見ない体験だった。

また、主人公を切り替えて行動させるという仕組みも、謎解きの自由度を広げている。あるキャラクターでは失敗する行動も、別のキャラクターなら成功に導かれる。この柔軟なゲームデザインによって、プレイヤーは試行錯誤を楽しみながら物語を進めることができた。

5. サウンドと“CDを集める”仕掛け

『あーくしゅ』におけるサウンドの存在感は非常に大きい。ゲーム内の目標のひとつに“4枚のCDを集める”ことがあり、この設定は単なるアイテム収集を超えて、ウルフ・チームが音楽表現に力を入れていたことを象徴している。過去作からの楽曲アレンジと新規作曲が組み合わされ、シーンごとに変化するBGMはプレイヤーの没入感を強めた。音楽をただの背景音ではなく、ゲーム性と物語の両面に組み込んだ発想は、当時としても斬新であった。

6. ファンと制作者の“内輪感”

『あーくしゅ』は、明らかにファンを意識した作りになっている。登場キャラクターの多くはウルフ・チーム作品のファンでなければ分からないものであり、さらに小ネタやパロディ要素も当時の文化を知っている人ほど楽しめる。これは一見すると敷居が高そうだが、逆に言えば“知っている人にはたまらない”濃密な作品であり、ファン同士の会話や交流を盛り上げる火種となった。

当時のPCゲーム雑誌にも頻繁に取り上げられ、プレイヤーたちが隠しネタや小ネタを共有し合う文化が生まれた。こうした「制作者とファンの距離の近さ」が、今なお語り草になっている理由のひとつだろう。

7. シリーズ全体を見渡せる“番外編”としての魅力

最後に、『あーくしゅ』が持つシリーズ全体の俯瞰性について触れておきたい。本作を遊ぶことで、『アークス』や『ヴァリス』、『Gaudi』、『YAKSA』などの作品世界が一気につながり、ウルフ・チームがどのような創作を重ねてきたのかを一望できる。いわば社史的な意味合いも持ち、ファンにとっては“ゲームを通じた会社の歩み”を追体験するような感覚を与えてくれる。

総じて『あーくしゅ』の魅力は、システムのユニークさ、クロスオーバー企画の楽しさ、パロディ精神、音楽的な仕掛け、そしてファン文化との親和性にある。シリアスな作品群を持ちながら、こうした軽妙洒脱な番外編を作る柔軟さこそが、ウルフ・チームという開発集団の持ち味であったと言えるだろう。

■■■■ ゲームの攻略など

『あーくしゅ』は、見た目こそコマンド選択型アドベンチャーの形を取っているものの、プレイヤーに求められるのは単なる選択肢の消化ではない。主人公二人の切り替え、時代を超えた世界観の把握、そして数多く散りばめられたパロディや小ネタを読み解きながら進める柔軟な発想力が不可欠となる。本章では、作品の攻略法や難易度、さらには裏技的な要素について詳しく掘り下げていこう。

1. 基本的な進め方

ゲームの目的は「三本の聖剣」と「各時代に散らばるCD」を集めることにある。プレイヤーはジェダとピクトを切り替えながら、複数の時代を行き来し、情報収集やイベント解決を進めていく。ここで重要なのは、ただ選択肢を試すのではなく、「どちらのキャラクターで」「どのタイミングで」行動するかを意識することだ。

例えば、同じ人物に話しかけても、ジェダで接触した場合は冗談半分のやり取りとなり、情報が得られないこともある。しかし、ピクトで真面目に対応すれば有益な情報を得られる場合がある。逆に、ピクトでは取り付く島もない相手が、ジェダの突拍子もない態度で突破できることもある。このキャラクターごとの相性を見極めることが攻略の第一歩だ。

2. 時代ごとのポイント攻略

『あーくしゅ』では、物語の舞台がいくつかの時代に分かれており、それぞれの特徴を把握しておくと攻略がスムーズになる。

■ はじめの時代

ここでは金竜リグ・ヴェーダから使命を授かり、物語が本格的に動き出す。ゲーム序盤のチュートリアル的な役割を持ち、操作方法やキャラクター切り替えの重要性を学ぶことができる。焦らず全ての会話を確認することが大切。

■ 現代(『Gaudi -バルセロナの風-』の世界)

バルセロナオリンピックを背景にした1992年の都市が舞台。建築物サグラダ・ファミリアが登場し、芸術や観光をモチーフにしたイベントが展開する。ここでは情報収集が中心で、NPCの台詞からCD入手のヒントを探ることになる。

■ 近未来(『ファイナルゾーン』の世界)

シューティングゲームをベースとした荒廃した都市が舞台。ボウイやボンバーといった兵士キャラクターが登場する。戦闘シーンはなく、会話と選択肢だけで進むが、軍事用語や小ネタを正しく理解しないと進行できない。やや難易度が高い。

■ 超未来(『MID-GARTS』の世界)

科学技術が発展した宇宙的世界観。カインやサークンといったキャラクターが登場し、ここでは論理的な思考とシステム的な理解が要求される。難解なギャグやSFパロディが多く、文脈を読み解くことが肝心。

■ 過去(『YAKSA』の世界)

戦国風の時代劇的な舞台。ここでは行動の選択肢に武士道や忠義を意識した要素が多く、キャラクター切り替えを駆使しないと先に進めない。シリアスに進めるべき場面をジェダでボケてしまうとゲームオーバーになる場合もあるため注意。

3. DOSバーガー空間の突破法

本作の最大の“クセ”とも言えるのが、各時代を結ぶ「DOSバーガー」というワープ空間の存在だ。ここではハンバーガーセットのおまけに付属するスクラッチカードをこすり、“当たり”を引かなければ先に進めないというシュールな仕掛けになっている。

一見すると完全な運ゲーのように見えるが、実はセーブとロードを活用することで効率的に突破することができる。また、ゲーム内テキストにさりげなく「当たりが出やすい行動パターン」が示唆されている場合があるため、注意深く読み取ることで確率を上げられる。プレイヤーにとっては理不尽に見えるが、当時の“理不尽さも楽しむ”ゲーム文化を象徴する要素ともいえる。

4. 難易度と理不尽さ

『あーくしゅ』は決して万人向けのゲームではなかった。ギャグやパロディに気づけないと話の筋が見えなくなり、行き詰まることもしばしばある。とくにキャラクターごとの切り替えを正しく行わなければならない場面では、プレイヤーが試行錯誤を強いられる。

また、ゲームオーバーが唐突に訪れることも少なくない。コミカルな展開から突然“BAD END”に突入することもあり、攻略本なしで完全クリアするのは容易ではなかった。しかし、この「不条理さ」こそが『あーくしゅ』の魅力であり、ファンに語り草となった部分でもある。

5. 裏技や隠し要素

当時のゲームらしく、『あーくしゅ』にもいくつかの隠し要素や小ネタが仕込まれている。例えば、特定の場面で意味のないコマンドを連打すると隠しメッセージが表示されることがある。また、無関係な人物に何度もしつこく話しかけると、原作の制作スタッフを匂わせる台詞が出てくることもある。

雑誌『MSX・FAN』に収録された付録版では、一部イベントの進行が省略され、短時間でクリアできる“簡易バージョン”が体験できた。これもまた当時のユーザーにとっては貴重な裏話的存在である。

6. 攻略のコツまとめ

キャラクターの切り替えを忘れないこと。

片方の主人公だけで進めようとすると、必ず行き詰まる。ジェダとピクトの両面からアプローチすることが基本。

会話は最後まで読む。

ギャグ調の中に重要なヒントが紛れていることが多い。笑い飛ばさずに真剣に受け止める必要がある。

セーブをこまめに行う。

特にDOSバーガー空間や唐突な分岐前には必須。理不尽な展開をリカバーする唯一の手段である。

パロディに注目する。

他作品や文化的背景を知っていると、正しい選択肢が見えやすくなる。知識が攻略に直結する稀有なゲームだ。

7. 攻略を通して得られる体験

『あーくしゅ』の攻略は単なるクリアのための作業ではなく、プレイヤーに「作品世界を横断する感覚」を与えてくれる。過去から未来、シリアスからギャグまで幅広い舞台を渡り歩くことで、ウルフ・チーム作品の奥深さを再発見することができるのだ。

難易度は高く、時に理不尽さに頭を抱えることもあるが、それを乗り越えたときの達成感はひとしお。単なる番外編ではなく、「攻略そのものが作品理解につながる」構造が、『あーくしゅ』を特別な存在にしているのである。

■■■■ 感想や評判

『あーくしゅ』は発売当時から現在に至るまで、独特の立ち位置にあるゲームとして語り継がれている。一般的なアドベンチャーゲームとしての評価を越えて、パロディ精神やクロスオーバー企画の妙、そしてウルフ・チームならではの遊び心が込められた“ファン向けの特別編”として高い注目を集めてきた。本章では、プレイヤーや当時のゲーム雑誌における具体的な感想・評判を多角的に紹介していく。

1. プレイヤーの初見の印象

当時プレイしたユーザーがまず抱いたのは、「思っていたよりもギャグ要素が強い」という驚きであった。パッケージに「アークス番外編」と書かれていたことから、シリアス寄りのスピンオフを想像していた人も多かったが、実際に遊んでみると本編の荘厳さとは対照的に、漫才的なやり取りやパロディのオンパレードであった。その落差は一部のファンを戸惑わせた一方で、「ここまで開き直ったギャグは逆に新鮮」と高く評価する声も多かった。

とくに主人公ジェダの言動は強烈なインパクトを残した。彼の突拍子もない発言や無茶な行動に対し、ピクトが的確に突っ込むスタイルは「ゲームなのに漫才をしているようだ」と評され、笑いながら進められるゲーム体験は当時のプレイヤーに深い印象を残した。

2. 熱心なファン層の支持

『あーくしゅ』の真価は、ウルフ・チーム作品を追い続けてきた熱心なファンにとっての“ご褒美作品”としての位置づけにある。『アークス』『ヴァリス』『Gaudi』『YAKSA』『MID-GARTS』といった過去作のキャラクターたちが次々と登場し、しかもギャグやセルフパロディを交えて再解釈されている。こうしたクロスオーバー演出にファンは大喜びし、「お祭り的な楽しさがある」と絶賛された。

さらに、ただキャラクターが出てくるだけでなく、それぞれの作品の時代設定やテーマを反映した世界観で登場するため、過去作を知るファンにとっては“懐かしい舞台を旅する”感覚も味わえた。これにより、『あーくしゅ』は単独作品でありながらシリーズ全体を再体験できる特別な存在となった。

3. 雑誌での評価

当時のゲーム雑誌、特に『マイコンBASICマガジン』や『MSX・FAN』などでは、本作がしばしば取り上げられた。『マイコンBASICマガジン』ではもともと連載漫画が原点であったため、ゲーム化に至った経緯そのものが話題性を呼んだ。記事では「広告ページのネタをここまで膨らませた発想の勝利」と評され、ゲーム業界の遊び心を象徴する作品として紹介されている。

また、『MSX・FAN』1995年6月号には本作が付録として収録されており、雑誌とゲームが一体となった体験を提供した。このとき初めて触れたユーザーも多く、「奇妙でユーモラスなアドベンチャー」として再評価されるきっかけとなった。

4. ネガティブな意見も

もちろん、すべての感想が肯定的だったわけではない。とくに「理不尽さ」や「パロディに依存しすぎている点」を指摘する声は少なくなかった。

例えば、DOSバーガー空間での“スクラッチカード当たり判定”は、多くのプレイヤーから「運任せすぎる」「攻略の達成感が薄れる」と不満が挙げられた。また、ウルフ・チーム作品を知らないプレイヤーにとっては、登場人物やネタの意味が分からず置いてけぼりになる部分も多く、「ファン以外には楽しみにくい」との批判もあった。

こうした意見は、作品が「内輪向け」に特化しすぎた結果とも言える。しかし一方で、その“内輪感”こそがマニア層には支持され、現在に至るまでカルト的な人気を保つ理由になっている。

5. 現代からの再評価

2006年にプロジェクトEGGでPC-98版が復刻配信されたことで、『あーくしゅ』は再び注目を浴びた。現代のプレイヤーからは「当時のギャグセンスが時代を超えて面白い」「今遊んでも意外に斬新」といった感想が多く寄せられた。逆に「今の基準ではテンポが悪い」「UIが不便」といった批判もあったが、当時の空気感を楽しむ“レトロ体験”として受け入れるユーザーも多かった。

また、SNSやブログなどでは、細かいパロディネタを掘り起こして解説するファン記事が散見される。こうした二次的な楽しみ方が広がっている点も、長寿的な人気の証だろう。

6. コミュニティでの盛り上がり

プレイヤーたちの間では、『あーくしゅ』の小ネタや隠し要素を語り合うことが一種の遊びとなった。例えば「ルアン・カーンが各時代で別の肩書きを持つ理由」「ジェダの台詞がどの映画のパロディか」といった議論が繰り返され、インターネット普及以前から同人誌やファンイベントで取り上げられていた。

このように、ゲームの内容そのもの以上に“ネタを共有して盛り上がる”文化を生んだ点が、『あーくしゅ』を他のタイトルとは一線を画す存在にしている。

7. 総合的な評価

最終的に、『あーくしゅ』の評価を総合すると「人を選ぶが、刺さる人には強烈に刺さる作品」という表現に集約できるだろう。万人に受け入れられる作品ではなく、特にウルフ・チームやその時代のポップカルチャーに親しんだプレイヤーにとっては、これ以上ないほどのご褒美であり、他の追随を許さない唯一無二のゲーム体験を提供した。

8. 感想のまとめ

肯定的な意見

クロスオーバー感が楽しい

主人公二人の掛け合いが絶妙

パロディ満載で笑える

ファンにはたまらないご褒美作品

否定的な意見

理不尽な仕掛けが多い

ファン以外は置いてけぼりになりやすい

テンポや操作性に不便さがある

この二面性こそが『あーくしゅ』の魅力であり、評価が割れる原因でもある。だが、30年以上経った今でも語り継がれていること自体が、作品の持つ特異な存在感を証明している。

■■■■ 良かったところ

『あーくしゅ』は、発売から数十年が経った現在でも、プレイヤーに「ここが良かった」と強い印象を残す要素が多い。単なる番外編にとどまらず、ウルフ・チームの開発姿勢やファンサービス精神が凝縮された作品であり、遊んだ人々が思い出として語り継ぐほどの独自性を持っている。本章では、多くのユーザーが口を揃えて評価した「良かった点」を具体的に掘り下げていく。

1. 二人の主人公による掛け合いの面白さ

まず最も挙げられるのが、ジェダとピクトの掛け合いの妙だ。

従来のアドベンチャーゲームでは、主人公の反応は一種類しか用意されていないことが多かった。しかし『あーくしゅ』では、同じ場面でもジェダで行動するかピクトで行動するかによって、結果やセリフが大きく変わる。この仕組みがプレイヤーに二倍の楽しみを与えた。

ジェダの突拍子もない言動 → 思わず笑ってしまうユーモラスな展開に。

ピクトの真面目な対応 → 物語がスムーズに進み、真相に近づける。

この“二人一組”の構造は、単調になりがちなアドベンチャーゲームに変化を与え、プレイヤーに「次は別のキャラで試してみよう」というリプレイ意欲を喚起した。

2. クロスオーバー企画としての豪華さ

『あーくしゅ』の魅力は「ウルフ・チーム作品のクロスオーバー感」にもあった。

『アークス』『ヴァリス』『Gaudi』『YAKSA』『MID-GARTS』といった作品群から多数のキャラクターが登場し、それぞれに新しい役割やギャグ的アレンジが加えられている。

これは、ファンにとっては「夢の共演」そのものだった。お気に入りのキャラクターが違った角度で登場するだけでなく、他作品のキャラクターとの掛け合いを見ることができる。これによって「このキャラとこのキャラが一緒に登場するのを見たかった!」という欲望が叶えられ、満足感を与えたのだ。

特にルアン・カーンが各時代で違う肩書きを背負って登場するギャグは、「笑いどころの鉄板」として多くのプレイヤーに支持された。

3. パロディとユーモアのセンス

『あーくしゅ』の最大の特徴のひとつが、パロディの多用である。

映画や漫画、小説、当時流行していたアニメのネタが散りばめられ、プレイヤーは次々と現れる小ネタにニヤリとする。単に「引用」するだけでなく、状況に応じて巧みにアレンジされているため、オリジナルの物語に自然に溶け込んでいた。

このパロディ要素は、ギャグゲームにありがちな「一発ネタで終わり」ではなく、物語進行そのものに関わる仕掛けとなっていることが多かった。そのため、「笑えるけれど攻略にも意味がある」という絶妙なバランスが成立していたのだ。

4. 音楽の扱いと“CD収集”のモチーフ

『あーくしゅ』のもうひとつの特徴的な要素が、「音楽」だった。

ゲーム内の目的に“4枚のCDを集める”というものが含まれており、サウンドが物語の中心に据えられている。BGMは過去作からのアレンジに加えて新規作曲も多く、プレイヤーは耳からもウルフ・チームの世界を堪能できた。

「ゲームで音楽を集める」というコンセプトは当時としても新しく、単なる収集要素を超えてゲーム体験そのものを彩る役割を果たしていた。この点は多くのプレイヤーから「音楽の使い方が面白い」と高評価を受けた部分だ。

5. 制作者の遊び心とファンサービス精神

『あーくしゅ』を評価するうえで欠かせないのが、開発陣の遊び心だ。

普通なら没にされそうなギャグやネタをあえて盛り込み、真剣な冒険と不条理なユーモアを同居させている。こうしたバランス感覚は、制作者とプレイヤーが「同じネタで盛り上がる」関係を築く要素となった。

ファンがニヤリとする小ネタを随所に配置し、あえて“わかる人だけがわかる”仕掛けを残した点は、長年語られる理由のひとつだろう。

6. 難易度の高さが生む達成感

『あーくしゅ』は理不尽とすら言われる難易度を持っていたが、それを乗り越えたときの達成感は格別だった。

特にDOSバーガー空間の突破や、キャラクター切り替えを駆使して得られる正解ルートは、「やっと進めた!」という喜びを強く印象付けた。

また、クリア後に得られるエンディングや演出は、苦労を乗り越えたプレイヤーだけが味わえるご褒美であり、それも「良かった点」として強調される。

7. 番外編としての新鮮さ

本編『アークス』シリーズがシリアスなRPGであったのに対し、『あーくしゅ』は徹底的にコミカルな方向へ振り切った。その落差がかえって新鮮であり、「同じ世界観でもこんなに違う表現ができるのか」とプレイヤーを驚かせた。

ファンにとっては「肩の力を抜いて楽しめるアークス作品」という位置づけであり、ギャグテイストながらも愛着を深めるきっかけになった。

8. 総合的に良かったところまとめ

キャラクター切り替えの楽しさ → 漫才的なやり取りが新鮮。

クロスオーバー要素 → 他作品キャラが多数登場し、夢の共演が実現。

パロディとユーモア → 笑えるだけでなく攻略にも活きる。

音楽の重要性 → CD収集とBGMの融合が斬新。

ファンサービス精神 → “内輪感”を逆手に取った遊び心。

高難易度による達成感 → クリアの喜びが大きい。

番外編の新鮮さ → シリアスとのギャップが魅力。

総じて、『あーくしゅ』は「プレイヤーを笑わせながら惹き込む」独特のゲームであり、そのユーモアとサービス精神が“良かったところ”として長く語り継がれている。

■■■■ 悪かったところ

どんなに魅力的なゲームにも長所と短所は存在する。『あーくしゅ』はファンにとって「ご褒美的」な側面を強く持つ作品であったが、その反面、一般的なプレイヤーにとっては不便さや難しさ、理解のしづらさが目立つ部分も多かった。ここでは、発売当時から現在に至るまで指摘され続けてきた“悪かったところ”を整理していく。

1. 難解で理不尽なゲーム進行

最も多くのプレイヤーが口を揃えたのが、「理不尽さ」である。

特に時代間を移動する「DOSバーガー空間」での“スクラッチカード判定”は、プレイヤーのスキルではなく完全に運に依存する仕掛けであり、進行を妨げる大きな障害となった。セーブとロードを駆使すれば突破できるが、それ自体がプレイヤーにとってストレスになり、「やらされ感」が強く残った。

また、キャラクターの切り替えを誤ると、正解が見えていても進めない場合が多く、正しい行動を見つけるまで試行錯誤を強いられる。この試行錯誤自体は面白い部分でもあるのだが、人によっては「手探りが過ぎて不親切」と感じる要素になった。

2. ウルフ・チーム作品を知らないと理解が難しい

『あーくしゅ』はクロスオーバー要素が大きな魅力である一方で、それが欠点にもなっていた。

登場人物や舞台の多くが過去のウルフ・チーム作品に基づいているため、それらを知らないプレイヤーにとっては「誰が誰なのか分からない」「なぜ笑いどころなのか理解できない」という状況に陥る。

ファンにとっては「待ってました!」という展開も、未プレイの人には単なる唐突なイベントにしか見えない。この“内輪感”は、作品の敷居を高くしてしまった。結果として、一般的なアドベンチャーゲームファンよりも、熱心なウルフ・チーム愛好者にしか強く響かない内容となっていた。

3. 操作性やテンポの悪さ

当時のPCゲーム全般に言えることではあるが、『あーくしゅ』も操作性やテンポの面で不満が指摘された。

コマンド選択型アドベンチャーの宿命として、同じ場所を何度も調べたり、会話を繰り返し確認したりしなければならない。そのうえで「主人公を切り替える」操作が追加されているため、テンポの悪さを感じる人は少なくなかった。

さらに、誤った選択肢を選ぶと即座にゲームオーバーになることもあり、セーブを頻繁に行わないと大きなやり直しを強いられる。これは緊張感を生む要素でもあるが、多くのプレイヤーからは「面倒」「遊びにくい」との声が上がった。

4. グラフィック表現の制約

PC-8801やMSX2といった当時の環境では、グラフィック表現に大きな制限があった。『あーくしゅ』も例外ではなく、特に初期PC版では背景やキャラクターの描写が簡素に見えてしまう場面が多い。

もちろん、PC-9801版やX68000版では比較的鮮やかなグラフィックが描かれていたが、アニメーションの少なさや動きの乏しさは否めなかった。シナリオ重視のアドベンチャーとはいえ、「ギャグを視覚的にもっと強調してほしかった」という声もあった。

5. 説明不足な部分が多い

ゲームのシナリオはパロディやセルフオマージュが多いため、説明なしで突き進む場面が非常に多い。プレイヤーが背景知識を持っていないと、イベントの意味が理解できず、「なぜこの展開になるのか分からない」と戸惑うこともあった。

攻略本や雑誌記事を読めば理解できる部分も多かったが、単独でプレイした場合は情報不足を強く感じたプレイヤーも少なくなかった。

6. コメディ色とシリアス色のバランス

『あーくしゅ』は番外編としてギャグ寄りに振り切った作品だが、それが「期待していたものと違う」と感じたユーザーもいた。本編『アークス』シリーズは壮大なファンタジーRPGであり、その延長線上にある外伝を想像していたファンにとっては、漫才調のやり取りや不条理ギャグは賛否を呼んだ。

「番外編だからこそ楽しめる」という意見も多い一方で、「本編の雰囲気を壊している」と感じるユーザーも少なからず存在した。

7. 一般的な知名度の低さ

本作は発売当時も「コアなファン向け」と見なされることが多く、大ヒットには至らなかった。広告も『マイコンBASICマガジン』誌上での展開が中心であり、広いユーザー層に浸透することは難しかった。その結果、知らない人にとっては「マイナーすぎる作品」として埋もれてしまい、話題性を持続できなかった点も弱点として挙げられる。

8. 総合的に見た“悪かったところ”

理不尽な進行 → 運要素が強すぎる(DOSバーガー空間など)。

敷居の高さ → 過去作を知らないと理解しにくい。

操作性の悪さ → キャラ切り替えやセーブ頻度の多さがテンポを阻害。

表現の制約 → グラフィックや演出がやや物足りない。

説明不足 → 背景知識がないと意味不明な場面も多い。

期待とのギャップ → シリアスを期待した人にとっては肩透かし。

知名度不足 → ファンの内輪で盛り上がる傾向が強すぎた。

これらは確かに欠点であったが、それらを含めてもなお『あーくしゅ』が語り継がれているのは、「悪さを含めて愛される」タイプのゲームだからだろう。理不尽さや敷居の高ささえネタにできる点も、カルト的な人気を支える要因となった。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

『あーくしゅ』には数多くのキャラクターが登場する。主人公の二人はもちろん、過去のウルフ・チーム作品からのゲストや、本作オリジナルの立ち位置を与えられた人物たちがにぎやかに画面を彩る。しかも、単なる再登場ではなくギャグ的に再解釈されていたり、意外な役割を担っていたりするため、プレイヤーごとに「好きなキャラ」が大きく分かれるのも本作の面白さのひとつだ。本章では、特に人気を集めたキャラクターや、プレイヤーの心に強く残った登場人物を掘り下げて紹介していく。

1. 主人公コンビ ― ジェダとピクト

まず外せないのは、主人公の二人「ジェダ・チャフ」と「ピクト・A・ピヨント」だ。

この二人は本作の中心であり、ゲーム体験の印象を決定づける存在である。

ジェダ:突拍子もない言動を繰り返すボケ役。ときに意味不明な発言をしたり、トラブルの原因になったりするが、そのユーモラスなキャラクター性がプレイヤーを笑わせる。破天荒さゆえに攻略上のキーになることも多く、「ジェダじゃなきゃ進まない」という場面が用意されている点も好評だった。

ピクト:真面目で冷静なツッコミ役。ジェダの暴走を止めつつ、物語を筋道立てて進める役割を担う。論理的な思考で状況を切り抜ける姿はプレイヤーの安心感につながり、好感度も高かった。

この“漫才コンビ”的な構造はプレイヤーの人気を二分し、「自分はジェダ派」「いやピクト派」と意見が分かれることも少なくなかった。二人を切り替えながら遊ぶシステムそのものが魅力的であったため、必然的にどちらにも思い入れを持つプレイヤーが多かった。

2. ルアン・カーン ― 愛すべき道化

本作で一際強い印象を残したのが、各時代に登場する「ルアン・カーン」である。

原作『MID-GARTS』ではシリアスな敵キャラクターとして描かれていたが、『あーくしゅ』では完全にギャグキャラへと改変されている。

現代では「光の大道芸人」

近未来では「光のコマンド」

超未来では「愛と勇気の男」

過去では「光の浪人」

と、登場するたびに肩書きが変わり、その都度お決まりのテーマ曲とともに登場する。このお約束感がプレイヤーの心を掴み、ある意味“本作のマスコット”のような存在になった。

ルアン・カーンは「悪役のギャグ化」の成功例として、多くのファンに愛されている。元作品を知っている人にとっては「こんな形で再登場するのか!」という驚きと笑いを提供し、知らない人にとってもユーモラスな登場パターンそのものが楽しかった。

3. 金竜リグ・ヴェーダ ― 世界をつなぐ導き手

『アークス』から続くセイクリッドファンタジーシリーズの象徴的存在である「金竜リグ・ヴェーダ」も印象深い。

彼はプレイヤーに使命を授ける存在として登場し、物語全体の重厚感を担っている。ギャグ要素が満載の本作において、彼の登場シーンは神秘的でシリアスな空気を醸し出し、作品全体のバランスを保つ役割を果たしていた。

その荘厳な存在感があるからこそ、他のキャラクターのコミカルなやり取りが引き立ち、プレイヤーから「リグ・ヴェーダが出ると引き締まる」と高く評価された。

4. ゲストキャラクターたち

『あーくしゅ』の楽しみのひとつは、ウルフ・チームの過去作からのゲストキャラクターたちである。

『夢幻戦士ヴァリス』のキャラクター

DOSバーガー空間で登場するユーモラスな存在。シリアスな原作とは違う側面が見られる点が面白かった。

『Gaudi -バルセロナの風-』のアンナ

バルセロナオリンピックを背景とする現代編に登場。芸術や文化を象徴するキャラクターとして印象に残った。

『ファイナルゾーン』のボウイ、ボンバー、モモコ

近未来編に登場し、軍事的で荒廃した雰囲気を演出。特にモモコはユーモラスな言動で人気を博した。

『YAKSA』の伊織や沙羅

過去編では和風テイストを強調。シリアスな背景を持ちながらも、『あーくしゅ』では軽妙に描かれており、ギャップが魅力となった。

これらのゲストキャラクターは「元ネタを知っている人」にとっては懐かしさを呼び起こし、「知らない人」にとっては新しいキャラクターとの出会いになった。どちらの層にも楽しみを提供した点が好評だった。

5. U子と0子 ― メタ的存在感

現代編に登場する「U子(ゆーこ)」と「0子(れいこ)」も、ファンから愛されたキャラクターである。彼女たちは名前やキャラクター性からして強いパロディ色を持ち、ギャグ要員としてストーリーを盛り上げた。とくにU子は“ユーザー”を連想させる名前から、「プレイヤー自身を茶化しているのでは?」と感じさせるメタ的存在感があり、強い印象を残した。

6. 行方不明の仲間たち

『アークス』や『アークスII』からのキャラクター ― エリン、サーラ、チノップ、グラン、スー・ニー、バザン ― も本作では行方不明という形で登場する。彼らはギャグ中心のストーリーの中で、過去作とのつながりを感じさせる大事な役割を担っていた。特にエリンやサーラの登場はファンにとって感慨深く、思い入れを再確認させるものだった。

7. プレイヤーに人気の理由まとめ

『あーくしゅ』に登場するキャラクターは、一人ひとりが強烈な個性を放っていた。

ジェダ → ボケ役として愛される。

ピクト → 安心感を与えるツッコミ役。

ルアン・カーン → ギャグ化された悪役として大人気。

リグ・ヴェーダ → 神秘的な存在感で物語を支える。

ゲスト勢 → 過去作ファンを喜ばせる懐かしさ。

U子&0子 → メタ的なギャグキャラとして印象的。

こうしたキャラクター群は単なる“登場人物”ではなく、プレイヤーの思い出や当時のゲーム文化と結びついた存在となっている。結果として「誰が好きか」を語ること自体がファン同士の大きな楽しみになり、今日に至るまで『あーくしゅ』の魅力を支えているのだ。

[game-7]

●対応パソコンによる違いなど

『あーくしゅ』は1989年から1990年にかけて、複数のパソコン機種向けに発売された。当時は現在のように「マルチプラットフォームで性能差が少ない」という状況ではなく、各機種ごとに性能・表現力・操作性に大きな違いがあった。そのため、同じ『あーくしゅ』でも遊ぶ機種によって印象が変わるというユニークな体験ができたのである。本章では、それぞれの対応機種版を個別に取り上げ、違いを具体的に解説していこう。

1. PC-8801版(1989年12月16日発売)

まず最初にリリースされたのが、NECのPC-8801シリーズ版である。

当時の国内PC市場ではPC-88が主流であり、多くのユーザーがこの環境でゲームを楽しんでいた。そのため『あーくしゅ』の“初体験版”はこのPC-88版であったと言える。

グラフィック:PC-88は表示色数が限られており(最大512色中8色同時表示)、ビジュアルはやや簡素である。しかしウルフ・チームのグラフィッカーたちの腕により、少ない色数でも印象的な画面が作られていた。とくにキャラクターの表情変化や背景の細部に工夫が凝らされており、シンプルながらも味わい深い。

サウンド:FM音源(YM2203など)によるBGMが用意され、効果音もアドベンチャーゲームとしては十分な演出力を持っていた。ただし、後の機種と比べると迫力には欠け、音楽面での本作の魅力を100%表現できていたわけではない。

印象:初版ゆえにバグや調整不足が多少見られたが、それでもファンにとっては待望のリリースであり、最初に触れたプレイヤーが多かったため「思い出深いバージョン」として記憶されている。

2. MSX2版(1990年2月24日発売)

次にリリースされたのが、MSX2版である。

MSXは国内外に広く普及した規格機であり、ユーザー層も多様だった。MSX2版『あーくしゅ』は、より手軽にプレイできる環境を提供したが、同時にハードの制限も強かった。

グラフィック:MSX2は256色中16色同時表示が可能であり、PC-88版に比べると色数が増えた。ただし処理速度の遅さやスプライト表示の制約により、画面描画がカクついたり、場面転換が遅いと感じるユーザーもいた。

サウンド:標準ではPSG音源のみだが、FM音源カートリッジを搭載している場合はBGMがよりリッチに再生された。この違いにより「環境によって印象が変わる」特徴があった。

評価:当時の『MSX・FAN』誌では付録として紹介されるなど、MSXユーザーに強く結びついたバージョンである。そのため、MSXファンの中では「思い出の隠れた名作」として語られることが多い。

3. PC-9801版(1990年3月発売)

NECのPC-9801シリーズは、当時のビジネス用パソコンとして圧倒的なシェアを誇っていた。ゲーム用としても人気があり、『あーくしゅ』のPC-98版は「もっとも安定して完成度の高いバージョン」として評価されることが多い。

グラフィック:640×400ドットの高解像度と16色表示を活かし、キャラクターや背景がよりシャープに描写された。色数自体はMSX2と同等だが、高解像度により“読みやすさ”と“雰囲気の重厚さ”が増している。

サウンド:FM音源ボードを搭載すればBGMは非常に高品質で、他機種と比べて音楽的な満足度は高かった。特に「CDを集める」というゲームコンセプトと相まって、音楽面の魅力を最も引き出したバージョンである。

印象:安定性や完成度から「正統派」と評される。2006年にプロジェクトEGGで配信されたのもこのPC-98版であり、現代でも触れやすい環境が残っている。

4. X68000版(1990年3月発売)

最後に登場したのが、シャープのX68000版である。

X68000は当時「ゲームが最も美しく動くパソコン」として知られており、アーケード移植やハイエンド志向のユーザーに支持されていた。『あーくしゅ』のX68k版も、その性能を活かした豪華な仕上がりだった。

グラフィック:多色表示能力(65536色中16色、後期は256色同時表示)により、他機種よりも鮮やかな画面を実現。キャラクターの立ち絵や背景の細部がより豊かに描かれ、ギャグシーンの表情変化も一層生き生きとして見えた。

サウンド:内蔵FM音源に加えてMIDIボードを使用すれば、圧倒的に高品質なBGMを楽しめた。特にウルフ・チーム作品に慣れ親しんだ音楽ファンからは「X68k版の音楽がベスト」との声も多い。

印象:ハード性能を存分に発揮した豪華版であり、「最も贅沢な『あーくしゅ』」と評される。ただし価格やハード普及率の問題で、実際に触れたプレイヤーは限られていた。

5. 機種間の比較とプレイヤーの声

それぞれのバージョンには一長一短があった。

PC-88版:初出ゆえに思い入れが強い。

MSX2版:雑誌連動や親しみやすさで愛された。

PC-98版:安定性と完成度が高く、最も広くプレイされた。

X68000版:グラフィック・サウンドともに豪華でマニア垂涎。

プレイヤーの間では「どの機種版がベストか」という議論がしばしば交わされ、今なお各バージョンの良さを語るファンがいる。結果として、『あーくしゅ』は「機種ごとの違いを楽しむ」というレトロPCゲームならではの体験を提供していたのだ。

6. 現代的視点からの再評価

現代のプレイヤーがエミュレーションや復刻配信で『あーくしゅ』を体験するとき、どの機種版を選ぶかによって印象が大きく変わる。PC-98版は遊びやすく万人向け、X68000版は資料的価値が高く、MSX2版は雑誌文化との結びつきを感じられる。PC-88版は最古の歴史的資料として重要である。

こうした違いを比較しながら楽しめるのは、レトロPCゲームならではの贅沢な楽しみ方である。

まとめ

『あーくしゅ』は同じタイトルでありながら、機種ごとに違った顔を見せる作品であった。

PC-88版の素朴さ、MSX2版の親しみやすさ、PC-98版の完成度、X68000版の豪華さ ― いずれも一長一短であり、プレイヤーの環境や好みによって“ベスト版”が変わる。この機種間の違いは、当時のPCゲーム文化の多様性を象徴するものであり、『あーくしゅ』が今日まで語り継がれる理由のひとつになっている。

●同時期に発売されたゲームなど

『あーくしゅ』がリリースされた1989年末から1990年前後は、日本のパソコンゲーム市場が最も熱気に満ちていた時期のひとつである。NECのPC-8801シリーズやPC-9801シリーズが依然として主流であり、X68000やFM TOWNSといった新鋭機も登場して表現力が飛躍的に向上していた。各メーカーは競うように新作を発表し、ジャンルの多様化やグラフィック・サウンドの進化が著しかった。

ここでは『あーくしゅ』と同時期に登場し、プレイヤーから注目を集めた代表的なパソコンゲームを10本取り上げ、ゲーム名・販売会社・発売年・販売価格・内容を整理しながら解説していこう。

★『ソーサリアン』

販売会社:日本ファルコム

発売年:1989年(PC-98版、X68000版など展開)

販売価格:8,800円前後

ゲーム内容:

『イース』や『ドラゴンスレイヤー』で知られるファルコムが送り出したアクションRPG。プレイヤーはパーティーを組み、シナリオ形式で複数の冒険をこなす。キャラクターが歳をとり、世代交代していくシステムが画期的で、長期的なプレイ体験を提供した。当時のPCゲームの中でも圧倒的な完成度を誇り、RPG史に残る名作とされている。

★『ヴァリスII』

販売会社:日本テレネット

発売年:1989年

販売価格:7,800円前後

ゲーム内容:

女子高生ゆーこが異世界で魔剣ヴァリスを手に戦う人気アクションシリーズの第2作。グラフィックの美しさとアニメ的な演出が話題となり、特にX68000版やPCエンジン版はビジュアルシーンが強烈な印象を残した。『あーくしゅ』とも関わりが深く、同じくウルフ・チームやテレネットの系譜に連なる作品群との“文化的な空気”を共有していた。

★『ファイナルゾーン』

販売会社:日本テレネット(ウルフ・チーム開発)

発売年:1989年

販売価格:7,800円前後

ゲーム内容:

近未来を舞台にしたアクションシューティング。多彩な武器を駆使し、都市や施設を駆け抜けながら敵を殲滅する。シリアスなストーリーと硬派なゲーム性が特徴で、『あーくしゅ』にもボウイやモモコといったキャラが登場する。こうしたクロスオーバーを理解するためには、本作の存在を知っている必要があった。

★『YAKSA』

販売会社:日本テレネット(ウルフ・チーム開発)

発売年:1989年

販売価格:7,800円前後

ゲーム内容:

和風テイストを持つアクションゲームで、剣士・伊織と仲間たちが妖怪や悪しき存在に立ち向かう。硬派なビジュアルと緊張感あるアクションが評価され、『あーくしゅ』の過去編に直結する世界観を形成していた。ギャグ化されて再登場した際のギャップは、多くのファンに笑いと驚きを与えた。

★『ミッドガルツ(MID-GARTS)』

販売会社:日本テレネット(ウルフ・チーム開発)

発売年:1989年

販売価格:7,800円前後

ゲーム内容:

宇宙を舞台にしたSFシューティングRPG。シリアスなドラマ性と濃厚な設定でコアな人気を集めた。敵キャラクター「ルアン・カーン」が『あーくしゅ』でギャグキャラに改変されたことは有名で、元作品を知る人にとっては強烈な“笑いどころ”となった。

★『ロードス島戦記』

販売会社:ハミングバードソフト

発売年:1989年

販売価格:8,800円前後

ゲーム内容:

当時大人気だった小説・テーブルトークRPGを題材にしたアドベンチャーRPG。美しいグラフィックと豊富なシナリオテキストが特徴で、ファンタジー世界を本格的に体験できるゲームとして人気を博した。『あーくしゅ』と同じ年に発売され、シリアス系ファンタジーとギャグ系ファンタジーの対比として語られることもあった。

★『ハイドライド3』

販売会社:T&E SOFT

発売年:1989年

販売価格:8,800円前後

ゲーム内容:

日本のアクションRPGの草分け『ハイドライド』シリーズ第3作。広大なマップを探索し、成長要素やリアルタイム戦闘を組み合わせた意欲作である。シリアスで王道的な冒険譚であり、『あーくしゅ』のようなパロディ性の強い作品とは一線を画していた。

★『Ys III: ワンダラーズ フロム イース』

販売会社:日本ファルコム

発売年:1989年

販売価格:8,800円前後

ゲーム内容:

『イース』シリーズ第3作。横スクロール型アクションに変更され、従来のシリーズから大きな進化を遂げた。冒険のテンポの良さと音楽の素晴らしさが特に高く評価され、当時のPCゲーマーに強烈な印象を残した。音楽を強調した点は『あーくしゅ』のCD収集要素とも通じる部分がある。

★『幻影都市』

販売会社:ウルフ・チーム

発売年:1989年

販売価格:7,800円前後

ゲーム内容:

サスペンス色の強いアドベンチャーゲーム。都市伝説や陰謀をモチーフとしたシナリオで、大人向けの雰囲気を持っていた。『あーくしゅ』とは異なり、真剣な物語が展開するため「同じ開発チームがこうも雰囲気の違う作品を作るのか」と驚かれた。

★『アークスII Silent Symphony』

販売会社:ウルフ・チーム

発売年:1989年

販売価格:8,800円前後

ゲーム内容:

『アークス』シリーズの第2作で、本編をさらに壮大に広げたRPG。重厚なストーリーや仲間キャラクターの存在感が好評だった。この作品のキャラクターたちが『あーくしゅ』にゲストとして多数登場したため、ファンにとってはセットで思い出に残る存在である。

同時期作品との比較から見える『あーくしゅ』の立ち位置

以上のラインナップを振り返ると、1989年~1990年のPCゲームは「シリアスで壮大なRPGやアクション」が主流であったことが分かる。その中で『あーくしゅ』は「番外編」「ギャグ」「パロディ」といった独自の立ち位置を確立していた。

他作が「壮大な冒険」を描く中で、『あーくしゅ』は「冒険を茶化す」役割を担った。

他作が「重厚な物語」を提供する一方で、『あーくしゅ』は「笑いと遊び心」を提供した。

他作が「ブランドの本流」を拡張するのに対し、『あーくしゅ』は「外伝でファンを和ませる」存在だった。

この対比こそが、『あーくしゅ』をユニークで記憶に残る作品にしている。

[game-8]

![アイアップ NEW OH!寿司ゲーム [21]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/cagu-le/cabinet/dsproducts/096/0002626595-1.jpg?_ex=128x128)