『うる星やつら』 ラム 制服版 1/7スケール (塗装済み完成品フィギュア)

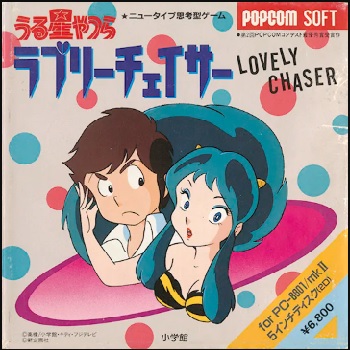

【発売】:ポプコムソフト

【対応パソコン】:

【発売日】:1985年

【ジャンル】:パズルゲーム

■ 概要

● 時代背景と開発の経緯

1980年代半ば、日本のパソコンゲーム市場は黎明期から成熟期へと差しかかる時期だった。NECのPC-8801シリーズや富士通のFM-7シリーズといった8ビットパソコンが家庭に普及し、雑誌『ポプコム』や『ログイン』『マイコンBASICマガジン』などが新しい文化を支えていた。こうした時代に登場したのが、「うる星やつら ラブリーチェイサー」である。1985年、ポプコムソフト(小学館の関連ブランド)から発売されたこのタイトルは、単なるキャラクターゲームに留まらず、「読者参加型ゲーム開発」という新しい潮流の象徴でもあった。 当時の『ポプコム』誌上では、読者がオリジナルのゲームを投稿し、その中から優秀作を商品化する「ポプコム・コンテスト」が行われており、本作はその第2回コンテスト最優秀賞受賞作品として誕生した。開発者は当時の一般投稿者であり、プロではなかったが、完成度の高さが編集部を驚かせ、正式に商品化が決定した経緯がある。

● 『うる星やつら』という原作の存在

高橋留美子による漫画『うる星やつら』は、1980年代のサブカルチャーを代表する作品として絶大な人気を誇っていた。アニメ版も放送中で、ラムやあたるといったキャラクターはすでに全国区の人気を得ていた。本作はその版権を正式に使用したパズルゲームであり、キャラクターゲームのはしりといえる存在である。 とはいえ、当時の8ビットパソコンでは表現力に大きな制約があり、キャラクターを完全に再現することは困難だった。そこで本作では、アイコン風のミニキャラ(ドット絵)を用いて「誰が誰なのか一目で分かる」デザインに挑戦。小さなキャラクターチップの中に、ラムのツノや髪型、あたるの制服姿などを緻密に描き込み、ファンが見ればすぐにわかるよう工夫されている。

● ゲームの基本システム

『うる星やつら ラブリーチェイサー』は、一見すると単純なパズルゲームである。プレイヤーは盤上のラムの駒を操作し、他の女性キャラにくっついてしまう「あたるの駒」を電撃で撃退しながら、最終的にあたるをラムのもとに導くのが目的だ。 マップ上には障害物や他のキャラの駒が配置されており、それらを回避しつつ効率的に動かすためには論理的思考と瞬時の判断力が求められる。単にスコアを稼ぐタイプではなく、各ステージで限られた手数内に目的を果たす「知的パズル型」の設計となっている。 こうした構成は、当時流行していたアクション主体のPCゲームとは一線を画し、思考型パズルゲームの先駆けとして評価された。

● 見た目の印象と操作感

PC-8801版とFM-7版ともに、表示解像度は640×200ドット前後、カラーは8色(FM-7版では最大16色)という制約の中で作られている。それにもかかわらず、本作は背景やキャラ配置が丁寧にデザインされ、明るくポップな印象を与える。特にラムのキャラクターは、数ドットの中でも髪の緑色を表現し、愛嬌ある姿でプレイヤーを魅了した。 操作はカーソルキーと1~2個のアクションキーで完結しており、シンプルながら反応がよく、初心者でもすぐに理解できる。テンポの良いBEEP音による効果音も印象的で、当時のPCスピーカー音としては非常にリズミカルに作られていた。

● ゲームデザインのユニークさ

『ラブリーチェイサー』の最大の特徴は、「恋愛」をテーマにしたパズルゲームである点だ。多くの当時のパズルが無機質なブロックや数字を扱っていたのに対し、この作品では男女のキャラ関係をモチーフにして、物語性をパズルの中に持ち込んだ。 あたるが他の女性キャラに惹かれて近づき、それをラムが電撃で阻止する――そんな日常のドタバタをそのままパズルルールに置き換えた発想は、まさに『うる星やつら』の世界観そのもの。プレイヤーはゲームを解きながら、同時にアニメの一幕を再現しているような感覚を味わえた。

● 雑誌文化との結びつき

本作を語るうえで欠かせないのが、ポプコム誌との連動性である。誌面では発売当初から特集記事や攻略コーナーが組まれ、開発者インタビューも掲載された。読者投稿から誕生したゲームを商品化するという試みは当時画期的で、雑誌読者に「自分たちのアイデアが世に出る可能性がある」という夢を与えた。 この仕組みは後の『ログインソフトコンテスト』や『マイコンBASICマガジン・投稿プログラムシリーズ』などにも影響を与え、アマチュアからプロへの登竜門として文化的意義を持つ。

● 発売形態と価格

発売は1985年。媒体は5インチフロッピーディスク、パッケージは小型の紙箱にカラージャケットが付属するスタイルで、価格はおよそ4,800円前後だった。マニュアルには操作説明だけでなく、原作ファン向けに簡単なキャラクター紹介も掲載されていた。BASICやアセンブラではなく完全な実行ファイル形式で供給されており、当時としては完成度の高い商用パッケージだったといえる。

● 文化的意義

『うる星やつら ラブリーチェイサー』は、パソコンゲームがまだ「自作プログラム文化」に属していた時代に、同人と商業の中間に立つ存在だった。そのため、後の世代から見ると非常に興味深い立ち位置を占めている。 単に版権を使ったファンアイテムではなく、読者の創造力と雑誌メディアの発信力が結びついた“草の根メディアミックス”の成功例として、1980年代の日本パソコン文化を象徴する作品の一つとして再評価されている。

■■■■ ゲームの魅力とは?

● 原作の雰囲気を活かしたパズル構成の妙

『うる星やつら ラブリーチェイサー』が特に注目されたのは、原作のドタバタ恋愛コメディを、単純なアクションでもアドベンチャーでもなく「パズル」という形で表現した点にある。あたるが他の女性に惹かれて動き回る、その様子をマップ上の駒の挙動で再現し、ラムが電撃で制裁を加える――この発想自体が極めてユニークだ。 ゲーム内では、プレイヤーはラムの駒を操作し、あたるが他の女性キャラに接触する前に電撃を放つことで阻止する。つまり「嫉妬と愛情」という原作のテーマを、ゲームルールとして見事に構築している。キャラクターの感情がゲームループに直結する設計は、当時としては斬新であり、アニメのファンが自然に入り込める世界観だった。

● キャラクター表現のこだわり

8ビットパソコン時代のグラフィック表現は、わずか数十ドットでキャラクターを描かなければならなかった。だが本作の開発者は、その制約をむしろ魅力に変えている。たとえばラムのツノや虎柄ビキニ、あたるの学生服といった特徴が数ドットで見事に表現されており、プレイヤーは「小さいのにちゃんとラムだ!」と感じられる。 この“ミニチュア感”は、後のスーパーファミコン時代のデフォルメキャラの原点のようでもあり、当時のパソコンファンの間で「キャラクターアイコンの芸術」と称されたほどだ。さらにFM-7版では色表現が豊かになり、ラムの髪色がより明確に再現されていた点もファンの間で高評価だった。

● ゲーム性の奥深さと中毒性

ルール自体はシンプルだが、マップ構成や敵キャラの配置により、ステージごとにまったく異なる戦略が求められる。特に中盤以降では、あたるの行動パターンを読み切る洞察力と、素早い判断が求められるため、プレイヤーの反射神経と論理思考の両方が試される。 この「単純なのに難しい」バランスが中毒性を生み、繰り返し挑戦したくなる構造となっていた。クリアした際の達成感は大きく、プレイヤーの多くが「たった数分の1ステージに何度も再挑戦してしまう」と語っていたという。 また、制限時間や電撃の使用回数などが巧妙に設定されており、常に緊張感を保ちつつプレイできる点も、本作をただのキャラゲーに終わらせなかった理由である。

● サウンドが作り出す軽妙なテンポ

BGMは存在しないが、BEEP音による効果音が驚くほど効果的に使われている。たとえば、ラムが電撃を放つ瞬間の「ピキーン!」という音は非常に印象的で、当時のユーザーにとって一種のトレードマークになっていた。 さらに、あたるが他の女性キャラにくっついた時の短い警告音や、ステージクリア時の軽快なチャイム音など、限られた音源ながらキャラクターの性格やシーンの空気を的確に伝えている。これにより、画面上のドット絵に命が吹き込まれ、プレイヤーはまるでギャグアニメを見ているような軽快さを感じることができた。

● 読者投稿の夢を実現した作品としての魅力

このゲームは単に「うる星やつらのゲーム」ではない。雑誌『ポプコム』読者が生み出した作品が公式に商品化されるという前例の少ない試みであり、「アマチュアが商業に届いた瞬間」を体現していた。その背景を知ることで、プレイヤーは単なるパズル以上の熱量を感じることができた。 当時の誌面では開発者へのインタビューも掲載され、「好きな作品を題材に、読者の立場からここまで作れるのか」という感動を呼び、他の読者にも創作意欲を与えた。つまり本作は、プレイヤー=創り手という1980年代パソコン文化の精神そのものを象徴しているのだ。

● 繰り返し遊びたくなる構造

クリア条件が明確でテンポが良いことに加え、プレイヤーの工夫次第でより効率的なルートを発見できる設計がされていた。スコアアタック要素は薄いが、「より少ない手数でクリアできるか」「完璧なタイミングで電撃を当てられるか」といった挑戦が自然に生まれる。 こうしたリプレイ性の高さは、後の「倉庫番」や「パズルボブル」など、シンプルながら深みのあるパズルゲームにも通じており、ジャンルの原型的存在といえる。

● コミカルな演出とキャラクター愛

本作はセリフや長いイベントは存在しないが、各駒の挙動がまるで短いコメディのように構成されている。あたるが近づくと女性キャラが「逃げる」、ラムがそれを追う――この動作だけで、作品全体に“うる星やつららしさ”が溢れている。 ラムの「電撃=愛のムチ」はゲーム的にも象徴的で、失敗してもどこか笑って許せる雰囲気を持つ。つまり本作は、プレイヤーを怒らせないゲームデザインの先駆けでもあった。

● 当時のプレイヤー層に与えた印象

1980年代半ばのPCゲーマーといえば、男子学生や技術愛好家が中心だった。そんな中で、本作は少女漫画・アニメ原作を題材にしつつも、性別を問わず楽しめる内容として話題を集めた。 特に「うる星やつら」の女性ファンが、初めて自分の好きな作品を“自分のパソコンで操作できる”という新鮮な体験を得た点も重要で、ファンコミュニティにおける“女性プレイヤーの受け皿”としての役割も果たした。

● 小規模ながら完成度の高いゲームバランス

ゲーム全体のボリュームは大作RPGのように長くはないが、1ステージごとの密度が高く、無駄がない。難易度のカーブも絶妙で、序盤でルールを覚え、中盤で慣れ、終盤で頭をフル回転させるような構成になっている。 これにより、プレイヤーは常に“もう一度やってみよう”というモチベーションを維持できた。ステージクリアごとに少しずつ変わるキャラ配置や、あたるの行動パターンの変化が飽きを防ぎ、少人数開発ならではの緻密な設計が光っていた。

● ファンアイテムとしての希少価値

1985年当時、アニメや漫画の公式ライセンスを得たパソコンゲームはまだ珍しく、版権ものとしては数少ない成功例である。さらに流通量も限られていたため、後年のコレクター市場では高値で取引されるようになった。 特に、ポプコムのロゴ入りパッケージや取扱説明書が完備した状態のものは非常に貴重で、現在では“パソコン文化遺産”として語られることもある。

■■■■ ゲームの攻略など

● 基本操作とゲームの流れを理解する

『うる星やつら ラブリーチェイサー』の攻略の第一歩は、盤面の構造と各キャラクターの動きを正確に把握することから始まる。プレイヤーが操作するのはラムの駒であり、カーソルキーで上下左右に移動し、スペースキーまたは特定キーで電撃を放つという非常にシンプルな操作体系になっている。 あたるの駒は自律的に動き、ステージごとに定められたパターンを繰り返す。最初の数ターンでその行動を観察し、どのタイミングでどの女性キャラに接近するかを見極めることが勝利の鍵となる。 プレイヤーの目的は、あたるが他の女性キャラに触れる前に電撃で妨害し、最終的にラムと結ばれるよう導くこと。動きの順序を誤ると、他キャラとの接触イベントが発生し失敗となるため、冷静な観察と手順管理が不可欠だ。

● ステージ構成と難易度の変化

初期ステージはチュートリアル的な性格が強く、基本操作を覚えることに重点が置かれている。障害物は少なく、あたるの移動スピードも遅めで、誰でも簡単にルールを理解できる。 中盤に差しかかると、障害物の配置が複雑化し、キャラクターの動線が重なり始める。特に中盤の“喫茶店ステージ”では、テーブルや椅子を模したブロックが迷路状に並び、ラムの動きを制限する。あたるの動きも素早く、どこで電撃を放つかの判断がシビアになる。 終盤では、複数の女性キャラが同時にマップ上を動く「マルチルートステージ」が登場し、優先順位の見極めが重要となる。先にどのキャラをブロックするか、どの位置で待機するかによって結果が大きく変化するため、試行錯誤が不可欠だ。

● 電撃のタイミングを極める

ラムの電撃は本作の最も重要なアクションであり、単なる攻撃手段ではなく戦略ツールとして機能する。電撃の射程は短く、方向も固定のため、タイミングを誤ると空振りして貴重なチャンスを逃す。 有効な方法は、「あたるが接触まであと1マス」という位置を狙って発動すること。早すぎると意味がなく、遅すぎるとゲームオーバーになる。このギリギリの緊張感が本作の魅力でもあり、熟練者ほど“予測電撃”を多用する。 また、連続で電撃を使うと、あたるが一瞬立ち止まる特性を利用し、行動パターンをリセットさせる裏技的な戦法も存在する。このテクニックを駆使すれば、難関ステージの攻略が格段に楽になる。

● 女性キャラの配置と誘導パターン

ステージごとに登場する女性キャラ(しのぶ、サクラ、弁天、ランなど)は、それぞれ特定の行動ルーチンを持っている。彼女たちはあたるが近づくと逃げる傾向があり、逆にプレイヤーが位置取りを間違えると逃走ルートがラムの方に向いてしまうこともある。 最も重要なのは、“あたるがどのルートでターゲットに接近するか”を先読みし、あらかじめ障害物や位置関係で誘導してしまうことだ。 この配置操作が決まると、まるでパズルのピースが完璧にはまったような爽快感が得られる。上級者は電撃を使わずに誘導だけでステージを制すこともあり、知略勝負の楽しみが増していく。

● スコアリングと隠し要素

各ステージのクリア時には得点が表示される。スコアはクリアまでの手数、電撃使用数、接触回避成功率などで算出され、無駄のない行動をするほど高得点になる。 一部のステージには隠しボーナスが設定されており、一定条件を満たすと画面右下に「♥」アイコンが出現する。このハートはラムとあたるの仲良し度を象徴しており、すべてのステージで出現させると特別なエンディング演出が見られるという。 また、特定のキー操作で裏モードに入れる裏技も存在し、マップ構造が反転したり、キャラの動きが高速化したりする。これは当時のBASICコード解析から判明したもので、ファンの間では「ポプコム隠し機能」と呼ばれた。

● セーブ機能のない時代の緊張感

本作には現代のようなセーブ・ロード機能は存在しない。ステージをやり直す場合、最初からプレイするしかなかったため、限られた時間での集中力が問われた。 ただし、プレイヤーの多くはステージごとのパスワードをノートに控えるなどして工夫しており、これが当時のゲーム文化の一部となっていた。こうしたアナログな努力も含めて、プレイヤーがゲーム世界と“対話”していた時代の象徴といえる。

● 難関ステージ突破のコツ

後半の“体育館ステージ”と“宇宙船ステージ”は多くのプレイヤーを苦しめた難所として知られている。前者では障害物が多く視界が制限されるため、あたるの動線を一度見失うと致命的になる。ここでは、まずあたるが動き始めてから1ターン遅れて追うのが鉄則。先行すると逃げ道を塞がれやすい。 “宇宙船ステージ”では、無重力エリアを模したマップ設計のため、キャラの動きが滑らかで読みにくい。ここでは電撃の連射タイミングよりも、“どこで待つか”の位置取りが最重要である。画面中央を支配するよりも、あえて端を陣取るほうが有利になるケースも多い。

● 上級者が使う心理戦的テクニック

このゲームはコンピュータの行動ルーチンを逆手に取る攻略も可能だ。たとえば、あたるが一定距離以内に女性キャラを発見すると優先的に追うという法則を利用し、わざと遠回りをさせて時間を稼ぐ戦法がある。 また、あたるの“探索リセットタイミング”を狙い、電撃を放たずに歩き回ることで、行動パターンをズラすこともできる。こうした操作は公式には説明されていないが、解析勢によって発見され、当時の雑誌にも裏技として紹介された。 まるでチェスのように敵の思考を読み切る快感があり、この“知能的対戦”こそが『ラブリーチェイサー』の深層的な面白さだ。

● 失敗を楽しむデザイン

失敗してもペナルティが軽く、すぐに再挑戦できる点も本作の良さである。電撃を外したり、あたるが他キャラに接触しても、画面が即座にリセットされるだけでテンポが落ちない。 リトライを繰り返すうちに自然とタイミング感覚が養われるよう設計されており、難しいながらもストレスを感じさせない“学習型ゲームデザイン”になっている。これは当時のパソコンパズルの中でも非常に珍しく、教育的な意味で高く評価された理由の一つでもある。

● 全クリア後のエンディング

すべてのステージをクリアすると、簡単なグラフィック演出とともに、ラムとあたるが仲良く寄り添うシーンが表示される。音楽はないが、静かな達成感を感じさせる演出で、プレイヤーの想像力を刺激する。 また、全ハート獲得(前述の隠し条件)を満たすと、ラムが画面中央でウインクするという特別なカットが表示される。このささやかなご褒美が、多くのプレイヤーに“やり込み”の動機を与えた。

■■■■ 感想や評判

● 発売当時のユーザーの反応

1985年当時、『うる星やつら ラブリーチェイサー』が店頭に並んだ際、パソコンショップでは「うる星やつらのゲームが出た!」というだけで話題を呼んだ。 当時、アニメ・漫画の版権ゲームはまだ珍しく、特にPC-8801シリーズやFM-7を持つ若者にとっては、ファンアイテムとしての魅力が強かった。 発売直後のユーザーの声として多かったのは、「操作がシンプルで誰でも遊べる」「キャラクターのデフォルメがうまくできている」「ラムの電撃が気持ちいい」といった肯定的なものだった。 雑誌の投稿欄でも、「原作の雰囲気がよく出ている」「一見コミカルだが頭を使うゲーム」と評され、思考型パズルとしての評価が高かった。 一方で、「見た目が可愛いのに難易度が高い」「後半はまるで将棋のよう」といった意見もあり、遊び応えのある作品として認識されていた。

● 雑誌・メディアによる評価

小学館の関連雑誌『ポプコム』本誌では、本作を「読者発・最優秀作品」として大きく特集。 その誌面では、当時の編集者が「アマチュアがここまで作れるのかと驚いた」とコメントしており、誌面を通じて読者の創作熱をさらに刺激した。 また、他誌『ログイン』や『マイコンBASICマガジン』でも短評が掲載され、「版権を巧みに生かした珍しいパズル」「可愛い見た目の裏に高い戦略性がある」と好意的な評価を得た。 特に、FM-7版のカラーバランスについては「キャラクターが映える」「FM音源が軽快で楽しい」として、当時のユーザーから高い評価を受けている。 全体としては“キャラゲー”の枠を超えた完成度の高さが評価され、1985年下半期の読者人気投票でも上位に入るほどの注目を集めた。

● 学生層を中心とした人気の広がり

当時のパソコンユーザーの多くは高校生から大学生であり、彼らの多くがアニメ『うる星やつら』のファンでもあった。 「好きなキャラクターを自分の手で動かせる」という体験は非常に新鮮で、学校のコンピュータ部では非公式にコピーが回されるほど話題となった。 また、女子学生にも人気があった点が特徴的である。一般的にPCゲームは男子中心の文化だったが、本作は原作の知名度と可愛らしいデザインが功を奏し、女性プレイヤーが初めて積極的に触れたゲームとして記憶している人も多い。 この“ジェンダーを超えたファン層”の形成は、後の恋愛シミュレーションやコミカルアドベンチャーの原型になったともいえる。

● 難易度に関する賛否両論

多くのユーザーが共通して語るのが、「思ったより難しい」という感想である。 初期ステージは簡単だが、中盤以降になると、キャラの行動パターンが複雑化し、あたるの動きが読みづらくなる。 「見た目が可愛いのに、中身はかなり本格派」というギャップに戸惑うプレイヤーも多く、当時の口コミでは「まるで恋愛版倉庫番」と評された。 とはいえ、その難しさが逆にプレイヤーの闘争心を刺激し、クリア後の達成感は格別だったという意見が大半を占める。 何度も失敗を繰り返して少しずつ最短ルートを見つけていくプロセスにハマる人が多く、「解けた瞬間の気持ちよさがクセになる」との声もあった。

● 後年の再評価

1990年代に入り、PC-8801シリーズが現役を退いた後、本作はコレクターズアイテムとして再び注目を集める。 雑誌『BEEP! メガドライブ』の特集記事で「初期キャラゲーの原点」として紹介された際には、当時を知るファンから「懐かしい」「まだフロッピーを持っている」という投稿が殺到した。 また、インターネット普及後には、レトロPCファンサイトやブログで「ラムの電撃音を再現したBEEP音プログラム」などの二次創作が行われ、本作の存在が再び掘り起こされた。 特に「アマチュアが生み出した傑作」「ポプコム文化の象徴」として語られ、近年では同人誌やレトロゲーム展示イベントで取り上げられることも増えている。 単なる“懐かしの一本”にとどまらず、“時代を切り開いた一本”としての再評価が進んでいるのだ。

● 海外ファンからの反応

海外のレトロPC愛好家の間でも、『Urusei Yatsura: Lovely Chaser』の存在は知られている。 エミュレータ上での動作報告が英語フォーラムに投稿されたことをきっかけに、海外でも「最古のアニメライセンスゲームの一つ」として紹介されるようになった。 特に、海外のファンは“限られたドット数で表現されたキャラデザイン”に感銘を受け、「日本の8ビット時代の美学」として称賛している。 このように、発売から40年近く経った今でも、文化的資料として世界的に注目される存在になっている。

● 現代プレイヤーによる感想

2020年代に入ると、PC-8801エミュレーターやレトロゲーム配信によって本作を体験する新規プレイヤーが増えた。 SNSでは「昔のゲームなのに、妙に完成されている」「電撃を当てるタイミングがクセになる」といった感想が散見される。 また、現代の若者からは「キャラの感情を駒の動きで表現しているのが面白い」「UIが最小限でわかりやすい」といった、シンプルなデザインへの称賛も多い。 当時の制約の中で完成されたインターフェイスが、むしろ現代的な“ミニマルデザイン”として再評価されているのは興味深い現象である。

● 批判的な意見もあった

一方で、当時から「やや単調」「ストーリー要素が薄い」という指摘も存在した。 特にアドベンチャーゲーム全盛期に慣れていたプレイヤーからは、「もう少し会話や演出が欲しかった」という声が上がっている。 また、一部では操作のレスポンスが機種によって異なる点や、FM-7版で動作速度が遅く感じるという意見もあり、ハード性能差がプレイ体験に影響したことも事実だ。 それでも、多くのプレイヤーが「この制約の中でここまでやれたのはすごい」と認めており、批判よりもむしろ“時代の味わい”として受け入れられている。

● 総評としての位置づけ

『うる星やつら ラブリーチェイサー』は、当時のファンにとって“自分たちの文化から生まれたゲーム”として特別な意味を持っていた。 その完成度はもちろんだが、何より重要なのは、商業ゲームとアマチュア作品の垣根を越えた挑戦の象徴であったことだ。 そのため、今日の視点から見ても、本作は単なるキャラクター商品ではなく、1980年代パソコン文化の精神そのものを映した作品として語り継がれている。 プレイヤーの思い出の中で、今もラムの小さな電撃音が鳴り響いている――それこそが、このゲームが長く愛される最大の理由だろう。

■■■■ 良かったところ

● 小さな画面の中に詰め込まれた「うる星やつら」らしさ

『うる星やつら ラブリーチェイサー』の最大の魅力は、限られたグラフィック環境の中に原作の世界観を巧みに凝縮している点にある。 たとえば、背景の色使い一つを取っても、明るくポップなトーンが多く用いられており、アニメの陽気な雰囲気を忠実に再現している。 また、キャラクターのドット絵は数十ピクセル程度で構成されているにも関わらず、ラムのツノや虎柄ビキニ、あたるの制服姿といった特徴がきちんと描き分けられており、ファンが見てもすぐに誰かわかる完成度だった。 その造形美は、まさに“ミニチュアのアニメ”であり、当時のユーザーから「ドットの芸術」と賞賛されたほどである。

● シンプルなのに奥深いゲームシステム

操作は矢印キーと1ボタンのみという極めて単純な構造でありながら、プレイヤーの思考力と瞬発力が求められる作りになっている。 あたるの動きを予測し、女性キャラとの接触を防ぐために最適な位置を取る――その一連の判断が、短いステージの中で繰り返される。 この「行動予測×空間制御」の面白さが本作のコアであり、同時代のアクションゲームとは異なる知的なスリルを味わえる。 また、単純な勝ち負けではなく、「いかに最短手順で導くか」「どのタイミングで電撃を打つか」という戦略性があり、プレイヤーの創意工夫を引き出すデザインとなっていた。

● 難易度曲線の設計が見事

序盤は初心者でも理解しやすい構成で、少しずつ新しいギミックが導入されていく。 中盤以降に登場する“複数の女性キャラ同時登場ステージ”では一気に難易度が上昇し、プレイヤーは状況判断力を問われるようになる。 そして終盤では、あたるの動きが予測不能な“アドリブ型パターン”になり、読解力と反射神経が融合したプレイを要求される。 このように、各ステージがプレイヤーの成長曲線に合わせて配置されており、最後まで飽きさせない。 プレイヤーの上達が手に取るように感じられる構成は、後の「倉庫番」や「ロードランナー」系の知的パズルにも通じる完成度を持っていた。

● リトライのしやすさとテンポの良さ

失敗してもすぐに再挑戦できるテンポの良さは、本作の快適さを大きく支えている。 ゲームオーバー後のロードや演出が極端に短く、即座に再開できるため、「あと一回」「もう少しだけ」と自然にプレイを重ねてしまう。 そのリズム感の良さがプレイヤーの没入感を高め、「時間を忘れて遊んでしまう」と評されるほどだった。 シンプルなループ構造の中に、現代のモバイルゲームにも通じる“手軽さと中毒性”が潜んでいたといえる。

● 読者参加型文化の象徴的存在

『うる星やつら ラブリーチェイサー』は、読者投稿から生まれたゲームとして、当時のパソコン文化に新しい可能性を提示した。 プロのゲーム会社ではなく、雑誌の読者が自分のアイデアを形にし、それが実際に商品化された――この事実は、多くの若者に“自分も作れる”という夢を与えた。 実際、のちにゲーム開発者となる人物の中には、この作品に影響を受けたと語る者も少なくない。 “作る側と遊ぶ側の距離が近かった時代”を象徴するこのゲームは、単なるエンタメ作品を超え、パソコン文化の草の根的象徴として語り継がれている。

● BEEP音による巧みな演出

当時のPC-8801やFM-7では、専用音源がなく、効果音は単音のBEEP音が中心だった。 しかし本作では、その制限を感じさせないほど音の使い方が巧みだ。 ラムの電撃音や、あたるが他の女性キャラに接近したときの短い警告音など、わずかな音の変化で状況が直感的に伝わる。 特に、ステージクリア時の「ピロリロリン♪」という軽い効果音はプレイヤーの記憶に強く残り、音を聞くだけで“達成感”を呼び起こすほどの存在感を持っていた。 音楽がないにもかかわらず、音が感情を表す。これは当時のゲームデザインとして非常に革新的だった。

● キャラクター性を保ちながらのバランス調整

このゲームの面白さは、キャラクターの性格がゲームシステムに反映されていることだ。 あたるは自由奔放に動き回り、女性キャラは逃げる、ラムは追いかける――それぞれの行動が原作のキャラクター性そのままで、プレイヤーは自然と感情移入できる。 しかも、その個性がゲーム難易度と絶妙に噛み合っており、「原作の世界をそのまま遊んでいる」感覚を生み出していた。 キャラゲーとしても完成度が高く、プレイヤーの想像力を刺激する設計だった。

● 手作り感と完成度の共存

当時の読者投稿作品は、どこか素人っぽさが残るものが多かったが、『ラブリーチェイサー』にはそうした粗さがほとんど見られない。 むしろ、限られたリソースを最大限に活かした設計で、ゲームとしての完成度は同時期の市販タイトルにも劣らないレベルだった。 「個人の発想力と熱意があれば、大企業のタイトルに匹敵するものが作れる」という希望を、多くのプレイヤーに示した点は大きい。 ポプコム編集部の審査員が「商用タイトルとして即通用する」と絶賛したのも納得できる話である。

● パソコンゲーム史に残る文化的意義

この作品の存在意義は、単なる娯楽を超えている。 当時、アニメや漫画を題材としたゲームが少なかった中で、商業ライセンスを得て読者作品を商品化したというプロセス自体が、後のゲーム産業の流れを変えた。 “ファンが作り、出版社が支え、作品が公式になる”という形は、今日のインディーゲームや同人文化の原型といえる。 『ラブリーチェイサー』は、その始まりに立っていた。

● 現代から見ても古びない魅力

今あらためて本作をプレイしても、そのテンポの良さと明快なルールは全く色褪せない。 ドット絵の魅力や、限界まで工夫された演出は、むしろ現代の“ミニマルゲームデザイン”に通じる洗練を感じさせる。 また、原作キャラを安易に消費するのではなく、ゲームルールの中に自然に溶け込ませている点も、今なお高く評価されている。 数十年経っても、「この時代にしか作れなかった温かみ」と「今でも通用する完成度」が共存する、稀有なタイトルといえるだろう。

■■■■ 悪かったところ

● 難易度のバランスが一部で極端すぎる

『うる星やつら ラブリーチェイサー』は基本的にパズルゲームとして良好な難易度設計をしているが、後半の数ステージではプレイヤーの反応速度と記憶力を限界まで要求される部分がある。 特に「宇宙船ステージ」や「体育館ステージ」などでは、あたるの行動パターンが複雑すぎて、初見ではほぼ対応不可能と言われるほどだった。 失敗を繰り返すうちに法則が見えてくるとはいえ、理不尽に感じるレベル差が存在しており、途中で投げ出すプレイヤーも少なくなかった。 難易度をもう少し滑らかに調整していれば、より多くの人に最後まで楽しんでもらえた可能性が高い。

● 操作レスポンスの機種差

PC-8801版とFM-7版では、ハードウェアの処理速度や入力応答の違いがプレイ感覚に影響を与えていた。 PC-8801版は比較的スムーズでテンポが良いのに対し、FM-7版ではキーボード入力の遅延や画面書き換えのラグが発生することがあり、プレイヤーからは「反応が一瞬遅れる」「電撃が思ったタイミングで出ない」といった不満が挙がっていた。 当時のFMシリーズはグラフィック表示の処理が重くなる傾向があったため、動きのテンポを統一するのは難しかったが、マルチプラットフォーム化の課題を如実に示した例でもある。 この問題は後年のPC移植やリメイクでも取り沙汰され、「機種ごとの最適化」の重要性を業界に知らしめた一例といえる。

● ストーリー性が薄い点への不満

原作『うる星やつら』は恋愛や騒動を通じて物語が展開する作品であり、その魅力のひとつは登場人物同士の掛け合いや感情の動きにある。 しかし本作はパズル形式に特化しているため、そうしたストーリー演出はほとんど存在しない。 セリフもなければイベントシーンもなく、あたるとラムがただ“駒として動く”だけの構成になっており、ファンの中には「キャラの関係性がもっと見たかった」という意見もあった。 キャラクターゲームとして考えると、もう少し演出面の厚みが欲しいというのは確かであり、“キャラの魅力を完全に活かしきれていない”という指摘も一理ある。 特に、当時すでに『ハイドライド』や『ポートピア連続殺人事件』など、物語性のあるゲームが台頭していたことを考えると、この点は惜しい部分だった。

● 単調に感じる部分もあった

各ステージの目的がほぼ同じであるため、長時間プレイしていると作業感が出てしまうのも欠点の一つだ。 マップ構造や障害物の配置が変わっても、基本ルールに大きな変化がないため、プレイヤーによっては途中で“同じことの繰り返し”と感じてしまう。 特に、ステージごとに新たなギミックやイベントが挿入されていれば、進行のモチベーションが維持できた可能性が高い。 このあたりは当時の開発環境の制約によるものだが、バリエーション不足という指摘は多くのレビューでも見られた。

● セーブ機能がない不便さ

本作にはステージセレクトやセーブ機能が存在せず、ゲームを中断した場合は最初からやり直す必要がある。 これは当時の技術的・メディア容量的制約によるものだが、現代的な視点から見れば不便極まりない仕様だ。 一度のプレイで複数の難関ステージを越える必要があり、集中力と根気が要求された。 一方で「再挑戦のテンポが良い」という長所もあるものの、特に後半の複雑なマップでは一気にプレイし続けるのが厳しく、カジュアル層には敷居が高かったといえる。 パスワード制やチェックポイント機能があれば、より幅広い層が楽しめたことだろう。

● 視認性と操作性の課題

グラフィックの美しさは評価された一方で、背景とキャラクターのコントラストが弱く、特定の色使いのステージではキャラが見えづらいという問題もあった。 特にFM-7版の高彩度カラーモードでは、背景の赤や黄がキャラと重なって視認性が低下し、プレイヤーが誤操作を誘発することがあった。 また、カーソルキーによる操作は反応が良いものの、微調整が難しく、思わぬ方向に進んでしまうケースも報告されている。 これはハードウェア依存の問題だが、遊びやすさのチューニング不足として指摘された部分である。

● 音楽がないことへの物足りなさ

本作にはBGMが存在せず、全体を通して効果音のみで構成されている。 一部のユーザーからは「静かすぎる」「アニメのテーマ曲が流れてほしかった」といった意見もあった。 当時のPCでは音楽再生が難しかったとはいえ、同時期にBEEP音による簡易BGMを導入した作品も登場しており、もう一歩の工夫を望む声が上がっていた。 ただし、無音の中でBEEP音だけが響く緊張感が“パズルらしさ”を引き立てているという肯定的な意見もあり、この点は好みが分かれた。

● 内容に比べて価格がやや高め

当時の販売価格は4,800円前後とされていたが、ステージ数やゲームボリュームを考えると、少し高く感じられたプレイヤーも多い。 大作RPGやアクションゲームと比べるとプレイ時間が短く、やり込み要素も限定的だったため、「もう少し安ければ満足度が高かった」という声も見られた。 とはいえ、雑誌読者コンテストから誕生した作品であることを考えると、その価格設定には“記念的価値”も含まれており、賛否の分かれる部分であった。

● 技術的制約による演出不足

PC-8801やFM-7といった機種では、グラフィック描画速度やメモリ容量の制約が大きく、滑らかなアニメーション表現は難しかった。 そのため、キャラクターが静止状態のまま動くだけの場面が多く、臨場感に欠けるという意見も存在した。 また、ラムの電撃エフェクトも簡略化されており、プレイヤーの中には「もっと派手な演出が見たかった」と感じる者もいた。 この点は、もし後年の16ビット機(X68000やPC-9801)でリメイクされていれば、大きく印象が変わったであろう部分である。

● 長期的な遊びの動機が弱い

ゲームクリア後のご褒美要素が限定的で、全ステージを攻略した後に再挑戦する強い動機が生まれにくいのも欠点の一つだった。 ハイスコアを目指す仕組みや、新ステージ解放などの報酬があれば、より長く遊ばれた可能性がある。 ただ、当時の容量制約ではそれを実現するのは難しく、やむを得ない部分もあった。 とはいえ、現代の視点で見れば「リプレイ性をもっと伸ばせたタイトル」として惜しまれる。

● 原作ファン以外にはやや取っ付きづらい

タイトルやデザインが原作ファン向けに強く寄っているため、アニメを知らないプレイヤーには世界観が理解しづらいという声もあった。 「なぜあたるが他の女性を追っているのか」「ラムが電撃を放つ理由がわからない」といった戸惑いが、非ファン層では見られた。 説明書には簡単なキャラクター紹介があるものの、作品を知らない人にとってはやや前提が多く、万人向けの設計とは言い難かった。

[game-6]■ 好きなキャラクター

● ラム ― 愛と雷のヒロイン

『うる星やつら ラブリーチェイサー』において、プレイヤーが最も長く操作するのがヒロイン・ラムである。彼女は本作の中心であり、文字通りタイトルの“ラブリーチェイサー(愛の追跡者)”を体現する存在だ。 ゲームではラムの駒を操作して、あたるが他の女性キャラに接触しないよう電撃を放つ。これは原作での「浮気者のあたるに雷を落とす」彼女の行動をそのままゲームルールに落とし込んだものだ。 プレイヤーが電撃を放つ瞬間、画面上に放たれる光とBEEP音は非常に印象的で、当時のユーザーからは「怒っているラムの表情が見えるようだった」と語られるほど。 また、彼女の駒のデザインも非常に完成度が高く、数十ドットながら緑色の髪、ツノ、虎柄ビキニという特徴を見事に再現している。 その愛らしさと強さの両立が多くのファンの心をつかみ、発売当時の雑誌アンケートでも「最も印象に残ったキャラクター」としてダントツの人気を誇った。

● あたる ― トラブルの源であり、物語の核

本作のもう一人の主役は間違いなく諸星あたるである。彼はプレイヤーキャラではなく、行動パターンを持つ“追われる側”として登場するが、その存在感は極めて大きい。 マップ上では常に他の女性キャラに向かって移動しようとし、プレイヤーの操作次第で運命が変わる。 その奔放さは原作そのままで、まさに“歩くトラブルメーカー”。 ゲーム的にはあたるの行動パターンを読むことが攻略の要であり、プレイヤーは彼の性格を理解してこそ勝利できる。 つまり、ゲームシステムの根幹そのものが「あたるという人物の性格」を反映しているのだ。 ファンの中には、「あたるを操作できないのが逆に良い」「制御不能な彼をどう扱うかが面白い」と評価する声も多く、結果的に“観察して攻略するキャラ”として強い印象を残した。

● しのぶ ― 優しさと複雑な感情を象徴する存在

しのぶは初期ステージに登場する女性キャラのひとりで、プレイヤーにとって最初の試練となる存在だ。 彼女はマップ上をゆっくりと移動し、あたるが近づくと逃げるように行動する。そのシンプルな動きが、序盤のパズル性を引き立てている。 原作での彼女はラムの恋敵であり、あたるをめぐる三角関係の一角を担っていたが、このゲームでもその構図が巧妙に反映されている。 プレイヤーはしのぶを“守るべき対象”ではなく、“阻止すべき存在”として扱わなければならない点に葛藤を覚える。 そのため、プレイ中には「ラムを応援したいけれど、しのぶも嫌いになれない」という複雑な感情が生まれることが多く、キャラ同士の関係性がプレイヤーの心理にも影響する設計が見事だった。

● サクラ ― ミステリアスな癒やしの存在

中盤のステージで登場する巫女キャラ・サクラは、原作でも人気の高いキャラクターだ。 ゲームでは特定のマップに配置され、あたるが彼女の近くに来ると一定確率で動きを止めるという独特のギミックを持つ。 これはまるで「お祓い」によって一時的に行動を封じるような効果を示しており、単なる障害キャラではなく戦略上の“緩衝材”として機能する。 このサクラの特性はファンの間でも好評で、「彼女の位置を利用してステージを制すと気持ちいい」との声が多かった。 また、ドット絵ながら巫女装束や長髪が丁寧に描き分けられており、キャラ表現の細やかさに感動したプレイヤーも多い。

● 弁天 ― スピード感を演出する戦士的キャラ

弁天は終盤に登場するキャラクターで、彼女の存在がゲーム後半のテンポを大きく変える。 原作では宇宙タフガールとして描かれた彼女だが、ゲームでもその活発さを表すかのように、他の女性キャラよりも高速でマップを移動する設定になっている。 これにより、あたるの動きと重なりやすく、電撃のタイミングが非常にシビアになる。 この緊張感が後半ステージの“手に汗握る展開”を生み、上級者ほど燃える構成となっている。 また、彼女の登場するステージではBEEP音のテンポもわずかに速く設定されており、弁天のアクティブな性格を音でも表現している点が興味深い。

● ラン ― コミカルな妨害役としての魅力

ランは中盤以降のステージで登場し、あたるやラムの動きを撹乱するトリッキーな存在として登場する。 原作での“泣き虫で嫉妬深い性格”を反映し、あたるが近づくと涙のようなエフェクトを出して一時的に足止めを食らわせるという特性がある。 この要素がゲームプレイに変化を与え、ステージ構成に一種のランダム性を生み出している。 ファンの間では「彼女が出るステージは難しいが面白い」と評判で、キャラ特性がゲームデザインと完全に融合していた。 また、ラムとの幼なじみ関係を知っているプレイヤーにとっては、二人の微妙な関係を感じながらプレイできるという“ドラマ性”も魅力の一つだった。

● 面堂終太郎 ― サブキャラとしての存在感

面堂はプレイヤーキャラではないが、特定条件下で隠し的に登場する。 ステージ内にある特定の配置を解くと画面端に現れ、あたるの動きを妨害したり、女性キャラを誘導したりするという特殊なギミックを担っている。 この仕様は当時の雑誌で「面堂の影」と呼ばれ、ポプコム本誌の攻略特集で明らかにされたものだ。 原作での彼の“ナルシストでお調子者”というキャラクター性を反映しつつ、ゲーム内ではギミックとしてユーモラスな存在になっていた。 ファンからは「登場するだけで笑える」「彼が出るとステージがカオスになる」と評され、特別出演的な役割ながら非常に印象深いキャラだった。

● その他のモブキャラたち

ステージによっては、クラスメイトや背景キャラが簡略化されたドットで描かれている。 彼らは直接プレイに関与しないが、マップの世界観を彩り、学校や街、宇宙など多彩なロケーションを演出していた。 こうした脇役たちの存在が、全体の“日常の中の非日常”という原作の空気を醸し出しており、プレイヤーが「ラムとあたるのドタバタを見守る観客」のような感覚を持てるようになっている。 この細部までの演出が、当時のプレイヤーに「ただのパズルではない」と思わせた理由のひとつでもある。

● キャラクターたちが生み出す物語性

『ラブリーチェイサー』はテキストもボイスもない作品だが、キャラの動きだけで“物語”が生まれている。 ラムが追い、あたるが逃げ、他の女性たちが巻き込まれ――この一連のやり取りが自然とストーリーのように感じられる。 まるでアニメの1話分を自分で演出しているかのような感覚があり、プレイヤーによって異なる“ドラマ”が生まれる。 その「自分のプレイが物語になる」体験こそ、本作が長く愛された理由であり、キャラクターゲームとしての真価がそこにある。

[game-7]●対応パソコンによる違いなど

● PC-8801版 ― シャープな映像と軽快なレスポンス

PC-8801シリーズ版の『うる星やつら ラブリーチェイサー』は、当時のパソコンゲームファンにとって最も身近なプラットフォームであった。 NECが誇る8ビット機の代表格であり、同機の高い表示解像度(640×200ドット)と比較的安定した動作速度を活かして、全体的にキビキビした操作感が特徴となっている。 グラフィックは8色モードを使用しており、キャラクターの区別が明確。特にラムの髪の緑、制服の紺、背景の水色など、シンプルながら見やすいカラーデザインが採用されていた。 BEEP音による効果音も軽快で、電撃や接触時の音の切れ味が良く、テンポの良いプレイフィールを生み出している。 また、ロード時間も短く、キー入力の反応も安定しているため、当時のプレイヤーからは「快適な操作感」「難しいけれど納得できる挙動」と高評価を受けていた。 ただし、音楽がなく、BEEP音のみで構成されているため、長時間プレイするとやや単調に感じる面もあった。 それでも、全体的な完成度は高く、“ベースモデル”として最もバランスが取れたバージョンであると言える。

● FM-7版 ― カラフルだが動作はやや重い

一方、富士通FM-7版は、カラーモードが16色まで使用可能だったため、より華やかでアニメ的な印象を受ける仕上がりになっていた。 特に、背景のグラデーションやキャラの髪色の再現など、8色制限だったPC-8801版では表現しきれなかった微妙な色合いが再現されている。 ラムの髪の明るい緑や、しのぶのブラウンヘアーなどが柔らかいトーンで描かれており、ファンからは「絵の雰囲気が優しい」「まるでアニメ版のよう」と好評だった。 ただし、その一方でFM-7のハードウェア構造(MC6809 CPUとグラフィックRAM構成)の影響により、画面の書き換え速度が遅いという課題があった。 特に複数キャラが同時に動く場面ではフレームレートが下がり、操作にわずかな遅延が生じることがある。 結果として、FM-7版のプレイヤーからは「美しいけど重い」「慎重に操作しないとタイミングを逃す」といった声が多く寄せられた。 また、キー入力の感度が機種によって微妙に異なり、電撃の発動タイミングがずれることもあり、アクションよりパズル要素が強調される体感となっていた。

● 色彩設計の違いが生む印象の差

PC-8801版ではコントラストが強く、全体的にクッキリとした印象を受けるのに対し、FM-7版は淡いトーンで、柔らかい雰囲気に仕上がっている。 この差は、単なる技術的な違いだけでなく、プレイヤーの心理にも影響を与えた。 PC-8801版は“ゲームとしての緊張感”、FM-7版は“キャラゲーとしての親しみやすさ”が際立っていたのである。 ファンの間では「8801版は競技的」「FM-7版は鑑賞的」と評されることもあり、同じゲームでありながら感情の動き方が異なるという興味深い評価が残っている。

● 音響演出のわずかな違い

両機種とも専用音源は搭載されていないが、FM-7はハードウェア構造上、BEEP音を複数トーンで制御できたため、8801版よりも音のバリエーションが少し豊かである。 特にラムの電撃音が8801版では「ピキーン」と短く鳴るのに対し、FM-7版ではやや長めの「ビリリリッ」という波形変化がある。 この差はほんの数ミリ秒の違いだが、当時のプレイヤーにははっきりと感じ取られ、「FM版の方が雷らしい」と語る人もいた。 また、FM-7版ではステージクリア時の効果音のピッチが若干高く設定されており、雰囲気的には明るくポップな印象を与えていた。 一方で、PC-8801版は低音寄りで“硬派なサウンド”だったため、プレイヤーの好みによって支持が分かれた。

● 操作感・入力方式の違い

PC-8801はキーボードの配置が標準的で、矢印キーが使いやすく、操作性は高かった。 一方、FM-7ではカーソルキーがやや離れた位置にあり、操作がしづらいという声もあった。 加えて、キー入力の反応速度が異なるため、FM-7版では一瞬の遅れが命取りになるケースが多く、熟練者でも思わぬ失敗を招くことがあった。 逆にこの“重さ”を好意的に捉え、「より慎重に計画を立てる必要があるため、パズルとしての深みが増す」と評価する意見もあった。 結果的に、PC-8801版はアクション寄り、FM-7版は思考型寄りという住み分けが生まれていたのだ。

● グラフィック描画とメモリ容量の影響

PC-8801ではVRAM構造が効率的で、画面更新が高速に行われるため、キャラの動きが滑らかでストレスが少ない。 FM-7はVRAMを3プレーン方式で制御するため、書き換え時に処理負担が大きく、キャラ移動中に一瞬の残像が残ることがあった。 この違いは単なる見た目の問題だけでなく、プレイヤーの操作リズムにも影響する。 速いリズムを好むプレイヤーはPC-8801版を、ゆっくりと計画的に進めたいプレイヤーはFM-7版を好む傾向が強かった。

● 雑誌レビューでの比較評価

当時『ポプコム』誌上で行われた機種別レビューでは、両機の評価は次のように分かれていた。 – PC-8801版:「テンポが良く、完成度が高い。パズルとしての達成感が強い」 – FM-7版:「キャラが綺麗で雰囲気がよいが、やや動作が重い」 結果的に総合評価ではPC-8801版がわずかに上回ったものの、「どちらも違った良さがある」とまとめられている。 読者投稿でも、「FM-7版の色の柔らかさが好き」「8801版の硬派な雰囲気がハマる」と意見が割れ、両機種に熱心なファンがいた。

● ハードウェア性能と時代背景

1985年当時、PC-8801はすでに定番機として教育機関や企業でも導入されており、ソフト供給も豊富だった。 一方でFM-7はグラフィック重視の個人ユーザーや学生に人気があり、“ビジュアルで見せる文化”を形成していた。 『ラブリーチェイサー』は、ちょうどこの二大勢力の中間に位置する作品であり、両者の文化の違いを体現していた。 8801版は“実用的な完成度”、FM-7版は“芸術的な色彩”――まさに日本パソコン文化の二つの方向性を象徴する対照的なバージョンといえる。

● 現代エミュレーション環境での違い

現代ではどちらのバージョンもエミュレーターで再生可能だが、実機特有の挙動の違いは明確に残っている。 特にFM-7版では、CPU速度を上げると意図せずゲームスピードが速くなり、オリジナルのバランスが崩れることがある。 逆にPC-8801版は安定して動作するため、レトロゲーマーの間では「検証や収録には8801版が最適」とされている。 しかし画面美しさではFM-7版の評価が高く、現代のファンアートや再現動画ではこちらがよく採用されている。

● 総合的な比較と結論

両機種を比べると、PC-8801版はテンポと操作性で優れ、FM-7版は色彩と演出で優れている。 どちらが上というよりも、ゲームとしての精密さを取るか、ビジュアルとしての美しさを取るかの違いで評価が分かれる。 このように、当時のマルチプラットフォーム文化は、プレイヤーに選択肢を与える楽しさを生み出しており、同じ作品を異なる体験で味わえる貴重な時代だった。 そして『うる星やつら ラブリーチェイサー』は、その違いを通じて“パソコンゲームの多様性”そのものを象徴した作品でもあった。

[game-10]●同時期に発売されたゲームなど

★ ハイドライド

:・販売会社:T&Eソフト:・発売年:1984年:・販売価格:6,800円 『ハイドライド』は、当時の日本パソコンRPG界に革命をもたらした作品として知られている。PC-8801、FM-7、X1など多数の機種に移植され、後のアクションRPGの礎を築いた。 プレイヤーは勇者ジムとなり、悪の化身ヴァラを倒すためにフィールドを探索する。特筆すべきは、体力と攻撃が一体化したリアルタイム戦闘システムで、敵に体当たりするだけで戦闘が行われる点だ。 本作の登場は、シミュレーション的だったRPGに“テンポ”を導入し、後の『イース』や『ゼルダの伝説』へとつながる重要な布石となった。 1985年当時のユーザーにとっては、まさに「冒険の自由」を体感させる革新的なタイトルであり、『ラブリーチェイサー』と並ぶ“シンプルだけど深いゲーム設計”の代表格でもある。

★ 倉庫番

:・販売会社:シンキングラビット:・発売年:1983年:・販売価格:5,800円 『倉庫番』は、日本が世界に誇るロジックパズルの傑作である。プレイヤーは倉庫内の箱を押して指定の場所に収めるだけという単純なルールながら、ステージが進むにつれ爆発的に難易度が上昇する。 「押すことはできても引けない」というルールが奥深く、論理的思考と空間認識力を極限まで要求する設計になっている。 『うる星やつら ラブリーチェイサー』のような知的パズル系タイトルにも大きな影響を与えており、開発者インタビューの中で「倉庫番の構造に学んだ」と語られたこともある。 当時のユーザーは「頭を使うゲーム=倉庫番」という認識を持ち、学校や会社でも流行したほど社会現象的ヒットを記録した。

★ ザナドゥ

:・販売会社:日本ファルコム:・発売年:1985年:・販売価格:8,800円 『ザナドゥ』は、RPG史に燦然と輝く金字塔であり、PC-8801用ソフトとして爆発的なセールスを記録した。 アクションと育成要素を融合させたハイブリッドRPGで、レベル・装備・食料・カルマといった複雑なパラメータ管理が特徴。 プレイヤーは広大な塔を探索し、数百の部屋を攻略していくが、その構造の緻密さと自由度の高さは当時として異次元の完成度だった。 本作の登場により、パソコンRPGは一気に“本格的な冒険世界”へ進化し、プレイヤーの没入体験を重視する方向へ向かっていった。 『ラブリーチェイサー』とはジャンルが異なるが、同時期に“遊びの多様化”を象徴する存在として並び称されることが多い。

★ ザ・キャッスル

:・販売会社:システムソフト:・発売年:1985年:・販売価格:7,800円 『ザ・キャッスル』は、アクションとパズルの融合を目指した秀逸な作品である。 プレイヤーはお姫様を救うために城の中を冒険し、レバーや鍵、エレベーターなどを駆使して進んでいく。 特筆すべきは、全部で100以上もの部屋がシームレスにつながっており、パズルを解くごとに新たなルートが開ける探索性にあった。 かわいらしいドット絵と堅実な難易度設定が評判を呼び、女性プレイヤーにも人気があった。 その“知的で品のある”ゲーム性は、『ラブリーチェイサー』の路線にも通じ、1985年のパズルブームを牽引した。

★ ドラゴンスレイヤーII ドラスレファミリー

:・販売会社:日本ファルコム:・発売年:1984年:・販売価格:7,800円 『ドラゴンスレイヤーII ドラスレファミリー』は、ファルコムが手がけたシリーズ第二作で、ファミリーキャラクターを操るアクションRPG。 家族それぞれが異なる能力を持ち、ステージによって操作キャラを切り替えながら進行する仕組みは画期的だった。 キャラの個性を活かして進む構造は、『ラブリーチェイサー』のようにキャラクターごとの性格がゲーム性に反映された作品群に影響を与えた。 同時期のユーザーの間では「頭脳とアクションの融合」と評され、家庭的な雰囲気と戦略性を併せ持つ異色の名作として今も語り継がれている。

★ ナイトロッド

:・販売会社:マイクロキャビン:・発売年:1985年:・販売価格:6,800円 『ナイトロッド』はMSX用として知られるが、当時のPC-8801ユーザーの間でも話題となったシューティング要素を含むアクションゲーム。 近未来を舞台に、敵機を撃破しながら進むスピード感あふれるプレイが特徴で、滑らかなスクロールとシンセ風BGMが印象的だった。 その技術的完成度の高さから、雑誌レビューでも“MSX最高峰クラス”と評され、当時の若いプログラマーたちに大きな影響を与えた。 『ラブリーチェイサー』のように限られた環境下で創意工夫を凝らす開発精神が共通している点も興味深い。

★ ロードランナー

:・販売会社:ハドソン:・発売年:1984年:・販売価格:6,800円 『ロードランナー』は、アメリカ生まれのパズルアクションをハドソンが日本語化して発売した作品である。 敵を避けながら金塊を集めるという単純なルールながら、プレイヤー自身がマップを編集できる“レベルエディット機能”を搭載していた。 この“作る楽しみ”の概念は後の日本のゲーム文化に大きな影響を与え、雑誌投稿文化を育てた。 実際、ポプコム誌上でも「自作ロードランナーステージ募集」が行われており、『ラブリーチェイサー』誕生の読者文化と同根の現象だった。

★ パックマン

:・販売会社:ナムコ:・発売年:1984年:・販売価格:5,800円 『パックマン』は、アーケードからパソコンに移植された代表的な作品。 そのシンプルさと明快なルールは、家庭用からパソコンへと遊びの幅を広げ、老若男女が楽しめる“国民的ゲーム”となった。 PC-8801版やFM-7版ではアーケード版に比べて色数が少ないながらも忠実に再現され、“キャラゲーの基礎”として後進に影響を与えた。 『ラブリーチェイサー』のようなキャラクター性の強いパズル設計は、まさにこの時代のDNAを引き継いでいる。

★ ザ・ブラックオニキス

:・販売会社:BPS:・発売年:1984年:・販売価格:8,800円 『ザ・ブラックオニキス』は、国産RPG黎明期を切り開いた金字塔。 3Dダンジョン視点での冒険、装備購入、レベルアップなど、すべてが後のRPGの原型となった。 キャラ作成や職業選択の自由度が高く、当時のプレイヤーに「ロールプレイング」という概念を浸透させた功績は計り知れない。 また、登場人物が無言で表情を変えずに進む静けさが『ラブリーチェイサー』のような“無言のドラマ性”を持つ作品と通底している点も興味深い。

★ バーニングポイント

:・販売会社:ポプコムソフト:・発売年:1985年:・販売価格:4,800円 『バーニングポイント』は、『ラブリーチェイサー』と同じポプコムソフトブランドからリリースされたアクションパズル。 読者投稿コンテストから生まれた点でも共通しており、まさに「誌上開発文化」の双子作といえる存在だ。 高速でスクロールするステージを進みながら、障害物を避けてゴールを目指すという内容で、当時としては珍しいスピード重視のゲームデザインを採用していた。 この作品と『ラブリーチェイサー』の成功によって、ポプコム誌は読者開発文化の象徴として名を馳せ、以降のパソコンゲーム創作ブームの中心となっていく。

これらの作品群はいずれも1984~1985年という、日本パソコンゲーム文化の成熟期を代表するタイトルである。

『うる星やつら ラブリーチェイサー』は、それらの中でも“アニメキャラ×読者創作”という独自路線を歩み、技術・文化・創造性の三要素を兼ね備えた存在として特異な輝きを放っていた。

■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【漫画全巻セット】【中古】うる星やつら[文庫版] <1〜18巻完結> 高橋留美子

『うる星やつら』 ラム 制服版 1/7スケール (塗装済み完成品フィギュア)

うる星やつら OVA11作品BOXセット ブルーレイ【Blu-ray】

[新品]◆特典あり◆うる星やつら復刻BOX (vol.1-4)[ミニ色紙4種付き] 全巻セット

評価 5

評価 5うる星やつら復刻BOX(Vol.3) (書籍扱いコミックス単行本) [ 高橋 留美子 ]

評価 5

評価 5うる星やつら TV版(1981年版)パート1 1-54話BOXセット ブルーレイ【Blu-ray】

うる星やつら復刻BOX 全4巻セット [ 高橋 留美子 ]

評価 5

評価 5うる星やつら復刻BOX(Vol.4) (書籍扱いコミックス単行本) [ 高橋 留美子 ]

評価 5

評価 5[新品]うる星やつら [文庫版] (1-18巻 全巻) 全巻セット

評価 4.92

評価 4.92

![【漫画全巻セット】【中古】うる星やつら[文庫版] <1〜18巻完結> 高橋留美子](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/comicset/cabinet/c03-0292.jpg?_ex=128x128)

![[新品]◆特典あり◆うる星やつら復刻BOX (vol.1-4)[ミニ色紙4種付き] 全巻セット](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0051/m7190463839-sps_01.jpg?_ex=128x128)

![うる星やつら復刻BOX(Vol.3) (書籍扱いコミックス単行本) [ 高橋 留美子 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3874/9784091793874_1_7.jpg?_ex=128x128)

![うる星やつら復刻BOX 全4巻セット [ 高橋 留美子 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0878/2100014490878.jpg?_ex=128x128)

![うる星やつら復刻BOX(Vol.4) (書籍扱いコミックス単行本) [ 高橋 留美子 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3966/9784091793966_1_7.jpg?_ex=128x128)

![[新品]うる星やつら [文庫版] (1-18巻 全巻) 全巻セット](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/m-comic/comic0015/u-28.jpg?_ex=128x128)

![うる星やつら Blu-ray Disc BOX 1【完全生産限定版】【Blu-ray】 [ 神谷浩史 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0722/4534530140722_1_2.jpg?_ex=128x128)