ファミコン アストロロボ ササ SASA (ソフトのみ) FC 【中古】

【発売】:アスキー

【開発】:ワークス

【発売日】:1985年8月9日

【ジャンル】:アクションシューティングゲーム

■ 概要

● アスキー初のファミコン参入作としての位置づけ

1980年代半ば、日本の家庭用ゲーム市場は任天堂のファミリーコンピュータ(通称ファミコン)が社会現象と呼べるほどの人気を集めていた。その中で1985年8月9日にアスキーが送り出したのが『アストロロボSASA』である。この作品は、同社が前年の1984年にMSX用タイトルとして発売していた『SASA』をベースにした移植作であり、アスキーにとって初のファミコン向けゲームソフトという歴史的な意味を持っていた。

アスキーといえば当時、雑誌『ログイン』や『MSXマガジン』を通してパソコン文化を牽引していた出版社であり、ソフトメーカーというよりはメディア企業として知られていた。そのアスキーがついに家庭用ゲーム機市場に参入したというニュースは、多くのゲームファンや業界関係者の注目を集めた。出版社出身のメーカーがどのようなソフトを出すのか、そしてその品質はどうなのか――『アストロロボSASA』は、そんな期待と好奇の入り混じった視線の中で登場したのである。

● 反動で移動するというユニークな発想

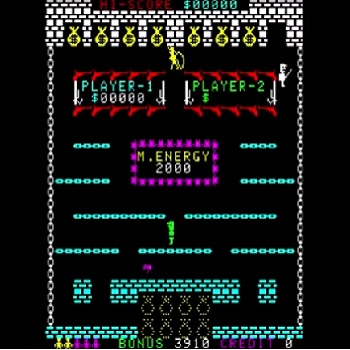

本作最大の特徴は、「ジャンプ」や「移動ボタン」を使わず、ビームガンを撃った反動でキャラクターを動かすという独創的なゲームシステムにある。プレイヤーはロボット「SASA」を操作し、画面内に点在する「エネルギーパック」をすべて回収すればステージクリアとなる。しかしその移動手段は通常のアクションゲームとはまるで異なり、発射の反動を推進力として活用する必要がある。つまり、撃つ方向を誤れば思わぬ方向へ飛んでいってしまい、敵や障害物にぶつかってエネルギーを失うというリスクも伴う。

この「反動移動システム」は、慣れるまで非常に難しい。プレイヤーは重力や慣性、ステージの物理的影響を感覚的に掴みながら、慎重に射撃の角度やタイミングを調整しなければならない。初めてプレイする人はその操作感に戸惑うが、一度コツを掴むと、弾の発射と反動移動が一体となった爽快感を味わえるようになる。アスキーが当時としては珍しい「物理挙動シミュレーション」を意識して設計したことがうかがえる部分だ。

● 二人同時プレイと協力の妙

ファミコン版で新たに導入された大きな変更点が、2人同時プレイの実装である。2P側は「NANA」というキャラクターを操作し、SASAとともにエネルギーパックの回収を目指す。 興味深いのは、ただの同時プレイではなく「エネルギーの分け合い」ができるというシステムで、片方のプレイヤーがピンチに陥った際、もう一方が自分のエネルギーを100ポイント分譲渡して救うことができる。単なる競争ではなく協力を意識した設計で、家族や友人と共に遊ぶことが多かったファミコン世代にぴったりの仕様といえる。

当時の多くのアクションゲームが「交代制」であった中で、リアルタイムで協力できる『アストロロボSASA』は異彩を放っていた。特に2人で息を合わせてエネルギーパックを回収していくプレイは独特の緊張感と連帯感を生み、単なる「難しいゲーム」以上の体験を提供していた。

● ステージ構成と多様な重力環境

『アストロロボSASA』のステージは全16面で構成されており、各ステージごとに異なる環境設定が施されている。 1〜9面までは草原や倉庫を舞台にした地上ステージで、通常の重力が働く。10〜12面では海中が舞台となり、浮力と潮流がプレイヤーの動きに影響を与える。ここでは下方向への落下ではなく、上昇と流れによる制御が求められる。さらに13〜15面では無重力の宇宙空間へ突入し、ほぼ慣性のみでの移動となる。 そして最終16面には、中央にブラックホールが設置され、強烈な引力がプレイヤーを吸い込む。わずかに操作を誤れば即ゲームオーバーという緊張感の中、全エネルギーパックを集めきるのは至難の業だ。

このように、ステージが進むごとに「重力・浮力・慣性」といった要素が変化していく設計は、当時のアクションゲームでは極めて先進的だった。プレイヤーは単に敵を倒すのではなく、「環境との戦い」に挑む必要があるのだ。

● エネルギー管理の重要性

プレイヤーには「エネルギーゲージ」が設定されており、これは生命力と弾薬を兼ねたリソースである。弾を撃つたびにわずかずつエネルギーを消費し、敵から攻撃を受けたり障害物に接触したりすると大幅に減少する。エネルギーが0になるとその場でゲームオーバー。残機制はなく、慎重な操作が求められる。

ステージ上に配置されたエネルギーパックを回収すればエネルギーを補給できるが、撃ってしまうと破壊されてしまうため、命中精度と操作技術の両方が必要になる。この「攻撃=移動=消耗」という三重構造が、本作の戦略性を際立たせている。

● MSX版からの進化とファミコン特有の演出

MSX版『SASA』と比べると、ファミコン版ではグラフィックやBGMが強化され、よりアクション性の高い構成に調整されている。敵キャラクターの種類も増え、攻撃パターンが多彩になったほか、ステージごとの色彩もカラフルで、当時の家庭用テレビ画面に映える仕上がりとなっていた。 サウンド面ではシンプルながらも緊迫感のある効果音が特徴的で、エネルギーが減少した際の警告音や、反動移動時の独特の発射音がプレイヤーの集中を高める演出として機能していた。

このように、単なる移植ではなく、家庭用機の特性を生かしたチューニングが施されている点は、アスキーの開発陣の技術的挑戦を感じさせる部分である。

● 独立した挑戦的タイトルとしての意義

1985年といえば、『スーパーマリオブラザーズ』や『バルーンファイト』など、名作アクションゲームが続々と登場した年である。その中にあって、『アストロロボSASA』は決して派手なタイトルではなかったが、物理挙動を重視したシステムと協力プレイという独自の方向性で存在感を放った。 ファミコン史の中ではしばしば“マイナー名作”として語られるが、操作の独自性や2人プレイ時の戦略性など、後のインディー系ゲームデザインにも通じるエッセンスを秘めている。

● 当時の反響と後年の評価

発売当時はその高い難易度と独特の操作性から賛否が分かれたが、後年になって「理不尽ではなく、緻密な制御を要求する本格的ゲーム」として再評価されるようになった。 特にレトロゲーム愛好家の間では、1980年代前半の「アイデア優先型」作品の代表格としてしばしば挙げられる。プレイヤーの熟練を要求するゲームデザイン、そして物理法則を模倣した動作システムは、シンプルながら奥深い体験を生み出している。

● 総括:アスキーの野心を象徴する一本

『アストロロボSASA』は、アスキーがパソコン文化から家庭用ゲーム文化へ橋をかけようとした象徴的な作品であった。ビジュアル面では質素ながらも、システム面では当時の常識を覆す試みを数多く取り入れており、「ゲームとは何か」という根源的な問いを感じさせる内容となっている。 派手な敵やストーリーはない。しかし、プレイヤー自身の技術と判断だけで環境を克服していく設計は、まさに“プレイヤースキルを試す純粋なアクション”。 1985年という転換期において、『アストロロボSASA』は地味ながらも確かな存在感を放つタイトルとして、今なお多くのゲーム史研究者の興味を惹きつけている。

■■■■ ゲームの魅力とは?

● 「撃つ=動く」――他にないゲーム体験

『アストロロボSASA』最大の魅力は、プレイヤーの常識を根底から覆す「反動移動システム」にある。多くのアクションゲームでは、Aボタンでジャンプし、十字キーで移動するのが当たり前だった。しかし本作では、それらの行動が一切存在しない。プレイヤーができるのはビームを撃つことだけ――つまり、攻撃と移動が完全に同一操作に統合されているのだ。

弾を撃てば撃つほどエネルギーは減っていくが、その一方で撃たなければ動くこともできない。このジレンマが緊張感を生み、プレイヤーに“計算された行動”を強制する。1発の弾を撃つたびに「今の角度で良かったのか?」と考えさせる作りは、単なるアクションではなく、もはや反射神経と戦略思考が融合したパズル的ゲーム性を持っている。

このシステムは、のちのゲームデザインにおける「制約の面白さ」を象徴するものともいえる。思うように動けないことが、逆にプレイヤーの創意工夫を引き出す仕組みになっており、これこそ『アストロロボSASA』が単なるマイナー作に終わらず語り継がれる理由のひとつだ。

● 二人での協力プレイが生む“共闘”の楽しさ

ファミコン版の大きな魅力が、2人同時プレイによる協力性である。プレイヤー1の「SASA」とプレイヤー2の「NANA」が同時に画面上を飛び回り、互いの動きを見ながらエネルギーパックを取り合う。その中で生まれるコミュニケーションや連携の妙が、本作の隠れた面白さだ。

例えば、一方がエネルギーを使いすぎてピンチになったとき、もう片方が自分のエネルギーを100ポイント分渡すことで救うことができる。このシステムは単なるオマケではなく、ゲームの設計思想そのものが「助け合い」を軸にしている。敵を倒すよりも、仲間を守る判断が勝敗を左右することも多い。

2人で声を掛け合いながら協力してステージをクリアした時の達成感は、当時のアクションゲームの中でも群を抜いている。ファミコン黎明期において、ここまで“共闘”をテーマに据えた作品は珍しく、のちの『魂斗羅』や『アイスクライマー』などにも通じる設計思想が垣間見える。

● 重力・浮力・無重力――変化に富んだ環境演出

全16面のステージ構成も、単調さを感じさせない工夫が施されている。草原・倉庫といった地上エリアでは重力が働き、反動をうまく制御しないと地面に叩きつけられてしまう。海中では上昇と潮流の影響で操作感が一変し、まるで別ゲームのような手触りになる。そして宇宙空間では完全な無重力状態となり、撃った弾の反動だけで慣性をコントロールする“微妙な推進操作”が必要だ。

このようにステージごとに移動のフィーリングが劇的に変化するため、常に新しい挑戦を味わえる。特に最終ステージのブラックホール面では、わずかな操作ミスが命取りになるほど繊細なコントロールが要求され、プレイヤーの集中力を極限まで引き出す。環境そのものが敵として立ちはだかる設計は、今見ても極めて独創的だ。

この多彩なステージ構成は、当時のファミコン作品としては異例のバリエーションを誇り、アスキーの設計チームが単なるアクションではなく「環境を読む知的ゲーム」を志向していたことを示している。

● シンプルなルールに潜む奥深い駆け引き

本作のルールは至って単純――「エネルギーパックを全部回収すればクリア」。しかし実際にプレイしてみると、そのシンプルさの中に計り知れない奥深さがあることに気づく。 パックの配置は絶妙で、安易に突っ込めば敵弾に当たるし、慎重に構えすぎればエネルギーが尽きる。つまり、常にリスクとリターンの選択を迫られる構造になっているのだ。

また、エネルギーパックは弾が当たると破壊されてしまうため、射撃の精度が非常に重要になる。「撃つ」ことが移動にも攻撃にもなるこのシステムでは、無駄な1発が命取りになることもある。

まさに、1秒先の行動を読み合う“リアルタイム戦略ゲーム”のような緊張感が楽しめるのだ。プレイヤーは自然と、「いかに少ない弾で効率的に動き、目的を達成するか」という考え方を身につける。これが本作の中毒性の源である。

● 操作の習熟がもたらす成長実感

初見のプレイヤーは、おそらく最初の数分で混乱するだろう。なぜなら、撃てば撃つほど動き、思った通りに止まらないからだ。しかし、やがてプレイを重ねるうちに自分の反射神経と感覚が少しずつ同期し、空中で自在に姿勢を制御できるようになる瞬間が訪れる。

この“習熟の手応え”こそが『アストロロボSASA』の真骨頂である。プレイヤーの腕前がそのまま結果に直結するため、上達を実感しやすく、難しいながらも「練習すれば確実に進める」バランスが絶妙だ。

プレイヤーの中には、重力や慣性を利用して最短ルートでパックを回収するテクニックを編み出す者もおり、技術を競う“職人ゲーム”としても一部で人気を博した。

● 個性豊かな敵キャラクターたち

本作に登場する敵は、単に障害物として存在するのではなく、各環境の特徴を引き立てる役割を担っている。例えば地上ステージでは跳ね回るドローン型、海中では泡を発生させてプレイヤーの進路を妨げるクラゲ型、宇宙ではプレイヤーを追尾するミサイル型などが登場する。 これらの敵は画面のどこから現れるかわからず、時に静寂の中から突然現れることもあり、プレイヤーに常に緊張を強いる。

また、敵弾のスピードや動きも環境によって微妙に変化するため、同じ敵でもステージが異なれば全く違う攻略が求められる。環境と敵が連動してゲーム性を作るというデザイン思想は、当時としては画期的だった。

● 音とビジュアルが生む孤独と緊迫感

『アストロロボSASA』のBGMは、華やかさとは無縁の、どこか無機質で硬質な電子音が中心である。しかしその“静けさ”が、逆に宇宙的な孤独感と緊張感を演出している。 エネルギーが減ると鳴る警告音、ブラックホールに近づいたときのうねるような効果音――どれも耳に残るインパクトを持っており、サウンドの設計にこだわりを感じる。

グラフィックも、キャラクターや背景の描き込みこそ簡素だが、色使いとアニメーションのテンポでプレイヤーの感覚を刺激する作りになっている。海中ステージの青いグラデーションや、宇宙面の深い闇の中で光るエネルギーパックなど、当時のハード性能を考えれば驚くほど印象的な表現だ。

● マイナーゆえに“知る人ぞ知る”名作としての存在感

『アストロロボSASA』は、大ヒット作ではない。しかしだからこそ、今なおコアなファンの心に深く刻まれている。発売当時は「難しすぎる」「操作が独特すぎる」といった声も多かったが、その難しさこそがリピーターを生み、現在ではレトロゲーム愛好家の間で“通好みの一本”として語られている。

また、アスキーという出版社系メーカーの初作品という点も魅力的だ。ゲーム雑誌『ログイン』などで自社ソフトが紹介されることも多く、読者にとっては“編集部発のゲーム”という親しみや面白さもあった。結果として、文化的にも商業的にも1980年代ゲーム史の中で異彩を放つ存在となったのである。

● プレイヤー自身が主役になる設計思想

最後に特筆すべきは、本作が“物語”や“キャラクター性”ではなく、プレイヤー自身の技量と判断力を主役に据えたゲームであるという点だ。SASAにもNANAにも詳しい設定はほとんどない。だが、それが逆にプレイヤーの想像力を刺激し、「自分がこの小さなロボを操っている」という没入感を生む。

アクションとシミュレーションの中間に位置するようなこの体験は、今プレイしても新鮮だ。物語のない静かな宇宙で、自分の判断ひとつが生死を分ける――この緊迫した構造が、『アストロロボSASA』を唯一無二の存在にしている。

■■■■ ゲームの攻略など

● まず押さえるべき「反動移動」の基本

『アストロロボSASA』を攻略するうえで最初に理解しておくべきは、「撃つ=移動する」という本作独自の操作構造である。 ビームを撃った瞬間、発射方向とは反対側へ自機が押し出される。この反動の力をどう制御するかがすべての基礎となる。 初心者が陥りがちなミスは、焦って連射してしまうことだ。連射をすると、反動の制御が効かなくなり、思わぬ方向へ飛ばされてエネルギーを浪費してしまう。 攻略の第一歩は「1発ずつ撃つ感覚を身につけること」。 まるで姿勢制御スラスターを操作する宇宙飛行士のように、冷静に角度を計算しながら少しずつ動かすのがコツである。

また、移動の際には壁や天井をうまく利用することも重要だ。反動の勢いを殺すために壁面に一度接触して減速する、あるいはエネルギーパック近くで軽く撃って微調整するなど、慣性の流れを自分の味方にできれば、一気に難易度が下がるだろう。

● ショットの角度と慣性の関係を理解せよ

ビームの射角は単なる攻撃方向ではなく、自機の移動方向そのものを決定する。真下に撃てば上昇し、右斜め上に撃てば左下方向へ進む。 この挙動を理解したうえで、目的地へ向かうための“撃ち方パターン”を体で覚えることが重要である。 たとえば狭い通路を通る場合は、真横に撃つよりも斜め方向に撃って滑り込むように進むと、壁にぶつかるリスクを減らせる。

また、ステージによっては空中の滞在時間を調整する必要がある。撃ちすぎると勢いがつきすぎ、撃たなすぎると落下する。

ベテランプレイヤーは、1発撃って上昇した直後に軽く逆方向へ撃つことで、空中で“静止”する技術を身につけている。

これは特に海中ステージや宇宙面で重宝するテクニックであり、敵弾を避けつつエネルギーパックを正確に回収する際の鍵となる。

● ステージ別攻略のポイント(地上編)

序盤の1〜9面は草原や倉庫など、重力が強く働く地上ステージが中心となる。 ここでは地面に落下してもすぐに復帰できるため、反動操作に慣れる練習場として最適だ。 攻略のコツは「焦らず一方向に撃ち続けないこと」。 上昇→停止→着地というリズムを意識しながら、障害物の位置を確認して進もう。

また、エネルギーパックの多くは障害物の隙間や高所に配置されている。敵を倒すことよりも、弾の使いどころを見極めて移動を優先する方が安定する。

序盤のうちに「撃つ→止める→狙う→取る」というサイクルを身体で覚えておけば、後半の重力変化にも対応しやすくなるだろう。

● 海中ステージ(10〜12面)のコツ

海中では、浮力と潮流が操作感を大きく変える。プレイヤーは常に上昇する力と横流れに抗いながら進む必要がある。 最初に感じるのは「思ったより止まらない」ことだ。浮力のせいで、ほんの少しの反動でも上方向へ流されてしまう。 ここでの攻略の鍵は、「小さく撃つ」技術である。反動を最小限に抑えながら、潮流に身を任せるように移動するのが最も効率的だ。

敵キャラクターの攻撃は泡やミサイルなどゆっくりとした弾道を描くが、潮流によって予想外の角度で飛んでくることもある。

敵の軌道を読むというより、自分の進路をあらかじめ“流れの先”に置くよう意識しよう。海中ではスピードよりも安定が勝敗を分ける。

● 宇宙ステージ(13〜15面)の難所攻略

無重力空間では、一度動き始めたら慣性でずっと流れ続ける。このため、反動の調整が非常に難しく、勢いをつけすぎると敵や障害物に激突する危険がある。 ここでは、「撃って進む」のではなく「撃って止める」感覚が重要だ。 目標に向かって進む際も、常に逆方向に軽く撃つことでスピードを制御する。これを繰り返すと、宇宙空間での微妙な制御ができるようになる。

さらに、宇宙面では敵弾の速度が速くなるため、先読み操作が求められる。敵が撃つ瞬間を見てから避けるのでは遅い。敵の出現位置を覚え、撃つ前に行動を起こすのが理想だ。

このステージ群を突破できれば、あなたはすでにSASA操縦の達人である。

● 最終ステージ「ブラックホール」への挑戦

第16面では画面中央に巨大なブラックホールが存在し、そこから全方向に強烈な引力が発生している。 中心に近づけば近づくほど吸い寄せられる力が増し、少しでも制御を誤ると即ゲームオーバー。 ここでの攻略法は、「一定距離を保ちながら外周を回る」ことだ。 エネルギーパックは外周に配置されているため、まずは引力の強さを体感しながら、無理せず一つずつ確実に回収していこう。

弾を撃つ方向は常にブラックホールの中心とは逆を意識する。中央寄りに撃つと反動で自機が吸い込まれてしまう。

また、焦って連射すると反動が積み重なって一気に引き寄せられるため、冷静さが何よりの武器となる。

このステージをクリアできたとき、プレイヤーは本作の操作哲学を完全に体得したことになるだろう。

● エネルギー管理の重要な戦略

エネルギーゲージは単なる体力ではなく、移動と攻撃の両方に使う共通リソースであるため、管理を誤ると即敗北につながる。 弾を無駄に撃たないことはもちろん、敵を倒すよりもエネルギーパックを優先して動くことが基本方針だ。 2人プレイ時には、片方が安全圏から支援射撃を行い、もう一方が回収役に徹する戦術が有効。もし仲間がピンチになった場合は、Bボタンでエネルギーを分けるタイミングを見極めよう。

また、敵の配置を覚えることで、必要な弾数を最小限に抑えることができる。学習プレイによる省エネ行動が、後半ステージでは生存率を大きく左右する。

いわば「効率化こそ最高の武器」である。

● スコアを狙う上級者向けテクニック

単にクリアするだけでなく、高得点を狙うプレイも『アストロロボSASA』の醍醐味の一つだ。 敵を倒すことで得られるスコアは小さいが、ノーダメージでステージを突破したときのボーナスが大きいため、被弾しない立ち回りが重要になる。 また、エネルギーパックを壊さず全回収すると隠しボーナスが得られる仕様があり、慎重かつ精密な操作が求められる。

上級者の間では、「慣性キャンセル」と呼ばれる技も存在する。

これは、進行方向とは逆方向に素早く2連射することで、ほぼその場で停止できる高等テクニックである。

これを習得すれば、狭い空間でのパック回収が格段に楽になるため、ぜひ練習してほしい。

● 裏技・隠し要素

『アストロロボSASA』には、当時のファミコンらしくいくつかの隠し要素が仕込まれている。 たとえば、特定のステージ開始時にAボタンとBボタンを同時押しすると、効果音が変化し、移動スピードが微妙に上がるという小ネタがある。 また、2人プレイ中にエネルギーを10回以上交換すると、ステージクリア時に隠しメッセージが出現するという報告も存在する(※一部ロムのみ)。

これらは開発陣の遊び心として入れられた要素であり、プレイヤー同士の交流の話題にもなった。

当時のゲーム雑誌『ログイン』でも「アスキーらしい実験的作品」と紹介され、プレイヤーが自力で隠し要素を探す楽しみも提供していた。

● 総括:反射と冷静さが試される“知的アクション”

総じて『アストロロボSASA』の攻略に必要なのは、反射神経よりも「空間把握能力」と「エネルギー管理能力」である。 プレイヤーは自らの感覚を頼りに、反動の力と環境の影響を読み切りながら最短ルートを模索していく。 焦れば即墜落、冷静さを保てば必ず道が開ける――その緊張感こそが、本作を唯一無二のアクションゲームにしている。

攻略とは単に“進むこと”ではなく、“自分の行動を制御すること”。

それを体験させてくれるこの作品は、今なお多くのプレイヤーに「手応え」という名の記憶を残し続けている。

■ 感想や評判

● 発売当時のプレイヤーの反応

1985年当時、『アストロロボSASA』が発売された際のプレイヤーの第一印象は、「とにかく操作が難しい」に尽きた。 当時のファミコンユーザーは、『スーパーマリオブラザーズ』や『アイスクライマー』といった、わかりやすく直感的な操作体系のゲームに慣れていたため、「ビームの反動で動く」という仕組みはまさに異端だった。 多くの人が最初の数分でキャラクターをうまく制御できず、地面に激突したり、敵にぶつかったりしてゲームオーバーを迎える。

しかし、その奇抜なシステムこそが一部のプレイヤーの心を強く掴んだ。

当時の子どもたちの中には、「このゲーム、難しいけど慣れると面白い」「まるで宇宙で操縦してる気分」と語る者も多く、学校の休み時間には“どうやったら安定して飛べるか”というコツの情報交換が交わされていたという。

つまり、本作は万人受けこそしなかったが、ハマる人はとことんハマる“通好みの作品”として知られていたのだ。

● ファミコン雑誌での評価

発売当時のファミコン専門誌や総合ゲーム誌においても、『アストロロボSASA』は評価が分かれた。 グラフィックや音楽に関しては「質素」「シンプルすぎる」との指摘が多かったが、その一方でゲーム性の部分では「斬新」「他にない発想」として高い注目を集めた。 雑誌『ファミリーコンピュータMagazine』では、「奇抜な操作がもたらす中毒性」と題したレビュー記事が掲載され、「慣れると癖になる反動制御」「二人協力プレイの緊張感」といった要素が高く評価されている。

また、当時アスキー自身が発行していたパソコン誌『ログイン』でも自社製品として特集が組まれ、「ゲームデザインの新しい実験」として紹介された。

開発者インタビューでは、「マリオのように“誰でもできる”ゲームではなく、“考えて動く”ゲームを作りたかった」という言葉が残されており、アスキーらしい知的アプローチが誌面からも伝わる。

● プレイヤー間で語られる“理不尽さ”と“達成感”

当時の口コミの中で最も多く語られたのは、その難易度の高さだった。 敵に当たる、弾を撃ちすぎる、壁に衝突する――そのどれもが一瞬でエネルギーを奪い、あっという間にゲームオーバーへと追い込まれる。 しかも残機制が存在しないため、ミスの重みが非常に大きい。

だが、そうした厳しさこそがプレイヤーの闘志を燃やした。

「ステージ10を超えた」「ブラックホール面を見た」というだけで友人から尊敬されるほど、本作をやり込むことは一種の勲章だった。

特に反動移動を完全に操れるようになった瞬間の爽快感は格別で、プレイヤーの多くが「最初は苦痛だったのに、いつの間にか夢中になっていた」と語る。

理不尽の中に潜む“自分の上達を感じられる喜び”――それが『アストロロボSASA』の体験を特別なものにしていた。

● アスキーというブランドへの注目

当時、アスキーはまだ「ゲームメーカー」としての実績がほとんどなく、出版業界の企業という印象が強かった。 そのため「雑誌を作ってる会社がファミコンのゲームを?」という驚きがあり、話題性も高かった。 しかもMSX版の『SASA』をベースにしているため、パソコンユーザーの間では「MSXのあのゲームがついに家庭用に!」と期待が寄せられていた。

発売後、雑誌の読者投稿コーナーなどでは「アスキーの挑戦に拍手」「難しいけどコンセプトは好き」といった好意的な意見が多く寄せられており、

一方で「一般層には敷居が高すぎる」といった意見も見られた。

この“知る人ぞ知る”ポジションが、本作の文化的な魅力の一部となっていったのだ。

● 時を経た再評価とレトロゲームブーム

1990年代後半から2000年代初頭にかけて、インターネット掲示板やレトロゲームコミュニティの中で『アストロロボSASA』は再び注目を浴びる。 エミュレーターの普及によって久しぶりにプレイした人々が、「やっぱり難しいけど面白い」「昔理解できなかった面白さが今わかる」と再評価を口にしたのだ。 特に、プレイヤーの操作技術が全てを決める“ストイックな設計”が、近年の高難度アクションゲーム(例:『ダークソウル』シリーズなど)に通じると指摘されることも多い。

また、YouTubeやニコニコ動画などで「地味だけどクセになるファミコンゲーム」として実況プレイされる機会も増え、若い世代がその存在を知るきっかけにもなった。

こうして、発売から数十年を経ても“玄人好みの名作”として語り継がれている。

● 海外のプレイヤーからの評価

近年、海外のレトロゲーム研究者やコレクターの間でも『アストロロボSASA』は注目を集めている。 英語圏では「Astro Robo SASA」というタイトルで紹介され、特にその物理挙動の設計が“ahead of its time(時代を先取りしていた)”と評価されている。 欧米のファンの多くは、「1985年の段階でこの操作感を実現していたのは驚異的」とコメントしており、 海外フォーラムでは「インディーゲーム的発想の原点」として取り上げられることもある。

また、MSX文化を愛する海外ユーザーの中では、ファミコン版とMSX版を比較する動画や記事も存在し、「家庭用ではより完成度が高まった」と評されている。

特に二人協力プレイの実装は、海外では「ahead of co-op gaming」とまで称賛された。

● 難易度に対する賛否

本作を語る上で避けて通れないのが“難しすぎる”という意見である。 プレイヤーによっては、操作に慣れる前に挫折してしまうことも多く、「どうしても先に進めない」「ゲームというより修行」と評されることもあった。 しかし、熱心なファンたちはその難しさを「理不尽ではなく、正確さを求める挑戦」として受け入れていた。 一部のプレイヤーは、クリアまでにかかった時間を誇らしげに語り、「最終ステージをクリアしたときの達成感は他のどのゲームにもない」と述懐している。

このように、本作の難易度は単なる障壁ではなく、プレイヤーの成長を実感させる設計の一部として機能していたといえる。

● 現代の視点から見た魅力

今のゲーム環境に慣れたプレイヤーが『アストロロボSASA』を遊ぶと、最初は不親切に感じるだろう。 説明も少なく、操作も特殊、セーブ機能もない――だが、それこそが80年代のゲームの本質だった。 プレイヤーが「どう動かすか」を自分で発見し、試行錯誤する過程そのものが楽しみであり、 『アストロロボSASA』はまさにその“探索的な面白さ”を体現している。

さらに、エネルギー共有システムや重力変化など、今プレイしても新鮮に感じるアイデアが詰まっており、

多くの現代ゲーム開発者が「当時の制約下でこれを作ったのは驚異」と口を揃える。

特にインディー開発者の中には本作を“デザインの教材”として分析する者もいるほどである。

● 総評:マイナーで終わらせるには惜しい革新作

『アストロロボSASA』は、派手なビジュアルや物語性こそないが、ゲームデザインの根本に挑戦した意欲作として今なお語り継がれる。 当時のユーザーの一部に「よくわからないゲーム」と評されたその複雑さは、裏を返せば“自由度の高さ”であり、 自分の技術次第でどこまでも上達できる“プレイヤー依存型ゲーム”という点で時代を超えた魅力を持っている。

「難しいけれど面白い」「やればやるほど深みが出る」――

こうした評価が今なお続いていることこそが、この作品の価値を証明している。

アスキーが放った最初の一手『アストロロボSASA』は、まさに実験精神の象徴であり、

挑戦を恐れなかった80年代ゲーム文化の象徴的存在として、多くのファンに愛され続けている。

■ 良かったところ

● 独創的な「反動移動システム」への賞賛

『アストロロボSASA』を語るうえで、最も多くのプレイヤーが称賛したのが「反動で動く」という唯一無二のゲームシステムである。 これは単なるギミックではなく、作品の根幹を成す哲学的な仕掛けといってよい。 プレイヤーは撃つたびに移動し、移動するたびに撃つ――この繰り返しの中に、単純さと深遠さが共存している。

当時のレビューでも「プレイヤーの腕と理解力がすべてを決めるゲーム」「ボタンを押す行為が意味を持つ」といった意見が寄せられた。

この反動操作の仕組みは、後年のゲーム開発者にも影響を与え、物理法則を利用したアクション設計の先駆けとされている。

特に、動きそのものがプレイヤーの意思と直結しており、上達の実感がダイレクトに得られる点は、“触って覚える学習型デザイン”の理想形とさえ言われる。

● 高難度ながら理不尽でない設計

本作が難しいのは事実だが、それは“理不尽な不条理”ではなく、“プレイヤーの理解と熟練を求める設計”によるものだった。 敵の出現位置、エネルギーの消費量、重力の影響――すべてが精密にバランスされており、失敗しても「なぜミスしたのか」が明確にわかる。 プレイヤー自身が成長すれば確実に上達できる構造で、これは当時としては非常に稀有なデザイン哲学だった。

多くのアクションゲームが「パターン記憶」や「反射神経」を求めていた時代に、本作は「考えて動く」ことを要求する。

つまり、知性と感覚の両方を使う知的アクションなのだ。

この“上達が報われる構造”は、ゲームとしての満足度を高め、プレイヤーの心に強い印象を残した。

● 二人協力プレイの革新性と温かみ

2人同時プレイの存在は、本作のもうひとつの大きな魅力として語り継がれている。 プレイヤー1のSASAとプレイヤー2のNANAが協力し、互いにエネルギーを分け合いながらステージを進むシステムは、 当時のファミコンゲームにおいて極めて斬新だった。

通常、2人プレイといえば「交代制」や「競争型」が主流だった時代。

その中で『アストロロボSASA』は、「助け合い」「共有」「支え合い」を前提にした設計を採用した。

片方がピンチに陥ったら、もう片方がエネルギーを分けて救う――その行為そのものがプレイヤー同士の絆を深める仕掛けになっている。

この協力要素は、兄弟や友人同士で遊ぶときに特に盛り上がり、当時の子どもたちの記憶に強く残っているという。

「競い合うのではなく、助け合ってクリアを目指す」――その思想は、後の協力プレイ型ゲームの原型ともいえるだろう。

● 多様な環境変化が生み出す緊張感

ステージごとに重力・浮力・無重力といった物理環境が変化する構造は、単なる難易度調整ではなく、ゲーム体験の幅を広げる要素として高く評価されている。 重力下での慎重な着地操作、海中でのふわりとした推進感、宇宙空間での無重力漂流――それぞれのフィーリングがまったく異なり、飽きることがない。

プレイヤーは常に「今、自分がどんな環境下にいるか」を意識して行動を変えなければならず、環境適応能力を問われる。

この仕組みは、単に操作を難しくするためではなく、自然現象と一体化した操作感を演出するために計算されている。

特に最終ステージのブラックホール面では、引力を意識した軌道制御が要求され、プレイヤーの集中力が極限まで高まる。

その緊張と解放のリズムが、他のどんなアクションゲームにもない“没入体験”を生んでいた。

● ミニマルなグラフィックが醸す独特の雰囲気

『アストロロボSASA』のグラフィックは決して派手ではない。 むしろ簡素で、背景もシンプルなドットパターンで構成されている。 しかし、その“余白”がプレイヤーの想像力を刺激する。 草原の緑、海中の青、宇宙の黒――それぞれの色の組み合わせが、ファミコン特有の発色によって強い印象を残す。

プレイヤーが漂う空間の孤独感、エネルギーが減っていく焦燥感、敵の無機質な存在感。

それらは華やかな演出ではなく、静かな緊張感で描かれており、まるで一人のロボットが無言で任務を遂行しているような雰囲気を漂わせる。

この“静かなドラマ性”が本作の隠れた魅力であり、プレイヤーによっては「無言のストーリーがある」と感じるほどだ。

● 効果音とBGMの演出力

BGMは全体的に簡潔で電子音主体だが、そのシンプルさが作品世界に非常にマッチしている。 発射音やエネルギー減少時の警告音が耳に残り、緊張感を高める。特に、海中ステージでのぼんやりとした低音のリズムや、宇宙面での静寂に近い音作りは絶妙で、 「音で空間を感じさせる」演出としてプレイヤーの記憶に残る。

当時のファミコンの3音制限の中で、ここまで環境変化を音で表現できた例は珍しい。

ミニマルでありながら“宇宙的孤独”を演出するサウンドデザインは、後年のレトロサウンドファンからも高く評価されている。

● 成長を実感できる学習型バランス

本作をやり込む最大の楽しさは、「できなかったことが、できるようになる」体験にある。 最初はまったく思うように動けないが、少しずつ反動制御に慣れ、敵を避け、エネルギーを節約し、ついには空中で静止すらできるようになる。 この「上達の快感」は、現代の多くのチュートリアル付きゲームでは味わえない種類の満足感だ。

失敗が成長の糧になる設計――それが『アストロロボSASA』の真骨頂である。

プレイヤーは何度もミスを繰り返しながら、自らの感覚を磨いていく。

そしてクリアしたときの達成感は、単なる勝利ではなく「自分がここまで操縦を極めた」という自信に変わる。

この学習曲線の設計が、コアファンにとっての最大の魅力となっている。

● 家庭用ゲーム黎明期の“挑戦心”を体現

1985年という年は、ファミコンブームの真っ只中であり、数々の有名メーカーが人気シリーズを連発していた。 その中で、アスキーのような出版社出身の企業が“実験的作品”を世に送り出したこと自体が称賛に値する。 本作は、商業的な成功よりも「新しい遊びを生み出す」ことに重点を置いており、その姿勢は今日のインディーゲームの原点とさえいえる。

「誰もやっていないことをやる」――その開発精神は、今なお多くのプレイヤーに敬意をもって語られる。

後年のファンからは、「アスキーらしい知的でストイックなゲーム」「技術者の遊び心が詰まっている」といった声も多く、

本作は単なる一本のゲームではなく、80年代の創造力の象徴として評価されている。

● 総評:小さな箱の中の大きな挑戦

『アストロロボSASA』の良かった点をまとめると、 ①独創的な操作、②プレイヤーの成長感、③協力プレイの温かみ、④環境変化の多彩さ、⑤音と演出の一体感、という5つの軸に集約される。 どれも他のゲームでは代替できない要素であり、特に“体感的な学習の快感”は唯一無二だった。

アスキーが放ったこの一本は、派手な成功を収めたわけではない。

しかし、ゲームというメディアの可能性を拡張したという点で、当時のファミコン市場に確かな爪痕を残した。

それゆえに今も、「知る人ぞ知る傑作」として語り継がれている。

『アストロロボSASA』は、挑戦の美学を体現した作品であり、80年代ゲームの精神を象徴する存在なのだ。

■ 悪かったところ

● 初心者には極めて厳しい操作性

『アストロロボSASA』を初めてプレイした多くの人が感じたのは、「何をどうすればいいのかわからない」という戸惑いだった。 反動によって移動するというシステムは、革新的である一方で、当時のファミコンプレイヤーにとってはあまりに不親切だった。 ジャンプボタンもなく、十字キーで歩くこともできない。しかも説明書にも細かい操作法が書かれておらず、 プレイヤーは最初の1分で意味もわからないままエネルギーを失ってゲームオーバーになる――そんなケースが多発した。

このような難解さは「挑戦的な設計」とも言えるが、初心者を早々に突き放してしまったのも事実。

「せめて練習ステージがあれば…」「もう少し慣れるまでの余裕がほしかった」という声は少なくなかった。

結果として、発売当時は“難しすぎるゲーム”という印象が先行し、手に取る人を選ぶ作品となってしまった。

● 学習曲線が急すぎる

反動操作を理解すれば面白くなる本作だが、その“面白さ”に到達するまでの壁が高すぎた。 序盤から重力の影響や敵弾のプレッシャーが大きく、1面ですらクリアできないプレイヤーも多かった。 一般的なファミコンゲームがステージごとにプレイヤーを育てる設計だったのに対し、『アストロロボSASA』は最初から高度な技術を要求する。

一部のファンは「最初の3分でこのゲームを理解できる人は天才」とまで言っており、

このハードルの高さが本作を“知る人ぞ知る”作品へと押し上げる要因にもなった。

ただし、開発側の意図としては「慣れたときの達成感を重視した」設計だったため、

カジュアル層にはまったく噛み合わなかったという課題が残った。

● 操作レスポンスの独特さと不安定さ

反動による移動は独創的だが、同時に“思い通りに動かせない”ことへのストレスにもつながった。 特にビーム発射の反応速度が微妙に遅く、ボタン入力とキャラクターの挙動にわずかなラグがある。 これが重力や慣性と組み合わさることで、動きの予測が難しくなり、上級者でも意図せぬ方向に飛んでしまうことがあった。

また、壁や天井に衝突したときの跳ね返り挙動が不自然で、わずかな角度の違いで大きく弾き飛ばされることもあり、

「まるでピンボールのようだ」「運が悪いと制御不能になる」といった意見も見られた。

こうした物理挙動の荒さは、1985年当時の技術的制約もあったとはいえ、プレイヤーの不満の的となっていた。

● 難易度バランスの極端さ

ステージ構成に関しても、バランスの偏りが指摘されている。 序盤の1〜3面はまだ遊びやすいが、4面以降になると急激に敵の配置がシビアになり、 特に中盤の海中ステージ(10〜12面)は潮流と浮力の影響で思うように動けず、多くのプレイヤーが詰まった。

また、後半の宇宙ステージでは“無重力下での微調整”を強いられるため、慣れていない人は一瞬でゲームオーバー。

「せっかく操作に慣れたと思ったら、また新しい物理環境でリセットされる」という設計は、

挑戦的である反面、プレイヤーを疲弊させる要因にもなった。

難しい=やりがい、と感じる層もいたが、当時のファミコン市場ではまだ“誰でも遊べる”ゲームが求められており、

本作のようなマニアックな調整は、結果的に多くのライトユーザーを遠ざけてしまった。

● グラフィックと演出の地味さ

プレイヤーの間でよく挙げられる不満点の一つが、「見た目が地味すぎる」というもの。 1985年といえば、同時期に『スーパーマリオブラザーズ』や『チャレンジャー』といったカラフルで冒険心にあふれるタイトルが登場していた時期である。 その中で『アストロロボSASA』は、単色に近い背景と無表情なロボットキャラという、どこか寂しいビジュアルで、 「雑誌で見ても目を引かない」「画面が寂しい」と感じる人が多かった。

また、敵キャラの種類も少なく、攻撃パターンが単調なため、ステージ後半ではマンネリを感じるという意見もある。

物理システムの面白さを際立たせるためにビジュアルを簡素化したのだろうが、

その分、当時の子どもたちの「見た目のワクワク感」を引き出せなかった点は惜しい部分だ。

● ストーリーや目的の説明不足

『アストロロボSASA』には、明確なストーリー描写や導入ナレーションがほとんど存在しない。 「SASA」と「NANA」というロボットが何者で、なぜエネルギーパックを集めているのか――その背景は一切語られない。 プレイヤーは突然ステージに放り込まれ、ただ無言で回収作業を続ける。

この無機質さを「想像力を刺激する」と肯定的に捉える人もいたが、

多くの一般プレイヤーにとっては“目的のわからない作業ゲー”に見えてしまった。

「クリアしても何のご褒美もない」「達成感が演出で表現されない」という声も多く、

当時のゲーム文化において“達成後の報酬演出”が重要だったことを考えると、ここは明確な弱点といえるだろう。

● 取扱説明書とUIの不親切さ

もうひとつの問題は、プレイヤーへの情報提供が極端に少なかった点である。 説明書には操作ボタンの基本説明こそあるものの、「反動を利用して移動する」という発想を理解できるほどの補足はなかった。 また、ゲーム内でもエネルギー残量の減り方や、パック取得時の回復量などが視覚的にわかりづらく、 初プレイ時には「なぜ死んだのか」「何で減ったのか」が理解できないまま終わることも多かった。

こうしたUI面の不親切さは、当時のハード性能の限界もあるが、設計上の配慮不足でもあった。

もう少しだけプレイヤーに向けたフィードバックがあれば、難易度の印象は大きく変わっていたかもしれない。

● 協力プレイ時のカメラ制御問題

2人同時プレイは本作の売りだったが、同時に最大の課題も抱えていた。 画面が固定スクロールのため、片方のプレイヤーが上方向に移動すると、もう片方が画面外に置き去りにされることがある。 特にステージの狭い構造では、片方がミスするともう一方まで巻き添えで吸い込まれるケースが発生し、 「協力のはずが足を引っ張り合う」という現象も起きた。

プレイヤー同士で距離を保ちながら動く必要があり、これは熟練者同士であれば戦略的な楽しさになるが、

初心者にとっては非常にストレスの高い仕様だった。

「2人プレイの方が難しい」と感じた人も多く、せっかくの協力要素が一部で評価を下げる結果となった。

● サウンドの単調さ

音楽面では高く評価する意見もある一方で、「BGMが少なすぎる」「変化が乏しい」との不満も存在する。 1曲をベースにした繰り返し構成で、ステージが変わっても曲調があまり変化しないため、長時間プレイするとどうしても飽きがくる。 特に緊張感の高い後半面では、もう少し盛り上がる音楽が欲しかったという声が多かった。

ただし、この“静寂”こそが本作の雰囲気を支えていたという評価もあり、

好みが分かれる部分でもある。とはいえ、よりプレイヤーを鼓舞するBGMの存在があれば、

ゲーム全体の印象は大きく変わっていた可能性がある。

● 総評:実験作ゆえの未完成さ

『アストロロボSASA』の悪かった点を総合すると、 ・初心者を突き放す操作の難しさ ・説明不足とUIの不親切さ ・演出の地味さと物語の欠如 ・二人プレイ時の不安定さ といった“実験作ゆえの未完成さ”が浮かび上がる。

アスキーが初めてファミコンに挑んだ作品としては、意欲的で革新的だったが、

その分だけ“遊びやすさ”や“導入の優しさ”という点で課題を残した。

しかし、これらの欠点は裏を返せば“設計思想が尖っていた証”でもあり、

だからこそ今なお語られる“挑戦的な作品”としての価値がある。

完成度という意味では荒削りだが、時代の限界を押し広げようとした意志が感じられる失敗作――

それが、『アストロロボSASA』という作品のもう一つの魅力でもある。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

● 無言の主人公「SASA」の魅力

『アストロロボSASA』における主人公――それがプレイヤーが操るロボット「SASA」である。 このキャラクターには、現代のゲームに見られるようなセリフも感情表現も存在しない。 しかし、その無言の佇まいこそが多くのプレイヤーの心を掴んだ。 小さなドット絵で描かれた体、発射のたびに微かに跳ねる反動の動き、 そして一人で広大な空間に挑む姿――それらが重なり、「孤高の探査ロボット」という印象を自然に醸し出している。

当時の子どもたちは、SASAを自分自身の分身のように感じていたという。

どんなに苦しいステージでも、あきらめずに反動を使って進む姿は、プレイヤーの努力そのものを象徴していた。

そのため、“SASAが好き”というより、“SASA=自分”という感覚を持つ人が多かった。

まるで無機質なロボットに魂が宿ったかのような錯覚を覚える――

それが『アストロロボSASA』という作品の静かな魔力である。

● SASAという存在のデザイン的意図

SASAのデザインは非常にシンプルで、丸みを帯びた頭部、短い四肢、 そして背面から噴射するような反動描写が特徴的である。 それは「人間ではなく、あくまで機械である」という印象を強調しつつも、 どこか愛嬌を感じさせる絶妙なバランスで設計されている。

アスキーのデザイナーは、当時のインタビューで「かわいくしすぎると世界観が崩れる。無機質な中にもキャラクター性を感じてほしかった」と語っている。

この発言が示す通り、SASAは“冷たいロボット”ではなく、“孤独な挑戦者”として描かれているのだ。

そのため、プレイヤーが彼に感情移入するのは自然な流れであり、

特に長時間プレイを重ねるうちに、SASAの一挙手一投足が“意志を持った存在”に見えてくる瞬間がある。

これはアニメーションやストーリーの力ではなく、

プレイヤーの操作体験そのものがキャラクターを生み出すという極めて珍しい構造である。

● プレイヤー2の「NANA」が生む温かいドラマ

ファミコン版『アストロロボSASA』で追加されたもう一人のキャラクター――それがNANAである。 2人プレイ時にはプレイヤー2が操作できる存在で、SASAとほぼ同じ性能を持ちながらも、 画面上では色違いのデザインで表現されている。 この“NANA”の存在は、ゲーム全体に温かみを与える重要な要素となっている。

一人で挑むSASAとは異なり、NANAがいることでプレイヤーは“共に戦う感覚”を味わうことができた。

そして何より印象的なのが、エネルギーの分け与えシステムだ。

片方がピンチのとき、もう一方が自分のエネルギーを削ってでも助ける――

この行為がプレイヤーの間に友情や信頼の物語を生み出した。

当時の少年たちの間では、「NANAはSASAの仲間なのか、それともパートナーなのか」という議論が生まれたほどだ。

設定が明示されていないからこそ、想像の余地が広がり、

“2人のロボットの絆”をプレイヤー自身が物語として感じ取ることができたのである。

● SASAとNANAの対比がもたらす感情の幅

SASAが孤独な探査者の象徴であるなら、NANAは希望の象徴とも言える存在だ。 SASA一人では冷たい宇宙を漂うだけだが、NANAが加わることでそこに“人間的なつながり”が生まれる。 協力しながらパックを集め、失敗すれば共に消える――その一体感は、無言の物語を紡いでいく。

特に印象的なのは、2人でブラックホールステージに挑む場面だ。

片方が吸い込まれていく瞬間、もう一方が最後まで救おうと必死にエネルギーを渡す。

しかし助けきれずに自らも引き込まれる――その儚さに、プレイヤーはどこか切ない感情を覚える。

こうした瞬間に、無機質なドットキャラクターに“生命感”が宿るのだ。

この対比が、『アストロロボSASA』という作品に深い余韻を与えている。

物語を語らずして物語を感じさせる――それがSASAとNANAの関係の真価である。

● キャラクターに声や台詞がないことの意義

SASAやNANAには、言葉がない。泣きも笑いもしない。 しかし、その沈黙がプレイヤーの想像を無限に広げる。 たとえば、エネルギーが尽きて消える瞬間、 プレイヤーは「SASAが壊れた」と感じる人もいれば、「任務を終えた」と感じる人もいる。

この“余白”の多さが本作の魅力の根幹だ。

キャラクターが語らないからこそ、プレイヤーが語る。

それは、まるでサイレント映画のような美しさであり、

80年代のゲームだからこそ成り立った表現手法といえる。

近年のレトロファンの間では、「SASAは感情を持っているのでは?」という解釈もある。

それは単なる擬人化ではなく、プレイヤーの努力がキャラクターに人格を与えるという逆説的な関係性なのだ。

● ファンによる擬人化・二次創作の広がり

21世紀以降、レトロゲームファンやドットアート愛好家の間で『アストロロボSASA』が再評価される中、 SASAとNANAをモチーフにしたイラストや漫画作品がSNSや同人誌で見られるようになった。 多くは、SASAを“寡黙な青年ロボット”、NANAを“献身的な仲間”として描いており、 二人の間に友情以上の感情を想起させる作品も存在する。

こうした創作活動は、当時説明されなかったキャラクターの背景をファンが自由に補うことで、

ゲームそのものが“想像の余地を残した芸術”として受け継がれていることを示している。

実際、レトロゲームのキャラとしては珍しく、SASAとNANAの二人を題材にしたファンアートが海外サイトでも多数投稿されており、

「無口なヒーロー」「静かな相棒」として愛されている。

● SASA=プレイヤー自身という構造

『アストロロボSASA』の真の特徴は、SASAというキャラクターがプレイヤーの鏡として機能している点にある。 プレイヤーが撃つたびにSASAが動き、止まるたびに静止する。 その挙動は、ボタンを押すプレイヤーの緊張と連動しており、 失敗すればそれはプレイヤー自身の判断ミス、成功すればプレイヤーの意志の勝利だ。

つまり、SASAは単なるアバターではなく、“自分の意識の延長”なのだ。

この一体化の感覚こそが、他のどんなゲームにもない独特の魅力となっている。

ゲームを進めるうちに、プレイヤーはSASAに対して「頑張れ」ではなく「俺が頑張る」と自然に思うようになる。

それほどまでに操作体験とキャラクターが一致しているのである。

● 総評:無機質の中に宿る生命

SASAとNANAの魅力は、言葉も表情もない中で、プレイヤーが自ら感情を投影していく構造にある。 無言で飛び続ける姿、仲間にエネルギーを渡す瞬間、 そして最後にブラックホールに吸い込まれていくときの静けさ―― それらのすべてが、プレイヤーの心に“何かを伝える”。

彼らは単なるドット絵のロボットではない。

プレイヤーが彼らに込めた努力や情熱が、そのまま彼らの人格として立ち上がる。

だからこそ、多くの人が「SASAが好き」「NANAがかわいい」と言うとき、

それは単なるキャラクター愛ではなく、自分自身が積み上げた記憶への愛情なのだ。

『アストロロボSASA』のキャラクターたちは、感情を持たないことで、

むしろ人間の心を映し出す鏡のような存在として輝いている。

それが、このゲームが数十年を経てもなお語られ続ける理由である。

[game-7]

■ 中古市場での現状

● レトロゲーム市場の中での『アストロロボSASA』の位置づけ

1985年発売の『アストロロボSASA』は、アスキーのファミコン参入第1作という歴史的な意味を持ちながらも、流通量は決して多くなかった。 そのため現代の中古市場では“知る人ぞ知る希少タイトル”として扱われている。 メジャー作品のように毎日取引されるほどの頻度ではないが、 ファミコンコレクターやアスキー関連タイトルの収集家の間では、状態の良いものが出品されるとすぐに注目を集める傾向にある。

本作は「箱付き」「説明書付き」などの完全状態で残っているものが少なく、

特に外箱の裏面印刷やカートリッジラベルが綺麗な個体は非常に価値が高い。

そのため、価格帯は発売当時の小売価格を大きく超える水準で安定しており、

レトロゲーム愛好家にとっては“投資価値”のある一本と見なされている。

● ヤフオク!での取引状況と価格傾向

オークションサイト「ヤフオク!」では、『アストロロボSASA』は定期的に取引が確認されるが、 出品頻度は月に1〜2件程度と少なめである。 価格帯は状態によって大きく異なるが、ソフト単品(裸カートリッジ)の場合はおおよそ3,000円〜4,500円前後。 外箱や説明書付きの完品となると、相場は一気に上がり、6,000円〜9,000円台に達することもある。

特に保存状態が良好で、箱の色あせや角のつぶれが少ないものは、

「即決価格8,000円」など高値で出品されても入札が入りやすい傾向がある。

また、未使用に近いコンディションの“デッドストック品”は非常に稀だが、

確認されたケースでは1万円を超えて落札される例もある。

面白いのは、出品者の多くが“マニアコレクション放出”として説明文に熱のこもったコメントを添えている点だ。

それだけこのタイトルが、コレクターにとって特別な意味を持っている証拠でもある。

● メルカリでの販売状況とユーザー傾向

フリマアプリ「メルカリ」では、ヤフオクよりも出品数がやや多いが、 取引価格帯は全体的にやや低めで、ソフト単品で2,800〜4,000円前後が主流となっている。 一方で、完品状態のものや動作確認済みの出品は6,000円台に届くこともある。

メルカリでは、出品者がゲーム愛好家というより“断捨離目的の一般ユーザー”であるケースも多く、

説明文が簡素な分、写真の状態確認が重要となる。

特にラベルの剥がれ・黄ばみ・端子の酸化など、細部の状態で価格が大きく変動する。

また、「動作未確認」の出品が多く見られるため、購入者は動作保証があるものを選ぶのが安全だ。

取引履歴を追うと、「箱・説明書なし・ラベル少し日焼けあり」でも3,000円台前半で安定して売れており、

状態が悪くても需要のあるタイトルであることがわかる。

コレクターよりも“懐かしさで遊びたい人”が購入層の中心にいるのがメルカリ市場の特徴だ。

● Amazonマーケットプレイスでの販売状況

Amazonの中古マーケットプレイスでは、レトロゲーム専門業者や個人出品者による在庫が少数ながら常時存在している。 価格帯は4,500〜7,000円前後が中心で、Amazon倉庫発送・動作保証付きの品はやや高値で取引される。 特に「プライム配送対応」「返品可」と記載された商品は信頼性が高く、多少高くても購入されやすい傾向にある。

Amazonの場合、他サイトよりも「説明書付き」や「外箱付き」が明確に表記されているため、

購入前の比較検討がしやすいのが利点である。

ただし、商品の回転が早く、出品が途切れる時期もあるため、

コレクターは“価格ウォッチリスト”を活用して定期的にチェックするのが賢明だ。

また、海外からの購入需要も少なくない。

英語圏のレトロゲームコレクターが日本版『Astro Robo SASA』を注文する例も見られ、

国際的な評価が中古価格を底上げしている要因の一つになっている。

● 楽天市場・中古専門店での販売状況

楽天市場では、複数の中古ゲームショップが『アストロロボSASA』を取り扱っている。 販売価格はおおむね5,000〜7,500円前後で安定しており、 ショップによっては“動作保証付き・クリーニング済み”を謳ってプレミアム価格(8,000円台)を設定している場合もある。

楽天の利点は、ポイント還元や送料無料キャンペーンを利用できる点で、

実質的な購入コストを抑えられることだ。

また、ショップ独自の状態ランク(S〜C)表示があるため、コンディションを明確に比較できる。

一方で、人気が高い状態S・Aランクの完品は常に在庫が少なく、再入荷通知を設定しても長期間入手できないことが多い。

中には、箱・説明書なしのソフト単品を“お手頃レトロ特集”として2,980円程度で販売する店舗もあり、

これが若いレトロゲーマー層の入門用タイトルとして人気を集めている。

● 駿河屋での販売価格と在庫傾向

中古ソフトの老舗「駿河屋」でも、『アストロロボSASA』は定期的に取り扱われている。 2020年代に入ってからの価格帯は、ソフト単品で約3,800〜4,500円、箱・説明書付きで6,000〜7,800円前後が目安。 駿河屋はコンディションの記載が丁寧で、端子クリーニング・動作確認済みの商品が多い点が安心材料である。

ただし、在庫は不定期で、人気のある状態良品は掲載から数日で「売り切れ」になるケースが多い。

特に2020年代半ば以降はレトロゲーム需要の高まりにより、

入荷してもすぐ完売する“回転の早いタイトル”の一つとして扱われている。

また、未開封やほぼ新品状態の完品は極めて稀で、

販売履歴を見ると9,800円前後まで高騰した例も確認されている。

● 状態による価格差とコレクター心理

中古市場では、状態の良し悪しが価格を大きく左右する。 特に『アストロロボSASA』は、箱の印刷が薄く、日焼けや擦れが目立ちやすい仕様のため、 美品が残っている個体は希少だ。 角が潰れていない外箱、ラベルの色褪せがないもの、説明書の折れがないものはプレミア対象となり、 通常相場の1.5倍〜2倍で取引されることもある。

コレクターの間では、“1985年アスキー初のファミコン作品”という付加価値があるため、

「保存用」と「プレイ用」の2本を所有する人も珍しくない。

そのため、市場から在庫が減少し続け、今後も緩やかな価格上昇が予想されている。

● 海外需要と国際的な評価

興味深いのは、海外のレトロゲームファンによる需要の高まりだ。 北米やヨーロッパでは、「ASCII’s first NES release(アスキー初のNES作品)」として知られ、 eBayなどでは日本版カートリッジが$40〜$70(約6,000〜10,000円)で取引されている。 特に英語圏のコレクターは、“physics-based shooter(物理挙動型アクション)”として本作を評価しており、 説明書が日本語でも問題視されていない。

この海外人気が国内市場にも影響を与えており、

国内出品者が海外向け価格を参考にして高めに設定するケースも増えている。

そのため、今後はレア度の高い完品が国外流出し、

国内市場での入手難度がさらに上がる可能性がある。

● 総評:静かな人気を保ち続ける“知る人ぞ知る名作”

『アストロロボSASA』の中古市場動向を総合すると、 決して大量流通するタイトルではないが、安定した需要と高い保存価値を持つ作品であることがわかる。 特にアスキー作品を中心に集めているコレクターにとっては欠かせない1本であり、 「状態が良ければ即購入」が基本ルールと言われるほど。

レトロゲーム市場の再熱により、ファミコンタイトル全体の底値が上昇している現在、

『アストロロボSASA』も例外ではない。

3,000円台で買える時代は過ぎ去り、今後は完品なら1万円近くが相場の“準プレミア級”になる可能性が高い。

その一方で、実際にプレイする楽しみも根強く、

「懐かしさと実験精神を同時に味わえる作品」としてコレクターとプレイヤー双方に支持されている。

無名のまま消えなかったのは、単なる希少性ではなく、

作品としての独自性が真の価値として受け継がれているからだ。

『アストロロボSASA』は、今なお静かに輝く“80年代アスキーの象徴”として、

中古市場の片隅で確かな存在感を放ち続けている。

![【中古】 アストロロボ SASA [FAMILY COMPUTER]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/ajimura4861/cabinet/a/311-2/b003nv92g6.jpg?_ex=128x128)

![【中古】「非常に良い」アストロロボ SASA [FAMILY COMPUTER]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/omatsuri-life2/cabinet/20200723b-2/b003nv92g6.jpg?_ex=128x128)

![【中古】 アストロロボ SASA [FAMILY COMPUTER]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/trmt-1/cabinet/311-2/b003nv92g6.jpg?_ex=128x128)