【中古】カセットビジョンソフト エレベーターパニック

【発売】:エポック社

【発売日】:1985年4月

【ジャンル】:アクションゲーム

■ 概要

アーケードから家庭用への流れ

『バルダーダッシュ』というタイトルは、1984年に米国First Star Softwareから発表されたパソコン向けアクションパズルが起源です。当時のAtari 8ビット・コンピュータをはじめ、欧米圏の様々な家庭用マシンへ移植され、瞬く間に世界的な人気作となりました。その人気に呼応する形で、日本市場でも複数の家庭用機への移植が進み、エポック社が自社ハード「スーパーカセットビジョン」に向けて1985年に発売したのが本作です。これにより、日本の家庭用ゲームファンも「岩が落ちるスリル」と「宝石を集める達成感」に熱中することになりました。

ゲームの基本コンセプト

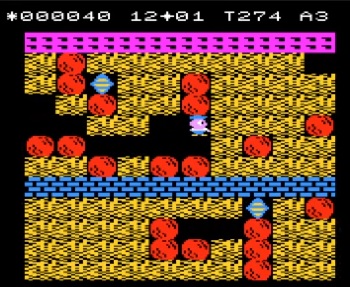

プレイヤーは「ロックフォード」というキャラクターを操作し、迷路のような洞窟内を進みます。目的は散らばる宝石を制限時間内に一定数回収し、出口へ到達することです。単純に見えますが、頭上から落下してくる岩石や、うごめく敵キャラクター、さらには地形の変化によって思わぬピンチに陥る緊張感が絶えず付きまといます。アクションとパズルが絶妙に融合しており、瞬時の判断と計画性が同時に試されるのが大きな特徴です。

スーパーカセットビジョン版の仕様

エポック社の移植版は、当時のハードウェア性能を活かしつつ、全16ステージを収録しています。スタート時には任意のステージを選択できる自由度が与えられており、初心者は序盤から、上級者は後半の難関から挑戦するなど、遊び方に幅が生まれました。また、難易度設定として「AMA(アマ)」と「PRO(プロ)」が用意され、プレイヤーの腕前に応じて挑戦できる設計になっています。二人プレイは交互制で、友人や家族とスコアを競い合う遊び方も定番でした。

操作とルールの詳細

ロックフォードの移動は16ドット単位で進むキャラクター操作。シンプルな十字キー操作ながら、掘り進めた跡に岩が転がり落ちるなど、ちょっとした動作が全体に影響するため、常に先を読む必要があります。敵は種類ごとに異なる行動パターンを持ち、接触すると即ミスとなるため、避けるだけでなく地形を利用して「岩を落として倒す」といった戦術も求められました。制限時間もプレイヤーを急かす要素として機能し、スピード感と戦略性を併せ持つルール設計となっています。

サウンドと演出

サウンド面では、ゲームプレイ中に常時BGMが流れるわけではなく、主にタイトル画面で曲が再生されます。洞窟内では効果音が中心で、特に岩が崩れ落ちる音やアメーバ状の敵の動作音はプレイヤーの緊張を煽る重要な要素でした。結果として、無音に近い緊張感と効果音のコントラストが、独特のプレイ体験を形作っています。

1980年代家庭用ゲーム文化の中での位置づけ

1980年代半ばは、ファミリーコンピュータを中心に家庭用ゲーム機の市場が急拡大していた時代でした。その中で「スーパーカセットビジョン」は後発ハードとして存在感を示す必要があり、『バルダーダッシュ』のような海外で成功した人気タイトルの移植は戦略的に大きな意味を持ちました。実際に本作は、エポック社のゲームラインナップの中でも知名度を押し上げる役割を果たし、ハードを所有するユーザーにとって欠かせない一本となっていきました。

■■■■ ゲームの魅力とは?

緊張感あふれる落石システム

『バルダーダッシュ』の最大の特徴は、プレイヤーの操作ひとつで地形が変化し、頭上の岩が落ちてくる仕組みにあります。単に敵を避けるだけでなく、自らの行動が危険を生み出す可能性があるため、プレイヤーは常に緊張感を抱えながらプレイすることになります。例えば、宝石を取ろうと土を掘った瞬間、頭上の岩が落下してしまうこともあり、その一瞬の判断が生死を分ける体験は当時の他のゲームにはあまり見られないものでした。この「自分の行動がトラップを誘発する」というルールが、プレイヤーの記憶に強烈な印象を残します。

アクションとパズルの融合

本作は「パズルゲーム」と「アクションゲーム」の中間に位置づけられる作品です。宝石の配置や敵の動きを観察して、効率的なルートを組み立てる思考力が必要である一方、素早く正確な操作も求められます。この二つの要素が絶妙に組み合わさることで、ただの反射神経頼みのゲームでも、じっくり考えるだけのゲームでもなく、プレイヤーの頭脳と反射を同時に試すハイブリッドな魅力が生まれていました。特に、限られた制限時間内で最適解を導き出すスリルは、何度遊んでも飽きさせません。

多彩なステージ設計

全16ステージの構成は、ただ数が多いだけでなく、それぞれに異なる仕掛けや攻略法が用意されています。序盤は比較的シンプルで、落石や敵の動きを学習するためのチュートリアル的な意味合いがありますが、中盤以降になると複雑に絡み合うギミックや難解な宝石配置が登場し、思考力と操作力の両立がますます重要になっていきます。さらに、プレイヤーは任意のステージから挑戦できるため、得意な面を選んで遊ぶこともできれば、あえて苦手な難関ステージに挑戦して腕を磨くことも可能でした。

難易度選択の自由度

「AMA(アマ)」と「PRO(プロ)」という二種類の難易度設定は、当時の家庭用ゲームとしては先進的な試みでした。初心者でも気軽に挑める「AMA」はゲームのルールを覚えるのに最適で、岩や敵の配置がやや甘く設定されているため、テンポよく宝石集めを楽しめます。一方、「PRO」はまさに熟練者向けで、制限時間がシビアになり、敵の動きも苛烈になるため、一瞬の油断も許されません。これにより幅広いプレイヤー層が楽しめる設計になっており、繰り返し遊ぶ動機を強く与えています。

協力でも対戦でも楽しめる交互プレイ

二人プレイモードは交互にプレイする方式でしたが、これが単純なスコア競争以上の面白さを生みました。一人が攻略法を見つければもう一人がそれを参考にできるため、協力的な遊び方が自然に生まれます。しかし同時に、スコアの高さやステージのクリアスピードを競うことで、ライバル意識を燃やす遊び方もできました。この「協力」と「競争」の両立が、友人や兄弟との遊びを盛り上げ、家庭用ゲームの楽しさを最大限に引き出していました。

独特な静寂と効果音の演出

プレイ中にBGMが流れないという点は、一見すると物足りなく思えるかもしれません。しかし、その静寂こそが『バルダーダッシュ』の魅力を際立たせています。洞窟の中に響くのは、岩が崩れる轟音や敵のうごめく音のみ。その効果音が緊張感を増幅し、プレイヤーの集中を高める役割を果たしていました。現代の派手な演出に慣れたプレイヤーが改めて遊んでみると、この「音の少なさ」が逆にゲーム性を引き立てる独自の演出だと気付くはずです。

中毒性のあるゲームループ

「宝石を集めて出口へ向かう」というシンプルなルールながら、毎回違った展開が起こるのが本作の中毒性を生み出す要因です。掘り進め方を変えれば岩の落ち方も変わり、敵の行動も思わぬ方向へと誘導できます。この偶然性と戦略性のバランスが、何度でも「もう一回」と思わせる原動力でした。当時のプレイヤーの中には、一度遊び始めると何時間も没頭してしまう人が続出したと伝えられています。

海外発タイトルとしての新鮮さ

日本の家庭用ゲーム市場では、国産のアクションやシューティングが主流でした。その中で、海外生まれの『バルダーダッシュ』は独特の雰囲気とゲーム性を持ち込みました。シンプルながら奥深いパズル性や、岩や宝石といった素材を用いた発想は、日本の子どもたちにとって新鮮そのもので、ゲームの多様性を広げる役割を果たしたといえるでしょう。エポック社がこのタイトルを選んだ理由も、海外での評価とその新鮮さを国内ユーザーに届けたいという思いからだったと考えられます。

■■■■ ゲームの攻略など

序盤ステージで基礎を固める

『バルダーダッシュ』を攻略する第一歩は、序盤の比較的易しいステージでゲームの仕組みに慣れることです。最初のステージでは敵の出現も少なく、宝石の配置もシンプルになっているため、焦らず「掘り進め方」と「岩の落ち方」の関係を理解しましょう。例えば、宝石の真上にある岩は、宝石を取った瞬間に落下する可能性が高いため、左右どちらかから回り込んで回収することが安全策になります。序盤を練習場と捉えて、掘り方のパターンを体で覚えるのが攻略の近道です。

岩を利用した敵の処理

敵に直接触れると即ゲームオーバーになりますが、本作では岩を利用して敵を倒すことができます。これはただの防御策ではなく、時には攻撃的な戦術として役立ちます。敵の動きを観察して誘導し、通り道に岩を落とすことで安全に排除できるのです。特に狭い通路では敵を避けるのが難しいため、あらかじめ岩を落とすトラップを仕掛けておくと攻略が安定します。岩を武器に変える発想を持てるかどうかが、中盤以降の攻略の分かれ目といえるでしょう。

効率的な宝石回収ルートの設計

制限時間があるため、無駄に動き回るとタイムアップの危険が高まります。そこで重要なのが「効率的なルート設計」です。宝石を取る順番を考え、遠いものから回収するのか、それとも出口付近を先に確保するのかといった判断が求められます。理想は、一筆書きのように最小限の移動で全ての宝石を集めて出口へ向かうルートを作ること。プレイを重ねるごとに「最短ルート」が頭に浮かぶようになれば、タイムロスを大きく減らすことができます。

アメーバの拡散対策

ステージによっては「アメーバ」という特殊な存在が登場します。放置すると徐々に増殖していき、宝石や出口を塞いでしまう厄介な敵です。攻略法は、アメーバの拡大経路を予測し、先回りして道を塞ぐこと。場合によっては、アメーバに触れさせて宝石を変化させるというテクニックもありますが、制御を誤ると手に負えなくなるため、初心者にはおすすめできません。アメーバが出るステージでは、慎重かつ迅速な対応が必須です。

制限時間を意識したプレイ

『バルダーダッシュ』では、画面の端に表示されるタイマーがゼロになると即アウトとなります。敵や岩に気を取られていると、あっという間に時間を消費してしまうのです。攻略のコツは「常に時計を意識する」こと。残り時間が半分を切ったら、安全よりスピードを優先して出口を目指すと良いでしょう。また、時間に余裕があるときでも、ルートの再確認や余計な移動を避ける習慣をつけると安定したプレイが可能になります。

難易度「PRO」への挑戦

慣れてきたら難易度「PRO」に挑戦してみましょう。敵の動きが素早くなり、宝石の配置もいやらしくなるため、序盤から緊張感が跳ね上がります。このモードでは、これまで培った「岩を利用する技術」「効率的なルート設計」「制限時間管理」の全てが問われます。PROをクリアできれば、まさに『バルダーダッシュ』を極めた証といえるでしょう。攻略本やインターネットがない時代、多くのプレイヤーが試行錯誤しながら挑戦した記録は、当時のゲーム文化を象徴するものでもあります。

裏技や小ネタ

家庭用に移植された『バルダーダッシュ』にも、ちょっとした裏技や小ネタが存在しました。例えば、特定のステージ選択をすると岩の配置が有利になるケースや、敵を意図せずループさせて動きを封じるといった現象が報告されています。また、BGMが流れないプレイ中に効果音を組み合わせることでリズム遊びのように楽しんだユーザーもいたそうです。攻略の助けになる裏技というよりは、遊び心を刺激する小さな発見が多かったのも魅力の一つでした。

練習と反復の重要性

本作の難しさは、一度のプレイで完全に理解できるものではありません。ステージごとに繰り返し挑戦し、敵の行動パターンや岩の挙動を「体で覚える」ことが最も確実な攻略法です。最初は理不尽に感じた状況も、繰り返すうちに冷静に対応できるようになり、徐々にプレイヤー自身の成長を実感できます。こうした「習熟の過程」が、単なる娯楽を超えてゲームを特別な体験に変えているといえるでしょう。

■■■■ 感想や評判

当時の子どもたちの反応

1980年代半ばに『バルダーダッシュ』を遊んだ子どもたちにとって、このゲームは新鮮な驚きの連続でした。単純なシューティングやジャンプアクションとは異なり、「岩が落ちる」という予想外の危険要素がプレイヤーの心をつかんだのです。多くの子どもは、最初の数分で岩に押しつぶされる理不尽さに驚きつつも、「次はうまくやれるはず」と挑戦を繰り返したといいます。ゲームオーバーが悔しいほど「もう一度やりたい」と思わせる中毒性が強調されていました。

ゲーム雑誌での評価

当時のゲーム雑誌や攻略記事でも『バルダーダッシュ』はしばしば取り上げられました。評価のポイントは「頭脳と反射神経の両方を使う」という独自のゲーム性です。一部のライターは「ただのアクションゲームではなく、論理パズルに挑んでいるような感覚」と表現し、他のタイトルとの差別化が明確だったと語っています。また、ステージ選択機能や難易度切り替えの存在は、ユーザー思いの設計として高く評価されていました。

難易度の高さに賛否

プレイヤーの声としてよく挙がったのが「難しい!」という感想です。特に中盤以降のステージは容赦なく、ほんの少しの判断ミスで岩に押し潰される展開が頻発しました。これを「理不尽」と感じたユーザーもいましたが、一方で「だからこそ燃える」「クリアした時の達成感が格別」という意見も根強く存在しました。賛否両論を呼びながらも、強烈な印象を残したことは間違いありません。

静寂と緊張感を生む演出への評価

プレイ中にBGMが流れない点は、発売当時から話題になりました。批判的な声として「音が少なくて寂しい」という意見がある一方、「効果音だけのシンプルさが逆に緊張感を高める」と評価するユーザーも多く存在しました。特に岩が落ちる音や敵が迫る音は、心拍数を上げる効果があり、独特の恐怖感や焦燥感を演出していると語られることが多かったのです。

友達や家族との思い出

交互プレイが中心だった本作は、一人でじっくり楽しむだけでなく、兄弟や友人と一緒に遊ぶ思い出を多く生みました。「自分の番でクリアできなくて悔しい」「友達のプレイを見てルートを盗む」といったエピソードは、当時の子どもたちにとって忘れられない体験でした。ゲームを通じて自然に協力したり、競争心を刺激されたりする場面が数多くあり、コミュニケーションツールとしての役割も果たしていました。

海外発タイトルとしてのインパクト

日本市場において海外製のタイトルが移植されることは珍しくありませんでしたが、『バルダーダッシュ』はその中でも特に強い印象を残しました。「日本のゲームとは違う感覚がする」「どこか異国の香りがある」という声があり、海外文化に触れる小さな窓口のように受け止められたのです。結果的に、「外国生まれのゲームも面白い」という認識が広がり、家庭用ゲームの多様化に寄与したと考えられます。

大人のゲーマーからの支持

子どもにとっては難しすぎると感じられる部分もありましたが、大人のプレイヤーからは知的な挑戦として高く評価されました。論理的にルートを組み立て、慎重に一手一手を進める過程は、まるでチェスや将棋のようだと称する声もあったほどです。単なる反射神経勝負のアクションとは一線を画す「大人のパズル」として愛された側面も見逃せません。

現代における再評価

近年では、レトロゲームファンやコレクターの間で『バルダーダッシュ』が再び注目されています。YouTubeやSNSではプレイ動画が投稿され、「今遊んでも面白い」「昔のゲームなのに奥深い」といったコメントが多く寄せられています。特にスーパーカセットビジョン版は資料性が高く、当時を知らない世代にとっても新鮮な魅力を放ち続けています。

■■■■ 良かったところ

シンプルなルールで直感的に遊べる

『バルダーダッシュ』の魅力のひとつは、ルールが極めて明快であることです。「宝石を集めて出口へ向かう」という目標は、初めて遊ぶ人でもすぐに理解できます。複雑な説明書を読み込む必要がなく、画面を見れば「どうすればよいのか」が自然に伝わってくる直感的なデザインは高く評価されました。このシンプルさがあるからこそ、世代を問わず誰でも遊びやすい作品となっています。

緊張感のあるゲーム展開

頭上の岩が突然落ちてきたり、敵に追われたりするスリルは、多くのプレイヤーにとって強烈な思い出となりました。単なるアクションではなく、常に「次の一手」を考えさせられる緊張感があるため、ステージをクリアするごとに大きな達成感を味わえます。とくに出口直前で時間が迫っている時のドキドキ感は、本作ならではの体験でした。

繰り返し遊びたくなる中毒性

本作には「もう一度挑戦したい」と思わせる仕組みが随所に盛り込まれています。失敗しても「次はうまくやれる」と思わせるリトライ性、ルートを変えることで新たな発見がある構造、そしてスコアアタックの要素がそれを後押ししました。ステージを覚え、少しずつ上達していく過程そのものが楽しいと感じられる中毒性が、長く愛される理由になっています。

戦略性の高さ

ただ宝石を集めるだけでなく、「どの順番で」「どのルートで」動くかが重要になる点がプレイヤーに好評でした。掘り進め方によっては自ら逃げ道を塞いでしまうこともあり、常に計画的な判断が求められます。こうした戦略性がプレイヤーに考える楽しさを与え、単調さを感じさせない設計につながっていました。

ステージ選択の自由度

好きなステージから挑戦できる仕様は、当時としてはユニークでした。苦手なステージを飛ばして遊んだり、あえて難しいステージから挑戦したりと、プレイヤーの好みに応じた遊び方が可能です。これにより「挫折しにくいゲーム」として、幅広い層に支持されました。

難易度調整による懐の深さ

AMAとPROの2種類の難易度を選べることは、初心者から上級者まで楽しめる大きな要素でした。特にAMAは入門用として親切で、ゲームに慣れる過程を支えてくれます。一方でPROは、ハードコアなゲーマーに挑戦心を与えるモードとして機能し、「このゲームを極めたい」という意欲を掻き立てました。

交互プレイの楽しさ

2人で交代しながら遊ぶスタイルは、友人や家族と盛り上がるのに最適でした。「どちらが早くクリアできるか」「どちらが多く宝石を集められるか」といった遊び方で、自然に競争心が生まれます。同時に、攻略法を共有して協力する遊び方もあり、場を盛り上げる効果は抜群でした。

音響効果による臨場感

ゲーム中に流れるのは主に効果音ですが、それがかえってプレイヤーの集中を高める効果を持っていました。岩が落ちる「ドスン」という音や敵の動作音が、プレイヤーの行動をリアルに感じさせ、緊張感を引き立てます。「静けさの中で響く音」が臨場感を演出し、独特なゲーム体験を形作っていました。

海外発タイトルならではの新鮮さ

国産ゲームが主流の時代に、海外生まれの『バルダーダッシュ』は独特の雰囲気をもたらしました。日本のゲームとは違うセンスや発想に触れられることは、当時のプレイヤーにとって刺激的で、「これまでにない新しい遊び」として記憶されたのです。これが良い意味で差別化につながり、鮮烈な印象を残しました。

■■■■ 悪かったところ

理不尽さを感じやすい難易度

『バルダーダッシュ』は、緊張感あるゲーム性が魅力である一方、初心者にとっては非常に厳しい難易度に感じられることもありました。特に、岩の落下は一瞬の判断ミスで即ミスにつながるため、慣れないうちは「予告もなく突然やられた」と不満を抱くプレイヤーも少なくありませんでした。この「学習して慣れないと理不尽に見える仕様」は、当時の子どもにとって大きな壁になったといえるでしょう。

操作の硬さ

ロックフォードの移動は16ドット単位で制御されるため、細かい動きや微調整が効きにくいという欠点がありました。あと一歩避けられたはずの岩や敵に捕まってしまうケースが多発し、操作レスポンスの硬さが不満点として挙げられることがありました。特にシビアなタイミングが要求される場面では、操作性の限界がストレスにつながることもありました。

グラフィックの単調さ

スーパーカセットビジョン版はハードの制約もあり、洞窟の背景や敵キャラクターのデザインが比較的シンプルでした。当時の他の人気ハードと比較すると、グラフィック表現の面で「地味」と評されることが多く、視覚的な華やかさを求めるプレイヤーには物足りなさを感じさせた部分もあります。ゲーム性は高く評価されつつも、見た目の単調さは評価を下げる要因となっていました。

BGMが少ない

タイトル画面を除けばゲーム中にはほとんどBGMが流れず、効果音だけの演出になっていました。これを「静寂が緊張感を生む」と好意的にとらえる声もあった一方で、「音楽がなくて寂しい」「長時間遊ぶと単調に感じる」といった否定的な意見も存在しました。当時のファミコンソフトの多くが耳に残るBGMを持っていたため、比較されるとどうしても不利に感じられたのです。

ステージ構成の不均衡

全16ステージの中には非常にバランスの良い面もありましたが、一部のステージは敵配置や岩の落下パターンが極端に厳しく、プレイヤーを過度に追い詰める内容になっていました。「理不尽な初見殺し」と言われることもあり、攻略法を知らなければ突破が難しい点は批判の対象になりました。このため、遊ぶ人によって「面白い」と「難しすぎる」の評価が分かれることになりました。

やり直しの負担感

ステージ途中でゲームオーバーになると、その面を最初からやり直す必要があります。短時間で失敗してしまうと「また最初からか」と思わせてしまい、モチベーションが下がる原因になりました。特に終盤の難関ステージでは、何度もリトライを強いられるため、根気のないプレイヤーには「ストレスの大きいゲーム」と感じられたことも事実です。

交互プレイの待ち時間

二人交代制のマルチプレイは盛り上がる一方、どちらかが長く生き残ると、もう一方のプレイヤーはしばらく操作できず「観戦時間」が増えてしまいます。これを退屈に感じた子どもも少なくなく、「一緒に遊んでいるのに片方が待たされる」という不満が出ることもありました。現代の同時プレイ型マルチと比べると、遊び方のテンポ感に物足りなさが残ります。

ハード専用タイトルゆえの入手性

『バルダーダッシュ』はスーパーカセットビジョン専用タイトルとして発売されたため、ファミコンを中心に遊んでいた大多数の子どもたちにとっては触れる機会が限られていました。「遊びたいのにハードを持っていないから遊べない」という状況は、当時から惜しまれており、タイトルの評価が広がりにくい原因の一つにもなりました。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

主人公ロックフォードの存在感

プレイヤーが操作する主人公「ロックフォード」は、本作の象徴的なキャラクターです。見た目はシンプルながら、宝石を求めて危険な洞窟を駆け回る姿は多くのプレイヤーの心を掴みました。台詞や細かな演出がなくても、「冒険者」としてのイメージが強く、キャラクター性を感じさせるのは当時のゲームにしては珍しい特徴です。「命を懸けて宝石を集める小さな勇者」として、愛着を持たれた存在でした。

敵キャラクターのユニークさ

洞窟内には複数の敵が登場しますが、それぞれの行動パターンが個性的で、プレイヤーにとって忘れられない存在となりました。例えば、ゆっくりと徘徊する敵は一見無害に見えますが、不意に進路を塞ぐ厄介者。また、狭い通路をうろつく敵は、避けるためにルートを大きく変えさせられるため、緊張感を高める役割を果たしていました。それぞれのキャラクターが単なる障害物ではなく、プレイヤーに「どう立ち回るか」を考えさせる要素として機能していたのです。

アメーバの不気味な存在感

プレイヤーから「恐怖の象徴」として語られることが多いのがアメーバです。放置すれば増殖し続け、やがて画面全体を覆い尽くすその姿は、子どもたちにとって強烈なトラウマにもなり得る存在でした。静かに広がっていく様子が不気味さを増幅させ、「どうにか止めなければ」という焦燥感を生み出しました。攻略対象としての厄介さと、キャラクターとしての印象深さを兼ね備えている点で、ファンに強く記憶される敵のひとつです。

岩そのものがキャラクター的存在

意外かもしれませんが、『バルダーダッシュ』における「岩」そのものも、プレイヤーからは強い存在感を持つキャラクターのように扱われました。落ちてきてプレイヤーを押し潰す一方で、敵を倒すための武器としても活躍する岩は、プレイヤーにとって「味方であり敵」という二面性を持っています。その予測不能な動きに振り回されながらも、「あの岩にやられた!」と語り草になるほど印象に残る存在でした。

宝石の魅力的な輝き

宝石は単なるスコアアイテムにとどまらず、本作の目的そのものを象徴するキャラクター的役割を果たしていました。光り輝くドット表現は当時の子どもたちの目を惹き、「あの宝石を取りたい」という欲求を駆り立てます。時にはリスクを冒してでも回収しようとする動機付けになるほど強い魅力を持ち、プレイヤーの冒険心を掻き立てる存在でした。

ファンごとの“推しキャラ”

プレイヤーによって「推し」となるキャラクターは異なりました。主人公ロックフォードを「努力の象徴」と捉える人もいれば、アメーバの不気味さに魅了された人、さらには「岩こそが真の主役だ」と語る人までいました。こうした多様な受け止め方ができるのは、シンプルながらもキャラクター性がしっかりと立っていた証拠といえるでしょう。

[game-7]

■ 中古市場での現状

ヤフオク!での取引状況

ヤフオク!における『バルダーダッシュ』(スーパーカセットビジョン版)は、現在でも一定数の出品が確認できます。価格帯はおおむね 2,000円~5,000円前後 に収まることが多く、状態によって大きな差が出ます。外箱や説明書が揃っている完品は人気が高く、入札が集中しやすい傾向にあります。逆にカートリッジのみの出品は比較的安価で、動作未確認の場合は落札価格が2,000円を切ることもあります。特にスーパーカセットビジョン本体を所有するコレクターにとって、本作は外せない一本のため、安定した需要が存在しています。

メルカリでの販売価格

フリマアプリのメルカリでは、ヤフオク!に比べて即決価格での取引が主流となっています。取引価格は 2,500円~4,500円程度 が多く、「動作確認済み」「箱・説明書付き」といった状態の良いものはすぐに売れる傾向があります。特に「送料無料」「即購入可」の条件を付けた出品は人気が高く、出品から数時間で売り切れる例もあるほどです。一方、傷や汚れが目立つものは値引き交渉が入ることも多く、2,000円前後まで下がることがあります。

Amazonマーケットプレイスでの相場

Amazonマーケットプレイスでも出品は確認できますが、価格はやや高めに設定されることが多いです。 3,500円~6,000円前後 のレンジが一般的で、プライム配送対応や動作保証が明記されている商品はさらに高値になる傾向があります。Amazonを利用する購入者は「確実に動作するものが欲しい」と考える傾向が強いため、多少高額でも安心を重視する層に支持されています。そのため、ヤフオク!やメルカリに比べて価格相場は高止まりしやすいのです。

楽天市場での取り扱い

楽天市場では中古ゲームショップやレトロ専門店が『バルダーダッシュ』を出品しており、価格帯は 3,000円~5,500円前後 が中心です。ショップ経由での販売となるため、状態の説明が丁寧で、写真も多く掲載されているのが特徴です。特に外箱や説明書が美品のものはコレクターからの注目度が高く、在庫がすぐに無くなることもあります。安心感を重視するユーザーにとっては、多少高くても楽天での購入を選ぶケースが多いようです。

駿河屋での販売状況

中古ゲームの大手ショップ・駿河屋でも『バルダーダッシュ』は取り扱いがあります。相場は 2,500円~4,000円前後 で安定しており、在庫があれば比較的入手しやすいタイトルのひとつです。ただし、スーパーカセットビジョンのソフト全体にいえることですが、需要に対して供給が少ないため、タイミング次第では「在庫なし」となることも珍しくありません。コレクターにとっては、駿河屋の在庫状況を定期的にチェックすることが重要といえるでしょう。

未開封品の価値

非常に珍しいケースではありますが、未開封の新品が市場に出ることもあります。この場合、価格は 7,000円~10,000円以上 に跳ね上がることもあり、コレクターアイテムとしての価値が強調されます。外箱の状態やビニール包装の有無が価格に直結するため、出品者の説明文が詳細であるほど安心して取引される傾向があります。希少性の高さから、出品されればすぐに落札されることが多いです。

コレクター需要と今後の展望

スーパーカセットビジョンというハード自体がマイナーであるため、ソフトの市場流通量は限られています。その中で『バルダーダッシュ』は知名度が高く、コレクションの目玉として扱われることも多いです。今後も希少性の高まりに伴い、相場は上昇傾向にあると予想されます。レトロゲーム市場全体が盛り上がっている現在、価格は今後さらに安定して高値で推移する可能性が高いでしょう。

総合的な市場評価

中古市場での『バルダーダッシュ』は、決して「入手困難すぎる」というレベルではありませんが、良品や完品は入手が難しく、価格も高騰しやすい傾向があります。逆にカートリッジのみであれば比較的手に入れやすいため、「遊びたい人」と「コレクションしたい人」で選ぶ基準が異なるゲームだといえます。いずれにせよ、スーパーカセットビジョンを代表するタイトルとして、中古市場では安定した需要を保ち続けています。

[game-8]