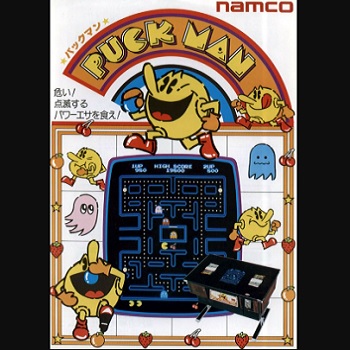

Atari 2600+ パックマンエディション

【発売】:ナムコ

【開発】:ナムコ

【発売日】:1980年7月

【ジャンル】:アクションゲーム

■ 概要

開発背景と時代の流れ

1970年代後半、日本のゲームセンターは「スペースインベーダー」ブームによって一大ブームを迎えていた。どの店舗もシューティングゲームであふれ、プレイヤーの多くは男性。熱狂と競争の空気が漂う一方で、明るく健全な娯楽空間というより、少し殺伐とした雰囲気さえあった。ナムコの若き開発者・岩谷徹は、そんな現状に疑問を抱く。「誰もが笑顔で楽しめるゲームを作れないだろうか」。その思いが、後に世界的なキャラクターを生み出す出発点となった。 彼は「撃つ」ではなく「食べる」という、誰もが共感できる行為に注目した。家庭的で、直感的で、どこかユーモラス。そうして生まれたのが、黄色く丸い口を持つキャラクター「パックマン」である。名前の由来は日本語の「パクパク食べる」から取られたもので、この単純明快なコンセプトが老若男女を惹きつける最大の要因となった。

ゲームシステムの革新性

パックマンのルールは驚くほどシンプルだ。迷路の中に散りばめられた小さなドット(クッキー)をすべて食べ尽くすこと。それだけでステージクリアとなる。しかし、その単純さの中に、実に巧妙なゲームデザインが潜んでいる。 迷路内には「モンスター」と呼ばれる4体の敵が存在し、それぞれが異なる性格・アルゴリズムでパックマンを追い詰めてくる。プレイヤーは4方向レバーを使って逃げ回りながら、ドットを食べていく。単純に見えて、心理戦と読み合いが求められる高度な駆け引きゲームである。

この「逃げながら食べる」という発想は、当時のアーケード業界では極めて斬新だった。多くのゲームが「敵を撃ち倒す」快感を軸にしていた中で、パックマンは「敵から逃げる」「逃げながらも成長する」という逆転の発想を提示した。しかも、迷路の形状・敵のAI・得点アイテムの出現タイミングなど、すべてが綿密に設計されており、プレイヤーの技術と記憶力が自然に試される構造になっている。

個性的なモンスターたち

パックマンの魅力を語るうえで欠かせないのが、4匹のモンスターの存在だ。 赤い「アカベイ(BLINKY)」は執拗に追跡するリーダー格で、常にパックマンの後を狙う。 ピンク色の「ピンキー(PINKY)」は、パックマンの進行方向を先読みして待ち伏せする。 青い「アオスケ(INKY)」は、他のモンスターと位置関係を参照して動く気まぐれ屋。 橙色の「グズタ(CLYDE)」は、近づいたり離れたりする気ままな動きで翻弄する。 これら4体がそれぞれ異なる動きを見せることで、ゲームは単なるランダム要素ではなく「学べば攻略できるが、常に緊張感を伴う」絶妙なバランスを実現している。

また、迷路の四隅には「パワーエサ」と呼ばれる特別なドットが配置されている。これを食べると一定時間、パックマンはモンスターを「食べる側」に逆転する。逃げ回っていた存在が一転、反撃に転じるという構図は、ゲームデザインとして非常にドラマチックであり、多くのプレイヤーに爽快感を与えた。

この瞬間の「逆転体験」は、以後のアクションゲームやRPGにも大きな影響を与えることになる。

緻密なアルゴリズムと難易度設計

表面的には単純な迷路ゲームに見えるが、内部のAI設計は非常に複雑だ。モンスターたちは「追跡モード」と「散開モード」を交互に切り替えるようプログラムされており、プレイヤーはその周期を体で覚える必要がある。 また、面を進めるごとにモンスターの速度が上がり、パワーエサの効果時間が短くなっていく。21面以降は完全に固定化され、これ以上の上昇はないが、最終的にはほぼ逃げ切ることすら困難なレベルに達する。

さらに有名なのが「256面バグ」だ。これは、メモリオーバーフローによる表示崩壊で、右半分のドットが消失し、クリア不可能になる現象である。いわゆる「キルスクリーン」と呼ばれるこのバグは、逆にパックマンの象徴的エピソードとして語り継がれ、のちの移植版では修正版や再現モードが実装されるほどだ。

世界的ヒットと社会現象

1980年7月、ナムコがアーケード版を正式発売すると、瞬く間に人気が爆発した。日本だけでなく、アメリカ市場でも大ヒットを記録。北米ではミッドウェイ社が販売を担当し、「PAC-MAN」は子どもから大人まで幅広い層に愛された。特に女性プレイヤーの比率が高かったことは、当時としては異例であり、アーケード文化の新しい潮流を生み出した。 この人気を受けて、パックマンはゲームを超えて文化的アイコンへと昇華する。キャラクターグッズ、テレビアニメ、音楽、さらには教育番組への登場まで、まさに“80年代のミッキーマウス”と称される存在に成長した。

ナムコにとっても本作は転機だった。後の「ギャラガ」や「ディグダグ」といった人気シリーズの礎となり、世界的なブランド力を確立する原動力となった。パックマンの成功は「日本のゲームが世界で通用する」ことを証明した最初の事例でもあり、任天堂やセガがグローバル展開を進める際の大きな道標にもなった。

パックマンの遺産

パックマンは40年以上を経た現在でも愛され続けている。その象徴的なデザインは時代を超えて通用し、シンプルながら完成されたゲーム性は、今なお多くの開発者に影響を与えている。近年では『大乱闘スマッシュブラザーズ』への参戦や、スマートフォン向けリメイク、3D化タイトルなど、形を変えて現代に生き続けている。 一見“レトロ”と呼ばれるが、その設計思想は非常にモダンだ。視覚的わかりやすさ、短いサイクルでの達成感、敵AIの性格づけ、カジュアルさと奥深さの両立——これらは今も多くの作品が追い求める理想形である。

ナムコが抱いた「誰でも楽しめるゲーム」という理念は、現代のゲーム業界においても普遍の価値を持っている。パックマンは単なる1本のヒット作ではなく、ゲーム文化そのものの方向性を変えた“原点”であった。

■■■■ ゲームの魅力とは?

誰でも理解できるシンプルさと完成された直感性

パックマンが誕生した1980年当時、アーケードゲームの多くはシューティングや戦闘を題材にしており、操作方法やルールが複雑化しつつあった。その中でパックマンは、誰が見ても瞬時に理解できるシステムを提示した。「丸いキャラクターが点を食べる」「敵に当たるとミスになる」——これ以上に直感的なルールは存在しない。説明書がなくても遊べるというわかりやすさが、世界中のプレイヤーの心をつかんだ。

また、黄色い体と大きな口というデザインは、どんな世代の人にも親しみを感じさせる。色の選定も偶然ではない。ナムコの開発チームは「明るくて食べ物を連想させる色」として黄色を選んだという。食べることをテーマにしたゲームだからこそ、キャラクターの造形自体が“テーマの延長”として成立している。こうしたデザインとルールの一貫性は、ゲームデザインとして非常に完成度が高い。

「食べる快感」と「逃げるスリル」の共存

パックマンのもう一つの魅力は、ゲーム中にプレイヤーが感じる感情の振り幅にある。ドットを次々に食べるリズムは、軽快な音とともに心地よい満足感を生む。だがその一方で、モンスターが迫ってくる恐怖と緊張感が常につきまとう。つまり、プレイヤーは「満たされる快感」と「逃げる恐怖」を同時に体験しているのだ。 そして、この二つが交錯するタイミングで登場するのが「パワーエサ」である。食べることで立場が逆転し、今度はプレイヤーがモンスターを食べる側になる。この瞬間、先ほどまでの緊張が一気に解放され、強烈なカタルシスを味わえる。短時間のうちに恐怖と快感を繰り返すこの構造が、パックマンの中毒性を生み出している。

敵キャラクターの“性格付け”による奥深さ

当時のアーケードゲームでは、敵は単に「障害物」や「攻撃対象」でしかなかった。しかしパックマンに登場するモンスターたちは、それぞれに個性があり、動き方にも明確な性格が設定されている。 アカベイは正面から追う“リーダー”、ピンキーは先回りを狙う“待ち伏せ屋”、アオスケは予測不能な“気まぐれ屋”、グズタはのんびりした“おとぼけ”。この性格付けがプレイヤーに心理的な関係性を生み出し、単なるドットイートゲームに戦略性と物語性をもたらしている。

プレイヤーはやがて「この色の敵が来たらこう動こう」と学習し、パターンを構築していく。この学習過程そのものが、パックマンというゲームの“体験的魅力”になっているのだ。敵を理解し、迷路の構造を覚え、自分なりの逃げ方を確立していく——その過程は、まるで知的パズルのような楽しさを生む。

音とアニメーションがもたらすキャラクター性

パックマンの世界観を支えているのは、シンプルながら印象的なサウンドデザインだ。ゲーム開始時の“ポンポン”というリズム、ドットを食べる“ピピピ”という音、モンスターを倒したときの“パクッ”という効果音。それらが一体となって、まるで生きているキャラクターのような動きを演出している。 また、パックマンが口をパクパクさせながら進むアニメーションも、当時としては非常に滑らかで、プレイヤーがキャラクターに感情移入しやすい工夫となっていた。見た目も音も、操作感覚もすべてが“食べる”というテーマに連動しており、プレイヤーは視覚・聴覚・感覚のすべてで「パクパクする快感」を体験できる。

ステージ構造とテンポの絶妙な設計

1ステージのクリアに要する時間はおおよそ1分半前後。短時間で成果を得られるテンポ感は、アーケードゲームとして理想的だった。しかも、ステージが進むごとにスピードがわずかに上昇し、パワーエサの効果時間が短くなるという自然な難易度曲線が用意されている。プレイヤーは知らず知らずのうちに“上達している実感”を得るよう誘導される構造になっている。 また、モンスターの行動ループも絶妙だ。完全なランダムではなく、一定のパターンを持ちながらも、油断すると読めない動きを見せる。この“予測可能性と不確実性のバランス”こそ、長く遊んでも飽きない理由の一つである。

休憩要素「コーヒーブレイク」によるユーモア

パックマンは単にプレイヤーを緊張させるだけではなく、随所に“遊び心”を織り交ぜている。その象徴が、ステージ合間に挿入される「コーヒーブレイク」だ。アカベイに追われていたパックマンが巨大化して逆襲したり、モンスターの服が破けたりといった寸劇が流れ、思わず笑みがこぼれる。この短い演出がプレイヤーの緊張を和らげるだけでなく、キャラクターに命を吹き込む役割を果たしていた。 それまでのアーケードゲームに“物語性”や“ユーモア”を挟む発想はほとんどなく、パックマンが初めてそれを大衆的な形で実現したと言っても過言ではない。

視覚的記号としての完成度

円形の黄色い体に口をつけるだけで、「パックマン」と認識できる。このシルエットの明確さは、キャラクターデザインとしての究極形とも言える。シンプルであるがゆえに、どんな媒体にも応用が利く。看板、雑誌、アニメ、商品パッケージなど、どこに描かれてもすぐにパックマンだとわかる。 ナムコがこのキャラクターを「誰にでも親しみを持てる存在」として設計したことが、結果的に国際的なアイコン化を生んだ。アメリカでは“PAC-MAN Fever”という流行語が生まれ、子どもたちの間では「パックマンの真似をして食べる仕草」をするブームまで起きたほどである。

ゲーム文化への波及効果

パックマンの成功は、単に一つのヒット作を超えた現象だった。 第一に、“女性が楽しめるアーケードゲーム”という新しい市場を切り開いた点が大きい。可愛らしいキャラクターと軽快な音楽は、当時男性中心だったゲームセンターに新しい風を吹き込んだ。 第二に、AIによる行動パターン制御の先駆けとして、後の多くのゲームに影響を与えた。敵キャラに“思考しているように見せる”仕組みは、ゲームAI研究の初期モデルとしても知られている。 第三に、「ドットをすべて消す」という明確な目標設定と、ステージクリアによるリズム構成は、後のアクション・パズル系タイトル(『ボンバーマン』『バブルボブル』など)にも踏襲された。

こうした影響の連鎖によって、パックマンは単なるアーケードゲームの枠を超え、「ビデオゲームデザインの教科書」とさえ呼ばれるようになった。

現代における普遍的な魅力

パックマンの魅力は、時代が変わっても古びない。家庭用移植版、スマホアプリ、バトルロイヤル形式の「PAC-MAN 99」など、さまざまな形でリメイクされても、その本質的な楽しさは損なわれていない。 なぜなら、根底にある“シンプルな目標と段階的な緊張感”という設計が、今も人間の心理に直結しているからだ。誰もが理解でき、誰もがハマる。これは時代やテクノロジーに左右されない、ゲームデザインの永遠の原理である。

■■■■ ゲームの攻略など

基本操作とフィールド理解の重要性

パックマンの攻略において最も大切なのは、まず“迷路の構造を完全に理解すること”である。 プレイヤーが操作するのは4方向レバーのみ。一見単純だが、レバー入力のタイミングひとつで生死が分かれる繊細な操作性を持っている。特にコーナー(曲がり角)では、方向転換を早めに入力しておくことで滑らかに曲がれる。この「入力の先読み」を体に染み込ませることが、上達の第一歩だ。 また、迷路には特徴的なエリアがいくつか存在する。中央のモンスターの巣、左右をつなぐワープトンネル、そして上下の袋小路。これらをどのように利用・回避するかが攻略の鍵となる。ワープトンネルは逃走の要だが、使い過ぎると敵の出現リズムを崩してしまうため、タイミングを見極める必要がある。

初心者はまず、“迷路の左下と右下”を優先的に攻略することを推奨する。なぜならこの2箇所は袋小路に近く、逃げ場が少ないためだ。序盤に安全なエリアから確実にドットを食べておくことで、後半のリスクを減らせる。

モンスターの行動パターンを読む

パックマンの醍醐味は、敵である4匹のモンスターの動きを読み解き、予測して動くことにある。それぞれが異なるAIを持っており、単なるランダム行動ではない。 アカベイ(赤)は常にパックマンの真後ろを追尾する“直進型”であり、最も危険な存在。特にラウンドが進むと速度が上がり、トンネル内でも油断できない。 ピンキー(ピンク)は、パックマンの進行方向の4マス先を狙って動く“待ち伏せ型”。そのため、逃げ道を読まれて挟み撃ちに遭うことが多い。コーナー手前で方向を変えて撹乱するのが有効だ。 アオスケ(青)は、パックマンとアカベイの位置関係から行動が決まる。自分の位置を直接狙ってくるわけではなく、アカベイの反対側を取るような動きをするため、読みにくいがパターン化すれば対処可能。 グズタ(橙)は、近距離では接近するが、一定距離内に入ると逃げていく“気まぐれ型”。遠くで見ると脅威だが、近づくと離れるという性質を利用すれば、誘導して逃げ道を確保することもできる。

モンスターの行動は、数秒ごとに「追跡モード」と「散開モード」を切り替える周期を持っている。序盤では散開モードが多く、終盤にかけて追跡時間が長くなる。プロプレイヤーはこの周期を完全に記憶しており、タイマーを体感で把握して行動している。これを“サイクル攻略”と呼ぶ。

パワーエサの使いどころ

迷路の四隅に配置されたパワーエサは、ピンチを脱する切り札であり、同時に高得点のチャンスでもある。 パワーエサを取ると、モンスターは青くなり逃げ出す。このとき、1体目を食べると200点、2体目は400点、3体目は800点、4体目は1600点と、連続で食べるほどボーナスが倍増していく。つまり、4体すべてを食べきれば合計3000点を超える大チャンスなのだ。 しかし、モンスターが青くなる時間はラウンドが進むごとに短くなり、21面以降では一瞬で反転してしまう。したがって、初期ラウンドでこの“4連食い”を成功させてスコアを稼ぐことが、ハイスコア攻略の基本戦術となる。 上級者は、モンスターがパワーエサ近くに集まるタイミングを見計らってエサを取る。逆に、敵が遠いときに取ってしまうと時間切れで倒せず無駄になるため、常に敵の位置を把握しておくことが求められる。

ルート構築とパターンプレイ

パックマンの迷路は固定であるため、理論上は完全攻略ルート(パターン)を作ることができる。実際、上級プレイヤーたちは「最初に右上→左下→中央→右下」の順で進み、敵の動きを最小限に抑える“理想ルート”を編み出している。 このルートは単にドットを効率よく取るためだけでなく、モンスターのサイクルに合わせて移動を最適化する構造になっている。パターンを一度確立してしまえば、同じ動きを繰り返すことで安定したスコアを出せる。 ただし、完全に同一の挙動を再現するには、レバー操作のタイミングまで精密に一致させる必要があり、人間の反射速度では困難な場合も多い。そのため、ある程度“柔軟なパターン”を覚え、敵の位置に応じて微調整するのが実践的な攻略法である。

また、トンネルやコーナーの利用タイミングも重要だ。特にワープトンネルはモンスターの速度を一時的に下げる効果があるため、追われているときに通過すれば一気に距離を稼げる。だが、トンネルを抜けた直後に別のモンスターが待っていることもあるので、出口側の安全確認を怠らないこと。

フルーツターゲットで得点を稼ぐ

一定数のドットを食べると、ステージ中央の下部に“フルーツターゲット”が出現する。これを取ることでボーナス得点を得られるが、種類によって点数が異なる。 初期面ではチェリー(100点)から始まり、後半ではメロン(1000点)、ギャラクシアンシンボル(2000点)、鍵(5000点)へと変化していく。 登場から約10秒で消滅するため、現れるタイミングを覚えておくことが重要。多くのプレイヤーは、出現直前に中央へ向かうルートを組み込むことで確実に入手している。ハイスコアを狙う際は、フルーツの取得が欠かせない。

終盤の鬼門と256面の壁

21面を超えると、モンスターの速度は最高値となり、パワーエサの効果もほとんど消滅する。この段階ではパターン通りに動くことがほぼ唯一の生存手段だ。ミスを1回でもすれば、敵が配置を崩してしまいリズムが狂うため、精神的にも極めてシビアな戦いとなる。 そして伝説の“256面”に到達すると、ゲームプログラムのメモリオーバーフローが発生し、画面右半分のデータが崩壊する。ドットが表示されず、ステージクリアが不可能となるこの現象は、プレイヤーの間で「キルスクリーン」と呼ばれた。 1999年、アメリカのビリー・ミッチェルがアーケード実機で256面までノーミス・全ドット・全フルーツ・全モンスター食いを達成し、“パーフェクトゲーム”として世界記録に認定されたのは有名なエピソードである。

裏技・隠し要素・豆知識

パックマンには明確な“裏技”と呼べる要素は少ないが、知っておくと有利になるテクニックが存在する。 たとえば、モンスターの巣の近くには「進入不可ゾーン」があり、敵は特定方向からしか出入りできない。これを利用して敵を特定のルートに誘導する“巣前トラップ”が有名だ。また、ワープトンネルの出口付近に留まって敵を引き付け、逆方向へ抜けるという“トンネルフェイント”も有効。 加えて、モンスターが青色に変化するタイミングで一瞬進行方向を反転させると、敵のAIリセットが起こり一時的に動きが乱れることがある。これは公式には仕様だが、上級者の間では“イジケキャンセル”と呼ばれ、高難度面での切り札的テクニックとして知られている。

攻略の本質:記憶・リズム・冷静さ

パックマンの攻略は、反射神経だけでは成立しない。 重要なのは「記憶(迷路構造と敵のサイクル)」「リズム(ドットを食べるテンポ)」「冷静さ(焦らずパターンを維持する)」の3要素だ。特にハイスコアを狙う場合、1時間以上にわたって集中力を切らさずに操作を続けなければならない。 パックマンは一見シンプルでも、プレイヤーの精神力・計算力・持続力を極限まで要求する“知的アクション”なのである。

■■■■ 感想や評判

発売当時の衝撃と受け入れられ方

1980年7月にナムコがパックマンをリリースした際、最初に反応を見せたのはやはりゲームセンターの常連客だった。当時のゲーセンは『スペースインベーダー』や『ギャラクシアン』などの“撃つゲーム”が中心で、そこに突如現れた「食べるゲーム」は異端に映った。 最初は「地味だ」「簡単そう」という声もあったが、実際にプレイした人の多くはその奥深さに驚かされた。シンプルな操作なのに、モンスターの動きに合わせた戦略性があり、しかも見た目が可愛い。この「直感的だけど奥が深い」というバランスが、幅広い層に受け入れられる決め手となった。

特に女性客やカップル層の反応は顕著だった。

ゲームセンターが“男性の遊び場”とされていた時代に、パックマンはその垣根を壊した存在と言われる。黄色いキャラクターの親しみやすさ、軽快な効果音、敵を「撃つ」ではなく「かわして食べる」という平和的なテーマは、女性プレイヤーにとって新鮮だったのだ。

結果として、パックマンはゲームセンターの雰囲気そのものを変えたと言われている。殺伐とした空間から、笑顔や会話のある場所へ。それは日本のアーケード文化の転換点でもあった。

アメリカでの爆発的ヒットと社会現象

パックマンが世界的なブームを巻き起こしたのは、アメリカ市場への進出がきっかけだった。 ナムコはミッドウェイ社を通じて北米で販売を開始し、瞬く間に人気を獲得。 当時のアメリカでは“男性的なマッチョなゲーム”が主流だったため、パックマンのポップな色使いや愛嬌あるキャラクターは、まさに革命的だった。ゲーム機が家庭に浸透し始めた時期でもあり、アーケードに留まらずテレビや雑誌にも頻繁に登場するようになる。

その人気ぶりは「Pac-Man Fever(パックマン熱)」と呼ばれ、社会的現象となった。パックマンをテーマにした楽曲がビルボードチャート入りし、子ども向けのアニメシリーズも制作。文房具やTシャツ、お菓子など、あらゆる商品にパックマンの顔がプリントされた。

「80年代のミッキーマウス」と称されたのは、この頃のアメリカ文化におけるアイコン的存在感を物語っている。パックマンは“ゲームのキャラクター”を超えて、“ポップカルチャーのシンボル”へと昇華したのである。

日本国内でのメディア評価と評論

日本のゲーム誌や業界紙も、パックマンをただのヒット作としてではなく「新しいジャンルを切り開いた作品」として高く評価した。 特に注目されたのは、ジャンル名として定着した「ドットイートゲーム(Dot-Eater)」という呼称だ。これは、単純に敵を倒すのではなく、フィールド上のオブジェクトをすべて“食べ尽くす”ことが目的という、まったく新しいゲーム体験を意味する。 評論家の中には、「パックマンはゲームデザインの抽象化に成功した最初の作品」と評する者もいた。つまり、ストーリーや派手な演出に頼らず、プレイヤーの心理的快感と反射神経だけで成立する“純粋な遊びの形”を確立したという意味だ。

また、当時の『ログイン』『Beep』などのゲーム雑誌では、スコアアタック大会が頻繁に開催された。

「いかに長く生き延び、効率的にモンスターを食べるか」という競技性が注目され、パックマンは単なる娯楽を超えて“スコアを競うスポーツ”のような存在になっていった。

プレイヤーの体験談と感情の変化

多くのプレイヤーが口をそろえて語るのは、「緊張と快感のジェットコースター」だという点だ。 モンスターに囲まれたときの心臓の高鳴り、パワーエサを取って一転反撃に出る快感。 この感情の落差が、他のゲームにはない中毒性を生み出していた。

特に当時のアーケード環境では、1プレイ100円という限られた時間の中で、自分の実力を試す緊張感があった。

「あと一歩で全消しできたのに」「あと0.5秒早ければ逃げられたのに」という悔しさが、次の挑戦を呼び込む。

その積み重ねが、プレイヤーを上達へと導き、いつの間にか“研究者のようにモンスターの動きを分析する”という遊び方へ進化していった。

一部の熱心なプレイヤーは「パターン表」を自作し、時間単位で敵の行動サイクルを分析。

中にはノートに迷路を描き、最短ルートを研究する“戦略派”まで現れた。

このような「遊びを自ら深めていく文化」は、後のゲーマーコミュニティ形成の礎となる。

批評的観点から見た功績

ゲーム評論の立場から見ても、パックマンは多くの革新をもたらした。 まず、キャラクターに「性格」を与えるという概念。これはAIによる行動制御が単なるランダムではなく、“意思を感じさせる挙動”を生んだ最初期の例として注目された。 次に、ゲーム中に「緩急」をつける発想。コーヒーブレイクという一息つける演出は、プレイヤー心理のリズムを考慮した設計として高く評価された。 また、シンプルながら戦略的な奥深さを持つ点は、後のゲームデザイン教育において“教科書的作品”として引用され続けている。

さらに、プレイヤー層の拡大という観点では、パックマンは明確に業界構造を変えた。

“男性中心のゲーセン文化”を“誰でも入れる娯楽空間”に変えた功績は、単なるヒット作以上の社会的意味を持っていたと言える。

現代における再評価と文化的遺産

40年以上経った今も、パックマンはさまざまな形で再評価され続けている。 リメイク作品『PAC-MAN Championship Edition』や、バトルロイヤル形式の『PAC-MAN 99』など、現代的アレンジが施されても根幹は変わらない。それほどまでに、オリジナルのゲームデザインが普遍的だった証拠である。 また、海外では大学のゲームデザイン講義で「パックマンAIアルゴリズム」が教材として用いられており、コンピュータサイエンスや人工知能分野の入門事例としても扱われている。 文化庁メディア芸術祭や米国スミソニアン博物館でも展示され、いまや“アートとしてのビデオゲーム”を象徴する存在となっている。

加えて、現代のSNS世代にも「かわいい」「レトロで逆に新しい」と人気があり、パックマンモチーフのグッズやファッションコラボも絶えない。ゲーム史上初期の作品でありながら、いまだにブランドとして生命力を保ち続けているのは驚異的だ。

総評:誰もが笑顔になるゲーム

パックマンは「ゲームの歴史を変えた作品」としてしばしば語られるが、その本質はもっとシンプルだ。 「誰でも笑顔になれる遊びを作る」という理念を、純粋に形にしたこと。 敵を倒すのではなく、ただ“食べる”ことで前に進む。シンプルでありながら、そこには人間の本能的な楽しさが凝縮されている。 だからこそ、子どもも大人も、国も文化も越えて楽しめる。 パックマンの魅力は、言語を必要としない“世界共通の遊び”として存在し続けているのである。

■■■■ 良かったところ

誰でもすぐに理解できる設計の妙

パックマンの最も称賛される点は、ゲーム開始の瞬間からルールが“視覚的に理解できる”ことだ。迷路の中を黄色いキャラクターが動き回り、小さな点を食べていく――これだけで目的が明確になる。ボタン操作も不要で、レバーだけで完結。誰でも触った瞬間に「遊び方がわかる」という設計は、今日のゲームデザインでも理想形とされる。 さらに、失敗の理由も明快だ。敵に触れるとミス、すべて食べればクリア。複雑な要素を削ぎ落とした結果、プレイヤーの体験が純化され、ストレスの少ない没入感を生んでいる。この“直感的理解”こそ、ゲームデザインにおける最上級の褒め言葉であり、パックマンはその典型だった。

キャラクターの愛らしさとユーモア

黄色い円に口をつけただけのシンプルな造形。それでいて、誰もがひと目で覚えられる個性を持つ。パックマンのデザインは、ミニマリズムと親しみやすさの両立を体現している。 また、敵キャラクターにも名前と性格があり、どこか人間味を感じさせる点が魅力だ。アカベイのリーダー気質、ピンキーの策略、アオスケの気まぐれ、グズタのとぼけた動き――こうした細やかな個性付けが、プレイヤーに“愛着”を抱かせる要因となった。 さらに、ステージ合間の「コーヒーブレイク」では、モンスターたちのコミカルな寸劇が展開される。敵と味方の垣根を超えたこの演出が、作品全体に温かみをもたらし、プレイヤーの心を和ませた。

高い戦略性とリズム感のあるゲーム展開

単純な見た目に反して、パックマンは驚くほど戦略的なゲームである。モンスターの行動を読み、逃げ道を常に確保しながらドットを消していく。状況判断と瞬時の決断が求められ、運任せでは決して勝てない。 一方で、ドットを食べるリズミカルな音や、敵を倒したときの効果音が心地よいテンポを生み出し、プレイヤーの集中を持続させる。緊張と解放が絶妙に交錯する“リズムアクション的感覚”があり、プレイヤーは自然と没入していく。 難易度上昇も緩やかで、初心者は数分でルールを覚え、上級者は長時間スコアアタックに挑戦できる。この「誰でも楽しめるが、極めると奥深い」設計こそ、ナムコ作品に通底する名デザインであり、その完成形がパックマンだった。

女性にも人気を広げたユニバーサルデザイン

当時のアーケードゲームは、男性プレイヤー中心の市場であった。暴力的な描写や戦闘を題材にした作品が主流の中、パックマンは“誰も傷つけないゲーム”として登場した。 敵を撃つのではなく、追われながらも「食べる」という平和的行為でスコアを稼ぐ。コミカルで軽やかな世界観が、女性や家族連れをゲームセンターへと誘った。 ナムコ開発陣は「女性でも安心してプレイできるように」という理念を掲げ、結果としてアーケード文化全体の裾野を広げた。パックマンの成功は、以後の家庭用ゲーム普及にも大きな影響を与え、“全年齢型ゲーム”という概念を生んだとも言われる。

サウンド・アニメーション・テンポの統一美

パックマンをプレイしてまず印象に残るのは、その音の気持ち良さだ。 ゲーム開始時のファンファーレ、ドットを食べる軽快なピコピコ音、パワーエサを取った際のトーンチェンジ、そしてミス時の独特のメロディ。どれも短い音階で構成されながら、明快なリズムを刻む。 しかも、すべての音がプレイヤーの行動に即時反応するよう設計されており、“プレイする音楽”のような感覚を生む。この音のフィードバックと、パックマンの口の動きが完全にシンクロしている点も評価が高い。視覚と聴覚の調和が、当時の技術水準をはるかに超えた完成度を示していた。

スコアシステムによる達成感

パックマンでは、ステージクリアだけでなくスコアがモチベーションの中心となる。 単に生き延びるだけでなく、「どれだけ効率よく稼げるか」が上達の証となるのだ。パワーエサで連続してモンスターを食べるとスコアが倍増する仕組みは、リスクとリターンの心理を巧みに刺激する。 また、ボーナスフルーツが定期的に出現するため、緊張感の中にも報酬の喜びが挟まれる。この“挑戦とご褒美のサイクル”が絶妙で、プレイヤーを飽きさせない。スコアを競うことで、友人同士の交流や競争も生まれた。まさに、アーケード文化を支えた“スコアアタック精神”の原点である。

遊びながら上達する構造

パックマンは、プレイヤーに学習を強要しない。何度もプレイするうちに自然と迷路構造を覚え、モンスターの挙動を理解し、最適ルートを導き出すようになる。 つまり、ゲーム自体が“練習場”として機能している。これは現代ゲームでいう“チュートリアルの自動化”に近い設計思想だ。初回プレイで感覚的に操作を覚え、数回目で戦略を意識し、数十回目で完全攻略を目指す。 その過程には明確な成長実感があり、プレイヤーは「自分の腕で上達した」という満足感を得ることができる。人間の根源的な達成欲をくすぐる構造になっている点が、パックマンの優れた教育的側面でもある。

アートとしての完成度と普遍性

パックマンは単なる“ゲーム”を超えて、アートとしても評価されている。ミニマルなデザイン、一定のテンポを保つリズム、そして色彩の心理的効果――これらが調和した結果、プレイヤーに美的満足を与える。 黄色と青のコントラストは視認性が高く、ストレスを感じにくい。モンスターの4色も心理的にバランスが取れており、危険と親しみの中間を表現している。 このように、プレイヤー体験とビジュアル心理学が一体化している作品は、当時の他タイトルには見られなかった。今でも美術大学やデザイン講義で“完璧な配色構成”として引用されることも多い。

時代を超えて愛される理由

発売から40年以上が経過しても、パックマンの魅力は失われていない。 その理由は、時代や技術が変わっても“本質的な面白さ”が変わらないからだ。 誰でも遊べるシンプルさ、上達することで味わえる奥深さ、そしてユーモラスな世界観。どれも普遍的であり、スマホ世代の若者にも直感的に通じる。 この“永続的魅力”こそ、パックマンが真の意味で「文化」になった証拠である。ナムコが掲げた「人を笑顔にするゲーム」という理念は、パックマンの存在そのものに結晶している。

■■■■ 悪かったところ

プレイ体験の単調化とパターン化の問題

パックマンの最大の欠点としてしばしば指摘されるのが、「プレイが単調になりやすい」という点である。 ステージ構造は常に同一で、迷路の形が変化しない。プレイヤーはルールを覚えると、最も安全で効率の良いルートを固定化してしまい、いわゆる“パターンプレイ”が成立する。 この「決まった動きでクリアできてしまう」という特性は、初期のAIベースゲームゆえの宿命ともいえるが、長時間遊ぶと作業的になってしまうという批判も多かった。 特に、21面以降ではモンスターの速度や挙動が固定されるため、完全に同じ内容の繰り返しになる。 当時のプレイヤーの中には、「最初の20面までは面白いが、それ以降は惰性」と評する人もいた。 この“限界の見えるゲーム構造”は、後のナムコが開発した『ミズ・パックマン』などで改良されることになる。

難易度バランスの偏り

初心者にとっては入りやすい一方で、上級者にとっては難易度の上昇カーブが急すぎる点も課題だった。 ラウンドが進むごとにモンスターのスピードは上がり、パワーエサの効果時間が短くなる。この難易度調整は一見段階的だが、20面を超えるあたりから急激に難しくなり、反射神経と精密な操作を要求される。 また、後半では敵のアルゴリズムがほぼ常時「追跡モード」になるため、逃げ場が少なくなる。これにより、カジュアル層のプレイヤーが途中で挫折してしまうケースも少なくなかった。 当時のアーケードは“課金制(1プレイ100円)”であるため、何度もやり直すコストも高く、結果的に「誰でも楽しめる」という理念と裏腹に、長期的プレイではハードコア向けの難易度設計になっていた。

キルスクリーン(256面バグ)の存在

パックマンのプログラム上最大の欠点は、256面で発生する“画面崩壊バグ”――いわゆる「キルスクリーン」だ。 右半分のメモリ領域がオーバーフローを起こし、画面表示が乱れ、ドットの一部が消失してクリア不可能になる。 この現象は、当時のメモリ制約やスコアカウンタ設計の不備によるもので、意図的な仕様ではない。 結果として、理論上の“無限プレイ”が不可能となり、スコアアタック競技においても“255面までで実質終了”という限界が存在する。 後年の移植版では修正・再現機能が実装されたが、オリジナル版におけるこの欠陥は「完成度の高い作品に残った唯一の汚点」として語られることが多い。

モンスターAIの予測性と乱数の欠如

モンスターの挙動は緻密に設計されているが、実は完全なランダム性がない。 それぞれのAIが固定された計算式に基づいており、同じ状況では同じ動きを繰り返す。 これにより、上級プレイヤーは「完全パターン」を構築できてしまい、理論上は永久にクリアできる状況を作り出せる。 この“決まった動きしかしない敵”という点は、AIゲームとしては初期的限界だった。 後の『ミズ・パックマン』では迷路形状や敵の出現ルートにランダム性を加えることで、この問題を解決している。 つまり、オリジナル版のパックマンは“完璧すぎるAI”が逆に面白さを奪ってしまう皮肉な設計だったのだ。

テンポの停滞と中盤のマンネリ化

序盤は緊張と爽快感のバランスが見事だが、10面以降はゲームテンポがやや単調になる。 迷路の形が変わらないため、プレイヤーが「どこで敵が来るか」「どのルートが安全か」を完全に把握できてしまい、驚きが薄れていく。 また、音楽面でもラウンドごとの変化が少なく、長時間プレイすると“聴き疲れ”を感じるという意見もあった。 当時のハードウェア制約から仕方のない部分ではあるが、視覚・聴覚的変化の少なさが長期プレイのモチベーションを下げる要因になっていた。 現代のリメイク版では、背景色やテンポを微妙に変えることでこの弱点を補っている。

操作レスポンスの慣れと難しさ

パックマンの操作はレバー1本という単純なものだが、実際には非常に繊細な入力タイミングが要求される。 迷路の角を曲がる際、方向キーをわずかに早く入れておかないと、キャラクターがそのまま直進してしまい、敵に衝突するリスクがある。 この“半歩のズレ”が初心者には難しく、当時のアーケード筐体によっても操作感が微妙に異なった。 プレイヤーによっては「操作がシビアすぎる」「判定が厳しい」と感じることも多く、コントローラ設計面では改善の余地があったといえる。 ただし、この難しさが“上達の実感”を生むという肯定的意見もあり、賛否が分かれる部分でもある。

報酬構造の乏しさ

パックマンは得点を稼ぐ快感が主軸となっているが、それ以外の報酬要素がほとんど存在しない。 クリア時の演出や、ステージ変化、ボーナスイベントなどが少ないため、長期プレイでは「目的の薄さ」を感じてしまう。 特に後半ラウンドでは景色も変わらず、成果がスコア数値の上昇しかないため、“数字のゲーム”になってしまうという意見もあった。 この点は、のちのアクションゲームが「ステージごとの景観変化」や「BGMのバリエーション」で解決していくことになる。 もし当時の技術でステージテーマが3~4種類でもあれば、より多くの層に長く遊ばれた可能性が高いだろう。

一部プレイヤー層との相性問題

パックマンはユーモラスで誰でも楽しめる反面、“スピード感”や“破壊の快感”を求めるプレイヤーには物足りなかった。 当時流行していた『ギャラクシアン』『スペースハリアー』のような爽快系タイトルと比べると、パックマンは静かで緻密。 そのため、アクション派や反射神経型のゲーマーからは「地味」「ぬるい」という意見も出た。 ただし、この“静の面白さ”こそがパックマンの持ち味であり、万人向けを狙った設計であったことを考えれば、これはある種のトレードオフと言える。

技術的制約による演出不足

1980年当時のアーケード基板では、グラフィックやサウンドの表現力が限られていた。 そのため、パックマンの世界観を深く描くストーリー性やビジュアル演出は最小限に留まっている。 現代的な感覚から見ると、ゲームの進行や背景に変化がなく、“無機質な迷路の繰り返し”に感じられる。 もし当時からもう少し表現の幅があれば、プレイヤーの感情移入度も高まっただろう。 それでも、制約の中でキャラクター性を最大限に引き出した点は見事であり、この“制限の美学”が結果的にパックマンの普遍性を生んだとも言える。

現代視点での課題と限界

現代のプレイヤーから見ると、パックマンは“短時間で飽きる”と感じることがある。 ゲーム全体のリズムが単調で、ストーリー性も薄いため、長期的モチベーションを維持する仕組みが弱い。 また、ランダムイベントやカスタマイズ要素、進行型コンテンツなど、現代ゲームにおける標準的な要素が存在しない。 ただし、それは“原型ゆえの不完全さ”であり、逆に言えばこの作品が後のゲーム進化の起点になった証でもある。 パックマンの“悪かったところ”は、同時に後継作品たちが進化の指針とした“学ぶべき原点”でもあるのだ。

[game-6]■ 好きなキャラクター

永遠の主役・パックマンの魅力

シリーズの顔であり、ゲーム史に残るアイコン的存在――それがパックマンである。 彼は単なる“操作キャラ”ではなく、プレイヤーの分身であり、誰もが自分を投影できる象徴としてデザインされている。黄色いボディに大きな口、そして軽快にドットを食べ進む姿。この単純な構造の中に「生きる楽しさ」や「飽くなき探求心」が見事に凝縮されている。 プレイヤーは彼を通して、迷路という閉じた世界を生き抜き、知恵と勇気で危機を切り抜ける。そこには“誰にでも通じる人生の寓話”が込められているようだ。 また、食べるたびに鳴る「ピコピコ」という効果音が彼の存在感をさらに高めている。音と動きが完全に同期し、視覚だけでなく聴覚でもキャラクターを認識できる――この設計は、キャラクターデザインの観点から見ても極めて洗練されている。 後年には手足が描かれたデザインも登場し、より人格的な存在として発展。アニメやCMでは“家族思いで陽気な性格”として描かれ、子どもたちに愛されるキャラクターへと成長していった。

アカベイ(BLINKY)――執念深きリーダー

赤いモンスター「アカベイ」は、シリーズでもっとも有名な敵キャラクターだ。 英名はBLINKY(ブリンキー)、通称「オイカケ」。その名の通り、彼は常にパックマンの背後を追い続けるストーカー的存在である。 リーダー格として他のモンスターを率い、常に最短距離を取るよう動くAIが設定されているため、初心者にとって最も恐ろしい敵だ。 しかしその一途な追跡ぶりは、ファンの間では“愛すべき敵役”として人気が高い。「逃げても逃げてもついてくるアカベイがいないと、パックマンは成立しない」という声も多く、彼の存在こそがゲーム全体の緊張感を支えている。 また、アカベイは一定数のドットを食べると“怒り状態”となり、さらに速度が上がる。真っ赤な体がさらに鮮烈に見えるこの瞬間、画面全体に張り詰める緊迫感は格別だ。 プレイヤーによっては“最も倒しがいのある相手”として好まれ、4連続食いで最初に狙う対象にされることが多い。彼は、ただの敵ではなく「プレイヤーの最大のライバル」として愛され続けている。

ピンキー(PINKY)――策略家で可愛い待ち伏せ屋

ピンク色のモンスター「ピンキー」は、外見の可愛らしさと裏腹に非常に狡猾な性格を持つ。 通称“マチブセ”。パックマンの進行方向を予測して数マス先を目指すAIを搭載しており、真正面からではなく先回りして追い詰めるタイプの敵だ。 そのため、ピンキーの存在がゲームに“思考的要素”を与えていると言える。プレイヤーは常に自分の動きを読まれているという緊張を感じ、単なる反射ではない戦略的判断を迫られるのだ。 一方で、丸いフォルムと柔らかな色合いから、女性プレイヤーには“可愛い敵キャラ”として人気があった。 また、アニメ版ではおてんばで感情的な性格として描かれ、パックマンとのコミカルな掛け合いが多くのファンに愛された。 ピンキーは単なる敵ではなく、「賢く、少し気が強い」女性像を象徴する存在でもあり、ゲーム内外で特に印象深いキャラクターのひとりである。

アオスケ(INKY)――気まぐれで読めない自由人

青いモンスター「アオスケ(INKY)」は、シリーズでもっともミステリアスな存在だ。 そのAIは他の3体と異なり、パックマンとアカベイの位置関係を参照して行動するという独特な仕組みになっている。 このため、時には積極的に追いかけてくるかと思えば、突然逃げ出すなど、行動が予測しづらい。 プレイヤーにとっては「読めない怖さ」を感じさせるが、その不安定さが逆に魅力でもある。 ファンの間では「最も人間らしいモンスター」として親しまれており、感情にムラがあるように見える点がキャラクター性を強めている。 グッズ展開では水色の柔らかい印象が子どもに人気で、ぬいぐるみ化や文房具のモチーフにも多く採用された。 まるで“チームのムードメーカー”のような存在で、他のキャラが緊迫感を生む中、アオスケだけがどこか和ませてくれる。この“ゆるさ”が多くのファンにとって癒やしとなっている。

グズタ(CLYDE)――おとぼけキャラの愛され力

オレンジ色のモンスター「グズタ(CLYDE)」は、シリーズの中で最もユニークな存在だ。 他の3体が積極的に追跡してくるのに対し、グズタは一定距離まで接近すると突如として逃げ出す。 まるで「怖くなって逃げる」かのような挙動で、見ているだけで微笑ましい。 英語版の通称“POKEY(オトボケ)”の名の通り、のんびり屋で天然な印象が強く、プレイヤーからは“癒し枠”として人気を集めた。 実際のゲームではそれほど脅威ではないが、時に意外な角度から現れてプレイヤーを驚かせることもあり、その“予期せぬ一撃”が印象に残る。 コミカルな存在として、アニメ版やグッズ展開でもしばしば“愛されキャラ”として扱われ、4匹の中でも特にキャラクター性が際立っている。 グズタがいることで、パックマンの世界は単なる敵対構造を超えた“ドラマ性”を持つのだ。

モンスターたちのチーム性と人間的魅力

4匹のモンスターは単なる“敵AI”としてだけでなく、それぞれが異なる個性を持つチームとして描かれている点が、パックマンのキャラクター性を大きく引き上げている。 この「個とチームのバランス」が絶妙で、まるでバンドやスポーツチームのような関係性を感じさせる。 リーダーのアカベイ、策士のピンキー、気まぐれなアオスケ、マイペースなグズタ――彼らが同時に動き回ることで、迷路の中に“生きている世界”が生まれる。 プレイヤーは単に敵から逃げるだけでなく、彼らの性格を読みながら心理戦を繰り広げることになる。 そのため、プレイするほどに“キャラへの理解”が深まり、敵でありながら愛着が湧く。 これほど“敵キャラが人格を持つ”ゲームは、当時としては極めて珍しかった。

派生作品で広がるキャラクター世界

『ミズ・パックマン』『ジュニア・パックマン』などの派生作品では、パックマンたちの家族や恋人が登場し、キャラクター性がさらに拡張された。 ミズ・パックマンは女性プレイヤーの象徴的存在となり、赤いリボンとまつげが印象的なデザインで人気を博した。 また、アニメシリーズではモンスターたちがコミカルに描かれ、それぞれの性格がより明確化された。 敵と味方の関係が単純な対立ではなく、時には友情やユーモアが描かれることで、パックマンの世界は“キャラクター劇場”として愛されるようになった。 これらの展開により、パックマンシリーズは単なるゲームを超えて“キャラクター文化”の先駆けとなったのである。

ファンにとっての推しキャラ論

ファンの間では、どのモンスターを“推す”かという話題が今も絶えない。 「アカベイの執念がかっこいい」「ピンキーの計算高さが好き」「アオスケの自由さが魅力」「グズタのとぼけが癒し」と、好みが分かれるのもシリーズの豊かさを物語っている。 中には、「自分の性格に似ているモンスターが推し」というプレイヤーも多い。 つまり、4匹の敵はプレイヤーの心を映す“鏡”のような存在なのだ。 このように、プレイヤーがキャラクターに感情を投影できる構造こそ、パックマンが時代を超えて愛される理由のひとつといえる。

[game-7]■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

当時のプレイ料金とアーケード環境

1980年当時、日本のアーケードゲームのプレイ料金は「1プレイ100円」が主流だった。パックマンも例外ではなく、多くのゲーセンに100円硬貨を投入して1ゲーム楽しむ形式で設置された。 当時の若者にとって100円は決して安くない。喫茶店のコーヒーが200円前後だった時代に、100円で数分間の娯楽を得るという感覚は特別だった。 だが、パックマンはその価格に十分見合う満足感を提供した。ルールが簡単で取っつきやすく、ゲームオーバーになっても“次はもっと上手くできるはず”という気持ちが自然に湧き上がる。プレイヤーの再挑戦意欲を掻き立てる構造が、結果的にゲーセンの稼働率を飛躍的に高めた。 また、子どもや女性でも安心して遊べる穏やかな内容だったため、家族連れが立ち寄る商業施設やデパートのゲームコーナーにも導入され、従来のアーケード層以外からの売上も拡大した。

ナムコの販売・宣伝戦略の革新性

ナムコは、当時の他社とは一線を画すマーケティングを展開した。 まず広告ポスターのデザインにおいて、単なる“ゲーム説明”ではなく「キャラクターの魅力」を前面に打ち出したのが特徴である。 黄色いパックマンの笑顔、カラフルなモンスターたち、そして“食べる”という明快な行為をポップアートのように表現。結果として、ポスターは子どもたちだけでなく、街を歩く大人の目にも印象的に映った。 また、当時のナムコは「アミューズメント=楽しさの共有」という理念を掲げており、パックマンの販促においても“人が集まる楽しさ”を演出する方針を取っていた。 ゲームセンターの外に大型筐体を設置して公開プレイイベントを開催したり、店内にスコアランキングボードを掲示して競争を煽るなど、体験型のプロモーションが数多く実施された。 この「見る楽しみ」「競う楽しみ」を同時に提供するマーケティング手法は、後のeスポーツ的文化の原点とも言われている。

海外展開と“PAC-MAN Fever”現象

アメリカではミッドウェイ社がライセンス販売を担当し、“PAC-MAN”として1980年後半に登場。 その反響はナムコの予想をはるかに超えるものだった。 カラフルでコミカルなデザインがアメリカのポップカルチャーと相性が良く、瞬く間に国民的キャラクターへと昇華。アーケード市場で数十万台を売り上げ、当時としては空前の記録を打ち立てた。 また、社会的ムーブメントとして「PAC-MAN Fever(パックマン熱)」という言葉が生まれた。 1981年には同名のポップソングがビルボードチャートで上位にランクインし、アニメ・文房具・朝食シリアルなど、あらゆる形でパックマンが日常に溶け込んでいった。 特にアメリカのメディアでは「ミッキーマウス以来の国民的キャラクター」と称され、子どもたちのヒーローとなった。 ナムコはこの成功により、海外ゲーム市場での信頼を確立。以後、『ギャラガ』『ゼビウス』『リッジレーサー』など、多くの人気シリーズを世界に送り出す礎を築いた。

国内でのメディア露出と企業タイアップ

日本国内でも、パックマンはメディアに頻繁に登場した。 新聞や雑誌では「新時代のゲーム」として取り上げられ、テレビ番組ではタレントが実際にプレイする様子が放送された。 その結果、ゲーム=不良文化という当時の偏見を打ち破り、“健全な知的娯楽”としての認知を広げることに成功した。 さらに、パックマンのキャラクターは企業コラボにも積極的に採用された。文具メーカーによるコラボノート、菓子メーカーのガムやチョコ、さらには玩具・時計・Tシャツなど、1980年代初頭の子どもたちの生活空間を席巻した。 これらのグッズ展開は、今日のキャラクタービジネスの原型を作り出したとも言われる。ナムコはゲームの中に留まらず、ライフスタイル全体にパックマンを浸透させるという戦略をいち早く実践していたのだ。

アニメ・CMによるブランド拡張

1982年、アメリカで放送されたアニメ『PAC-MAN』は、パックマン人気をさらに押し上げた。 アニメでは、パックマンが家族と暮らす明るい日常や、モンスターたちとのドタバタ劇が描かれ、ゲームの世界観が親しみやすいストーリーとして再構築された。 日本でも同様にアニメーションやCM展開が行われ、キャラクターの“人格化”が進む。 パックマンは単なるゲームキャラを超え、“善良でユーモラスなヒーロー”としての地位を確立した。 この“メディアミックス戦略”は、後の『ドラゴンクエスト』『ポケットモンスター』などの先駆けとなり、ゲーム業界がマルチメディア展開を行う礎を築いたと言える。

人気の持続とシリーズ展開

初代パックマンの成功後、ナムコは次々と派生作品をリリースした。 『スーパーパックマン』(1982年)ではドアと鍵の要素を導入、『パック&パル』(1983年)ではカードシステムを追加し、ゲーム性の拡張を図った。 さらに『ミズ・パックマン』や『ジュニア・パックマン』ではキャラクター展開を深化させ、ファミリー的な世界観を打ち出した。 これらのシリーズ化によって、パックマンは単発のヒットではなく、長期的なブランドとして確立された。 プレイヤー層も世代を超えて広がり、親子で遊ぶ姿が見られるようになる。 アーケードに始まり、家庭用ゲーム機、そしてスマートフォンへ――媒体が変わってもパックマンの人気は衰えず、今なお新作やコラボが継続している。

現代への影響とブランドの永続性

パックマンは単なるレトロゲームではない。彼は“ブランド”として生き続けている。 2020年には生誕40周年を記念し、世界各国で記念イベントやコラボキャンペーンが開催された。Googleのトップページに“遊べるパックマンロゴ”が登場したことも話題を呼んだ。 また、近年では大乱闘スマッシュブラザーズシリーズへの参戦や、eスポーツイベントでの展示など、現代的文脈でも再注目されている。 ナムコ(現・バンダイナムコエンターテインメント)は、パックマンを自社のシンボルとしてブランドロゴにも採用しており、その存在は企業アイデンティティの一部となっている。 ゲーム史的にも文化史的にも、パックマンは「日本発の世界的キャラクター」という唯一無二の地位を保ち続けている。

プレイヤーコミュニティと競技文化

1980年代にはすでに、パックマンのスコアアタックを競う大会が国内外で開催されていた。 特にアメリカでは「Twin Galaxies」というハイスコア認定機関が登場し、パックマンのトッププレイヤーたちがしのぎを削った。 1999年、ビリー・ミッチェルが256面までの“パーフェクトゲーム”を達成したニュースは世界中を駆け巡り、パックマンが単なる懐かしのゲームではなく“挑戦の象徴”であることを再認識させた。 日本でも、ゲームセンターでの連続プレイ記録やスコアランキング文化が広がり、“自分との戦い”“人との競い合い”という二重の楽しみ方が生まれた。 この文化は後の格闘ゲームや音楽ゲームの競技性にも通じており、パックマンは“スコア競争の原点”と評されることも多い。

社会的影響と文化的遺産

パックマンは、ゲームを社会的に受け入れさせる力を持っていた。 彼は暴力を象徴する存在ではなく、純粋な“遊び”の象徴だった。 そのため、教育者や親世代からも比較的好意的に受け止められた珍しいゲームでもある。 また、アート・デザイン・AI・心理学など多分野で分析対象となり、学術的にも評価されるようになった。 現代では「ゲーム文化遺産」として各国の博物館に展示されており、ピクセルアートやビデオゲームデザインの礎として位置付けられている。 彼の笑顔は、いまや“デジタルエンターテインメントの原点”の象徴といえるだろう。

総括:世界を変えた100円の体験

パックマンは、たった100円で世界を変えたゲームだった。 アーケード文化を大衆化し、キャラクターを広告や商品に広げ、ゲームという言葉を“文化”へと昇華させた。 その人気は一過性のブームではなく、40年以上を経てもなお続いている。 プレイヤーがコインを投入し、黄色いキャラクターが再び動き出す――その瞬間、世界中のどこかでまたひとり、笑顔になる。 パックマンは今も“遊びの原点”として、時代を超えて生き続けているのである。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

iPhone 充電器 スマホ アイフォン 充電 AC アダプター パックマン 2ポート タイプC アンドロイド 急速 USB コンセント 差込 10W 2A 急..

評価 4

評価 4パックマン OCB0009 キャディバッグ レッド 9.5型 2.6kg 5分割 47インチ対応 バンダイ ナムコ 公式 ゲームキャラクター PAC-MAN BANDAI..

【SALE/20%OFF】【別注】PAC-MAN GAME プリントトレーナー マーキーズ 子供服 キッズ ベビー 男の子 女の子 トップス 長袖 スウェット..

評価 2

評価 2Atari 2600+ パックマンエディション

PAC-MAN パックマン ポーチ/パックマン(PAC-MAN)

PAC-MAN ホログラムステッカー 1UP ドット パックマン ゲーム game レトロ コレクション ライセンス商品 キャラクター 人気 gs 公式グ..

評価 5

評価 5