【新品】1週間以内発送 NEOGEO mini インターナショナル版 SNK ネオジオミニ 国際版 アーケード ゲーム機 「ザ・キング・オブ・ファイ..

【発売】:新日本企画(後のSNK)

【開発】:新日本企画(後のSNK)

【発売日】:1979年

【ジャンル】:アクションゲーム

■ 概要

アーケードゲーム黎明期に登場したユニークな作品

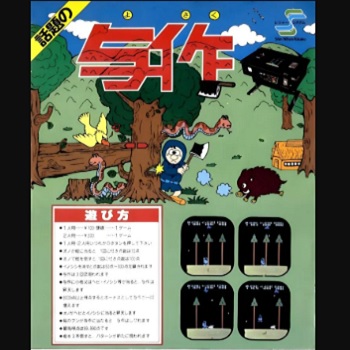

1970年代後半、日本のアーケードゲーム市場はタイトーの『スペースインベーダー』(1978年)によって爆発的に成長し、いわゆる「インベーダーブーム」が社会現象となっていた。喫茶店や駄菓子屋、ゲームコーナーにテーブル筐体が並び、人々が列を作ってゲームを遊ぶ光景が当たり前になっていた時代である。そんな熱気のただなか、1979年に新日本企画(後のSNK)が世に送り出したのが『与作』であった。タイトルの由来は、当時人気を誇っていた演歌歌手・北島三郎の楽曲『与作』で、木こりをテーマに据えた異色のアクションゲームだった。

北島三郎のヒット曲とゲームの融合

『与作』はただのゲームではなく、当時の大衆文化と密接に結びついていた。北島三郎が歌った『与作』は1978年に大ヒットを記録し、テレビやラジオで繰り返し流れていた。そのため、誰もが耳にしたことのあるメロディをゲームのBGMに取り入れることで、プレイヤーに親しみやすさを感じさせた。実際にゲーム開始時には『与作』の旋律が流れ、プレイヤーの気持ちを一気に引き込む仕組みとなっている。当時としては著作権に厳格な手続きを踏むこと自体が珍しく、日本音楽著作権協会(JASRAC)の許諾を得ていたのも注目点だ。

SNKにとっての重要な一歩

新日本企画は、タイトーからライセンスを受けて『ブレイクアウト』や『スペースインベーダー』の亜流作品を製作していたが、『与作』はその枠から飛び出し、初めてオリジナル要素を全面に押し出したアクションゲームとなった。これが後にSNKが独自性を持ったメーカーとして成長していく第一歩となったのは間違いない。同社は同年に『オズマウォーズ』という完全オリジナルのシューティングを出すが、『与作』もまた「SNKらしさ」を育んだ原点の一つと位置づけられている。

操作体系とゲーム性の特徴

プレイヤーは木こり「与作」を操作し、斧を振るって木を切り倒すことが目的。コントローラーは左右のレバーと斧ボタンというシンプルな構成で、初心者でも直感的に遊べるよう工夫されていた。ただしシンプルさの裏には高い難易度が潜んでおり、蛇やイノシシ、鳥の糞といった障害物に触れると即ミスとなる。さらに、木を切る最中には枝が落下してくるため、単調にならない緊張感があった。

ゲーム中のユーモラスな演出

『与作』の大きな特徴は、失敗したときの演出にある。敵や障害物に当たると、与作はベートーヴェンの交響曲第5番「運命」が流れる中で昇天し、その後はショパンの「葬送行進曲」が響くという、当時としては非常にコミカルで独創的な演出が施されていた。このように音楽の使い方がユニークで、ただのアクションゲームにとどまらず、プレイヤーに笑いと驚きを与える仕掛けが多かったのだ。

他社の「与作系」ゲームとの違い

実は1979年前後には、北島三郎の楽曲人気にあやかり「与作」を題材にしたアーケードゲームが複数のメーカーから登場していた。しかし、大半は大きなヒットには至らず、時代の波に飲まれて消えていった。その中で新日本企画版『与作』が特筆されるのは、後に家庭用ゲーム機「カセットビジョン」へ『きこりの与作』として移植された点である。アーケード発の「与作系」タイトルで家庭用に展開された唯一の例であり、このことが歴史的な価値を高めている。

アーケード筐体の価格と普及

『与作』のアーケード版テーブル筐体は定価60万円とされ、当時の喫茶店や小規模店舗にとっては決して安い買い物ではなかった。それでも「インベーダーブーム」以降、次のヒットを模索するオーナーたちにとっては新しい題材を取り入れた作品は魅力的であり、一定数が導入された記録が残っている。ただし、『スペースインベーダー』ほどの社会的爆発力には至らず、むしろ「懐かしい一発ネタ」として記憶に残った側面が強い。

歴史的な位置づけ

総じて『与作』は、アーケード史において大ヒットした作品ではない。しかし、新日本企画が亜流作品からオリジナリティへと歩みを進める過程を示す貴重なタイトルであり、音楽や大衆文化との融合を試みた先駆的作品として評価できる。さらに、ゲーム内容自体は荒削りながらもアイデア性に富み、その後の亜流作や移植作に影響を与えた。今日では「SNK黎明期を語るうえで外せない作品」として、レトロゲームファンの間で再評価が進んでいる。

■■■■ ゲームの魅力とは?

シンプルさの中に潜む緊張感

『与作』の最大の魅力は、シンプルなルールでありながら常に緊張感が続く点にある。やることは「木を切り倒す」だけなのだが、その最中に蛇やイノシシ、落ちてくる枝や鳥の糞といった障害が絶え間なくプレイヤーを襲う。単純な操作であっても、状況判断と素早い反応を求められるため、初心者でもすぐに理解でき、上級者でも常に気を抜けないゲーム体験を提供している。この「誰でもすぐ遊べるが、うまく進めるのは難しい」というバランスが、当時のアーケードゲームの魅力を象徴している。

音楽と演出が織りなす独特の世界観

ゲーム開始時に北島三郎の『与作』が流れるだけで、プレイヤーは一気にゲームの世界へ引き込まれる。当時のアーケードゲームで有名歌手の楽曲を正式に取り入れること自体が珍しく、非常に新鮮だった。また、失敗時に「運命」や「葬送行進曲」が流れる演出も斬新で、プレイヤーに笑いを誘うと同時に印象深い体験を残した。単に得点を競うだけでなく「遊んでいて楽しい」「観ている人も楽しめる」ゲーム性を持っていたことが、この作品が語り継がれる要因となっている。

キャラクターとしての「与作」の存在感

当時のアーケードゲームでは、宇宙船や抽象的なキャラクターが多く、「木こり」という等身大の人間を主人公に据えたこと自体がユニークであった。プレイヤーは与作に感情移入しやすく、彼が枝に当たって失敗したり、鳥の糞で動けなくなったりする様子に「思わず笑ってしまう」体験を得る。シリアスな雰囲気のゲームが多かった時代に、どこかコミカルで親しみやすい存在を主人公にしたことは、強い魅力となった。

高い難易度とリプレイ性

『与作』は決して簡単なゲームではなく、むしろ「理不尽」と思えるような難易度を誇っていた。動きの遅い主人公、落下物の速さ、敵の配置のいやらしさ…。しかし、この難しさが逆に「もう一度挑戦してみよう」という意欲を掻き立て、リプレイ性を高める結果となっていた。プレイヤーが自分の反射神経や戦略を磨くことで徐々に上達していく感覚は、当時のゲーマーに強い魅力として働いた。

コミュニティを盛り上げた観戦要素

『与作』は遊んでいる本人だけでなく、周囲で観ている人々にも楽しみを提供した。派手に斧を振る動作や、失敗時の大げさな音楽演出は観客の笑いを誘い、ゲームセンターという場をより活気づけた。特に喫茶店のテーブル筐体では、数人がコーヒーを飲みながらプレイを見守るスタイルが多く、観戦者も含めたエンターテインメントとして受け入れられていた。

家庭用移植への期待と実現

本作は後にエポック社の「カセットビジョン」に『きこりの与作』として移植された。これにより、「あの与作を家でも遊べる」という魅力が家庭用市場にも広がった。当時、アーケードから家庭用への移植はまだ限られており、この事例はファンの期待に応えるものとなった。アーケード版の厳しい難易度に比べ、家庭用版では遊びやすく調整されており、より幅広い層が「与作」の楽しさを味わえたことも魅力の一つであった。

独自性と模倣されるアイデア

「敵を避けながら木を切る」という単純明快なコンセプトは、他社からも数多く模倣された。つまり、それだけこのゲームのアイデアが強く評価された証拠である。模倣作の中には与作よりも完成度を高めたものもあったが、元祖としての存在感は揺るがず、レトロゲーム史において「オリジナリティと模倣の関係」を象徴する作品として位置付けられている。

ユーモアと挑戦心の共存

総じて『与作』の魅力は、シリアスさとユーモアが絶妙に混じり合っている点にある。笑いを誘う音楽演出や動きのコミカルさがありながら、ゲーム自体は容赦なく難しい。この両立がプレイヤーを夢中にさせ、ただの一発ネタに終わらない「やり込みたいゲーム」として成立していたのである。

■■■■ ゲームの攻略など

序盤攻略の基本姿勢

『与作』は見た目こそ単純ですが、操作のもたつきや敵の多さが初心者を悩ませる最大の要因です。攻略の第一歩は「焦らず木を切る」こと。レバー操作が遅いので、無理に敵を避けながら木を削るのではなく、安全な間合いを確認してから斧を振り下ろすのが基本姿勢となります。特に最初の木を切る際は蛇やイノシシの動きが緩やかなので、リズムをつかむ練習として最適です。

敵キャラクターの動きの理解

攻略の鍵は敵の挙動パターンを覚えることにあります。 – 蛇:左右にランダムで現れるが、動き自体は直線的で読みやすい。斧で倒すか、木の影でやり過ごすのが鉄則。 – イノシシ:突進スピードが速く、回避困難。出現パターンを覚えて、事前に位置取りを調整する必要がある。 – 鳥:上空を飛びながら糞を落とす。これが当たると一定時間動作不能になるため、避ける優先度は高い。 – 木の枝:木を切るとランダムに落ちてくる。安全そうに見えても突然上から来るので、常に一歩退く心構えが重要。

敵ごとの特徴を理解すれば「どのタイミングで斧を振り、どの瞬間に避けるか」がはっきり見えるようになってきます。

安全地帯を意識した立ち回り

画面内には「敵が来にくい位置」や「落下物を避けやすい位置」が存在します。例えば、木の右側よりも左側に立った方が枝を回避しやすい場合があるなど、微妙なポジショニングが攻略に直結します。常に画面全体を意識しながら「安全地帯」を探すことが、与作を長生きさせる秘訣となります。

効率的な木の切り方

木を切り倒すには一定回数の斧振りが必要ですが、闇雲にボタンを押すのは危険です。敵の出現が途切れた一瞬に、連打で一気に削るのが理想。逆に敵が多いときは1回だけ斧を振り、すぐに移動して安全を確保するという「刻み切り」が有効です。この「一気に削る」と「刻んで削る」の切り替えが、攻略の核心ともいえます。

中盤以降の難所突破

木を3本倒すごとにステージが進行しますが、中盤からは敵の出現頻度が増し、落下物も高速化します。ここで大事なのは「敵を倒そうとしない」こと。蛇やイノシシを積極的に斧で撃退しようとするとリスクが高く、むしろ避けることに徹した方が成功率は上がります。安全に避け、チャンスのときだけ木を削る…この忍耐力が中盤攻略のカギです。

リズムを掴むことの重要性

『与作』はBGMや効果音のテンポに合わせるようにプレイすると、驚くほど動きが安定することがあります。斧の「パコーン」という音にリズムを合わせて操作することで、焦らず落ち着いたプレイが可能になるのです。当時のプレイヤーの中には「与作は音楽ゲームだ」と冗談交じりに語る人もいたほどで、このリズム感を活用するのは立派な攻略法といえるでしょう。

裏技的な立ち回り

当時から一部のプレイヤーの間で知られていた攻略法に、「敵を画面端に誘導してから木を切る」というテクニックがありました。特に蛇は誘導しやすく、端で動かすことで安全なスペースを作ることができます。また、一部のバージョンでは敵出現のタイミングが固定化されており、そのリズムを覚えれば半ば「パターン化」して攻略することも可能でした。

スコアアタックの楽しみ

単に木を倒すだけでなく、スコアを意識するとプレイの深みが増します。斧で敵を倒すと高得点が得られるため、リスクを承知で挑戦するか、安全に避けて進めるかの判断が問われます。この「リスクとリターンの天秤」が、やり込み派ゲーマーにとっては大きな魅力であり、攻略法の幅を広げる要素となっていました。

家庭用移植版との攻略比較

カセットビジョン版『きこりの与作』では難易度が調整されており、アーケード版に比べると敵の挙動が緩やかになっていました。そのため、家庭用で練習してからアーケードに挑むというプレイヤーも存在しました。攻略法の基本は同じですが、「家庭用で安全にリズムを掴み、アーケードで応用する」というスタイルは、当時のゲーマーにとって現実的な攻略手段だったのです。

攻略を通じて得られる達成感

『与作』は難易度が高いため、1本の木を切り倒すだけでも達成感があります。3本倒して次のステージに進めたときの喜びは格別であり、プレイヤーを強く引き込む要因でした。攻略は決して簡単ではありませんが、それだけに成功したときの快感は大きく、当時のプレイヤーたちに「悔しいけどやめられない」という熱中体験を与えていたのです。

■■■■ 感想や評判

当時のプレイヤーの第一印象

1979年にゲームセンターで初めて『与作』に触れたプレイヤーたちは、まず「ゲームに演歌の楽曲が流れる」という意外性に驚いたと言われています。『スペースインベーダー』のようなシリアスな宇宙戦争をテーマにしたゲームが多い中で、「木こりが木を切る」という題材は斬新であり、笑いと親しみをもって受け入れられました。特に北島三郎の楽曲を知っていた大人世代には馴染みやすく、子どもと大人が一緒に楽しめるゲームとして語られることが多かったようです。

ゲームセンターでの盛り上がり

『与作』は難易度の高さゆえに長時間遊べる人は少なかったのですが、そのぶん観客を盛り上げる効果がありました。プレイヤーが失敗して「運命」や「葬送行進曲」が流れると、周囲から笑い声が上がるなど、プレイしている本人だけでなく観ている人も楽しめる「観客型ゲーム」として評価されました。特に喫茶店に置かれたテーブル筐体では、ゲームを囲む人々の一体感が生まれ、与作は小さな話題の中心となっていたのです。

雑誌やメディアの評価

当時のゲーム雑誌では『与作』は「一発ネタ的な作品」と評されることが多かったものの、同時に「斬新な試み」として取り上げられていました。音楽や題材がユーモラスであること、ゲームとしては粗削りながらもアイデアが光っていることが強調されており、アーケード史におけるユニークな一作としての位置づけがなされていました。特に「敵を避けながら木を切る」という発想は、のちの模倣作や家庭用移植版で改良されて広まっていった点が高く評価されていました。

一般ユーザーからの賛否両論

プレイヤーの声には、称賛と不満の両方が混在していました。称賛の声としては「笑える演出が多く、遊んでいて楽しい」「インベーダーとは違った新鮮さがある」といったポジティブな意見が寄せられました。一方で「難しすぎてすぐに終わってしまう」「操作が遅くて理不尽」といった否定的な意見も少なくありませんでした。このような二極化した反応は、ゲームが持つ独特の個性を物語っているとも言えます。

家庭用移植版による再評価

カセットビジョン版『きこりの与作』が登場すると、家庭用ゲーム機ユーザーからの評価が新たに生まれました。アーケード版の難しさに挫折した人も、家庭用版では遊びやすくなったバランスによって「やっと与作を楽しめた」と感じるようになり、ファミリー層を中心に一定の人気を得ました。この移植版によって「与作」という名前はさらに広まり、アーケード版を知らなかった世代にも認知されることとなりました。

SNK黎明期を象徴する作品としての評価

後に『キング・オブ・ファイターズ』や『メタルスラッグ』といった世界的な人気シリーズを生み出すことになるSNKですが、その歴史を語る際に必ず言及される初期作品の一つが『与作』です。現在のレトロゲームファンからは「SNKが模索していた時代の試行錯誤が感じられる」「オリジナル性を打ち出すきっかけとなった作品」として高く評価されています。特にゲーム文化史的な観点からは「演歌とアーケードの融合」という異例の取り組みが注目されています。

海外での知名度とコアファン層

海外では『与作』はほとんど知られていませんでしたが、SNKの歴史を研究する愛好家やコレクターの間では密かに注目される存在です。特にカセットビジョン版を含めたコレクション価値は高く、「与作系ゲームの中で唯一家庭用に移植された作品」という点がマニア心をくすぐっています。海外のレトロゲーマーからは「日本独自の文化を象徴するゲーム」として紹介されることが増えており、そのユニークさは今なお語り草となっています。

後世に残した影響

『与作』自体は大ヒットこそしませんでしたが、ゲームの題材や演出に「ユーモア」「大衆文化の取り込み」を積極的に取り入れる流れを生んだ点で後世に影響を残しました。1980年代以降に登場するコミカルアクションや、音楽との融合を意識したゲームの先駆けとして、『与作』の存在は見直されています。

■■■■ 良かったところ

誰もが知る楽曲とのコラボレーション

『与作』の最大の長所は、北島三郎の大ヒット曲『与作』を堂々とゲームに取り入れた点でした。ゲーム開始と同時に流れる親しみやすいメロディは、子どもから大人まで幅広い世代に訴求力を持ちました。当時のアーケードゲームはまだ「子どもの遊び」という認識も強かった時代ですが、演歌という大人向けの文化要素を組み合わせることで、幅広い層にアピールできたのは大きな成功要因でした。

笑いを誘う演出の巧みさ

木こりの与作が枝に当たって天に召されるとき、ベートーヴェンの「運命」やショパンの「葬送行進曲」が流れる…この演出は多くのプレイヤーを笑わせました。単なるミスを「ユーモラスなショー」として見せることで、悔しさを和らげると同時に観客も楽しませる仕組みとなっていたのです。結果として、失敗さえもエンターテインメントになる稀有なゲームに仕上がっていました。

シンプルで直感的な操作系

左右レバーと斧ボタンだけという簡単な操作体系は、当時の初心者ゲーマーにも優しい設計でした。説明書を読まなくても直感的に理解でき、「木を切る」という目的も分かりやすかったため、誰でもすぐに遊べる敷居の低さが評価されました。複雑な操作が苦手な人でも遊べるこのシンプルさは、アーケードゲーム普及の観点から見ても魅力的な要素でした。

キャラクターの親しみやすさ

宇宙船やロボットが主役だった当時のアーケードゲームの中で、人間味あふれる「木こり」という主人公は異色の存在でした。等身大でユーモラスな与作は、どこか憎めないキャラクターとして親しまれました。「失敗しても愛嬌がある」という感想が多く、ゲームの難易度が高くてもプレイヤーが何度も挑戦した理由のひとつになっていました。

観戦しても楽しいゲーム性

ゲームセンターにおいて『与作』は「プレイしている本人よりも、周りで観ている人の方が盛り上がる」と言われることもありました。失敗演出や音楽効果が笑いを誘い、観客全体で楽しめる雰囲気を作り出したのです。喫茶店のテーブル筐体で遊ぶと、周りにいた客も一緒になって盛り上がり、ちょっとしたコミュニケーションツールの役割を果たしていました。

短時間で楽しめるテンポの良さ

『与作』は難易度が高く、1プレイが短時間で終わることが多いゲームでした。しかし、これは逆に「ちょっとした空き時間に気軽に遊べる」という利点にもなっていました。喫茶店でコーヒーを飲みながら数分だけ遊ぶ、といったライフスタイルにマッチしていたのです。テンポよく始めて終われることは、インベーダーブーム後の多様なアーケード需要に合致していました。

家庭用移植による新たな魅力

カセットビジョン版『きこりの与作』は、アーケードより遊びやすい難易度に調整されており、「家族で楽しめる与作」として評価されました。家庭用移植によって「与作」というタイトルが子どもたちにも広まり、ファミリー向けのゲームとして再評価されたのは大きな功績でした。アーケードでは「難しすぎる」と感じたプレイヤーも、家庭用では「遊びやすい」と感じられる点は確かな長所といえます。

独自性と話題性の高さ

「木を切るゲーム」という題材自体がユニークで、ほかのアーケード作品との差別化に成功していました。単なるスペースインベーダーの亜流ではなく、独自のアイデアで挑戦している姿勢は、当時のプレイヤーや業界人から「新鮮」「面白い」と受け止められました。大ヒットには至らなかったものの、「与作を知っている」と言うだけで話題が広がるようなインパクトを持っていたのです。

レトロゲームとしての再評価

時代を経て振り返ったとき、『与作』は「荒削りだが愛されるゲーム」としてレトロゲーマーに再評価されています。ゲーム史的にも「SNKが独自路線を模索し始めた最初期の試み」として価値が高く、そのユーモアや独特のアイデアは今でも語り草となっています。コレクターにとっても、当時の筐体やカセットビジョン版は魅力的な収集対象であり、ゲーム史に刻まれた「良い意味での奇作」として存在感を放ち続けています。

■■■■ 悪かったところ

理不尽に感じるほどの難易度

『与作』は一部のプレイヤーから「遊びづらい」「すぐゲームオーバーになる」と不満の声があがりました。主人公の与作は動きが遅く、敵の動きや落下物のスピードに比べて明らかに不利な設定になっています。特にイノシシの突進や鳥の糞の落下は避けにくく、プレイヤーが「反射的に対処できる範囲」を超えていると感じられました。このため、挑戦しても達成感より理不尽さを覚えてしまう人も多かったのです。

当たり判定の大きさ

与作のキャラクターは当たり判定が広く設定されており、ほんの少し触れただけでもミスになってしまいます。これがプレイヤーのストレスにつながり、「避けられたと思ったのに当たった」という声が多く寄せられました。精密な操作を求められる一方で、判定のシビアさが不満点として強く印象に残ったのです。

ゲームバランスの未熟さ

アーケードの難易度はインベーダー以降「とにかく短時間でゲームオーバーにさせ、再度プレイさせる」傾向がありましたが、『与作』もその影響を強く受けています。木を切り倒す達成感を得る前に終わってしまうケースが多く、「遊んでいて爽快感が少ない」という意見もありました。敵や障害物の出現タイミングがプレイヤーに不利に偏ることが多く、ゲームバランスが荒削りだった点は否めません。

単調さを感じやすいゲーム性

木を切り倒すという行為は斬新ではあるものの、ゲーム全体の目的が「木を3本切って次へ進む」という単純な流れに終始しています。バリエーションに乏しく、遊び続けると単調に感じてしまうプレイヤーも少なくありませんでした。当時のアーケードは「新鮮な驚き」を求められる市場であったため、すぐ飽きてしまうという評価につながったのです。

グラフィックの地味さ

1979年当時の基板性能を考えれば仕方ない部分もありますが、『与作』のグラフィックは地味で派手さに欠けました。『スペースインベーダー』のような宇宙やレーザーといった未来的な演出に比べ、地味な木こりと森林の画面はアーケードに並んだときの「集客力」に劣っていました。派手なビジュアルを求めるプレイヤーには物足りなさを感じさせたのです。

爽快感の不足

アーケードゲームの魅力のひとつは「敵を倒す爽快感」や「得点を稼ぐ楽しさ」ですが、『与作』では木を切る動作が中心で、敵を積極的に攻撃するよりも避けることが主となっています。そのため「達成感が薄い」「爽快感に欠ける」という意見も出ました。効果音「パコーン」が心地よい反面、派手な爆発や連続ヒットのような刺激が不足していたのは否めません。

ヒットに至らなかった知名度

『与作』は一部のプレイヤーやファンには記憶されましたが、インベーダーブームの後継作としては社会現象になるほどの力はありませんでした。大ヒットに至らなかった要因として、難易度の高さ、演出の特殊さ、題材の地味さなど複数のマイナス点が重なっていたことが挙げられます。ゲームセンターに置かれても長期間稼働することは少なく、知名度の面では他のタイトルに埋もれてしまいました。

ターゲット層の曖昧さ

演歌を取り入れたことで大人層への訴求力を持ちながら、ゲーム内容自体はシビアすぎてライト層には厳しいという二面性がありました。その結果、「大人には難しすぎる」「子どもには地味すぎる」という評価につながり、幅広いユーザーをつかみきれなかったのです。

後発タイトルとの比較での弱さ

『与作』が生み出した「木を切る」というアイデアは他社から模倣され、より遊びやすく調整されたゲームが登場しました。そうした後発作品と比べると、オリジナルの『与作』は不便さや荒削りさが目立ち、「元祖であるがゆえに不完全だった」という評価もついて回りました。

[game-6]■ 好きなキャラクター

主人公・木こりの与作

最も印象に残るキャラクターはやはり主人公の「与作」です。斧を片手に木を切り続けるというシンプルな役割ながら、当時のアーケードでは珍しい「等身大の人間」が主人公でした。宇宙船や兵士、ロボットが多かったゲーム市場で「木こり」という存在は新鮮で、多くのプレイヤーに親しみを持たれました。失敗すると大げさな音楽に合わせて昇天する姿は、悲しさよりも笑いを誘う演出で、「憎めないキャラクター」として記憶されています。

ユーモラスな敵キャラクター・蛇

『与作』の攻略に欠かせない蛇は、地面を這いながら与作を襲う存在ですが、その姿はどこか愛嬌があります。単調な動きを繰り返すため、慣れてくると「また来たな」と笑いながら対処できる存在となり、恐怖感よりもユーモラスな印象を残しました。プレイヤーの中には「蛇を斧で仕留める瞬間が一番快感」という人も多く、敵キャラクターでありながら人気の高い存在でした。

強敵として立ちはだかるイノシシ

突進してくるイノシシは多くのプレイヤーにとってトラウマ的な存在でした。そのスピードの速さと避けにくさは、プレイ中の緊張感を大きく高めました。しかし、その存在があるからこそ攻略のやりがいが生まれ、「倒せたときの達成感」が強烈に記憶に残ります。プレイヤーの中には「嫌いだけど好き」と語る人もおり、ゲームにおける良い意味での“名物キャラ”として語り継がれています。

プレイヤーを翻弄する鳥

空から糞を落としてくる鳥は、笑いと苛立ちを同時に呼び起こす存在でした。当たると与作が痺れて動けなくなるため、プレイヤーにとっては厄介極まりない相手でしたが、同時に「鳥にやられて動けない与作の姿が面白い」と観客が盛り上がる要因にもなりました。嫌がらせキャラとしての存在感が抜群で、「いて欲しくないのに印象に残るキャラ」として人気を集めました。

思わぬ強敵・木の枝

敵ではなく自然現象として登場する「木の枝」もまた重要なキャラクター的存在です。木を切っている最中に突然降ってきて与作を昇天させるため、プレイヤーにとっては強敵そのもの。ゲームを進めるために避けられない存在であることから「一番怖いのは枝」と語るファンも少なくありません。意図しない形で与作を苦しめる存在ですが、その理不尽さが逆にネタとして愛されました。

観客を笑わせるキャラ群としての魅力

『与作』に登場するキャラクターは、すべてが真剣な脅威でありながら、どこかユーモラスな演出が施されていました。そのため、プレイヤー本人にとっては苛立ちの対象でも、観客からは「与作がまた鳥にやられた」「枝でやられるのが面白い」といった笑い話になりました。プレイヤーと観客で印象が異なる点も、このゲームのキャラクター群の大きな魅力と言えるでしょう。

家庭用版でのキャラクター再認識

カセットビジョン版『きこりの与作』では、敵の動きが抑えられ、グラフィックも家庭用らしくシンプルになっていました。その分「与作」の存在がより際立ち、家族で「与作を応援する」という遊び方が広がりました。敵キャラも理不尽さが薄れたことで「可愛い敵」として認識され、アーケード版よりもキャラクターの魅力が強調されたと言えます。

レトロゲームファンによるキャラ人気

現代のレトロゲームファンの間では、「与作」はSNKの歴史を語る上で欠かせないキャラクターとして愛されています。特にコレクターや研究者は「初期SNKの顔」として与作を評価し、敵キャラたちも含めて「レトロ独特の愛嬌があるキャラ群」として語られています。グラフィックが簡素だからこそ想像力が働き、愛着が湧く…これもまた『与作』という作品のキャラクター的な魅力の一部でしょう。

[game-7]■ プレイ料金・紹介・宣伝・人気など

当時のプレイ料金設定

1979年当時、多くのアーケードゲームは1プレイ100円が一般的でした。『与作』も例に漏れず100円硬貨で遊ぶ形式が主流であり、1ゲームあたりのプレイ時間は短めでした。難易度の高さから数分でゲームオーバーになることが多く、店舗にとっては回転率が良いタイトルといえました。そのため、喫茶店や駄菓子屋のテーブル筐体に導入されるケースも少なくなく、気軽に「ちょっと与作を遊んでみる」スタイルが定着しました。

アーケード筐体の導入価格と影響

『与作』のテーブル筐体は定価約60万円とされており、当時の零細店舗にとっては決して安い投資ではありませんでした。それでも「インベーダーの次を探す」時代の空気感が後押しし、一定の導入が進みました。特に地方の喫茶店などでは「話題性のあるゲーム」として設置されることが多く、常連客同士の会話のネタにもなっていたと言われています。

ゲーム雑誌での紹介

当時のゲーム雑誌や業界紙では『与作』は「ユーモアと音楽を融合した異色作」として取り上げられました。記事の多くは「難易度が高すぎる」としながらも、「観ていて楽しいゲーム」「会話のネタになる作品」と評価しています。中でも「失敗するとクラシック音楽が流れる」というユーモラスな演出は頻繁に紹介され、宣伝効果を担っていました。

宣伝の工夫と注目点

メーカーの新日本企画(後のSNK)は、大規模な広告展開こそ行いませんでしたが、販促の際には「与作の歌が流れるゲーム」としてアピールしました。当時の営業資料やチラシには、木こりの姿と共に「ヒット曲をゲームで楽しめる」という文句が記されており、これが目新しさとなって店舗オーナーの関心を集めました。インベーダーブーム後の「次なる一手」を探していた市場において、題材のユニークさは十分な宣伝効果を発揮しました。

一般プレイヤーの人気度

プレイヤーからの人気は「一部で盛り上がったが爆発的ではない」というのが実情でした。シンプルで親しみやすい一方、難易度が高すぎてリピーターになりにくいという問題がありました。ただし、観客を楽しませる要素が多かったため「話題になるゲーム」として一定の人気を維持しました。特に喫茶店での稼働は、コーヒーを飲みながら笑って楽しむスタイルが似合っていたといえます。

家庭用移植による人気の再燃

1980年代初頭、エポック社の「カセットビジョン」に『きこりの与作』として移植されたことで、再び注目を集めました。家庭用では難易度が調整され、子どもでも楽しめる内容になったため、ファミリー層の人気を獲得しました。アーケードでは短命に終わった『与作』が、家庭用ゲームで息を吹き返したことは、このタイトルのユニークさと話題性の強さを証明しています。

他の「与作系ゲーム」との差別化

1979年前後には複数メーカーから「与作」を題材にしたアーケードゲームが出ましたが、大半は短期間で姿を消しました。その中で新日本企画版の『与作』が家庭用移植まで果たせたのは、宣伝効果や独自性が他よりも際立っていたためです。これにより「与作と言えばSNK版」というイメージが定着し、長く語られることになりました。

現代における人気とコレクター需要

現代のレトロゲーマーやコレクターにとって、『与作』は「SNK黎明期を象徴する貴重な作品」として再評価されています。アーケード基板や当時のチラシは高値で取引され、カセットビジョン版もプレミアがつくことが多いです。人気度は当時よりもむしろ現在の方が高まり、「レトロゲーム文化を語る上で欠かせない存在」としてファンに親しまれています。

総合的な人気の位置づけ

『与作』はアーケード史において大ヒット作ではありませんでしたが、話題性とユニークさで一定の人気を博し、後にSNKという大企業の歴史に名を残しました。ゲームとしての完成度以上に「宣伝的なインパクト」「文化的な面白さ」が強調され、今日でも「SNKの奇作」「愛すべきレトロゲーム」として人気を保っています。

[game-8]

![SNK 【Switch】NEOGEO POCKET COLOR SELECTION Vol.2 [HAC-P-A56AA NSW ネオジオポケットカラーセレクション2]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/1898/4964808151806.jpg?_ex=128x128)

![SNK 【Switch】アケアカNEOGEO セレクション Vol.2 [HAC-P-BK45A NSW アケアアカ ネオジオ セレクション2]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0409/4964808152605.jpg?_ex=128x128)

![SNK 【Switch】アケアカNEOGEO セレクション Vol.1 [HAC-P-BK44A NSW アケアアカ ネオジオ セレクション1]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0409/4964808152506.jpg?_ex=128x128)

![SNK 【Switch】SNK VS. CAPCOM SVC CHAOS [HAC-P-BD9NA NSW SNK VS CAPCOM SVC CHAOS]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0394/4964808152407.jpg?_ex=128x128)

![SNK 【Switch】アケアカNEOGEO セレクション Vol.8 [HAC-P-BRE6A NSW アケアカ NEOGEO セレクション Vol.8]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0008/4964808154050.jpg?_ex=128x128)

![SNK 【PS4】SNK VS. CAPCOM SVC CHAOS [PLJM-17364 PS4 SNK VS CAPCOM SVC CHAOS]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0394/4964808152308.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[DC] CAPCOM VS. SNK MILLENNIUM FIGHT(ミレニアムファイト) 2000 カプコン (20000906)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1036/0/cg10360230.jpg?_ex=128x128)