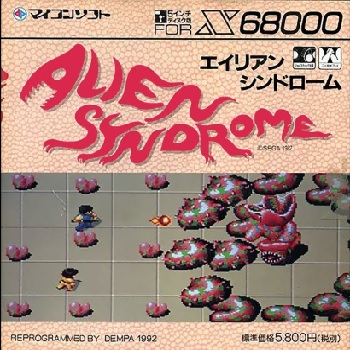

ファミコン エイリアン シンドローム (ソフトのみ) FC 【中古】

【発売】:マイコンソフト

【対応パソコン】:X68000

【発売日】:1992年3月25日

【ジャンル】:アクションシューティングゲーム

■ 概要

作品データとリリース背景

1992年3月25日、電波新聞社のパソコンゲームブランド「マイコンソフト」からX68000用に発売された『エイリアンシンドローム(ALIEN SYNDROME)』は、セガの同名アーケードゲームをベースにしたアクションシューティングです。媒体は5.25インチ2HDフロッピー1枚組、定価は5,800円。ジャンル表記は「アクションシューティング」で、いかにもX68000らしい“アーケード移植専門機”としての色が濃い一本でした。

元になったアーケード版は、セガがSYSTEM16基板向けに1987年4月に稼働開始したタイトルで、トップビュー視点のフィールドを駆け回り、宇宙ステーションに巣食う異形のエイリアンを撃ち倒しながら、捕らわれた仲間を救出していく内容です。

セガ

+1

そのアーケード版の雰囲気を家庭で、しかも“ほぼそのまま”味わわせることを狙って移植されたのがX68000版であり、「電波のセガ移植」として当時のPCゲーマーの期待を一身に集めていました。

X68000と「ほぼそのまま移植」という評価

シャープのX68000シリーズは、当時のアーケードゲームと非常に近いグラフィック・サウンド性能を持つことで知られ、「ゲーセンのゲームをそのまま家庭に持ち込めるマシン」としてマニアから熱く支持されていました。中でもセガのSYSTEM16系タイトルはこのマシンと相性が良く、『エイリアンシンドローム』もそうした流れの中で移植された一本です。

海外の資料でも、X68000版『エイリアンシンドローム』は「アーケード版にきわめて忠実な、いわゆる“ピクセルパーフェクト移植”とみなされている」と紹介されており、単純なアレンジ移植ではなく、細部まで忠実再現を目指したことがうかがえます。

StrategyWiki

画面解像度や表示色数、スクロールの滑らかさなどX68000の持ち味を活かし、アーケードそのものの雰囲気を再現しようという姿勢が強く打ち出されていました。

物語と世界観 ― 宇宙暦2089年の救出作戦

ゲームの舞台は宇宙暦2089年。人類が宇宙空間に活動範囲を広げ、多数の宇宙ステーションや巨大輸送艦が行き交う時代です。その宇宙空間に突如として現れたのが、恐るべき寄生生物「エイリアンシンドローム」。異形のエイリアンたちはスペースシップや基地を次々に占拠し、人間たちを生体実験の材料のように捉えていきます。

プレイヤーが操作するのは、レスキュー部隊に所属する「リッキー」と「マリー」のいずれか。二人は単身またはコンビ(2人プレイ)で敵中に突入し、制限時間が迫る中で仲間の救出とエイリアンの殲滅を遂行しなければなりません。各ステージには16人の捕虜が散りばめられており、全員を救出して脱出ポイントへ向かった先で、そのステージを支配するボスエイリアンとの戦いが待ち構えています。

セガ

+1

物語そのものはゲーム内で長々と語られるタイプではありませんが、宇宙船内部にこびり付いた有機的な壁や脈打つような背景、どこか湿り気を感じさせるBGMなどが相まって、「未知の寄生生命体に侵食された宇宙ステーション」という不穏な世界観を十分に感じ取れる作りになっています。

ゲームシステムの骨格 ― トップビュー救出アクション

本作の基本的なゲームシステムは、上から見下ろしたトップビューのフィールドを自由に歩き回り、出現するエイリアンを撃ち倒しつつ仲間を捜索して救出していく、というシンプルなものです。操作系は8方向レバー+ショットボタンという構成で、シューティングとしての直感的な遊びやすさを重視しています。

各ステージでは、制限時間がゼロになる前に16人の捕虜を全員救出しなければなりません。捕虜は宇宙船内部のあちこちに配置されており、一本道ではなく迷路のように入り組んだ構造になっているため、ただ敵を倒しているだけでは時間切れになってしまいます。プレイヤーはエイリアンの群れをかいくぐりつつ、効率よくマップを探索するルート取りが求められます。

捕虜を全員救出すると、画面上に「GO TO EXIT」のような案内が表示され、出口ゲートへ向かうことになります。出口の先には巨大なボスエイリアンが待ち構えており、ボスを撃破して初めて次のラウンドに進むことができます。こうした「探索 → 救出 → ボス戦」という一連の流れが7つのステージにわたって繰り返され、アーケード版同様、ゲーム全体は全7ラウンドで構成されています。

セガ

+1

ステージ構成とグロテスクなエイリアンデザイン

全7ステージは、どれも宇宙船やステーション内部を舞台としながらも、それぞれ異なる特徴を持つマップとして作られています。狭い通路が入り組んだ輸送艦、巨大な格納庫が連なるステーション、どこか生体組織を思わせる壁面がうごめく研究施設など、同じ「宇宙船内」というフォーマットでありながら、背景のディテールや色遣いで雰囲気を変えているのが印象的です。

敵として登場するエイリアンのデザインも、当時のSF映画やホラー作品の流行を意識したようなグロテスクさが前面に押し出されています。人面を思わせる不気味な球体が床を転がってきたり、触手や虫のような脚を持つクリーチャーが壁際からにじり寄ってきたりと、どれも“生理的な気持ち悪さ”を狙った造形が多く、ドット絵ながら強烈なインパクトを残します。

セガ

+1

ボスキャラクターはステージごとに巨大な異形となって登場し、プレイヤーは狭い足場の上で弾幕と触手攻撃を避けながら弱点を撃ち込むことになります。X68000版では、ボス戦の背景にもアーケード版同様の装飾がきっちり描き込まれており、のちに比較検証を行った海外サイトでは「ボス戦で背景を簡略化していない、数少ない移植版」としてX68000版が挙げられているほどです。

segaretro.org

+1

X68000版ならではのグラフィックとサウンド表現

X68000版『エイリアンシンドローム』の大きな特徴は、アーケード版の雰囲気を損なわない解像度と色数、そして滑らかなアニメーションにあります。元のSYSTEM16基板が得意とした、ややくすんだ色合いのSFテイストや、暗い背景の中に浮かび上がるエイリアンの発光表現などが、X68000のグラフィック機能によって細部まで再現されており、アーケード版のスクリーンショットと並べても見劣りしないレベルに仕上がっています。

サウンド面でも、FM音源とPCM再生を駆使して、原作に近いBGMと効果音が鳴り響きます。資料によれば、X68000版の音楽・サウンドには中川徹(TONBE)、後藤浩昭(GORRY)らが関わっており、アーケード版で中林亨が作り上げた不安感の強いBGMを、X68000の音源に合わせて丁寧にアレンジしています。

アットウィキ

+1

低音のうねりや無機質なリズムが、エイリアンに占拠された宇宙船という舞台とよく噛み合っており、ヘッドホンでじっくり聴き込むと一層没入感が増すサウンドデザインになっています。

操作感とインターフェース

操作はジョイスティックまたはキーボードに対応しており、8方向移動とショットが基本。移動と射撃の方向が同一であるため、敵の配置や出現パターンを覚え、あらかじめ撃ち込みながら進む“予防線的な立ち回り”が重要になります。2人プレイ時には画面を共有しながらの協力プレイとなり、相手の位置も意識しつつ弾幕を張ることで、一人では突破しづらい場面を切り抜けられるよう設計されています。

画面上部には残り時間や救出した捕虜の人数、残機などが常に表示されており、プレイヤーは一目で状況を把握できます。X68000版ではフォントやインジケーター類もアーケード準拠のデザインが採用されているため、ゲームセンターで遊んでいたプレイヤーにとっては「見た瞬間に分かる」安心感のあるインターフェースと言えるでしょう。

このように、X68000版『エイリアンシンドローム』は、アーケード版のゲーム性・ビジュアル・サウンドを高いレベルで再現しつつ、家庭用ならではの遊びやすさ(連続プレイしやすさ、ロード時間の短さなど)も備えた、“X68000らしいアーケード移植”として位置づけられる作品となっています。

■■■■ ゲームの魅力とは?

制限時間が生み出す強烈な緊張感

『エイリアンシンドローム』の最大の魅力としてまず挙げられるのが、「制限時間」と「救出ノルマ」が生み出す独特の緊張感です。プレイヤーは宇宙船内に散らばった16人の捕虜を、限られた時間の中で全員救出しなければなりません。画面上部で刻一刻と減っていくタイマーを横目に見ながら、未知の通路を探索し、次々と湧き出すエイリアンを捌きつつ仲間の居場所を探していく――この“焦らされ感”こそが本作ならではのスリルです。安全に進もうとすれば時間が足りなくなり、スピードを優先すると今度は敵に囲まれやすくなるというジレンマが常につきまとうため、プレイヤーは「どこまで攻めるか」「どの程度リスクを取るか」といった判断を瞬時に迫られます。タイマーが残りわずかになった時の警告音と、画面を埋め尽くすエイリアンの群れ――その中をギリギリで駆け抜けて最後の一人を救出した瞬間は、何度味わっても手に汗を握る劇的な達成感があります。

探索とアクションが融合したゲームデザイン

本作は一見するとシンプルなシューティングゲームですが、実際に遊んでみると「探索ゲーム」としての側面が強いことに気づきます。仲間はマップの隅々に散らばっており、行き止まりの部屋や袋小路の先に隠れていることも多いため、敵を倒すだけでなく“無駄なくマップを踏破していくルート構築”が重要なテーマとなっています。この「探索性」と「制限時間付きアクション」が見事に組み合わさっており、単純に前進するだけのシューティングとは異なる遊び心地を生み出しています。さらに、同じマップを周回プレイするうちに、「この角を曲がった先に捕虜がいる」「この部屋は敵の湧き方がきついから先に処理しておく」といった“自分だけの最適ルート”を見つける楽しさが生まれます。プレイを重ねるほど攻略ルートが洗練され、ゲーム全体のテンポもどんどん良くなっていく――そうした“上達の実感”を味わえる点も、本作の大きな魅力です。

2人同時プレイが生み出す協力のドラマ

『エイリアンシンドローム』を語るうえで外せないのが、二人同時プレイで味わえる“共闘の楽しさ”です。リッキーとマリーの二人で宇宙船内部を駆け回り、一方が敵の群れを引き受けている間にもう一方が捕虜を救出するといった役割分担が可能になります。「自分が盾になるから、その隙に奥の部屋を見てきてくれ!」といった暗黙の連携が自然と生まれ、協力がうまくハマったときの高揚感は一人プレイでは味わえない特別なものです。逆に、阿吽の呼吸が合わず、狭い通路で二人まとめて敵に囲まれてしまったり、片方だけ置き去りにされて時間切れを迎えたりといった“笑える失敗”も多く、プレイする仲間との思い出が残りやすいゲームでもあります。X68000という「パソコン」でありながら、当時の家庭用ゲーム機さながらの2人協力プレイを実現しているところも、本作が長く語り継がれる理由の一つと言えるでしょう。

武器バリエーションとパワーアップの爽快感

本作にはショットの性能を変化させるパワーアップ要素が組み込まれており、一定条件を満たすことで、拡散弾やレーザーなど、異なる特性を持つ武器に切り替わります。基本ショットのままでは敵の密度が高い場面で押し切られてしまうことも多いのですが、拡散性の高いショットを入手すると、通路を塞いでいたエイリアンの群れが一気になぎ払われ、文字どおり道が“開ける”感覚を味わえます。プレイヤーはステージ構造や敵の配置に応じて、「このエリアでは広範囲攻撃が有利」「ここは貫通力のあるショットが欲しい」など、武器の特性を自然と理解していくことになり、その過程を通じてゲームに対する理解も深まっていきます。パワーアップを活用して危機的な状況を切り抜けた瞬間には、「自分の判断でこの窮地を乗り越えた」という充足感があり、繰り返しプレイするモチベーションにも繋がります。

ホラー映画の影響を感じさせるアートワーク

『エイリアンシンドローム』の世界観は、80年代後半から90年代初頭にかけてのSFホラー映画のテイストを色濃く感じさせます。暗く湿った宇宙船の内部、どこからともなく聞こえるようなうめき声を思わせるBGM、そして有機的なパターンで埋め尽くされた壁や床。X68000版では、こうしたアートワークが高解像度ドット絵で緻密に描き込まれており、プレイヤーは画面全体から漂う“じっとりした不安感”に包まれることになります。エイリアン自体のデザインも、虫や爬虫類、寄生植物など様々なモチーフが組み合わされており、どれも「どこかで見たことがあるようで、はっきりとは思い出せない」不気味さを醸し出しています。こうした視覚的な不快感をあえて押し出すことで、宇宙船に乗り込むたびに背筋がぞくりとするような、ホラーゲーム的な味わいが生まれているのです。単純なスコアアタックだけではなく、「この異形の空間から一刻も早く脱出したい」という心理的な動機付けがプレイヤーの集中力を高めてくれる点も、本作ならではの魅力と言えるでしょう。

X68000ならではの“アーケード感覚”

X68000版『エイリアンシンドローム』の魅力の一つは、「ゲームセンターで遊んだあの感覚」を自宅で再現できるという点にあります。アーケード版に迫るグラフィック表現や、FM音源が奏でる硬質なサウンドはもちろんですが、それ以上に“ゲームのテンポ”がアーケードに近いことが、プレイフィールの面で大きく効いています。敵の出現パターンや弾速、プレイヤーの移動速度など、ゲームバランスの多くが原作に忠実であるため、X68000版をやり込むことでアーケード版の攻略にも自然と通用する――そんな「練習台」としての価値もあったほどです。一方で、コンティニューや難易度設定など家庭用向けの配慮も盛り込まれており、ゲーセンではクリアできなかったプレイヤーでも、落ち着いて何度も挑戦し、自分のペースで最後まで到達できるようになっています。この“本気のアーケード移植でありつつ、遊びやすさも確保している”バランスの良さが、長く付き合える作品としての魅力を高めています。

シンプルだからこその中毒性

操作は「移動」と「ショット」だけ、やるべきことは「仲間を助けてボスを倒す」という非常に明快なものです。しかし、そのシンプルさゆえに、プレイヤーの腕前や判断力がそのまま結果に反映される構造になっており、「次はもっと上手くやれるはずだ」という気持ちが自然と湧き上がってきます。ミスをしたときの原因も自分で把握しやすく、「あの角を不用意に曲がったから囲まれた」「時間配分を間違えた」といった反省が、次のプレイに直結します。その積み重ねが中毒性を生み、気がつけば何度もスタートボタンを押してしまう――これこそがアーケードライクなゲームデザインの真髄と言えるでしょう。X68000版『エイリアンシンドローム』は、そのシンプルさと高い完成度のおかげで、短時間の空き時間に1~2ステージだけ遊ぶといったライトな楽しみ方から、ルート研究を詰めてノーミスクリアを狙うストイックな遊び方まで、幅広いプレイスタイルに応えてくれる懐の深さを持っています。

当時のPCゲーマー文化と結びついた存在感

発売当時、X68000ユーザーの多くはアーケードゲームに強い関心を持つ“コア層”でした。そうしたユーザーに向けて、『エイリアンシンドローム』は「セガのアーケードタイトルを自宅で味わうための一本」として強くアピールしており、雑誌記事やショップ店頭でも注目を集めていました。友人の家に集まり、モニタの前で二人プレイを楽しみながら、アーケードとの違いを語り合う――そうした当時ならではのPCゲーマー文化と密接に結びついた作品であることも、今なお語り草になっている理由の一つです。単にゲーム内容が面白いだけでなく、「X68000というハードを象徴するアーケード移植タイトルの一つ」として記憶されていることが、本作を特別な存在にしています。

■■■■ ゲームの攻略など

まず押さえたい基本ルールと優先順位

『エイリアンシンドローム』の攻略を考えるうえで、真っ先に理解しておきたいのは「このゲームは敵を全部倒すゲームではなく、“仲間を助けて時間内に脱出するゲーム”だ」という点です。画面を埋め尽くすエイリアンを片っ端から撃ちたくなりますが、敵の出現はほぼ無限と言ってよく、正面から殲滅しようとすると時間も残機もあっという間に尽きてしまいます。したがって、プレイ中の優先順位は「①残り時間の把握 → ②未救出の仲間の位置を意識 → ③危険なエイリアンだけを処理して先へ進む」という流れにしておくと安定します。特に慣れないうちは、敵に夢中になって画面上部のタイマーを見るのを忘れがちなので、数十秒ごとに一度「今どれくらい時間が残っているか」を確認し、マップの未踏破部分がどの程度あるかを頭の中でざっくり把握しながら進むクセを付けておくとよいでしょう。

マップ把握とルート構築の考え方

本作のステージは、単純な往復だけではすべての仲間を救出できないよう、通路が枝分かれした構造になっています。クリア安定を目指すなら、「マップを覚える」というより「効率の良い一筆書きルートを作る」という意識が大切です。最初のうちは、ステージに入った直後に「左側」ルートだけを探索してゲームオーバーになっても構わないので、とにかく一方向に進み切って構造をつかみましょう。次のプレイでは反対側のエリアを探検し、「このあたりに捕虜が固まっている」「この通路は袋小路で戻りが発生する」など、ざっくりした情報を頭にストックしていきます。プレイを重ねるうちに、自然と「ここまで来たらついでにこの部屋も寄っておく」「この角は戻りが発生するから一番最後に回す」といった“自分なりの最短ルート”が形成されていき、結果的に時間に余裕を持った救出ができるようになります。メモ帳やノートに簡単なマップを描きながら研究するのもX68000時代らしい遊び方で、攻略本なしでも自力でルートを開拓する楽しさを味わえるでしょう。

敵ごとの危険度を覚えて優先的に処理する

エイリアンたちは一見どれも気味の悪いクリーチャーですが、よく観察すると動きや攻撃パターンにかなりの差があります。ゆっくりとプレイヤーを追いかけるだけの個体もいれば、高速で接近してきたり、一定距離に近づくと弾を撃ってくるタイプも存在します。攻略のコツは、「自分が苦手な動きをする敵の危険度を高く設定し、画面に出たらすぐ優先して処理する」ことです。例えば、通路の角から急に飛び出してくる高速型のエイリアンは反応が遅れると一気に被弾に繋がりますし、射撃型の個体は一定距離を保ったままこちらを削ってくるため、放置しておくとジリ貧になります。逆に、のそのそと近づいてくるだけの低速型は、画面端にまとめて押し込みつつ移動すれば、必ずしも全滅させる必要はありません。このように敵の性質に応じて“倒すべき敵”“避けて通る敵”を仕分けることで、結果的に被弾を減らし、時間節約にもつながります。

ショットの特性とパワーアップの運用

武器のパワーアップは、単に攻撃力を上げるだけでなく、立ち回りの方向性そのものを変えてしまう重要な要素です。拡散するショットは通路の入り口を封鎖するように撃つことで、出現してくるエイリアンをまとめて処理しやすくなりますし、貫通性のあるショットは、敵の隊列を一列に並べることで一度に処理できる爽快感があります。ただし、強力な武器を手に入れたからといって無闇に撃ちまくると、画面をスクロールさせた先で予期せぬ敵の群れを呼び込んでしまうこともあるため注意が必要です。パワーアップを取った直後はつい強気になりがちですが、あくまで「安全にマップを踏破するための道具」として使い、安易な突撃や不用意な前進は控えるのが中~上級者の立ち回りです。また、ボス戦に向けて有利な武器を温存しておくという考え方も重要で、ステージ終盤で武器を失ってしまうと、一気に攻略難度が跳ね上がります。特に苦手なボスがいるステージでは、「ここから先は不用意にパワーアップアイテムを追いかけない」といった自己ルールを設けるのも有効です。

ボス戦のセオリーと安全地帯の活用

各ステージの最後に待ち受けるボスは、見た目のインパクトだけでなく攻撃パターンも多彩で、初見ではあっさりやられてしまうことも珍しくありません。とはいえ、よく観察してみると、ほとんどのボスには「安全に攻撃できる位置」や「このタイミングなら被弾しにくい」といったセオリーが存在します。例えば、ボスの攻撃は一定のリズムで繰り出されることが多く、弾を吐き出す前には必ずアニメーションが挟まる、触手を振り上げてから着弾までにわずかな間がある、といった特徴を持っています。その“予備動作”を覚えてしまえば、「モーションを見たら一歩下がる」「この瞬間だけは斜め下に逃げる」といった対処を組み立てやすくなり、無駄な被弾を大きく減らせます。また、画面端やボスの真下など、一見危険そうに見えて実は攻撃が届きにくい“準安全地帯”が用意されている場合もあり、その位置を探ること自体が攻略の楽しみになっています。何度も挑戦し、少しずつパターンを組み上げていく過程は、アーケードシューティングさながらの“覚えゲー”的快感を与えてくれるはずです。

時間切れを防ぐためのペース配分術

制限時間がシビアな本作では、「序盤でどれくらい余裕を作るか」がクリアの成否を大きく左右します。ステージ開始直後は敵の密度もさほど高くないため、この間にできるだけ多くの捕虜を救出し、タイマーに余裕を持たせておきましょう。反対に、残り時間が1/3を切ったあたりからは、探索型の動きよりも「未踏エリアを一気になぞるようなダッシュ寄りの立ち回り」に切り替え、細かな敵処理は最低限に抑えるのがコツです。時間が赤表示になってからも慌てて動き回ると被弾の元になるので、「残り秒数」と「未踏エリアの量」を天秤にかけながら、「ここからは捕虜がいなさそうな部屋は捨てる」など、思い切った判断を下す覚悟も必要になります。タイムマネジメントは経験によって大きく上達する要素であり、同じステージでもプレイを重ねるほど「残り時間を数十秒以上残した安定クリア」ができるようになっていく変化を実感できるでしょう。

二人プレイでの役割分担と連携テクニック

2P同時プレイ時の攻略は、一人プレイとはまた違った視点が求められます。基本的な考え方としては、「探索役」と「殲滅役」で役割を分けるとスムーズです。片方は捕虜の救出を最優先にしてマップの奥へ進み、もう片方は追ってくるエイリアンの処理に注力し、後方支援のような動きを担います。このとき、お互いの位置が離れすぎると画面スクロールの関係で危険が増すため、常に画面の半分以内に収まる距離感を意識することが重要です。また、ボス戦では、片方がボスのターゲットを引き受け、もう片方が安全圏から攻撃を加える“疑似囮戦法”が有効な場面も多く見られます。事前に「自分は囮役をやる」「自分は火力役に徹する」と決めておけば、混乱も少なく、安定した立ち回りが可能になります。何度かプレイするうちに、自然と「この友人と組むときは自分が殲滅役」「この相手とは自分が探索担当」といった形で役割が固定されていくのも、協力プレイならではの面白さです。

スコアアタックとノーミスクリアへの道

ある程度クリアが安定してきたら、次の目標として「ノーミスクリア」や「スコアアタック」を意識すると、ゲームの深みがさらに増します。ノーミスを目指す場合は、被弾しやすいポイントを徹底的に洗い出し、ルートや立ち回りを微調整していく作業が欠かせません。危険な通路は、敵の沸きパターンを細かく覚え、ショットの撃ち始めの位置をタイル単位で調整することで、ほぼノーダメージで突破できるようになっていきます。スコアアタックでは、「どのエイリアンをどこまで倒すか」「時間効率と得点効率のバランスをどう取るか」といった新たな課題が生まれ、ただクリアするだけだった頃には意識しなかった細部に目が向くようになります。X68000版は処理落ちが少なく入力レスポンスも良好なため、シビアなパターン構築にも十分耐えうるポテンシャルを持っており、やり込み派のプレイヤーにとっては、長期的な研究対象になり得るタイトルと言えるでしょう。

難易度設定やコンティニューの活用

どうしてもクリアが難しい場合は、ゲーム内の難易度設定やコンティニュー機能を積極的に活用するのも一つの手です。難易度を下げることで敵の弾速や出現数が抑えられ、ステージ構造の把握やボスパターンの研究に集中しやすくなります。また、コンティニューを繰り返しながら後半ステージの様子を先に把握しておけば、本番となるノーコンティニュー挑戦時に、「未知のステージで時間を浪費してしまう」という事態を避けられます。特に、ラストステージ付近は捕虜の配置もいやらしく、初見でのクリアはかなり厳しい構成になっているため、まずはコンティニューありで全体像を掴む“偵察プレイ”を複数回こなすのがおすすめです。こうした段階的なアプローチを取ることで、最終的にはコンティニューに頼らずとも安定クリアが見えてくるはずです。

■■■■ 感想や評判

X68000ユーザーから見た「らしい一本」という印象

当時X68000を愛用していたユーザーの多くは、『エイリアンシンドローム』を「いかにもX68っぽいタイトル」として受け止めていました。アーケードゲームに強いこだわりを持ち、「ゲーセンの感触をどこまで自宅に持ち込めるか」を重視する人が多かった中で、本作はグラフィック・サウンド・ゲームテンポのいずれもがアーケード版にかなり肉薄しており、「これなら友人に自慢できる」「X68000を買った甲斐があった」といった満足感を与えてくれた作品です。一方で、アレンジ要素が控えめであることから、「良くも悪くもストイック」「PCならではの追加モードがあればなおうれしかった」といった声もあり、アーケード移植としての完成度と、家庭用ゲームとしてのサービス精神のバランスをどのように評価するかで意見が分かれる面もありました。それでも総じて、「X68000を象徴する移植タイトル群の一角」として、ポジティブな印象で語られることが多いタイトルです。

アーケードファンからの“移植度”に対する評価

本作を遊んだプレイヤーの中には、すでにゲームセンターでアーケード版『エイリアンシンドローム』をやり込んでいた人も少なくありませんでした。そのため、「移植度」はしばしば話題に上るポイントでしたが、X68000版は敵配置やステージ構造、ボスの動きといった基本部分がしっかり踏襲されており、「動きのキレやテンポの良さがアーケードのまま」「ゲーセンで慣れた感覚で遊べる」と好意的に評価されることが多かったようです。特に、ボス戦での背景の描き込みや、エイリアンのグロテスクなアニメーション表現など「削られやすい部分」がきちんと残されている点は、「さすがX68移植」「手を抜いていない」とマニア層から高く評価されました。一方で、細かなフレームの違いや判定の感触を気にする“超マニア層”の中には、「ここはほんのわずかに挙動が違う」「あの細かい演出が省略されている」と指摘する向きもありましたが、そうした意見すら“マニアックな検証ネタ”として楽しまれていた節があります。

ゲーム雑誌やメディアでの受け止められ方

当時のPCゲーム雑誌や専門誌では、X68000版『エイリアンシンドローム』は「堅実なアーケード移植」「ファン向けの一本」という文脈で紹介されることが多かったと考えられます。誌面での扱いとしては、超大型の話題作というより、セガタイトルの移植ラインナップの一つとして安定した評価を得ていたタイプの作品で、グラフィックやサウンドの再現度は素直に高評価、ゲームシステムについては「やや古典的だが、今遊んでも緊張感がある」「シンプルだが歯ごたえ十分」といった書き方がなされることが多かったであろう内容です。難易度の高さや時間制限の厳しさについては、レビューの中で「人を選ぶポイント」として触れられたであろう部分で、「気持ちのよい緊迫感」と捉えるか「ストレス」と捉えるかで評価が分かれていた様子がうかがえます。総じて、“X68000ユーザーならチェックしておきたい良質移植”という位置づけに落ち着いていたといえるでしょう。

難易度とゲームバランスに対する賛否

プレイヤーの感想で特に割れやすかったのが、「難易度」の受け止め方です。時間制限の厳しさ、マップの複雑さ、敵の出現密度などが合わさって、『エイリアンシンドローム』は決して易しいゲームではありません。これを「緊張感があっていい」「アーケードゲームらしい歯ごたえ」と歓迎する声もあれば、「一人で気楽に遊ぶには少しハード」「じっくり探索したくても時間が許してくれない」と感じる人もいました。特に、アーケード版未経験のPCユーザーにとっては、最初の数ステージだけでも手強く、マップ把握やパターン作りの重要性が理解できるまでに何度もゲームオーバーを経験することになりがちです。しかし、その“とっつきにくさ”を乗り越えたプレイヤーからは、「ルートが固まってくると急に楽しくなる」「時間との駆け引きがクセになる」といった肯定的な感想が多く、ゲームバランスそのものは「きちんと覚えれば報われるタイプ」と受け止められていました。コンティニューの有無や難易度設定を活用することで、ライトユーザーにも遊びやすく調整できる点も、最終的な評価を底上げしているポイントです。

グロテスクな世界観への反応

『エイリアンシンドローム』のビジュアルは、明るくポップなSFではなく、どちらかといえばホラー寄りのテイストを持っています。そのため、当時のプレイヤーの間でも「生理的にゾクッとする」「ちょっと気持ち悪いけれどクセになる」といった反応が多く見られたと考えられます。X68000版では、敵キャラクターや背景のドットが高解像度で描き込まれているぶん、アーケード版以上に“ぬめっとした質感”や“有機的な不気味さ”が強調され、苦手な人には敬遠される要因にもなりましたが、SFホラー好きのプレイヤーからは「まさにこういうのを待っていた」「当時の映画の雰囲気をよく捉えている」と好意的に受け入れられました。特に、ボスエイリアンの造形はプレイヤーに強い印象を残し、「あのボスの見た目が忘れられない」「夢に出てきそう」といった形で記憶に刻まれている人も少なくありません。グロテスクな表現が、単なるショック要素ではなく、ゲーム全体の緊張感や“救出作戦の必死さ”を演出する役割を果たしている点も、多くのプレイヤーが評価するところでした。

二人プレイの盛り上がりと“盛り上がりすぎ問題”

二人同時プレイについての感想としてよく語られるのが、「楽しいけれど、ときどきケンカになるゲーム」というものです。協力して仲間を救出し、危機一髪のところを助け合う展開は、とてもドラマチックで盛り上がる一方、「そっちの通路はもう見た」「今のはそっちが敵を引き連れてきたせいだ」といった形で、プレイ中にお互いのミスを指摘し合ってしまうこともありました。とはいえ、そうした軽い言い合いも含めて、仲間内の“遊びのネタ”として楽しまれていたケースが多く、「上手い人と組むとスムーズに進みすぎて逆に緊張感が薄れる」「どちらも下手だと、わちゃわちゃしながら笑って終わる」といったバランスが、本作の二人プレイならではの魅力を形作っていました。X68000という少しマニアックなハードで、友人同士が集まってワイワイ遊ぶタイトルとして、『エイリアンシンドローム』はなかなか貴重な存在だったといえるでしょう。

当時としてのグラフィック・サウンド評価

プレイヤーの感想を振り返るうえで外せないのが、「見た目と音のインパクト」への評価です。X68000版は、アーケード版のカラーパレットやスプライトの雰囲気をかなり忠実に再現しており、初めて画面写真を見た人からは「ゲーセンそのままじゃないか」「本当に家でここまで動くのか」といった驚きが語られました。実際に動いているところを見ると、滑らかなスクロールと敵のアニメーション、そして重苦しいBGMが一体となって、ゲームセンターさながらの空気を醸し出しています。音楽についても、「耳に残る旋律」というより、「プレイ中の不安感をじわじわ高めるタイプのBGM」として評価されることが多く、プレイヤーからは「曲単体で口ずさむことはないけれど、ゲーム画面を思い出すと自然と脳内で流れ出す」といった感想が寄せられていました。派手さではなく“雰囲気作り”を優先したオーディオデザインは、後年になってからも「地味だけど味わい深い」と再評価されています。

レトロゲームとしての現在の評価と位置づけ

時代が進むにつれて、X68000そのものがレトロPCとして扱われるようになると、『エイリアンシンドローム』もまた、単なる1本のアクションゲームではなく、「当時のアーケード・PC文化を象徴する作品の一つ」として語られるようになりました。現代のレトロゲームファンの間では、「SYSTEM16系タイトルの雰囲気を自宅で楽しめる手段の一つ」「セガ作品の移植史を追ううえで外せないピース」といった視点で話題に上ることが多く、コレクターズアイテムとしても一定の人気を保っています。また、プレイ動画や配信を通じて、当時を知らない世代が本作に触れる機会も増え、「昔のゲームなのに妙に緊張感がある」「シンプルだけど見ているだけでドキドキする」といった新鮮な反応も見られるようになりました。グロテスクな世界観やシビアな時間制限は人を選ぶ要素ではあるものの、そこにこそ本作の個性があり、それを魅力と感じるプレイヤーが今もなお一定数存在することが、長く語り継がれる理由となっています。

総合的な感想 ― クセは強いが印象に残る一本

総じて、『エイリアンシンドローム(X68000版)』は「誰にでも無条件でおすすめできる万能タイトル」ではないものの、「刺さる人にはとことん刺さるタイプのゲーム」として、多くのプレイヤーの心に印象を残してきました。制限時間に追い立てられながら、グロテスクなエイリアンがうごめく宇宙船を駆け回り、仲間を救出して脱出するというテーマは、決して軽いノリの作品ではありませんが、その緊張感と達成感は他のゲームではなかなか味わえない独特のものです。アーケード版を愛していたプレイヤーにとっては、「家庭でもあの感覚を再体験できる貴重な一本」であり、X68000を代表するアーケード移植群の中でも、“地味だけれど忘れがたい存在”として記憶されていると言えるでしょう。遊びやすさよりも雰囲気や歯ごたえを重視する人にとって、『エイリアンシンドローム』は今なお魅力的な作品であり続けています。

■■■■ 良かったところ

アーケード版に肉薄した“本気移植”であること

X68000版『エイリアンシンドローム』の長所としてまず挙げられるのは、「これは紛れもなくアーケードゲームの延長線上にある」と胸を張って言えるほど、原作に忠実な移植である点です。ステージ構成や敵の出現パターン、ボスの動きといったゲームの芯となる部分が丁寧に再現されており、ゲームセンターで遊び込んでいたプレイヤーであればあるほど、「あのときの感覚がそのまま蘇る」という満足感を得られます。グラフィック面では解像度の高さを活かしてドットがくっきりと描かれ、エイリアンの不気味さや宇宙船内部の質感が一段と際立っているのもポイント。単に“それっぽい移植”ではなく、「可能な限り元に寄せる」という気概が感じられる作りは、アーケードファンにとって大きな魅力となっています。

時間制限と救出ノルマが生む独特の緊張感

本作のゲーム性を語るうえで欠かせないのが、常にプレイヤーを追い立てる制限時間と、16人の捕虜救出ノルマです。残り時間が刻一刻と減っていく状況で、マップをくまなく探索しなければならないという構造は、他のシューティングにはあまり見られない緊張感を生み出しています。「すべての捕虜を見つけられたのか」「この通路の先にまだ誰か取り残されていないか」と不安を抱えながら進む感覚は、まさに救出作戦に向かう特殊部隊の一員になったような気分にさせてくれます。最後の一人を見つけて脱出ゲートに駆け込むときの高揚感は格別で、きっちり作り込まれた制限時間システムがゲーム全体のドラマ性を高めていると言えるでしょう。

“覚えれば確実に上達する”気持ちいい難易度設計

『エイリアンシンドローム』は決して易しいゲームではありませんが、その難しさは理不尽なものではなく、「プレイヤーの工夫にきちんと応えてくれる」タイプのものです。最初はマップも敵配置も分からずに時間切れや事故死が続きますが、プレイを重ねていくうちに、「このルートを通れば捕虜を効率よく回収できる」「この位置で敵の湧き方をコントロールできる」といった知識が少しずつ積み上がっていきます。その結果、同じステージでも再挑戦するごとにミスが減り、残り時間に余裕が生まれ、「自分の腕前で状況を切り開いている」という実感を得られるのが本作の気持ちよさ。単に反射神経だけを要求するのではなく、学習と研究の積み重ねが報われる設計になっているため、アーケードライクな“覚えゲー”が好きなプレイヤーにとってはたまらない魅力となっています。

2人同時プレイが生む協力の楽しさ

X68000版ならではの長所として無視できないのが、しっかりと作り込まれた2人同時プレイです。リッキーとマリーをそれぞれが操作し、捕虜の救出と敵の迎撃を分担しながらステージを攻略していくと、ソロプレイでは味わえない“共闘感”が生まれます。一人が囮になって敵の注意を引きつけ、もう一人がその隙に奥の部屋へ突入して捕虜を救出する、といった役割分担がうまく決まったときの爽快感は格別。逆に、連携が噛み合わずにお互いの弾に邪魔されてピンチに陥ることもありますが、そうしたハプニングも含めて盛り上がるのが協力プレイの醍醐味です。PCゲームは一人でじっくり遊ぶイメージが強い中、友人や家族と机を囲んでワイワイ遊べるタイトルとして機能する点は、大きな“良かったところ”と言えるでしょう。

グロテスクだが印象に残るエイリアンデザイン

好みは分かれるものの、エイリアンたちのデザインは強烈な個性を放っています。異様に膨れあがった肉塊、虫と爬虫類を掛け合わせたようなクリーチャー、どこまでも伸びてくる触手など、80年代末~90年代初頭のSFホラー映画の空気をそのままドット絵に落とし込んだようなビジュアルは、一度見たら忘れられません。単調な敵が延々と出てくるのではなく、ステージごとに特徴的なエイリアンが登場するため、先のラウンドに進むたびに「次はどんな化け物が出てくるのか」というワクワク感(と少しの恐怖)がプレイヤーを引きつけます。グロテスクでありながらも、どこかコミカルさも感じさせる絶妙なバランスで描かれているため、単純に“気持ち悪い”に留まらず、“怖いのに目が離せない”不思議な魅力を持っている点も評価できるポイントです。

暗鬱な宇宙ホラーを支えるグラフィックとサウンド

X68000版の良さとして、アートワークや音響による“雰囲気作り”の上手さも見逃せません。暗い船内を照らす照明の反射、脈打つような有機的パターン、無機質な機械設備にこびりついた生体組織――そうした背景が高解像度ドットで丁寧に描かれており、画面を眺めているだけでも世界観が伝わってきます。BGMは派手なメロディよりも環境音に近い重苦しいフレーズが中心で、淡々としたビートがプレイヤーの緊張感をじわじわと高めていきます。効果音も、敵を撃ち抜いたときの鈍い音や、捕虜を発見したときのわずかなサウンドキューなど、必要最小限でありながら印象に残る音が選ばれており、ゲームプレイと演出がバランスよく調和しています。総じて、「シンプルな画面構成の中に、不安と焦燥を詰め込んだ表現力」が高く評価できる点です。

操作レスポンスとゲームテンポの良さ

アクションゲームにおいて、操作したときのレスポンスの良さは何よりも重要です。その点でX68000版『エイリアンシンドローム』は、レバー入力からキャラクターの動きまでの反応が軽快で、シューティングとしての基本的な気持ちよさがしっかり確保されています。敵が多くなった際にも極端な処理落ちが起こりにくく、弾避けや細かい位置調整がストレスなく行えるのは大きな美点です。テンポよく敵をさばきながらマップを駆け回れるおかげで、「あともう一回だけ」とつい再プレイしたくなる中毒性が生まれており、短時間プレイから腰を据えたやり込みまで幅広いスタイルに対応してくれます。

“X68000を持っている意味”を感じさせる一本であること

このタイトル最大の“良かったところ”は、ゲーム単体の出来の良さだけでなく、「X68000というハードを持っている喜び」を感じさせてくれる点かもしれません。アーケードに近い画面と音、当時としては贅沢な2人同時プレイ、そしてマニアックなセガタイトルの移植――そのすべてが、「自分は特別なマシンを手に入れたのだ」という所有欲を満たしてくれます。友人を家に呼んで、「ゲーセンで見たあのゲームがうちで動くんだ」とモニタを前に自慢したり、一緒にプレイして盛り上がったりする体験は、今の感覚でいえば“ハイエンドゲーミングPCのデモタイトル”を見せるようなもの。その中心として機能できるだけの完成度と存在感を持っていたことが、多くのユーザーにとっての高評価につながっています。

シンプルさゆえに今でも遊びやすいゲーム性

最後に挙げたい長所は、「年月を経てもルールが分かりやすく、今の感覚でもすぐ入り込める」という点です。移動とショット、仲間の救出、ボスを倒す――やること自体は非常にシンプルで、複雑な操作や大量のチュートリアルを覚える必要はありません。そのうえで、制限時間や敵配置といった要素が絶妙に絡み合うことで、現在のプレイヤーから見ても十分な手応えと緊張感があります。レトロゲーム配信などで初めて本作に触れた人でも、「ルールはすぐ理解できるのに、全然簡単じゃない」「ちょっと触るつもりが、気づいたら何度もリトライしてしまう」といった感想を抱きやすく、シンプルなゲームデザインの強さを改めて実感させてくれるタイトルとなっています。

■■■■ 悪かったところ

序盤から容赦のない難易度で挫折しやすい

『エイリアンシンドローム』の短所としてまず挙げられるのが、「最初のステージからすでに要求レベルが高い」という点です。制限時間はシビアで、マップも細かく枝分かれしているため、初プレイの段階では右往左往しているうちに時間切れになってしまうことが珍しくありません。一般的なアクションゲームであれば、1~2ステージ目は“チュートリアル代わり”としてプレイヤーに慣れてもらう役割を持つことが多いのですが、本作は最初から本番仕様で、ルールを理解する前に心を折られてしまうプレイヤーも出てきます。難しいからこそやりがいがある、という見方もできますが、「仕事や勉強の合間にちょっと気楽に遊びたい」というライト層にとっては、ハードルが高すぎると感じられたのも事実でしょう。

制限時間が探索の楽しさを圧迫することがある

本作のキモとなる制限時間システムは、緊張感を生む一方で、「もっとゆっくりマップを見て回りたい」「隅々まで探索したい」という欲求を許してくれない側面もあります。宇宙船内部の背景やエイリアンの造形はよく作り込まれているのに、時間に追われているせいでじっくり眺めている余裕がなく、常に急ぎ足で駆け抜けなければならないのは、ある種のもったいなさでもあります。また、捕虜がどこに配置されているか分からない状態で探索していると、「この部屋には何もなかった」「さっき通ったルートをもう一周しないといけない」といった無駄な往復が発生しがちで、それがそのままタイムロスに直結します。プレイに慣れてルートが固まれば解消される問題とはいえ、「最初のうちのストレスが強すぎる」と感じる人にとっては、この時間制限がゲームの楽しさを削る要因になってしまうことがあります。

マップ情報や誘導がほとんどなく迷いやすい

現代の感覚から見ると、本作の「情報の少なさ」は大きな弱点として映ります。画面上にミニマップやレーダーといったナビゲーション要素は存在せず、捕虜の残り人数は分かっても、その位置のヒントは一切表示されません。そのため、プレイヤーは自分の記憶だけを頼りに広いマップを探索し、頭の中で地形を把握していく必要があります。これは確かに攻略の醍醐味でもあるのですが、「もう十分迷ったから、そろそろ何らかの手がかりが欲しい」と感じてしまう人も多いはずです。特に、ラスト近くのステージではマップ構造がより複雑になり、わずかな見落としで一人だけ捕虜が救出できないなどの事態も起こりがちで、「最後の一人が見つからないまま時間だけが過ぎていく」状況は相当なストレスです。せめて難易度を下げたときだけでも簡易マップが表示されるなどの救済策があれば、評価は変わっていたかもしれません。

グロテスクなビジュアルが人を選ぶ

エイリアンや背景のデザインは本作の大きな個性ですが、その“気持ち悪さ”ゆえに楽しめないというプレイヤーがいるのも事実です。ぬめりを感じさせる肉塊、触手だらけのボス、どことなく有機的に脈動しているように見える壁のパターンなど、ホラー要素の強いビジュアルは、当時のPCゲームとしては挑戦的な方向性でした。ホラー作品やクリーチャーデザインが好きな人には魅力的に映りますが、「虫やグロ描写が本当に苦手」というタイプのプレイヤーにとっては、画面を見ること自体が苦痛になりかねません。また、暗い色使いが中心で視認性がやや悪く感じられる場面もあり、「背景と敵の色が近くて、一瞬反応が遅れる」といった不満につながることもあります。雰囲気作りを優先した結果、人によっては遊びづらくなってしまっている点は、このゲームの“トレードオフ”とも言えるでしょう。

単調に感じられるゲーム展開

『エイリアンシンドローム』のゲーム進行は、基本的にどのステージでも「仲間の救出 → ボス撃破」という同じサイクルの繰り返しです。ステージごとにマップ構造や敵のバリエーション、ボスの攻撃パターンが変化するとはいえ、根本的なやることは最後まで大きく変わりません。こうした構造はアーケードゲームとしてはスタンダードなものですが、家庭用でじっくり遊ぶスタイルを想定した場合、「もう少し別の遊び要素が欲しかった」と感じる人も出てきます。例えば、短いイベントデモや会話シーン、途中で挿入されるミニゲーム的な要素など、プレイ感覚を切り替える仕掛けがあれば、一本調子な印象はかなり和らいだはずです。ストイックなアクションシューティングが好きなプレイヤーにとっては問題にならないものの、「物語の起伏」や「遊びの幅」を求める層にはやや単調に映る展開と言えます。

ストーリー描写がほとんどなく感情移入しづらい

設定そのものは「宇宙暦2089年、エイリアンに占拠された宇宙船から仲間を救出する」という分かりやすいものですが、その背景や登場人物の心情を掘り下げるようなストーリーテリングはほぼありません。リッキーやマリーがどのような人物なのか、救出される仲間がどんな関係性を持っているのかといった情報はほとんど語られず、感情的なドラマを感じるにはプレイヤーの想像力に頼らざるを得ない部分が多いです。もちろん、アーケード発のアクションシューティングにそこまで深いドラマ性を求めるのは酷かもしれませんが、同時期には家庭用オリジナル作品を中心にストーリー性の強いアクションゲームも増え始めており、そうした作品に慣れたプレイヤーからすると、「せっかく救出劇がテーマなのだから、もう少し物語が欲しかった」と感じても不思議ではありません。ゲームのテンポの良さと引き換えに、キャラクターへの感情移入や物語体験の面では物足りなさが残る構成と言えるでしょう。

操作方向と射撃方向が連動することへの不満

操作系はシンプルでとっつきやすい一方、「移動方向と射撃方向が同じ」という仕様が、プレイヤーによっては不満点として挙げられます。現代のツインスティックシューティングや、一部のPCゲームに慣れていると、「移動と攻撃の方向を別々にしたい」と感じる場面が少なくありません。特に、敵が四方から押し寄せてくる場面では、「後ろに下がりながら前方に撃つ」ような行動が取りづらく、どうしても体を敵の方向へ向けなければならないため、結果的に被弾のリスクが高くなります。これはアーケード版に準じた仕様であり、当時のスタンダードとも言える設計ですが、「せっかくPCなのだから、キーボードやパッドの特性を活かした追加操作モードがあってもよかったのでは」という声も出てきます。ストイックな移植方針が、操作の自由度という点ではマイナスに働いてしまっている側面です。

家庭用オリジナル要素の少なさ

X68000版『エイリアンシンドローム』は、アーケード版に忠実であることが美点である反面、「家庭用向けの追加要素やサービスが少ない」という点が惜しまれます。たとえば、スコアアタック用の専用モード、タイムアタック、ボスラッシュ、ギャラリーモードなど、現代の移植作ではおなじみの要素は当然ながら存在しません。難易度設定やコンティニュー回数の調整といった最低限のオプションは備えているものの、「X68000オリジナルの隠し要素」や「特定条件で開放されるボーナスステージ」といった遊び心があれば、コアなファンだけでなく、幅広いプレイヤーに向けて長く遊ばれるタイトルになり得たはずです。アーケード版を忠実に再現することに力点を置いた結果、家庭用ならではのプラスアルファが弱くなってしまっている点は、「もったいない」という意味での悪かったところと言えるでしょう。

遊びやすさの観点では時代を感じさせる設計

総合的に見ると、『エイリアンシンドローム』のゲームデザインは、現代の基準からするとかなり“硬派”であり、遊びやすさやユーザーフレンドリーさという観点ではどうしても時代を感じさせます。細かなチュートリアルや親切な誘導表示がなく、難易度カーブも序盤から急勾配、ミスしてもそこまで大きなフォローがない――といった設計は、80~90年代のアーケードゲームとしては自然なものの、「忙しい現代人が息抜きに遊ぶレトロゲーム」として眺めてみると、やや人を選ぶものになっています。裏を返せば、それだけストイックで骨太な作品とも言えるのですが、誰にでも勧められる普遍的な一本かと問われると、正直なところ「向き不向きがはっきり出るゲーム」と答えざるを得ないでしょう。この“尖り具合”こそが魅力でもあり弱点でもある――それがX68000版『エイリアンシンドローム』の悪かったところを総括した印象と言えます。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

頼れる主人公「リッキー」 ― シンプルだからこそ感情移入しやすい

『エイリアンシンドローム』のキャラクターの中で、もっとも“主人公らしい”存在として多くのプレイヤーに親しまれているのが、レスキュー部隊の一員である「リッキー」です。外見的には典型的なスペースマリーン風のデザインで、派手な装飾や奇抜な要素こそ少ないものの、だからこそプレイヤー自身の分身としてイメージを重ねやすいキャラクターと言えます。セリフが表示されるわけでも、濃い性格づけがされているわけでもありませんが、凶悪なエイリアンの巣窟に単身飛び込み、時間制限付きで仲間を救出し続ける姿は、無口なプロフェッショナルのような格好良さを感じさせます。プレイヤーが度重なるゲームオーバーを乗り越えて攻略ルートを磨き上げていく過程そのものが、リッキーというキャラクターの「歴戦の経験」と重なっていくようで、遊べば遊ぶほど愛着が増していくタイプの主人公です。特に1P側を担当することが多いため、「とりあえず自分はリッキー」「友人がマリー」という組み合わせが定番になり、「エイリアンシンドローム=リッキーで突撃」というイメージが記憶の中にしっかり刻まれているプレイヤーも多いでしょう。

華のあるヒロイン「マリー」 ― 協力プレイで映える存在

2Pキャラクターとして登場する「マリー」も、本作における人気キャラクターの一人です。リッキーに比べてスリムな体つきとスマートなシルエットが印象的で、殺伐とした宇宙船内の画面に、わずかながら華やかさを添えてくれます。二人協力プレイをする際には、「自分はマリーを使いたい」と主張するプレイヤーも多く、友人同士でどちらを使うか軽い争奪戦になったという思い出を持つ人もいるかもしれません。マリーは性能面で特別な差別化があるわけではありませんが、視覚的な存在感と、“過酷な戦場で戦う女性兵士”というイメージが相まって、プレイしているうちに自然と応援したくなるキャラクターです。特に、二人でボスに挑む場面では、片方が瀕死になってもなお弾幕をかいくぐり続ける姿が印象的で、「あそこを生き残ったマリーが本当にカッコよかった」といった記憶として語られることも少なくありません。ストーリー上の掘り下げはほとんどないにもかかわらず、多くのプレイヤーの中で“頼れる相棒”としてのイメージが形成されているのは、本作のゲームプレイそのものがキャラクターへの感情移入を後押ししているからと言えるでしょう。

救出対象でありながら印象に残る“無名の仲間たち”

本作に登場する捕虜たちは、名前や個別の設定が示されることはありません。しかし、プレイヤーの視点から見ると、彼らは単なる「回収すべきオブジェクト」ではなく、「絶対に置き去りにしてはいけない仲間」として徐々に存在感を増していきます。制限時間が残り少ない状況で部屋の片隅にうずくまり、助け出されるのをじっと待っている姿を見ると、ドット絵だけの表現でありながら不思議な緊迫感が生まれ、「ここで見逃したら自分のミスで仲間が犠牲になる」という妙な責任感を覚えることもあります。特に、ラスト数人の救出が難しいステージでは、「最後の一人をどうしても見つけられずに時間切れになり、胸がモヤモヤした」「ようやく全員を助けられたときは、顔も名前も分からない仲間なのに思わずガッツポーズしてしまった」といった体験をするプレイヤーも多く、個々のキャラクター描写がなくとも“救出対象としての魅力”が形作られています。この、“無名のキャラクターに対しても自然と感情移入してしまう”構造こそ、本作ならではの味わいの一つでしょう。

トラウマ級のインパクトを残すボスエイリアンたち

好きなキャラクターとして意外と挙げられることが多いのが、各ステージの最後に登場するボスエイリアンです。もちろん厳密には“キャラクター”というより“巨大な敵”なのですが、その造形のインパクトは凄まじく、プレイヤーの記憶に強烈に焼き付いています。巨大な頭部から触手をのばす個体、体中から目玉のような器官がこちらを睨みつけてくる個体、虫と魚を掛け合わせたような異様なシルエットの個体など、どれも常軌を逸したデザインで、「初めて画面いっぱいに現れたときは思わず声を上げた」というプレイヤーも多いはずです。ゲーム内では倒すべき敵でありながら、あまりのインパクトゆえに「正直、デザインだけ見れば結構お気に入り」「倒した瞬間より、初めて姿を見た瞬間の方が印象に残っている」と、半ば“推しキャラ”のように語られることもあります。特定のボスの攻撃パターンを理解し、パーフェクトに立ち回れるようになると、「こいつとはすっかり顔なじみ」といった妙な親近感が湧いてくるあたりも、アーケードライクなボスキャラクターの面白さと言えるでしょう。

敵キャラクターの中にも“妙に好きになる”やられ役がいる

本作の雑魚エイリアンたちは、基本的にはプレイヤーにとって脅威であり、画面に現れたそばから撃ち払うべき存在です。しかし、その中にも「こいつが出てくると、なぜかちょっと嬉しい」という“お気に入りのやられ役”がいます。例えば、動きが遅く、まとめて近寄ってきてくれるタイプのエイリアンは、拡散ショットで一掃したときの爽快感が高く、プレイヤーによっては「このステージのこの一団を薙ぎ払う瞬間が一番好き」と密かに楽しみにしていることもあります。また、デザインがどこかコミカルで、他のエイリアンほどグロテスクではない個体も存在し、「あの丸っこいやつだけは妙に憎めない」「見た目はかわいいのに容赦なくやられてくるギャップが面白い」といった形で語られることもあります。彼らは設定資料集に名前が掲載されるタイプのキャラクターではありませんが、プレイヤーごとに“自分だけの推しモブ”が決まっている、そんな余白のある作りが本作の魅力の一端を担っています。

プレイヤーごとに異なる“推し”が生まれるゲーム構造

『エイリアンシンドローム』は、キャラクターの数こそ多くないものの、ゲームシステムの性質上、「プレイヤーのプレイスタイルによって好きなキャラクターが変わるタイトル」としても捉えられます。安定志向で慎重なルート構築を楽しむプレイヤーは、「確実に救出できる捕虜たち」や「守り抜く対象」としての仲間に思い入れを抱きやすく、一方、アクション性の高い立ち回りが好きなプレイヤーは、強烈な攻撃を仕掛けてくるボスエイリアンや、危険度の高い雑魚敵を“ライバル”のように感じ、結果的に「こいつと戦うのが一番楽しい」と言うようになります。二人プレイを中心に遊んでいた人の場合は、「自分がいつも使っていたキャラ」よりも、「よく一緒に遊んでくれた友人が使っていたキャラ」に対して強い愛着を持つこともあり、同じゲームを遊んでいても、人によって“推し”の対象が全く違うというのも興味深いポイントです。こうした多様な愛着の持たれ方は、キャラクタービジネスを前提としたタイトルとはまた別の形で、“ゲームプレイがキャラクター像を育てていく”タイプの作品ならではの魅力と言えるでしょう。

無口なキャラクターたちが想像力を刺激する

本作に登場するキャラクターたちは、主人公を含め一切しゃべらず、ドラマチックなイベントシーンもありません。そのため、現代のストーリー重視のゲームに慣れているプレイヤーからすると、「キャラクターの情報が少なすぎる」と感じるかもしれませんが、逆にこの“余白”こそが、プレイヤーの想像力を刺激する要素になっています。たとえば、「リッキーとマリーはどういう関係なのか」「救出している仲間たちは同じ部隊なのか、民間人なのか」――答えのない問いを各プレイヤーが勝手に補完しながら遊ぶことで、心の中に“自分だけの物語”が生まれ、その物語の中でキャラクターたちはより鮮やかに生き生きと動き出します。後年になってから、当時の思い出話として「リッキーは寡黙な隊長タイプ」「マリーは新米だけど根性がある」など、それぞれのイメージを語り合うのは、まさにこの余白が生んだ楽しみ方でしょう。決められた人格が与えられていないからこそ、プレイヤーが自由に“好きなキャラクター像”を描ける――それが、『エイリアンシンドローム』におけるキャラクターの面白さであり、今なお語るべき魅力として挙げられます。

[game-7]

●対応パソコンによる違いなど

アーケード版を基準にした各バージョンの位置づけ

『エイリアンシンドローム』は、1987年にセガのアーケード用タイトルとして登場したあと、マークIIIやファミコン、各種パソコン、携帯ゲーム機など、かなり広い範囲に移植された作品です。 その中でX68000版は比較的後発組に属し、1992年に発売された“高解像度&高性能マシン向けのアーケード準拠版”という立ち位置になっています。アーケード版を“原点”と考えたとき、各ハードの性能や市場の事情に合わせて様々なアレンジが加えられており、同じ『エイリアンシンドローム』という名を冠しながらも、プレイ感覚は機種によってかなり違います。海外ではAmiga、Atari ST、C64、Amstrad CPC、MSX、ZX Spectrumなど、多数のマイクロコンピュータに移植されており、日本国内の家庭用ゲーム機向けとしてはマークIII版・ファミコン版が知られていますが、それらとX68000版を比べると「どれだけアーケードの姿を残しているか」という部分で性格の違いがよく見えてきます。

X68000版 ― “ピクセルパーフェクト”と評される忠実移植

まずX68000版について言えば、よく知られているのが「アーケード版に極めて忠実な移植」「いわゆるピクセルパーフェクトに近い出来」と評されている点です。攻略サイトや資料では、X68000版はステージ構成や敵配置、スクロール挙動に至るまでオリジナル版を高い精度で再現しており、同機のセガ移植タイトル群の中でも模範的な移植例として紹介されています。 画面解像度の高さを活かして、キャラクタースプライトや背景パターンをほぼオリジナルと同じ大きさ・比率で表示できるため、「アーケードの画面をそのままPCモニタに持ち込んだ感覚」が強く、比較動画でも違いが分かりにくいレベルだと語られることもあります。 また、X68000のFM音源+PCM機能によって、BGMの雰囲気やSEの質感もかなり近いところまで再現されており、「ゲームセンターでのプレイ感覚を自宅に持ち帰る」という意味では、PC版の中でも一歩抜きん出た存在と言えるでしょう。

海外パソコン版(Amiga / C64 / Atari ST など)の特徴

一方、ヨーロッパ圏を中心に展開されたパソコン版は、AmigaやAtari ST、C64、Amstrad CPC、MSX、ZX Spectrumといった8ビット~16ビットマシン向けに複数開発されています。 これらの多くは、当時のマシン性能やメディア容量の制約から、グラフィックの色数やアニメーションフレームが抑えられていたり、ステージ構造が簡略化されていたりするケースが少なくありません。たとえばC64版やCPC版では、スプライトのサイズや同時表示数に制限があるため、エイリアンの表示が単純化され、スクロールもカクつきがちで、アーケード特有の“ぬるぬる動く密集地帯”の再現は難しいと言われます。 AmigaやAtari ST版はグラフィック面では比較的リッチですが、それでもアーケードやX68000版と見比べると、背景パターンの密度や色遣いがややあっさりしており、「雰囲気は十分だが、影の落ち方や質感は簡略版」といった印象を受けるプレイヤーもいるようです。逆に言えば、こうした海外PC版は、ハードごとのクセや限界の中で『エイリアンシンドローム』をどう表現するか、という“職人技の産物”として眺める楽しみがあり、X68000版の「ほぼアーケードそのまま」という方向性とは別ベクトルの存在価値を持っています。

セガ・マークIII版 ― 画面構成から作りなおされた“別物寄り”の移植

同じセガ系のハードであるマークIII版は、アーケード版と同名でありながら、実際にはかなり思い切ったアレンジが施されたタイトルとして語られがちです。多くのプレイヤーは、マップが画面切り替え式になっていたり、スクロールが大きく制限されていたりする点を指摘しており、「オリジナルの広いフィールドを歩き回る感覚よりも、固定画面が連続する別種のアクションゲームに近い」と評されています。 敵の出現パターンやボス構成も大きく変えられており、「アーケード版の雰囲気を踏襲しつつも、ハードの限界を補うためにゲーム内容を組み替えた結果、もはや別物と呼べるレベルになった」という評価が多いのも特徴です。マークIIIの性能を前提にすれば善戦している移植と見る向きもありますが、「アーケードをそのまま期待して買うと肩透かしを食らう」「良くも悪くもコンシューマー風に作り直したバージョン」と感じるプレイヤーも少なくありませんでした。

ファミコン版 ― 簡略化されつつも“アーケードらしさ”を残した移植

サンソフトが手掛けたファミコン版は、家庭用ゲーム機向けとしては比較的アーケードの構造を意識した作りとされています。レビューなどでは、「解像度や色数は当然落ちるものの、救出ノルマや制限時間、ボス戦の流れといった基本的なゲーム性はよく再現している」と評されており、限られたスペックの中でオリジナルのテンポや緊張感を残そうとした努力がうかがえます。 ただし、ステージ構造や敵配置はところどころ変更されており、敵のパターンも簡略化されているため、「遊びやすい一方で、アーケード+X68版に比べるとやや大味」という印象は否めません。それでも、当時の家庭用ゲーム機向けとしては十分に健闘しており、「アーケードに近いゲーム性を家庭で手軽に楽しみたい層」にとっては、マークIII版より高評価という声もあります。このあたりは、「どこまで原作の雰囲気を求めるか」「難易度やテンポをどう感じるか」によって優劣の評価が変わる、興味深い比較ポイントになっています。

ゲームギア版やその後のコレクション収録版との違い

さらに後年になると、携帯機のゲームギアにも『エイリアンシンドローム』が登場しますが、こちらはマークIII版と同様に画面スクロールを抑えた構成で、マップやボスもかなり作り直された“携帯機向けアレンジ版”という性格が強いとされています。 元の構造をそのまま移植するのではなく、画面の小ささやバッテリー駆動での遊びやすさを考慮して、ステージの見通しや進行テンポを調整した結果、アーケード版とは別軸の遊びやすさを持ったタイトルになったと言えるでしょう。また、海外ではPS3用のコレクションタイトルなどにアーケード版が収録されており、現代のプレイヤーはオリジナル版と各種移植版を比較しながら楽しめる環境が整っています。 このような“後年の再収録”が進んだことで、X68000版の価値もまた見直され、「当時、家庭向けでここまでアーケードに寄せられていたのはすごい」という評価が、今あらためて強まっている側面もあります。

PC/家庭用各機種を俯瞰したときのX68000版の立ち位置

こうして各機種版を見比べていくと、X68000版『エイリアンシンドローム』は、「アーケードが基準」「マークIII/ゲームギアがコンシューマー向けアレンジ版」「ファミコンや海外パソコン版が妥協点を探った汎用移植」という座標の中で、「ほぼアーケードそのままを家庭で味わうための決定版」にかなり近いポジションにいることが分かります。 ハードスペックに余裕がある分、無理に内容を削ったり置き換えたりする必要がなく、「原作にどこまで近づけるか」という一点に注力できたことが、他機種版との大きな違いです。もちろん、アレンジ版ならではの面白さや、ファミコン的な“8ビットらしい味”を好むプレイヤーもいますが、アーケード版を強く意識したX68000版は、「セガのSYSTEM16系タイトルをPCで堪能したい」というユーザーにとって非常に魅力的な選択肢であり、移植史の中でも特に評価の高い一作として位置づけられています。

[game-10]

●同時期に発売されたゲームなど

★三國志III(光栄)

販売会社:光栄(現・コーエーテクモゲームス)

販売された年:1992年(PC-9801版)

販売価格:14,800円(税別)

古代中国の三国時代を題材にした歴史シミュレーションの定番シリーズ第3作。プレイヤーは曹操・劉備・孫権といった君主の一人となり、中国大陸の諸都市を支配していくことが目的です。本作では「国」単位だった前作までと異なり、「都市」ごとの支配が重視されるようになり、内政・外交・軍事のコマンドもより細かく整理されています。武将は500人以上が登場し、それぞれ武力・知力・政治力などの能力値が設定されていて、人材登用や登用合戦も醍醐味のひとつです。

戦闘はターン制の戦術マップで行われ、地形や兵科の相性、士気などの要素を考えながら部隊を動かしていきます。合戦中には一騎打ちイベントも発生し、名将同士の決闘で戦局が一気にひっくり返ることもあり、歴史ドラマを追体験している感覚を味わえました。PC-9801版は当時としては高解像度の武将グラフィックとFM音源によるBGMが大きな魅力で、壮大なスケールの戦略SLGとして、X68000版『エイリアンシンドローム』と同じく「PCでじっくり遊ぶ」タイプの名作として語られています。

★幻影都市 -ILLUSION CITY-(マイクロキャビン)

販売会社:マイクロキャビン

販売された年:1991~1992年(PC-98版は92年発売のサイバーパンクRPG)

販売価格:9,800円前後(PC-98版)

『幻影都市』は、200X年の香港(作中では「新香港」)を舞台にしたサイバーパンク風RPGです。大規模な地殻変動で壊滅した旧香港の上に人工地殻が敷かれ、その上層に巨大な近未来都市が、下層に魔物が跋扈する危険地帯が広がる――というSFとオカルトをミックスした世界観が特徴的でした。

プレイヤーは超能力を持つ青年・天人(ティエンレン)を中心とした一行を操り、巨大企業「SIVA」や香港の裏社会が絡む陰謀に巻き込まれていきます。ゲーム進行はコマンド選択式RPGですが、街の中を小さなドットキャラが動き回る「操演システム」によって、当時としては非常に映画的な演出とテンポの良い会話シーンを実現していました。

戦闘では通常の攻撃や魔法に相当する超能力だけでなく、敵の行動を封じる補助系能力、情報収集に役立つサイコメトリーなど、設定を活かしたコマンドが多数存在します。BGMも評価が高く、FM音源の厚みのあるシンセサウンドがサイバーパンクの退廃感を見事に表現していました。『エイリアンシンドローム』が肉体派のアクションだとすれば、『幻影都市』は物語と世界観でじっくり浸らせるストーリーRPGの代表格と言えるでしょう。

★ふしぎの海のナディア THE SECRET OF THE BLUE WATER(ガイナックス)

販売会社:ガイナックス

販売された年:1992年(PC-9801版)

販売価格:16,280円(税別)

NHKアニメ『ふしぎの海のナディア』を原作としたコマンド選択式アドベンチャーゲームで、PC-98、X68000など複数機種で展開されました。プレイヤーはアニメ本編の流れを追いながら、ナディアやジャンたちの冒険に同行する形で物語を進めていきます。会話を選択することでルートやイベントの見え方が少し変化し、原作をなぞるだけではなく、ゲームならではの視点で世界を味わえるのが特徴でした。

グラフィックはアニメの雰囲気を可能な限りPC画面上で再現しており、カットインやイベントCGも多用されています。BGMや効果音もFM音源で丁寧にアレンジされており、アニメファンにも納得のクオリティと評されました。ゲームとしてはコマンド選択中心のADVなので難度はさほど高くありませんが、原作に沿った場面を細かく追体験できるボリューム感が魅力で、当時のアニメファンやPCユーザーの間で話題になったタイトルです。『エイリアンシンドローム』と同世代のX68000・PC-98ユーザーなら、店頭デモや広告でこのタイトル名を見覚えがある人も多いでしょう。

★ぽっぷるメイル(日本ファルコム)

販売会社:日本ファルコム

販売された年:1992年(PC-9801版、PC-88版からの移植)

販売価格:9,800円(税別)

元々はPC-8801用として登場したアクションRPGをPC-98向けにリファインした作品で、ポップなキャラクターと軽快なアクション性が特徴です。主人公は賞金稼ぎの少女メイル。相棒の魔法使いタットや獣人グラドウとともに、ドタバタ劇を繰り広げながら各地のダンジョンを冒険します。

ゲーム画面は斜め見下ろし視点で、剣を振って敵をなぎ払ったり、ジャンプで段差を飛び越えたりと、『エイリアンシンドローム』とは違うベクトルながらもアクションの手触りがとても気持ちよい作りです。RPGとしては、経験値によるレベルアップや装備強化、回復アイテム管理といった要素があり、アクションが得意でなくてもじっくり成長させながら進められます。

また、ファルコム作品らしくBGMの完成度が高く、明るく元気なメロディが多いのも魅力。シリアス寄りでグロテスクなエイリアンを相手にする『エイリアンシンドローム』を遊んだ後、気分転換にプレイしたくなるような“ライト路線”の代表作でした。

★ドラゴンスレイヤー英雄伝説II(日本ファルコム)

販売会社:日本ファルコム

販売された年:1992年(PC-9801版)

販売価格:9,800円(税別)

ファルコムの長寿RPGシリーズ「英雄伝説」の第2作であり、のちに『白き魔女』『朱紅い雫』へと続く流れの基礎を作ったタイトルです。前作から続く物語で、王子セリオスたちが平和を取り戻した世界に再び影が差し、新たな戦いに身を投じる…という王道ファンタジーが展開されます。

システム面では、見下ろし型のフィールドを歩き回り、シンボルエンカウントで敵と接触して戦闘へ移行する形式。戦闘はターン制ながらテンポが良く、魔法・アイテム・隊列変更などを駆使して戦うオーソドックスなJRPGスタイルです。ストーリーはテキスト量が多く、キャラクター同士の掛け合いや細かなサブイベントも豊富で、読ませるRPGとしての評価が高い作品でした。

『エイリアンシンドローム』がアーケード移植らしいストイックなアクション体験を提供する一方、『英雄伝説II』はPCゲームならではの長尺なストーリーと読ませるテキストでユーザーを惹きつけた、対照的な人気作と言えます。

★レッスルエンジェルス(グレイト)

販売会社:グレイト(GREAT)

販売された年:1992年

販売価格:8,580円(税別)

女性プロレスラーたちが多数登場する、カードバトル型プロレスシミュレーション。プレイヤーは女子プロレス団体のブッカー的な立場となり、試合カードを組み、レスラーたちに技カードを指示しながら勝利を目指していきます。ひとりひとりに個性豊かなキャラクター設定が用意されており、後のシリーズでも人気を博しました。

試合は完全なアクションではなく、カードを選択して技を繰り出し、その結果としてレスラーが技を決めたり、逆に返されたりする演出が入る方式。技の得意・不得意やスタミナ管理なども奥深く、見た目の“美少女プロレス”的なノリ以上に、本格的な読み合いが楽しめるタイトルでした。

『エイリアンシンドローム』と同時期のPCゲーム店頭では、硬派なアクションやRPGに並んで、このような“キャラクターものシミュレーション”が前面に押し出されるようになっており、PC市場の幅広さを象徴する一本です。

★卒業 ~Graduation~(ジャパンホームビデオ)

販売会社:ジャパンホームビデオ(HEADROOM)

販売された年:1992年6月25日(PC-9801版)

販売価格:11,800円(税別)

女子高を舞台にした“美少女育成シミュレーション”の先駆的存在。プレイヤーは清華女子高等学校の新任教師となり、問題児揃いの3年B組5人組を、1年間かけて卒業まで導くのが目的です。授業方針や課外活動、イベントの対応など日々のスケジュール管理を通じて、生徒たちの学力・体力・気力といったパラメータが変化し、その結果によってエンディングや進路が分岐します。

当時大ヒットした『プリンセスメーカー』と並び、いわゆる“育成SLG”ブームの立役者となった作品で、教師と生徒の距離感や恋愛を匂わせる展開など、のちのギャルゲー的な要素も色濃く含まれていました。多彩なイベントCGや、キャラクターデザインを担当した竹井正樹氏のイラストも人気を後押しし、「硬派なアクションを遊ぶ合間に、ゆるく長く付き合えるゲーム」としてPCユーザーに浸透したタイトルです。『エイリアンシンドローム』と同じX68000にも移植され、同機を代表するシミュレーションゲームの一つになりました。

★同級生(エルフ)

販売会社:エルフ

販売された年:1992年12月17日(PC-9801版)

販売価格:9,680円(税別)

18禁恋愛アドベンチャーとして歴史的な評価を受けている一本で、夏休み後半21日間という短い期間を舞台に、主人公が街中を駆け回ってヒロインたちと出会い、心の距離を縮めていくゲームです。ゲーム内には時間の概念があり、プレイヤーが移動するごとに時間が進み、ヒロインたちもそれぞれのスケジュールに沿って街中を移動します。この「時間と場所を意識しながら会いに行く」システムが、のちの恋愛ゲームに大きな影響を与えました。

クリックADV形式で、場所を移動して会話を重ね、イベントフラグを立てていく――という構造自体はシンプルですが、ヒロインごとに練られたシナリオや、当時としては先鋭的だった生活感のある演出・テキストがユーザーの心を掴み、「ただのアダルトゲーム」から「恋愛ドラマを楽しむゲーム」へとイメージを変えた作品とも言われています。『エイリアンシンドローム』と同じPC-9801世代のユーザーにとっては、アクションで疲れた頭を、じっくりテキストで癒やしてくれる“もうひとつの代表作”といったポジションでした。

★ソード・ワールドPC(T&E SOFT)

販売会社:T&E SOFT

販売された年:1992年(PC-9801版)

販売価格:おおよそ9,800~10,780円(パッケージ表記の定価として10,780円が確認できる)

国産テーブルトークRPG「ソード・ワールドRPG」をベースにしたコンピュータRPGで、ルールブックの世界観やクラス・魔法体系を、PCで遊べる一連のシナリオに落とし込んだ作品です。プレイヤーは冒険者パーティを編成し、女神ルーフェリアが見守る世界フォーセリア各地で依頼をこなしていきます。TRPGらしく、全てのシナリオを完璧にクリアしなくても進行する構造や、キャラクターの成長とロールプレイを重視した作りが特徴です。

システムはターン制コマンドバトルですが、原作ルールへの忠実さを重視しており、クラスや技能の組み合わせによるプレイスタイルの違いが大きな魅力。戦闘一辺倒ではなく、会話や探索で状況を切り抜ける場面も多く、テーブルトークRPGの「物語をみんなで紡いでいく」感覚をプロシージャルに再現しようとした意欲作です。アーケード由来のリアルタイムアクションで押してくる『エイリアンシンドローム』とは対照的に、じっくり頭を使いながら遊ぶRPGとしてTRPGファンの心を掴みました。

★ソードダンサー(TGL)

販売会社:TGL(テイジイエル)

販売された年:1992年

販売価格:9,800円(税別)

『ソードダンサー』は、リアルタイム性を重視したバトルを売りにするRPGで、PC-9801VX/UX以降を対象に発売されました。一般的なコマンド選択型RPGと異なり、戦闘はフィールド上でリアルタイムに進行し、キャラクターを移動させながら攻撃・防御・魔法などを状況に応じて即座に判断して入力していきます。この「アクション寄りRPG」という方向性が、同時期のコマンド型RPGと差別化されたポイントでした。

物語は剣と魔法のファンタジー世界を舞台に、世界を脅かす存在に立ち向かう若き剣士たちの冒険が描かれます。派手なエフェクトこそ少ないものの、等身の高いキャラクターグラフィックやアニメ調の立ち絵が当時のPC-RPGとしては目を引きました。『エイリアンシンドローム』のような見下ろし型アクションシューティングを遊んでいたプレイヤーにとっても、比較的馴染みやすい操作感のRPGとして人気を集めたタイトルです。

このように、1992年前後のPCゲーム市場には、『エイリアンシンドローム』と同じハードで遊べる多彩なジャンルのタイトルが並んでいました。アーケードライクなアクションで腕前を試すもよし、長編RPGや育成SLGでじっくり腰を据えて遊ぶもよし――当時のユーザーは、まさに“何でも揃っているゲーム喫茶”のようなPCソフト売り場を前に、どの一本を選ぶか悩みながらワクワクしていたはずです。

[game-8]