【2/5はエントリーでP10倍!】G TUNE DG-I7G60 ゲーミングPC デスクトップ パソコン Core i7 14700F 32GB メモリ 500GB SSD GeForce RT..

評価 3.88

評価 3.88【発売】:アートディンク

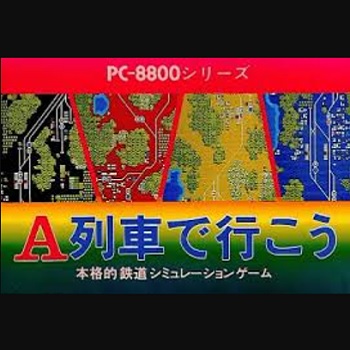

【対応パソコン】:PC-8801、PC-9801、MSX2、X1turbo、FM-7、Windows

【発売日】:1985年

【ジャンル】:シミュレーションゲーム

■ 概要

◆ 鉄道経営と都市開発を融合させた独創的なシミュレーション

1985年、アートディンクによって世に送り出された『A列車で行こう』は、日本のPCゲーム史において特異な輝きを放つ都市経営シミュレーションゲームである。当時、アクションやロールプレイングが主流だった国産PC市場において、「鉄道経営」と「都市成長」をテーマに据えた本作は非常に珍しく、後の“シミュレーション文化”の礎を築いたとも言える存在だ。プレイヤーは架空の国の鉄道会社の経営者として、大陸横断鉄道を建設し、限られた期間で収益を上げることを目指す。そのため、ただ線路を敷くだけではなく、昼夜のサイクルを意識した時間管理や、資金繰りを考慮した経営判断が求められた。

本作は都市育成ゲームのような自由度と、パズル的な戦略性が融合した極めて先進的な作品であり、アートディンクの代表的シリーズ「A列車で行こう」シリーズの原点として、今も語り継がれている。

◆ 発売当時の対応機種と開発環境

初代『A列車で行こう』は、当時主流だったパソコンであるFM-7、PC-8801、PC-9801、X1turbo、MZ-2500といった多様なプラットフォームに対応していた。さらに数年後にはMSX2版(ポニーキャニオンより1989年発売)やメガドライブ版、そしてWindows 95/98対応のリメイク版(2000年4月発売)も登場している。

初期のバージョンでは、ゲームの多くの部分がBASIC言語で書かれており、処理の重い演算部分のみがアセンブラで最適化されていた。これは当時の技術的制約を逆手に取った設計であり、アートディンクの技術力と独自のゲーム思想が感じられる部分でもある。

この構造により、グラフィック表現こそシンプルだったものの、シミュレーションとしての奥深さは非常に高く、プレイヤーの「想像力」によって都市の成長を補完させるような魅力があった。

◆ ゲームの目的と基本ルール

プレイヤーの目的は、1年間という制限の中で、大統領官邸から別荘までを結ぶ鉄道を建設し、最終的に「大統領列車」を目的地まで走らせること。昼間の時間帯のみ線路を敷くことができ、夜間は建設ができない。このため、時間帯の概念を戦略的に扱う必要があった点が特徴的である。

資金は限られており、無計画に路線を延ばすとあっという間に赤字に転落する。線路を引く場所や都市を発展させる位置を慎重に考え、収益を生む効率的な路線を作り上げることが勝利の鍵となる。単純な鉄道建設ゲームではなく、経営・都市発展・時間管理の要素をパズルのように組み合わせる高度な知的ゲームであった。

◆ プレイ感覚と画面構成

画面は上空視点のシンプルな2Dグラフィックで構成され、プレイヤーは地形図上に線路を敷き、列車を走らせていく。都市が発展すると小さな建物が立ち並び、やがて高層ビルや工場が生まれる。この「街の変化」を眺めることこそが『A列車で行こう』の醍醐味のひとつだ。

当時の解像度と処理速度を考慮すれば、このような都市の成長をリアルタイムで表現すること自体が画期的だった。昼夜の切り替えも時間経過とともに画面の色調が変化することで表現され、プレイヤーは“1日の重み”を体感しながら経営判断を下すことになる。

◆ 経営シミュレーションとしての革新性

1980年代前半、日本のPCゲームはアドベンチャーやRPGの黎明期であり、複雑な経営シミュレーションはほとんど存在していなかった。その中で『A列車で行こう』が注目を集めた理由は、鉄道という具体的な題材を使いながらも、単なる“鉄道模型の延長”に留まらず、都市経済と時間の流れを取り入れた経営思想的ゲームだった点にある。

たとえば、都市が発展すれば利用者が増え、列車の本数を増やす必要が生じる。しかし、列車の増発にはコストがかかる。需要と供給のバランス、都市計画の長期的視野、資金繰りの調整──これらを全てプレイヤー自身が考えなければならない。まさに“都市を俯瞰する経営者の思考”を養う作品だった。

◆ 技術面での挑戦と制約の中の工夫

当時のPCはメモリ容量が数十KB~数百KBしかなく、グラフィック機能も限定的だった。そのため、アートディンクは「見た目の豪華さ」ではなく「システムの奥行き」で勝負した。限られたメモリ空間の中で、鉄道の運行スケジュール、建設コスト、都市発展のパラメータを緻密に計算するシミュレーションエンジンを構築していたのだ。

昼夜の概念を導入し、リアルタイムで時間が流れる設計も斬新であり、プレイヤーは時間経過を見ながら戦略を練る必要があった。このようなシステムは、後の「A列車で行こうII」や「III」などにも受け継がれ、シリーズの中核的要素となっていく。

◆ シリーズ誕生への礎

初代『A列車で行こう』は、後に続くシリーズの基礎を作り上げた重要な一作である。続編ではより高度な都市開発要素や株式・不動産などの経済システムが加わり、リアルな社会経済シミュレーションへと発展していくが、原点である本作の“思想”は今も生き続けている。それは、「列車を走らせることそのものが都市を動かす」という理念だ。

プレイヤーが作った路線によって人の流れが変わり、街が成長する──この循環構造こそが、アートディンクが長年大切にしてきた「A列車哲学」である。

◆ その後の影響と再評価

『A列車で行こう』は、発売当時こそニッチなジャンルとして扱われたが、後に多くのゲーム開発者やファンに影響を与えた。例えば「シムシティ」や「トランスポートタイクーン」など、都市や交通を扱う後発作品の中にも、本作の影響を感じさせる設計思想が随所に見られる。

2000年代に入り、Windows版が再リリースされた際には、往年のファンだけでなく新規ユーザーからも「原点回帰の名作」として高い評価を受けた。グラフィックこそシンプルだが、その中にある思考の深さと時間経営の妙は、現代でも通用する完成度を持っている。

◆ 総括 ― 初代が示した“都市と鉄道”のロマン

『A列車で行こう』は単なる鉄道シミュレーターではなく、「都市と人と時間のつながり」を描いたゲームである。プレイヤーが敷いた線路が街の未来を形づくり、経営の成功や失敗が都市の姿に直結する――そうした因果の積み重ねこそが本作の魅力だった。

1985年という時代背景を考えると、この作品は間違いなく先駆的であり、今日のシミュレーションゲームの出発点と呼ぶにふさわしい。アートディンクが掲げた“知的な遊び”の理念は、この1作からすでに確立していたのである。

■■■■ ゲームの魅力とは?

◆ “鉄道を走らせる喜び”と“都市が息づく手応え”

『A列車で行こう』の最大の魅力は、列車を走らせる楽しみと都市が発展していく達成感が同時に味わえる点にある。プレイヤーが敷いた一本の線路が、町に活気をもたらし、人々の流れを変える。まるで自分の手で“都市の呼吸”を作り出しているような感覚が味わえるのだ。

駅を中心に家々が立ち並び、時間の経過とともに商業ビルや工場が増えていく。列車の走行音が響き渡り、プレイヤーの頭の中では都市の未来図が形を帯びていく。この「静かな成長の喜び」こそが、本作の本質的な面白さであり、派手な演出がなくとも人を夢中にさせる理由でもある。

◆ 現実的な経営要素と知的なゲーム性

単に線路を引くだけでなく、経営判断の積み重ねが重要なシステム設計も大きな魅力である。鉄道会社としての収支バランスを常に意識し、赤字に転落しないように路線の拡張を考えなければならない。資金を一気に投じて無理な延伸を行えば、運転コストが膨れ上がり、倒産の危機に陥ることもある。

この「リスクとリターンの駆け引き」が本作の知的面白さを支えている。慎重な投資、効率的な線路計画、運行本数の調整──すべてが現実の鉄道経営に通じる要素であり、シミュレーションとしてのリアリティを感じさせた。まさに“考えるゲーム”としての魅力がここにある。

◆ 時間の概念と昼夜のサイクルが生む臨場感

1985年当時において、時間経過をゲームシステムに取り入れた作品は非常に珍しかった。『A列車で行こう』では、昼間に線路を敷き、夜になると作業が止まるというルールが存在する。このシンプルな制約がプレイヤーの行動にリアリティをもたらした。

昼のうちにどこまで工事を進めるか、夜のうちにどの路線を走らせて収益を確保するか──この計画性こそが戦略性の源である。また、画面上の色調が昼は明るく、夜は暗く変化することで、視覚的にも“時間が流れている”ことを感じ取れる。プレイヤーは鉄道経営者であると同時に、都市の一日の営みを見守る観察者でもあるのだ。

◆ 音楽と静寂の対比が生み出す没入感

本作には当時としては印象的なBGMが用意されており、ピコピコとした電子音の旋律が鉄道のリズムを感じさせる。特に列車が走り出すときや新しい線路を敷いた瞬間に流れる効果音は、プレイヤーの創造欲を刺激する。また、BGMがない時間帯の“静けさ”も重要な要素である。

夜になり列車の動きが減ると、画面は静まり返り、わずかな動作音だけが響く。この「静と動」の対比が心地よく、まるで自分が本当に鉄道会社のオフィスにいて、街を俯瞰しているような気分に浸れる。音楽が多用されないことで、プレイヤー自身の想像が都市の音を補完していく──それが『A列車で行こう』の静かな魅力である。

◆ プレイヤーの創造力を刺激する設計思想

『A列車で行こう』は、プレイヤーに「正解」を提示しないゲームである。どのような路線を作るか、どの都市を発展させるか、すべてがプレイヤーの裁量に委ねられている。つまり、“遊び手が自分の物語を作る”タイプの作品なのだ。

自由な発想で線路を敷き、失敗すれば再建を図る。その過程こそが、このゲームの核心的な面白さである。計画が成功すれば、街は賑わい、列車が人々を運ぶ。失敗すれば、廃線や倒産が待っている。だが、それすらもプレイヤーの物語の一部として受け入れられるよう設計されている。

この“自由と責任”のバランスが、のちのシリーズや多くの経営シミュレーション作品の基盤を作り上げた。

◆ 都市発展のビジュアル変化による達成感

都市が成長していく過程を“目で見て実感できる”ことも、当時のプレイヤーにとって大きな魅力だった。線路が開通し、列車が運行を始めると、周辺に建物が次々と建ち始める。初めは小さな家々だったものが、やがてオフィスビルや工場へと変化していく。

この変化は単なる装飾ではなく、実際に収益へとつながるゲーム上の要素でもあった。つまり、プレイヤーの行動が確実に世界を変えているという実感を伴うのだ。その過程を見ること自体がモチベーションとなり、ゲームを継続して楽しむ理由となっていた。

◆ 難易度と達成のバランス

『A列車で行こう』は決して易しいゲームではない。むしろ、経営を誤るとあっという間に破綻してしまう。そのシビアさが逆にプレイヤーの挑戦心をかき立てた。資金が尽きれば列車を走らせることもできず、街の発展も止まる。そこで再起を図るには、緻密な計画と試行錯誤が必要となる。

成功したときの達成感は格別で、単にステージをクリアする喜びではなく、経営者としての判断が報われた“知的快感”が味わえる。まさに「遊びながら学ぶ経済」の原点とも言える。

◆ シリーズを象徴する“静かなドラマ性”

本作に登場するのは派手なキャラクターでもなく、壮大なストーリーでもない。しかし、プレイヤーが築く都市の中には確かなドラマがある。朝になると列車が走り、夕方には街が輝きを増す。夜の静けさの中に、都市が眠る音が聞こえる気がする。

その一日一日の積み重ねが、いつの間にか都市を成長させ、プレイヤー自身に“経営者としての誇り”を与える。見た目の華やかさよりも、静かに浸透してくる満足感――それが『A列車で行こう』の真の魅力だと言える。

◆ 他作品にはない“知的で穏やかな時間”

多くのゲームが反射神経や派手なアクションを求めていた時代に、『A列車で行こう』はプレイヤーに“考える楽しみ”と“穏やかな時間”を提供した。急がず、焦らず、自分のペースで都市を作り上げる体験。これは、後の「シムシティ」や「街」などの都市経営ゲームが追随する原点的な発想である。

鉄道を走らせるだけのゲームではなく、時間と空間の中で都市を見守る「静のゲーム」。この独特のテンポ感が、現代のプレイヤーにとっても癒しや安らぎを感じさせる。デジタルの中に“人の暮らし”を見出す――それが本作の最も人間的な魅力だ。

◆ 結論 ― “想像で都市を作る”という体験

『A列車で行こう』が放つ魅力は、グラフィックや派手な演出ではなく、「想像する力」に訴えかけることにある。プレイヤーが画面の向こうに思い描く風景こそが、このゲームの本当の舞台であり、そこに人々の生活や未来が広がっていく。

アートディンクが提示したのは、“都市開発のシミュレーション”ではなく、“人の営みを想像するシミュレーション”だったのだ。鉄道が街を結び、街が人を育てる。その連鎖がひとつの物語となる――それが『A列車で行こう』の永遠の魅力である。

■■■■ ゲームの攻略など

◆ 序盤の心構え ― “拡大よりも安定”を優先せよ

『A列車で行こう』の攻略の基本は、「最初の一手で全てが決まる」という点にある。プレイヤーが最初に手がける路線計画が、その後の資金繰りや都市の発展スピードを左右する。多くの初心者が陥りがちなミスは、いきなり長大な線路を敷いて資金を使い果たしてしまうことだ。

序盤は、短い区間に限定して鉄道を運行し、確実に利益を積み重ねることが重要である。具体的には、人口が密集する都市近郊を結ぶ短距離路線が効果的。小さな利益でも毎日確実に収益を出せれば、日々の運転費用を賄いながら拡張資金を蓄えることができる。

また、昼間にしか建設ができないというルールを意識して、日中は“建設作業”、夜間は“収益運転”というサイクルを確立するのが安定攻略の第一歩だ。

◆ 資金管理 ― 鉄道経営の生命線

資金は限られており、無駄な投資は命取りとなる。最初のうちは列車を1~2編成に抑え、乗客の需要が高まるまでは運行本数を増やさないようにする。特に、線路の延長と車両の購入は大きな出費を伴うため、拡張のタイミングを慎重に見極めなければならない。

また、線路の建設費は地形によって変動するため、なるべく平坦な地形を選んでコストを抑えるのがポイント。山間部を突っ切るようなルートを敷くと、建設費が一気に跳ね上がる。経営が安定するまでは、低コスト・高効率を意識した路線設計を徹底しよう。

さらに、日々の運転費を下げるために、列車を効率よく運行するダイヤ設定も攻略の鍵となる。利用者が多い時間帯を狙って運転し、夜間は列車を減便するなど、コストと需要のバランスを取る工夫が求められる。

◆ 効率的な路線設計のコツ

『A列車で行こう』では、路線を敷く場所によって都市の成長スピードが大きく変わる。基本的には、住宅地と商業地をつなぐように設計すると乗客が増加しやすい。駅を密集させ過ぎると運行コストが上がるため、適度な間隔を保つことが理想的だ。

また、線路が“閉じたループ構造”になっていると列車が効率よく周回しやすく、安定した運行が可能になる。直線的な路線よりも、駅を数珠つなぎに配置した環状路線を設計する方が、都市の発展に好影響を与えることが多い。

地形をよく観察し、建設コストの安いルートを選ぶことも忘れてはならない。わずかな距離でも、山岳地帯や水辺を通すと費用が倍増する。経済的に安定するまでは、できる限り平地を活用することが重要だ。

◆ 昼夜サイクルを利用した戦略

本作の特徴である「昼夜の切り替え」は、攻略上の大きな要素である。昼間しか線路建設ができないため、昼=建設フェーズ、夜=運行フェーズというサイクルを明確に意識する必要がある。

昼間は工事を優先し、資金が尽きないように建設を小分けに行う。夜間は列車を走らせて利益を得る。このルーティンを確立できれば、自然と資金の循環が生まれる。

また、夜の時間を“計画を練る時間”と捉えるのもポイント。夜間は建設できないが、プレイヤーは翌日の建設ルートや運行経路を考えることができる。こうした「プレイの呼吸」が身につくと、資金効率と作業効率が飛躍的に向上する。

◆ 都市発展をコントロールする方法

『A列車で行こう』では、鉄道を敷くだけで都市が自動的に発展していくわけではない。都市の成長は、列車の運行頻度や駅の配置、人口密度などの要素によって左右される。たとえば、駅周辺に複数の路線が交わるように設計すると、商業施設が生まれやすくなり、都市の発展速度が上がる。

一方、利用者の少ない地域に路線を延ばしても、赤字路線になるリスクが高い。発展の兆しが見えるエリアを見極め、重点的に整備を進めるのが効率的な攻略法だ。プレイヤーの目利きが都市の運命を左右するとも言える。

◆ 中盤以降の展開 ― 長期経営の視点を持つ

資金が安定してきたら、次は“都市圏の拡大”を目指す段階に入る。この時期には、単に鉄道を延ばすだけでなく、複数路線をつなげるような戦略的発展が重要となる。新たな路線を作ることで、既存路線との乗り換え需要が発生し、全体の輸送効率が上がる。

ただし、無闇な拡張は禁物。1つの路線を完成させてから次のプロジェクトに取り掛かるのが鉄則だ。都市の成長速度は時間とともに鈍化していくため、利益を再投資するバランスを取りながら、長期的な経営戦略を立てる必要がある。

中盤以降は、都市の成熟度を見極めて路線の最適化を行う段階だ。乗客が多い駅に新しい列車を投入するなど、需要に応じた柔軟な運営がカギとなる。

◆ 終盤戦のポイント ― 最終目的「大統領列車」を走らせる

ゲームのクライマックスは、大統領官邸から別荘までの大陸横断鉄道を完成させることである。これを成功させるには、資金だけでなく、都市の成熟度も一定水準に達している必要がある。沿線が十分に発展していないと、列車の運行が赤字になり、最終目標に到達できない。

終盤では、既存の路線を改良しながら、最短ルートで目的地を結ぶ戦略が求められる。複数の中継駅を経由して無理なく資金を稼ぎつつ、最終路線を少しずつ延ばしていくのが理想的なプレイスタイルだ。

この段階では、鉄道会社の経営者というよりも、“国家規模の都市計画者”としての感覚が必要になる。プレイヤーの判断が国の発展を左右する――それが本作のスリリングな終盤戦の醍醐味である。

◆ 難易度とリトライ性 ― 試行錯誤を楽しむゲーム

『A列車で行こう』は、プレイヤーの判断ミスを容赦なく突きつける。しかし、その厳しさこそが学習の糧となる。失敗しても再挑戦することで、新しい戦略や最適なルートを見つけ出すことができる。

一度経営破綻したとしても、どこで失敗したかを分析する過程が面白い。コストのかけ方、駅の配置、列車の本数、すべてが学びの材料となる。この“反省と改善”のサイクルがプレイヤーを成長させ、やがて成功体験へとつながる。

本作は、単なる攻略本的な“答え”を求めるよりも、「考える過程」そのものを楽しむゲームであるといえる。

◆ 裏技や隠れたテクニック

当時のPC版では、いくつかの“裏技的要素”も存在した。たとえば、特定の時間帯に列車を発車させると、より効率的に利益を上げられるルートが見つかることがある。また、一度撤去した線路を再配置する際にコストを抑えるテクニックなども、上級者の間で知られていた。

これらは公式の機能ではないが、システムの理解を深めたプレイヤーが生み出した“遊びの知恵”であり、本作の奥深さを象徴している。プレイヤー同士が情報を共有し合い、より良い都市を作るための戦略を議論していたのも、当時ならではの楽しみ方だった。

◆ 攻略のまとめ ― “地道な経営が未来を創る”

『A列車で行こう』における攻略の核心は、派手な操作や速攻の勝利ではなく、地道な積み重ねにある。計画を立て、失敗し、再挑戦しながら少しずつ街を育てていく――このプロセスこそが最大の報酬だ。

鉄道経営というテーマを通じて、資金運用の重要性、計画性の大切さ、そして時間の価値を学べる。最終的に大統領列車が目的地に到達したとき、プレイヤーは単なるゲームクリア以上の達成感を味わうことになるだろう。

“都市の鼓動を感じながら経営をする”という体験を教えてくれるこの作品は、今なおシミュレーションファンの心をつかんで離さない。

■■■■ 感想や評判

◆ 発売当時のプレイヤーが受けた衝撃

1985年当時、『A列車で行こう』を初めてプレイしたユーザーは一様に「こんなゲームがあったのか」と驚いた。アクションやRPG全盛期にあって、鉄道を敷き、都市を育てるという穏やかな遊び方はきわめて異色だった。 しかし一度プレイすれば、その中毒性の高さに気づく。列車が走り、建物が建ち、街が少しずつ賑わっていく――その流れを見ているだけで時間を忘れるほど没頭できたのである。

特にPC-8801やPC-9801の高解像度画面で動く鉄道のグラフィックは、当時としては非常に繊細で、プレイヤーの想像力を刺激した。派手さこそないが、地味で静かなプレイの中に“都市が生きている実感”があったと多くのファンが語っている。

◆ 雑誌メディアでの評価と評論家の視点

ゲーム雑誌各誌でも『A列車で行こう』は高く評価された。特に『ログイン』や『テクノポリス』などPC専門誌では、アートディンクの挑戦的な開発姿勢を「日本的シミュレーションの夜明け」と称したほどだ。 当時の評論家たちは、本作が単なる鉄道趣味の延長線上にある作品ではなく、「経済と時間を取り込んだインタラクティブな都市モデル」であることを強調している。

彼らは本作を、いわば“デジタル上で行う模型遊びの進化形”と評した。線路を引き、街が広がるさまを眺める体験は、プラモデルや鉄道ジオラマに没頭する感覚と似ており、その静かな楽しみが多くの大人層にも受け入れられたという。

◆ 「派手さはないが忘れられない」ゲーム体験

アクションやRPGのような即時的な快感を求めるユーザーから見ると、『A列車で行こう』は一見地味に映る。しかし、プレイを重ねるほどにその奥深さが見えてくる。 「線路を1本引くたびに街が動く」「利益が上がるたびに都市が賑わう」――この小さな成功体験の積み重ねが、プレイヤーに強い満足感を与えた。

当時、アンケートでは「最初は難しくて何をすればいいのか分からなかったが、理解した途端に一気にハマった」「黙々と都市を眺める時間が心地よい」といった声が多く寄せられている。これは“即効性のある刺激”よりも“積み上げの達成感”を重視するタイプのプレイヤーに強く響いた証拠である。

◆ 経営シミュレーションとしての高い完成度

発売当初から注目されたのは、その完成度の高さだ。限られたメモリと処理速度の中で、資金管理・建設コスト・時間経過・都市発展を見事に融合させており、当時の技術水準を超えた設計が称賛された。 「BASICでここまでできるのか」と驚くプログラマーも多く、ゲーム開発者の間でも教材のように扱われた。アートディンクの開発チームが“遊びの中に現実的な経済構造を落とし込む”という理念を早くから持っていたことが、本作を単なる趣味ゲームではなく、思考型エンターテインメントに昇華させている。

そのため、プログラム技術者や大学生など、知的好奇心の高い層からの支持も強かった。シミュレーションというジャンルの社会的認知を高めた作品としても重要な位置を占める。

◆ プレイヤー層の広がりと“知的ゲーム”の象徴化

興味深いのは、発売後に『A列車で行こう』をプレイする層が徐々に拡大していったことだ。当初は鉄道ファンやPCマニアを中心に人気が広がったが、口コミや雑誌記事を通じて「考える楽しさ」を求める一般プレイヤーにも浸透していった。

「戦わないゲーム」「時間を楽しむゲーム」という新しい価値観を提示したことで、本作は“知的ゲーム”の象徴として扱われるようになった。これまで娯楽としてのゲームに抵抗を感じていた大人層にも受け入れられ、「これなら子どもと一緒に楽しめる」といった感想も多かったという。

つまり、『A列車で行こう』は、ゲームの社会的地位を一段引き上げた存在でもあったのだ。

◆ 海外ユーザーや後年のファンからの再評価

2000年代に入ってWindows版が発売された際、若い世代のプレイヤーや海外ユーザーの間で再び注目を浴びた。特にヨーロッパやアメリカの鉄道シミュレーション愛好家の間では、「日本が生んだ静かなマスターピース」として高い評価を受けている。

グラフィックこそ簡素だが、ゲームデザインの完成度と思想性は、現代のシムシティ系作品にも通じるとされており、今なお多くのプレイヤーがリメイク版やエミュレーターで楽しんでいる。

ファンの中には「初代の緊張感と静寂こそがA列車の原点」と語る人も多く、シリーズが進化を重ねてもなお、原作への敬意が消えないのはその完成度の高さゆえである。

◆ ゲーム業界への影響と後継作品への道

『A列車で行こう』が与えた影響は非常に大きい。アートディンク自身がシリーズ化を進めたのはもちろんだが、他社の開発者たちにも“経営と都市発展を融合する”という設計思想が波及した。 1989年に米マクシスが発売した『シムシティ』が世界的ヒットを記録した際、日本の開発者の間では「A列車がその道を開いた」と語る声も少なくなかった。

つまり、『A列車で行こう』は“都市を作るゲーム”というジャンルの先駆者であり、後の作品群の文化的起点でもあった。アートディンクの哲学である「遊びを通じて考える」姿勢は、後に『アクアノートの休日』や『カルネージハート』といった作品群にも引き継がれていく。

◆ ネガティブな意見とその裏にある評価

一方で、「難しすぎる」「何をすればいいのか分からない」といった声も少なくなかった。特にゲームに慣れていないユーザーにとっては、明確な目標が提示されず、最初のうちは戸惑うことも多かった。 また、テンポが非常にゆっくりしているため、せっかちなプレイヤーには向かないという意見も見られた。

しかし、これらの“マイナス評価”は裏を返せば、「現実に近い思考を求める本格シミュレーション」である証でもある。派手な演出や即効性のある刺激がない分、じっくり考えるプレイヤーほど深く楽しめる。その意味で、『A列車で行こう』は万人向けではないが、理解した者にとっては一生モノの体験を与えるゲームなのだ。

◆ 長年愛され続ける理由

発売から数十年を経ても『A列車で行こう』が語り継がれるのは、単なるノスタルジーではない。そこには“考える面白さ”と“都市を育てる喜び”が確かに存在するからだ。 どんなに技術が進歩しても、プレイヤーが線路を敷き、街を見守るという基本構造は変わらない。この普遍性が、多くのファンの心に残り続けている理由である。

ネット上でも、「今遊んでも古さを感じない」「当時の制約が逆に想像力を掻き立てる」といった声が多く、初代の持つ“静かな力強さ”が再評価されている。アートディンクが提示した“考える遊び”の哲学は、今なお多くのクリエイターの指針となっているのだ。

◆ 総括 ― 時間が証明した傑作

『A列車で行こう』は、発売当初こそ一部のマニア向けに見られていたが、今では「日本のゲーム文化の象徴的存在」として確立された。 リアルな経営、地道な成長、時間をかけて街を作る楽しさ――これらは現代のゲームでも通用する普遍的テーマであり、本作がいかに先進的であったかを物語っている。

数十年の時を経てもなお、多くのプレイヤーがこの作品を語る理由は明確だ。そこにあるのは、単なるノスタルジーではなく、“人間の創造力への挑戦”という永遠のテーマである。『A列車で行こう』は、静かな列車の音とともに、今もなおプレイヤーの心の中を走り続けている。

■■■■ 良かったところ

◆ 自由度の高さが生み出す“自分だけの都市”

『A列車で行こう』の最も素晴らしい点は、プレイヤーの創造力を最大限に引き出す圧倒的な自由度にある。決められたシナリオやクリア条件は存在せず、どのように線路を敷き、どの都市を発展させるかはすべてプレイヤーの判断に委ねられている。 まっさらな地形を前にして、自分の思い描く理想の都市を設計する――その過程がまさに“遊び”そのものなのだ。

この自由さは、当時の日本のゲームには珍しいもので、プレイヤーに「創造する楽しみ」を与えた。何度プレイしても全く違う都市が生まれるため、飽きることがない。自由と結果が直結している点が、プレイヤーにとって大きな満足感をもたらしている。

◆ “静かなゲーム性”の中にある深い没入感

派手な演出やスピード感がないにもかかわらず、気づけば何時間も画面の前に座ってしまう――それが『A列車で行こう』の魔力だ。 静かに列車が走り、街が少しずつ成長していく光景を見ていると、まるで自分が現実の都市計画者になったような気持ちになる。時間の流れを感じながら街を育てるこの“没入型の静寂”は、ほかのどんなジャンルのゲームでも味わえない独特の感覚である。

プレイヤーの行動が都市の未来を左右するという緊張感と、徐々に街が育っていくという達成感。このふたつが絶妙に絡み合うことで、静かでありながら非常に奥行きのあるゲーム体験が成立している。

◆ 経営シミュレーションとしての完成度

限られた予算をもとに効率よく都市を発展させていくという経営シミュレーション要素の完成度は、1985年のゲームとしては驚くほど高い。 特に、資金繰りのシステムは絶妙なバランスで設計されており、プレイヤーが一瞬の油断で破綻することもあれば、慎重な判断で利益を倍増させることもできる。 この「リスクとリターンの緊張感」が、経営ゲームとしてのリアリティを高めていた。

単なる数字の管理ではなく、都市の発展という“視覚的な変化”が利益として返ってくる点も秀逸だった。経営結果が画面の中で“街の姿”として表れることが、プレイヤーに具体的な達成感を与えていたのだ。

◆ 時間経過と昼夜の概念によるリアリティ

『A列車で行こう』では、時間が昼と夜に分かれており、このサイクルがゲームに独特のテンポをもたらしている。昼間は線路を建設し、夜間は列車を運行して収益を得る。このリズムがプレイヤーの思考を整理し、計画的なプレイを促す。 この時間の流れは単なる装飾ではなく、経営上の判断を強制する仕組みとして機能している。

また、画面の色調変化や音の静まり方が昼夜を感じさせる演出になっており、当時のPCスペックでこれほどの“時間の演出”を実現した点も高く評価された。プレイヤーはいつしか時間の経過に合わせて呼吸を合わせ、ゲームの世界に没入していく。まるで本当に一日を過ごしているかのような感覚を得られるのだ。

◆ 成功体験が積み重なる設計

本作の優れた点は、プレイヤーが「努力すれば必ず結果が出る」と感じられる構造を持っていることだ。 線路を少しずつ延ばし、駅を設置し、列車を走らせる――すると確実に街が変化し、利益が生まれる。この小さな成功の積み重ねが、プレイヤーに長期的なモチベーションを与える。

一度失敗しても、その原因を学び取って次に活かすことができる。ルールが明快で、努力が無駄にならない。こうした“手応えのある進歩感”がプレイヤーに安心感を与え、リプレイ性の高さにもつながっている。

◆ プレイヤーの想像力を刺激する“余白”の美学

『A列車で行こう』は、あえて過剰な情報を提示しない。建物の詳細な名称や住民の生活は描かれず、街はシンプルなドットで表現されている。 しかし、この“情報の少なさ”こそが想像力を刺激する余白となっている。プレイヤーは自分の中で「このビルにはどんな人が働いているのだろう」「この町にどんな物語があるのだろう」と想像する。

アートディンクは、プレイヤーの想像を信頼する設計を貫いた。リアルなグラフィックではなく、“思考のリアル”を追求した結果、この作品は長く記憶に残るものとなったのだ。

◆ 教育的な要素 ― 経済と都市計画の基礎を学べる

『A列車で行こう』は遊びながら経済の仕組みを学べる“教育的ゲーム”としての一面も持っている。限られた資金をどう使うか、どこに投資すれば利益が最大化するか、どのタイミングで拡張するか――こうした経済的判断を通して、自然と経営感覚が身につく。

また、都市開発の基本概念である「交通と発展の関係」も、ゲームを通して理解できる。鉄道が通れば街が成長し、街が成長すればまた鉄道が必要になる。この“循環構造”は、現実の都市計画においても通じる普遍的な法則である。

多くのプレイヤーが「このゲームで都市や経済の面白さを知った」と語るのも納得できる。

◆ シンプルな操作と奥深い戦略性の両立

操作自体は非常にシンプルで、キーボードやジョイスティックを使って線路を敷き、列車を走らせるだけ。しかし、その裏に潜む戦略性は極めて深い。 建設の順序、ダイヤの設定、資金配分――これらを総合的に考えなければ成功しない。ルールは単純なのに、考えることは無限にある。この“簡単なのに難しい”バランスこそ、名作の証と言えるだろう。

初心者でも感覚的に遊べる一方で、熟練者ほど細部の最適化に魅了される。この二層構造のデザインが、多様なプレイヤーを引きつけ続けた理由である。

◆ 長期的に遊べる持続性

本作は一度クリアして終わりではなく、何度でも遊び直せるリプレイ性を持っている。 地形の選び方や路線の設計によって、都市の成長パターンが全く異なるため、毎回新しい発見がある。短時間で完結するゲームとは異なり、プレイヤーの工夫と想像力によって“終わりがない”楽しさが続いていく。

また、ゲームテンポがゆっくりしているため、日常の中で少しずつ進める“長期的な遊び方”にも向いている。

忙しい現代のプレイヤーが「静かに考える時間」を取り戻すツールとしても、今なお価値がある作品である。

◆ 総括 ― “考える楽しさ”を教えてくれた原点

『A列車で行こう』の良かったところを一言で表すなら、それは「考えることの楽しさを教えてくれた」点に尽きる。 鉄道を走らせ、街を動かすという行為の裏には、常に思考がある。どの路線が最適か、どんな都市を作りたいか――答えのない問いを自分なりに導き出す。その思考のプロセスこそが、このゲームの真の報酬だ。

アートディンクが提示したのは、単なる娯楽ではなく、“知的体験としてのゲーム”である。静かな音楽とともに街を眺め、少しずつ未来を築いていく感覚。それは他のどんな作品にも代えがたい喜びであり、今なお多くのプレイヤーがこの作品を“人生の一本”として挙げる理由である。

■■■■ 悪かったところ

◆ 初心者にはとっつきにくいゲーム設計

『A列車で行こう』が持つ最大の難点の一つは、初見のプレイヤーに優しくない点だ。説明書を読まずに始めると、何をどうすればいいのかが分からないまま時間だけが過ぎてしまう。 例えば、昼間しか線路が敷けないことや、列車運行に資金が必要であることを理解していないと、数日で資金が底をつき、あっという間に経営破綻に陥る。

当時のゲームはチュートリアルという概念がほとんどなく、プレイヤー自身が“試行錯誤しながら覚える”ことを前提にしていたが、本作の場合そのハードルが非常に高かった。

そのため、発売当初は「難しすぎる」「何をしていいのか分からない」と途中で投げ出すプレイヤーも少なくなかった。

◆ グラフィックの地味さと視覚的演出の乏しさ

1985年当時としても、『A列車で行こう』のグラフィックは質素だった。上空視点のシンプルな線路と建物が画面に並ぶだけで、派手なアニメーションやイベントシーンはほとんど存在しない。 列車も単色のブロックのように表現され、リアルさよりも機能性を優先している。

その結果、初見のプレイヤーには「地味」「動きが少ない」「盛り上がりに欠ける」と感じられることも多かった。特に同時期に登場した『ザナドゥ』や『ハイドライドII』といった華やかなグラフィックのゲームと比べると、どうしても見劣りしてしまった。

ただし、これはアートディンクが“想像させる美学”を重視していたためであり、欠点であると同時に独自性の表れでもある。

◆ テンポが遅く、プレイ時間が長く感じる

『A列車で行こう』は、時間経過のリアルさを重視した設計であるため、ゲーム全体のテンポが非常にゆっくりしている。 昼と夜のサイクルがあり、資金を稼ぐにも一定の時間がかかるため、短時間で成果を出したいプレイヤーには退屈に感じられることがある。

特に、初期資金が少ない段階では列車の本数も限られ、発展が目に見えて進むまでにかなりの時間を要する。

プレイヤーによっては「ずっと待っているだけで飽きてしまう」「展開が遅くて眠くなる」と感じることもあった。

このスローペースは作品の魅力でもある一方で、現代のプレイヤー感覚から見れば明確な短所として挙げられるだろう。

◆ 操作性とインターフェースの不親切さ

当時のPC環境ではマウス操作が一般的でなく、ほとんどがキーボードによる入力だった。 線路を敷く際にも座標指定やコマンド選択が必要で、操作が煩雑になりがちだった。さらに、誤って線路を削除してしまった場合に確認メッセージが出ないなど、操作ミスが致命的な損失につながる設計になっていた。

また、画面上の情報表示が最小限だったため、資金残高や列車本数を確認するのに何度もメニューを開く必要があり、操作ストレスを感じる場面も多かった。

当時の技術的制限とはいえ、インターフェース面の不便さは現代の基準で見ると顕著な弱点である。

◆ 明確な目的やゴールが分かりづらい

『A列車で行こう』の目的は“大統領官邸から別荘まで鉄道をつなぐこと”だが、ゲーム中ではそのゴールが視覚的に明確に示されていない。 説明書を読み込まない限り、プレイヤーは何を目指せばよいのかが分かりにくいまま進めることになる。

この“指標の曖昧さ”が、自由度の高さと引き換えにプレイヤーの迷いを生む要因となっていた。

特に初回プレイでは、「これでクリアなのか」「どこまでが成功なのか」が分からず、途中で目的を見失ってしまう人も多かった。

自由を重視した設計ゆえに説明不足が目立ち、ゲームの意図を理解するまでに時間がかかる――それが本作特有の弱点だった。

◆ 難易度バランスの厳しさ

資金の増減がシビアに設定されており、少しの判断ミスで一気に赤字になる。 線路の敷き方ひとつで建設費が数倍に膨れ上がることもあり、初期段階で破産するケースが珍しくない。 「わずかに遠回りしただけで資金が尽きた」「あと一日で黒字化できたのに夜間の出費で倒産した」といった“惜しい失敗”が頻発する。

この厳しさはシミュレーションとしてのリアリティを高めているが、カジュアル層には過酷に映った。

難易度設定や救済措置がないため、経営破綻したら最初からやり直すしかないのも、プレイヤーにとって大きな負担だった。

中には「もう一度最初からやる気が起きない」と感じて離脱した人もいたという。

◆ 視覚情報の少なさによるわかりづらさ

都市が発展していく過程は確かに感動的だが、その変化は非常に地味で、建物がわずかに大きくなるだけの表現に留まっていた。 そのため、街が成長していることを視覚的に実感しにくく、「本当に発展しているのか分からない」と感じるプレイヤーもいた。

また、都市全体を俯瞰するマップ機能がなかったため、大規模な路線を構築すると全体の把握が困難になる。

「どの駅がどこにあるのか」「どの線路がどこへつながっているのか」を視覚的に把握できないのは、設計上の明確な弱点だった。

後のシリーズでマップ機能やズーム表示が導入されたのは、この初代の不便さを解消するためである。

◆ プレイヤーに委ねすぎた自由設計

自由度の高さは魅力でもあるが、逆に「指針がなさすぎる」と感じる人も少なくなかった。 具体的なミッションやストーリーイベントが存在しないため、目的を自分で見出せないプレイヤーには難解な作品となってしまった。 そのため、「やることが多いのに達成感が薄い」「気づいたらただ線路を敷くだけになっていた」という感想も見られた。

また、都市の発展が自動的に進む性質上、プレイヤーの能動的な関与が少なく感じられるという意見もあった。

つまり、プレイヤーによっては「遊ばれている感覚」に陥ってしまうことがあったのだ。

この点は後続作『A列車で行こうII』で改良され、ミッション型の要素や段階的発展が加えられることになる。

◆ サウンドや演出面の物足りなさ

BGMは存在するものの、当時の音源では単調で繰り返しが多く、長時間プレイしていると耳に残るという意見も多かった。 また、鉄道の走行音や建設音がシンプルで、プレイヤーの操作に対する“反応感”が薄かったのも指摘されている。 「もう少し音で街の変化を感じられれば、臨場感が増したのに」という声もあった。

とはいえ、この静けさが“都会の夜のような雰囲気”を生んでいたという肯定的な意見もあり、評価は分かれるところである。

◆ 総括 ― 不便さが生んだ“試行錯誤の面白さ”

確かに『A列車で行こう』には数多くの不便さがあった。操作は難しく、テンポは遅く、目的は不明瞭。 しかし、これらの“欠点”こそがプレイヤーの創造力を刺激し、試行錯誤の楽しさを生み出していたとも言える。

自分でルールを理解し、工夫を重ね、失敗を経て成功をつかむ――この体験は、親切設計のゲームでは得られない深い満足感をもたらす。

つまり、『A列車で行こう』の“悪かったところ”は同時に“魅力の裏側”でもあるのだ。

不完全さの中にこそ、1980年代PCゲームの美学が宿っていた。

それを理解したとき、プレイヤーはこの作品の真の価値に気づく。

“完璧ではないが、唯一無二”――それが『A列車で行こう』という作品を語る最も正確な言葉だろう。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

◆ “列車”という主人公 ― 静かに都市をつなぐ存在

『A列車で行こう』には、人間のキャラクターは登場しない。しかし、プレイヤーにとって最も愛着を感じる存在は間違いなく列車そのものだろう。 無機質なドットで描かれた小さな車両が、画面の中でコトコトと動き出す瞬間――それはこのゲームに命が宿る瞬間でもある。

列車は単なる移動手段ではなく、街を結び、人を運び、経済を動かす“物語の主人公”だ。プレイヤーはその走る姿を見ながら、「この線路の先に暮らす人々の生活が始まるのだ」と想像する。

最初の1本の線路に列車を走らせたときの感動は、どんな派手な演出よりも心に残る。

だからこそ、多くのプレイヤーにとって『A列車で行こう』の“好きなキャラクター”は、名もなきあの1編成の列車なのだ。

◆ “プレイヤー自身”が物語の中心

本作におけるもうひとつのキャラクターは、経営者であるプレイヤー自身である。 『A列車で行こう』は、プレイヤーに対して明確な人格やストーリーを与えない。その代わり、すべての決断を委ねることで、プレイヤー自身が“物語を生きるキャラクター”となる。

資金をどう使うか、どの路線を敷くか、どこでリスクを取るか――その一つひとつの選択が、プレイヤーの性格を反映する。

慎重な経営者は堅実に利益を積み上げ、野心的なプレイヤーは大胆に投資して街を拡張する。

そうしてできあがる都市は、まるでプレイヤーの人格そのものが形になったような存在となる。

この“プレイヤー自身が主人公になる”という構造は、当時としては革新的であり、没入感を高める大きな要素でもあった。

◆ “都市”というキャラクター ― 成長し、表情を変える街

『A列車で行こう』におけるもうひとりの登場人物は、街そのものである。 最初は何もない原野だった土地が、線路の開通とともに少しずつ建物を増やし、人々の暮らしの気配を帯びていく。やがて住宅街が広がり、工場が建ち、夜になると光が灯る――その過程を見ていると、まるで街が生きて呼吸しているように感じる。

プレイヤーが成功すれば街は栄え、失敗すれば静かに衰退していく。まるで感情を持った登場人物のように、街はプレイヤーの行動に反応する。

建物一つひとつが言葉を持たない語り手であり、鉄道の動きが都市の鼓動を表しているのだ。

多くのプレイヤーが“自分が育てた街”に愛着を持ち、クリア後も画面を眺め続けたのは、この“都市というキャラクター性”が強く働いていたからにほかならない。

◆ “会社”という人格 ― 経営者の夢を背負う存在

ゲーム内ではプレイヤーが鉄道会社を経営するが、その会社もまた“人格を持つキャラクター”のように感じられる。 プレイヤーが成功を重ねれば会社は成長し、列車数や路線網が増え、都市の顔となっていく。逆に失敗すれば倒産という結末が待ち受けている。 つまり、この会社はプレイヤーの分身であり、同時に“夢を託す器”でもあるのだ。

会社経営という抽象的な概念が、ゲームを通じて一つの人格として描かれている点が本作の特徴である。

利益が上がったときの喜び、赤字に転落したときの焦燥――それらを共に味わう“企業というキャラクター”がいるからこそ、このゲームには経営ドラマが生まれる。

◆ “時間”が生み出す人格 ― 昼と夜の語り手

時間の流れもまた、本作では重要なキャラクターのひとりである。 昼には工事音が響き、夜には列車の走行音が街を包む。太陽の位置や空の色が変わるたびに、都市の表情も変わっていく。 この“時間の人格化”が、無機質なシミュレーションに温かみを与えている。

プレイヤーは朝の静けさに計画を練り、昼に行動し、夜に結果を見守る。

その繰り返しがまるで一人の人物との会話のように感じられる。

時の流れに寄り添いながら都市を育てる――それは「時間」というキャラクターとの対話にほかならない。

◆ “失敗”という名のライバルキャラクター

『A列車で行こう』におけるもう一人の重要な存在は、「失敗」そのものである。 このゲームでは、プレイヤーがミスをすればすぐに赤字が出てしまう。路線を間違えれば倒産、投資を誤れば都市が停滞する。 だが、この失敗は敵ではなく、“成長を促すライバル”として機能している。

倒産しても、学びがある。

「どの路線を通せば良かったのか」「どこで支出を抑えるべきだったか」――失敗を通じてプレイヤーは一歩ずつ賢くなっていく。

こうした構造は、まるで教育的なキャラクターがゲーム内に存在しているかのようだ。

“失敗”という見えないライバルが常にプレイヤーを鍛え続ける――それがこの作品のもう一つの物語である。

◆ “プレイヤーの想像”が作る無限のキャラクターたち

『A列車で行こう』は、登場人物がいない代わりに、プレイヤーの想像の中で無数のキャラクターを生み出すゲームである。 駅に通勤する人々、列車に揺られる家族、工場で働く労働者――それらは画面には描かれないが、確かにそこに“存在している”ように感じられる。 プレイヤーは自分の街に物語を与え、見えない登場人物たちを心の中で描き出していく。

この“空白の物語”こそが、本作の最大の魅力であり、感情移入の源泉である。

誰も登場しないのに、誰かが生きている――それが『A列車で行こう』という作品の不思議な魔力だ。

◆ “大統領列車”という象徴的存在

ゲームの最終目標として登場する大統領列車は、本作における唯一の明確な“キャラクター性を持つ存在”といえる。 大統領を乗せて官邸から別荘へ向かうこの列車は、国家の繁栄と都市の成熟を象徴している。 プレイヤーが長い時間をかけて築き上げた鉄道網の集大成として、この列車が走り抜ける瞬間はまさにクライマックスだ。

大統領列車は単なる乗り物ではなく、“努力が形になった証”である。

その走行を見届けた瞬間、プレイヤーは一つの物語を終えることになる。

この象徴的な存在に深い愛着を感じるファンも多く、シリーズを通じて“夢を運ぶ列車”として語り継がれている。

◆ 総括 ― “無人の世界に宿る人格”

『A列車で行こう』は、登場人物のいないゲームでありながら、確かな人格と感情を感じさせる。 列車、都市、時間、企業、失敗――すべてが擬人化されたかのようにプレイヤーと対話する。 そして、その中心には“創造者としてのプレイヤー自身”がいる。

この構造はまるでプレイヤーが神であり、市長であり、作家であるような体験を提供する。

だからこそ、キャラクターのいない世界なのに、プレイヤーの心には多くの“登場人物”が生まれるのだ。

『A列車で行こう』の“好きなキャラクター”とは、つまり「自分が作り出した世界のすべて」。

プレイヤーが想像した人々、街、そして時間――その全てが、この作品の永遠の登場人物である。

[game-7]

●対応パソコンによる違いなど

◆ マルチプラットフォーム展開という画期的な挑戦

『A列車で行こう』が発売された1985年は、まだ日本国内でパソコンが多様化し、各社が独自規格を競い合っていた時代である。 アートディンクは、その混沌とした状況の中で、主要な国産PCほぼすべてに向けて本作を移植・最適化するという大胆な方針を採った。 その結果、本作は FM-7、PC-8801、PC-9801、X1turbo、MZ-2500 などの主要機種に対応し、後に MSX2版(1989年、ポニーキャニオン発売)、さらに Windows版(2000年発売) へと続いていく。

この“マルチプラットフォーム化”は、当時の国内ゲーム市場では非常に珍しく、メーカーの技術力と商業的冒険心を象徴していた。

それぞれの機種ごとにハードウェア性能が異なり、描画速度・色数・音源構成・記憶容量などの制約の中で最適化を行う必要があったため、単なる移植ではなく“再設計”に近い作業だったのである。

◆ PC-8801版 ― 最も多くのユーザーに届いた原典

日本電気(NEC)の PC-8801シリーズ は、当時最も普及していた8ビットパソコンであり、ゲーム市場でも主流機だった。 『A列車で行こう』のPC-8801版は、シンプルながらも滑らかな動作と安定性を兼ね備えており、シリーズの基準点とされている。 BASICをベースに、一部をアセンブラで最適化した構成で、鉄道運行や都市発展の計算処理を効率的にこなしていた。

グラフィックはモノトーンに近い配色ながら、建物や線路の識別性が高く、情報の整理がしやすかった。音源は内蔵のFM音源を活かし、独特の電子的サウンドを奏でた。

当時のプレイヤーからは「地味だが落ち着く」「夜の静寂を感じる音」と評されることが多く、作品全体の“静けさの美学”を最もよく表していたバージョンと言える。

◆ PC-9801版 ― 高解像度と表現力の進化

上位機種である PC-9801版 は、グラフィック解像度が高く、線路や建物の描画がより精細になっていた。 また、CPU処理速度の向上により、都市発展や列車運行の計算も滑らかに行われ、よりテンポの良いプレイが可能となった。

当時のレビューでは、「経営シミュレーションとして最も完成度が高いのは98版」と評されることが多く、ビジネスユーザー層にも人気が高かった。

また、モニターの解像度が高かったため、都市の俯瞰図がより広範囲に表示され、街全体を見渡しながら路線を設計する楽しさが増していた。

音楽面では、PC-98シリーズ特有のFM音源がもたらす低音の響きが印象的で、重厚感のあるBGMがゲーム全体に“鉄道会社の風格”を漂わせていた。

◆ FM-7版 ― カラー表現と軽快な動作

富士通の FM-7シリーズ は、カラーディスプレイ性能が高く、ゲームにおける視覚的表現に優れていた。 『A列車で行こう』FM-7版では、空や建物、線路に柔らかな色が付けられ、全体的に“暖かみのある都市風景”が描かれている。

また、操作レスポンスが非常に良く、建設や列車運行の切り替えがスムーズであったため、「最も遊びやすいA列車」と評価するファンもいた。

BGMもFM音源を生かした柔らかい音色が特徴で、特に夜間の静かな雰囲気が印象的だった。

グラフィックと音の調和が取れたFM-7版は、“視覚と聴覚のバランスが最も美しい初代A列車”と呼ばれることもあった。

◆ X1turbo版 ― 高速処理とクールなデザイン

シャープの X1turbo版 は、当時のハードウェア性能を活かした高速描画が特徴で、画面のスクロールや時間経過の表現が滑らかだった。 描画スピードが他機種よりも速く、列車の動きがスムーズに見えたため、「最もリアルに列車が走っている感覚を味わえる」と評されていた。

また、X1特有の鮮明なカラー表示により、都市の昼夜の変化がより明確になっていた点も印象的だ。

線路や建物のコントラストが強く、工業的でクールな印象を与える。

その一方で、ややハードな処理負荷があり、都市が大きくなりすぎると動作が遅くなるという弱点もあったが、全体的な完成度は高かった。

◆ MZ-2500版 ― マニアックだが安定性の高い設計

シャープのMZ-2500シリーズは市場シェアこそ小さいが、処理性能に優れたマシンだった。 この版では、線路建設や都市発展の演算処理が非常に安定しており、長時間のプレイでもバグやフリーズが少なかった点が特徴である。

グラフィックはX1turboほど派手ではないが、落ち着いた色調で統一されており、“知的な雰囲気”を漂わせる仕上がりだった。

当時の一部ユーザーからは、「MZ版のA列車は完成度が高く、まるで技術者の遊び場のようだ」と評されている。

プログラムの最適化が丁寧に施されており、アートディンクの職人気質が強く感じられる移植版である。

◆ MSX2版 ― コンシューマに近い存在

1989年にポニーキャニオンから発売された MSX2版 は、家庭向けに調整された移植版として登場した。 操作性がやや簡略化され、画面デザインもカラフルになっており、従来のPC版よりも“わかりやすさ”を重視した構成となっていた。

そのため、PC初心者や子どもにも親しみやすく、「A列車シリーズの入門編」として一定の支持を得た。

ただし、処理速度やグラフィックの精密さは他機種に及ばず、特に都市が大きくなると動作が重くなる傾向があった。

それでも、MSXというプラットフォームに本格シミュレーションを持ち込んだ試みとして、意義深い存在である。

◆ Windows版 ― 現代への橋渡し

2000年に登場した Windows 95/98対応版 は、シリーズ原点のリメイクとして位置づけられる。 グラフィックはオリジナルの雰囲気を保ちながらも、ウィンドウ操作やマウス入力に対応し、操作性が大幅に向上。 また、音楽もリマスターされ、より柔らかい電子音が流れるようになっている。

このリメイク版によって、往年のファンが懐かしさを再体験すると同時に、新世代のプレイヤーが初代の魅力に触れることができた。

「シンプルでありながら奥が深い」という初代の精神をそのまま引き継ぎ、20世紀の名作を21世紀へとつないだ象徴的な作品と言える。

◆ 各機種版を通して見えるアートディンクの哲学

どのプラットフォームでも、アートディンクが貫いたのは「思想の統一」であった。 つまり、グラフィックや音の違いはあっても、“都市と鉄道の関係を考えさせる”という根本的なテーマは一切ぶれなかった。 ハードの性能に合わせて見た目を調整しても、ゲームの骨格となる部分は不変。 これこそが『A列車で行こう』シリーズが長く愛され続ける理由である。

各機種の持つ個性が作品世界の多様性を生み、結果として“どのA列車も正解”というファン文化を形成した。

この柔軟で普遍的な設計思想は、アートディンクという会社の哲学を象徴している。

◆ 総括 ― 技術の違いが生んだ多彩なA列車体験

『A列車で行こう』は、どのプラットフォームで遊んでも同じ目的を持ちながら、それぞれ異なる“味”を体験できる作品だった。 PC-8801の簡潔な美、FM-7の色彩、PC-9801の洗練、X1turboのスピード感――それぞれが“違う性格のA列車”として存在していた。

それはまるで、同じ列車でも運行する地域によって風景が変わるように、ハードによって異なる世界観を持っていたとも言える。

その結果、プレイヤーの中には「自分のA列車」が心に刻まれる。

アートディンクの挑戦は、単なる移植ではなく、“ハードウェアの違いを生かした芸術表現”だった。

技術の差を超えて、どのバージョンにも共通していたのは、「都市を愛し、鉄道を通じて未来を描く」――この一点に尽きる。

[game-10]

●同時期に発売されたゲームなど

◆ 1985年前後のPCゲーム業界の背景

『A列車で行こう』が登場した1985年は、日本のパソコンゲームが本格的に多様化し始めた時期である。 NECのPC-8801・9801シリーズを筆頭に、富士通のFMシリーズ、シャープのX1turboなどが家庭でも普及し、ソフトメーカー各社が独自の作品を次々と発表していた。 RPGやアクションが主流の中、経営・戦略・思考型シミュレーションが少しずつ注目され始め、アートディンクのような新進メーカーがその分野を切り拓いた時代でもあった。

この章では、『A列車で行こう』と同じ1985年前後に発売された代表的な10本を挙げ、それぞれの個性と歴史的意義を解説する。これらの作品は、同じ時代の中で「日本のゲーム文化」を形づくった仲間でもあり、アートディンクの挑戦を際立たせた存在でもある。

★ ザナドゥ(日本ファルコム/1985年)

当時のPCユーザーに圧倒的な衝撃を与えたアクションRPGの金字塔。 プレイヤーは広大な地下世界を探索し、レベルアップやアイテム収集を通じて冒険を進めていく。 その自由度と難易度の高さ、そして「経験と計画の積み重ね」が求められる構造は、後のシミュレーション思考に通じる部分も多い。

『A列車で行こう』が経営面で「自分の判断が世界を動かす」体験を提供したのに対し、『ザナドゥ』はアクション面で「プレイヤーの積み重ねが未来を変える」哲学を提示していた。

この2作は異なるジャンルながら、“プレイヤー主体の設計思想”という点で共通している。

★ スターフリートI(マイクロネット/1985年)

宇宙戦略シミュレーションとして高い完成度を誇った作品。 星間戦争を舞台に艦隊を率いて銀河を制覇する内容で、戦略性とリソース管理の深さが特徴だった。 コマンド入力形式で進行する本格的なシミュレーションであり、当時のプレイヤーにはかなり高度な操作が求められた。

『A列車で行こう』と同じく、プレイヤーの判断力と長期的な視野が重要視されるゲームであり、思考型エンターテインメントの隆盛を象徴する一本である。

★ ハイドライドII(T&Eソフト/1985年)

『ハイドライド』の続編として登場し、日本RPGの基礎を築いた名作。 体力と精神力を両立して管理するという独自のシステムが話題となり、当時のプレイヤーに「資源のバランスを考える」という新しい発想を植えつけた。

この“バランス感覚”の重要性は、『A列車で行こう』の経営思想にも通じる。

限られたリソースを最適に配分して目的を達成する――その点で両作品は同時代の「思考の深化」を示す存在であった。

★ シムレース(ハドソン/1985年)

リアルタイムで車両を制御しながらレース運営を行うという、当時としては珍しい経営型レースシミュレーション。 単なる操作ではなく、マシン性能やコース整備、資金の配分を考慮する必要があり、まさに「経営とスピードの融合」がテーマだった。

この作品の登場により、“スポーツも経営も同じくシミュレーションとして楽しめる”という考え方が広まり、アートディンクの『A列車』路線とも共鳴していく。

★ 信長の野望 全国版(光栄/1986年)

歴史シミュレーションの金字塔『信長の野望』の第2作で、全国規模の戦略マップを初めて導入した大作。 プレイヤーは戦略・外交・内政を駆使して日本統一を目指す。 このシリーズが築いた“数値と時間のシミュレーション設計”は、『A列車で行こう』を含む後の経営系タイトルに大きな影響を与えた。

いずれも「限られた時間で最大の成果を出す」という本質的な共通点を持ち、プレイヤーに長期的計画を求める点で深く通じている。

★ シルフィード(ゲームアーツ/1986年)

ポリゴン風グラフィックを駆使した縦スクロールSTGの革命的作品。 高速描画と立体的演出によって、当時のPCユーザーに“次世代感”を強烈に印象づけた。

一見『A列車で行こう』とは無関係に見えるが、実は“技術革新をゲームデザインに昇華させた”という意味で共通している。

どちらも「ハードの限界に挑み、思想で勝負した」80年代日本ゲーム文化の象徴的存在だ。

★ スペースハリアー(セガ/1985年・アーケード→PC移植)

3D表現を意識した疑似ポリゴン技術を用い、アーケードからPCへと移植された名作。 この作品は“速度と臨場感”で時代を代表したが、同時に「ゲームは体験を売るもの」という思想を定着させた。 『A列車で行こう』はそれを“思考体験”の方向に展開し、異なるベクトルで同時代の“体験価値”を探求していたといえる。

★ ロードランナー(ハドソン/PC移植版1985年)

パズルとアクションを融合させた傑作で、プレイヤーの創意工夫を求める設計が人気を博した。 特にステージ作成機能(エディットモード)は、“プレイヤーが自ら遊びを作る”という発想を提示した。

『A列車で行こう』が都市を設計する遊びを提供したように、『ロードランナー』も面構成を創造する楽しみを与えた。

両者とも、“プレイヤーの想像力を遊びに変える”という点で、ゲームの民主化を進めた作品と言える。

★ ファミリーベーシック活用ソフト群(任天堂/1985年)

家庭用コンピュータとゲームを融合させた試みとして登場した教育的プログラミングソフト群。 プレイヤー自身がBASICでゲームを作る体験を得られるという点で、シミュレーション思考の原点に近い役割を果たした。

この潮流があったからこそ、アートディンクのような“考える遊び”を重視するメーカーが登場できたといえる。

『A列車で行こう』もまた、“遊びながら学ぶ”という設計思想を内包していた。

★ テクノポリス連載ソフト(1985年各誌企画)

当時のゲーム雑誌『テクノポリス』や『ログイン』では、誌上プログラムとして小規模なシミュレーションゲームが連載されていた。 これらの文化が、プレイヤーの思考力や創作意欲を刺激し、“自分で考えるゲームデザイン”の芽を育てていた。

『A列車で行こう』は、まさにその“プログラム文化”の延長線上に生まれた作品であり、雑誌連載ソフト群が下地を作ったといっても過言ではない。

◆ 総括 ― 『A列車で行こう』が生まれた時代の交差点

1985年前後の日本のPCゲーム界は、まさに“創造と試行錯誤の黄金期”だった。 アクション、RPG、シューティング、戦略――各ジャンルが独自の方向に進化しつつあり、プレイヤーは初めて「遊びながら考える」体験を得ていた。

その中で『A列車で行こう』は、“経営と都市開発を融合させた知的シミュレーション”という新たな道を開いた。

派手さはないが、長期的な満足感を提供し、“考えることが楽しい”という価値観を広めた功績は計り知れない。

同時代の10作品と並べて見ても、『A列車で行こう』は異色でありながら、その思想は確かに時代の中心にあった。

思考・創造・構築――これらをゲームとして昇華した1985年のアートディンクの挑戦は、まさに日本PC文化の成熟を象徴する出来事だったのである。

![【新品】【NS2】A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition ガイドブックパック[在庫品]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10880000/10884115.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[PS] A5 A列車で行こう5 アートディンク (19971204)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1027/1/cg10271015.jpg?_ex=128x128)

![A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition ガイドブックパック[Nintendo Switch 2] / ゲーム](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/neowing-r/cabinet/item_img_2128/nxs-p-ayayf.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[PS] A.IV. EVOLUTION(A4エボリューション) A列車で行こう4 アートディンク (19941203)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1027/0/cg10270004.jpg?_ex=128x128)