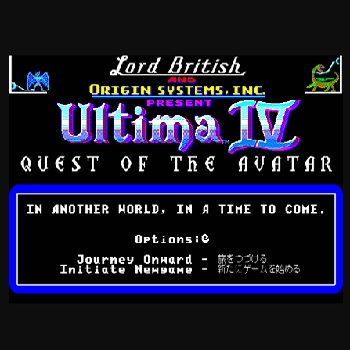

【中古】【非常に良い】ウルティマ コンプリート

【発売】:ポニーキャニオン、富士通

【対応パソコン】:PC-8801、PC-9801、MSX2、X1、FM-7、X68000、FM TOWNS

【発売日】:1987年

【ジャンル】:ロールプレイングゲーム

■ 概要

ウルティマIVとは何か ― RPGの進化を示した転換点

1980年代半ば、コンピュータRPGというジャンルがまだ模索の段階にあった時代に登場した『ウルティマIV』は、単なる冒険譚に留まらず、プレイヤーの内面にまで問いを投げかけた極めて画期的な作品である。ポニーキャニオンおよび富士通が手掛けた日本語版は、PC-8801、PC-9801、MSX2、X1、FM-7、X68000、そしてFM TOWNSと、当時の主要国産パソコンの多くに移植され、国内のRPGファンにも衝撃を与えた。原作はリチャード・ギャリオット(Lord British)の手による米国Origin Systemsの代表作であり、世界中で“倫理と徳をテーマにした初のRPG”として評価されている。

従来の「悪を倒す」物語からの脱却

シリーズ前作までの『ウルティマ』は、いずれも「魔王を打ち倒す勇者譚」で構成されていた。初代『ウルティマI』では魔術師モンデイン、続く『II』ではその弟子ミナクス、そして『III』では両者の結晶体であるエクソダスが敵として登場する。だが『ウルティマIV』ではこの流れを断ち切り、「倒すべき悪」が存在しない。プレイヤーの使命は“究極の徳を体現する人物=アバタール”になることであり、その行動指針が物語そのものの核を成している。この革新性が、以後のRPGにおける「善悪」「選択」「道徳」という概念の扱い方に大きな影響を与えた。

舞台となる世界 ― ソーサリアからブリタニアへ

エクソダスがもたらした大災厄によって、旧来のソーサリア大陸は地形・社会ともに再構築され、「ブリタニア」として再誕した。国王ロード・ブリティッシュは、度重なる戦乱の根源が人々の心の荒廃にあると悟り、武力ではなく徳による秩序を築こうと試みる。彼が夢見る理想社会の象徴が“アバタール”であり、プレイヤーは異世界から召喚された若者としてその理想を体現していく。つまり、本作における目的は「世界を救う」ではなく「自らを高め、人々に模範を示す」ことにあるのだ。

8つの徳と3つの原理 ― ゲームデザインに組み込まれた倫理思想

『ウルティマIV』の根幹にあるのは、誠実(Honesty)、慈悲(Compassion)、武勇(Valor)、正義(Justice)、献身(Sacrifice)、名誉(Honor)、霊性(Spirituality)、謙譲(Humility)の八徳である。これらは真理・愛・勇気という三原理から派生しており、プレイヤーの行動によって数値的に上下する。例えば、困っている人を助ければ慈悲が上昇し、嘘をつけば誠実が減少する。この徳システムは、戦闘よりもむしろ日常の行動選択に意味を持たせた点で画期的だった。RPGにおける「道徳シミュレーション」の原型とも言える。

プレイヤーの人格が反映されるキャラクターメイク

ゲーム開始時に占い師が8つの質問を行う。質問内容はすべて徳の選択に関連しており、その答えによって職業が決定する。職業は戦士、僧侶、魔術師、盗賊、バード、ドルイド、テイマー、パラディンの8種類。各職業は対応する徳を体現しており、たとえばパラディンなら「名誉」、僧侶なら「献身」に結びつく。開始地点も職業に応じて異なり、プレイヤーの初期条件が世界観と自然にリンクしている。この設計は「ロールプレイ」という言葉の真意を再定義したものだった。

戦闘と探索 ― 徳と行動が矛盾しない設計

戦闘はトップビューのターン制で展開され、敵アイコンに接触すると戦闘マップに切り替わる。プレイヤーは剣や弓、魔法を駆使して戦うが、敵の性質によっては倒すことが徳を損なう場合もある。例えば、悪ではない生物を殺せば「慈悲」や「正義」が下がる。逆に、逃げれば「武勇」が下がる。プレイヤーはただ勝利するのではなく、“どのように戦うか”を常に問われ続ける。ダンジョンは3D視点で構成され、スイッチや隠し通路、謎解きが満載。そこに倫理的な選択が加わることで、冒険は単なる探索ではなく「自己検証の旅」と化している。

人々との対話 ― キーワード入力式会話システム

当時としては異例の、キーワード入力方式を採用。プレイヤーは町の住人たちに「名前」「職業」「噂」などの単語を入力し、会話を深めることで情報を得る。この仕組みはアドベンチャーゲーム的でありながら、RPG世界にリアリティを与えた。ある人物が別の村のNPCの名を出すこともあり、聞いた情報をメモしながら調査を進める必要がある。この情報連鎖がブリタニア全土を生きた世界として機能させていた。また、嘘や不誠実な対応をすると徳が減るなど、会話そのものがゲームプレイの一部として統合されていたのも特徴的だ。

魔法と秘薬システム ― 「準備」の意味を教えるデザイン

魔法を使うには、ナイトシェードやマンドレイクなどの触媒を素材にした「秘薬」を事前に調合しておく必要がある。触媒の入手や調合法は住人の会話から得るしかなく、探求心と観察力が求められた。戦闘のたびに材料が減るため、無駄遣いは禁物。単なるパワーアップ手段ではなく、資源管理と倫理的選択の訓練でもあった。のちに『ウルティマ・オンライン』でもこのシステムは継承され、RPG史に残る設計思想として語り継がれている。

ラスボスなき終焉 ― 哲学的な目的

物語の最終目的は、「コデックス・オブ・ウィズダム」と呼ばれる究極の知恵の写本を見つけ、その真理に到達すること。誰かを倒すことではなく、徳を究めることで“資格”を得て聖なる書を読むことがクリア条件となる。この構造は、RPGという枠を超えた精神的な旅を象徴している。プレイヤーは自らの行動原理を見つめ直し、現実社会における“善とは何か”を考えさせられる。まさに、ゲームが道徳教育や哲学の一形態になり得ることを示した先駆的作品であった。

日本語版の移植と当時のPC事情

日本ではポニーキャニオンが版権を取得し、富士通が協力して各機種へ展開。8ビット機では容量制限によりディスク複数枚組で提供され、ディスク入れ替えが頻繁に必要だった。特にPC-8801版では処理速度の遅さが指摘されたが、それでもブリタニアの広大な世界が自宅の画面に広がる体験は圧巻だった。16ビット機のPC-9801やX68000、FM TOWNS版ではグラフィックと操作性が大幅に向上し、BGMも環境ごとに最適化。MSX2版では独自の色調調整が施され、X1版ではFM音源を活かした重厚な効果音が魅力となった。こうしたマルチプラットフォーム展開が、当時の国産PCゲーマー層を一気に拡大させた要因でもある。

影響と遺産 ― 徳のRPGが残したもの

『ウルティマIV』は単なるシリーズ第4作ではなく、“RPGという文化”を成熟させた転換点である。以降、善悪選択を伴うゲームデザインは数多く誕生し、後の『ドラゴンクエスト』や『ペルソナ』などにも倫理的選択の要素が取り入れられた。また、「キャラクター育成=人間的成長」という構造は、日本のRPGが精神性を重視する方向へ向かう大きな契機となった。海外では“Virtue System”として研究対象にもなっており、教育的ゲームデザインの始祖としても高い評価を受けている。

まとめ ― ゲームの枠を越えた思想的RPG

『ウルティマIV』は、「敵を倒す」快感ではなく「自分を律する」喜びを描いたRPGである。哲学書のように静かで、時に厳しく、しかし深い感動を与える。その根底にあるのは、“行動に意味を与える”というシンプルな理念だ。1980年代のコンピュータがまだ8ビットの輝きを放っていた時代に、ここまで思想的なテーマを描いた作品は他に類を見ない。本作は、RPGを単なる娯楽から“人間の探求を映す鏡”へと昇華させた、まさに歴史的マイルストーンである。

■■■■ ゲームの魅力とは?

「正しさを選ぶ」こと自体がゲームになる革新

『ウルティマIV』最大の魅力は、プレイヤーの“道徳的行動”がそのままゲームの進行に直結している点にある。当時のRPGでは、強敵を倒し、財宝を集め、レベルを上げることが主目的だった。しかし本作では、勇敢な戦い方をしても嘘をつけば徳が失われ、盗みを働けば一気にアバタールへの道が閉ざされる。 つまり「正しく生きること」こそが攻略法なのだ。モンスターを倒すよりも、誰かを助けたり、真実を語ったり、誠実に振る舞うことが重要になる。ゲームの中での行動が倫理評価と結びつくという概念は、1985年当時としては衝撃的だった。プレイヤー自身の性格や価値観が可視化される体験は、RPGというジャンルの“ロールプレイ=人格形成”という側面を鮮やかに提示している。

プレイヤーの自由意志を重視した設計

この作品では、明確なイベントリストもナビゲーションも存在しない。どこへ行き、誰に話しかけ、どの徳を優先するかは完全にプレイヤー次第である。たとえば「誠実」を高めたいなら、嘘をつかずに行動することを選び、「慈悲」を磨きたいなら傷ついた人々を癒す行動を取る。どの徳から究めても構わないし、途中で軌道修正することも可能だ。 この“行動の自由”がプレイヤーに深い没入感を与える。自由には責任が伴うこと、選択の結果が未来を形づくることを、プレイヤー自身が体験する設計になっている点こそが『ウルティマIV』の最大の魅力である。

RPGに「倫理的リアリティ」を与えた徳システム

8つの徳は単なる数値ではなく、世界そのもののバランスを示す柱として機能している。どれか1つが突出しても他が欠ければ、真のアバタールにはなれない。例えば「正義」ばかりを重視しすぎれば、時に「慈悲」を失うこともある。罪人を許すか罰するか、どちらが正しいのか――そんな現実さながらの葛藤を、ゲームシステムの中で自然に体験させてくれるのだ。 この“倫理のバランス”という発想は、それまでの勧善懲悪型RPGに欠けていた人間的複雑さをもたらした。単なる善悪の二元論ではなく、状況に応じた判断の重要性を学ばせる構造は、今日のオープンワールドRPGや選択式ADVにも受け継がれている。

独特の世界観とキャラクターの深み

『ウルティマIV』のNPCたちは、単なる情報提供者ではない。それぞれが職業・家族・信念を持ち、会話の中でプレイヤーの選択を見極めている。彼らはただのデータではなく、徳を実践するか否かの“鏡”として存在する。たとえば、盲目の商人に正しい代金を支払う行為は、単にアイテムを買う行動ではなく「誠実さの実践」である。 また、コンパニオン(仲間)たちも実に個性的で、吟遊詩人のイオロや僧侶のジュリアなど、後のシリーズにおいても長く登場する象徴的存在となる。彼らはプレイヤーの行動に共感し、時に助言し、あるいは反省を促す。ゲーム内の仲間が、単なる戦力ではなく“徳の証人”として描かれていることが、プレイヤーに強い愛着と責任感を芽生えさせた。

会話と探求の密度 ― アドベンチャーゲームの要素を融合

本作は、RPGでありながらアドベンチャー的な推理・探索の面白さを兼ね備えている。キーワード入力による会話は、情報を断片的に集めることで新たな道を開く構造となっている。 「誰が」「どこで」「何を」知っているのかを整理しながら旅を進める過程は、まるで一冊のミステリーを読み解くようだ。NPCが発する何気ない一言が、実は次の手掛かりになっていることも多く、ブリタニアの住人一人ひとりが物語を支える存在として機能している。 プレイヤーはキーボードで単語を打ち込みながら、少しずつ真実に近づいていく。この“文字で会話する”体験が、デジタルの中にリアルなコミュニケーションの感覚を生み出していた。

重厚な世界構築と音・色の演出

8ビット機の制約の中で、ポニーキャニオンと富士通の開発チームは、当時としては驚異的なスケールの世界を再現している。ブリタニアのマップは海・山・洞窟・町・神殿と多層的に構成され、それぞれに異なるBGMや色彩が設定されていた。 PC-8801版のFM音源による荘厳なメロディ、MSX2版の柔らかい発色、X1版の硬質なグラフィックなど、機種ごとに異なる個性を生かした調整がなされている点もファンの評価が高い。とくに神殿で流れる静謐な旋律はプレイヤーの心を落ち着かせ、“徳の修行”というテーマを音楽的に体現していた。

制約を逆手に取ったゲームデザイン

当時のハードウェアでは処理速度や容量に限界があった。それにもかかわらず『ウルティマIV』は、ディスク複数枚を駆使して膨大なテキストデータを収録している。各町ごとの会話データ、ダンジョン構造、イベントテーブルなど、すべてが手作業で設計されていた。 その結果、プレイヤーが訪れる場所ごとに明確な個性が感じられるようになり、たとえばブリティンでは慈悲を、ユウでは名誉を、モーンでは誠実を学ぶという具合に、地理的な構造そのものが徳の概念を具現化している。リチャード・ギャリオットの思想を限られた記憶容量で再現しきった開発陣の手腕も、見逃せない魅力のひとつだ。

“ボスのいないRPG”がもたらす静かな感動

通常のRPGにおける「達成感」は、強大な敵を倒すことで得られる。しかし『ウルティマIV』では、ラスボスが存在しない代わりに、“自分自身の成長”が達成感の源になる。徳を極め、コデックスに触れた瞬間、プレイヤーは世界の真理を悟る――この終幕の静けさが、言葉にできない深い余韻を残す。 派手なエンディングこそないが、“自らの行動が世界を照らした”という実感が、どんな戦勝よりも価値ある報酬として心に刻まれる。後の作品『ウルティマV』以降にも続く“アバタール哲学”の原点がここにある。

当時のプレイヤーを魅了した「自由」と「誠実さ」

80年代中期、日本のパソコンRPG市場はまだ黎明期だった。多くの国産RPGが「戦闘主体」「シナリオ一本道」であった中で、『ウルティマIV』の構造はまったく異質だった。プレイヤーが行動で世界を変えるという概念は、先進的すぎて戸惑いを生んだ一方、自由なロールプレイを求める層にとっては夢のような体験だった。 “どんな自分で在りたいか”を問い続けるゲームデザインは、単に面白いだけでなく、「正しく生きることの難しさ」と「選択の尊さ」を感じさせる教育的価値さえも備えていた。この誠実な設計思想こそが、本作が今なお語り継がれる理由である。

シリーズ全体の中での位置づけ

『ウルティマIV』は、シリーズの転換点であり、後続作の方向性を決定づけた。前3作の“英雄譚”から、倫理と社会を問う“哲学的RPG”への変化は、ゲーム史全体をも変えた。『V』以降では政治や宗教、信仰の歪みを扱い、プレイヤーは単なる勇者ではなく「社会的存在」として描かれていく。この変化の出発点が本作にある。 ゲームデザインの中に思想を埋め込み、それをプレイヤーの行動で体験させるという仕組みは、現代のゲームにおける「選択と結果のフィードバック」の原型であり、今日のオープンワールドRPGにも直結している。

総括 ― “心の旅”としてのゲーム体験

『ウルティマIV』の魅力は、戦闘でもグラフィックでもなく、“生き方を問う”という一点に集約される。人を助けるか、嘘をつくか、逃げるか、戦うか――その一つひとつの行動が、プレイヤーの内面を映す鏡になる。 ゲームとは本来、勝敗を競うものだった。しかし本作はそれを超え、「何を選ぶか」が物語を創るという新たな境地を切り開いた。善悪の曖昧な現代社会において、この古典RPGが放つメッセージは今なお色あせない。『ウルティマIV』は、ゲームを通じて“人格の旅”を描いた唯一無二の芸術作品なのである。

■■■■ ゲームの攻略など

ゲームの導入 ― 序盤の準備と心構え

『ウルティマIV』を始めるにあたって最も重要なのは、戦いの準備よりも「心の準備」である。本作では、どのような行動を取るかが世界の反応を決定づけるため、いきなり剣を振るうよりもまず人々と会話を重ね、徳を理解することが鍵になる。 ゲーム開始直後に登場する占い師との対話では、プレイヤーの価値観がそのまま職業に反映される。戦士ならば力を重視するが、僧侶なら献身を優先する。どの職業にも長所と弱点があるため、初回プレイでは扱いやすい「パラディン」か「バード」を選ぶのが無難だ。 開始地点の町では食料と装備を整え、情報収集を怠らないこと。住人の一言一言が、後の進行を左右する重要なヒントになる。

徳を磨く ― 8つの徳の上げ方と失われる行動

アバタールを目指すには、8つの徳をすべて高める必要がある。それぞれの徳には具体的な行動指針があり、些細な選択でも数値が上下する。 – 誠実(Honesty):商取引で正しい金額を支払うこと。店員の「目が見えない」という設定に甘えて不正をすれば徳が下がる。 – 慈悲(Compassion):困っている人に寄付する、逃げる敵を無理に倒さない。 – 武勇(Valor):恐れずに戦い、逃げずに勝利する。ただし無益な殺生は逆効果。 – 正義(Justice):罪のない者を罰しないこと。自分の行動に責任を持つ。 – 献身(Sacrifice):自分の利益を捨て、仲間や他人を優先する。 – 名誉(Honor):約束を守り、真っ向勝負を挑む。卑怯な手段は禁物。 – 霊性(Spirituality):瞑想を通じて自己を省みる。神殿での祈りを忘れずに。 – 謙譲(Humility):他者を見下さず、自分の限界を認めること。 これらの行動は一見抽象的だが、実際のプレイ中では具体的なイベントや会話によって数値化されている。徳の値はステータス画面では見えないが、NPCの反応や神殿での瞑想の結果から推測できる。最終的にすべての徳を極めなければ「コデックス・オブ・ウィズダム」へ辿り着く資格は得られない。

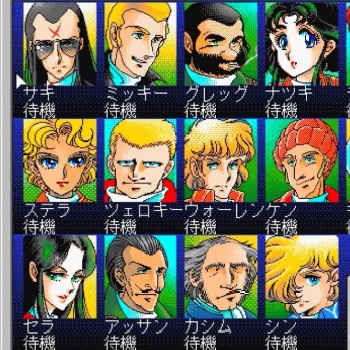

仲間集めの重要性 ― アバタール・コンパニオンたち

『ウルティマIV』の冒険は、仲間を得て初めて本格的に始まる。ブリタニアの各町には、8つの徳に対応した職業のNPCが存在し、会話によって仲間にできる。 たとえば慈悲の町ブリティンでは吟遊詩人のイオロが待っており、誠実の町ムーングロウでは魔術師マリッサを仲間にできる。 コンパニオンはそれぞれ能力値・魔法適性が異なるため、バランスの良いパーティを組むことが重要だ。 最大で8人編成が可能だが、マイキャラと同職業のNPCは加入できないため、職業選択の時点で仲間構成の方向性が決まる。 仲間はただの戦力ではなく、徳を実践する「仲間としての人格」を持ち、彼らとの旅そのものがアバタールの成長を象徴する。

神殿とルーン ― 徳の試練を乗り越える鍵

ブリタニア各地には8つの神殿が存在し、それぞれが徳を象徴している。神殿に入るには対応する「ルーン」が必要で、このルーンは各町の住民から特定の条件で託される。 ルーンを入手したら、神殿で対応する「マントラ(祈りの言葉)」を唱えて瞑想する。マントラは住民の会話から少しずつ断片的に伝えられるため、メモを取って整理することが欠かせない。 瞑想によって徳が一定以上であれば、その徳の神殿から祝福を受けられ、最終的には「コデックス」へ続く地下迷宮の封印を解く資格を得る。つまり神殿めぐりこそが本作の本質的な攻略ルートなのだ。

戦闘の心得 ― 攻撃よりも判断が試される

戦闘はターン制で進行し、敵に向かって移動しながら攻撃を行う。距離によって武器の効果が異なり、弓矢やスリングは遠距離、剣や斧は近距離で威力を発揮する。 しかし本作では、単に勝つことよりも“どう勝つか”が重要だ。悪ではないモンスター(野生動物など)を攻撃すると「慈悲」が下がる。逆に、逃げすぎると「武勇」が損なわれる。 魔法の使用も同様に倫理が問われる。秘薬を調合するには貴重な触媒を消費するため、浪費は「献身」の徳に反する。戦闘は常に徳の試練であり、状況判断と自己抑制が求められる。 初心者はまず、敵が出現したら性質を確認する癖をつけよう。倒すべき相手と避けるべき相手の見極めが、アバタールへの第一歩である。

ダンジョン攻略 ― 立体迷路の中の真理

『ウルティマIV』のダンジョンは3D視点で構成され、トラップやスイッチ、隠し扉などが複雑に入り組んでいる。視界は狭く、地図機能も限定的なため、自作のマッピングが必須だ。 ダンジョン内には“玄室”と呼ばれる小部屋があり、そこに入ると自動的に戦闘が始まる。敵を倒して経験値を稼ぐこともできるが、同時にトラップや毒の罠も多い。 特に深層に行くほど魔法の使用回数が重要になり、触媒の備蓄が攻略の成否を分ける。秘薬を切らさないよう、事前に十分な材料を用意しておくこと。 また、迷宮内の「祭壇」では、徳の試練を受けることができる。ここでの選択や行動は最終的な評価に大きく影響するため、軽率な行動は禁物だ。

資金と食料 ― 経済的バランスを保つコツ

本作では食料がターンごとに減少し、仲間が増えるほど消費量も上がる。食料が尽きると全滅の危険があるため、旅に出る前には必ず補給すること。 金策としては、敵との戦闘や宝箱の回収が基本だが、不正な手段で稼ぐと徳が減る。 最も効率の良い方法は、序盤でモンスターを安全に倒せるエリアを見つけ、安定して収入を得ること。ブリティン周辺は敵が弱く、補給もしやすいため初心者におすすめだ。 お金の使い方にも徳が反映される。寄付や正当な取引を重ねることで「誠実」「慈悲」が上がるため、金銭管理は単なるリソース管理ではなく“人格育成”の要素になっている。

職業ごとの攻略方針

各職業には得意分野があり、パーティ全体の戦略に大きく関わる。 – 戦士:近接戦闘に強く、HPが高い。序盤の主力。 – 僧侶:回復魔法が得意。中盤以降の生命線。 – 魔術師:攻撃魔法と支援魔法を駆使する。秘薬管理が鍵。 – 盗賊:罠解除が可能で、探索時に活躍。 – 吟遊詩人:バランス型で会話イベントに適性あり。 – ドルイド:自然魔法を扱い、攻防のバランスが良い。 – テイマー:モンスターの識別や補助に長ける。 – パラディン:全体的に万能で、徳の象徴とも言える存在。 理想的なパーティは、攻撃・回復・探索をカバーできる構成。状況に応じてメンバーを入れ替える柔軟性が求められる。

終盤の展開 ― コデックスへの道

8つの徳を究め、すべてのルーンとマントラを揃えると、ブリティッシュ王から最終試練への道が示される。 プレイヤーは「アビス」と呼ばれる最深部の迷宮へと挑むことになる。そこではこれまでの行動が試され、徳のいずれかが欠けていれば進むことができない。 アビスの最奥にある「コデックス・オブ・ウィズダム」に触れると、プレイヤーは真理の光を得てアバタールへと昇華する。 この瞬間、派手な演出も戦闘もなく、静かな達成感が訪れる。長い冒険の果てに、自分の行動が一つの思想体系となって結実する――それが『ウルティマIV』の真のエンディングである。

攻略の本質 ― 行動が物語になる

本作の攻略とは、マップを制覇することではなく“自分を制御すること”である。徳を守り、他者を思いやり、誠実に行動することで、世界そのものが変化する。 NPCの言葉が変わり、神殿の瞑想結果が向上し、やがてブリティッシュ王の評価も変わる。プレイヤーの人格がストーリーそのものを形作るという、極めて独創的な体験が待っている。 戦闘・探索・会話――どの要素も「正しく生きる」という一本の哲学に貫かれており、これほどまでに“倫理”をゲーム化した作品は後にも先にも稀である。

■■■■ 感想や評判

発売当時のプレイヤーたちの反応 ― 驚きと困惑の入り混じった評価

1980年代後半、日本のPCユーザーに『ウルティマIV』が届いたとき、多くのプレイヤーはその内容に衝撃を受けた。これまでのRPGでは「敵を倒して強くなる」ことが当たり前だったが、本作は「倒す」よりも「どう生きるか」を問うゲームだったからである。 当時の雑誌読者投稿欄には、「敵を倒しても徳が下がるのが納得いかない」「町の人と話しても何をすればいいかわからない」といった戸惑いの声が多く寄せられた。だが同時に、「自分の行動が評価される感覚が新しい」「ゲームの中で善人であろうと努力するなんて初めてだ」といった称賛の声も見られた。 まさにプレイヤーが“心で攻略するRPG”を初めて体験した瞬間だったのである。

当時のゲーム雑誌での評価

当時のPC情報誌『LOGiN』や『マイコンBASICマガジン』、『Technopolis』などでは、本作を「道徳を学ぶRPG」として紹介している。グラフィックや操作性については厳しい指摘もあり、「テンポが遅く、戦闘が地味」という批評も少なくなかった。しかし、その一方で「プレイヤーの行動が物語を紡ぐという思想は他の追随を許さない」「単なる娯楽を超えた学習的体験」といった高評価も目立った。 特に『ウルティマIII』をプレイしていた層からは、「前作のような戦闘中心の構成ではないが、思想的には格段に進化している」という感想が多く、シリーズの方向転換を評価する声が目立った。 レビュー欄では、総合点こそ高くなかったものの、“ゲーム史上最も深いテーマを持つ作品”として特集されることが多く、批評家の間では早くから名作として扱われていた。

日本ユーザーの感じた難しさと不親切さ

一方、日本のプレイヤーにとって『ウルティマIV』は非常に敷居の高い作品でもあった。説明書は分厚く、英語のニュアンスを翻訳しても意味が取りづらい箇所が多く、操作説明にもクセがあった。 「どこへ行けばよいかがわからない」「何をしても進展がない」と感じる人が続出し、序盤で挫折したユーザーも少なくなかった。徳の概念やマントラ・ルーンの存在を理解するまでに時間がかかり、RPGとしての“遊び方”がそれまでの常識と違いすぎたのだ。 とはいえ、こうした不親切さは意図的なデザインでもあった。製作者リチャード・ギャリオットは「世界を救うのは指示に従う者ではなく、自ら考える者だ」と語っており、あえてヒントを最小限にして“自立的プレイ”を促していた。その哲学を理解できた一部のプレイヤーからは、「このゲームは難解だが、心を鍛える」と称賛されるようになった。

海外での反響 ― 高評価と文化的インパクト

海外における『ウルティマIV』の評価は非常に高い。アメリカやイギリスのゲーム雑誌では「道徳的RPGの金字塔」として紹介され、特にTIME誌では“歴史に残るゲーム100選”の1つとして選出されている。 欧米のプレイヤーたちは、この作品を単なるエンターテインメントではなく「インタラクティブな哲学書」と評した。大学のゲームデザイン講義では、徳のシステムを「プレイヤーの倫理を可視化するシミュレーション」として分析する研究も行われている。 「戦うことより正しく生きることが勝利条件」という構造は、後年の『Baldur’s Gate』や『The Elder Scrolls』、『Mass Effect』といった西洋RPGに大きな影響を与えた。つまり、『ウルティマIV』は“選択が意味を持つゲーム”の原点なのだ。

後年の再評価 ― ゲームデザインの教科書として

1990年代に入り、ゲームが3D化・大衆化する中でも『ウルティマIV』は根強い支持を集め続けた。多くの開発者が「自分の原点」として本作を挙げており、特に「善悪をシステムで表現する方法論」は現在のAIや倫理的ゲームデザインにも通じている。 リメイクや移植も繰り返され、Windows版、GOG配信版、さらには『Ultima IV: Quest of the Avatar Remastered』としてファンメイドのリメイクも登場。 再評価の過程で、「本作のメッセージは時代を超える」との声が増え、単なるレトロゲームの枠を超えて“文化遺産”として語られるようになった。特に欧米では「ゲームにおける倫理教育の嚆矢」として学術的価値が認められている。

メディアの分析 ― 宗教的・哲学的テーマへの挑戦

『ウルティマIV』が他のRPGと決定的に異なるのは、その宗教的・哲学的テーマの深さである。ゲーム評論家の多くが指摘するように、プレイヤーがアバタールとして徳を修めていく過程は、キリスト教や仏教の“修行”にも通じる構造を持つ。 実際、当時の一部の評論家は本作を「道徳的啓蒙ソフト」と表現し、社会学的視点から評価した。善悪の曖昧さや、自分の行動が結果として徳を損なう可能性を描くことで、“人間の弱さと成長”をリアルに描いた点が高く評価された。 その一方で、「道徳を押し付けるようで窮屈」と感じるプレイヤーも少なくなかったが、こうした賛否両論こそが本作の思想的強度を証明しているとも言える。

プレイヤーが感じた感動と挫折

実際にプレイした人々の感想をたどると、共通して挙がるのは「難しいが忘れられない」という言葉である。序盤で迷い、何度もリセットしながらも、少しずつ世界の法則を理解していく過程が強い達成感を生む。 アバタールとしての成長は数値ではなく、プレイヤーの心の中に刻まれる。誰かを助けたときの喜び、嘘をついた後の罪悪感、そして最終的にコデックスの前で訪れる静かな悟り――それらは一度でも経験すれば忘れられない。 多くのファンが「このゲームは遊ぶたびに自分を試される」と語っており、クリアまでに何十時間も費やしたにもかかわらず、最後には“ありがとう”とつぶやきたくなるほどの充足感を覚えるという。

日本での位置づけ ― 知る人ぞ知る名作

日本では派手な演出や感情的ストーリーを持つ国産RPGが人気を集めていたため、『ウルティマIV』の哲学的で地味な構成は一部マニアにしか理解されなかった。しかし、その影響は確実に国内にも波及している。 後の『ドラゴンクエストIII』における“勇者の人間性”、『ファイナルファンタジーVI』の“正義と反逆の境界”、そして『女神転生』シリーズの“LAW・CHAOSの思想対立”――これらはすべて、ウルティマが提示した「行動の意味」を受け継いでいる。 そのため現在では、当時プレイした開発者や評論家たちの間で“日本RPGの精神的祖”と称されることも多い。

現代のゲーマーからの再評価

近年、復刻版や配信版を通じて再び本作をプレイした若い世代の間では、「古いのに考えさせられる」「道徳の授業みたいだが面白い」といった感想が多い。 派手なグラフィックや演出に慣れた現代のプレイヤーにとって、『ウルティマIV』のテキスト中心の世界は新鮮に映る。自分の行動が目に見えない形で世界に影響するという仕掛けは、AI時代のゲームにも通じる“行動の意味”を再確認させてくれる。 特にストリーミング文化の中で“選択の実況”を楽しむプレイヤーたちには好相性で、プレイするごとに異なる展開を見せる本作は、むしろ今の時代に再評価されるべき作品といえる。

総合的な評価 ― 静かなる金字塔

『ウルティマIV』は発売から数十年経った今でも、“ゲーム史における最も重要な作品の一つ”として数多くのランキングに名を残している。 その理由は、単なる懐古ではなく、ゲームが“倫理・哲学・自己省察”を扱うことができるという事実を最初に証明したからだ。 娯楽でありながら、学びでもあり、プレイヤー自身の内面を映す鏡である――そんな構造を持つRPGは、今も多くの開発者にとって理想像であり続けている。 日本では評価が地味でも、海外では文学や宗教と並んで語られることさえある。『ウルティマIV』の評判とは、まさに「静かなる金字塔」という言葉がふさわしい。

■■■■ 良かったところ

ゲームとしての完成度と思想性の融合

『ウルティマIV』の最大の魅力は、単なるゲームとしての面白さと、思想的深みが見事に融合している点である。RPGとしてのシステムは当時すでに確立されつつあったが、本作はその枠を越え、“善き生き方とは何か”をゲームプレイそのものに埋め込んだ。 プレイヤーがとる一つひとつの行動に意味があり、結果が徳の数値として反映される。モンスターとの戦闘も、単なる勝敗ではなく“正しい理由で戦ったか”が問われる。善悪の判断がそのままゲーム進行を左右するという構造は、いわば“倫理のインタラクティブ化”であり、当時のプレイヤーに強い知的刺激を与えた。 このように娯楽と哲学を同時に成り立たせた作品は、1980年代のどのプラットフォームを見渡してもほとんど存在しなかった。

ブリタニアの世界観 ― 深みと温かみのある舞台設定

ブリタニアという大陸は、単なる冒険の舞台ではなく「人々が生きる世界」として描かれている。町ごとに文化や雰囲気が異なり、住民たちには生活や信念が息づいている。 ブリティンでは慈悲の精神が根づき、人々は互いに助け合いながら暮らす。一方、ミノックでは労働を尊ぶ献身の文化が息づき、ムーングロウでは誠実さを追求する学者たちが集う。このように各町が一つの徳を象徴しており、世界そのものが道徳の教科書のように設計されている。 フィールドを旅しながら、各地で異なる価値観に触れる体験は、まさに“心の旅”そのもの。プレイヤーはただ敵を倒すのではなく、様々な人々と出会い、異なる生き方を学びながら成長していく。それが本作の世界観の温かさであり、長く記憶に残る理由である。

キャラクターたちの個性と存在感

本作では仲間となるコンパニオンが物語の大きな支えとなる。イオロ、ジュリア、シャミーノなど、後のシリーズでも重要な役割を果たすキャラクターたちは、この『ウルティマIV』で初めてその人格が明確に描かれた。 彼らは単なる戦闘要員ではなく、それぞれが徳を体現する存在であり、プレイヤーにとって道徳的な指針ともなる。 たとえば、イオロは慈悲深く、時に皮肉を交えながらも人間味あふれる助言をしてくれる。一方でジュリアは現実的で冷静、名誉と正義を重んじる言動をとる。 このようにキャラクターの言動や選択肢が世界観に密接に結びついていることで、プレイヤーは常に“人としてどうあるべきか”を考えながら行動することになる。人格を持つ仲間と共に歩む旅は、単なるゲームの協力プレイを超えた温かなドラマを生み出している。

音楽と静寂の演出

『ウルティマIV』の音楽は、当時の限られた音源環境にもかかわらず、強い印象を残した。特にFM音源を搭載したPC-8801mkII SRやX1、FM TOWNS版では、各地のBGMが繊細に作り込まれている。 ブリティンの街では優しく穏やかなメロディが流れ、プレイヤーの心を落ち着かせる。一方でダンジョンでは緊迫感のある短調の旋律が響き、緊張と探求心を同時にかき立てる。 また、静寂そのものを演出に取り入れた場面も多い。神殿での瞑想中は音楽が消え、わずかな環境音だけが流れる。この「音のない時間」が、プレイヤーに内省を促す重要な瞬間になっている。 結果として、音楽と沈黙のコントラストが“精神修行としてのRPG”という本作のテーマを強調しているのだ。

自由度の高さと自己発見の喜び

プレイヤーがどの順序で徳を磨くか、どの町から訪れるかは完全に自由。一本道の物語進行に慣れていた当時のプレイヤーにとって、この自由度は革命的だった。 自由とは同時に責任を意味する。間違った選択をすれば徳が下がり、正しい選択を積み重ねればアバタールへの道が開ける。この「行動の結果が直接フィードバックされる構造」は、プレイヤーに真のロールプレイを体験させた。 攻略本に頼らず、自ら会話をメモし、世界の法則を理解していく過程には、探索の純粋な喜びがあった。どんなに遅く進んでも、“自分の意志で道を切り開いた”という感覚が心地よい達成感を与えてくれる。これこそが『ウルティマIV』の最も根源的な魅力だ。

ストーリーの静かな感動と哲学的結末

『ウルティマIV』にはラスボスがいない。プレイヤーが目指すのは「究極の知恵の書コデックス」に到達し、真理を理解することだ。 最終局面で待ち受けるのは壮絶な戦いではなく、己の内面を見つめる問いかけである。8つの徳を究めた者だけがその書を読み、アバタールとして覚醒する。 この静謐なエンディングは、派手な演出を求める当時のRPGファンにとって異質だったが、真に理解した者には深い感動を与えた。 「勝利とは何か」「救いとは何か」を考えさせるこの結末は、ゲームという枠を超えた“思想体験”であり、多くのプレイヤーが今でも心に残る名場面として語っている。

教育的価値 ― ゲームが“教える”存在になった

本作が画期的だったのは、道徳や哲学を“説教”ではなく“体験”として伝えたことだ。プレイヤーは自然と正直さや思いやりを学び、善悪のバランスを意識するようになる。 この設計は教育的観点からも高く評価され、後年には教育用ソフトウェアの研究資料として引用されるほどである。 「ゲームで道徳を学ぶ」という発想は、当時の社会では珍しかったが、ウルティマIVがその先駆けとなった。遊びながら考え、行動しながら学ぶ――この“インタラクティブ教育”の原型を示した功績は計り知れない。

マルチプラットフォーム移植の完成度

ポニーキャニオンと富士通による国内移植は非常に丁寧で、どの機種でも高水準の完成度を誇った。 PC-9801版では滑らかな処理速度と鮮明なグラフィックが特徴であり、FM TOWNS版ではCD音源による荘厳なBGMが追加されていた。MSX2版はやや簡略化されていたものの、色彩豊かな画面と操作の軽快さで好評だった。 このように、それぞれの機種が持つ個性を最大限に生かしつつ、“ウルティマ体験”を崩さなかった点は特筆に値する。ハードの制約を超えて理想の世界観を再現した移植陣の努力こそ、当時のファンが感動した部分である。

後続作品への影響と文化的遺産

『ウルティマIV』の思想は、その後のゲーム業界に深く根を下ろした。 プレイヤーの選択で世界が変わるという発想は、『ファイナルファンタジー』シリーズの「善と悪の二面性」や、『ペルソナ』シリーズの「人格の成長」にまで受け継がれている。 また、“アバタール”という言葉自体が、後年のインターネット文化で“自分の分身”を指す言葉として普及したのも本作の影響である。つまり『ウルティマIV』は、RPGの歴史を変えただけでなく、デジタル文化全体にも痕跡を残した作品なのだ。 多くの開発者が「原点に戻るならウルティマ」と語るのも、この作品が持つ普遍的な理念の強さゆえである。

総括 ― 静かな体験が深く心に残る理由

『ウルティマIV』の“良かったところ”を一言でまとめるなら、それは「心を動かす静寂」だろう。 戦いの爽快感や派手な演出はない。しかし、プレイヤーが自分の行動を振り返りながら世界を歩くうちに、いつしか“善く生きたい”という素朴な願いが芽生える。 それはゲームが人間の感情に直接触れる瞬間であり、他のどんな作品にも代えがたい体験である。 『ウルティマIV』は、ゲームが単なる娯楽ではなく「精神の冒険」であり得ることを証明した永遠の名作である。

■■■■ 悪かったところ

難解すぎる序盤 ― 目的が見えにくい導入

多くのプレイヤーがまずつまずいたのが、“何をすればいいのかわからない”という導入部分の不親切さだった。 ゲーム開始後、占い師によって職業が決まったあと、突然広大なフィールドに放り出される。明確なチュートリアルも目的提示もなく、どこへ行けばよいか、何を探せばよいかが一切示されない。 当時はネットも攻略Wikiも存在せず、唯一の情報源はマニュアルとNPCの会話だったが、その会話も抽象的で、初心者には理解しづらいものが多かった。 「神殿で瞑想を」「ルーンを探せ」「徳を磨け」など、聞こえは立派だが、具体的な手順は一切説明されない。結果として序盤で挫折するプレイヤーが続出した。 この自由度の高さは本作の魅力でもあったが、同時に“迷子になる自由”でもあり、ゲーム初心者には酷な設計だったといえる。

説明不足と翻訳の壁

ポニーキャニオンと富士通による日本語移植は丁寧であったものの、原作が持つ宗教的・哲学的ニュアンスを完全に翻訳するのは難しかった。 英語の「Virtue」「Avatar」「Meditation」「Honesty」などの概念は、日本語に直すと微妙なニュアンスが失われ、プレイヤーが“徳の意味”を誤解することも多かった。 たとえば「慈悲」を上げようとしたプレイヤーが、敵を逃さず倒してしまい逆に徳を下げるなど、行動と結果の関係が直感的に理解しづらかった。 また、マニュアルやゲーム内メッセージに専門用語が多く、特にマントラやルーンの仕組みを理解するのに時間がかかる。 言語の壁がシステム理解を妨げた点は、日本のプレイヤーにとって大きなストレスであり、シリーズ入門作としてはハードルが高すぎた。

操作性の煩雑さ ― コマンド暗記ゲーム

『ウルティマIV』は当時のRPGとしても操作が非常に複雑だった。 すべての行動がキーボードのアルファベット1文字に割り振られており、移動は方向キー、会話は“TALK”の“T”、攻撃は“A”キー、魔法は“C”キーなど、数十種類ものコマンドを覚えなければならない。 しかも、どのキーがどの動作に対応しているかを画面上で確認する方法がなく、覚えるまではマニュアルを片手にプレイする必要があった。 戦闘中もキー入力を間違えると取り返しのつかない行動をしてしまうため、操作に慣れるまでは緊張を強いられる。 こうした“覚えゲー”的な操作体系は、RPG初心者には敷居が高く、テンポの悪さにもつながっていた。

テンポの遅さと読み込みの煩雑さ

8ビットパソコン時代の宿命として、処理速度の遅さは本作最大の技術的問題だった。 移動のたびにディスクアクセスが発生し、町に入るたびに「ディスク2を入れてください」と表示される。戦闘中に画面描画がもたつくことも多く、テンポが著しく悪化した。 特にPC-8801版では、マップのスクロールが数秒遅れることもあり、移動中のストレスが大きかった。 また、戦闘から町への切り替え、メニュー操作など、あらゆる動作に読み込みが挟まるため、スピード感を求めるプレイヤーには不向きだった。 16ビット機(PC-9801、FM TOWNS)版でようやく改善されたが、当時の主流であった8ビット環境では快適とは言い難かった。

自由度の裏に潜む“不条理”

自由度が高い一方で、その自由が裏目に出る場面も多かった。 例えば、徳の行動基準が曖昧なため、善意で行った行動が逆に徳を下げることもある。逃げる敵を追いかけて倒すと「慈悲」が減少し、困っている商人を助けようとして盗み扱いになるケースすらあった。 また、シナリオ上必要なアイテムを手に入れる条件が非常に複雑で、特定のNPCとの会話を一定の順序で進めなければ入手できないなど、自由度と引き換えに不条理な設計が多く見られた。 その結果、“自由すぎて何をしても間違いになる”という印象を持ったプレイヤーも少なくない。 プレイヤーの意図とシステム判定の乖離が、没入感を削ぐ一因となっていた。

グラフィックの地味さと演出不足

同時期のRPGと比べると、『ウルティマIV』の画面表現は質素だった。 ドラクエやファルコム作品がカラフルなビジュアルと印象的な音楽でプレイヤーを引き込む中、本作はほとんどテキスト中心で、キャラクターも記号的なドット絵。 派手な魔法エフェクトや戦闘演出はほぼなく、敵を倒しても効果音が鳴るだけという簡素さだった。 この“無音と静寂の演出”は意図的なものであり、テーマ的には正しいのだが、当時のプレイヤーの期待とはかけ離れていた。 「重厚なストーリーなのに、画面が寂しい」「戦闘が淡々として盛り上がらない」といった意見が目立ち、特に派手な演出を求める日本市場では地味すぎる印象を与えた。

戦闘バランスの偏りと単調さ

本作の戦闘はトップビューのターン制で、システムとしては堅実だが、実際のプレイ感覚は単調である。 遠距離武器が圧倒的に有利で、弓やスリングを持つキャラがいるだけで多くの戦闘を無傷で終えられる。逆に近接武器しか使えない職業は不利で、強敵相手には苦戦を強いられる。 また、敵AIの行動パターンが単純で、同じような戦闘が繰り返される点も飽きを招いた。 魔法攻撃の威力も控えめで、秘薬を消費してまで使う利点が薄い。結果として、ほとんどのプレイヤーが「回復用魔法」しか使わなくなるという偏った戦闘スタイルに陥った。 これらの要素は“行動の徳”を重視した設計の裏返しともいえるが、ゲームとしての爽快感を犠牲にしているのは否めない。

ボリュームと複雑さの両刃

『ウルティマIV』のマップは非常に広大で、全体を探索しきるまでに数十時間を要する。 そのボリューム自体は魅力である一方、目的地のヒントが少なく、同じ場所を何度も行き来することになりやすい。 また、NPCの会話をすべて手打ち入力で行う必要があるため、キーワードを忘れると詰む場合もある。 攻略ノートをつけながら進めるのが推奨プレイスタイルであり、カジュアルに遊びたい層には不向きだった。 結果として、根気のある上級者にとってはやりがいのある名作となったが、ライトユーザーにとっては“時間泥棒”のような印象を残した。

演出の地味さが誤解を生んだ

本作の静かな演出は哲学的で美しい反面、当時のプレイヤーの多くには「盛り上がりに欠ける」と受け取られた。 善悪の対立が曖昧で、明確な悪役がいないため、ドラマチックなクライマックスが訪れない。 アバタールとして悟りを得るエンディングも、映像的には地味で、理解できないまま終わるプレイヤーも多かった。 実際、「何が起きたのかわからないままクリアした」「達成感よりも置いてけぼり感が残った」という意見も見られる。 これは、“内面的な物語”を描いた本作が、当時のRPGファンの期待する“英雄譚”とは違っていたためだ。メッセージ性の高さが逆に誤解を招いたとも言える。

総括 ― 時代を先取りしすぎた傑作の代償

『ウルティマIV』の欠点の多くは、時代を先取りしすぎた結果でもある。 プレイヤーの自由意志、倫理シミュレーション、行動による結果反映――これらは今日のゲームでは標準的な要素だが、1985年当時は誰も経験したことがなかった。 ゆえに、多くの人は“理解できない名作”として距離を置いた。 操作性やテンポの悪さ、情報不足といった問題は確かに存在するが、それ以上に本作は、プレイヤーに“考えること”を強いた数少ないRPGである。 その挑戦ゆえに万人向けではなかったが、真に向き合った者には、他のどんなゲームにもない深い充足を与えてくれた――それが『ウルティマIV』の“悪かったところ”にして、同時に“最も尊い特徴”でもある。

[game-6]■ 好きなキャラクター

キャラクターが生きる世界 ― 人格と徳が息づくブリタニア

『ウルティマIV』に登場するキャラクターたちは、単なる戦闘仲間や町の住民ではなく、それぞれが“徳”を体現した生きた存在として描かれている。 誰一人として無意味な人物はおらず、彼らの一言一句がプレイヤーの行動を映す鏡になっている。 町の商人、僧侶、吟遊詩人、兵士――彼らは皆、自分の価値観に基づいて生きており、会話の中でプレイヤーの言動を試すような発言をすることもある。 この「世界全体が人格を持っている」ような設計が、ウルティマシリーズを単なるゲームの枠を超えた“人間社会の縮図”として成立させている。 特に本作では、プレイヤーが仲間として加えることができる“アバタール・コンパニオン”たちの存在が、物語に深みと温かさを与えている。

イオロ ― 慈悲を体現する吟遊詩人

シリーズを象徴する人物の一人、イオロ(Iolo) は慈悲の徳を司るブリティンの吟遊詩人であり、アバタールの良き理解者である。 彼は音楽を通して人々を癒し、言葉よりも行動で誠実さを示すタイプの人物だ。プレイヤーが彼と出会うのは序盤のブリティンの町であり、彼の存在がこの世界の“優しさ”を象徴している。 イオロは戦闘ではスリングを得意とし、中距離攻撃でパーティを支援するが、戦闘よりもその人間味が印象的だ。仲間との会話の中で、時に冗談を交えながらも、徳を忘れそうな主人公をさりげなく導く。 後のシリーズでもアバタールの友として常に登場し、その温かみのあるキャラクター性はウルティマファンにとって“帰る場所”のような存在となっている。

ジュリア ― 名誉と正義を貫く女戦士

ジュリア(Julia) は名誉と正義の徳を体現する女性戦士であり、知的で冷静な戦士として描かれる。 彼女は他人に厳しく、自分にも妥協を許さない性格で、常に理想を追い求める姿勢を崩さない。その強さは時に冷たく見えるが、根底には深い思いやりがある。 戦闘では近接攻撃のエキスパートで、守備面でも頼れる存在。彼女の信念は「名誉は他人に勝つことではなく、自分に恥じぬこと」というセリフに集約されている。 この言葉は本作全体の精神性を象徴しており、ジュリアの存在はプレイヤーにとって“誇りとは何か”を考えさせる道標となっている。 男性キャラ中心の当時のRPGにおいて、知性と気高さを併せ持つ彼女の登場は、非常に印象深かった。

シャミーノ ― 武勇の象徴、寡黙な冒険者

シャミーノ(Shamino) はシリーズの初期から登場するキャラクターで、武勇の徳を司る存在だ。 彼は寡黙で控えめな性格ながら、戦場では冷静かつ勇敢な指揮官として頼りになる。 彼の魅力は、その「沈黙の中の誠実さ」にある。派手な台詞を言うこともなく、ただひたむきにアバタールを支える姿勢が、真の勇気とは何かを体現している。 また、彼の過去には悲劇があり、それが彼の穏やかさの裏に影を落としていると示唆されている。派手ではないが、プレイヤーの信頼を最も集めるタイプのキャラといえる。

マリッサ ― 誠実の徳を司る魔術師

マリッサ(Marissa) はムーングロウに住む誠実の魔術師であり、知性と理性を兼ね備えた女性キャラクターだ。 彼女は常に真実を追い求め、虚偽を嫌う。その姿勢はアバタールにとって良心のような存在であり、プレイヤーの誠実さを問う存在でもある。 魔法戦闘では非常に優秀で、攻撃魔法と補助魔法の両方を使いこなす。その力はパーティの要となるが、彼女は決して傲慢ではなく、常に慎重で謙虚な態度を崩さない。 会話の中で「真実は光、嘘は闇」と語る彼女の言葉は、作品全体の道徳的テーマを凝縮した一文として多くのファンに印象を残した。

デュプレ ― 名誉と友情を重んじる騎士

デュプレ(Dupre) は騎士道の精神を象徴するキャラクターで、名誉と献身を併せ持つ人物として描かれている。 彼は酒と冒険を好み、時に軽口を叩く陽気な性格だが、その裏には深い忠誠心と責任感がある。アバタールに対しては常に敬意を払い、自らの命を惜しまない覚悟を見せる。 戦闘では剣を振るう正統派の前衛タイプで、特に終盤のボス戦では彼の存在が不可欠となる。 シリーズを通じて最も“人間臭い”キャラクターでもあり、完璧ではないが誠実――その等身大の魅力がファンの心を掴んで離さない。 ウルティマシリーズ全体を通じての人気キャラ投票でも常に上位にランクインする。

ジョフリー ― 正義を体現するパラディン

ジョフリー(Geoffrey) はパラディンとして正義の徳を担い、秩序と公正を何よりも重視する。 彼の口調は常に堅く、やや堅物だが、決して冷たいわけではない。彼の厳格さは、ブリタニアを守る責任の重さを自覚しているからにほかならない。 戦闘では防御と攻撃のバランスが取れたオールラウンダーで、常に前線に立つ頼もしい存在。 彼の“正義”は盲目的なものではなく、慈悲と名誉を両立させる成熟した形で描かれている点が興味深い。 「正義とは、剣ではなく心の強さ」という彼の信念は、多くのプレイヤーにとって印象的な名台詞となった。

スピリチュアリティの司祭 ― 内省の象徴

霊性(Spirituality)の神殿に仕える司祭は、名前を持たないが、プレイヤーの心に強く残る存在だ。 彼(または彼女)はプレイヤーに徳の本質を問う言葉を投げかけ、「あなたは本当に自分を理解しているか?」と静かに問いかける。 戦闘やイベントに直接関わることはないが、その短い対話がアバタールの精神的成長を象徴している。 この“無名の賢者”の存在は、キャラクター性を超えた“思想の人格化”とも言える。多くのプレイヤーが「この司祭の言葉で自分の遊び方が変わった」と語っており、まさにゲーム哲学の中心に位置する存在である。

その他の印象的なNPCたち

ブリタニアには主要キャラ以外にも個性的なNPCが数多く登場する。 盲目の商人、貧しい村人、善良な盗賊――彼ら一人ひとりが、小さな物語を持っている。 特に盲目の商人のイベントは有名で、「代金を正直に支払うか否か」でプレイヤーの誠実の徳が変化する。 また、慈悲の町で出会う孤児の少年は、ほんの短い会話でプレイヤーに“助けるとは何か”を問いかける。 これらの小さなエピソード群が積み重なって、ウルティマIVの世界は単なるゲーム世界ではなく“社会”として成立している。

キャラクターの会話が生み出す人間ドラマ

ウルティマIVのもう一つの特徴は、NPCとの会話が“人間ドラマ”として機能している点だ。 会話の中でプレイヤーの回答が変わるたび、相手の態度も変化する。嘘をつけば信用を失い、誠実に応じれば協力を得られる。 この「関係性の積み重ね」が、単なる情報交換を超えて感情的なつながりを生み出している。 後年のRPGに見られる「好感度システム」や「道徳選択制」は、この仕組みの延長線上にあると言っても過言ではない。 プレイヤーはキャラクターとの会話を通じて、自分の人間性を試されている――その緊張感が、他のRPGにはない温かさとリアリティをもたらした。

総括 ― 登場人物が語り継がれる理由

『ウルティマIV』のキャラクターたちは、派手な台詞やイベントで印象づけられるのではなく、“行動と徳”で記憶に残る。 彼らはヒーローでも悪役でもなく、ブリタニアという思想的世界を形作る「人格の断片」なのだ。 そのため、プレイヤーがどのような選択をしたかによって印象が変わる。ある人にとってイオロは賢者であり、別の人にとっては友人でもある。 このようにキャラクターが“固定された役割”ではなく、プレイヤーの体験によって意味を変える構造は、現代の物語型ゲームにも影響を与えている。 ウルティマIVがいまも愛されるのは、単にシナリオが優れているからではなく、そこに“心を持つ人々”が生きているからだ。

[game-7]●対応パソコンによる違いなど

マルチプラットフォーム展開の背景

『ウルティマIV』は1985年にオリジナルがリリースされ、その後日本ではポニーキャニオンと富士通によって複数の国産パソコン向けに移植された。 当時はまだPCの規格が統一されておらず、各社のハードウェア性能やOS環境が大きく異なっていたため、同じタイトルであっても機種ごとに表現や操作感に差が生じていた。 ポニーキャニオンはPC-8801、PC-9801、MSX2、X1、FM-7といった主要8ビット~16ビット機を担当し、富士通は自社のFMシリーズおよび後年のFM TOWNS版を監修した。 いずれのバージョンも可能な限り原作の世界観を維持しようという努力が見られ、機種ごとに“そのハードの特性を活かしたブリタニア”が表現されていた。

PC-8801版 ― 国産RPGファンが最初に触れたウルティマ

PC-8801版は、日本のユーザーにとって最も馴染み深い『ウルティマIV』であり、8ビット機における代表的な移植例である。 画面は640×200ドットの高解像度モードを採用し、当時としては十分に見やすいドット絵でブリタニアの世界を再現していた。色数は制限されていたものの、グラフィックのタイルパターンが細かく、地形のコントラストがはっきりしている。 FM音源を搭載していた後期モデルではBGMがしっかり再生され、ブリティンの町の穏やかな旋律や戦闘時の緊張感ある曲調が印象的だった。 ディスクは5インチFDで構成され、町の出入りや戦闘時に頻繁にディスク交換を求められる点がやや煩雑であったが、プレイヤーはそれすらも“本格派RPGの証”として受け止めていた。 このバージョンをきっかけに、国産ユーザーの間で「海外RPG=ウルティマ」という認識が広まったと言われている。

PC-9801版 ― 16ビットの力で再構築されたブリタニア

PC-9801版は、シリーズの中でも最もバランスの取れた完成度を持つと評されている。 16ビットCPUと高解像度モードの恩恵により、キャラクターや背景の描画が滑らかで、ロード時間も短縮された。 特に戦闘画面での描画スピードは圧倒的に早く、エンカウント後の展開がテンポよく進む。 また、BGMはFM音源3音+SSG同時再生という豪華仕様で、ダンジョンの不気味な低音や神殿での静謐な旋律がより深く響くようになった。 PC-9801ユーザーは比較的上級者が多く、英語マニュアルも苦にせず理解できたため、当時のレビューでは“最も原作に忠実なウルティマ”と評された。 さらに、ディスク容量の余裕からテキスト部分も潤沢で、英語原文のニュアンスを崩さず翻訳できている点も高く評価された。

MSX2版 ― カラー表現と簡易操作で親しみやすく

MSX2版は、やや簡略化されているものの、豊かな色彩と家庭向け設計が魅力のバージョンである。 表示解像度は低めだが、16色の鮮やかなパレットを活かしたグラフィックが特徴で、ブリタニアの自然描写に温かみを与えている。 また、メニュー操作が他機種より簡単に整理されており、若年層やRPG初心者でも遊びやすい構成になっていた。 ディスク交換も少なく、テンポは8ビット機の中では比較的良好。 ただしメモリ制約の影響で一部イベントテキストが削除・短縮されており、哲学的なニュアンスがやや薄れている点が惜しい。 それでも、当時のMSXファンの間では“ウルティマ入門に最適な一本”として親しまれていた。

X1版 ― 鮮明な発色と安定した処理速度

シャープX1版は、ハードの強力なカラー表示能力を活かした美しい画面表現が特徴である。 PC-8801版に比べて発色が鮮明で、特にフィールドの草原や海の色が深みのあるトーンで再現されている。 また、当時のX1シリーズはCPUクロックが高く、処理速度が安定していたため、戦闘時の動作も比較的スムーズだった。 BGMもPSGながら高音の伸びが良く、独特の清涼感を持つ音色がブリタニアの雰囲気にマッチしている。 ディスクアクセスは多いが、ローディング時間自体は短く、プレイ感は軽快。 一部のユーザーからは「最もプレイフィールの良い8ビット版」と評された。

FM-7版 ― 富士通らしい堅実な作りと音の個性

FM-7版は、富士通が自社プラットフォーム向けに丁寧に調整したバージョンである。 グラフィックはPC-8801版と近いが、発色が柔らかく、やや温かみのあるトーンで描かれている。 BGMはFM音源非搭載機ながら、PSGによる3重和音構成が巧妙で、音色バランスが心地よい。 ディスクは2Dメディアを使用し、データの読み込み速度は平均的。ただし途中で数回のメディア交換が必要だった。 操作面ではレスポンスがやや鈍い印象もあるが、安定性が高くフリーズしにくい点が評価されている。 全体的に“職人気質のウルティマ”と評されるほど堅実な作りで、富士通ファンの間では根強い人気を持つ。

X68000版 ― 理想形に最も近い国産ウルティマ

X68000版は、まさに“ウルティマIVの集大成”といえる高品質移植である。 高解像度・多色表示・MIDI対応BGMという三拍子が揃い、当時としては別次元の完成度を誇った。 戦闘画面やフィールドの描画は滑らかで、スクロールも極めてスムーズ。 サウンドはMIDIモジュール対応により、荘厳で重厚なオーケストレーションが可能になり、プレイヤーをブリタニアの神聖な空気に包み込む。 また、メニューやウィンドウレイアウトが整理され、操作性が格段に向上。 ディスクアクセスも最小限に抑えられており、ストレスなく長時間プレイできる。 X68000ユーザーの間では「これこそ完成されたウルティマ」と称され、シリーズ中でも最も美しく、安定した移植と評価された。

FM TOWNS版 ― CD-ROMによる音と映像の進化

FM TOWNS版は、CD-ROMメディアを採用したことで、他機種とは一線を画すリッチな体験を実現した。 BGMはCD音源で収録され、ブリティンの街ではリコーダー風の旋律、神殿ではコーラスが流れるなど、音楽が空間を彩る重要な要素となった。 さらに、オープニングとエンディングには簡易的なムービー演出が追加され、従来の静的な印象から“叙事詩”としての側面が強調された。 ロード時間は多少あるものの、CD-ROMの大容量によってテキスト量が増加し、英語版の細かい台詞もすべて再現。 FM TOWNS版こそが、“思想と表現が完全に一致したウルティマ”として国内ファンに高く評価されている。

機種間比較まとめ ― 同じ魂、異なる表情

こうして各プラットフォーム版を比べると、技術的な差異はあっても根底に流れる“ウルティマの精神”は一貫している。 8ビット版では挑戦的で硬派な哲学RPGとして、16ビット以降では表現力豊かな思想体験としてプレイヤーを魅了した。 それぞれのハードウェアが持つ音や色、テンポがブリタニアの印象を微妙に変え、同じ物語でありながら異なる情緒を生んでいる。 当時のプレイヤーの中には、複数機種版を比較し「自分に合ったブリタニア」を探す楽しみを味わった者も多かった。 このように、『ウルティマIV』は単なる移植作の枠を超え、“パソコン文化そのものを横断した思想的RPG”として、日本のゲーム史に深く刻まれている。

[game-10]●同時期に発売されたゲームなど

★ドラゴンクエスト

(エニックス/1986年5月27日/価格:5,400円) 日本でRPGというジャンルを一般に広めた金字塔。プログラムはチュンソフト、キャラクターデザインは鳥山明、音楽はすぎやまこういちという強力タッグによる作品である。 コマンド入力式ながら、親しみやすいインターフェースと「勇者が竜王を倒す」という明快な目的設定によって、複雑だったRPGを誰もが楽しめるものへと変えた。 『ウルティマIV』が道徳性と内省を重視したのに対し、『ドラゴンクエスト』は“ヒーローの物語”としての普遍性を重視しており、同じRPGでも哲学的方向性が対照的であった。 結果として日本市場ではこちらが圧倒的にヒットし、“国民的RPG”の地位を確立した。

★ザ・ブラックオニキス

(BPS/1984年3月/価格:6,800円) 日本初の本格3DダンジョンRPGとして登場し、『ウルティマIV』以前に国産ユーザーにRPGという概念を広めた先駆的作品。 黒背景にキャラクターのシルエットが浮かび上がるグラフィックは当時斬新で、戦闘はコマンド入力による擬似リアルタイム形式。 物語は単純ながら、パーティ編成・レベルアップ・装備購入といった基本的なRPG要素を明快に提示した。 『ウルティマ』シリーズが思想的に深く、プレイヤーの倫理を問うのに対し、『ブラックオニキス』はより「冒険そのもの」を主軸とした作品だった。 このゲームがなければ、日本のパソコンRPG文化は根付かなかったといっても過言ではない。

★ハイドライドII:シャドウ・オブ・ダーケン

(T&Eソフト/1985年/価格:6,800円) リアルタイム・アクションRPGの礎を築いた『ハイドライド』シリーズの第2作。前作よりストーリー性が増し、善悪の概念を取り入れた点が『ウルティマIV』との思想的共鳴を感じさせる。 プレイヤーは邪悪な存在ダーケンの影に立ち向かう勇者となり、行動によって善悪値が変化する。この「行為の道徳性」というテーマは日本版ウルティマの影響を受けたとも言われる。 音楽とグラフィックの調和が秀逸で、PC-8801版では特に滑らかな動作とメロディラインが評価された。 T&Eソフトの代表作として後の『ハイドライド3』や『ブレイヴロード』へと発展していく。

★ザナドゥ

(日本ファルコム/1985年11月/価格:7,800円) 国産RPGの成熟を象徴する名作。ファルコムが『ドラゴンスレイヤー』の発展形として開発し、巨大な塔を舞台にした探索と成長をテーマにしている。 経験値だけでなくカルマ(行動評価)によってエンディングが変化するという点で、『ウルティマIV』に通じる“倫理的RPG”の要素を備えていた。 また、マニュアルに独自の世界観設定や詩的な文章が添えられており、プレイヤーに「ゲームを超えた体験」を与えることに成功した。 そのシステムの複雑さと中毒性から、当時の学生ゲーマーの間では“ザナドゥ病”という言葉が生まれたほどの社会現象となった。

★ソーサリアン

(日本ファルコム/1987年/価格:7,800円) 『ウルティマIV』が示した“キャラクターの生き方”というテーマを、国産RPGとして独自に発展させたのがこの『ソーサリアン』である。 プレイヤーは自分でキャラクターを作り、寿命を持った冒険者として人生を歩む。時間の経過によって老化し、やがて引退するという要素は、まさに“人間としての成長と限界”を描いたシステムだった。 多くのシナリオが追加ディスクとして発売され、プレイヤーの人生観や価値観に影響を与えるほどの深みを持つ。 思想的には『ウルティマIV』と同じく“道徳的RPG”に分類され、ファルコムが世界に誇る哲学的アクションRPGとして評価されている。

★ウィザードリィIII:ダイヤモンドの騎士

(アスキー/1985年/価格:7,800円) 『ウィザードリィ』シリーズは、ウルティマと並ぶもう一つのRPGの柱であり、こちらはより戦術とダンジョン攻略に特化している。 『ダイヤモンドの騎士』は道徳的要素を強く打ち出し、“信仰心”や“誠実さ”が重要な役割を持つ点で『ウルティマIV』と思想的な共通点を持つ。 ただし本作は徹底的にストイックで、プレイヤーに哲学的な問いを突きつけることなく、実践的な冒険として完結している。 日本ではPC-9801版が人気で、硬派なRPG愛好者から高い支持を得た。

★ロードランナー

(ハドソン/1984年12月/価格:4,800円) 純粋なRPGではないが、パズル要素と戦略性の高さから『ウルティマ』と比較されることも多い作品。 敵を倒すのではなく、知恵で逃げ道を作りながら金塊を集めるという構造は、“暴力ではなく知恵で解決する”という『ウルティマIV』の道徳観と共鳴している。 また、ステージ構築の自由度が高く、プレイヤーの創造力を刺激する点も両者に共通する要素であった。 このゲームが後の国産ゲームに与えた影響は大きく、特にPC版では編集モードを活用して「自分の物語を作る」楽しみが広まった。

★タイムトンネル

(T&Eソフト/1986年/価格:6,800円) 時空を超えるアドベンチャーRPGとして登場。過去・未来を行き来しながら謎を解いていく構成は、ウルティマシリーズの“時空と哲学の融合”に通じる。 プレイヤーは人間の歴史や文明の成り立ちを追い、最終的に“人の生き方”を問われるという深いテーマを持つ。 本作は教育的RPGの側面もあり、ウルティマIVが提起した“行動と徳”の概念を、日本流に咀嚼した作品といえる。 海外でも一部で翻訳され、高い評価を得た。

★ダンジョンマスター

(FTL/1987年/海外) 『ウルティマIV』から約2年後に登場したこの作品は、リアルタイム3Dダンジョンの代表作として知られる。 プレイヤーの操作性と没入感を極限まで高めた設計で、視点を通して感じる恐怖と緊張感はウルティマの「精神的冒険」とは別方向の革新だった。 戦闘やパズルはリアルタイム処理で行われ、画面を直接クリックして戦うインターフェースは後のPCゲームの基礎となった。 『ウルティマIV』が内省的な哲学を追求したのに対し、『ダンジョンマスター』は“肉体的臨場感”を追求した作品として対照的に語られることが多い。

★キングスフィールド

(フロム・ソフトウェア/1994年)※後継思想作品として 時代的には少し後発だが、『ウルティマIV』の思想的継承者として特筆すべき作品。 暗く重厚な世界観、孤独な探索、そして“正義とは何か”を問うストーリー構造が強く影響を受けている。 特に「行動によって世界が変わる」「真の敵は己の心にある」という哲学的主題は、まさに『ウルティマIV』の現代的再解釈といえる。 この系譜は後の『ダークソウル』シリーズにも受け継がれ、いわば“ウルティマの精神の子孫”としてゲーム史に連なっている。

同時代作品との比較と意義

こうして振り返ると、1980年代中期のRPG界は“思想とシステムの転換点”にあった。 『ウルティマIV』が“心の成長”を主題に据えたのに対し、同時期の他作品は“冒険の爽快さ”や“戦闘の快感”を重視していた。 しかしその中で、『ウルティマIV』は唯一“ゲームが人間を映す鏡になり得る”ことを証明した作品だった。 結果として、その後のRPGがキャラクターの感情や選択を物語に取り入れるようになったのは、まさにこの時代の流れがあったからである。 つまり、『ウルティマIV』は同時代のゲーム群の中で孤高の存在でありながら、確実に次の世代の礎を築いた“思想の起点”でもあった。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【中古】 ウルティマ2 聖者への道/ファミコン

ファミコン ウルティマ 聖者への道 セーブ可 (ソフトのみ) FC 【中古】

▲【ゆうメール2個まで200円】GB ゲームボーイソフト ウルティマ 失われたルーン RPG 動作確認済み 本体のみ 【中古】【箱説なし】【代..

FC ファミコンソフト ポニーキャニオン ウルティマ 恐怖のエクソダス Ultimaロールプレイングゲーム ファミリーコンピュータカセット ..

評価 5

評価 5

![【中古】【表紙説明書なし】[FC] Ultima(ウルティマ) 〜恐怖のエクソダス〜 ポニーキャニオン (19871009)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/7010/2/cg70102320.jpg?_ex=128x128)