【P10倍+最大P27倍】【公式・直販】 ゲーミング PC ノートパソコン 新品 Lenovo LOQ 15IRX9 15.6インチ FHD IPS液晶 Core i5 13450HX C..

評価 4.44

評価 4.44【発売】:九十九電機

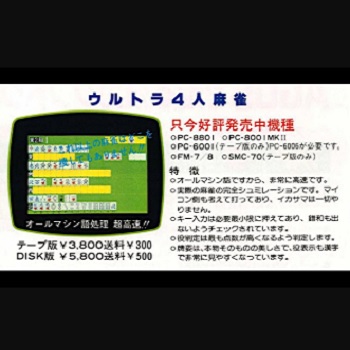

【対応パソコン】:PC-8801、PC-8001、PC-6001、FM-7、SMC-777、パソピア7

【発売日】:1982年

【ジャンル】:麻雀ゲーム

■ 概要

●パソコン黎明期に生まれた本格四人打ち麻雀ゲーム

1982年12月、まだ日本国内で「パソコン」という言葉すら一般には浸透しきっていなかった時代に、九十九電機から登場したのが『ウルトラ四人麻雀』である。対応機種はPC-8801をはじめ、PC-8001、PC-6001、FM-7、SMC-777、パソピア7といった主要な8ビットパソコンが中心で、当時のユーザー層の広さを意識したマルチプラットフォーム展開が行われていた。まだ「マウス」も「高解像度ディスプレイ」も一般的ではなかった時代に、キーボード操作で四人打ち麻雀を完全再現したこのソフトは、のちに国産麻雀ゲーム史の礎を築いた作品として知られている。

開発を手がけたのは田口昭次氏。彼は後年「シャノアール」を設立し、『プロフェッショナル麻雀悟空』シリーズなどで名を馳せるが、その原点がこの『ウルトラ四人麻雀』にある。前身となったのは同年夏に発表された『四人麻雀』であり、ウルトラ版ではルール設定、演出、速度、操作レスポンスのすべてがブラッシュアップされている。1980年代初頭における「家庭で遊ぶ麻雀」の概念を確立した作品のひとつと言えるだろう。

●当時としては異例の高速動作と実用性

本作の特徴を語る上で欠かせないのが、「オールマシン語による開発」という点だ。当時のパソコンソフトの多くはBASIC言語で記述されており、処理速度が遅く、牌の並べ替えやCPU思考に時間がかかるのが一般的だった。ところが本作は、アセンブラレベルで最適化されたロジックによって、プレイヤーの入力に対して瞬時に反応する軽快な動作を実現した。画面上に並ぶ牌は、テキストベースながらも美しく整列し、各操作がストレスなく行える。そのスムーズなレスポンスは、当時のユーザーから「まるで人間と対局しているようだ」と賞されたほどである。

また、単なるスピードだけでなく、選択式ルール設定機能を搭載していた点も画期的であった。「食い断(喰いタン)」の有無を切り替えることができ、リアル麻雀愛好者の間でも満足度の高い再現性を実現している。自宅で手軽に本格的な四人打ちを楽しめるという体験は、当時の麻雀ファンにとってまさに夢のようなものだった。

●シンプルながらも奥深いインターフェース

本作のインターフェースは、今日の視点から見れば極めてミニマルである。グラフィックは記号的で、プレイヤーキャラの表情やアニメーションは存在しない。しかし、そのシンプルさこそがプレイ体験の集中を生み、対局の緊張感を際立たせていた。牌の自動整列、ツモ・打牌・リーチなどの操作はすべてキーボードで完結し、短時間で次の局へ移れる設計になっている。

さらに、漢字表示の試みも注目すべきポイントだ。PC-8801などの上位機種では、従来のカナ文字主体の表示に加え、一部メッセージを漢字で表示するなど、視覚的なリアリティ向上を図っている。これは日本語処理能力がまだ十分に普及していなかった時代において、かなり先進的な設計であった。九十九電機の開発陣が、単なる遊びではなく「実際の麻雀体験を電子化する」ことを真剣に目指していたことがうかがえる。

●バージョンアップと改良の歩み

『ウルトラ四人麻雀』は単発作品ではなく、ユーザーの声を取り入れながら進化を遂げていったタイトルでもある。初期版の『四人麻雀』に続き、本作『ウルトラ』版、さらには『新ウルトラ四人麻雀』と、数度のバージョンアップが行われている。これらの改良では、操作レスポンスのさらなる改善に加え、点数表示や配牌演出の微調整なども施された。特に「食い断」設定の有無に関する挙動の安定化や、CPU思考ルーチンの最適化は、後の麻雀AI開発における重要な基礎ともなった。

また、九十九電機はこれらの改良版を積極的に広告展開し、当時のパソコン雑誌『マイコンBASICマガジン』や『I/O』などに掲載されたキャッチコピー「本格四人麻雀登場」「もうメンバー探しはいらない」は、当時のパソコン愛好家たちの心をつかんだ。結果として、九十九電機の中では異例のヒット作となり、累計販売本数は約5万本に達したといわれる。これは1980年代初期のパソコンソフト市場において驚異的な数字である。

●九十九電機と国産麻雀文化の交差点

九十九電機は、秋葉原を拠点とする電機販売・開発企業として知られていたが、『ウルトラ四人麻雀』は単なる商品開発の枠を超え、「パソコンを通して麻雀文化を一般家庭に届ける」という試みであった。1980年代初期の日本では、雀荘や飲み屋の片隅で行われるアナログな娯楽だった麻雀を、家庭のCRT画面上で再現するという発想自体が革新的だったのだ。ハードウェアの進歩とソフトの表現力がちょうど重なり、デジタル麻雀の原型がここに誕生したと言える。

開発スタッフは、CPU思考ロジックのチューニングにおいて「人間の癖を模倣する」ことを意識したという。完全なランダムではなく、プレイヤーに合わせてリスクを取ったり、安牌を選んだりする動作を組み込むことで、リアルな駆け引きを演出している。これはAI対戦の初期的実装として、非常に先見的な試みだった。

●パソコン麻雀の時代を切り開いた功績

『ウルトラ四人麻雀』は、その後の国産麻雀ゲームに大きな影響を与えた。NEC、富士通、松下電器など各社の8ビット機向けに麻雀ソフトが次々と登場する中、本作は「スピード」「操作性」「思考AI」の基準点として長く引用され続けた。BASICベースの麻雀ゲームが主流だった時代において、アセンブリベースで作られた完成度の高さは突出しており、のちの『プロ麻雀悟空』『アイドル麻雀シリーズ』『スーパーリアル麻雀』などへと続く“デジタル麻雀文化”の道筋を作ったといっても過言ではない。

その意味で『ウルトラ四人麻雀』は、単なる娯楽ソフトではなく、日本のコンピュータゲーム史の中でも「知的ゲームのデジタル化」という重要な一歩を刻んだ記念碑的タイトルである。今日ではレトロPCコレクターの間で高い評価を受けており、実機環境での再現やエミュレーションによって、当時の動作スピードや思考アルゴリズムを検証する試みも行われている。

■■■■ ゲームの魅力とは?

●“本格派”を掲げた先駆的な一本

『ウルトラ四人麻雀』が多くのプレイヤーの心を掴んだ最大の理由は、当時としては極めて稀な“本格派”志向にあった。1980年代初頭のパソコン用ゲームといえば、まだシューティングやブロック崩しのような簡素なアクション系が主流で、複雑な思考を要するボードゲームやテーブルゲームは少数派であった。そんな中で本作は、「人間の対局を限りなく再現する」という明確な設計思想を持ち、ルールの忠実さ・AIの思考速度・操作性の三拍子がそろった意欲作だった。

特に当時の広告コピーである「もうメンバー探しはいらない」は象徴的だ。麻雀は本来、四人が集まらなければ成り立たない遊びである。しかし本作は、孤独なパソコンユーザーでも即座に三人の“仲間”と卓を囲める。そうしたデジタル時代の麻雀体験を最初に提示した作品であり、今日のオンライン麻雀の原点といっても過言ではない。

●驚くべきCPU思考速度とリアルな打ち筋

本作のAI(当時は“思考ルーチン”と呼ばれていた)は、オールマシン語による処理効率の高さを活かし、わずか数秒で最適な打牌を決定する。そのテンポは人間の熟練者に近く、しかも単なるランダムではない。局面ごとに点数状況・場風・リーチの有無などを考慮し、守備的あるいは攻撃的に打ち分ける挙動を見せるのだ。

たとえばプレイヤーが高得点の手を進めているとき、CPUは安牌を切りながら流局を狙う慎重な打ち方を見せる一方、こちらが消極的に構えていると、強気にリーチをかけてくる。この挙動が生む心理戦が、本作最大の魅力といえるだろう。単なる数値演算ではなく、まるで“人間の読み”を持っているように感じさせる──そんなリアリティが『ウルトラ四人麻雀』を特別な存在に押し上げている。

●プレイヤーが作る緊張感と没入感

当時のグラフィックは、今日のような派手な演出とは無縁だった。だが、その静謐さこそが麻雀本来の心理戦を際立たせていた。打牌音も効果音もほとんどなく、画面上では淡々と牌が動く。だが、静かな画面の裏側に流れる張りつめた空気が、まさに雀荘そのものだったのだ。プレイヤーは自然と画面に集中し、自分の読みとCPUの打牌を重ね合わせながら、いつのまにか“麻雀をしている自分”を完全に没入させてしまう。

この“想像で補う臨場感”こそ、現代のリアルグラフィックでは得られない魅力である。無駄をそぎ落とした画面構成と軽快な操作性が、知的勝負という麻雀の本質を最大限に引き出している。

●ルール選択による自由度の高さ

『ウルトラ四人麻雀』のもう一つの大きな魅力が、当時としては珍しいルール設定機能の存在である。「食い断あり・なし」の切り替えをはじめ、点数表示方式やドラの有無といった設定を自由に変更できる。これにより、家庭麻雀から競技麻雀まで幅広いスタイルに対応でき、ユーザーが自分の好みに合わせて“マイ麻雀”を構築することができた。

特に「食い断あり」の設定をオンにした際のスピーディな試合展開は、当時のプレイヤーたちの間で人気が高かった。わざと鳴きを多用し、CPUを翻弄するプレイも可能で、戦略性の幅広さは群を抜いていた。これはまさに、後の麻雀ゲームにおける「カスタマイズ性」の始まりだったと言える。

●当時の技術水準を超えた演出力

一見、グラフィックはシンプルに見えるが、細部には九十九電機ならではの職人技が光る。たとえば牌の描画は単なる文字の並びではなく、ドット単位で形を整え、数字牌・字牌を明確に区別できるよう工夫されていた。また、配牌時には一瞬のウェイトを挟むことで、人間が手牌を揃える感覚を再現している。こうした小さな演出の積み重ねが、リアルな卓上感覚を醸成していたのだ。

さらに、当時としては珍しい簡易漢字表示の導入により、「ロン」「ツモ」「リーチ」といった文字が画面に浮かぶ瞬間には、ちょっとした“高揚感”を覚える。文字だけでこれほどの緊張と達成感を演出できたのは、シンプルな時代だからこその強みである。

●プレイヤーごとに異なるドラマが生まれる

本作の面白さは、毎回違う展開が起きるリプレイ性にもある。AIの思考が完全固定ではないため、同じ手でも局ごとに微妙に判断が変わり、勝負の流れが読めない。プレイヤーが攻めの姿勢を強めれば、CPUが一斉に守りに回ることもあれば、逆に誰かが無謀なリーチで場をかき乱すこともある。そうした予測不能のドラマが、シンプルな画面の中に息づいている。

この「毎回違う勝負の緊張感」こそが、ウルトラ四人麻雀の真髄だ。何十局遊んでも飽きない中毒性を生み出しており、80年代のパソコンユーザーの多くが、夜を徹してこのデジタル卓に挑んだと伝えられている。

●“知的娯楽”としての完成度

本作は単なるゲームではなく、「思考を競う知的シミュレーション」としても評価されていた。ルールを熟知していなくても学びながらプレイでき、自然に麻雀の基本が身につく設計になっていたため、入門用ソフトとしても支持を集めた。AIとの対戦を繰り返すうちに、手の進め方や危険牌の読みなど、リアル麻雀にも通じる感覚が養われるのだ。

当時のゲーム雑誌では「最も教育的な麻雀ソフト」と評されたこともあり、“遊びながら上達する”という学習的価値を備えていた点もユニークであった。結果的に、本作はゲームファンだけでなく、社会人やシニア層といった幅広い層からも支持を集めることになった。

●総合的に見た『ウルトラ四人麻雀』の魅力

『ウルトラ四人麻雀』の魅力は、派手さではなく完成度の高さにある。操作の快適さ、AIの思考速度、ルール設定の柔軟さ──それぞれが80年代初期の技術的限界を超えた水準に達していた。特に「人間的な麻雀体験」を電子的に再現しようとしたその姿勢は、後続タイトルに強い影響を与えた。今日のオンライン麻雀の原点をたどれば、必ずこの作品に行き着く。

まさに『ウルトラ四人麻雀』は、“遊ぶ麻雀”から“学ぶ麻雀”、そして“感じる麻雀”へと進化の扉を開いた記念碑的タイトルだったのである。

■■■■ ゲームの攻略など

●まず押さえるべき基本ルールと特徴

『ウルトラ四人麻雀』は、現代のプレイヤーにとっても非常にオーソドックスな四人打ち麻雀のルールを採用している。ツモ・ロン・リーチといった基本動作はもちろん、喰い断の有無を設定できることにより、家庭麻雀風から競技麻雀風まで幅広く楽しめるのが特徴だ。 攻略の第一歩は、まずゲームのルール設定を自分の得意スタイルに合わせることから始まる。初心者は「喰い断なし」で、役をしっかり覚えながら慎重に打つのがよい。慣れてきたら「喰い断あり」にしてスピード勝負の展開を体験すると、CPUの反応パターンがよく見えてくるだろう。

また、本作では他家の捨て牌の流れを注意深く観察することが重要である。画面上に表示される牌列はコンパクトながら整然としており、相手の打ち筋の傾向を読むには最適な構成になっている。CPUはある程度のロジックに従って打ってくるため、打牌のタイミングや安全牌の選択に特徴がある。早い段階でその“癖”を見抜ければ、勝率は格段に上がる。

●CPUの思考ルーチンを読む

『ウルトラ四人麻雀』のCPUは単純な乱数処理ではなく、配牌や捨て牌の流れ、局面の点差、場風を加味して打ち方を変化させる。具体的には、以下のような傾向が確認できる:

序盤では安牌寄りの打ち方で、危険牌を極力回避する。

中盤以降、テンパイが近づくと一気に攻めに転じる。

他家がリーチをかけた場合、CPUは守備モードに入りやすくなる。

この特性を利用するのが攻略の鍵だ。例えば、序盤にこちらが強気のリーチをかけると、CPUが守りに入ることが多い。これにより、流局やツモ上がりの可能性が上がる。一方、CPUが早い段階で鳴きを多用する局では、テンパイ速度を優先している可能性が高く、こちらが手を高く作るよりもスピード勝負で対抗する方が得策だ。

●序盤の立ち回り:配牌の見極め

序盤ではまず、配牌を見て「どのルートで和了(あがり)を狙うか」を判断する。本作ではツモのテンポが非常に速いため、迷っているとすぐに流れを逃してしまう。攻略のコツは、最初の三巡以内で進行方針を決めることである。 配牌が良形であれば速攻型に、バラバラならば守備重視に切り替える。CPUは序盤の数巡で攻め方を決めているため、こちらもテンポを合わせることが大事だ。相手が鳴きを多用してきたら、リーチは控えめにして流局狙いを意識するのも手である。

また、CPUはドラを意識する傾向があり、場にドラが見えないときはテンパイ速度を優先して危険牌を押してくることがある。その場合は、早めにドラを処理するか、安手でもリーチをかけて牽制するのが有効だ。

●中盤の戦略:場況読みと押し引き

中盤戦では、CPUの打ち筋に注目する。リーチ後の待ちを読むことは難しいが、CPUがどの範囲で押してくるかを把握すればリスク管理が容易になる。 一般的にCPUは、他家がテンパイ気配を見せても中張牌を切る傾向があり、結果として「スジ待ち」に弱い。この性質を利用し、スジを外した牌で待つと当たりやすい。特に、カンチャン待ち(間の待ち)やペンチャン待ちは意外と有効である。人間のプレイヤーなら避けるような形でも、CPUが踏み込んでくることが多いのだ。

加えて、点差が僅差のときはCPUが安全志向に傾くため、あえてリーチをかけずにダマテンで構えると、CPUが放銃してくれる確率が高い。つまり、「CPUは人間の心理を模したがゆえに、人間と同じような隙を見せる」のだ。これを突くのが攻略の醍醐味である。

●終盤の駆け引き:リスクと報酬のバランス

終盤では、残りツモ数を意識しながら勝負を決めにいく必要がある。本作ではツモ速度が速く、残り数巡で一気に局が終わることもあるため、終盤の判断スピードが勝敗を分ける。 CPUがリーチをかけてきた場合、すぐにオリるのではなく、一度は押し返してみる勇気も必要だ。CPUは他家のリーチに対して守りに入る傾向があるため、こちらが強気に押すと、相手が一歩引くことがある。終盤の押し引きを制することで、一発逆転の可能性が生まれる。

また、点棒状況によっては、あえて小さな手で確実に上がる戦略も重要だ。特に東風戦設定では、スピード重視の方が安定する。CPUが攻めに転じたときは、無理に振り込まないよう早めに安牌を確保するのが定石だ。

●CPU対戦における心理的攻略法

AI相手とはいえ、『ウルトラ四人麻雀』のCPUは独特の“癖”を持つ。これを心理的に利用することができる。 例えば、CPUは一度放銃すると、その次の局では極端に守備的になる傾向がある。そこで、序盤でわざと安い手でリーチしてロン上がりを取ると、次局でCPUが慎重になり、その隙に大物手を狙える。また、CPUは立直後に他家が副露(鳴き)を多用すると焦って危険牌を放ることがあり、鳴きによる撹乱も有効な戦術となる。

このように、『ウルトラ四人麻雀』は単なる確率ゲームではなく、AIとの駆け引きを通して“読み”を鍛える実戦訓練場でもあったのだ。

●スコアを伸ばすための戦術的アドバイス

高スコアを狙うなら、無理に大物手を追うよりも安定した小役上がりを積み重ねるのが効率的である。CPUは連続放銃を嫌うため、一度の大きな勝負より、こまめな加点を続けることで全体を優位に運べる。 また、連続ツモ上がりを狙う場合、場風やドラ表示牌を早めに処理し、リスクを最小化することがポイントだ。CPUは場の安全度を静的に判断しているため、こちらが安全牌を連続で切ると安心して高打点を狙ってくる。これを逆手に取り、終盤に一気にリーチをかけて流れを奪うのがコツである。

●初心者から上級者までの上達ステップ

初心者は、まずCPUの傾向を観察することに専念しよう。初期設定では難易度が緩やかで、CPUの思考パターンが分かりやすい。慣れてきたら、喰い断ありの高速ルールに変更し、テンポの速い戦いに挑むとよい。 上級者になれば、CPUのリーチ宣言を利用して“安全圏”を読み、意図的に放銃しない立ち回りが可能になる。こうして段階的にスキルを磨くことが、本作の醍醐味でもある。

●攻略の総括:静かな知能戦を制する

『ウルトラ四人麻雀』は、派手な演出もビジュアルもない。しかし、CPUの思考パターンを読み解き、自分の打ち筋を磨いていく過程に、深い知的満足感がある。 麻雀というゲームの本質は「運と読みのバランス」であり、このソフトはその要素を純粋な形で再現している。攻略とはすなわち、CPUを出し抜く論理的思考の訓練であり、最終的には「自分自身の打ち方を磨く学習」である。ウルトラ四人麻雀はその意味で、80年代パソコンの中でもっとも完成された“頭脳戦シミュレーション”のひとつであると言えるだろう。

■■■■ 感想や評判

●発売当時のプレイヤーからの驚きと称賛

1982年に『ウルトラ四人麻雀』が発売された当時、多くのパソコンユーザーは「パソコンでここまで本格的な麻雀ができるのか」と驚嘆した。まだグラフィック表示能力が限られた時代に、テキストベースの画面上で四人打ち麻雀を完全に再現したことは衝撃的だった。 当時のプレイヤーの感想を振り返ると、「反応速度が異常に速い」「人間相手のような打ち筋だ」「ついつい夜通し遊んでしまう」といったコメントが多く見られる。とくにPC-8801版では描画が滑らかで、CPUの思考時間が短く、テンポの良さが高く評価された。

このソフトが登場したことで、麻雀好きの社会人層がパソコンに興味を持つケースも多かったという。

「ゲームのためにPCを買った」「出張先のホテルでCPU相手に打っていた」といったエピソードが雑誌にも紹介されており、娯楽ソフトがパソコン普及を後押しした先駆けとも言われている。

●専門誌・ゲーム誌での評価

当時のパソコン雑誌『I/O』や『マイコンBASICマガジン』では、レビュー欄で本作を取り上げ、「BASIC製の麻雀とは別次元の処理速度」「CPUの思考に人間味がある」といった高い評価が寄せられていた。 とくに注目されたのは、アセンブラによる最適化プログラムである。当時はBASIC言語で作られたソフトが主流で、入力遅延や思考待ち時間が長かった。それに対し『ウルトラ四人麻雀』は、操作から応答までがほぼ瞬時で、テンポの良さが評価された。

また、グラフィックや音の派手さではなく、「思考型ゲーム」としての完成度が高かった点も、評論家から好意的に受け止められた。

ある評論家は「本作は“計算機の知性”を初めて身近に感じさせたソフトだ」と評している。CPUがまるで人間のように警戒したり、攻めたりする挙動は、当時のAI技術の限界を超えていた。

●一般ユーザーの体験談と印象

本作を遊んだユーザーの多くが口を揃えて語るのが、「時間を忘れる没入感」である。 派手なBGMもアニメーションもないにもかかわらず、静かな画面の中で自分の読みとCPUの読みが交錯する感覚は、まるで本物の卓上で打っているかのような緊張感をもたらした。 中には、「ツモ切りの間合いが絶妙で、相手の息づかいを感じるようだった」と語るプレイヤーもいたほどだ。 この静けさと集中感が生む“知的な遊び”こそが、『ウルトラ四人麻雀』の真骨頂であった。

一方で、当時のパソコン環境では、まだ音声出力が貧弱だったため、「リーチの音が鳴らない」「アガリ時に効果音がほしい」という意見も少数ながら存在した。しかしそれでも、多くのユーザーが「音がなくても十分に楽しい」と述べており、ゲームデザインの完成度の高さを裏付けている。

●開発者へのリスペクトと後年の再評価

本作の開発者・田口昭次氏は後年、麻雀ゲーム専門メーカー「シャノアール」を設立し、プロ向けタイトル『プロフェッショナル麻雀悟空』シリーズなどで業界を牽引する存在となった。 当時のプレイヤーの中には、「ウルトラ四人麻雀の開発者が“悟空シリーズ”を作った」と知って驚いた人も多く、同氏の技術力と発想力への尊敬が広がった。 このように、『ウルトラ四人麻雀』は単なるソフトではなく、のちの麻雀ゲーム文化を形づくった起点として語り継がれている。

現代のレトロPCファンの間では、「九十九電機の麻雀三部作(四人麻雀/ウルトラ四人麻雀/新ウルトラ四人麻雀)」として収集・分析の対象となっており、当時の思考ルーチンをリバースエンジニアリングして再現する愛好家もいる。

こうした再評価の波は、初期パソコンゲームがいかに緻密に作られていたかを示す好例でもある。

●九十九電機というブランドの信頼性

本作の人気を支えたもう一つの要因は、開発・販売元である九十九電機の存在である。秋葉原を中心に展開していた同社は、パソコン販売のみならずソフト開発にも積極的で、ユーザーとの距離が近かった。 広告のキャッチコピー「もうメンバー探しはいらない」は、当時の“パソコン=一人遊び”のイメージを逆手に取った巧みなマーケティングであり、多くのユーザーに刺さった。 結果として、麻雀を知らない層にまで関心が広がり、「ツクモの麻雀」として親しまれるようになった。

雑誌の投票企画などでも、九十九電機ブランドの信頼性は高く、「安定して遊べる」「不具合が少ない」「サポートが丁寧」といった評価が相次いだ。

この信頼感が、『ウルトラ四人麻雀』のロングセラー化を後押ししたのは間違いない。

●当時の社会背景と支持層の広がり

1980年代初期、日本ではサラリーマン層の中に“自宅マイコン族”と呼ばれる新しい趣味層が生まれていた。 彼らは日中は仕事、夜は自宅でパソコンをいじる──そんなライフスタイルを楽しんでおり、麻雀を嗜む層とも重なっていた。『ウルトラ四人麻雀』はまさにその層にフィットしたタイトルだった。 「会社の同僚とは打てないけれど、家でCPUとなら気兼ねなく打てる」「相手がいなくても腕を磨ける」といった声が多く、“一人でも成立する麻雀”という新しい文化を生み出した。

また、女性ユーザーの一部からも「ルールを覚える練習になった」「気軽に試せて楽しい」という支持があった点も特筆すべきだ。家庭用パソコンが学習や教育の目的で普及していたこともあり、知的娯楽として麻雀を学ぶツールとして受け入れられた。

●時代を超えた完成度の高さ

現代の目で見ても、『ウルトラ四人麻雀』の設計は非常に合理的だ。 無駄のない画面構成、短い処理時間、安定した思考ロジック。これらは今の麻雀アプリにも通じる基本設計といえる。 エミュレーター上で再現してみると、そのテンポの良さに驚かされる。動作は軽快で、CPUの反応も早い。40年以上前のソフトであることを忘れてしまうほどだ。 このことから、本作は“レトロでありながら古びない”希有な作品と評価されている。

また、ファンの中には当時のパッケージデザインや取扱説明書に愛着を持つ人も多い。箱の中に収められたフロッピーディスク、簡素なルール表、九十九電機のロゴ──それらすべてが、当時の熱気を思い出させる貴重な資料としてコレクションされている。

●総括:シンプルさゆえに色褪せない名作

『ウルトラ四人麻雀』は、見た目は地味かもしれない。だが、その中に詰まった精密な思考アルゴリズムとプレイヤーとの真剣勝負の緊張感は、他のどんなゲームにも代えがたい。 遊ぶたびに違う展開が生まれ、毎局に物語がある。だからこそ、プレイヤーは何十年経ってもこの作品を語り続ける。 当時を知るファンの多くが口にする言葉がある── 「結局、これがいちばん麻雀だった」と。

その一言こそが、『ウルトラ四人麻雀』という作品が残した最大の評価であり、今なお語り継がれる理由なのである。

■■■■ 良かったところ

●操作の軽快さとテンポの良さ

『ウルトラ四人麻雀』の最大の魅力として、まず挙げられるのが操作性の軽快さである。 当時の多くの麻雀ゲームはBASIC言語で作られていたため、打牌やCPUの思考に時間がかかり、テンポが悪くなることが少なくなかった。しかし本作はオールマシン語で開発され、コマンド入力後にほとんど遅延を感じないほどの反応速度を実現していた。 牌を捨てた瞬間にCPUが即座に応答するため、プレイヤーはストレスを感じずに対局に集中できた。 このテンポの良さは、実際の麻雀の“間”を感じさせ、スピーディでありながら緊張感のある勝負を成立させていた。

また、キーボード入力による操作体系も洗練されていた。数字や方向キーを使ってスムーズに牌を選択でき、初心者でもすぐに慣れる。

煩雑なメニュー操作がなく、麻雀に不要な要素を徹底的に削ぎ落とした設計は、80年代初期のゲームにおいて特筆すべき完成度だった。

●CPUの知的な思考とリアリティ

当時のプレイヤーが驚かされたもう一つの要素は、CPUの思考パターンが非常に人間的だったことである。 本作のAIは完全なランダムではなく、場の状況や点数、他家のリーチ有無などを総合的に判断して打ち方を変える。 そのため、対局のたびに違う展開が生まれ、同じパターンの繰り返しにはならなかった。 「CPUが守りに入った」「この手で無理に押してきた」など、まるで生身の相手と対峙しているような感覚が味わえた点は、当時のプレイヤーから非常に高く評価された。

特に特徴的なのが、リーチをかけた際のCPUの挙動だ。

こちらがリーチを宣言すると、CPUが慎重に打牌を選ぶようになり、明らかに“警戒している”様子が見える。

このようなAIの反応が、プレイヤーの戦略意識を刺激し、本格的な心理戦を楽しめる点が非常に好評だった。

●シンプルで洗練された画面デザイン

グラフィック面では、シンプルながらも極めて見やすく設計されていた。 牌の描画はドット単位で整えられており、数字牌と字牌の区別が明確。 表示情報も最小限にまとめられ、捨て牌・点数・風表示がバランスよく配置されていたため、画面上の情報整理が非常に優れていた。 当時の解像度では煩雑になりがちな麻雀画面を、ここまでスッキリまとめたデザインセンスは、九十九電機の技術力とユーザー理解の賜物である。

また、一部の上位機種では漢字表示を取り入れ、「ロン」「ツモ」「リーチ」などが明確に読める仕様になっていた。

この細かな演出が臨場感を高め、テキストベースの世界に“熱”を与えていた。

「画面は地味だが、対局の興奮は本物だった」と語る当時のユーザーも多い。

●ルール設定の柔軟さ

本作が革新的だった理由の一つが、ルールのカスタマイズ性である。 「喰い断あり/なし」を切り替えられるだけでなく、オプション設定によってゲームのテンポや難易度を調整できる点が好評だった。 特に「喰い断あり」の設定では、スピーディな攻防が可能になり、短時間で白熱した対局が楽しめた。 一方、「喰い断なし」にすればより本格的でじっくりした展開になる。 こうしてプレイヤーの熟練度や好みに応じて遊び方を変えられる柔軟さは、後の麻雀ゲームにも受け継がれていくことになる。

当時のパソコン雑誌では「自分好みの麻雀を再現できる唯一のソフト」と評され、カスタマイズ性の高さがヒットの大きな要因となった。

●技術的完成度と安定性

動作が非常に安定していた点も評価が高い。 BASIC製の麻雀ゲームでは、牌の処理や得点計算の際にエラーが起きることも珍しくなかったが、『ウルトラ四人麻雀』ではそうした不具合がほとんど報告されていない。 メモリの少ない8ビットパソコン上で、これほどスムーズに動く麻雀ソフトは他に類を見なかった。 この堅牢なプログラム設計こそ、九十九電機のエンジニアリングの真骨頂であり、ユーザーからは「信頼して遊べる麻雀ソフト」として支持を集めた。

また、点数計算の正確さも群を抜いていた。複雑な役やドラ計算もミスなく処理し、当時のユーザーから「人間よりも正確だ」と言われるほどだった。

“ミスのない麻雀”という信頼性が、多くのユーザーを安心させた。

●AIとの駆け引きが楽しい

CPUの反応がリアルで、プレイヤーの選択次第で勝負の流れが変化する点も好評だった。 単なるランダム思考ではないため、同じ戦略を続けているとCPUが対策を打ってくるように感じられる。 この「学習されているような感覚」がプレイヤーの知的好奇心を刺激した。 「次こそ読み勝ちたい」「CPUを出し抜いてやる」と、何度も挑戦したくなる中毒性がある。

また、CPUのキャラクターごとに打ち方の傾向が異なると感じたユーザーも多く、

「東家は守備型」「南家はリーチ多め」といった独自の分析がファンの間で共有されていた。

こうしたプレイヤー同士の情報交換もまた、本作の楽しみの一部だった。

●手軽に遊べる“知的な娯楽”

本作は、長時間遊ぶことも短時間遊ぶこともできる絶妙なバランスを備えていた。 ゲームのテンポが速いため、10分ほどの時間でも1局楽しめる。 一方で、集中して何時間も打ち続けると、AIの傾向を読み解くような深い知的体験にもつながる。 この“遊びやすさと奥深さの両立”が、ビジネスパーソンや学生、さらには高年齢層にも広く受け入れられた理由だ。

当時のユーザーが語る「夕食後に1局だけ」「出張先のホテルで軽く対局」などのエピソードは、本作の手軽さを象徴している。

一人用ゲームがまだ少なかった時代に、こうした“孤独を満たす知的な時間”を提供した点は、社会的にも意義深い。

●ゲーム史的価値の高さ

今日の視点で見ても、『ウルトラ四人麻雀』は日本の麻雀ゲーム史における重要なマイルストーンだ。 “対人麻雀を家庭で再現する”という発想は、この作品によって初めて形になった。 その後に登場する『スーパーリアル麻雀』『プロ麻雀悟空』『雀豪』シリーズなどのルーツは、すべてこのタイトルに行き着く。 つまり、『ウルトラ四人麻雀』は「デジタル麻雀文化の原点」といっても過言ではない。

今日でもレトロPCファンの間では、「最も完成された初期麻雀ソフト」「シンプル・イズ・ベストを体現した傑作」と高く評価されており、実機やエミュレータでの再現プレイが盛んに行われている。

その長寿的な人気が、作品の完成度を物語っている。

●総評:洗練された“静かな名作”

『ウルトラ四人麻雀』の良さは、派手な演出ではなく、完成された設計思想にある。 高速処理、安定性、見やすい画面、柔軟なルール設定──どれを取っても当時の水準を大きく超えていた。 しかも、そのバランスの取り方が絶妙で、何十年経っても“古さ”を感じさせない。 まさに「技術と知恵が融合した静かな名作」である。

本作は、派手さを競う現代のゲームとは異なり、考えることの楽しさ、勝負を読む喜びを教えてくれる。

そして何よりも、「一人でも麻雀ができる」ことの喜びを初めて形にした功績は、今なお輝きを失わない。

それが、『ウルトラ四人麻雀』の“良かったところ”の核心である。

■ 悪かったところ

●グラフィック表現の単調さと味気なさ

『ウルトラ四人麻雀』は1982年のソフトとして技術的には高水準だったものの、見た目の派手さという点では明確な限界があった。 画面は黒地に牌が整然と並ぶシンプルな構成で、プレイヤーキャラクターの顔も表情も存在しない。 したがって、視覚的な楽しさに欠けるという印象を持つプレイヤーは少なくなかった。 特にアーケードゲームやファミコンが急速に普及していった1983年前後には、「パソコンの麻雀は地味」「ビジュアルが寂しい」と感じる人も多かった。

また、アニメーション的な動きがほとんどないため、牌を引く・捨てる動作が無機質で、長時間プレイすると飽きやすいという指摘もある。

この「動きの少なさ」は、麻雀というゲームの静的な性質に合っているとも言えるが、当時の若年層ゲーマーにとっては少し退屈に映ったのかもしれない。

もし演出効果や効果音がもう少し加わっていれば、より広い層に訴求できた可能性もあっただろう。

●サウンドや演出の乏しさ

本作には音楽や効果音といった演出要素がほぼ存在しない。 ツモ・リーチ・ロンといった局面でも無音で進行するため、初めてプレイしたユーザーの中には「盛り上がりに欠ける」「勝っても達成感が薄い」と感じた人もいた。 当時のPC-8801やFM-7では、簡易的なBEEP音やワンチップ音源を利用することができたが、本作ではあえてそれらを採用していない。 技術的制約というよりも、九十九電機が「余計な装飾を排除し、純粋に麻雀を再現する」方針をとった結果である。

しかしそのストイックさが裏目に出て、ゲーム的な演出の楽しさを求める層には物足りない印象を与えた。

もし簡単なリーチ音や和了(あがり)時の効果音があれば、没入感はさらに高まっていたかもしれない。

この点は後年の『スーパーリアル麻雀』シリーズなどが成功した要因の一つでもあり、「静かすぎた麻雀」として評価が分かれる部分である。

●プレイヤーキャラクターや個性の欠如

『ウルトラ四人麻雀』では、対戦相手となるCPUキャラクターに個別の名前や顔グラフィックが存在しない。 そのため、誰と対局しているのかという“物語性”が希薄である。 「相手の性格を読む」ことが麻雀の醍醐味でもあるが、本作ではそれを数字上のAIロジックで表現しているため、キャラクター性を感じにくいのだ。 結果として、プレイヤーによっては「機械的で味気ない」「勝っても相手の顔が見えない」といった寂しさを覚えることがあった。

後の麻雀ゲームでは、ライバルごとに性格付けが行われ、対戦相手ごとに攻撃型・防御型などの違いが明確に表現されるようになる。

この点で、『ウルトラ四人麻雀』は初期AI時代の限界を抱えていたと言える。

当時のメモリ容量の制約(数キロバイト単位)を考えれば致し方ない部分だが、キャラクター演出の欠如は今となっては惜しい。

●遊び方の幅の狭さ

ルール設定の柔軟さはあったものの、ゲームモード自体のバリエーションは少ない。 例えば「段位戦」「大会モード」「勝ち抜き戦」などのモードは存在せず、常に同一ルールで一局単位の勝負を行うのみである。 そのため、やり込み型の遊び方がしづらいという欠点があった。

プレイヤーの中には「勝ち続けても記録が残らない」「CPUに勝っても次のステージがない」と物足りなさを感じた人もいた。

のちのPC-9801時代にはスコア保存機能やランキングが標準的に導入されるようになるが、本作の時代にはまだそこまでの実装余裕はなかった。

結果として、「対局そのものは面白いが、目的意識が薄い」という評価も一部で見られた。

●操作時の視認性と入力ミス

当時のモニター解像度は低く、しかも白黒または単色ディスプレイが主流だった。 そのため、牌の種類が見分けにくいという意見もあった。特に数字牌の「1」と「7」などは字形が似ており、慣れないうちは混同しやすかった。 また、入力操作がすべてキーボードで行われるため、誤って違う牌を切ってしまう“入力ミス”が起きやすいという声もあった。 麻雀は一手のミスが命取りになるゲームだけに、これはストレス要因になりやすかった。

プレイヤーの中には、「キーボードの反応が良すぎて間違って打ってしまう」「確認なしで捨てる仕様は緊張する」といった感想もあり、快適さとリスクが表裏一体である点が本作の課題であった。

後発の麻雀ゲームでは“確認ダイアログ”や“打牌キャンセル”機能が追加され、この問題は徐々に改善されていく。

●初心者には少し敷居が高い

『ウルトラ四人麻雀』はルールの再現度が高く、CPUも比較的強いため、麻雀を知らない初心者にはやや難しく感じられる部分もあった。 マニュアルには基本ルールの説明が記載されているが、ゲーム内でのチュートリアルや補助表示は存在しない。 したがって、「何が役になっているのか分からない」「点数計算の流れが理解しづらい」と戸惑うプレイヤーも少なくなかった。

現代の麻雀ソフトのように役一覧や点数表示が常に出ているわけではなく、学習目的で遊ぶにはやや不親切な面がある。

本作はどちらかといえば中~上級者向けの設計であり、麻雀初心者を取り込む工夫はまだ十分ではなかった。

●長期プレイ時の単調感

CPUの思考パターンは優れていたが、同じ条件で長時間プレイを続けると、局の流れや反応にある程度の“パターン”が見えてくる。 上級者になると、「この配牌だとCPUはこう打ってくる」という予測がついてしまい、新鮮味が薄れてしまうという声もあった。 この問題は、AIの学習やランダム生成がまだ発展していなかった当時の技術的限界でもある。

また、ビジュアルや演出が一定で変化がないため、数時間プレイすると気分転換の要素が乏しい。

後年の麻雀ゲームでは「背景変更」「キャラクター音声」「リーチ演出」などの仕掛けが加わり、長時間プレイの退屈さを緩和していくが、本作ではその萌芽段階に留まっていた。

●ハード依存による差

同じ『ウルトラ四人麻雀』でも、機種によって動作速度や表示品質に差があった。 特にPC-6001やSMC-777のような下位スペック機では、描画スピードがやや遅く、操作レスポンスもPC-8801版より重く感じられたという。 また、一部のバージョンではメッセージ表示がカナのみで漢字が出ないため、情報量が少なく、プレイ中の臨場感が損なわれたとの意見もあった。 このように、マルチプラットフォームゆえの品質差が完全には解消されていなかった点は、当時のユーザー間でも議論の的だった。

●総括:時代の壁に挑みきれなかった側面

『ウルトラ四人麻雀』はその完成度ゆえに、多くの称賛を受けた一方で、 「もう少し演出があれば」「もう少し遊び方の広がりがほしかった」といった惜しむ声も多かった。 それは、技術的限界と時代背景が生んだ宿命ともいえる。 グラフィックも音も控えめ、操作も硬派。しかし、そこに“人間味”を宿らせたプログラムこそが評価された。

つまり本作の“悪かったところ”は、そのまま「80年代初期の限界を全力で押し広げた結果」でもあったのだ。

制約の中で理想を追い、次の時代の礎を築いた。その挑戦の跡が、今もプレイヤーの記憶に残っている。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

●顔のない対戦相手が生んだ“人格”

『ウルトラ四人麻雀』には、いわゆるキャラクターグラフィックや固有の名前を持った対戦者は登場しない。 画面上に表示されるのは、東・南・西・北といった方位表示と、それぞれの打牌のみだ。 それにもかかわらず、多くのプレイヤーは長く遊ぶうちに「CPUたちに性格がある」と感じ始める。 それはAIの打ち筋やリーチのタイミング、守りの癖、テンパイの速度が微妙に異なっているからだ。 結果として、プレイヤーたちは自然にそれぞれのCPUに「名前」をつけたり、「あの南家はせっかちだ」「北家は妙に固い」といった擬人化を楽しんでいた。

こうした“見えないキャラクター性”こそが、本作ならではの味わいであり、後年の麻雀ゲームとは一線を画す独自の魅力を生み出していた。

●“東家”──静かに火を灯す実力派

東家のCPUは、基本的に堅実で慎重な打ち方をする。序盤は守備寄りだが、中盤から急に攻めに転じ、リーチをかけるときは一気に畳みかけるタイプ。 そのギャップが多くのプレイヤーの印象に残っており、「最初は大人しいのに急に強気になる」「油断していると逆転される」と評判だった。 いわば“静かな炎”を宿したタイプであり、実戦的な強さを感じさせる存在だった。

東家は、プレイヤーにとって最初に学ぶ“基本の敵”でもあり、「ウルトラ四人麻雀の顔」と言っても過言ではない。

派手ではないが、確実に和了を積み重ねてくるそのスタイルは、熟練した会社員や年長者のような落ち着きを感じさせる。

多くのユーザーがこの東家に勝てるようになって初めて、「自分は上達した」と実感したという。

●“南家”──強気でスピーディな攻撃型

南家のCPUは、とにかく打ち筋が速い。 序盤から鳴きを多用し、テンパイに至るまでのスピードが非常に早いため、初心者には脅威の存在だった。 鳴き麻雀を得意とし、喰い断ありルールのときには最も危険な相手となる。 「南家が動き出したら要注意」「あいつは手を作るよりもスピードで勝負してくる」といった声が多く、場をかき乱すトリックスター的存在として印象に残っている。

その大胆さと勢いの良さから、一部のプレイヤーには“お気に入りのCPU”として愛された。

彼の打牌リズムは常に一定ではなく、時に大胆なリーチ、時に鳴きすぎて自滅することもある。

だが、そこに人間らしいムラと愛嬌があった。

南家は、静的なゲームに“生きたドラマ”をもたらす存在だった。

●“西家”──慎重すぎる守備の鬼

西家は極端に安全志向の打ち方をする。リーチ合戦になってもほとんど押さず、危険牌を徹底的に避けてくる。 その慎重さは一見消極的に見えるが、長期戦では強力だ。放銃が少なく、少しずつ点数を稼いで最終的にトップを奪うことも多い。 「まるで年配の雀士のようだ」「安全第一の打ち回しが腹立たしい」と語るプレイヤーもいたほどだ。

一方で、西家のこうした打ち方は、プレイヤーにリスク管理を学ばせる教材的存在でもあった。

不用意にリーチをかけると即座に降りられ、手が通らなくなる。その結果、こちらが焦って振り込んでしまう。

このCPUの存在によって、多くのプレイヤーが「無理に攻めず、守ることの大切さ」を学んだのである。

まさに“消極的な強者”という異色の個性であり、独特の存在感を放っていた。

●“北家”──予測不能のトリッキー型

北家のCPUは一言でいえば「読めない」。 攻めるときは攻め、守るときは徹底して守る──そのバランスの変化が急激で、プレイヤーにとって最も掴みづらい相手だった。 特に終盤の立ち回りが奇妙で、明らかにテンパイしていそうなのに押してこない、と思えば次の巡目で突然リーチを宣言してくる。 この不可解な動きがプレイヤーに強烈な印象を残した。

「北家は機械じゃなくて感情を持ってるみたい」「あいつだけ気分屋だ」と評されることも多く、感情を読み取る錯覚を生むほどのAI挙動だった。

この unpredictability(予測不能性)が、北家を“憎めないライバル”としてプレイヤーの記憶に残している。

勝てば最高の達成感、負ければ悔しさが倍増する、そんな魅力的な敵役だった。

●プレイヤーが名付けた“自分だけの対戦者たち”

当時の雑誌や掲示板(ユーザー投稿欄)では、ファンたちが各CPUにあだ名をつけて呼び合っていた。 「東家=課長」「南家=スピード太郎」「西家=守備さん」「北家=狐」など、個性を擬人化して楽しむ文化が自然に生まれたのだ。 このように、顔のないキャラクターに“人格”を見出す現象は、後年のAIキャラクター文化の原点とも言える。 それだけ、『ウルトラ四人麻雀』のAIはプレイヤーの感情を動かすだけの“リアリティ”を持っていたのだ。

ユーザーたちの多くが、「特定のCPUに対して苦手意識を持つ」「あの南家にリーチで勝てたときの快感が忘れられない」といった“対人感情”を抱いていた。

つまり本作は、顔がなくても心が通うゲームだったのである。

●AIがキャラクター化されていく過程

『ウルトラ四人麻雀』の登場以降、麻雀ゲームは徐々にキャラクター表現を取り入れていく。 そのきっかけを作ったのが、本作の“無名の四人”である。 彼らが打ち筋を通してプレイヤーに印象を残したことが、開発者たちに「AIにも個性を持たせよう」という発想を生んだ。 後の『雀豪』シリーズや『スーパーリアル麻雀』では、キャラクターが登場し、それぞれの性格や背景設定が付与されるようになる。 その原点に“無言で人格を感じさせたウルトラ四人麻雀のCPU”があったことは、麻雀ゲーム史を語る上で欠かせない事実である。

●プレイヤーにとっての“推し”CPU

現代のレトロゲーム愛好家の間でも、「自分の推しCPU」について語るファンは多い。 「私は西家派。彼の慎重な打ち方が好き」「南家のリーチが癖になる」「北家の裏切りが快感」──そんな声がSNSやブログでも見られる。 それぞれのプレイヤーにとって、AIとの勝負には人間関係にも似た感情のやりとりがあった。 怒り、焦り、歓喜、そして達成感。 そのすべてを、名もなきCPUたちが引き出してくれた。

こうして『ウルトラ四人麻雀』は、単なる麻雀シミュレーションを超えた「対話的な知的娯楽」として、多くの人の心に残ったのである。

●総括:顔のない“名ライバル”たち

『ウルトラ四人麻雀』には、派手なキャラクターデザインもボイスも存在しない。 だが、打ち筋の違いとプレイヤーの想像力によって、そこには確かに人格が宿っていた。 プレイヤーは東家に尊敬を、南家に焦りを、西家に学びを、北家に驚きを感じながら、彼らとの対局を繰り返した。 その積み重ねが「麻雀という知的戦いをデジタルの中に見出す」原体験となったのだ。

無名の四人でありながら、彼らは確かに“キャラクター”だった。

そして今も、多くのプレイヤーがこう語る──

「結局、一番好きなのはあの東家だった。」

この一言こそ、『ウルトラ四人麻雀』のキャラクターたちが残した静かな余韻である。

[game-7]

●対応パソコンによる違いなど

●複数機種展開という時代の挑戦

『ウルトラ四人麻雀』が発売された1982年当時、国内のパソコン市場はまだ統一規格が存在せず、各社が独自のアーキテクチャを採用していた。 九十九電機は、その混沌とした環境の中で、異なる6機種(PC-8801、PC-8001、PC-6001、FM-7、SMC-777、パソピア7)に対応するという大胆な展開を行った。 これは、当時の小規模メーカーとしては非常に野心的な試みであり、「どのパソコンでも同じ体験を提供する」という理想を掲げた結果でもあった。

しかし現実的には、ハードウェアの性能差が大きく、同じタイトルでも処理速度・グラフィック表現・文字表示方式・キー操作体系に明確な違いが生まれていた。

それぞれのバージョンには独自の味があり、ユーザーによって“お気に入り機種版”が存在したほどである。

●PC-8801版──速度と安定性の頂点

NECのPC-8801シリーズ向けに制作されたバージョンは、最も完成度が高いと評価されている。 Z80互換CPUによる高速処理と高解像度モードを活かし、画面描画が非常に滑らかで、牌の視認性も良い。 また、ROMやRAMの容量に余裕があったため、一部メッセージが漢字表示対応となっており、他機種版よりも洗練された印象を与える。

操作レスポンスも優秀で、キー入力の反応が非常に早く、連続打牌でも処理落ちを感じさせない。

これにより、対局テンポが実際の雀卓に近い感覚で進行する。

当時の雑誌レビューでも「動作の軽快さは他機種版を圧倒している」「ツクモソフトの本命はPC-8801版」と評された。

さらに、ディスク版(後期版)ではロード時間が短縮され、点数表示処理がより安定。ユーザーの間では“完成形ウルトラ”と呼ばれ、コレクターズアイテムとしても高い人気を誇る。

●PC-8001版──原型を留めた初期設計

PC-8001は、もともと九十九電機が初期バージョン『四人麻雀』を最初にリリースした機種であり、『ウルトラ四人麻雀』の原点でもある。 この版は他機種に比べると動作がやや遅めで、画面構成も簡素だが、プログラムの骨格は最も純粋な設計思想を感じさせるものになっている。 すべてがカナ文字表示で、フォントも角ばっているが、それがかえって当時の“マイコン的味わい”を漂わせている。

BASIC環境から完全にアセンブラへ移行した時期に作られたため、コードの最適化は進んでいない部分もあるが、キー反応は確実で、誤動作がほとんどない。

ユーザーからは「重厚でじっくり遊べる」「昔の麻雀喫茶のような雰囲気がある」と親しまれ、最も“昭和の匂い”がするバージョンとして今でも根強い人気を持つ。

ただし、表示解像度が低いため、字牌の区別がやや見づらいという欠点もある。長時間プレイ時には、目の疲れを訴えるプレイヤーも少なくなかった。

●PC-6001版──カジュアル層に支持された入門機

PC-6001版は、NECの廉価モデル向けに移植されたバージョンであり、性能面では制限が多かった。 画面はカラーモードながら解像度が低く、牌の表示が粗くなる。そのかわり、色分けによる可視性の工夫がなされており、牌の種類ごとにわずかに色調が異なる仕様となっている。 この視覚的サポートが初心者に優しく、「家族で遊べる麻雀ソフト」として評価された。

BASIC言語に部分的に依存していたこともあり、CPUの思考処理が若干遅いが、そのおかげでプレイヤーはゆっくり考える余裕が生まれた。

ゲーム雑誌の読者レビューでは、「親子で遊べる麻雀」「スピードより安定性」といった評価が寄せられた。

総じて、PC-6001版はライトユーザー向けの穏やかな体験版的存在であり、当時の入門者にとって理想的な一本だった。

●FM-7版──グラフィックと発色の美しさ

富士通のFM-7版は、ビジュアル面で最も進化していたバージョンといえる。 同機種の持つ高いグラフィック性能を活かし、牌の色や背景の階調表現が豊かだった。 白牌は淡いクリーム色、赤ドラはわずかに色差を持たせて描かれており、見た目のリアリティが格段に上がっている。

さらに、FM-7特有の音源回路を活かし、牌を切る瞬間やリーチ宣言時に「ピッ」という効果音がわずかに鳴る仕様が存在した(機種依存の限定機能で、後のPC-8801版には非搭載)。

この微細な音の演出がファンには好評で、「FM-7版こそ最も臨場感がある」と語る愛好家も多い。

ただし、処理速度はやや遅めで、特に終盤の点数計算で一瞬の処理待ちが発生することがある。それでも、グラフィックの美しさによって十分に補われていた。

●SMC-777版──マニア向けの通好み仕様

ソニー製のSMC-777版は、市場流通が少なく、現存数も限られている希少版である。 このバージョンの最大の特徴は、画面レイアウトの独自性だ。 他機種では上部に配牌・下部に捨て牌を表示しているのに対し、SMC-777版では左右に配置されており、横長の卓感覚を演出している。 また、CPU思考処理が独自実装のため、AIの挙動が微妙に異なる。より攻撃的で、他機種よりリーチ率が高い傾向があるため、“SMC版は気が荒い”とマニアの間で言われたほどだ。

その独特な個性から、一部のファンには“異端のウルトラ”として愛されている。

ただし操作感には癖があり、キー割り当てが標準版と異なるため、慣れるまでに時間がかかった。

全体として、SMC-777版は「上級者のための挑戦的バージョン」として位置付けられている。

●パソピア7版──家庭志向の柔らかい印象

東芝のパソピア7版は、全体的に穏やかでプレイヤーに優しい設計となっている。 キー入力感度がやや低めで、誤操作を防ぐための入力確認処理が追加されている点が他機種との大きな違いだ。 CPUの思考速度も落ち着いており、初心者でも安心して対局を楽しめる。

また、画面配色が柔らかく、背景が淡いグリーン基調になっているため、長時間のプレイでも目が疲れにくいと好評だった。

当時の広告では“落ち着いた大人の麻雀”と紹介され、シニア層にも人気があった。

ハードウェア性能ではPC-8801版に劣るものの、心理的快適さに重きを置いたデザイン哲学が感じられる。

この傾向は、後の「家庭用知的ゲーム」路線の先駆けでもあった。

●比較から見える九十九電機の技術力

こうして見ると、各機種ごとにグラフィックや速度、思考ロジックの挙動が微妙に異なりながらも、どのバージョンも「安定動作」「本格麻雀体験」という共通コンセプトを貫いている。 この多機種展開を成功させた背景には、九十九電機の高い移植技術とプログラム抽象化能力があった。 当時はOSの共通APIも存在せず、グラフィックや音声の制御はハードウェア直書きが基本だったにもかかわらず、同社は見事に複数環境での再現を成し遂げている。

雑誌『マイコンBASICマガジン』1983年春号では、開発者インタビューの中で田口昭次氏がこう語っている:

「同じロジックを、機械語レベルで各機種に移すのは大変だったが、それをやり遂げたことで“ウルトラ”の名に恥じない仕上がりになった。」

まさに“ウルトラ”というタイトルは、技術の限界を超えるという意志の表れでもあった。

●総括:それぞれの機種に宿る“ウルトラ”の個性

『ウルトラ四人麻雀』は、単なるマルチプラットフォーム移植ではなく、各ハードの個性に合わせて最適化された多面体の作品である。 PC-8801版の俊敏さ、FM-7版の色彩美、PC-6001版の親しみやすさ、SMC-777版の尖り、パソピア7版の落ち着き── それぞれのバージョンが、異なるユーザー層の心をつかんだ。

もし現代のプレイヤーが実機やエミュレーターでこれらを比較プレイすれば、同じタイトルなのにまるで“兄弟作品”のように個性があることに驚くだろう。

この多様性こそが、1980年代初頭のパソコン文化の魅力であり、そして『ウルトラ四人麻雀』が今も語り継がれる理由である。

[game-10]

●同時期に発売されたゲームなど

★『ザ・ブラックオニキス』

:・販売会社:BPS(Bullet-Proof Software)・販売年:1982年・販売価格:6,800円・内容: 国産RPGの原点と呼ばれる作品で、後の『ウィザードリィ』や『ドラゴンクエスト』の礎を築いた。プレイヤーは迷宮を探索し、モンスターと戦いながら経験値を積み重ねる。 3Dダンジョン描画を実現した先駆的技術は当時の話題をさらい、「日本のパソコンでもRPGができるのか」と驚きを持って迎えられた。 『ウルトラ四人麻雀』と同年に登場した本作は、“思考型ゲームの夜明け”を象徴する存在であり、両者は知的ゲームの系譜として同じ時代を代表している。

★『ロードランナー』

:・販売会社:ブローダーバンド/アスキー(国内)・販売年:1983年初頭・販売価格:6,800円・内容: パズルアクションの金字塔。掘って逃げるという独自のルールとステージエディタ機能を備え、ユーザーの創造性を刺激した。 『ウルトラ四人麻雀』が静的な知的対戦であるのに対し、こちらは動的思考型アクションとして人気を博した。 どちらも「考えて動く」「読み合う」ことの面白さを教えてくれるという共通点を持ち、当時のパソコン文化を象徴する二大知的娯楽として並び称される。

★『ギャラクシアン』

:・販売会社:ナムコ(移植版:マイコンソフト)・販売年:1982年・販売価格:5,800円・内容: アーケードからの移植作品で、当時のマイコンではグラフィック面の限界に挑んだ意欲作。 隊列を組んで襲いかかる敵のアルゴリズムを再現したことで、処理速度とメモリ管理の重要性を知らしめた。 『ウルトラ四人麻雀』同様、限られたメモリ空間でAI的挙動を実装したソフトとして、技術者の間で高い評価を受けた。

★『ぴゅう太の冒険』

:・販売会社:トミー・販売年:1982年・販売価格:4,800円・内容: トミー(現タカラトミー)が開発した家庭用コンピュータ「ぴゅう太」向けのアクションゲーム。 教育向けコンピュータとして設計されたぴゅう太でありながら、ソフトウェア面で“遊び”の可能性を広げた点が評価された。 『ウルトラ四人麻雀』と並行してリリースされ、当時の「家庭で知的に遊ぶ」文化を代表するタイトルとして語られる。

★『ザナドゥ』

:・販売会社:日本ファルコム・販売年:1982年末~1983年初頭・販売価格:7,800円・内容: アクションとRPGを融合させた作品で、プレイヤーが成長しながら迷宮を攻略していくという構造が画期的だった。 『ウルトラ四人麻雀』と同時期に登場し、どちらもパソコンゲームに“深いルールと戦略性”を導入した点で共通している。 ファルコムと九十九電機、ジャンルこそ違えど、どちらも後のPCゲーム発展に決定的な影響を与えた。

★『ナイトライダー』

:・販売会社:電波新聞社(マイコンソフト)・販売年:1982年・販売価格:5,000円・内容: テレビドラマをモチーフにしたドライブアクション。実際のスピード感を数字とアスキーアートで表現し、当時の“限界表現”の象徴とされた。 『ウルトラ四人麻雀』が思考の静的表現であったのに対し、本作はダイナミズムを数値化する試みだった。 どちらも、パソコンという限られた媒体に人間的ドラマを持ち込もうとした挑戦的作品群である。

★『ザ・ゴルフ』

:・販売会社:HAL研究所・販売年:1982年・販売価格:4,800円・内容: 実際のゴルフルールを再現し、風向き・打撃角度・パワーを入力してスコアを競う。 BASICで書かれていながらも数値計算が正確で、現代のスポーツシミュレーションの原型ともいえる。 『ウルトラ四人麻雀』が思考ゲームの中でリアルさを追求したように、本作もスポーツを知的演算に変換するという共通哲学を持つ。

★『スペースマウス』

:・販売会社:T&Eソフト・販売年:1982年・販売価格:5,200円・内容: アーケードライクなシューティングゲーム。シンプルながらスピード感があり、T&Eソフトの高精度プログラミング技術を示す作品。 『ウルトラ四人麻雀』と同様、Z80系CPUの限界を押し広げた高速処理が評価された。 この時代は“マシン語による快適なレスポンス”が高級ソフトの証であり、両者はその象徴だった。

★『惑星メフィウス』

:・販売会社:ENIX(現スクウェア・エニックス)・販売年:1983年初期・販売価格:6,800円・内容: ENIXがコンテストを通じて発掘したアドベンチャーRPG。 コマンド選択式で進行し、パズル要素も強い。 『ウルトラ四人麻雀』と同じく、プレイヤーが“考える楽しさ”を味わうという共通点を持つ。 ジャンルは違えど、どちらも「思考型パソコンゲームの礎」を築いた功績で知られる。

★『平安京エイリアン』

:・販売会社:電波新聞社(マイコンソフト)・販売年:1981年末~1982年・販売価格:4,800円・内容: アーケードヒット作の移植で、穴掘りアクションの元祖。敵を罠に落とすというアイデアが評価され、戦略性の高いゲームとして人気を博した。 『ウルトラ四人麻雀』と比較するとジャンルは正反対だが、どちらも「限られた条件で最適手を導き出す」ことをテーマにしており、戦略性というDNAを共有している。

当時の雑誌では両者が“静と動の知的ゲーム”としてセットで紹介されることも多く、ユーザー層にも重なりがあった。

●1982年前後のゲーム市場の空気

この時代、日本のパソコンゲーム市場はまだ黎明期であり、開発者は学生や個人プログラマーが中心だった。 にもかかわらず、次々と革新的なアイデアが形になり、「日本独自のゲーム文化」が芽生えた。 『ウルトラ四人麻雀』もまたその潮流の中にあり、BASIC中心の時代に“マシン語による高速処理と知的対局”を打ち出したことで、一種の転換点を作った。

アクション・RPG・シミュレーションのジャンルがまだ明確に分かれていなかったこの頃、九十九電機はあえて麻雀というアナログ文化をデジタル化するという逆方向のアプローチをとった。

それが結果的に、以降の「大人向け・知的向けゲーム市場」の開拓につながっていくのである。

●“ウルトラ四人麻雀世代”が残した影響

1982年前後に登場したこれらの作品群には共通する理念があった。 それは「コンピュータを人間の頭脳の延長として使う」という発想だ。 戦略を練る、確率を読む、最適解を導く──これらの要素が、後のPC文化を育んだ。 『ウルトラ四人麻雀』はその中でも、最も人間的なAIを搭載した“知的対話型ゲーム”として際立っていた。 他の作品が世界や物語を描いたのに対し、本作は“卓上”という極小の世界の中に深い心理戦を築いたのである。

その姿勢は、後に「シミュレーションゲーム」や「AI対戦ゲーム」が隆盛する礎となり、ひとつの文化圏を形成した。

●総括:静と動の黄金期を生んだ1982年

1982年は、日本のパソコンゲーム史における「静かな知性と熱い創造性が共存した時代」だった。 『ウルトラ四人麻雀』のような思考型ソフトと、『ロードランナー』や『ギャラクシアン』のようなアクションが同時に輝いていたのだ。 その両輪があったからこそ、後の日本のゲーム文化は「感覚と論理の融合」を実現できた。

九十九電機の『ウルトラ四人麻雀』は、その中でひときわ異彩を放つ存在である。

AIの知能に挑み、静けさの中に熱を見出したその構造は、今なおレトロPCファンの心を掴んで離さない。

同時代の作品群とともに振り返るとき、『ウルトラ四人麻雀』はまさに――

“1982年という知的黄金期を象徴する一局”として語り継がれている。

■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【新品】Switch 遊んで強くなる!銀星囲碁・将棋・麻雀DX【メール便】

評価 4

評価 4[メール便OK]【新品】【NS】スーパーリアル麻雀 LOVE2〜7![在庫品]

【全品★半額★チャンス】29日0時〜 麻雀 ゲーム テレビ に つなぐ tv テレビ麻雀ゲーム TV麻雀ゲーム 家庭用 テレビゲーム グッズ 2人打..

評価 4.27

評価 4.27\セール・20%オフ/【PS4】SIMPLEシリーズG4U Vol.1 THE 麻雀

評価 5

評価 5【中古】 THE 麻雀/NintendoSwitch

遊んで麻雀が強くなる!銀星麻雀DX 【PS5】 ELJM-30520

【中古】PS2 プロ麻雀 極 NEXT廉価版

シルバースタージャパン 【PS4】遊んで麻雀が強くなる! 銀星麻雀DX [PLJM-17316 PS4 ギンセイマージャンDX]

遊んで麻雀が強くなる! 銀星麻雀DX PS4 PLJM-17316

SFC スーパーファミコンソフト アイマックス スーパー麻雀2 本格4人打ち 麻雀 スーファミ カセット 動作確認済み 本体のみ 【中古】【..

家庭用 テレビ麻雀ゲーム USB給電も可能

評価 4.05

評価 4.05

![[メール便OK]【新品】【NS】スーパーリアル麻雀 LOVE2〜7![在庫品]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10460000/10462390.jpg?_ex=128x128)

![シルバースタージャパン 【PS4】遊んで麻雀が強くなる! 銀星麻雀DX [PLJM-17316 PS4 ギンセイマージャンDX]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/jism/cabinet/0329/4535520003621.jpg?_ex=128x128)