【2/5はエントリーでP10倍!】G TUNE DG-I7G60 ゲーミングPC デスクトップ パソコン Core i7 14700F 32GB メモリ 500GB SSD GeForce RT..

評価 3.88

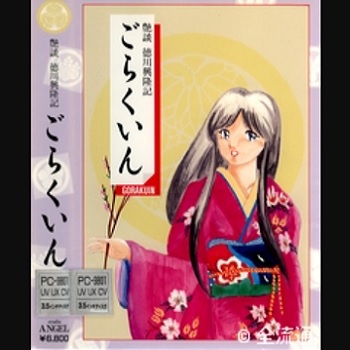

評価 3.88【発売】:全流通

【対応パソコン】:PC-8801、PC-9801、MSX、FM-7

【発売日】:1988年12月

【ジャンル】:アドベンチャーゲーム

■ 概要

戦国の時空を越える艶史ロマンの第二章

全流通が発売したパソコン用アドベンチャーゲーム『艶談・徳川興隆記ごらくいん』は、PC-8801、PC-9801、MSX、そしてFM-7といった当時の主要パソコン各機種に対応してリリースされた歴史ファンタジー作品である。シリーズ第2弾にあたる本作は、前作『いろはにほへと』の物語を引き継ぎながら、舞台を鎌倉から戦国の乱世へと移し、再び“歴史の歪み”を正すために時空を越える壮大な旅が展開される。タイトルにある「ごらくいん」とは「落胤(らくいん)」、すなわち血筋を継ぐ者という意味を持ち、まさにこの言葉が本作のテーマを象徴している。 本能寺の変、天下統一、徳川幕府の成立といった歴史の節目を背景に、主人公は“血の運命”と“恋”の二つの宿命に翻弄されながら物語を進めていく。史実と虚構、恋と宿命、そして権力の裏に隠された艶やかな人間模様が見事に交錯する構成が本作の最大の魅力であり、80年代後半のアダルトアドベンチャーの中でも異彩を放つ作品として知られている。

前作からの継承と新たな時代設定

『艶談・徳川興隆記ごらくいん』は、前作『いろはにほへと』の主人公である東国武士(とうごくたけし)を再び主役に据えている。前作では、源頼朝と義経の立場を入れ替えるという大胆な歴史改変の物語が展開されたが、その影響によって日本史そのものが歪んでしまうという結果を招いた。本作では、その“歴史の修復”が新たな目的として提示される。 物語の冒頭、主人公は静御前の血を引く女性・山本静香と共に、江戸幕府がわずか10年で崩壊してしまった未来を目の当たりにする。その原因が前作の歴史改変にあったことを知った二人は、再び時空を超えて戦国時代、1582年の京都へと旅立つ。そこは、織田信長が本能寺で命を落とす直前、天下が最も激動した時代。二人は、信長、明智光秀、豊臣秀吉、徳川家康といった歴史の巨星たちの運命を左右する渦中に身を置きながら、「徳川三百年の歴史」を取り戻すために奮闘していく。

ゲームシステムと構成

本作は、アドベンチャーゲームとしてはオーソドックスなコマンド選択式を採用しているが、シナリオの分岐が非常に多く、プレイヤーの選択によって複数の結末が用意されている点が特徴だ。テキストの描写は文学的でありながらも官能的な要素を含み、歴史改変の緊張感と恋愛劇の情感が絶妙なバランスで融合している。 PC-8801版や9801版では漢字表示をフル活用し、当時としては高精細な文字演出を実現。MSX版やFM-7版ではグラフィック枚数を抑えながらも、色彩や構図で時代の雰囲気を伝える巧みな演出が施されていた。 また、シナリオは章仕立てになっており、「京都編」「安土編」「江戸への道」など、各章ごとに歴史的な事件と女性キャラクターが登場する。プレイヤーはそれぞれの出会いを通じて、徳川興隆の裏に潜む人間ドラマを解き明かしていく。戦国時代の武将だけでなく、春日局やお市の方など、史実でも知られる女性たちが物語に深く関わることで、作品全体が単なる歴史改変ものではなく、“女性の系譜”によって歴史が動くというテーマ性を帯びている。

登場人物の魅力と象徴性

主人公・東国武士は、現代と過去を行き来する特異な存在として描かれており、その存在自体が「歴史の調停者」という象徴的な役割を持つ。彼は前作で静香と結ばれたものの、今回の物語ではその愛が再び試されることになる。静香は、単なる恋人ではなく“時を超える巫女”としての立場を担い、物語を精神的に支える中心的存在だ。 さらに、春日局(かすがのつぼね)は未来の徳川家を支える母性の象徴として描かれ、一方でお市の方は、愛と権力のはざまで揺れる女性像として表現されている。これらの登場人物たちは、単なる史実の再現ではなく、それぞれが“女の強さと悲しみ”を背負いながら、物語の艶やかさと深みを増していく。 また、サブキャラクターとして登場する少年・ひろきは、未来の象徴的存在として描かれ、東国武士と静香の旅における“希望”のメタファーとして機能している。こうした多層的なキャラクター描写が、単なる官能アドベンチャーの枠を超えた文学的味わいをもたらしている。

物語の主題とメッセージ性

『艶談・徳川興隆記ごらくいん』は、単なるエロティックな時代絵巻ではなく、「歴史とは何か」「愛とは何か」という哲学的なテーマを秘めている。前作で「愛によって歴史を変えた」主人公が、今度は「愛によって歴史を取り戻す」旅に出るという構造は、シリーズ全体に流れる倫理的な主題を明確にしている。 また、「ごらくいん=落胤」という言葉に象徴されるように、血筋や因果、そして“継承”が本作の重要なキーワードだ。歴史を修復するという行為は、単に過去を元に戻すことではなく、「未来を守るための犠牲と選択」を意味している。プレイヤーはその選択を繰り返す中で、愛と責任、そして人間の儚さについて考えさせられる構成になっている。

グラフィックと音楽による世界観

当時のパソコンゲームとしては高い完成度を誇るグラフィックが本作のもう一つの魅力である。戦国時代の京都や安土城を背景にしたビジュアルは、色彩こそ限られているものの、光と影の使い方、登場人物の表情、衣装の細やかな文様までが丁寧に描かれており、時代の緊張感と妖艶さを両立させている。 また、BGMはFM音源を活かした和楽器調の旋律が印象的で、特に静香との再会シーンや春日局との対峙シーンでは、琴や尺八を思わせる音色がプレイヤーの感情を引き立てる。音楽の面でも、単なる効果音ではなく“物語を支える音”として設計されているのが特徴だ。

総評としての位置づけ

『艶談・徳川興隆記ごらくいん』は、80年代パソコン文化の中でも特異な位置を占める作品である。成人向けゲームという枠に収まりながらも、ストーリーの構成力とテーマ性、そして時代背景へのこだわりは非常に高く、当時のユーザーの間でも「単なるアダルト作品ではない」と評価された。後年のアドベンチャーゲームに影響を与えた作品としても知られ、タイムスリップと歴史修正を題材にした後続作品の礎を築いたと言える。 シリーズとしての一貫性と、時代考証に裏付けられた重厚な物語性が融合し、プレイヤーの心に残る「大人のための歴史浪漫」として今も語り継がれる名作である。

■■■■ ゲームの魅力とは?

歴史と艶の融合——時代絵巻としての完成度

『艶談・徳川興隆記ごらくいん』の最大の魅力は、史実に基づく歴史的背景と艶やかな人間模様が見事に融合している点にある。多くのアドベンチャーゲームが単線的な物語を提示するのに対し、本作は“歴史の運命を変える選択”という重層的なテーマを備え、プレイヤー自身が歴史の登場人物の一部となって運命を形作っていく。戦国という混沌の時代に生きる人々の心理描写は細やかで、特に女性たちが抱える苦悩や願いが丁寧に描かれている。春日局のおごそかな気品、お市の方の悲劇的な美しさ、静香の内面に宿る純粋な愛――それぞれが時代を象徴する“女の生き方”を通じて、歴史の流れに深みを与えている。 単なる官能描写に留まらず、感情の機微を通して人間そのものを描く手法が、本作を文学的な域に押し上げていると言ってよいだろう。

プレイヤーの選択が生み出す“もう一つの歴史”

プレイヤーの行動によって物語が枝分かれしていくマルチエンディング構成も、本作の大きな特徴である。選んだ言葉や行動が登場人物の運命を左右し、結果的に歴史の形までも変化していく。たとえば、お市の方を救うために取った選択が明智光秀の謀反を早めてしまうこともあれば、静香を守るために信長との対決を避けると、別の戦国大名の台頭が歴史を狂わせることもある。 この“歴史を弄ることの重み”が、単なる恋愛ゲームやアドベンチャーでは味わえない緊張感を生み出しており、プレイヤーは常に「正義とは何か」「愛とは何か」という問いに立ち向かうことになる。選択の積み重ねがドラマを構築するシステムは、のちのノベルゲームの先駆的構造とも言える。

グラフィックの艶と美意識

1980年代後半のPCゲームとして、本作のビジュアルは際立って洗練されていた。PC-9801版では、和紙を思わせる背景テクスチャや、屏風絵風の色彩構成を採用。キャラクターの立ち絵は柔らかい線で描かれ、女性の髪の流れや着物の質感まで丁寧に表現されている。静香が振り返る一瞬の仕草や、お市の涙が頬を伝う瞬間など、細やかなアニメーションが時代の静寂と哀愁を際立たせていた。 また、グラフィックのトーンは艶やかでありながら下品に陥らず、あくまで“美”としての官能を追求している。これは、単なる性的刺激を目的とせず、プレイヤーの感情と想像力を喚起する「心理的な色香」を表現しているからである。特に、灯籠の明かりが揺れる場面や、紅葉が散る夜の庭園など、情景描写が心に残るシーンが多く、アートワークとしても高く評価できる。

サウンドが織り成す情緒の深さ

音楽面でも『艶談・徳川興隆記ごらくいん』は高い完成度を誇る。FM音源によって再現された琴や笛の旋律は、プレイヤーを戦国の空気へと導く。特に印象的なのが、春日局との対面シーンで流れる静謐な旋律と、クライマックスでの本能寺の変を彩る緊迫した太鼓のリズムだ。音楽は物語の進行にあわせて緩急をつけ、緊張と緩和を巧みに演出している。 当時のパソコンではサウンド表現に制約が多かったものの、作曲者は限られた音色を駆使して“和の情緒”を再現することに成功していた。プレイヤーによっては、ゲーム終了後もBGMをカセットに録音して聴いていたというエピソードもあり、音楽が作品の印象を決定づける大きな要素であったことが伺える。

キャラクター描写の深みと関係性の緊張感

本作では、登場する女性キャラクターそれぞれに独自のドラマが与えられており、単なる恋愛対象にとどまらない人間味が感じられる。たとえば春日局は、若き日の葛藤と母性の覚醒を描いたキャラクターとして登場し、彼女の選択が後の徳川家の命運を握る。一方、お市の方は戦国の悲劇を象徴する存在であり、彼女との出会いがプレイヤーに“愛と忠義の矛盾”を突きつける構成になっている。 これらの人間関係は、単に選択肢の結果を左右するだけでなく、物語の哲学的テーマ——「歴史とは個人の愛と苦悩の積み重ねである」というメッセージ——を強調している。こうした深い心理描写が、アダルトゲームでありながら文学的な評価を得た理由のひとつである。

シリーズとしての連続性と進化

前作『いろはにほへと』からの継承も本作の魅力を支える重要な柱だ。タイムスリップという共通の設定により、シリーズを通して“歴史の修正者”としての主人公像が確立されている。『ごらくいん』では、その使命がより明確になり、歴史を正すという行為の意味を哲学的に掘り下げている。 さらに、システム面ではメッセージウィンドウや選択肢レイアウトの改善が行われ、テンポよく物語を進められるようになった。プレイヤーは過去の経験を活かしつつ、新たな時代設定の中でより複雑な選択を迫られる。つまり本作は、“進化した続編”というだけでなく、“前作を昇華させた思想的作品”として成立しているのである。

大人向けとしての品格と演出

『艶談・徳川興隆記ごらくいん』は、成人向けゲームでありながら、露骨な描写よりも“想像の余地”を重んじている。和の世界観における間(ま)や静寂を生かした演出が随所に見られ、プレイヤーは視覚的快楽だけでなく、心理的な緊張と解放を味わう。たとえば、静香と再会する場面では、セリフが途切れる「沈黙」が感情を深める演出として機能しており、文学的手法を感じさせる。 この「間の演出」こそが本作を格調高い作品へと導いており、他の同時期アドベンチャーとの差別化を決定づけている。

プレイヤー心理への訴求力

本作はプレイヤーに「過去を変えることの是非」を常に問いかける構造を持つ。自らの選択が歴史を修復するのか、それとも新たな悲劇を生むのか。その判断はゲームのエンディングだけでなく、プレイヤーの倫理観にも影響を与える。まるで“もう一人の歴史の神”になったような感覚を味わえる点が、他のアドベンチャーにはない魅力である。 また、各登場人物との対話の中で垣間見える人間の欲望や弱さは、プレイヤー自身の心の鏡のように作用し、物語の没入感を一層高めている。

美意識に貫かれたエロスの描写

本作の“艶”は決して露骨なものではなく、むしろ古典文学的な情緒を持つ。たとえば、夜風に揺れる髪、障子越しに映る影、淡く灯る蝋燭の炎といった描写が、直接的な表現以上に官能を感じさせる。これは日本の美学である「余白の美」や「見せぬ艶」を取り入れたものであり、全流通の企画意図が高度な演出思想に基づいていたことを示している。 結果として、『艶談・徳川興隆記ごらくいん』は単なるアダルトゲームではなく、“情緒の芸術”として成立しているのである。

まとめ:時代と愛を結ぶ幻想譚

総じて本作は、戦国の歴史と愛の物語を通じて“人間の宿命”を描いた意欲作である。歴史改変という壮大なスケールの中に、ひとりの男と数人の女性たちの交わりが繊細に描かれ、愛の形が時代によって変わりゆく様をプレイヤーに体感させる。 グラフィック、音楽、シナリオのすべてが高次元で融合しており、当時のパソコンアドベンチャーの頂点に位置づけられる作品と言っても過言ではない。歴史を愛し、物語を愛するすべてのプレイヤーに、今なお語り継がれる“和の幻想”を届けた傑作である。

■■■■ ゲームの攻略など

物語の流れを理解することが最大の攻略法

『艶談・徳川興隆記ごらくいん』の攻略で最も重要なのは、表面的な選択肢操作よりも“物語の流れ”を理解することである。本作は一本道のアドベンチャーではなく、複数の視点と時間軸が交錯する構成を持つため、どの時代・どの人物に焦点が当たっているかを常に意識して進めることが肝要だ。物語序盤の選択肢ひとつが、終盤の歴史的結果や恋愛関係に大きく影響するため、会話の細部まで注意深く読み取る姿勢が求められる。 例えば、序盤の京都での行動次第では、後にお市の方と出会うタイミングが変化し、彼女が救われるか否かが異なる展開を生む。このように、プレイヤーの「共感力」こそが最大の攻略要素となる点が、本作の奥深さを際立たせている。

戦国編・京都編・安土編の流れ

本作は大きく三つの章立てで進行する。「戦国編」は導入部にあたり、現代から戦国へのタイムスリップと東国武士・静香の再登場が描かれる。「京都編」では、織田信長を中心とする政権争いと、本能寺の変の前夜を巡る陰謀が物語の核となる。そして「安土編」は、徳川興隆の始まりと、主人公の選択が未来にどう影響するかを問う最終章である。 この三章構成の中で、各章ごとに登場する女性キャラクターが物語を象徴的に導く仕組みになっている。京都編での春日局との交流は“忠義と愛”を、安土編でのお市の方との邂逅は“悲劇と救済”を、それぞれ象徴しており、プレイヤーの行動によって彼女たちの運命が左右される。

会話選択肢のポイントと影響

選択肢は本作の要。単なる「はい/いいえ」ではなく、感情の表現や行動方針を問うような複雑な選択が多い。たとえば、静香が不安を漏らす場面で「励ます」「黙って見守る」「現実を告げる」という三択が出たとき、どの選択肢を取るかによって関係性が微妙に変化する。 「励ます」を選べば信頼度が上昇し、後に助けを得られる可能性が高まるが、「現実を告げる」を選べば冷たい印象を与えつつも、物語的には正しい判断となる場合もある。このように、感情の機微を反映した選択システムが、プレイヤーに深い没入感を与える要素となっている。

ヒロイン別ルート攻略のコツ

攻略対象となる主要ヒロインは3人。静香、春日局、お市の方である。 静香ルートはシリーズを通しての正統派ルート。過去と未来の均衡を保つためには、彼女との絆を深めつつも、必要な場面では“離れる勇気”が求められる。彼女を常に守る選択をしていると、真のエンディングに到達できないため、後半では一度距離を置く必要がある。 春日局ルートでは、忠誠心と恋心の板挟みがテーマ。彼女は徳川家の未来を支える存在であるため、彼女の立場を尊重しすぎると恋愛が進展せず、逆に情に流されると徳川興隆の条件が崩れる。このジレンマをどう乗り越えるかがポイントである。 お市の方ルートは悲恋ルート。救いのない結末も多いが、彼女の魂を鎮める選択を続けると、プレイヤーが“落胤”としての真実に辿り着く特殊エンディングが開放される。彼女との会話の中に散りばめられた「家系」「血筋」といったキーワードを見逃さないことが攻略の鍵だ。

好感度システムとエンディング分岐

本作のエンディングは主に4種類存在し、それぞれのヒロインとの関係性と歴史改変の成否で変化する。 1. 静香ルート:歴史修復成功・未来平和エンド 2. 春日局ルート:徳川興隆エンド(史実再現) 3. お市ルート:悲恋と転生エンド 4. ノーマルエンド:修復失敗、現代崩壊エンド これらの分岐は単にイベント回収だけでなく、プレイヤーの選択によって発生する“隠し好感度”が影響する。特定の行動を繰り返すことで相手の信頼を得る一方、他のキャラクターの嫉妬を買う場合もあり、心理戦のようなバランス調整が求められる。

アイテムと情報収集の重要性

本作では特定のアイテムを入手することでイベントが解放される。たとえば「信長の書状」を手に入れることで春日局ルートが分岐し、「香の壺」を静香に渡すと真エンド条件が満たされる。アイテムはストーリー進行中の会話や調査コマンドで入手できるため、無駄な行動を避けずに細部を探索する姿勢が大切だ。 また、登場人物の発言から歴史の矛盾を読み解く“情報パズル”のような仕掛けもあり、歴史的知識を持つプレイヤーほど深く楽しめる構造になっている。

戦略的なセーブと周回プレイ

シナリオ分岐の多さゆえに、セーブデータの管理も攻略の要である。重要な選択肢の前では必ず複数のセーブポイントを作ることを推奨する。特に中盤(京都編の終盤)では、選択によって一気にエンディング方向が分岐するため、セーブを怠ると取り返しがつかない展開に進むこともある。 さらに本作は周回プレイを前提とした設計であり、一度見たシナリオの中に“次周でしか選べない選択肢”が現れることがある。これにより、2周目以降のプレイで新たな視点や真実が解き明かされる構造になっている。

難易度とテンポのバランス

『艶談・徳川興隆記ごらくいん』の難易度は一見高いように見えるが、ストーリーを丁寧に読み解けば自然と正解ルートに導かれるよう設計されている。プレイヤーが焦らずに選択肢を吟味し、登場人物の感情を読み取ることで、攻略の道筋が見えてくる。アクション性は皆無で、テンポは穏やかだが、その分、文章の深みと心理的緊張感がプレイヤーを離さない。 この“読む快感”を攻略の一部とするデザインが、本作を他のゲームとは一線を画す存在にしている。

隠し要素と裏技

特定の条件を満たすことで出現する隠しイベントも存在する。たとえば、春日局の信頼度を最大にした状態でお市ルートに入ると、通常では見られない“夢の中の邂逅イベント”が発生し、歴史の裏側に隠された真実が明かされる。また、特定のシーンでキーボードの特定キーを押すと開発者メッセージが現れるなど、遊び心に満ちた仕掛けもある。 こうした要素はプレイヤーへの“贈り物”のような存在であり、周回プレイをさらに魅力的なものにしている。

最終章を乗り越えるための心構え

ラストの安土編では、プレイヤーの過去の行動がすべて集約され、最終選択によって運命が決まる。この場面では“誰のために歴史を修復するのか”という問いが突きつけられ、静香・春日局・お市の三者との関係性が同時に試される。攻略のコツは、愛情だけでなく“覚悟”を示す選択を取ることだ。情に流されると悲劇の結末を迎えるが、心を鬼にして行動すれば歴史は救われる。 この道徳的選択が、単なるエンディング分岐を超えた“人間の決断”として機能しており、プレイヤーはゲームを通じて人生的なテーマに直面することになる。

完全攻略への指針

全ルートを制覇するためには、まず静香ルートで基本構造を理解し、次に春日局ルートで政治的側面を学び、最後にお市ルートで真の結末へ挑むのが理想的な順序である。これにより、各ルートに散りばめられた伏線がすべて繋がり、最終的に“落胤”というキーワードの意味が明確に浮かび上がる。 最初は物語の複雑さに戸惑うかもしれないが、繰り返しプレイするうちに、それぞれの選択が歴史の糸を紡ぎ直す行為であることに気づく。この“再構築の快感”こそが、『艶談・徳川興隆記ごらくいん』最大の攻略報酬なのだ。

■■■■ 感想や評判

プレイヤーを唸らせた“歴史×艶”の融合美

『艶談・徳川興隆記ごらくいん』は、発売当時からコアなパソコンユーザーを中心に高い評価を得た作品である。特にPC-8801やPC-9801ユーザーの間では、“単なるアダルトゲームではなく、歴史小説のような深みを持った異色作”として語り継がれている。 当時、アドベンチャーゲームはまだシステム的にもシンプルな作品が多かったが、本作はその中に文学性を持ち込み、戦国史の裏側を艶やかに描いたことで、他の同時代タイトルとは一線を画していた。多くのプレイヤーが「これはゲームというよりも、インタラクティブな歴史ドラマだ」と感想を述べており、歴史を題材にしながら感情の機微を丁寧に表現した点が特に評価された。 また、“艶談”という言葉が示すように、恋愛や官能の描写がありながらも、それが物語の芯を支えるものとして機能しているのが印象的で、決して露骨ではない“日本的な美”を感じさせると評された。

当時の雑誌・ユーザー評価

1980年代後半のパソコン雑誌では、『艶談・徳川興隆記ごらくいん』は“知的で艶やかな歴史ファンタジー”というキャッチコピーで紹介された。特に『マイコンBASICマガジン』や『ログイン』などでは、シナリオの完成度に対する絶賛のコメントが目立つ。 あるレビュー記事では「艶という言葉に安易な期待を寄せる者には、むしろ難解な文学として立ちはだかるだろう」と記されており、単なる刺激作としてではなく、プレイヤーの思考力を問う作品として受け止められていた。 読者投稿欄では、「春日局のセリフが今でも耳に残る」「お市の最期のシーンで涙が止まらなかった」「静香との再会に胸が締めつけられた」といった感想が相次ぎ、キャラクターの情感豊かな描写がユーザーの心を捉えていたことがわかる。

文学的評価と物語構成の巧みさ

評論家筋からも、本作はしばしば“物語性の強いアドベンチャーゲーム”として取り上げられている。特に、シリーズ全体に通じる「歴史修正」「愛と宿命」「時を超える絆」という三大テーマが、緻密に構成された文章によって支えられている点が高く評価された。 本作のシナリオは、一見すると単純な歴史改変譚に見えるが、実際には“過去を変えることは、未来の犠牲を伴う”という道徳的問いを内包しており、プレイヤーがそれを体験を通して考えさせられる構造になっている。 また、物語の語り口がどこか古典文学を思わせる静謐さを持っており、対話文のテンポや文語調のナレーションなどが全体に独特の品格を与えている。こうした“文学的アプローチ”が他のアドベンチャー作品との差別化につながり、「まるで源氏物語を現代に移植したような世界観」と評するファンも多い。

キャラクター描写への共感

プレイヤーの間で特に話題となったのが、登場女性キャラクターたちの心情表現である。春日局は母性と野心を併せ持つ女性として描かれ、その“聖と俗”の狭間で揺れる心がリアルだと評された。お市の方については、彼女の悲劇的運命に共感する声が非常に多く、「彼女の選択肢だけは正解が分からなかった」という感想も寄せられている。 そして、シリーズを通じてのヒロインである静香に対しては、“時を超える愛”を象徴する存在としての人気が絶大だった。特に、彼女が主人公に向けて語る「たとえ時が変わっても、心は変わらない」というセリフは、多くのファンの心に残っており、後年SNS上でも名台詞として引用されるほどである。 このように、キャラクターたちの感情の揺らぎを繊細に描く筆致が、アダルトゲームの枠を越えた普遍的な評価を呼んでいる。

歴史的再現性への評価

一方で、歴史ファンや戦国時代愛好家からも高い評価を受けた。史実の登場人物を忠実に再現するだけでなく、その行動の裏にある“人間の感情”を掘り下げて描いた点が評価の中心である。 織田信長や徳川家康といった大名たちが、ただの背景人物ではなく、主人公の決断に実際に影響を与える存在として登場するため、プレイヤーはまるで歴史そのものに介入しているような感覚を味わえた。 また、1582年という設定年が絶妙で、本能寺の変を中心に据えることで、プレイヤーが「歴史の転換点」に立ち会う感覚をリアルに体験できた。これにより、“歴史を学びながら楽しめるアドベンチャー”としても高い支持を得ている。

プレイヤー層の広がり

発売当初は成人向けカテゴリーに属していたため、一部では“マニア向け”と捉えられていたが、口コミで評判が広がるにつれ、大学生や社会人を中心にファン層が拡大した。特にPC-9801版の登場により、文章重視のユーザーが多い層に浸透し、一般のアドベンチャーゲーム愛好者にも注目されるようになった。 後年にはリバイバル的な人気も起こり、PCエミュレーター上で再プレイするユーザーや、ファンサイトで攻略情報を共有するコミュニティも誕生した。これは、作品が単なる一時的な話題作ではなく、“物語を通して考えさせる”タイプの知的ゲームとして評価された証拠である。

批判的意見とその受け止め方

もちろん、すべてが賛否両論なしというわけではない。一部のプレイヤーからは「シナリオが難解すぎる」「官能表現が文学的すぎてわかりにくい」といった声も上がった。特に若年層プレイヤーの中には、“もっと明快な恋愛ストーリーを期待していた”という意見も見られた。 しかし、そうした批判もまた本作の“深さ”を裏付ける証でもある。開発陣は、刺激的な展開ではなく“静かな情熱”を描くことを意図しており、その芸術性が理解されるには一定の成熟が必要だった。結果的に、『艶談・徳川興隆記ごらくいん』は“わかる人にはわかる名作”としてカルト的な評価を得ていった。

後世への影響と再評価

1990年代以降、ノベルゲームや恋愛アドベンチャーが隆盛を迎える中で、本作の影響を受けたとされるクリエイターは少なくない。特に“歴史+恋愛+タイムスリップ”という構造は、その後の数多くの作品に受け継がれている。 一部のインディー開発者は「『艶談・徳川興隆記ごらくいん』のように、恋愛を通じて歴史を語るスタイルに影響を受けた」と公言しており、物語体験の原型として再評価される動きもある。近年ではレトロゲーム再評価ブームの中で、本作の文学的価値や美術的完成度を取り上げる記事が増えているのも注目に値する。

ファンの記憶に残る名シーン

プレイヤーの記憶に強く残るのは、やはりクライマックスで描かれる“歴史を正すか、愛を取るか”の選択である。どちらを選んでも代償を伴う結末が待っており、その重さが長く心に残ると多くのファンが語っている。 特に「歴史を修復し、静香と別れる」エンディングでの別離のシーンは、涙なしでは見られない名場面として伝説化している。 また、春日局の最後の微笑みや、お市の方が炎の中で語る最期の言葉など、それぞれのキャラクターの“終わり方”が強烈な印象を残し、プレイヤーの心に深い余韻を与えている。

総合的な評価

総じて、『艶談・徳川興隆記ごらくいん』は「アダルトゲームでありながら文学として成立した稀有な例」として、今なお語り継がれている。 評価の中心は、ストーリーの完成度、登場人物の深み、そして和の美意識に基づく官能表現である。批評家やゲーム誌の採点では、グラフィックや音楽も平均以上の評価を得ており、特に“雰囲気の統一感”が高く評価された。 現代においても、レトロゲームファンや研究者の間では「80年代後半の国産アドベンチャーの到達点のひとつ」と評されることが多く、ゲーム史の中で確かな位置を築いた作品である。

■■■■ 良かったところ

1. 歴史と恋愛が融合した重厚なストーリー

『艶談・徳川興隆記ごらくいん』の最大の魅力は、単なる恋愛アドベンチャーにとどまらず、歴史の流れを背景に人間の情愛と宿命を描いた点にある。特に本能寺の変という史実を物語の核に据え、主人公とヒロインたちの想いが“徳川興隆”という大きな歴史の流れと絡み合う構成は、当時のプレイヤーを強く惹きつけた。 恋と歴史、運命と選択が見事に重なり合い、ただ読み進めるだけではなく“自分の決断で歴史を形づくる”という感覚を味わえる。こうした「歴史に参加している感覚」を持たせた物語設計は、後年のノベルゲームにも通じる先駆的手法であり、当時のユーザーからも「プレイヤーの感情を動かす本格ドラマ」として称賛された。

2. 女性キャラクターの描写が繊細で深い

多くのプレイヤーが挙げる良かった点として、登場する女性キャラクターたちの心理描写の細やかさがある。静香、春日局、お市の方という三者三様の女性が、それぞれ異なる時代観と人生観を背負って登場する。 静香は“永遠の恋”を象徴する純愛の化身であり、春日局は“忠義と母性”の狭間で揺れる現実的な女性、お市の方は“悲劇の宿命”を受け入れながらも誇り高く生きる女性として描かれている。彼女たちのセリフの一つひとつに重みがあり、プレイヤーはその想いに共感し、時に胸を締めつけられる。 特に、春日局が主人公に向けて放つ「愛ゆえに離れることもまた忠義」という台詞は、当時のユーザー間で語り草となった。このような文学的なセリフの数々が、単なるゲームの枠を超えてプレイヤーの心に残り続けている。

3. 美しく完成度の高いグラフィック演出

本作のグラフィックは、当時のPCゲームの中でも屈指の完成度を誇っていた。色数や解像度の限られたPC-8801やFM-7といった機種でありながら、陰影の表現や構図の工夫によって、戦国時代の空気をリアルに感じさせる描画がなされている。 特に、夜の本能寺に燃え広がる炎のシーンや、月明かりに照らされた静香の横顔のシーンなど、プレイヤーの記憶に残る場面が多い。これらは技術的な限界を超えた“絵画的演出”として高く評価されている。 グラフィックの線や色の配置には、当時のデザイナーの“日本美”に対する理解が見て取れ、わずかな色彩で深い情感を表現している。画面全体に漂う静謐な空気は、後の和風ビジュアルノベルの源流といっても過言ではない。

4. 音楽と効果音が作り出す情感

音楽の演出も、多くのファンが「心に残る名曲揃い」と語る要素のひとつだ。オープニングテーマの荘厳な旋律は、これから始まる時空を超える物語への期待を高める。シーンごとに流れるBGMは、琴や笛、太鼓を思わせる音色が使われており、戦国の情景と見事に調和している。 静香との再会シーンでは優雅な琴の音が、春日局の登場では緊張感のある和太鼓が、お市の最期の場面では哀愁を帯びた笛の旋律が流れる。音楽がプレイヤーの感情を誘導するだけでなく、キャラクターごとの個性を表す“もう一人の登場人物”として存在している。 また、効果音のタイミングも巧妙で、蝋燭の揺れる音、風が障子を鳴らす音、刀を抜く音などがリアリティを高めており、プレイヤーは画面の向こうに時代の息吹を感じ取ることができる。

5. テキストの美しさと文学的表現

『艶談・徳川興隆記ごらくいん』の文章は、アドベンチャーゲームというよりも“和風小説”に近い。文語調のナレーションと現代語の会話が絶妙に交錯し、登場人物たちの感情や景色を詩的に描いている。 特に夜の描写や自然の移ろいを表す言葉が美しく、「風が花を散らす音に、過ぎ去る時を感じた」「灯の消えた京の町に、恋の残り香が漂う」といった表現は、まるで文学作品を読んでいるような趣を持つ。 こうした日本語の美しさを活かしたテキストデザインが、当時のゲームプレイヤーに新しい感覚を与えた。文章を読むこと自体が楽しみになる作品として、今でも評価が高い。

6. マルチエンディングによる深いリプレイ性

本作のもうひとつの良点は、プレイヤーの選択によって結末が大きく変わるマルチエンディング構成だ。 静香、春日局、お市の方それぞれに専用のエンディングが用意されており、さらにプレイヤーの行動次第では隠しの“徳川真興隆エンド”にも到達できる。この複雑な分岐構造は、プレイヤーに繰り返し挑戦する意欲を与えた。 1周目では理解できなかったキャラクターの行動の意味が、2周目以降で伏線として回収される構成もあり、物語全体を再読するような快感が得られる。こうした周回プレイ前提の深い設計は、後年のADVゲームの発展に繋がった重要な要素でもある。

7. 歴史的考証とファンタジーの融合の妙

史実に基づきながらも、物語の中では時空移動や超常的な要素が自然に溶け込んでいる。 例えば、本能寺の変を回避する方法を模索する場面では、歴史的資料に基づいた設定と、静香の“時を超える力”という幻想的要素が巧みに組み合わされている。こうしたリアリティと幻想の調和が、プレイヤーに「もしかすると本当にこういう裏話があったのでは」と思わせるほどの説得力を生んでいる。 この構成は、歴史ファンにも物語ファンにも訴える普遍的な魅力となっている。

8. 和の美意識が貫かれた演出

本作全体に流れる“静けさと間”の美学は、日本的感性を極めた演出の賜物である。 恋の場面でも派手な演出はなく、障子越しの影や淡い光で感情を表現するなど、想像の余白が残されている。この「見せすぎない艶」の表現が、他の成人向け作品との差を生み、“格調高い美”として多くのファンに愛された。 また、ラストの安土編で静香が涙を見せずに背を向けるシーンなど、“言葉にしない感情”が印象的に描かれており、日本的な余情(よじょう)を感じさせる。これこそが『ごらくいん』を名作たらしめた美意識である。

9. 精緻なUIと読みやすい設計

PC-9801版では、当時としては先進的なユーザーインターフェースが採用されていた。メッセージウィンドウの透明度や文字の配置が工夫され、長文でも読み疲れしにくい。選択肢のレイアウトも整理されており、直感的な操作が可能だった。 また、セーブ・ロードのレスポンスも速く、複数のルートを検証する際の快適さがプレイヤーから高く評価された。文章重視のゲームでありながら、プレイ体験のテンポを損なわない設計がなされていた点は、全流通の技術力の高さを感じさせる。

10. 心に残るメッセージ性

最後に、多くのプレイヤーが語る「良かったところ」は、この作品が放つ“人生の教訓”そのものである。 「愛とは何か」「歴史とは誰のものか」「正義とは個人の幸福を犠牲にしてでも守るべきものか」――こうした問いを、プレイヤー自身が物語の中で体験を通して考えさせられる。 エンディングに辿り着いた時、ただのゲームクリアではなく、“ひとつの人生を生き終えた感覚”を味わえるのだ。これは他の作品では得難い、深い読後感と言える。 『艶談・徳川興隆記ごらくいん』が時を越えて愛され続ける理由は、単なるゲームの面白さではなく、人間そのものを描いた普遍的なテーマにあるのだろう。

■■■■ 悪かったところ

1. 難解で取っつきにくいストーリー構成

『艶談・徳川興隆記ごらくいん』は高い文学性と重厚なテーマを持つ一方で、その複雑な構成がプレイヤーを戸惑わせる要因にもなっていた。物語は時系列が頻繁に入れ替わり、現代・戦国・未来の描写が交錯するため、初見プレイヤーには理解が難しい部分が多い。 また、前作『いろはにほへと』の内容を知っていることを前提にした展開が多く、シリーズ初体験のユーザーは人物関係や歴史的背景を把握しづらかった。 プレイヤーの中には「何を目的に行動しているのか途中で分からなくなった」「ヒロインの登場順や時代の流れが把握しづらい」といった意見もあり、もう少し導入部での説明や整理が欲しかったという声が多く寄せられている。

2. 一部シナリオのテンポが重すぎる

本作は会話中心のアドベンチャーであり、文章量が膨大だ。そのため、じっくり物語を味わいたいユーザーにとっては魅力的だが、テンポを重視するプレイヤーにはやや冗長に感じられた。 特に中盤の京都編では政治的な会話や戦略的議論が長く続き、アクション性や場面転換が少ないため、緊張感が一時的に失われるとの指摘もある。 また、テキストの一文一文が文学的なため、軽快なゲーム展開を期待していたプレイヤーには「読み物としては優れているが、ゲームとしては停滞する箇所がある」と感じられたようだ。 このように“芸術性”を追求した結果、テンポ感に犠牲が出た点は、評価と表裏一体の課題だった。

3. 選択肢の影響が分かりにくい

『ごらくいん』のもう一つの難点は、プレイヤーの選択がどのような結果に繋がるのかが直感的に把握しづらいことだ。選択肢の中には、意味が抽象的なものや、直後には変化が現れないものも多く、後半になって初めて影響が出るケースがある。 そのため、初回プレイでは“理不尽に見える分岐”が発生し、意図せずバッドエンドに進むことがあった。特に恋愛要素の好感度判定は明示されない仕様のため、「正しい行動をしているつもりなのに関係が悪化した」という不満も寄せられている。 プレイヤーによっては、シナリオを理解するよりも「攻略情報を見ないと進めにくい」と感じた者も多く、現代のADVのような視覚的フィードバックがあればより快適だっただろう。

4. 一部のエンディングが救いがなさすぎる

本作はマルチエンディング方式を採用しており、プレイヤーの選択次第で結末が大きく変わる。しかし、その中には非常に重く、精神的に辛い結末も含まれている。 特にお市の方ルートでは、彼女が悲劇的な最期を迎える展開が多く、プレイヤーの中には「救いのある終わり方を選びたかった」という意見が少なくなかった。 また、ノーマルエンドにおいては“歴史修復失敗=現代崩壊”というバッドエンドが唐突に訪れるため、努力が報われない印象を受けたプレイヤーもいた。 このように、ドラマ性を重視するあまりプレイヤーの達成感が損なわれる部分があり、「やり直す気力を失った」と語るユーザーもいたほどである。 しかし、これもまた“歴史に絶対の幸福はない”という本作の哲学を貫いた結果であり、意図的な苦味とも言える。

5. 操作性・インターフェースの制約

当時のパソコンゲーム全般に言えることではあるが、本作も操作性の面でやや不便さが残っていた。 特にMSX版やFM-7版では処理速度が遅く、画面の切り替えやテキストの表示に数秒のラグが発生することがあった。 また、選択肢を選ぶ際にキーボード入力が必要な箇所があり、マウス操作に慣れていないプレイヤーにとっては煩雑に感じられた。 UIデザインそのものは上品だが、現代的なADVのような利便性はまだ確立されておらず、「セーブの手順が多い」「既読スキップがない」などの不満が当時のレビューでも散見された。 一部のユーザーは「テンポを崩さないためにも、より直感的な操作性が欲しかった」と述べている。

6. システム間の違いによる不公平感

マルチプラットフォーム展開された本作だが、機種によって表現の差が大きく、特にグラフィックやサウンド面で格差が見られた。 PC-9801版では美しい高解像度グラフィックとFM音源による豊かな音楽が堪能できたが、MSX版では色数の制限や音質の低下が顕著で、一部のイベントCGが省略されていた。 そのため、MSX版ユーザーの中には「ストーリーは面白いが、表現の制限で雰囲気が半減している」と不満を漏らす者もいた。 また、FM-7版では文字表示が崩れるバグが報告されるなど、移植作としての完成度にムラがあった点は否めない。こうした技術的な制約は時代背景によるものではあるが、ユーザー間で「どの機種で遊ぶのが正解なのか」が話題になるほどだった。

7. 難易度バランスの不均一さ

本作は選択肢によるルート分岐の精密さが特徴だが、その分、難易度が不均一である。静香ルートは比較的進めやすい一方で、春日局ルートは政治的選択肢が多く、正解に辿り着くのが難しい。 特に安土編の一部では「選択肢が一見正しいのに失敗扱いになる」ケースがあり、理不尽に感じたプレイヤーも少なくなかった。 一方で、ヒントらしき伏線が巧妙に隠されているため、深読みができるユーザーにとっては挑戦的で rewarding(報われる)構造になっていた。 このように、作品全体としては完成度が高いものの、プレイヤーの読解力に大きく依存する作りであるため、カジュアルユーザーには敷居が高かったと言える。

8. 官能要素の扱いに賛否

タイトルに“艶談”とあるように、作品全体に官能的な雰囲気が漂うが、その描写のトーンについては意見が分かれた。 文学的表現を重視する一方で、直接的な刺激を求めていたユーザーには“物足りない”と映ったようだ。 逆に、過度に感情的な場面では「物語の深さが途切れた」と感じる人もおり、このバランスの難しさが一部の評価を分けた。 また、アダルト作品であるにも関わらず露出描写が少なく、比喩的な表現に終始する点に「大人向けとしては地味」と評する意見も見られた。 とはいえ、“美しさを優先した艶”という方向性を理解するプレイヤーには、むしろそれが高評価の要因になっており、まさに“感性が試される作品”だった。

9. テキストの量と難解な語彙

当時のゲームとしては異例の文字量を誇り、その文学的な文体も相まって、読解に体力を要する作品だった。 古語や歴史的用語が頻繁に登場し、戦国史に詳しくないプレイヤーにとっては、理解が追いつかない箇所も少なくなかった。 また、一文が長く、句読点が少ないために読みづらいと感じるプレイヤーもいた。 特に、PC-8801版ではスクロール表示の速度が遅く、長文が続くと“読むよりも待つ時間が長い”と感じた人もいたようだ。 このように、テキスト面のこだわりが裏目に出て“敷居の高さ”を生んでしまったのは否めない。

10. 現代的評価から見た古さ

今の視点から見れば、UIやシステムの古さ、セーブ制限、音声がないことなどは当然ながら時代的制約の結果である。しかし、現代のプレイヤーが再評価のためにプレイする際、どうしても“テンポの遅さ”や“操作の不便さ”を感じてしまう部分はある。 また、当時は斬新だった「時空を超えた恋愛」設定も、現在では類似作品が多く存在するため、新鮮味が薄れて感じられるかもしれない。 それでも、“昭和末期の文化としての味わい”や“古典文学のような余韻”を理解する視点を持てば、こうした古さもむしろ魅力に転じる。 とはいえ、今なお未プレイの人には「気軽に遊べる作品ではない」という点は正直に伝えておきたい。これは本作の“格式の高さ”と“時代性”の両面が生み出した宿命的な欠点である。

総括:完成度の高さゆえの“重さ”

総じて、『艶談・徳川興隆記ごらくいん』の悪かったところは、作品そのものの完成度が高すぎるがゆえに生じた“難解さ”と“重さ”に集約される。 一言で言えば、プレイヤーに思考と感情の両方を要求する作品であり、単純な娯楽として楽しむにはハードルが高い。 だが裏を返せば、それこそが本作が“文学的アドベンチャー”として確立した理由でもある。 つまり本作の短所は、そのまま“芸術性の高さ”の証明でもあるのだ。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

1. 永遠のヒロイン ― 山本静香(やまもと しずか)

『艶談・徳川興隆記ごらくいん』において最も多くのプレイヤーから愛されたキャラクターは、間違いなく静香である。前作『いろはにほへと』から続くシリーズを通してのヒロインであり、彼女の存在が物語全体の「心の軸」となっている。 静香は、源義経と静御前の血を引く女性として設定され、過去と未来を繋ぐ“魂の継承者”でもある。彼女の最大の魅力は、優しさの中にある強さだ。常に穏やかで、主人公を包み込むような愛情を見せるが、その心の奥には「歴史を正すためには愛すら犠牲にする覚悟」がある。 多くのプレイヤーは、彼女の“悲しみを内に秘めた笑顔”に心を打たれた。特にラストシーンで、主人公に別れの言葉を告げる静香の姿は、「日本的な美と儚さの象徴」として語り継がれている。 また、静香の声(テキスト上での口調)は柔らかく、敬語を使いながらも温かみがあり、まるで古典文学に登場する姫君のような印象を与える。その言葉づかいの美しさも、多くのプレイヤーが彼女を“永遠のヒロイン”と呼ぶ理由の一つである。

2. 聡明で母性的な女傑 ― 春日局(かすがのつぼね)

春日局は、本作の中で最も精神的に強い女性として描かれている。徳川家に仕え、将軍家の安泰を支える政治的存在でありながら、一人の女性として主人公への想いを抱くという、非常に複雑な立場にある。 彼女の魅力は、理性と情のバランスにある。表面上は冷静で理知的だが、内面には深い愛情と葛藤を秘めている。 多くのプレイヤーが印象に残ったのは、春日局が主人公に向かって言う「愛とは仕えること。だが、仕えるがゆえに離れねばならぬ」という台詞だ。この一言に、彼女の矜持と悲しみが凝縮されている。 春日局ルートでは、彼女の忠義と恋愛感情が交錯し、プレイヤーの選択によっては徳川家を守るために主人公と決別することもある。 その凛とした生き様は、恋愛ゲームのヒロインというよりも“歴史を支える女性”そのものであり、ファンからは「最も現実的で共感できる女性像」として支持を集めた。 春日局のシナリオをクリアしたプレイヤーの多くが、「恋よりも誇りを選んだ彼女が忘れられない」と感想を残している。

3. 悲劇の華 ― お市の方

お市の方は、戦国史の中でも悲劇的な女性として知られるが、本作でもその運命は変わらない。彼女の登場は中盤以降だが、存在感は圧倒的だ。 彼女は信長の妹でありながら、政治的な婚姻と裏切りの狭間で翻弄される。『ごらくいん』では、その彼女に“もうひとつの選択”が与えられる。つまり、愛を取るか、家を取るかという究極の選択である。 プレイヤーが彼女の心に寄り添い、正しい選択を積み重ねれば、お市の魂を救うことができるが、それは決して容易ではない。 彼女の魅力は、その儚さと気高さの共存にある。悲劇を受け入れながらも、最後まで美しく生きる姿は、多くのプレイヤーに“日本女性の理想像”を思わせた。 「たとえ歴史に残らずとも、あなたの心に咲けるなら、それでよいのです」――このセリフは、今なおファンの間で語り草になっている。 お市の方は、静香や春日局とはまた違う“哀しみの美”を体現したキャラクターであり、シリーズ全体を象徴する存在の一人といえる。

4. 主人公 ― 東国武士(とうごくたけし)

主人公である東国武士もまた、多くのプレイヤーにとって印象的なキャラクターである。一般的なアドベンチャーゲームの主人公のように無個性ではなく、彼自身の意志と信念を明確に持っている。 彼は現代から戦国時代へと何度も時空を越える存在でありながら、そのたびに“人としての選択”を迫られる。 歴史を正すために恋を諦めるのか、それとも愛のために未来を変えるのか――この二択が彼の人生そのものであり、プレイヤーは常に彼の心と一体化して物語を進めていく。 特に終盤での「俺は歴史を救いたいんじゃない。君を救いたいんだ」という台詞は、シリーズを通して最も感動的な瞬間として語り継がれている。 東国武士は“正義の象徴”ではなく、“人間の弱さを抱えた英雄”として描かれており、その人間味が物語のリアリティを支えている。 プレイヤーは彼を通じて、歴史の重みと愛の尊さの両方を体験することになる。

5. 謎多き少年 ― ひろき

『ごらくいん』で密かにファン人気が高いのが、少年キャラクター・ひろきである。彼は静香と主人公の旅に同行する若者として登場し、無邪気な言動で物語に明るさを添える存在だ。 しかし、物語を進めるにつれ、彼の正体が次第に明かされていく。実は彼は“未来から来た導き手”であり、歴史を修復するために派遣された存在であることが示唆される。 ひろきは、単なる脇役ではなく“未来と過去を繋ぐ鍵”として重要な役割を担っている。彼の何気ない一言が、後の重大な展開の伏線になっていることも多く、プレイヤーの中には「彼の言葉が忘れられない」という人も多い。 特に彼が主人公に語る「未来は変えられる。でも、人の心を変えるのはもっと難しい」という言葉は、作品全体のテーマを象徴する名言として有名である。

6. 歴史を彩る脇役たち

本作では、歴史上の人物たちが多彩に登場する。織田信長、明智光秀、徳川家康といった大名たちが、それぞれの立場から主人公たちに影響を与える。 特に信長の描き方がユニークで、従来の“苛烈な覇王”像とは異なり、どこか哲学的な側面を持つ人物として描かれている。 彼は「天下を取るとは、心を縛ること」と語り、主人公に対して「おぬしは何のために時を越えた」と問いかける。この対話が作品の知的な印象を強めている。 また、家康は静かながらも深い洞察を持ち、春日局の忠義を認める立場として登場する。彼の存在が物語に“歴史の重み”を与えている。 これらの脇役たちは単なる背景ではなく、主人公の精神的成長を促す“鏡”として機能しており、群像劇的な深みを生み出している。

7. プレイヤーたちの“心の推し”

ファンの間では、誰を“推しキャラ”にするかが大きな話題となった。 静香派は「彼女こそシリーズの魂」と称え、春日局派は「現実の女性として最も強い」と評し、お市派は「美しさと哀しさが最も日本的」と支持を集めた。 中には、「ひろきのような脇役にこそ救いがある」「信長が主人公の真の理解者だ」と語る熱心なプレイヤーも少なくない。 ファン同士の議論が今なお続くこと自体が、本作のキャラクター造形がいかに緻密で、人々の心に残るものであったかを物語っている。

8. キャラクターの美学と“和の艶”

本作のキャラクターは、どの人物も「艶」を持っている。それは外見的な色香だけでなく、言葉、仕草、覚悟といった“生き方の美しさ”に現れている。 静香の儚い微笑み、春日局の真っ直ぐな眼差し、お市の沈黙の中の気高さ――それぞれが「美しさとは何か」という問いに対する異なる答えを体現している。 プレイヤーは誰か一人に惹かれるというよりも、登場人物たち全員の生き様に心を動かされる。それこそが『艶談・徳川興隆記ごらくいん』の真の魅力であり、キャラクターたちの存在が“艶”という言葉を文学的な領域にまで高めている。

9. キャラクターたちが伝えるメッセージ

それぞれのキャラクターは、単なる物語上の役割ではなく、人生の真理を語る存在として描かれている。 静香は「愛とは永遠に形を変えて続くもの」、春日局は「信じることが愛の証」、お市の方は「悲しみの中にも誇りを見失うな」というメッセージを、プレイヤーに投げかける。 これらの言葉は、単なる台詞を超えて“哲学”として心に残る。だからこそ、多くのプレイヤーがエンディングを迎えた後も、彼女たちの言葉を思い返し、自らの生き方に重ね合わせているのである。

10. 総括 ― 人を超えて“象徴”となった登場人物たち

『艶談・徳川興隆記ごらくいん』に登場するキャラクターは、それぞれが単なる人物ではなく、“思想”や“美意識”を象徴する存在である。 静香は「純愛の象徴」、春日局は「忠義と誇りの象徴」、お市の方は「悲劇と再生の象徴」として、それぞれが異なる時代の女性像を代表している。 彼女たちはゲームの枠を超えて、プレイヤーの記憶の中で生き続ける。 だからこそ本作は、発売から数十年を経た今も、キャラクターたちの名を挙げればすぐに語り合える“永遠の古典”として輝きを失っていないのだ。

[game-7]

●対応パソコンによる違いなど

1. マルチプラットフォーム展開の意義

『艶談・徳川興隆記ごらくいん』は、当時としては珍しくPC-8801、PC-9801、MSX、FM-7といった複数の機種に対応して発売された。1980年代後半の日本パソコン市場は機種間の互換性がほとんどなく、同じ作品であっても環境によって表現や操作性が大きく異なる時代だった。そのため、各バージョンの差異は単なる“移植”というよりも、機種ごとに最適化された“別作品”と言っても過言ではない。 全流通がこのタイトルを複数プラットフォームで展開した理由には、当時のPCユーザー層の広がりが関係している。PC-8801ユーザーは学生・マニア層、9801は社会人・ビジネス層、MSXは家庭用寄り、FM-7はマルチメディア志向のユーザーが中心だった。つまり、『ごらくいん』は“パソコン文化の多様な層すべてに届ける”ことを意識して制作された作品だったのである。

2. PC-8801版 ― 原点であり完成度の高い標準モデル

まず最初にリリースされたのがPC-8801版である。このバージョンは“基準版”として企画され、シナリオやグラフィック、サウンドの全体バランスが最も整っているとされる。 当時のPC-8801はグラフィック表示能力が制限されていたが、16色モードを巧みに活用することで、陰影のある屏風絵風の背景や、女性キャラクターの柔らかな色調が再現されていた。特に静香の衣装や、京都の町並みの描写では、ドット絵の一粒一粒に職人技が感じられるほどの繊細さがあった。 また、テキストの表示スピードや操作性のバランスもよく、読みやすさに定評があった。8801版は当時のADVファンにとって最も馴染みやすく、シリーズを象徴する“原典”として今も支持されている。 ただし、FM音源非搭載の機種ではBEEP音による簡易BGMしか再生できなかったため、環境によっては音の印象が大きく異なったという報告もある。

3. PC-9801版 ― グラフィックと音楽が飛躍的に進化

PC-9801版は“完全版”とも言える存在だ。表示解像度が640×400ドットに向上し、色数も増えたことで、キャラクターの表情や衣装の質感がより滑らかになった。 背景美術のレベルは当時としては極めて高く、特に安土城の内部や夜の本能寺の描写は“パソコンでここまで表現できるのか”と話題になったほどだ。 また、音楽面でもFM音源ボードの効果が絶大で、琴・尺八・太鼓など和楽器を模した音色が立体的に響くようになった。BGMは場面ごとに繊細に変化し、静かな会話シーンでは控えめに、戦国の動乱では重厚に、と緩急のついた演出が可能となっている。 操作面でもマウス対応を部分的に実現しており、キーボード操作中心だった他機種に比べて快適さが向上。テキストウィンドウも半透明化され、背景絵を活かした設計となっていた。 多くのファンが“最も美しい『ごらくいん』体験”として9801版を支持している理由は、この総合的な完成度の高さにある。

4. MSX版 ― 限界に挑戦した家庭派向けバージョン

MSX版は、より広い層に作品を届けるために制作されたが、メモリやグラフィック性能の制約が厳しく、表現の簡略化が目立った。 CGは256×192ドットの8色表示が基本で、PC-9801版に比べると淡白な印象を受けるが、それでも背景や人物のシルエット処理には丁寧な工夫が見られる。 一部のイベントシーンでは静止画を活用し、照明効果や陰影を擬似的に再現するなど、技術的挑戦が多く評価された。 ただし、音楽面ではPSG音源のみのため、FM音源版のような深みは失われている。 それでもMSX版には独自の魅力がある。操作レスポンスが軽く、ロード時間も短いため、テンポよく物語を進めたいプレイヤーには好評だった。また、当時MSXを所有していた中高生が多く、入門的なアダルトゲームとして“和風ロマンに触れた最初の作品”として記憶に残っているケースも多い。

5. FM-7版 ― グラフィックアートとしての挑戦

FM-7版は、ビジュアル重視のユーザーを意識して制作された特別版である。 この機種はカラー表示が鮮やかで発色が良く、背景の色合いや光の表現に優れていた。そのため、京都の紅葉や夜桜の場面では他機種よりも鮮烈な印象を残す。 また、FM-7特有の柔らかいドット表現が、作品全体の幻想的な雰囲気にマッチしていた。 ただし、処理速度が遅いため、画面切り替え時の待機時間が長く、テンポが損なわれる場面もある。 音楽はPCMを活かした効果音が特徴で、他の機種にはない“環境音的演出”が追加されている。たとえば夜の虫の音や風の音が淡く流れ、プレイヤーを静寂の中へ誘うような工夫がなされていた。 FM-7版は“美しさで魅せる版”として評価され、後年レトロファンの間では「最も情緒的なごらくいん」と呼ばれることもある。

6. 各機種の演出差と印象の違い

全体を比較すると、PC-9801版が最も表現力に優れ、PC-8801版がバランスの良い標準モデル、FM-7版が色彩の美しさで勝り、MSX版が手軽さとテンポで優れていた。 それぞれの機種で描かれる“艶”の印象も微妙に異なる。 9801版では艶が“静謐な美”、FM-7版では“色の鮮やかさ”、8801版では“陰影の深さ”、MSX版では“純朴な物語性”として感じられる。 このように、同じシナリオでありながら、プレイヤーが受け取る感情のトーンが異なるのが面白い点である。 その違いを楽しむために、複数の機種で遊び比べたコアファンも少なくなかった。

7. 表示フォント・テキスト表現の差異

当時のパソコンはフォントレンダリングの仕様が統一されておらず、機種によって文章の印象が大きく変わった。 PC-9801では明朝体に近い細字フォントで、文学作品のような読みやすさがあったが、MSXやFM-7では太字で角ばった文字のため、やや硬質な印象を受ける。 また、8801版では1行あたりの文字数が少なく、行送りが多いため、物語のテンポが詩的に感じられる。このテキスト表示の差が、各バージョンの読後感の違いを生み出していたのも興味深い。

8. サウンド技術の進化が生んだ“音の艶”

音楽は機種によって劇的に変化する。9801版ではFM音源による多重和音が可能になり、琴や笛の旋律が豊かに響いた。一方で8801版は単音中心で、どこか素朴で静かな印象を与える。 FM-7版では、PCMサンプリングによる環境音の導入が最大の特徴で、風・水・鳥の声といった自然音が物語の情感を支える。 MSX版では音源が限定的なため、旋律を簡略化し、短いループでテンポを維持する作りだった。結果として“淡い回想のようなBGM”になり、これはこれで作品の儚さと調和していると評価された。 音に重点を置いたプレイヤーの間では「ごらくいんは聴くゲームだ」と称されたほどで、サウンドの演出が作品の評価を左右したと言える。

9. ファンによる比較と議論

発売後、多くのパソコン雑誌やファン同士の交流掲示板では「どの版が最も優れているか」が話題となった。 PC-9801版派は“映像美と音楽の完成度”を、8801版派は“原作の雰囲気とテキストの味わい”を支持。FM-7派は“色彩の美と情緒”を称え、MSX派は“親しみやすさとアクセス性”を評価した。 このように、各バージョンに熱心な支持者が存在したこと自体が、本作がいかに多くのユーザーに影響を与えたかを物語っている。 今なおレトロゲームコミュニティでは「静香の微笑みは9801版が最も美しい」「FM-7版の紅葉が忘れられない」といった具体的な比較談義が続いている。

10. 総括 ― “同じ物語”であり“異なる芸術”

結論として、『艶談・徳川興隆記ごらくいん』は、機種ごとに全く異なる体験を提供する稀有な作品である。 PC-9801版は“完成された映画”、8801版は“舞台劇”、FM-7版は“絵画”、MSX版は“詩”のようだと評されることが多い。 どのバージョンも、それぞれの機種の個性を活かしており、単なる移植ではなく、時代ごとの表現技術を駆使した「パソコン文化の結晶」と言える。 これこそが全流通の開発陣が目指した“マルチプラットフォーム時代の美学”であり、今日まで語り継がれる理由である。

[game-10]

●同時期に発売されたゲームなど

1. 当時のPCゲーム界の空気と『ごらくいん』の位置づけ

『艶談・徳川興隆記ごらくいん』が登場した1980年代後半、日本のパソコンゲーム市場はまさに成熟期を迎えていた。PC-8801、PC-9801、MSX、FM-7など複数のプラットフォームが共存し、シミュレーション、アドベンチャー、RPG、恋愛、さらには成人向けジャンルまでが群雄割拠していた時代である。 特にこの時期は、“物語性を重視したアドベンチャーゲーム”が数多く登場し、プレイヤーが文章と絵によって世界に没入するというスタイルが定着しつつあった。 『ごらくいん』はその中でも「歴史」「恋愛」「艶」の三要素を融合させた作品として独自の地位を確立し、同時期に登場した他の名作たちと並び語られる存在となった。

2. ★『いろはにほへと』(全流通/1986年/7,800円)

『艶談・徳川興隆記ごらくいん』の前作にあたる作品であり、本シリーズの原点である。 舞台は鎌倉時代末期。源頼朝と義経の立場が入れ替わるという大胆な歴史改変を軸に、主人公・東国武士と静香の運命的な出会いが描かれる。 テキスト中心のADVでありながら、恋愛と歴史の融合というテーマを明確に打ち出し、後の『ごらくいん』へと繋がる時空ロマンの基礎を築いた。 この作品の成功が、続編開発の直接的なきっかけとなり、ファンからも“ごらくいん以前の序章”として再評価されている。

3. ★『デジタル・デビル物語 女神転生』(T&Eソフト/1987年/8,800円)

同時期にPC-88、PC-98、MSXなどで展開された人気作品。 悪魔召喚というSF的要素を取り入れつつも、神話や宗教観を主題にした重厚な世界観で話題を呼んだ。 『ごらくいん』と同様に“人間の意志”と“運命の力”をテーマにしており、プレイヤーの選択が物語を左右する点でも共通している。 ジャンルはRPG寄りだが、ストーリー性の強さからアドベンチャーゲーム愛好者の支持も厚かった。

4. ★『サイレントメビウス』(マイクロキャビン/1988年/9,800円)

当時の人気漫画を原作としたサイバーパンクADV。 美しい女性キャラクターと近未来的な東京を舞台に、霊的存在“ルシファード”との戦いを描く。 グラフィックの洗練度や音楽の完成度が高く、“ビジュアルノベル”という言葉が一般化する前に、その方向性を示した作品とされる。 『ごらくいん』と比較すると、時代設定は未来だが、女性の内面描写や人間関係の心理的深さという点で精神的な共通点が多い。

5. ★『ハイドライド3』(T&Eソフト/1987年/9,800円)

当時の日本RPGの代表作の一つ。 アクション要素を持ちながら、善悪の概念やカルマシステムを導入し、プレイヤーの行動が物語に影響するという革新的な設計が話題となった。 『ごらくいん』が“愛と歴史の選択”をテーマにしたように、『ハイドライド3』も“倫理と行動の選択”を問う作品であり、時代を象徴する哲学的ゲームデザインの潮流を共有している。

6. ★『ルナティックドーン』(アートディンク/1987年/9,800円)

プレイヤーの自由な生き方を描いた初期のサンドボックス的RPG。 歴史や運命に縛られず、冒険者・商人・騎士などさまざまな生き方ができる点が特徴で、自由度の高さで注目を集めた。 『ごらくいん』とは対照的に、決められた運命を拒否して生きる人間の姿を描いており、“歴史に従うか、抗うか”というテーマの対比でよく比較された。

7. ★『リグラス』(クリスタルソフト/1987年/7,500円)

中世ヨーロッパ風の世界を舞台にしたファンタジーアドベンチャー。 絵画のようなビジュアルと荘厳な音楽が特徴で、芸術的完成度の高さから“洋風ごらくいん”と呼ばれることもあった。 恋愛要素や宗教的テーマを織り交ぜ、静かな会話劇によって物語が進む点が『ごらくいん』と非常に近い。 当時の評論では、両作品を“東西の静謐な叙事詩”として比較する記事が掲載されている。

8. ★『ANGELUS(アンジェラス)』(エニックス/1988年/9,800円)

“死神と少女”を主題としたサイコ・サスペンスADV。 美しいグラフィックと幻想的な音楽が高く評価され、文学的演出で注目を浴びた。 『ごらくいん』と同様、エロスとタナトス(生と死)を題材にしており、当時のユーザーからは「日本のADVが一気に成熟した」と評された。 アドベンチャーゲームに“芸術性”を求める流れを作った点で、両作は同じ時代精神の中に位置している。

9. ★『マハリト』(HAL研究所/1988年/7,800円)

戦国ファンタジーを題材にしたアドベンチャーRPG。 魔術と戦国文化を融合させ、史実の人物をモチーフにした登場キャラクターが数多く登場する。 『ごらくいん』のような歴史改変テーマとは異なるが、“日本史をベースに異世界を構築する”という発想は共通しており、国産ゲームが独自の神話世界を構築していった時代の象徴的作品といえる。 なお、“戦国+神秘”という要素から、『ごらくいん』の影響を受けたとも言われている。

10. ★『サイレントサナトリウム』(ハミングバードソフト/1988年/8,800円)

病院を舞台にしたサスペンスADV。 心理描写を重視し、登場人物たちの内面に潜む欲望や罪を探る構造になっている。 この作品は、“人間の心理の暗部”を掘り下げるアプローチで『ごらくいん』と共通しており、後に「心理的官能アドベンチャー」として同系統の文脈で語られることが多い。 両作品とも、表面的な刺激ではなく“心の艶”を描くという点で共鳴しているのが印象的である。

11. ★『シャドウゲイト』(ケムコ/1988年/8,500円)

ファンタジーアドベンチャーの名作であり、パズル性の高さで知られる。 グラフィックや雰囲気の点で『ごらくいん』とは異なるが、静寂と恐怖を巧みに融合させた演出が共通している。 “何も起こらない静かな時間の緊張感”という点で、実は『ごらくいん』の間の取り方に通じる美学を持っていた。

12. ★『アンジェリーク』(光栄(現コーエーテクモ)構想初期/企画1988年)

『ごらくいん』の翌年に構想段階が始まった女性向け恋愛シミュレーションの原点。 直接の関連はないが、“愛を通して運命や歴史を変える”というテーマが共通しており、開発者の中には『ごらくいん』を影響作品として挙げる者もいた。 この系譜は後の乙女ゲーム文化の萌芽へと繋がっていく。 つまり、『ごらくいん』の存在が、男性向けだけでなく“恋愛を物語として扱う”文化そのものを拡張する契機となったともいえる。

13. 同時期作品との共通テーマ ― 「選択」と「運命」

上記の作品群に共通するキーワードは“選択”である。 プレイヤーが下す選択が登場人物の生死、歴史、愛、倫理、信仰などに影響する構造が、この時代のADVに共通して見られる。 『艶談・徳川興隆記ごらくいん』もまさにその潮流の中心にあり、物語を進めながらプレイヤー自身の価値観を問うという構造は、後の作品群へ多大な影響を与えた。 この1987~1988年の短い期間は、“プレイヤーの心を映す鏡としてのアドベンチャー”が誕生した転換点といっても過言ではない。

14. 当時のユーザー層が見た“ごらくいんと他作の違い”

他作品が「物語を見せる」ことに重点を置いていたのに対し、『ごらくいん』は「物語に寄り添わせる」設計であった。 多くのADVが外側からキャラクターを観察させる構造を採っていた中で、本作は“自分自身が登場人物の心の内に入り込む感覚”を重視していた。 この“内面参加型アドベンチャー”という発想こそが革新的であり、のちのビジュアルノベルにおける感情移入システムの先駆けとなったと考えられている。 同時期のファンは「ごらくいんは読むものではなく、感じるもの」と評しており、その没入感が突出していた。

15. 総括 ― “静かな熱狂”の時代を彩った傑作群

『艶談・徳川興隆記ごらくいん』が発売された時代は、パソコンゲームが単なる娯楽から“芸術性を帯びた表現メディア”へと進化した瞬間だった。 同時期のタイトル群はいずれも強烈な個性を放ちながらも、人間の内面、選択、運命、歴史、愛といった普遍的テーマを共通項として持っていた。 その中で『ごらくいん』は、“和の情緒と艶”という独自の美意識を武器に他作品との差別化を果たし、文学性の高い国産アドベンチャーの象徴となった。 こうして1980年代末は、“静かな熱狂”の時代として記憶されている。派手さではなく、静寂と詩情の中に感動を宿す――『ごらくいん』が示したその方向性は、今もなお多くのクリエイターに受け継がれている。

[game-8]

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト N88-日本語BASIC(86) [PC-98D44-VW(K)]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/no_photo.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト N88-日本語BASIC(86)システムディスク・PCトレーニングディスク[PC-98DX]・日本語BASIC(86)辞書ディ..](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/9282/155009822m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト ファーランドストーリー 大地の絆[3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155004192m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト 項劉記[3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155005727m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト 太閤立志伝[3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155004982m.jpg?_ex=128x128)