【セール】7/2発売 ゲーミングノートパソコン GeForce RTX 5060 AMD Ryzen 7 260 メモリ 32GB SSD 1TB 14型 165Hz Webカメラ 顔認証 Wi..

【発売】:光栄

【対応パソコン】:PC-8801、PC-9801、MSX2、FM TOWNS、X68000

【発売日】:1992年7月30日

【ジャンル】:シミュレーションゲーム

■ 概要

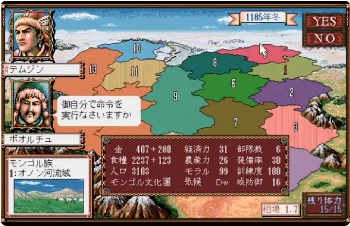

1990年代初頭、日本のパソコンゲーム市場において「歴史シミュレーション」というジャンルを確固たる地位に押し上げたのが光栄(現コーエーテクモゲームス)でした。『信長の野望』や『三國志』といった日本や中国の歴史を扱った作品群が既に高い評価を得ていた中で、1992年に世に送り出されたのが『蒼き狼と白き牝鹿・元朝秘史』です。本作は、同社の人気シリーズ「蒼き狼と白き牝鹿」の第3作目にあたり、チンギス・ハーンを中心としたモンゴル帝国の勃興とその後の拡大、さらには元朝の成立に至るまでを描いた壮大な戦略シミュレーションゲームです。

タイトルにある「蒼き狼と白き牝鹿」という言葉は、モンゴルの建国神話に由来します。蒼き狼と白き牝鹿の間に生まれた子孫こそが、のちにモンゴル高原を支配する血統であるとされ、プレイヤーはまさにその伝説を体現する存在、チンギス・ハーンや彼を取り巻く諸勢力となって歴史の舞台を駆け抜けます。史実の流れを追体験できると同時に、プレイヤーの采配によって「もしも」の歴史を創り上げることができる点が、本作の大きな醍醐味でした。

本作のシステムは、前作『蒼き狼と白き牝鹿・ジンギスカン』(1987年)の基盤を受け継ぎながらも、さらなる進化を遂げています。従来の内政・外交・軍事に加え、新たに「文化圏」と「気候」という要素が組み込まれ、地域ごとの特色がゲームに強く反映されるようになりました。例えば、西欧の騎士国家とモンゴルの遊牧国家では使える兵科や経済基盤がまるで異なり、それを理解したうえで戦略を立てる必要があります。また、顧問や家臣の役割が増し、プレイヤーの意思決定が人材登用に大きく左右されるようになった点も特徴的です。

物語としてのスケールも前作以上に広大です。初期の「モンゴル高原の統一」から始まり、世界各地に遠征する「チンギス・ハーンの雄飛」、さらに孫にあたるフビライ・ハーンが主役となる「元朝の成立」と、複数のシナリオが用意されています。これにより、モンゴル帝国の興隆から衰退までを長期的に体験できるのはもちろん、プレイヤーはジャムカやトオリル・ハーンといったチンギス・ハーンのライバル勢力を選んでプレイすることも可能になりました。史実をなぞるだけでなく、異なる歴史展開を紡ぎ出すことができる柔軟性こそが「歴史シミュレーション」の真髄であり、本作が評価される大きな要因となっています。

また、本作ならではの特徴として「オルド」と呼ばれる后妃システムの強化が挙げられます。后妃との交流によって後継者をもうけることができ、彼らの能力値や特性が次世代のプレイに影響を与えるという要素は、単なる戦略ゲームを超えて「一族経営シミュレーション」の色合いを強めています。后妃ごとに隠された好みや資質が存在し、それに合ったアプローチを見抜いて選ぶことが攻略の一環となっている点もユニークでした。こうした仕組みにより、軍略と家族経営が一体化した独自のゲーム体験が実現しています。

ゲームの戦闘面も従来作から進化しています。行軍フェイズと戦闘フェイズが明確に分けられ、戦場では鳥瞰視点を活かしたシミュレーションが展開されます。兵種も歩兵・弓兵・騎兵の単純な分類から大幅に拡張され、「重装歩兵」「長弓兵」「騎士」「象兵」「投石機」など地域ごとの特色を反映した多様な部隊が登場しました。これらの兵種は文化圏によって利用可否が決まっており、プレイヤーは文化的背景を理解したうえで兵力を整える必要があります。この仕組みは単にゲーム性を豊かにしただけでなく、当時の歴史的リアリティを強調するものでもありました。

さらに本作は、歴史上の人物が多数登場する点でも注目されました。モンゴルの将軍だけでなく、日本の源頼朝や欧州のリチャード1世、イスラム世界のサラディンといった同時代の英雄たちが世界の各地で登場し、プレイヤーが彼らを操作できる場合もあります。これにより、モンゴル帝国を中心に据えながらも、ユーラシア全域を舞台とした壮大な「歴史群像劇」としての色合いが濃くなっています。

音楽面では、大島ミチルによる重厚で雄大な楽曲が採用され、モンゴル草原の広がりや戦場の緊張感を見事に表現しました。これまでの光栄作品がやや機能的なBGMに留まっていたのに対し、本作では音楽がゲーム世界への没入感を大きく高める役割を担っていたといえます。

発売当初、本作はPC-8801を皮切りに、PC-9801、FM TOWNS、X68000、MSX2といった当時の主要パソコン機種へと次々に移植されました。機種ごとにグラフィックや音源表現に違いがあり、プレイヤーは自分の環境に応じて多彩な「元朝秘史」を楽しむことができました。このマルチプラットフォーム展開もまた、本作が幅広い層に浸透する要因となったのです。

総じて、『蒼き狼と白き牝鹿・元朝秘史』は、光栄が築き上げた歴史シミュレーションの集大成的な作品であり、同時に新たな挑戦を取り入れた意欲作でした。単なる戦略ゲームにとどまらず、文化・気候・人材・家族といった多角的な要素を織り交ぜることで、ユーザーに「歴史を生きる」体験を提示した点は画期的です。今なおファンの間で語り継がれる理由は、この奥深さとスケールにあると言えるでしょう。

■■■■ ゲームの魅力とは?

『蒼き狼と白き牝鹿・元朝秘史』の魅力を一言で表すならば、それは「壮大な歴史を自分の手で紡ぎ直せる自由さと、システムの緻密さが融合した体験」です。単なるシミュレーションではなく、ユーザーに「歴史を動かす存在」になったかのような実感を与える点が、本作ならではの強烈な面白さを生み出しています。ここではその具体的な魅力をいくつかの観点から掘り下げてみましょう。

1. 歴史のIFを楽しむ自由度

本作の最大の魅力のひとつは、史実通りの歴史を追体験できると同時に、プレイヤーの選択によって全く異なる「もしも」の展開を作れる点です。

例えばシナリオ1「モンゴル高原の統一」では、史実では敗れ去ったジャムカやトオリル・ハーンといったライバルを操作し、彼らがチンギス・ハーンに勝利する未来を描くことができます。

また、世界編に移行すれば、ユーラシアの英雄たちと肩を並べたり、時には敵対したりしながら新しい国際秩序を築くことが可能です。源頼朝やサラディンといった実在の人物を自軍に迎え入れ、全く別の帝国を築き上げる――こうした体験は歴史シミュレーションの枠を超えた「物語創造の遊び」として、多くのプレイヤーを惹きつけました。

2. 人材登用とオルドの奥深さ

シリーズの象徴とも言える「オルド」システムは、本作でさらに進化しました。后妃たちは単なるイベント要素ではなく、それぞれに隠された性格や能力値を持ち、プレイヤーがどのようにアプローチするかによって結果が変わります。成功すれば子どもが生まれ、その子が後継者として次世代を担います。

この仕組みは単に血統を繋ぐだけでなく、家族経営シミュレーション的な面白さを加えていました。「どの后を選ぶか」「どのようにして彼女との関係を深めるか」が、長期的な国力や人材の質に直結するのです。

また、家臣団の登用も魅力的です。能力の高い将軍や顧問を抱え込むことができれば、戦略の幅は一気に広がります。しかし、文化圏や気候の違いによって忠誠心が変わるなど、人事面は一筋縄ではいきません。まさに人材マネジメントこそが国家運営の根幹であることをプレイヤーに実感させてくれるのです。

3. 戦闘システムの戦略性

前作から大きく拡張された兵種の存在も、本作の醍醐味です。

「軽装歩兵」「重装歩兵」「長弓兵」「騎士」「象兵」「弓騎兵」「攻城兵器」など、地域の特色を反映した多様なユニットが登場し、軍編成には深い戦略性が求められます。たとえば、西欧の騎士は突撃力に優れる一方で、モンゴルの弓騎兵は機動力と遠距離攻撃力を兼ね備えており、使い方次第で少数精鋭の戦術も可能です。

さらに戦闘は行軍フェイズと部隊戦闘フェイズに分かれて進行するため、戦場に至るまでの補給や移動も重要な要素になります。この「前線にたどり着くまでの戦い」があることで、単なる戦闘シーンの積み重ねではなく、戦役全体を俯瞰したプレイが楽しめるのです。

4. 文化圏と気候のリアリティ

他の歴史シミュレーションには見られなかった「文化圏」と「気候」の概念が導入された点も、本作をユニークな存在にしています。

文化圏は日本・中国・モンゴル・中央アジア・インド・イスラム・東欧・西欧と分けられ、それぞれの文化が内政・軍事・人材登用に影響を与えます。文化の異なる后妃との間に生まれた子どもが“スーパーキャラ”となる場合もあり、意外な組み合わせがプレイヤーに新しい可能性を提示します。

気候もまた、産業構造に直結します。乾燥地域では農業が不利になり、温暖湿潤気候では農耕が発展しやすいといった特徴があり、プレイヤーは自然環境を踏まえた政策を取らなければ効率よく国を発展させることができません。この仕組みは、歴史のリアリティを強化すると同時に、プレイヤーに新しい戦略的思考を求めました。

5. シナリオの多様性と長期プレイの面白さ

シナリオが増えたことで、プレイヤーはさまざまな時代や立場からゲームを始めることができました。

チンギス・ハーンの青年期から始めることもあれば、フビライ・ハーンの元朝成立を担うこともでき、あるいはユーザーシナリオで源頼朝やリチャード1世を操ることも可能です。歴史上のパソコンゲーム()人物を自分の手で動かすことで、時間を忘れるほど没頭できる点が長所でした。

また、シナリオクリア時には次の時代に移行でき、連れていく家臣を選べるなど、長期的な視点で国家経営を楽しめる仕組みも用意されていました。この継続性がプレイヤーの「もっと続けたい」という欲求を満たし、リプレイ性を高めています。

6. 視覚・音楽表現による没入感

グラフィック面では、機種ごとの性能差を活かして当時としては高水準の表現がなされました。特に戦場画面の擬似3D的な鳥瞰図表現は、臨場感を大いに高めました。また后妃とのイベントで表示されるビジュアルはプレイヤーの印象に強く残り、当時としては画期的な要素でした。

音楽は大島ミチルによる荘厳でドラマチックな楽曲が多数収録され、プレイヤーを大草原や戦場へと引き込みます。重厚なテーマ曲から緊張感ある戦闘曲まで、ゲーム体験を支える重要な要素となっていました。

7. 光栄作品ならではの奥行き

最後に挙げたいのは、本作が光栄の歴史シミュレーションシリーズの中でも独特の位置を占めているという点です。『信長の野望』や『三國志』は国内外でも広く知られた時代を扱っていますが、『蒼き狼と白き牝鹿・元朝秘史』はよりマイナーな題材に挑戦しました。そのため、歴史に詳しい人ほど「この時代をゲームで扱ったか」と驚き、歴史に疎い人でもゲームを通じて新しい知識を得られるきっかけとなりました。

他のシリーズに比べるとシステム的に癖が強く、評価が分かれる面もありましたが、その独特の個性こそがファンに強い印象を残したのです。

このように、『蒼き狼と白き牝鹿・元朝秘史』の魅力は、自由度・戦略性・人材登用の奥深さ・歴史再現性・視覚表現・音楽演出といった複数の要素が有機的に組み合わさっている点にあります。プレイヤーごとに全く異なる体験が生まれるため、同じシナリオを何度も遊び直したくなる「リプレイの楽しさ」が尽きない――それが本作が今なお語られる理由のひとつだといえるでしょう。

■■■■ ゲームの攻略など

『蒼き狼と白き牝鹿・元朝秘史』は、単なる歴史再現型のシミュレーションゲームではなく、プレイヤーに緻密な戦略眼と長期的な視野を求める作品です。そのため、遊び方によっては序盤で行き詰まってしまうこともあれば、工夫次第で歴史を大きく塗り替える快感を得られることもあります。ここでは本作をより深く楽しむための「攻略法」や「プレイ上のコツ」、さらには「裏技的要素」について順を追って解説していきましょう。

1. 序盤攻略 ― 高原統一への第一歩

シナリオ1「モンゴル高原の統一」は、本作の入門編に位置づけられていますが、決して簡単ではありません。序盤は兵力も資金も限られているため、まずは近隣の小勢力を取り込み、自勢力の安定基盤を築くことが重要です。

ポイントは「人材確保」。序盤から能力の高い武将を味方に引き入れられるかどうかで、その後の展開が大きく変わります。敵勢力を攻略した際には必ず将軍の登用を試み、降伏を受け入れさせることで戦力を強化しましょう。

また、序盤の戦闘では無理に正面からぶつかるのではなく、弓騎兵や機動力の高い部隊を使って側面攻撃を仕掛けるのが有効です。補給線を意識しつつ、兵站を切らさないことが長期戦に耐えるコツとなります。

2. 中盤攻略 ― 多文化圏を統治する

シナリオが進み、勢力が拡大していくと、今度は「文化圏」と「気候」の違いに直面します。ここで重要なのが「適材適所の人材配置」です。

文化圏が異なる人材は能力を発揮しにくい場合がありますが、逆に異文化の将軍や后を取り込むことで、強力な子孫(スーパーキャラ)が生まれる可能性もあります。そのため、内政や軍事のバランスを見ながら、多様な人材をうまく登用することが攻略の鍵です。

中盤では内政コマンドの使い方が特に重要です。経済基盤を整えずに無理に領土拡大を狙うと、兵糧や資金不足に陥り、あっという間に反乱や敗戦へと繋がります。農業と商業をバランスよく発展させること、そして必要に応じて文化圏に合わせた政策を打つことが中盤を安定させる秘訣です。

3. 後半攻略 ― 世界制覇を見据えて

後半に突入すると、舞台はモンゴル高原を超え、ユーラシア大陸全体へと広がります。この段階では強大な勢力との激突は避けられず、兵種や軍団の組み合わせが勝敗を分けます。

攻略のポイントは「兵科の多様化」。特定の兵種に頼るのではなく、槍歩兵で騎兵を押さえつつ、弓兵で牽制し、象兵や攻城兵器を前線で活用するといった複合的な戦術が必要になります。

また、遠征の際には補給線を意識することが不可欠です。特に乾燥気候や寒冷地では兵糧不足が発生しやすく、補給のない行軍は自軍を壊滅させかねません。侵攻する地域の気候を見極め、余裕を持った物資運搬を心がけることが後半攻略の最大のポイントといえるでしょう。

4. オルドの活用

攻略に欠かせないもう一つの要素が「オルド」です。后妃との交流を成功させることで誕生する子どもたちは、次世代の将軍や統治者として大きな戦力になります。

オルドでは「お世辞を言う」「愛をささやく」「自慢する」といったコマンドを使い分ける必要があり、后妃ごとに好みが異なります。ここで適切な選択をすることで子どもを授かりやすくなり、長期的な国家経営が安定します。つまり、戦場だけでなく「家庭内外交渉」もまた重要な攻略要素なのです。

5. 裏技・小ネタ

本作には、プレイヤー間で語り継がれてきた「ちょっとした裏技」や「小ネタ」も存在します。たとえば、特定の状況下で意外な人物がスーパーキャラとして誕生したり、文化圏の異なる后妃同士の組み合わせによって驚くほど優秀な子が生まれたりと、隠れた要素を探すのも楽しみの一つです。

さらに、一部の移植版ではシナリオ数が増えており、通常版では体験できない「源平の争乱(1180年)」といった日本史的要素をプレイできることもありました。こうしたバージョン差を活用して遊ぶことも、ある意味で裏技的な楽しみ方といえるでしょう。

6. 難易度とプレイスタイル

本作は一見して複雑で難易度が高いように思われますが、プレイヤーが自分のスタイルに合わせて遊べる柔軟さがあります。

「史実通りにチンギス・ハーンで世界制覇を目指す」プレイもあれば、「小国で細々と生き延びる」プレイも可能です。どちらにも違った面白さがあり、特に小国で生き延びるプレイは緊張感が強く、玄人プレイヤーの間で人気がありました。

また、プレイヤーごとに「軍事特化」「外交重視」「人材育成中心」と異なる戦略が可能で、それぞれに成功ルートと失敗ルートが用意されている点がリプレイ性を高めています。難易度は決して低くありませんが、それを克服して勢力を伸ばしていく達成感は他に代えがたいものがあります。

まとめ

『蒼き狼と白き牝鹿・元朝秘史』の攻略において大切なのは、「短期的な勝利」よりも「長期的な国家運営」を意識することです。

人材登用・経済基盤の整備・兵科のバランス・オルドの活用・補給線の確保――これらをバランスよく行うことができれば、どんなシナリオでも安定した攻略が可能となります。

そして何よりも、本作の攻略の本質は「歴史の中で自分なりの物語を作ること」にあります。勝敗や効率だけでなく、自分の帝国をどう築き上げるか、その過程を楽しむことこそが最大の攻略法といえるでしょう。

■■■■ 感想や評判

『蒼き狼と白き牝鹿・元朝秘史』は発売当初から多くの注目を集め、ファンやメディアの間で賛否両論が語られた作品です。システムの革新性や題材の珍しさを高く評価する声がある一方で、複雑なゲーム性やプレイヤーへの要求の高さが「難しすぎる」と受け取られることもありました。ここでは、発売当時から現代に至るまでのプレイヤーや雑誌レビュー、ファンコミュニティの意見を整理しながら、その評価を掘り下げてみましょう。

1. プレイヤーからの評価 ― 深みを喜ぶ声

多くのプレイヤーがまず口にするのは、「歴史の広がりを体感できる」という感想です。モンゴルの遊牧国家から始まり、ヨーロッパや中東にまで勢力を伸ばしていくスケール感は、当時の他のシミュレーションゲームには見られないものでした。

特に、史実で接点のない人物を同じ舞台で動かせる点は大きな魅力とされ、「サラディンと源頼朝を同じ軍に組み込んで世界制覇を狙う」といった夢のようなプレイが可能であることが高く評価されました。

また、オルドによる后妃システムについては、「単なる戦略シミュレーションでは味わえない家庭的な要素が面白い」と好意的に受け止められました。后妃との交流が成功した際に見られるイベントグラフィックや、そこから生まれる次世代の子どもの能力に一喜一憂する体験は、プレイヤーに強い印象を残しました。

2. メディアの評価 ― 新要素の挑戦を高く評価

当時のゲーム雑誌や専門誌のレビューでは、本作の新要素である「文化圏」と「気候」の導入が話題になりました。これにより、各地域の特色がより鮮明に表現され、ゲームの世界観が広がった点が評価されています。

たとえば、ある雑誌では「遊牧国家と農耕国家の違いがプレイに影響を与えることで、単なる数値のやり取りにとどまらないリアリティを感じさせる」と称賛されました。

また、音楽面でも評価が高く、大島ミチルによる楽曲が「歴史シミュレーションにふさわしい壮大さを持っている」と好意的に紹介されています。グラフィック表現も当時のPCスペックを考えれば十分に高水準であり、イベントシーンや戦闘画面は「雰囲気づくりに大きく貢献している」と評されました。

3. 批判的な意見 ― 難解さと操作性

一方で、批判的な意見も少なくありません。特に指摘されたのは「複雑すぎるシステム」と「プレイヤーに対する不親切さ」でした。

文化圏や気候といった新要素は確かに新鮮でしたが、それを理解し活用できるようになるまでには長い学習曲線が存在しました。「初めて遊んだときには何をすればいいのか分からず、すぐに敗北した」という声は多く、初心者には敷居が高かったのです。

また、人材登用や内政のシステムが煩雑で、他の光栄作品に慣れたプレイヤーでも戸惑うことがあったとされています。『信長の野望』や『三國志』のように比較的直感的に進められるシリーズと比べ、本作はややマニア向けの印象が強かったといえるでしょう。

4. 長期的な評価 ― ファンの間での位置づけ

発売から年月が経った後でも、『蒼き狼と白き牝鹿・元朝秘史』はシリーズの中で特別な存在と見なされています。

たしかにシステムの複雑さが批判されることはありましたが、それこそが「本作らしさ」としてファンの記憶に強く残りました。特に、チンギス・ハーンの孫であるフビライ・ハーンの時代までを扱った点は、他のゲームではほとんど題材にならなかったため、今なお「挑戦的な一作」として語り継がれています。

中古市場においてもプレミア価格がつくことがあり、希少性と共に「評価は割れたが、根強い支持を集めた作品」であったことがうかがえます。

5. プレイヤーの思い出 ― 個人的体験談

ファンコミュニティでは、本作を遊んだ当時の思い出が今でも語られています。

「最初に后妃を口説き落としたときのドキドキ感が忘れられない」「文化圏の違いを理解できずに苦戦したけれど、攻略法を見つけてからは夢中になった」「源頼朝でプレイできたのが衝撃的だった」など、体験談はバラエティに富んでいます。

中には、「大学のレポートよりもこのゲームに時間を使っていた」「学校の友人と将軍の強さについて議論した」といった、青春の一ページとして語られることも多いのが特徴的です。

6. 総評 ― 賛否両論の先にある魅力

総合的に見ると、『蒼き狼と白き牝鹿・元朝秘史』は「プレイヤーを選ぶ作品」であることは否めません。しかし、その分ハマった人にとっては代えの利かない存在となりました。

複雑でマニアックな要素が多い一方で、それらを乗り越えた先にある「歴史を自分の手で動かす快感」は非常に大きく、多くのファンにとって強烈な印象を残しました。

今日に至るまで語り継がれているのは、単なる懐古ではなく、本作が「他に類を見ない挑戦をしたゲーム」であった証拠だといえるでしょう。

■■■■ 良かったところ

『蒼き狼と白き牝鹿・元朝秘史』には、多くのプレイヤーを惹きつける独自の長所がありました。ここでは、プレイヤーが実際に感じた「素晴らしかった点」「特に印象に残った部分」「他の歴史シミュレーションにはない魅力」を整理して紹介していきます。

1. 壮大なスケール感と舞台設定

最大の魅力は、やはり扱うスケールの広大さにあります。ユーラシア大陸全域を舞台とし、モンゴル高原の小さな部族から出発して世界の覇権を握るまでの過程を描く壮大な物語は、当時の他のゲームには見られないものでした。

「源頼朝やリチャード1世、サラディンといった異なる文化圏の人物が一堂に会する舞台」は、歴史好きにとってまさに夢のような設定であり、この一点だけでも強烈な印象を残したといえます。

2. IFの歴史を創り出す楽しさ

プレイヤーが最もワクワクした点として、「史実を超えた歴史の再構築」が挙げられます。

チンギス・ハーンを操作して史実通りに世界帝国を築き上げることもできれば、彼の宿敵ジャムカやトオリル・ハーンで遊び、もし彼らが勝利したらという歴史を創ることも可能でした。

さらにシナリオを進めていくことで、日本やヨーロッパの英雄を操作できる自由度が広がり、「歴史シミュレーションでありながら、プレイヤーの物語創造の舞台にもなる」点は大きな評価ポイントでした。

3. 人材登用とオルドの奥深さ

「オルド」と呼ばれる后妃システムは、シリーズの象徴的要素ですが、本作ではその面白さが飛躍的に増しました。

后妃たちの好みを見極め、適切なアプローチをすることで後継者が誕生し、その能力が国家の未来を大きく左右します。生まれた子どもが優秀であればあるほど、次世代のプレイが楽になり、逆に凡庸であれば苦しい展開を強いられる――この緊張感がゲームに深い味わいを与えていました。

また、文化圏の異なる后妃との間に生まれる「スーパーキャラ」の存在は、多くのプレイヤーにとって忘れがたいサプライズとなりました。

4. 戦闘システムの戦略性

本作の戦闘システムは、前作から大幅に進化しました。

兵種が大きく増え、「槍歩兵」「弓騎兵」「騎士」「象兵」「投石機」など、多彩な部隊が戦場に登場するようになったことで、戦術の幅は格段に広がりました。

プレイヤーは単に兵力の数で押し切るのではなく、「どの兵種をどう組み合わせるか」を考えなければならず、これが知略を尽くす楽しみを生み出していました。

さらに、行軍フェイズと戦闘フェイズを分ける仕組みも好評でした。補給線を意識した遠征計画や、地形を利用した戦術が求められるため、まさに「戦争の全体像」をプレイヤーが体験できるのです。このリアルさが「本当に歴史の軍師になったかのようだ」という没入感を与えてくれました。

5. 文化圏と気候システムによるリアリティ

他のシミュレーションゲームにはなかった「文化圏」と「気候」の要素は、本作をユニークにしている点のひとつです。

農業に適した気候とそうでない地域の差、文化圏ごとの兵科や人材の違いがはっきり表現されており、プレイヤーは「地域ごとに異なる歴史的背景」を理解した上で戦略を練る必要がありました。

これにより「どの土地を支配するか」「どの文化圏と交流を深めるか」といった選択がゲーム性に深く関わり、他の光栄作品とは一線を画すリアリティを実現していました。

6. 音楽とグラフィックの演出

音楽面では、大島ミチルが手がけた重厚で壮大な楽曲がプレイヤーを魅了しました。草原を駆け抜ける爽快感や戦場の緊迫感を音で表現し、プレイヤーを物語の世界に引き込みました。

また、戦闘画面や后妃イベントにおけるグラフィックは当時のパソコンゲームとしては高水準であり、単なる数字のやり取りではない「ビジュアル的な手応え」を感じさせてくれました。

7. リプレイ性の高さ

本作のもう一つの良さは「何度でも遊び直せる」リプレイ性にあります。

選ぶシナリオや操作する人物によって展開は大きく変わり、プレイヤーごとに全く異なる歴史が生まれます。

また、一度クリアした後も別の文化圏や英雄を操作して遊ぶことで、新しい発見があるため、プレイヤーは長期間にわたって本作を楽しむことができました。

8. 光栄作品の中での独自性

『信長の野望』や『三國志』に比べ、題材的にはややマイナーな時代を扱った本作ですが、それこそが良かったという声もあります。

「他では味わえない歴史体験ができる」「知名度の低い人物を知るきっかけになった」といった意見があり、ゲームを通じて歴史の知識が広がった点を評価するファンも少なくありません。

総括 ― 良かったところの本質

総じて、『蒼き狼と白き牝鹿・元朝秘史』の良かった点は、「壮大なスケール」「自由度の高さ」「人材と家族のシステム」「リアルな戦闘」「独自の歴史題材」という複数の要素が相乗効果を生み出し、唯一無二の体験を提供していたことにあります。

プレイヤーの選択が確実に歴史を動かし、その積み重ねが物語となる――その実感を与えてくれることこそが、この作品が今も語り継がれる理由だといえるでしょう。

■ 悪かったところ

どんな名作であっても、プレイヤーの受け止め方によっては課題や改善点が見えてくるものです。『蒼き狼と白き牝鹿・元朝秘史』もまた、当時としては斬新な挑戦を数多く取り入れた作品でしたが、そのぶん戸惑いや不満を感じるユーザーも少なくありませんでした。ここではプレイヤーやメディアの意見を踏まえつつ、本作の「悪かったところ」として指摘されがちなポイントを整理していきます。

1. システムの複雑さと敷居の高さ

まず最も多く挙げられたのは「難解さ」です。

前作から大きく拡張された要素――文化圏や気候、オルドの複雑化、人材登用のシステムなどは一見すると魅力的ですが、初めて遊ぶプレイヤーには理解しにくい部分も多く、マニュアルを熟読しなければゲームが進められないという声が少なくありませんでした。

特に初心者は「何を優先すればいいのか分からないまま序盤で詰む」ことがあり、ライトユーザーにとっての敷居はかなり高かったのです。『信長の野望』や『三國志』であれば直感的に理解できる操作体系を持っていたため、その差がより大きく感じられました。

2. 操作性の煩雑さ

もう一つの課題は「操作に手間がかかる」という点です。

当時のパソコンゲーム全般に言えることではありますが、本作はコマンドが多岐にわたり、内政や外交を行う際には何度もメニューを辿る必要がありました。ユーザーインターフェースの洗練度が低く、「慣れるまでが大変」という印象を持たれる原因となりました。

また、行軍や戦闘時における細かい部隊操作も煩雑で、「戦略そのものより操作に神経を使ってしまう」という声も少なくなかったようです。

3. バランスの偏り

ゲームバランスについても意見が分かれました。

文化圏や兵種が増えたことで戦術的な奥深さが増したのは確かですが、その一方で「モンゴルの弓騎兵が強すぎる」「西欧の騎士団が圧倒的でバランスを崩している」といった指摘もありました。

また、シナリオによってはスタート時点の有利不利が極端で、小国で始めた場合にはどれだけ頑張っても大勢力に飲み込まれてしまうケースも多々あり、理不尽さを感じるユーザーもいたようです。

4. オルドの演出と賛否

后妃システムを強化した「オルド」は斬新な要素でしたが、その演出には賛否がありました。

一部のプレイヤーは「后妃との交渉イベントが冗長に感じられる」「何度も同じやり取りを繰り返すのが面倒」と批判しました。また、R15的な雰囲気を漂わせるビジュアルが人によっては違和感を覚える要因ともなり、「戦略ゲームにこうした要素は不要」と感じる層も存在したのです。

5. シナリオ間の難易度差

本作は複数のシナリオを収録していましたが、それぞれの難易度には大きな差がありました。

特に「フビライ・ハーンの時代」を扱うシナリオはプレイヤーから「規模が大きすぎて管理が煩雑」「細かい操作に追われて純粋に楽しめない」といった声が聞かれました。逆に「モンゴル高原の統一」は比較的シンプルなため、両者の難易度差が極端に感じられることもありました。

6. リアルさゆえの冗長感

文化圏や気候を導入したことでリアリティが増した反面、「テンポが悪くなる」という副作用もありました。

農業や産業を気候に合わせて調整する作業は、歴史的に見れば正しいのですが、ゲーム的には単調な繰り返しになりがちで「飽きやすい」と感じる人もいました。

「戦闘や外交に集中したいのに、細かい内政管理で時間を取られる」といった不満が出るのは、システムを複雑化したゆえのジレンマといえます。

7. グラフィックの物足りなさ(機種ごとの差)

当時としては健闘していたとはいえ、機種によってはグラフィック表現に差があり、特にMSX2版や初期のPC-8801版では「物足りない」と感じるユーザーもいました。

後発のFM TOWNSやX68000版と比較するとクオリティの差は顕著で、「同じゲームなのにここまで違うのか」と不満を覚えたプレイヤーも少なくありません。

8. シリーズ内での立ち位置

『蒼き狼と白き牝鹿・元朝秘史』は挑戦的な一作であった反面、シリーズ全体の中では「試行錯誤の作品」とも評価されました。

続編の『チンギスハーン 蒼き狼と白き牝鹿IV』では、よりシンプルで洗練されたシステムに回帰したため、「本作の複雑さは失敗だったのでは」とする見方も一部にあります。つまり、「面白いがクセが強い」という印象が、シリーズファンの間でも二極化を生んだのです。

総括 ― 改善点が多かったからこそ印象的

こうして見ていくと、『蒼き狼と白き牝鹿・元朝秘史』の悪かった点は「複雑さ」「煩雑さ」「バランスの偏り」に集約されます。しかし、それらは同時に「挑戦的な新要素を盛り込みすぎた結果」ともいえます。

つまり短所と長所は表裏一体であり、本作が強烈に印象に残るのは、まさにそのクセの強さゆえだったのです。

プレイヤーにとっては遊びにくさもあった一方で、そうした不完全さを含めて「シリーズの中で特別な一作」として記憶されている――それこそが、このゲームの持つ独自の存在感を示しているといえるでしょう。

[game-6]■ 好きなキャラクター

『蒼き狼と白き牝鹿・元朝秘史』の魅力のひとつに、歴史上の多彩な人物が登場し、プレイヤー自身の手で操れることがあります。モンゴル帝国の中核を担った英雄たちはもちろん、ライバルや他地域の君主たちも登場し、ユーザーの心を掴みました。ここではプレイヤーに人気のあったキャラクターや、印象に残る人物について掘り下げてみましょう。

1. チンギス・ハーン(テムジン)

シリーズを象徴する存在であり、やはり最も人気の高いキャラクターがチンギス・ハーンです。

彼の若き日「テムジン」から成長し、世界帝国の支配者へと至る過程をプレイヤーが追体験できることは大きな醍醐味でした。

ゲーム内では高い能力値を持ち、内政・軍事の両面で優秀さを発揮します。さらにカリスマ性の高さから多くの将軍を配下に収めやすく、プレイヤーにとって非常に扱いやすい指導者でもあります。

「テムジンから始めて苦労を重ね、最終的に世界制覇を果たす」という流れは、まさに英雄譚そのものであり、多くのプレイヤーに強い達成感を与えました。

2. ジャムカ

チンギス・ハーンの宿敵として描かれるジャムカは、プレイヤーにとって「もう一人の主役」ともいえる存在でした。

史実ではテムジンと激しく争い敗れ去りますが、本作ではプレイヤーがジャムカを操作して勝利を収めることが可能です。この「もしも」を実現できる点が人気の理由でした。

能力的にも戦闘面で優れており、プレイヤーによってはチンギス以上に愛着を持った人も多かったようです。「もしジャムカがモンゴルを統一していたら」という歴史の分岐を自分の手で体験できることは、シリーズ屈指の魅力の一つでした。

3. フビライ・ハーン

チンギスの孫にあたるフビライ・ハーンも人気の高い人物です。

シナリオ3「元朝の成立」では、彼を主役として中国大陸に新たな帝国を築くことができます。大国を統治する難しさと、世界規模の帝国を率いるダイナミックさを同時に味わえるため、中級者以上のプレイヤーに愛されました。

また、フビライの時代はプレイヤーにとって新鮮で、戦国時代や三国志と比べて題材にされることが少なかったこともあり、「歴史ゲームで彼を動かせる」というだけで大きな魅力となっていました。

4. サラディン

イスラム世界から登場するサラディンは、日本のプレイヤーにとって馴染みが薄い存在であったものの、本作を通じて一気に人気を獲得しました。

彼の高い能力値とカリスマ性はゲーム内でも健在で、イスラム勢力を率いて大陸制覇に挑むことができます。特に、キリスト教勢力と激突する展開は史実を反映しており、「サラディンで十字軍を退ける」などのプレイが歴史ファンを喜ばせました。

5. 源頼朝

日本の鎌倉幕府を開いた源頼朝もプレイヤーに人気の高いキャラクターです。

本来ならモンゴル帝国とは直接交わらない存在ですが、本作ではシナリオによって操作可能であり、「日本から世界へ」という大胆な展開を体験できました。日本人プレイヤーにとっては特に親しみやすく、自国の英雄を使ってモンゴルやヨーロッパに挑むことができる点がユニークで印象深かったのです。

6. リチャード1世(獅子心王)

ヨーロッパの英雄、イングランド王リチャード1世もまた人気キャラのひとりです。

高い武勇とカリスマを備え、戦場での存在感は抜群。サラディンとのライバル関係も反映されているため、プレイヤー同士で「リチャードで勝つか、サラディンで勝つか」を競い合うこともありました。

西欧勢力の強力な兵種「騎士」と組み合わせることで圧倒的な戦闘力を誇り、欧州の雄としてプレイヤーに頼もしい印象を与えました。

7. プレイヤーに愛された脇役たち

メインの英雄たちだけでなく、脇を固める将軍や后妃たちもプレイヤーに強い印象を残しました。

たとえば、モンゴル草原の小勢力に所属する無名の武将を登用し、彼が後の大国の中枢を担うまでに育つ展開は、プレイヤーにとって忘れがたい体験となります。

また、后妃の中には一見地味でも、適切に扱うことで優秀な子どもを生む人物もおり、「隠れた名キャラクター」として語り継がれています。

8. 好きなキャラクターを語る楽しみ

本作はプレイヤー同士の間で「誰を使うのが好きか」という話題が盛り上がりやすい作品でした。

「やはり王道のチンギスが一番」「いや、ジャムカで勝利するのが燃える」「サラディンやリチャードで中東や欧州を舞台に戦うのが好き」――そうした意見交換はゲーム体験の延長としての楽しみを広げ、コミュニティを活性化させました。

総括 ― キャラクターこそが物語の中心

総じて、『蒼き狼と白き牝鹿・元朝秘史』におけるキャラクターたちは単なる数値の存在ではなく、プレイヤーが感情移入できる「物語の担い手」として機能していました。

誰を操作するかによってまったく異なる歴史が生まれ、好きなキャラクターを通じて自分だけの物語を築ける――これこそが本作の醍醐味であり、今なお語り継がれる大きな理由のひとつなのです。

●対応パソコンによる違いなど

『蒼き狼と白き牝鹿・元朝秘史』は1992年の発売当時、光栄の代表的な歴史シミュレーションとして複数のパソコン機種へ移植されました。同じタイトルでありながら、対応機種ごとに性能差が大きかった時代のため、グラフィックや音楽、操作感に違いが生じています。プレイヤーは自分の所有する機種で楽しみつつも、「あちらの機種の方が豪華だ」と羨ましがったり、「動作は軽いが表現力は劣る」と語ったりと、移植版ごとの特徴も話題になりました。ここでは代表的な機種ごとの違いを整理してみましょう。

1. PC-8801版

シリーズ初出と同様、PC-8801は本作の最初のリリース機種でした。

当時の日本のパソコン市場で広く普及していた機種であり、多くのプレイヤーがこのバージョンで『元朝秘史』を体験しました。

グラフィックは8色表示が基本で、ビジュアル面では後発機種に比べると簡素でしたが、必要十分な表現力を持っていました。戦闘画面もシンプルながら、シミュレーションとしての機能性は十分で、軽快な動作によるテンポの良さが特徴です。

音楽はFM音源を活かしたサウンドで、荘厳さは控えめながら「無駄のない落ち着いたBGM」として評価されました。

2. PC-9801版

日本のパソコン市場で圧倒的シェアを誇ったPC-9801は、本作のメインプラットフォームとも言える存在でした。

グラフィックは16色表示に対応し、キャラクターやイベントCGはPC-8801版に比べて格段に美麗に描かれました。后妃イベントの表現力は特に話題となり、プレイヤーの没入感を高めています。

また、音楽面も大幅に強化され、FM音源による荘厳なBGMが大草原や戦場の雰囲気を一層引き立てました。ユーザーインターフェースも改良されており、光栄のシミュレーションに慣れている人なら違和感なく操作できる仕様となっていました。

そのため「本作を最も標準的な形で楽しめるのはPC-9801版」という評価が多く聞かれました。

3. MSX2版

MSXユーザー向けに移植された本作は、性能的な制約から他機種に比べると簡素化された部分が目立ちました。

グラフィックは最大16色表示ながら解像度が低く、戦闘画面やイベントCGはやや粗い印象でした。しかし、シリーズファンにとっては「MSXでも遊べる」という点が何よりも嬉しく、当時の愛好者に大きな喜びを与えました。

音楽についてはPSG音源が中心で、同じ楽曲でも簡素な編曲になっており、他機種と比較すると迫力に欠ける部分もありました。ただし、そのシンプルさを好むユーザーもおり、今では「味のあるバージョン」として懐かしまれる存在です。

4. FM TOWNS版

本作の中で最もリッチな表現力を誇ったのがFM TOWNS版です。

CD-ROMドライブを標準搭載していたため、音楽はCD-DAによる高音質再生が可能で、大島ミチルの楽曲がフルオーケストラ風に響くのは他機種では味わえない体験でした。

また、グラフィックも高解像度かつフルカラーに近い表現が可能で、后妃イベントのCGは「まるで別物」と言われるほど美麗に描かれました。

この豪華な演出はハードの価格帯の高さゆえに一部のユーザーしか体験できませんでしたが、当時のゲーマーの間では憧れの的となり、「FM TOWNS版こそ真の『元朝秘史』」と評されることもありました。

5. X68000版

「ゲームマシン」として高性能を誇ったX68000でも本作は移植されました。

高解像度・多色表示を活かしたグラフィックは非常に鮮明で、PC-9801版以上にシャープな印象を与えました。戦闘画面は特に迫力があり、ユニットの表示が明快で戦術性を視覚的に理解しやすかったのが特徴です。

音楽もFM音源をフル活用しており、荘厳かつダイナミックなBGMはプレイヤーに「これぞ大陸制覇の音」と感じさせました。

一部ではFM TOWNS版の豪華さに及ばないと評されることもありましたが、ゲーマー向けの完成度としては非常に高い評価を得ました。

6. 機種間のプレイ感覚の違い

これらの機種差は単にグラフィックや音楽だけでなく、「ゲーム体験そのもの」にも影響を与えていました。

PC-8801版やMSX2版は処理が軽快でサクサク進められる代わりに表現力が控えめ、PC-9801版は標準的な遊びやすさを備え、FM TOWNS版やX68000版は豪華さや迫力を追求した――このように、機種ごとに個性がはっきりしていたのです。

当時のプレイヤーは「自分の環境で遊ぶ満足」と「他機種の豪華さへの憧れ」の両方を感じながら、この作品を楽しんでいました。

総括 ― マルチプラットフォーム展開の意義

『蒼き狼と白き牝鹿・元朝秘史』が複数の機種に移植されたことは、作品の知名度と評価を広げる大きな要因となりました。

どの機種を選んでも根幹のゲーム性は変わらず、モンゴル帝国の興亡を体験できた一方で、機種ごとの違いを比較することもファンにとっては楽しい話題でした。

結果として本作は「ハードによって姿を変えるシミュレーション」として記憶され、今でもPC-9801版の標準性やFM TOWNS版の豪華さを語るファンは少なくありません。

●同時期に発売されたゲームなど

『蒼き狼と白き牝鹿・元朝秘史』がリリースされた1992年前後は、日本のパソコンゲーム市場にとって非常に活気ある時代でした。光栄を筆頭に、エニックス、日本ファルコム、マイクロキャビン、アスキーといったメーカーが競い合い、シミュレーション・RPG・アドベンチャーなど多彩なジャンルの作品が次々に登場しました。ここでは、『元朝秘史』と同時期に発売され、ユーザーから人気を集めた代表的なPCゲームを10本取り上げ、それぞれの特徴を解説してみましょう。

★『信長の野望・覇王伝』

・販売会社:光栄

・発売年:1992年

・販売価格:14,800円(PC-9801版)

・ゲーム内容:

『元朝秘史』と同じく光栄が手掛けた歴史シミュレーションで、日本戦国時代を舞台にした「信長の野望」シリーズの第4作目です。合戦システムや人材登用が進化し、より個性豊かな戦国大名を操ることができました。当時のプレイヤーは「東洋の戦国」と「ユーラシア大陸の覇権」を同じメーカーの作品で同時に楽しむことができ、光栄の多彩な歴史シミュレーション路線を象徴する作品でした。

★『三國志III』

・販売会社:光栄

・発売年:1992年

・販売価格:14,800円(PC-9801版)

・ゲーム内容:

中国の三国時代を舞台とした大ヒットシリーズの第3作。前作から大幅に進化し、武将の能力がA~Eのランク制で表現されるなど、『元朝秘史』にも引き継がれたシステムが導入されました。グラフィックやBGMも格段に向上し、「歴史を人材で動かす」という光栄独自の方向性を強く打ち出した作品です。

★『英雄伝説II(ドラゴンスレイヤーVI)』

・販売会社:日本ファルコム

・発売年:1992年

・販売価格:8,800円

・ゲーム内容:

RPGの名門ファルコムが送り出したストーリー重視型RPG。「英雄伝説」シリーズの2作目にあたり、前作で培われたファンタジー世界をさらに広げた作品です。キャラクターの掛け合いやドラマ性が強く、シミュレーション中心の『元朝秘史』とは対照的に「物語を読むRPG」として高い人気を博しました。

★『ソーサリアン・フォーエバー』

・販売会社:日本ファルコム

・発売年:1992年

・販売価格:9,800円

・ゲーム内容:

アクションRPG『ソーサリアン』の追加シナリオ集。長年支持を集めたソーサリアンの世界を拡張するもので、当時ファルコムファンの間で根強い人気を誇りました。『元朝秘史』と比べるとゲーム性は全く異なるものの、「何度も遊べるリプレイ性」という点では共通していました。

★『ルナティックドーン』

・販売会社:アートディンク

・発売年:1992年

・販売価格:9,800円

・ゲーム内容:

「プレイヤーの自由」を徹底的に追求したRPG。主人公は固定されず、プレイヤーは冒険者として自由に人生を歩みます。英雄になることもあれば、商人や盗賊として生きることも可能で、完全な自由度を特徴としました。歴史の大河を描く『元朝秘史』と同時代に、「個人の自由な冒険」を描いた対照的なゲームとして注目されました。

★『ブランディッシュ』

・販売会社:日本ファルコム

・発売年:1991年(PC-9801版)、1992年に他機種展開

・販売価格:8,800円

・ゲーム内容:

見下ろし型アクションRPGで、マップが回転する独自のシステムが話題となりました。ファルコムの中でも実験的な作品であり、戦略シミュレーションに慣れたユーザーにとっては「新鮮なアクション体験」を提供しました。

★『イースIII ワンダラーズ・フロム・イース』

・販売会社:日本ファルコム

・発売年:1991年(PC-9801版)、1992年に多機種展開

・販売価格:8,800円

・ゲーム内容:

横スクロール型に進化した『イース』シリーズの3作目。従来のARPG路線から大きくスタイルを変えたことで賛否はありましたが、爽快なアクション性が好まれました。『元朝秘史』のようなじっくり考えるゲームと違い、短時間でも楽しめるテンポの良さが魅力でした。

★『アンジェリーク』

・販売会社:光栄

・発売年:1994年(少し後発ですが同じ流れの中で重要)

・販売価格:9,800円

・ゲーム内容:

世界初の女性向け恋愛シミュレーションゲームとして知られる光栄の代表作。『元朝秘史』でオルドという「愛と血統の要素」を強化した流れは、この『アンジェリーク』に繋がるとも言われています。プレイヤーにとってはシミュレーションと恋愛要素を融合させた「異色の作品」として語り草になりました。

★『大航海時代II』

・販売会社:光栄

・発売年:1993年

・販売価格:14,800円

・ゲーム内容:

ヨーロッパの大航海時代を舞台にした海洋シミュレーション。ユーラシア大陸を横断する『元朝秘史』と同様に「世界規模の歴史」を描いた点で比較されることも多い作品です。交易・探検・海戦と多彩な要素を備え、光栄の歴史シミュレーションの幅をさらに広げました。

★『卒業』

・販売会社:マイクロキャビン

・発売年:1992年

・販売価格:9,800円

・ゲーム内容:

女子高生を育成し卒業させるという異色の育成シミュレーション。ジャンル的には全く異なりますが、「人材育成」という要素に注目すれば『元朝秘史』と意外な共通点も見えてきます。個性豊かなキャラクターを成長させる楽しみは、后妃や子どもの能力に一喜一憂する『元朝秘史』プレイヤーにも通じる部分がありました。

総括 ― 同時期のPCゲームシーンの中で

1992年前後は、光栄の歴史シミュレーションが絶頂期にあった一方で、ファルコムやアートディンクといったメーカーがRPGやシミュレーションの新しい方向性を提示した時代でもありました。

『蒼き狼と白き牝鹿・元朝秘史』はその中で「壮大な歴史を描く戦略シミュレーション」として独自の地位を築き、他の作品と比較されながらも確かな存在感を放っていました。

当時のプレイヤーは、戦略シミュレーションでじっくりと歴史を動かすもよし、RPGで物語を追うもよし、アクションで爽快感を味わうもよし――まさに「多彩なジャンルが花開いた黄金期」を体験していたのです。『元朝秘史』が語り継がれるのは、その豊かな時代背景の中でなお独自の個性を放っていたからにほかなりません。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【中古】 蒼き狼と白き牝鹿ジンギスカン/ファミコン

FC ファミコンソフト 光栄 蒼き狼と白き牝鹿ジンギスカンシュミレーションゲーム ファミリーコンピュータカセット 動作確認済み 本体の..

評価 5

評価 5

![FCソフト 蒼き狼と白き牝鹿 ジンギスカン(ソフトのみ)(箱説なし)【中古】[☆3]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/kantei-c/cabinet/72/4988615000072-080205.jpg?_ex=128x128)