ゲーミングノートパソコン GeForce RTX 5060 インテル Core i5-13450HX メモリ 32GB SSD 512GB 16型 165Hz Webカメラ LAN Wi-Fi 6E Blu..

【発売】:アートディンク

【対応パソコン】:PC-9801、FM TOWNS、Windows

【発売日】:1993年12月

【ジャンル】:シミュレーションゲーム

■ 概要

● シリーズの転換点となった第4作

1993年にアートディンクが発売した『A列車で行こうIV』は、同社の代表的都市開発シミュレーションシリーズの中でも大きな進化を遂げた作品である。対応機種はPC-9801シリーズ、FM TOWNS、そして後にWindows 3.1およびWindows 95にも対応した。前作『A列車で行こうIII』で築かれた都市経営と鉄道運営の融合システムを基盤に、グラフィック、システム、ユーザーインターフェイスのすべてにおいて飛躍的な進化を果たしている。シリーズを通じて最も重要なテーマである「鉄道を中心とした都市の発展」を、より現実的かつ自由な形で表現することを可能にした本作は、シミュレーションゲーム史においても転換点として位置づけられている。

● 高架線と立体交差の導入による空間的な拡張

『A列車で行こうIV』で最も注目すべき革新は、高架線や立体交差といった“高さ”の概念を導入したことである。これにより、鉄道路線を地上だけでなく高架や地下に敷設できるようになり、現実世界の都市鉄道網により近い構造を再現できるようになった。プレイヤーは、交通渋滞を回避するために線路を高架化したり、地下鉄を建設して効率的な輸送を実現するなど、より柔軟な都市計画を練ることが可能となった。これに伴い、景観表現も立体的に進化し、駅やビル群が重なり合うリアルな都市風景が広がる。高層ビルの谷間を縫うように走る列車の姿は、従来の「マップ上の路線」ではなく「生きた都市交通」としての臨場感を強く印象づけた。

● バス・モノレールの運行と交通体系の多様化

従来作では鉄道が都市発展の中心であったが、本作では新たに道路建設とバスの運行が可能となった。これにより、郊外エリアや住宅地など、鉄道だけではカバーしきれない地域の輸送インフラを整備できるようになった。さらに、モノレールも登場し、都市のスカイラインを活かした未来的な交通網を形成することができる。これらの要素は単なる追加機能ではなく、都市の成長モデルに直接影響を与える重要な要素であり、人口動態や地価の変化にも関係してくる。バス路線の適切な設定やモノレールの配置次第で、都市の発展バランスが大きく変化するのだ。

● ヘイトカットによる“断面都市”の可視化

『A列車で行こうIV』のもう一つの革新的機能として、「ヘイトカット(Height Cut)」が挙げられる。これは任意の高度で都市を輪切りにして俯瞰表示できるシステムで、地上や地下の構造を直感的に把握できるというものだ。たとえば地下鉄路線を建設する際、地上の建物や道路に干渉することなく、地下構造だけを確認しながら整備を進めることが可能になった。この機能は後のシリーズ作品にも受け継がれ、都市開発シミュレーションにおける視覚的な操作性を大きく向上させた。複雑な構造を持つ都市を「層」で考えるという発想は、まさに本作が生んだ新しいプレイ感覚である。

● 90度単位での視点回転と操作性の改善

シリーズ初期作では、画面が固定されており、高層ビルなどの背後に隠れた構造物を確認することが難しかった。『A列車で行こうIV』ではこの課題を解消するため、マップ全体を90度単位で回転させられる視点システムを採用した。これにより、プレイヤーは建物の陰に隠れた線路や道路を容易に確認できるようになり、開発作業の効率が大幅に向上した。また、FM TOWNS版では当時としては先進的なグラフィックアクセラレーションが活用され、マップの描画やズーム操作が滑らかに行えるようになっている。視点操作の自由度が増したことで、都市全体のダイナミックな俯瞰が可能になり、プレイヤーは“都市の設計者”であると同時に“観察者”としての楽しみも味わえるようになった。

● 経済シミュレーションとしての深み

都市開発ゲームとしての側面だけでなく、『A列車で行こうIV』は経済シミュレーションとしても完成度が高い。列車の運行計画やダイヤ設定、子会社の設立、資金調達、株式発行など、リアルな経営要素が組み込まれている。列車の本数や運賃設定ひとつが、会社の財務状況や都市の発展スピードに直結する仕組みとなっており、プレイヤーの経営センスが試される。また、ゲーム内の時間は季節や昼夜の変化を持ち、都市が成長していく過程を長期的なスパンで観察できるため、プレイヤーは自らの都市を「長い年月をかけて育てる」という感覚を得られる。単なる鉄道ゲームの枠を超えた「都市経営シミュレーター」としての完成度が、本作の高い評価につながった。

● グラフィックと音楽の進化

グラフィック面では、建物や列車のデザインがより細密に描かれ、都市の昼夜サイクルや季節の変化も表現されるようになった。特に夜間の街灯やビルの光、走行中の列車のヘッドライトなど、細やかな光の演出は当時のPCゲームとしては極めて先進的だった。音楽もジャズを基調とした洒落たBGMが多く採用され、シリーズを象徴する“都会的で洗練された雰囲気”をより一層際立たせている。FM音源を活かしたサウンド設計はプレイヤーからの評価も高く、アートディンク作品特有の知的で上品なゲーム世界を演出している。

● 受賞歴と後年への影響

『A列車で行こうIV』は、その完成度と革新性から1993年の日本ソフトウェア大賞ゲームソフト部門最優秀賞を受賞した。さらに「日経WinPC」誌における読者投票でも「Windowsゲームソフト部門」BEST SOFT賞を獲得し、パソコンユーザー層において圧倒的な支持を得た。後年、『A列車で行こう7』が「IVのコンセプトを現代の技術で再構築する」ことを目的として制作されたことからも、本作がシリーズの礎としてどれほど重要な存在であったかがうかがえる。高架鉄道、複合交通システム、回転視点といった設計思想は、その後の『A列車』シリーズすべての基本設計へと引き継がれている。

● 現代から見た『A列車で行こうIV』の意義

現代の視点から見ると、『A列車で行こうIV』は“1990年代初頭の都市計画思想を凝縮した記録”とも言える。日本がバブル崩壊を迎えた直後の時代背景の中で、「都市の再生」「効率的なインフラ整備」「企業経営の合理化」といった社会的テーマを、エンターテインメントとして再構築してみせた点は特筆に値する。単なる娯楽ではなく、都市構造の理想と現実をシミュレーションによって体感できる“教育的ソフト”としても評価された。現代の都市開発ゲームやシティビルダーにも多大な影響を与えた本作は、今なおシリーズファンにとって特別な存在であり、都市づくりという知的遊びの原点を象徴する作品である。

■■■■ ゲームの魅力とは?

● 緻密な都市経営を楽しめる知的シミュレーション

『A列車で行こうIV』の最大の魅力は、単なる鉄道運営を超えた「都市経営シミュレーション」としての完成度にある。プレイヤーは単に列車を走らせるだけでなく、都市全体の経済構造を見据えて路線網を設計し、人口動態や土地価格、交通需要を計算しながら都市を発展させていく。例えば、通勤需要の高い住宅地とオフィス街を結ぶ路線を作れば通勤時間帯に列車が満員になり、会社の収益が上がる。逆に需要を見誤ると列車はガラガラとなり、赤字に転落してしまう。この緻密なバランス感覚が、まるで現実の都市計画を行っているかのような知的快感をもたらす。

● 鉄道と都市の関係性をリアルに再現

『A列車で行こうIV』では、鉄道網が都市発展の中心として機能する。鉄道路線の敷設や駅の設置によって周囲の土地の地価が変動し、ビルや住宅が次々と建設されていく。プレイヤーが一本の路線を通すたびに、都市の地形が生き物のように変化する様子は、シリーズの醍醐味のひとつだ。これまでのシリーズでは表層的だった「都市が発展する過程」が、IVではグラフィックとシステムの進化によって視覚的にわかりやすくなっている。例えば、新しい駅を設置すると周辺に小さな住宅が建ちはじめ、数年後には高層ビルが立ち並ぶ――その変化のスピードとダイナミズムは、何度見ても感動を覚える。

● 経済システムの奥深さが生む“経営ドラマ”

経営シミュレーションとしての魅力も健在だ。プレイヤーは自社の資金を使って路線を拡張し、時には株式を発行したり、子会社を設立して収益源を多角化する。経営判断の結果はリアルタイムで都市や会社の成長に反映され、成功すれば莫大な利益を得るが、失敗すれば破産に追い込まれることもある。この「リスクとリターンの駆け引き」が、本作の緊張感とやりがいを生み出している。短期的な利益を求めるか、長期的な都市計画を優先するか――その選択ひとつでシナリオが大きく変わる。プレイヤー自身の経営哲学が試される瞬間だ。

● 自由度の高さが創造力を刺激

『A列車で行こうIV』は、シリーズ中でも特に自由度が高い作品として知られている。鉄道路線の設計、高架や地下の建設、道路網の整備、バス・モノレールの運行、さらには地形の変更までもが可能であり、まさに「自分だけの街」を創り出すことができる。プレイヤーの数だけ都市の姿があり、同じマップでも人によって全く異なる発展を遂げる。そのため、ただ効率的に利益を追求するだけでなく、美しい街並みを設計する“都市美学”を追求する楽しみ方もできる。プレイヤーの創造力と経営センスが融合した瞬間、ゲームは単なるシミュレーションを超えて“アート”へと変わる。

● 時間と共に変化する世界の臨場感

本作では時間の流れが存在し、朝から夜、季節の移り変わりまでが描かれる。朝ラッシュで混み合う駅、夕暮れにライトアップされる高層ビル、雪に包まれた冬の街――そのどれもがプレイヤーの作った都市の一部である。こうした演出が加わったことで、都市は単なるマップではなく、確かに“生きている空間”として感じられるようになった。ゲームを長時間続けるほどに、自らの手で育てた街に愛着が湧き、列車の走行音や街のBGMが心地よく響く。時間経過による変化が、プレイヤーの感情に訴えかける体験を生み出しているのだ。

● 現実の鉄道ファンも唸らせるリアリティ

『A列車で行こうIV』は、鉄道そのものの表現にも妥協がない。列車の編成、ダイヤ設定、車両のデザイン、運行速度などを細かく調整できるため、現実の鉄道運営に近い体験を味わうことができる。特にFM TOWNS版やWindows版ではグラフィックの精細度が高く、車両が滑らかに走行する様子を鑑賞するだけでも満足感がある。加えて、駅の設計や信号システムも実際の鉄道運行に基づいたロジックで構築されており、列車のすれ違いや待避、折り返しなどもリアルに再現されている。鉄道ファンが実際に「理想のダイヤ」を試せる場としても人気を集めた。

● 都市計画の“思考実験”としての魅力

『A列車で行こうIV』は、単なる娯楽ソフトではなく「都市計画シミュレーター」としての教育的価値も高い。プレイヤーは、交通インフラの整備が地域経済に与える影響を実際に体験しながら学ぶことができる。例えば、ある地域に新駅を設置すると、地価が上昇し商業施設が集まり、結果として住宅地が拡大していく。こうした一連の因果関係を観察することで、都市経済の仕組みを自然と理解できる。実際、都市工学や経済学の分野でも『A列車で行こうIV』を教材として活用した例があり、シミュレーション教育の先駆的な事例として注目を集めた。

● シンプルな操作で複雑なシステムを操る快感

システムが複雑でありながら、操作は直感的でわかりやすい点も魅力のひとつだ。マウス操作による路線敷設や建物配置がスムーズに行えるよう設計されており、初心者でも少し触れば基本的な開発を行える。だが、そこから奥深い戦略要素へと踏み込むと、途端に専門的な都市経営の思考が求められる。この「簡単に始められるが極めるのは難しい」という絶妙な設計バランスが、長くプレイヤーを引きつけている理由でもある。

● 音楽とグラフィックが生む独自の世界観

本作のBGMは、シリーズ伝統のジャズテイストを受け継ぎながらも、IV独自の落ち着いた都市感覚を漂わせている。プレイヤーが街を拡張していくリズムと音楽のテンポが見事に調和しており、都市開発そのものがひとつの“演奏”のように感じられる。加えて、建築物や列車のデザインも洗練され、当時のパソコン性能を最大限に活かした立体的なグラフィックが魅力的だ。都市の灯りが夜空を照らす瞬間や、モノレールが高架を走り抜ける光景など、何気ない一場面にも詩的な美しさがある。

● 長期プレイに耐えるリプレイ性

『A列車で行こうIV』は、プレイスタイルによってまったく異なる体験を提供してくれる。効率的な経営を追求する“ビジネス派”、美しい景観を重視する“アート派”、現実都市の再現を目指す“モデリング派”――どんなプレイヤーにも応える柔軟性を備えている。また、都市の発展過程はプレイヤーの決断ごとに変化するため、何度プレイしても新しい発見がある。特定の路線配置や建設パターンを試行錯誤する過程が面白く、都市が完成した時の達成感は他のシミュレーションゲームでは味わえない格別のものだ。

● “自分だけの物語”を紡ぐ感覚

最終的にプレイヤーが作り上げる都市は、その人自身の思考と感性の結晶である。利益を優先して合理的な都市を築くのもよし、景観を重視して芸術的な街を育てるのもよし――そこに正解は存在しない。都市の成長とともにプレイヤー自身の哲学も反映されていく過程が、『A列車で行こうIV』を単なるシミュレーションの枠を超えた“自己表現の舞台”へと昇華させている。この「都市づくり=自分づくり」という体験こそが、本作が長年愛され続ける最大の理由と言えるだろう。

■■■■ ゲームの攻略など

● 初期資金と開発方針の立て方

『A列車で行こうIV』の攻略の第一歩は、限られた初期資金をいかに効率よく運用するかにかかっている。序盤では無理に大規模な路線網を敷くのではなく、まず利益を確実に出せる短距離路線を整備するのが鉄則だ。例えば、住宅地とオフィス街をつなぐシンプルな2~3駅の区間を作り、朝夕の通勤需要を狙う。このような路線は比較的早期に黒字化し、資金繰りを安定させることができる。慣れないうちは、風景を作るよりもまず“お金を稼ぐ交通動脈”を確立することを意識するのがコツである。

また、序盤のミスで多いのが「地形改造への過剰投資」だ。地形をいじること自体は楽しいが、コストが高く、資金を一気に消費してしまう。まずは既存の地形を活かして路線を引く設計思考が重要になる。開発初期は“倹約経営”をモットーに、最小の投資で最大の利益を狙うのが成功への近道だ。

● 鉄道ダイヤと運行効率の最適化

列車のダイヤ設定は本作の心臓部とも言える要素である。ダイヤを適切に組むことで、同じ路線でも収益が大きく変わる。例えば、朝7時から9時の間は住宅地から中心部へ向かう便を増発し、夕方はその逆を重視するように設定すると、通勤客の流れに合致して収益が向上する。また、列車同士の間隔(ヘッドウェイ)を適切に保つことも重要だ。詰まりすぎるとダイヤが乱れ、運行効率が落ちてしまう。

中級者以上のプレイヤーは、時間帯ごとに列車の編成を変更する「可変編成」戦略を使うことが多い。昼間は短編成で燃費を節約し、ラッシュ時のみ長編成を投入する。さらに、折り返し駅や待避線を活用してスムーズな流れを作ると、ダイヤ全体が美しく機能する。ダイヤ作成は面倒に見えて、実はプレイヤーの創造性を最も発揮できる部分でもあり、“鉄道設計の職人技”を感じさせる奥深い要素だ。

● 都市発展を促す駅配置と用地選定

駅をどこに建てるかは、都市の発展スピードを左右する最重要ポイントだ。人の流れが集中する地点――つまり交差点近くや主要道路沿いに駅を設置すると、周囲の地価が急上昇し、商業施設やマンションが自然と建ち始める。逆に立地が悪いと、せっかく駅を建てても閑散としたままになる。特に郊外開発では、まず道路を引いてから駅を置くと、交通動線が整い発展しやすい。

また、本作では「駅前開発」の効果が大きい。駅前に子会社を建てることで、集客効果が連鎖的に広がり、さらに利用客数が増加する。たとえば、駅前にショッピングセンターを設立し、その周囲に住宅地を整備すると、朝夕に通勤・通学・買い物の流れが生まれ、自然な経済循環が発生する。この連鎖反応を意識的に作り出すことが、上級プレイヤーの腕の見せどころだ。

● バス・モノレールの効果的な活用法

『A列車で行こうIV』で新たに加わったバスやモノレールの運行は、都市の細部を整える鍵となる。鉄道だけではカバーしきれないエリアをバス路線で補うことで、住民の利便性が向上し、地域の発展が促進される。特に郊外や山間部では、コストの安いバス輸送が経営を支えることもある。

一方、モノレールは高コストだが、都市の象徴的存在として機能する。観光地やビジネス街を結ぶモノレールは都市景観のアクセントとなり、街全体の格調を高める。経営面では、バスを“地上の血管”、モノレールを“空の動脈”と捉え、それぞれの特性を生かす設計が理想的だ。効率と美観のバランスをとるのが攻略の肝である。

● 経済バランスと資金繰りの管理

資金繰りを安定させるには、運輸収入だけでなく、子会社経営を積極的に行う必要がある。鉄道収益が伸び悩むときは、駅周辺にショッピングセンターやホテル、オフィスビルなどを建設して固定収入を確保しよう。これらの子会社は一度建設すれば継続的に利益を生むため、中長期的な資金源となる。

また、借入金をうまく利用することも重要だ。金利負担はあるものの、初期段階での投資を加速させることで都市の成長を早められる。プレイヤーによっては「負債経営」を積極的に活用し、短期間で巨大都市を築くスタイルも存在する。最も重要なのは、キャッシュフローを常に意識し、手元資金がマイナスにならないようにすることだ。資金ショートはゲームオーバーに直結するため、攻めと守りの経営判断が問われる。

● 天候・季節要素を活かした戦略

『A列車で行こうIV』では、季節の移り変わりが都市の雰囲気だけでなく、利用客の動きにも影響を与える。冬季は観光需要が落ち込みやすく、逆に春や夏は行楽地への路線が活況を呈する。季節に応じてダイヤや運賃を微調整すると、利益を安定的に維持できる。特にリゾート開発を行う際は、シーズンオフを見越した経営戦略が必要になる。

また、夜間の照明演出や積雪表現など、季節要素はプレイヤーの没入感を高める要素でもある。観光路線を夜景が見えるように設計したり、冬限定の“イルミネーション列車”を走らせるなど、演出面の工夫も楽しみの一つだ。こうした“遊び心”を盛り込むと、都市に個性が生まれ、プレイヤーの満足度も格段に上がる。

● プレイヤーのタイプ別攻略スタイル

『A列車で行こうIV』は、プレイヤーの性格によって攻略方針が大きく変わる。経営重視派なら利益率を最優先に、短期で資金を回収する路線設計が向いている。一方、都市景観派は、地形や風景の美しさを意識して“見て楽しい都市”を追求する傾向がある。中には現実の都市をモデルに、リアル再現を試みる“リプレイ派”も多い。いずれのスタイルでも成功できるように設計されているのが本作の奥深さであり、どんな遊び方にも対応できる懐の深さがある。

● 長期運営における発展サイクルの理解

都市が一定規模に成長すると、次に問題となるのが「交通渋滞」や「過密ダイヤ」だ。列車の本数を増やしすぎると、駅での停車時間が長くなり、全体の流れが滞る。こうした状況を解決するには、バイパス路線や複線化、高架化などで交通を分散させる必要がある。また、都市が成熟してくると地価上昇によって新規開発が難しくなるため、郊外への拡張計画を立てることも重要だ。プレイヤーは、都市のライフサイクルを見極め、再開発を行うタイミングを戦略的に選ぶことが求められる。

成熟都市をどう維持・進化させるか――それが中盤以降の最大のテーマである。交通の最適化、経済構造の多角化、環境の整備。これらをバランス良く実現できたとき、初めて“理想都市”の完成と言えるだろう。

● 裏技的プレイと実験的な楽しみ方

『A列車で行こうIV』には、正統的な攻略だけでなく、“遊び心”あふれる裏技的プレイも存在する。たとえば、あえて赤字路線を作って再建するチャレンジプレイ、全線モノレール化による近未来都市構想、都市全体を高架線で網羅する“天空都市計画”などだ。システムの柔軟性が高いため、自由度の高い試行錯誤が可能であり、プレイヤーの発想次第で無限の楽しみ方が広がる。

また、一部のファンの間では「景観モード」で都市を眺める“鑑賞プレイ”も人気がある。街を眺めながらBGMに耳を傾け、時間の流れを感じる――それだけで満足できるほど、本作の都市は美しく、生命力にあふれている。攻略という言葉がむしろ野暮に思えるほど、プレイヤーの体験そのものが目的になる作品なのである。

■■■■ 感想や評判

● 発売当時の衝撃と革新性への驚き

1993年当時、『A列車で行こうIV』が登場したとき、多くのプレイヤーがまず感じたのは“圧倒的な進化”への驚きであった。前作『III』の完成度がすでに高かっただけに、「これ以上の進化はないだろう」と思われていたが、本作はその期待を易々と超えてきた。高架線や立体交差といった新機能は、鉄道ファンや都市開発ゲーム愛好者に強烈なインパクトを与えた。雑誌『ログイン』や『テクノポリス』などの当時のゲーム誌でも「PCシミュレーションの到達点」「都市が“呼吸”している」と絶賛され、発売直後から社会現象的な人気を博した。特に、マウス一つで都市を自在に設計できるインターフェースの直感性は、当時のPCゲーマーから“未来の操作感”と評されたほどである。

● プレイヤーが語る「都市に生命を吹き込む感覚」

多くのプレイヤーが口を揃えて語るのは、「自分の作った街が本当に生きているように感じる」という点だ。駅を建て、鉄道を走らせると、やがて住宅が建ち、人々の生活の気配が生まれる。その変化を見守る時間が、プレイヤーにとって何よりの喜びとなる。あるユーザーは「プレイヤーが神であり、市長であり、鉄道会社社長でもある。都市を育てる責任と楽しさが共存する稀有なゲーム」と語る。都市が発展し、列車がビル群を駆け抜ける光景を眺めているだけで満足できる――そんな声が非常に多かった。

また、都市が成熟するにつれて、街の変化に一種の“郷愁”を覚えるという感想も目立つ。プレイヤーは自らが手掛けた街を時間とともに見送るような気持ちになり、「育てた都市を見守る」こと自体がゲームの目的になるという点に、本作の深い魅力がある。

● ゲーム誌や評論家の高い評価

当時のゲームメディアにおける評価も極めて高く、専門誌では軒並み高得点を記録した。『コンプティーク』誌では「現実と理想の都市を結ぶソフト」と評され、シミュレーション部門の年間ベストにも選ばれた。さらに『日経WinPC』読者投票では「Windowsゲームソフト部門 BEST SOFT賞」を獲得し、アートディンク作品の代表作として定着した。評論家からは「都市構造のリアルな変化をゲームに落とし込んだ初の作品」として、学術的な観点からも注目を浴びた。

特に、都市を“層”として捉えるヘイトカット機能は、当時の都市工学関係者にも衝撃を与え、「現実の都市設計にも応用できるシミュレーションモデル」として大学講義で取り上げられた例もある。ゲームを超えた“社会的意義”を持つ作品として評価されたのは、『A列車で行こうIV』ならではの功績である。

● ファンが感じた音楽・グラフィックの魅力

プレイヤーの間では、音楽とビジュアルに対する評価も非常に高い。特にFM音源によるジャズ調のBGMは、「都市の喧騒の中に流れる静かな知性」を感じさせるとして人気を博した。ゲームの進行テンポと音楽のリズムが自然に同期しており、プレイヤーが街を発展させるたびに“音楽が街を支えている”ような一体感がある。夜景のグラフィックも当時のPCゲームとしては驚くほど洗練されており、窓明かりの点滅や列車のヘッドライトなど、細部まで緻密に描かれている。

「一つの街にストーリーがある」「作った都市を眺めながら音楽を聴く時間が心地よい」という声も多く、本作が単なる経営シミュレーションを超えた“情緒的体験”を提供していたことを物語っている。

● シリーズファンからの位置づけと影響

シリーズ全体を通して見ると、『A列車で行こうIV』は「古典としての完成」と「次世代への架け橋」という二面性を持つと評される。シリーズ初期のシンプルな経営要素を継承しつつ、立体的都市構造や多層的交通システムといった新要素を導入することで、後の『A列車で行こう7』や『A列車で行こう9』の設計思想の基礎を築いた。多くのファンが「IVこそシリーズの黄金比」と語るのは、遊びやすさと深みが絶妙なバランスで共存しているからだ。

また、IVはFM TOWNSやWindows版への移植によって多くの新規ユーザーを獲得したことも特筆すべき点である。90年代前半のパソコンゲーム市場において、グラフィックと操作性の両面で“家庭でも楽しめる本格派シミュレーション”を確立した功績は大きい。

● プレイヤーの間で語り継がれる“思い出”

ネット上の掲示板や同人誌などでも、『A列車で行こうIV』はしばしば“特別な思い出のゲーム”として語られる。あるプレイヤーは「大学時代に寝る間も惜しんで都市を作り続けた」と回想し、別のプレイヤーは「親子二代でプレイしている」と語る。プレイヤーそれぞれの人生の一部としてこの作品が刻まれているのだ。

特に印象的なのは、ある鉄道ファンの言葉だ。「列車の走る音を聴くと、あの頃の街が蘇る」。彼にとって『A列車で行こうIV』は単なるゲームではなく、人生の節目に寄り添ってくれた“時間の記録”であったという。そうした個人的な体験が、プレイヤー同士の共感を呼び、長年にわたる支持を支えている。

● 一部ユーザーの指摘と批評的視点

高い評価を受けた一方で、プレイヤーからの改善要望もいくつか挙がっていた。特にパソコンの性能によっては処理が重くなるという声や、インターフェイスの複雑さを指摘する意見もあった。都市が巨大化すると動作が鈍くなる点や、地形編集時の細かい調整が難しいという意見も少なくなかった。とはいえ、それらの不満点さえも「本格シミュレーションの証」として受け止められることが多く、作品全体への愛着を損なうほどではなかった。

むしろ、こうした課題が次作『A列車で行こう5』以降の改良につながっており、ファンの意見を取り入れてシリーズが進化していく“共創の文化”を築いたという点で意義深い。

● 海外からの注目と再評価

1990年代後半以降、『A列車で行こうIV』は日本国外でも注目を集めるようになった。特にアジア圏の都市開発ファンの間では、現実の街並みに近い立体的表現が高く評価され、「A-Train」シリーズの中でも“完成されたクラシック”として再評価されている。英語版が正式には存在しないにもかかわらず、海外のユーザーが日本語版を入手してプレイする事例も多く、国境を越えて愛される作品となった。

近年では、レトロPCゲーム愛好家による再検証や、YouTubeなどでのプレイ動画投稿によって再び注目を浴びている。20年以上前の作品にもかかわらず、その都市設計思想の完成度は今なお色あせておらず、現代のシティビルダーにも通じる先進性を備えていると評されている。

● 総合的評価と“伝説的作品”としての地位

総じて、『A列車で行こうIV』はシミュレーションゲーム史における金字塔といえる存在だ。リアルな都市成長システム、立体的な交通設計、そして経営と美観を両立させるバランス感――そのすべてが高い完成度で融合している。プレイヤーの思考力と感性を同時に刺激するこの作品は、単なるゲームを超えて“創造の場”を提供した。発売から30年を経た今もなお、「A列車シリーズの最高峰」と評される理由は、まさにその普遍的な魅力と知的深みゆえである。

ファンの間では今でも、「A列車IVに戻ると落ち着く」「この作品こそ原点にして頂点」といった声が絶えない。『A列車で行こうIV』は、時代を超えて愛され続ける“都市づくりの芸術”として、今も多くのプレイヤーの心に息づいている。

■■■■ 良かったところ

● 高度な都市設計を可能にした自由度の高さ

『A列車で行こうIV』が多くのプレイヤーから称賛を受けた最大の理由のひとつは、その“自由度の高さ”にある。プレイヤーは単なる鉄道路線の建設者ではなく、都市そのものを設計する“都市の創造主”として行動できる。線路を引く場所、駅を設ける位置、道路を通す経路、モノレールの高さまで、すべてを自らの手でデザイン可能だ。この自由度こそが、他のシミュレーションゲームにはない創造的な体験を生み出している。

プレイヤーが計画した通りに都市が発展していく様子を見届ける喜びは格別であり、「思考」と「結果」がダイレクトにつながる感覚はまさにシミュレーションの醍醐味である。たとえ失敗したとしても、その失敗自体が学びや再挑戦の動機になる。プレイヤーの発想力と観察力を磨く教材のような側面もあり、知的な刺激に満ちたゲーム体験を実現していた。

● 高架・地下鉄システムの導入による立体的な都市表現

シリーズで初めて導入された高架線や立体交差の概念は、ゲームの奥深さを飛躍的に高めた。都市の地形に合わせて路線を上下に展開できることで、限られた空間を最大限に活用する立体的な都市づくりが可能になったのだ。現実の都市計画に近い複雑な構造を構築できるようになり、まるで現代都市の設計者になったような感覚を味わえる。

高架線の下に道路を通したり、地下鉄を走らせることで、都市の交通が多層的に絡み合う。ビルの谷間を抜ける高架列車や、地上からわずかに顔を覗かせる地下駅の出入口など、視覚的にもリアルな風景が再現される。これにより、プレイヤーは単なる数字上の経営ではなく、“街の呼吸”を感じる体験ができるようになった。立体交差を実現したときの達成感は、当時のシミュレーションゲームでは他に類を見なかった。

● 経営シミュレーションとしての完成度の高さ

『A列車で行こうIV』は、鉄道経営を中心としながらも、都市全体の経済活動を再現する複雑なシステムを持つ。そのため、ただ鉄道を走らせるだけではなく、経営判断がすべての要素に影響する緊張感がある。列車の運行本数や運賃、駅の設置場所、子会社の建設など、一つひとつの選択が会社の命運を左右する。

この構造が「都市経営のリアルさ」を強く感じさせ、プレイヤーはまるで本物の鉄道会社の社長になったかのような感覚を得られる。資金の回転、株式の発行、借入金の返済などの要素も本格的で、単なる“ごっこ遊び”ではなく、現実さながらの経営シミュレーションを体験できた点が大きな魅力だ。特に、リスクを取るか安全策を取るかという選択の駆け引きが奥深く、プレイヤーの経営哲学を反映するゲームデザインは見事であった。

● 操作性と視点回転による快適なプレイ体験

従来作では、視点が固定されていたため、高層ビルの陰に隠れたエリアを確認するのが難しかった。しかし『IV』では、マップ全体を90度単位で自由に回転させることができ、建物の背後や地下構造までを容易に把握できるようになった。これにより、複雑な都市構造を視覚的に理解しやすくなり、操作性が飛躍的に向上した。

また、マウス操作中心の直感的なUI設計も高く評価された。クリック一つで路線を引き、建物を設置し、ダイヤを調整する――このシンプルな操作感が、プレイヤーに“都市を操る快感”を与えた。複雑なシステムでありながら、誰でも触ればすぐ理解できるユーザーフレンドリーな設計こそ、本作の長寿の秘訣である。

● 美しいグラフィックと音楽が織りなす都会的世界観

本作のビジュアルとサウンドデザインは、当時のPCゲームとしては驚異的な完成度だった。特にFM TOWNS版では、色彩表現の豊かさと滑らかなアニメーションが実現され、昼夜の移り変わりやビルの灯り、列車のヘッドライトなどが情緒的に描かれていた。プレイヤーは都市を眺めるだけで満足できるほどの没入感を味わえた。

音楽もシリーズ伝統のジャズを基調としながら、より洗練されたアレンジが施されている。静かに流れるピアノや軽快なサックスの旋律が、都市の喧騒の中に穏やかなリズムを刻み、プレイヤーの心を落ち着かせる。まるで“街そのものが音楽を奏でている”ような錯覚を覚えるほど、音と映像の調和が見事であった。

● 長期プレイでも飽きない多層的な目標設計

『A列車で行こうIV』は、短期的な利益追求だけでなく、長期的な都市発展を視野に入れた多段階の目標設定が魅力的だ。序盤は黒字経営の確立、中盤では都市の拡張、終盤では交通の最適化や再開発と、プレイが進むごとに課題の質が変化していく。この段階的な進行がプレイヤーのやる気を途切れさせず、長期プレイでも新しい目標を生み出してくれる。

さらに、マップのどのエリアを発展させるかは完全に自由であるため、同じシナリオを何度も遊び直しても異なる結果が生まれる。プレイヤーの発想力次第で都市の姿が変化し、「無限の正解」が存在するのも本作の大きな魅力である。時間を忘れて没頭できる中毒性があり、プレイヤーの中には一つの都市を何百時間もかけて育て上げたという人も多い。

● 初心者から上級者まで楽しめる設計

本作は、都市シミュレーションに不慣れなプレイヤーにも配慮されており、基本操作を覚えるだけで“都市を育てる楽しさ”をすぐに体験できる。簡単な路線建設から始まり、経営や子会社設立といった応用要素を段階的に理解できるように設計されている。一方で、上級者にとっては、最適化や再開発といった高度な要素が待ち受けており、挑戦的な奥深さも備えている。

このように「誰でも遊べて、極めれば果てがない」ゲームバランスが高く評価され、幅広い層から支持を集めた。年齢や経験を問わずに楽しめる“懐の深さ”は、後のシリーズでも継承される重要な設計思想となった。

● 教育的価値と社会的メッセージ性

『A列車で行こうIV』は、娯楽作品でありながら教育的要素も兼ね備えている。交通網の整備が都市の経済や生活環境にどのような影響を与えるかを、ゲームを通じて自然に学ぶことができる。都市経済の成長モデル、環境バランス、人口集中の問題――これらを“遊びながら理解できる”という点は、他のシミュレーションにはない特徴だ。

また、1990年代初頭の日本社会が直面していたバブル崩壊後の再構築期という時代背景を反映しており、「持続可能な都市発展とは何か」というテーマをプレイヤーに問いかけているようにも感じられる。遊びながら考えさせる知的な構造は、アートディンクらしい哲学性の表れである。

● 後世に語り継がれる完成度と普遍性

発売から30年以上経った今でも、『A列車で行こうIV』はシリーズファンから「最も完成度の高い作品」として挙げられることが多い。その理由は、技術的な制約の中で“必要なものだけを美しくまとめた設計”にある。過剰な要素を詰め込みすぎず、都市経営と鉄道運営という本質に集中しているからこそ、時代を超えても色あせない。

「シンプルだが奥深い」「知的でありながら感情を動かす」――この二つを両立させたバランス感覚こそが本作の真価だ。プレイヤーにとっては単なるゲームではなく、“都市づくりという芸術”を体験できる名作として記憶されている。

■■■■ 悪かったところ

● 複雑すぎるシステムに戸惑う初心者

『A列車で行こうIV』は自由度が高く、シミュレーションとしての完成度も非常に高い反面、その複雑さが初心者にとって大きな壁となった。鉄道経営、都市開発、財務管理、子会社経営、ダイヤ設定など、習得すべき要素が多すぎて、初めてプレイする人は何から手を付ければ良いのか分からなくなることが多かった。マニュアルを読んでも具体的な進行手順が分かりづらく、「チュートリアルがあればよかった」という声は少なくなかった。

特に、初期の資金管理や路線の採算性を誤ると、短時間で経営破綻してしまう仕様は、シミュレーション初心者には厳しい設計だった。学習を重ねるほど深い味わいがあるゲームではあるが、導入部分のハードルの高さは“とっつきにくさ”として多くのプレイヤーに印象づけられた。

● パソコン性能に依存する動作の重さ

1993年当時のPC環境では、ゲームの要求スペックが非常に高く、特にPC-9801や初期Windows機では動作の重さが目立った。都市が発展し、建物や列車が増えるにつれて処理が追いつかず、スクロールやズーム操作の際にカクつきが発生する。複雑なダイヤを組んだ際に処理落ちが生じることもあり、「都市が大きくなればなるほどプレイが辛くなる」という声がプレイヤー間で多く聞かれた。

FM TOWNS版では比較的スムーズだったものの、それでも大規模都市になると描画負荷は重く、プレイヤーは時折“発展の限界”を感じることがあった。長期プレイを重ねるほどにマシン性能がボトルネックとなり、理想の都市設計を阻む要素となっていた点は、当時の技術的制約の中でも惜しまれる部分である。

● インターフェースの煩雑さと情報過多

自由度の高さの裏返しとして、操作画面の情報量が多く、UIが煩雑に感じられるという指摘も多かった。特に、ダイヤ設定や子会社経営の画面では、ウィンドウが重なりすぎて操作ミスが起きやすい。また、データ確認に複数の階層を行き来する必要があり、情報を整理する手間がプレイ時間の大半を占めてしまうこともあった。

一部のメニューは専門用語が多く、経営シミュレーションに不慣れなプレイヤーにとっては「理解するまで時間がかかる」「やっていることの意味が分からない」といった声も見られた。視覚的な分かりやすさよりも、機能性を優先した設計であったため、操作体系が直感的ではないという不満も根強かった。

● シナリオ性や明確な目的の希薄さ

『A列車で行こうIV』は自由度が非常に高いが、その一方で明確な“目的”が示されないことが一部のプレイヤーには不満点となった。自由に都市を作ること自体が楽しいものの、「何をもってクリアとするのか」が明確でないため、途中でモチベーションを失うケースも少なくなかった。

特に経営シミュレーションに慣れていないプレイヤーは、「黒字化したが、その後何をすればいいか分からない」「都市が成長しきったら終わり」という感覚に陥りやすかった。ミッションモードや目標チャレンジのような“達成感を伴う仕組み”があれば、さらに広い層に受け入れられた可能性がある。

● グラフィックの視認性と角度制限

90度単位での視点回転が導入されたことは画期的だったが、同時に「斜め視点が欲しかった」「45度回転ができないのは不便」といった意見もあった。特に高層ビルが密集する都市では、建物が視界を遮り、細部の構造物を確認しにくい場面が多かった。また、遠景と近景の描画バランスが崩れることもあり、都市全体を俯瞰したときの立体感がやや乏しく感じられることもあった。

さらに、色調の統一感に欠ける部分もあり、ビルや住宅のグラフィックがやや硬質で冷たい印象を与えるという指摘もあった。芸術的センスに富んだシリーズであるだけに、こうした“視覚的違和感”が惜しまれるという声が目立った。

● システム面のバグや挙動の不安定さ

初期版の『A列車で行こうIV』では、一部の操作で不具合が発生することが報告されていた。例えば、特定条件下で列車が駅に停車せず通過してしまう、あるいは子会社が意図せず重複建設されるなどのバグである。これらは後のバージョンで修正されたものの、発売当初の印象として「安定性にやや難あり」と評価されたことも事実だ。

特にFM TOWNS版では、ロード時間が長く、セーブデータの破損が発生した事例もあり、当時のユーザーの間で注意喚起が行われた。こうした技術的問題は、システムの大規模化に伴う副作用ではあったが、プレイヤーの体験を損ねる要因でもあった。

● バス・モノレールの収益性の低さ

本作で追加されたバスとモノレールは、都市の多様化を象徴する新要素だったが、経営面では必ずしも有利ではなかった。特にバスは運行範囲が狭く、収益が上がりにくい設定となっており、維持費ばかりかさむ印象があった。結果として、鉄道主体の経営に偏りがちで、「バス路線を整備しても意味がない」と感じるプレイヤーも多かった。

モノレールも建設費が高額で、採算を取るのが難しい。見た目の華やかさや都市デザイン上のアクセントとしては魅力的だが、実用的な経営要素としてはバランスが悪いという意見があった。この点は、後のシリーズで大幅に改善された要素のひとつであり、『IV』が挑戦的であった証左でもある。

● 長期プレイによる単調さと達成感の薄れ

『A列車で行こうIV』の世界は、長期プレイを重ねるほど都市が巨大化し、やがてプレイヤーの介入の余地が少なくなる。そのため、後半になると“眺めるだけの時間”が増え、やや単調に感じるという声も少なくなかった。都市が成熟し、開発の余地が減ると、新たな挑戦を見出すのが難しくなる。

また、都市の発展速度がプレイヤーの想定より遅い場合、進行テンポが間延びしてしまうこともあり、時間管理のバランスに課題があった。全体としては“じっくり楽しむタイプ”のゲームであるが、短時間で達成感を得たいプレイヤーにはやや不向きと感じられた。

● マニア向けに偏った設計思想

『A列車で行こうIV』は非常に本格的な都市開発シミュレーションであるが、その分、システムの多くがマニア志向に設計されている。経営指標や資産管理などの要素は専門的で、数字を読み解く楽しみが分かる人でなければ本当の魅力を味わいづらい。ライトユーザーが気軽に遊べるような“カジュアルモード”がなかったことも、プレイヤー層を限定する要因となった。

とはいえ、こうした“硬派さ”こそがシリーズの本質であり、シミュレーションの醍醐味を追求した結果ともいえる。初心者に厳しいが、マニアには深い満足を与える――この二面性が『IV』の評価を二分する理由でもあった。

● 改善の余地を残した偉大な作品

これらの欠点を総合的に見ても、『A列車で行こうIV』が優れた作品であることに疑いはない。むしろ、こうした“荒削りな部分”があるからこそ、プレイヤーは改良点を考え、次作への期待を膨らませた。シリーズファンの間では、「IVの完成度にあと一歩の洗練が加われば、完璧な都市シミュレーションになった」と語られることが多い。

本作の課題は、後に『A列車で行こうV』『A列車で行こう7』などで確実に改善されていった。つまり、欠点そのものが“進化の種”としてシリーズを成長させたのである。『IV』の未完成な美しさは、ファンにとって今も特別な魅力として語り継がれている。

[game-6]■ 好きなキャラクター

● “キャラクター不在”の中に存在する都市そのものの人格

『A列車で行こうIV』には、いわゆる「登場人物」と呼べる固定キャラクターは存在しない。だが、このゲームでは、プレイヤーが育てる“都市そのもの”がキャラクターとして存在感を放っている。 たとえば、朝焼けに照らされた住宅街、夜に灯るビルの明かり、山を抜ける高架列車――これらがまるで一つの生命体のように息づいており、プレイヤーは自分が設計した都市に愛着を持つようになる。

街が成長するたびに「この地区は学生街のようだな」「このエリアは眠らない繁華街だ」など、自然と人格を投影してしまう。都市全体が感情を持つキャラクターとして感じられる点が、『A列車で行こうIV』ならではの魅力だ。

他の作品では主人公がプレイヤーを導くが、このゲームでは“都市そのもの”がプレイヤーの行動に応えてくれる。それが長年ファンの間で語られる“無言のキャラクター性”である。

● プレイヤー自身が「主人公」となる物語性

本作におけるもう一つの“キャラクター”は、まぎれもなくプレイヤー自身である。 プレイヤーは鉄道会社の経営者であり、都市開発の指揮官であり、時にはひとりの夢想家でもある。路線を引き、列車を走らせ、街を育てる過程で、プレイヤーの性格や価値観が自然と都市の姿に反映されていく。 慎重派のプレイヤーが作る街は秩序だって整然としている一方、自由な発想の持ち主が築く街は個性的で大胆な構造を持つ。つまり、都市の姿はプレイヤーという“見えないキャラクター”の内面を映し出す鏡なのだ。

この点が、『A列車で行こうIV』が単なる経営ゲームを超えた“自己投影型シミュレーション”と呼ばれる所以である。

ある意味では、プレイヤーの感情の起伏がそのまま都市の発展曲線として現れる。都市の高層ビル群は野心の象徴であり、郊外の緑地は穏やかな性格を物語る。キャラクターが存在しないからこそ、プレイヤーが物語を創る余地が広いのだ。

● 鉄道車両たちが放つ“人格のある存在感”

シリーズを象徴する要素である“列車”も、本作では明確なキャラクター性を持つ存在として描かれている。 通勤列車は誠実で働き者、特急は堂々として自信に満ち、モノレールは未来的でスマート――それぞれがまるで性格を持っているように見える。 プレイヤーは都市の発展段階や目的に応じて車両を選択し、運行ダイヤを設定する。その過程で、特定の車両に愛着が湧いていくのだ。

特に人気が高いのは、最初に導入できる標準型の通勤列車だ。どんな地形にも適応し、静かに都市を支え続けるその姿勢が“頼れる相棒”のように感じられる。

また、モノレールや観光列車のように特定の路線でしか使わない車両にも、プレイヤーごとの“思い入れ”が宿る。

「この路線の風景にはこの車両が似合う」と感じた瞬間、列車はただの移動手段ではなく、街の物語を運ぶ登場人物になるのだ。

● プレイヤーごとに違う“心の中の登場人物”

『A列車で行こうIV』は、キャラクターの姿形を示さないからこそ、プレイヤーの想像力を刺激する。 多くのプレイヤーは、自分の都市に架空の住民を思い描きながらプレイしている。 「この駅前のカフェには朝の通勤客が集まっていそうだ」「この住宅街では子どもたちの笑い声が響いているに違いない」――そう思わせる空気感が、この作品にはある。

その結果、プレイヤーごとに異なる“脳内キャラクター”が生まれる。

ある人にとっては勤勉なサラリーマンの街、別の人にとっては若者が集う学生都市、あるいは観光地としてにぎわう港町――同じマップを使っても、そこに住む“登場人物”はプレイヤーの心によってまったく異なる姿を取る。

それは、文字通り「プレイヤーが神になって世界を創る」感覚でもある。

● ファンの間で人気を集めた“象徴的存在”たち

ゲーム中に明確な人物キャラはいないものの、ファンの間ではいくつかの“擬人化された存在”が人気を集めた。 その代表格が、鉄道会社の本社ビルや主要駅だ。多くのプレイヤーは自分の会社を擬人化して、「本社ちゃん」「中央駅くん」といった愛称を付け、SNSや掲示板で語り合っていた。 特に中央駅は、都市の中心にそびえ立つ“心臓”のような存在であり、「街の鼓動を刻むキャラ」としてファンに愛された。

また、マップごとの地形にも個性があり、プレイヤーは“山岳地帯くん”や“湾岸エリアさん”などと呼んで愛着を持つこともあった。こうした擬人化文化は、A列車シリーズのファン層に独特の温かさを与えている。

現代のシティビルダーゲームでも、都市や建物を人格的に扱うプレイヤー文化の原点は、『A列車で行こうIV』の頃から生まれていたのだ。

● 都市を見守る「無言の語り手」としてのプレイヤー

『A列車で行こうIV』の世界では、プレイヤーは常に“語らない存在”である。ナレーションもセリフもない。しかし、プレイヤーが行う決断一つ一つが都市の未来を変え、その選択が物語を紡いでいく。 この“語らぬ主人公”の構造は、文学的な魅力さえ感じさせる。 たとえば、ある街ではプレイヤーが積極的に路線を拡張し、経済都市を築く。一方で、別の街では自然との調和を重視し、静かな地方都市を守る――そのどちらも間違いではなく、プレイヤーの人生観そのものが物語を形成する。

こうして『A列車で行こうIV』は、プレイヤーの存在そのものを“キャラクター化”している。都市を眺めるまなざしが、そのままゲームの人格を形作るのである。

● 無機質の中に宿る温もり――人工知能なき時代の“魂”

現代のゲームのようにAIキャラクターがしゃべるわけではないが、当時のプレイヤーは“無機質の中に温もりを見出す”体験をしていた。 例えば、街の灯がともる瞬間や、朝の通勤ラッシュで列車が満員になる場面には、確かに“人の気配”がある。テキストもボイスもないのに、プレイヤーの心の中で都市の住民が動き、生活しているように感じる。 この想像の余白こそが、『A列車で行こうIV』の“キャラクター性”の核心だ。

プレイヤーは、都市を設計しながら自分の中に存在する“もう一人の語り手”と対話している。

都市に魂を吹き込み、想像上の住民たちとともに時間を過ごす――そんな内面的体験ができるゲームは、現代でも稀有である。

『A列車で行こうIV』は、キャラクターがいないことで、逆にプレイヤーに“創造する喜び”を与える作品なのだ。

● シリーズを通じて受け継がれる“無名の主人公”の系譜

後年の『A列車で行こう7』『A列車で行こう9』でも、プレイヤーの分身は明確に描かれない。この“無名の主人公”という構造は、『IV』で確立された哲学である。 都市開発という行為を通じてプレイヤー自身がキャラクターとなり、物語を創る――それがA列車シリーズの根本的な美学だ。

ファンの間では、「A列車の真のキャラクターはプレイヤーと都市である」と語られることが多い。

『A列車で行こうIV』がその原点を築いたことで、以降の作品も“語らぬ主人公”の構造を維持し続けている。

このスタイルこそ、シリーズを超えて評価される普遍的な魅力であり、プレイヤーの想像力を最大限に活かす設計思想の象徴といえる。

●対応パソコンによる違いなど

● PC-9801版 ― シリーズの基本形を確立したオリジナル

1993年にまず登場したのが、日本国内で圧倒的なシェアを誇っていたNECの「PC-9801」シリーズ向けバージョンである。 このPC-9801版『A列車で行こうIV』は、シリーズの基礎的な部分を築いた中核的存在であり、当時のビジネスパーソナルユーザー層を中心に高い人気を博した。 グラフィック解像度は640×400ドット、16色表示ながら、アートディンク特有のセンスあるデザインと建物の立体感が際立っていた。鉄道路線や車両のディテールも丁寧に描かれ、技術的制約を感じさせない完成度の高さが魅力だった。

PC-9801版は、当時のPCユーザーの間で“都市開発ゲームのスタンダード”と呼ばれるほど浸透しており、多くのプレイヤーがこの版で初めてA列車シリーズに触れた。

処理速度はマシン性能に大きく依存しており、後期の高速機種(PC-9821シリーズなど)では動作も滑らかで、都市の発展をより快適に観察できた。

とはいえ、動作の重さやメモリ制限の影響から、巨大都市を形成する際には“根気”が求められるゲームでもあった。

それでも、独特のドット絵的美しさと、パソコンらしい知的な雰囲気が融合したこのバージョンは、今なお多くのファンの記憶に残っている。

● FM TOWNS版 ― サウンドとグラフィックの進化を実現

FM TOWNS版『A列車で行こうIV』は、PC-9801版からさらに表現力を高めた豪華仕様として登場した。 高解像度256色表示によるカラフルな都市描写は、当時としては圧倒的な美しさを誇った。 夜景のライトアップ、反射する水面、季節ごとの微妙な色調変化など、従来の16色グラフィックでは再現しきれなかったディテールが生き生きと描かれている。 特に高架鉄道の表現やビルの窓の光の揺らめきは、多くのプレイヤーが“これぞ理想のA列車”と評したほどだ。

また、FM音源とCD-DAを併用したBGMはシリーズの中でも最高クラスの完成度を誇る。

CDドライブを活用した生音に近いサウンドは、プレイヤーに“都会のリズム”を感じさせた。

サックスやピアノを主体としたアレンジは、A列車シリーズ特有の上品で知的な世界観をより深めている。

ロード時間は若干長かったものの、視覚と聴覚の両面で当時のパソコンゲームの限界を突破した名移植であり、いまでもFM TOWNSユーザーの間で“究極のA列車”として語り継がれている。

FM TOWNS版独自の要素として、シナリオデータの追加ディスクも存在し、より多様な都市計画を試せる仕様になっていた。プレイヤーの創造性を刺激する完成度の高さは、後のWindows版にも大きな影響を与えた。

● Windows 3.1版 ― 新時代のインターフェースへの架け橋

Windows 3.1版『A列車で行こうIV』は、GUI操作への対応によって新しいプレイ体験を提供した。 マウス操作を前提に設計されたインターフェースは非常に直感的で、アイコンをクリックするだけで路線敷設や駅設置、経営メニューへのアクセスが可能になった。 ウィンドウの重ね合わせ機能を活かし、複数の情報画面を同時に開いて操作できるのはこのバージョンの特権である。

グラフィックはFM TOWNS版ほどの色数ではないものの、Windows環境特有のクリアな描画で、地形や建物がすっきりと表示された。

また、サウンド面ではWindows用MIDI音源に対応し、プレイヤーの環境によっては非常に高品質な音楽再生が可能だった。

この時期のパソコンユーザーにとって、“ウィンドウズで動くA列車”というだけで大きな価値があり、ビジネス用PCと娯楽の境界を越えた存在として受け入れられた。

ただし、Windows 3.1自体の安定性が低かったため、システムエラーによる強制終了などのトラブルも発生しやすかった。

それでも、「マウス操作だけで都市を作れる快適さ」は、以後のシリーズの設計思想に多大な影響を与えた。

● Windows 95版 ― マルチメディア時代への進化

1995年以降にリリースされたWindows 95対応版は、まさに“次世代A列車”への橋渡しとなるバージョンだった。 CPUやメモリの性能向上により、動作が格段に軽快になり、より広大なマップや複雑な交通網もスムーズに扱えるようになった。 この版では解像度が800×600ドットに拡張され、ウィンドウ操作の快適さも飛躍的に改善された。

グラフィックも16ビットカラーに対応し、建物の陰影や列車の金属光沢がリアルに表現された。

音楽再生はDirectSound対応によってクリアな音質となり、シリーズ伝統のジャズ調BGMがより豊かに響くようになっている。

特に、夜景時の明暗コントラストや水面の反射表現は、当時のPCゲームとして群を抜く美しさだった。

Windows 95版は、ユーザーがカスタムマップを作成できる機能も強化され、長く遊べる“拡張性の高さ”が支持された。

また、セーブデータの互換性も向上し、異なる環境間でのプレイ継続が容易になった点も大きな進化である。

結果として、“シリーズの原点を最も快適に遊べる決定版”として多くのファンに愛された。

● 各バージョンに共通する魅力と違いの本質

各プラットフォームの違いを比較してみると、PC-9801版は「基礎の完成度」、FM TOWNS版は「表現力の高さ」、Windows版は「操作性と安定性」を重視した設計となっている。 見た目の違いはあれど、いずれも共通して“鉄道を中心とした都市経営の魅力”を丁寧に再現しており、遊びの本質は変わらない。

アートディンクの設計思想は、どの環境でも“都市を自らの手で育てる知的な喜び”を損なわないよう緻密に調整されていた。

ハードウェア性能に応じて制限がありながらも、それを逆手に取ってプレイヤーの想像力を刺激する構成に仕上げている。

たとえばPC-9801の制約があったからこそ、限られた色数で立体感を生み出すドット表現技術が磨かれたとも言える。

● 互換性とデータ移行の課題

一方で、異なるプラットフォーム間のセーブデータ互換性がない点は、当時のプレイヤーにとって不便だった。 PC-9801版で作った都市をFM TOWNSやWindows版に引き継ぐことはできず、ハードごとに“新しい都市開発”を始める必要があった。 この仕様のため、複数環境を持つユーザーは、それぞれのマシンで異なる都市を育てるという贅沢な楽しみ方をしていたとも言える。 シリーズがマルチプラットフォームに展開される過程で、ハードウェア特性に合わせた調整がなされた結果、各バージョンに独自の味わいが生まれたのである。

● 現代から見た各機種版の価値

現在では、PC-9801版やFM TOWNS版はレトロPCコレクターの間で貴重な存在となっており、オークションなどでは高値で取引されることもある。 特にTOWNS版はその映像美とサウンドの完成度から“究極のクラシックA列車”として再評価されている。 一方、Windows 95版は互換性の高さから今でもプレイ可能であり、シリーズ初心者の入門用としても人気がある。

こうして見ていくと、『A列車で行こうIV』という作品は、単なるゲームではなく“プラットフォームごとに異なる芸術作品”として存在していたと言える。

各機種が当時の技術の粋を集め、同じゲームの中に異なる世界観を描いていた――それがこの作品のもう一つの魅力である。

●同時期に発売されたゲームなど

★『シムシティ2000』

・販売会社:マクシス/日本語版販売:イマジニア・販売年:1993年・販売価格:約9,800円 1993年に登場した都市開発シミュレーションの金字塔『シムシティ2000』は、『A列車で行こうIV』と同時期に都市経営の新時代を切り開いた作品である。 従来の俯瞰型2D表示から45度斜め視点のクォータービューへ進化し、都市の立体感を強調した点が大きな特徴だった。 住宅地、商業地、工業地を配置するだけでなく、水道や電力などのインフラ管理、地下鉄や道路の立体交差といったリアルな要素を導入。 『A列車で行こうIV』が鉄道を中心とした都市構築を追求したのに対し、『シムシティ2000』は行政・都市管理の視点で世界を描いた。 両作は“異なる方向から都市を育てる”という点で、当時のプレイヤーに深い比較的体験をもたらした。

★『大戦略Ⅳ』

・販売会社:システムソフト・販売年:1993年・販売価格:約8,800円 戦略シミュレーションの定番『大戦略』シリーズの第4作は、戦略マップのスケール感とユニット数の大幅な増加が話題を呼んだ。 現代戦をリアルに再現するそのシステムは、都市開発を題材とする『A列車で行こうIV』とは対照的ながら、“マネジメント型シミュレーション”として共通の魅力を持っていた。 プレイヤーは国家を経営し、資源配分を行い、兵器開発を進めながら勝利を目指す。 戦場の配置を俯瞰する設計思想は、アートディンクの都市構築視点にも通じる要素があり、同時期のシミュレーションファンの中では“頭脳の二刀流”として両作を遊ぶ者も多かった。

★『ポピュラスII ―神々の試練―』

・販売会社:エレクトロニック・アーツ・販売年:1993年・販売価格:約9,800円 ピーター・モリニュー率いるBullfrog Productionsが手掛けた“神の視点シミュレーション”『ポピュラスII』は、プレイヤーが神として人々を導く異色の作品。 地形を操作して文明を発展させる要素は、『A列車で行こうIV』の地形改造システムと通じる部分が多い。 プレイヤーの行動が世界全体に影響を与えるという構造は、都市を“生命”として扱うアートディンクの思想とも共鳴していた。 当時、海外産のゲームが日本のPC市場で評価され始めた時期であり、『A列車で行こうIV』と『ポピュラスII』の登場は、シミュレーションの世界観を一段広げたといえる。

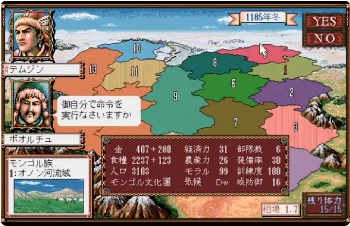

★『信長の野望・覇王伝』

・販売会社:光栄(現コーエーテクモ)・販売年:1993年・販売価格:約9,800円 戦国シミュレーションの大御所、光栄が送り出した『覇王伝』は、シリーズの中でも戦略性と内政システムの完成度が際立つ一作だった。 武将一人ひとりに個性を与え、国を経営するという点では『A列車で行こうIV』の“会社経営”と近い理念を持っている。 地形の要素や兵糧管理、城下町の発展など、マクロとミクロの両面をバランスよく表現し、プレイヤーに「経営のダイナミズム」を体感させた。 同じ“経営シミュレーション”でありながら、歴史と都市という異なる題材を用いた両作は、90年代前半の日本のPCゲーム文化の成熟を象徴する存在となった。

★『英雄伝説III 白き魔女』

・販売会社:日本ファルコム・販売年:1994年初頭(開発完了は1993年)・販売価格:約9,800円 RPGの名門・日本ファルコムによる『白き魔女』は、ドラマ性と叙情性を重視した作品で、都市や人々の営みを丁寧に描く作風が印象的だった。 『A列車で行こうIV』のように無機質な世界を構築するタイプとは正反対だが、“人の息づく世界”を再現するという点では同じ哲学を共有している。 物語の中で登場する村や町が一つの共同体として機能している描写は、都市そのものを主人公に据えた『A列車IV』の思想と相通じており、当時のプレイヤーは両者の違いを通じて“世界の作り方”を考える契機を得た。

★『ロードモナーク オリジナル』

・販売会社:日本ファルコム・販売年:1993年・販売価格:約7,800円 同じくファルコムの名作リアルタイム戦略ゲーム『ロードモナーク』は、陣取り合戦を題材にしながらも、経済と土地支配の概念を持ち込んだ意欲作。 リソース管理や開発バランスの駆け引きが重要であり、『A列車で行こうIV』の経営思考とも共通する知的魅力があった。 自国を発展させ、隣国と競り合う構図は、都市を競争させる『A列車』の世界観を別の形で体現しており、同年のシミュレーション界を大いに盛り上げた。

★『太平洋の嵐3』

・販売会社:システムソフト・販売年:1993年・販売価格:約9,800円 第二次世界大戦を舞台にした歴史戦略シミュレーション。兵站、資源、工場生産など、複雑な要素を管理する点で『A列車で行こうIV』と共通する構造を持つ。 プレイヤーは国家単位で戦争を運営し、補給線の最適化を図りながら勝利を目指す。 経済と物流をシミュレートするという点では、都市を成長させる『A列車』と“システム面での親和性”があると評価されていた。 リアリティと戦略性を重視した本作は、シミュレーション黄金期の代表格として同時期の市場を牽引した。

★『ザ・コンビニ』

・販売会社:ヒューマン・販売年:1993年末・販売価格:約8,800円 店舗経営シミュレーションとして登場した『ザ・コンビニ』は、現代社会のミクロ経済を題材にしたユニークな作品である。 プレイヤーはコンビニ経営者として店舗を拡大し、立地や時間帯ごとの売上変化を分析して利益を上げる。 『A列車で行こうIV』が都市というマクロな構造を扱うのに対し、『ザ・コンビニ』はその一部である“小さな経済単位”に焦点を当てた。 双方を遊ぶことで、プレイヤーは都市と店舗、マクロとミクロの経済がどのように連動しているかを体験的に理解できた。

★『プリンス・オブ・ペルシャ2』

・販売会社:ブローダーバンドジャパン・販売年:1993年・販売価格:約9,800円 アクションアドベンチャーの名作『プリンス・オブ・ペルシャ2』は、滑らかなアニメーション技術と美しいグラフィックで当時のPCゲーマーを魅了した。 直接的なジャンルは異なるものの、“空間表現のリアリティ”を追求する姿勢は『A列車で行こうIV』と共通している。 高低差を活かしたマップ設計や陰影処理の美しさは、立体的都市表現を導入した『A列車IV』にも影響を与えたといわれる。

★『レミングス2 トライバルズ』

・販売会社:サイケデリック/パイオニアLDC・販売年:1993年・販売価格:約8,800円 パズルアクションの代表格『レミングス』シリーズの続編で、ユーモラスなキャラクター操作と戦略的な思考力を融合させた作品。 多数のキャラクターを同時に導くプレイスタイルは、“システムの中に秩序を作る”という意味で『A列車で行こうIV』と根底を共有している。 見た目はコミカルだが、構造的には非常に緻密で、プレイヤーの計画力とタイミング感覚が問われる点が共通していた。

★『トキオ』

・販売会社:アートディンク・販売年:1993年・販売価格:約9,800円 同じアートディンクが手掛けた未来都市シミュレーション『トキオ(TOKIO)』は、『A列車で行こうIV』と同時期に開発され、互いに技術的フィードバックを与え合った兄弟作品といえる。 近未来の東京湾を舞台に、都市再生と交通ネットワークをテーマにした設計思想は明らかに『A列車』シリーズの延長線上にあった。 本作で培われた3D都市描画技術やインフラ管理システムは、後の『A列車で行こうV』の礎となったとされている。

[game-8]

![【新品】【NS2】A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition ガイドブックパック[在庫品]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10880000/10884115.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[PS] A5 A列車で行こう5 アートディンク (19971204)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1027/1/cg10271015.jpg?_ex=128x128)

![A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition ガイドブックパック[Nintendo Switch 2] / ゲーム](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/neowing-r/cabinet/item_img_2128/nxs-p-ayayf.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[3DS] A列車で行こう3D(A3D) アートディンク (20140213)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1022/0/cg10220344.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[PS] A.IV. EVOLUTION(A4エボリューション) A列車で行こう4 アートディンク (19941203)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1027/0/cg10270004.jpg?_ex=128x128)