【公式・直販】 ゲーミング PC ノートパソコン 新品 Lenovo LOQ 15IRX9 15.6インチ FHD IPS液晶 Core i5 13450HX Core i7 13650HX選択..

評価 4.44

評価 4.44【発売】:日本テレネット

【対応パソコン】:PC-8801、PC-9801、MSX2

【発売日】:1988年

【ジャンル】:アクションロールプレイングゲーム

■ 概要

宗教と歴史を交錯させたテレネット独自の世界観

『XZR II 完結編』は、日本テレネットが1988年にPC-8801、PC-9801、そしてMSX2といった主要なパソコンプラットフォーム向けに発売したアクションRPGである。本作は前作『XZR 破戒の偶像』の続編として制作され、シリーズ全体の物語を締めくくる“完結編”として位置づけられている。その名の通り、単なる続編ではなく、主人公サドラーの壮絶な旅路の集大成として、宗教・哲学・歴史・神話を織り交ぜた壮大なテーマが描かれるのが特徴だ。

舞台は中世ヨーロッパから中東、さらに時空を超えた神秘的領域にまで広がる。プレイヤーは、イスラム世界の戦士にして思想家でもあるサドラーを操作し、“唯一神”という概念の真実を求めて旅を続ける。物語は前作の余韻を受けつつも、より深い宗教的議論と政治的陰謀が絡み合い、当時のパソコンゲームとしては極めて挑戦的な題材を扱っていた。

前作からの流れと「唯一神」の真実を巡る旅

物語は、テンプル騎士団の騎士「ユーグ・ド・ペイン」からの依頼を受けるところから始まる。彼は“唯一神の存在”を証明する使命を持ち、サドラーに協力を要請する。しかし、その裏には恐るべき真実が隠されていた。旅の途中でサドラーは過去へとタイムスリップし、ユーグが実はかつての宿敵ヒラムの転生であることを知る。ヒラムは、神という概念そのものを人間が創り出すことで、宗教を支配の道具にしようと企む存在であった。

やがてサドラーは、セフィロトの樹に並ぶ10の賢人たちの首を集める儀式の中で、自らの魂が試される瞬間に直面する。ユーグは「10番目の首、ケテルの位置にお前自身の首を捧げよ」と誘うが、サドラーは“唯一神”が存在しないという真理を悟り、己の信念をもってこれを拒絶する。そして、最終的にユーグ=ヒラムとの決戦へと突入する。宗教的象徴と人間の存在意義を問いかけるこの展開は、発売当時から大きな衝撃を与えた。

システムとジャンルの融合

『XZR II 完結編』のジャンルはアクションRPGでありながら、単なる戦闘主体の作品ではない。フィールド探索・戦闘・会話イベント・思想的選択といった多様な要素を巧みに組み合わせ、哲学的テーマをプレイヤー自身の行動として体験させる設計となっている。街の人々との会話や文献の調査を通じて、歴史や宗教の断片が次第に繋がっていく構成は、まさに“知的冒険”そのものだ。

当時のPCゲームとしては珍しく、物語の深層には実在する宗教や思想家の引用が散りばめられている。プレイヤーは単に敵を倒すだけでなく、“信仰とは何か”“真実とはどこにあるのか”といった普遍的テーマに触れながら進行することになる。テレネット独特の叙情的なBGMとともに展開される重厚な物語は、今でもカルト的な人気を持つ理由のひとつである。

グラフィックとサウンドの進化

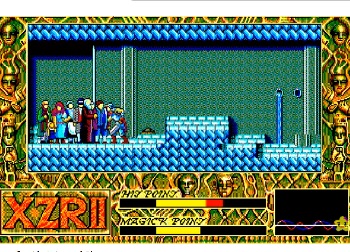

シリーズ前作に比べて、グラフィックは格段に進化している。PC-9801版では高解像度の16色表示を活かし、砂漠の光や神殿の静寂、戦場の緊迫感といった情景が繊細に表現されている。キャラクターの立ち絵やイベントシーンも細部まで描かれ、サドラーの苦悩や決意がより明確に伝わるようになった。また、PC-8801版やMSX2版ではハードウェア性能に合わせて描画が簡略化されているものの、当時としては非常に完成度の高い演出を実現していた。

BGMは、日本テレネットが誇る音楽チーム“RIFF INTERACTIVE”によって制作された荘厳なサウンドが印象的。中東風の旋律とシンセサウンドが融合し、神秘的で緊張感のある雰囲気を醸し出している。特にラスボス戦で流れる曲はシリーズ屈指の名曲と評されており、多くのファンが「テレネット・サウンドの真骨頂」として記憶している。

家庭用移植版との関係

後にPCエンジンとメガドライブで発売された『エグザイル ~時の狭間へ~』は、内容的には本作『XZR II 完結編』をベースにしている。しかし、コンシューマー向けに大幅な変更が加えられ、物語の一部や登場キャラクターが簡略化されている。特にPCエンジン版では一部のボス戦や終盤ステージが削除され、難易度が低下したため、よりライトユーザー向けの構成になっていた。

その一方で、モブキャラクターとして他のテレネット作品から「ハワード・ボウイ」や「モモコ」といったキャラが登場するなど、クロスオーバー的な遊び心も見られる。これにより、同社作品の世界が緩やかに繋がっていることを示唆する“テレネット・ユニバース”的な要素がファンの間で話題となった。

思想性と物語の終焉

本作のクライマックスでは、“神の不在”という主題が真正面から語られる。サドラーは旅の果てに、人間が自らの弱さゆえに神を必要としたことを悟り、真の救いは外にではなく己の内にあると気づく。この結末は、当時の日本ゲーム業界において極めて稀な哲学的メッセージ性を持っており、テレネットが単なる娯楽作品にとどまらず、思想表現の場としてゲームを捉えていたことを象徴している。

その後、シリーズは家庭用機で“EXILE”というタイトルに統一されて展開されるが、オリジナルPC版『XZR II 完結編』の重厚な文体と問題提起的な構成は、以降の作品にはない独自性を持っている。まさにこの作品こそが、XZRシリーズの核心を体現する存在といえるだろう。

■■■■ ゲームの魅力とは?

思想とアクションが共鳴する異色のゲーム体験

『XZR II 完結編』の最大の魅力は、単なるアクションRPGの枠を超え、プレイヤーに「思考する冒険」を体験させる点にある。多くの同時期の作品がレベルアップや装備の強化といった数値的快感を主軸にしていたのに対し、本作は「行動の意味」や「信仰とは何か」といった哲学的な問いを物語とシステムの両面から提示する。プレイヤーが敵を倒す行為すら、単なる力の誇示ではなく、“何のために戦うのか”という意義を問う構造になっている。

この思想性とアクション性の融合は、当時のパソコンRPG界では極めて先鋭的であった。宗教的象徴を題材にしながらも、説教的ではなく、プレイヤー自身が選択と行動を通じて価値観を形成していく構成が秀逸である。日本テレネット特有の“静かな激情”を感じさせる演出が、シナリオの深みに拍車をかけている。

主人公サドラーの“人間らしさ”が生むドラマ

本作で描かれるサドラーは、単なる勇者や救世主ではない。彼は信仰に苦悩し、戦いの意味に葛藤しながらも、真理を追い続ける“弱さと強さを併せ持つ人間”として描かれている。前作では理想に燃える若き戦士であった彼が、本作では現実の矛盾と人間の愚かさを目の当たりにし、より深い内面の旅へと進む姿が印象的だ。

このキャラクター造形のリアリティは、プレイヤーに強い感情移入を促す。たとえば、敵を討ち果たした後の虚無感、仲間との対話で垣間見える信念の揺らぎなど、サドラーの感情表現はゲームのグラフィックを超えて伝わってくる。まるで一篇の宗教劇を演じるような感覚が、プレイヤーの心を深く揺さぶるのである。

重厚な世界観と緻密な設定

『XZR II 完結編』のもう一つの魅力は、圧倒的に緻密な世界設定にある。舞台となる地域は中東・ヨーロッパ・インド・アジアにまたがり、実在する歴史的背景と神話的要素が融合している。登場する遺跡や街並みには、それぞれ文化的モチーフが込められており、フィールドを歩くだけでも異文化の香りを感じられる。

例えば、砂漠の奥地に隠された神殿には、古代ヘブライ語の碑文が刻まれており、それを解読すると物語の伏線が明らかになるといった要素も存在する。これは、プレイヤーに“考えて進む”プレイスタイルを要求するデザインであり、単なる探索ではなく知的な挑戦として機能している。また、背景音楽と環境音が地域ごとに変化する演出も、世界の広がりを感じさせる大きな魅力となっている。

アクションRPGとしての完成度

思想的テーマが注目されがちだが、ゲームシステムそのものも非常に洗練されている。サイドビューで展開されるアクションパートはテンポがよく、武器の種類や魔法の使用タイミングによって攻略法が変化する。敵の動きも多彩で、ただ力任せに攻撃するだけでは勝てない戦略性が求められる。

特に注目すべきは、“高速戦闘+探索+会話”という三つの要素がスムーズに切り替わる設計である。これにより、物語の流れが途切れず、プレイヤーが常に没入感を維持できる。さらに、経験値と装備の強化による成長要素も適度に配置されており、哲学的要素を持ちながらも、ゲームとしての快感を損なわないバランスが取られている点が秀逸だ。

音楽がもたらす“異国情緒と精神性”

『XZR II 完結編』のサウンドは、単なるBGMに留まらず、プレイヤーの感情と物語の象徴を担う重要な役割を果たしている。オープニングの重厚な旋律は、まるで宗教儀式の序章を思わせる神秘性に満ちており、戦闘曲は疾走感の中に祈りのような哀しさを感じさせる構成となっている。

特に印象的なのが、静寂の中で流れる環境音と、シンセサイザーによる独特の音の“間”である。これにより、プレイヤーはサドラーの孤独や迷いを自然と感じ取ることができる。音楽と物語が一体化した体験は、テレネット作品全体の中でも屈指の完成度を誇り、今なおファンの間で語り継がれている。

宗教・哲学テーマを“禁忌にせず描いた”挑戦性

1980年代後半の日本のゲーム市場では、宗教や哲学を真正面から扱うことは非常に稀であった。多くのメーカーが娯楽性を重視する中で、日本テレネットは“思想とゲームの融合”という極めて大胆な方向に舵を切った。その姿勢は『XZR II 完結編』にも顕著で、キリスト教・ユダヤ教・イスラム教といった実在の信仰体系をモチーフにしながらも、特定の宗派に偏らない普遍的視点を貫いている。

この挑戦的なテーマは、当時のゲーム誌やプレイヤーの間でも賛否を呼んだが、それこそが本作の独自性を際立たせた。単なるファンタジーではなく、現実世界の信仰と人間の心理を絡めた深い物語構成は、後の『天使の詩』シリーズや『Ys』シリーズの宗教的演出にも少なからず影響を与えたと考えられている。

“知的ファンタジー”としての完成度

『XZR II 完結編』を語るうえで欠かせないのが、“知的ファンタジー”というジャンルの確立だ。単なる冒険活劇ではなく、歴史や思想、文化が絡み合う多層構造の物語は、プレイヤーの想像力を刺激する。プレイヤーはサドラーの視点を通じて、神々の沈黙、人間の傲慢、信仰の虚構といったテーマを追体験し、最終的には「真実とは何か」という問いに直面する。

この知的興奮は、テキストの文体や演出のリズムによってさらに増幅されている。各地の文献やNPCの語りには、歴史的引用や寓話的表現が数多く含まれており、まるで一冊の古代書を読むような感覚を与える。難解でありながらも、理解したときの“悟り”のような快感が味わえる点が、まさに本作最大の魅力である。

長年愛され続ける理由

発売から数十年を経た今でも、『XZR II 完結編』はコアなファンの間で語り継がれている。その理由は、時代を超えるテーマ性と、独自の芸術的アプローチにある。グラフィックや操作性といった表面的な部分は時代を感じさせるが、作品全体が問いかける“人間の信念と存在”という主題は、現代でもなお新鮮に響く。

また、プレイヤーそれぞれが異なる解釈を持つことができる開かれた物語構造も、長寿の要因だ。プレイするたびに新しい発見があり、年齢や経験を重ねるほど理解が深まる――まさに文学作品に近いゲームといえる。テレネットが残したこの実験的作品は、日本のアクションRPG史において“異端にして傑作”と評される存在である。

■■■■ ゲームの攻略など

序盤:旅立ちと心構え

『XZR II 完結編』の冒険は、テンプル騎士団の依頼を受けるところから始まる。ここでの目的は「唯一神の真実を探す」ことだが、序盤は装備も資金も乏しく、戦闘面での油断は禁物だ。まずは周囲の村で情報を集め、最低限の武器と防具を整えることが攻略の第一歩となる。

このゲームは、会話や探索を怠ると次の目的地が分からなくなる構造になっているため、全てのNPCと対話することが極めて重要だ。彼らの言葉には謎かけや暗示が多く、宗教的比喩を解読するような形でヒントを得る。たとえば、ある修道士の言葉「神は東方に隠れし知恵を持つ」は、次のマップへ続く通路の場所を示唆している。単なるセリフではなく、進行上の鍵を握る“言葉のパズル”なのだ。

中盤:宗教都市での調査とレベル上げの工夫

中盤に入ると、舞台は宗教都市群へと広がり、神官や学者など、思想的な人物が多く登場する。この段階での攻略のポイントは、“戦闘の効率化”と“文献の収集”である。戦闘では敵の配置が固定されているマップが多く、敵の出現パターンを覚えることで安全にレベルを上げられる。特に砂漠地帯に出現するスコーピオン系モンスターは、攻撃力が高い代わりに防御が低く、経験値稼ぎに適している。

また、神殿や図書館では、古文書の解読によって隠しルートや重要なアイテムの位置が明かされることがある。文献には実在する宗教思想をモチーフにした言葉が頻出するため、読解の手間はかかるが、ここをスルーすると物語の核心に迫れない。テレネットらしい“読ませるRPG”としての顔がここに現れる。

戦闘の基本:剣技と魔法の使い分け

本作の戦闘はサイドビューで行われ、リアルタイムでの操作が要求される。基本は剣による攻撃だが、敵によっては魔法攻撃を駆使する方が有効な場合もある。サドラーが使える魔法は回復系と攻撃系に大別され、MP消費のバランスが攻略の要となる。

序盤は回復魔法の使用を控え、アイテムで体力を回復することで魔力を温存しよう。特にボス戦では、敵の行動パターンを見極めた上での“カウンター型の立ち回り”が有効だ。敵が飛び道具を放つ瞬間にジャンプ斬りを合わせるとダメージを受けずに反撃できる。また、盾の使用タイミングを覚えると被弾率を大きく下げられる。

ボス戦の攻略法:思考と反射の融合

ボス戦は本作の醍醐味であり、単なる体力勝負ではなく、精神的な意味を持つ戦いとして設計されている。各ボスは宗教的象徴や人間の欲望を具現化した存在であり、戦闘のたびにメッセージ性を感じることができる。たとえば、「異端の司祭」は自らの信仰を武器に変えた男で、攻撃時に聖句を唱える。その詠唱を遮るように攻撃するとダメージが倍増するという、宗教的行為をシステムに落とし込んだ演出が光る。

終盤に登場するユーグ=ヒラム戦では、戦闘と同時に台詞が進行し、哲学的な会話がリアルタイムで展開する。ここでは単に勝つことではなく、「どのように戦うか」が物語上の意味を持つ。プレイヤーが行動を誤ると、エンディング分岐に影響を及ぼすこともあるため、精神的な緊張感が最後まで続く。

探索のコツと隠し要素

本作には、目に見えない“知恵の試練”とも呼べる探索要素が存在する。特定のオブジェクトを調べることで、秘密の部屋やアイテムが出現する仕掛けが多く、これを発見できるかどうかでゲームの難易度が大きく変わる。

たとえば、神殿の裏庭にある「折れた柱」は、何の変哲もない背景に見えるが、特定の魔法を使うと“古代の記録”が現れ、これが次のステージ解放の鍵になる。また、特定の村人にアイテムを見せると、別のイベントが発生するなど、選択肢の広さがプレイヤーの探求心を刺激する。

一部のエリアでは、過去と現在を行き来する要素もあり、時間軸の違いによって地形や人々の様子が変化する。これを利用して、過去でアイテムを置き、未来で回収するという“時空を超えた謎解き”が仕込まれているのも本作ならではの魅力だ。

アイテムと資金運用の戦略

資金(ゴールド)の管理も本作の重要な攻略要素である。商人ごとに販売アイテムが異なり、同じ装備でも価格差があるため、買い物のタイミングを見極めることが肝要だ。序盤は回復薬よりも武器強化を優先し、中盤以降は属性付き武器の購入を検討しよう。特に「ホーリーソード」は悪魔系の敵に対して絶大な効果を持つため、早めの入手が理想的だ。

また、アイテムには戦闘外で使用できるものもあり、「知恵の書」を読むことで一時的に魔力上限が上昇するなど、隠れた恩恵が存在する。これらを活用することで、終盤のボス戦が格段に楽になる。

裏技と隠しメッセージ

『XZR II 完結編』には、開発スタッフの遊び心を感じさせる隠し要素も複数仕込まれている。タイトル画面で特定のキーを押すと、スタッフロールの一部が先行表示される「隠しデバッグモード」や、特定の村で無限ゴールドを得る裏技などが存在する。

さらに、一部のテキストには“聖書のパロディ”とも取れる隠しメッセージが含まれており、古代文字を解読するとスタッフのユーモアが垣間見える。こうした要素は、当時のプレイヤーの間で口コミ的に広まり、雑誌『ログイン』や『テクノポリス』の裏ページでも話題になった。

難易度バランスと周回プレイの魅力

『XZR II 完結編』は一見ハードな難易度に感じられるが、ゲームの構造を理解すれば驚くほど快適に進められる。特にレベル上げと装備強化を適切に行えば、終盤のボスですら数分で撃破可能になる場合もある。とはいえ、難易度の本質は敵の強さではなく、“プレイヤーの理解力”にある。

初回プレイでは気づかなかった台詞の意味や、背景に隠されたシンボリズムを再発見することで、2周目以降のプレイがまったく異なる印象を与える。つまり、『XZR II 完結編』は攻略を終えてからが本当の“思索の旅”の始まりなのだ。

プレイヤーへのメッセージ

最終章に至るまで、サドラーの旅は単なる宗教的探求ではなく、“人間が自分自身を見つめ直す”物語として描かれている。プレイヤーは戦闘や探索を通じて、いつしか“唯一神”という抽象的存在ではなく、自らの信念と対話していることに気づく。この心理的体験こそが、攻略という行為を超えた『XZR II 完結編』の本質といえるだろう。

■■■■ 感想や評判

発売当時の衝撃と話題性

1988年という年は、PCゲーム業界が大きく変化し始めた時期である。RPGの主流は『イース』や『ハイドライド』といった、明快なストーリーとスピード感を重視した作品が多かった。そのなかで『XZR II 完結編』は、宗教・哲学・倫理という極めて重厚なテーマを扱い、プレイヤーに“考えること”を求める異色作として登場した。そのため発売当初から「難解だが深い」「ゲームというより文学」といった評価が飛び交い、好奇心旺盛なユーザー層の注目を集めた。

PC雑誌『ログイン』や『テクノポリス』のレビューでも、「思想的RPG」「異端の傑作」といった言葉が使われており、従来のアクションRPGとは一線を画した存在として高く評価された。一方で、宗教要素を直接的に描いた点から「内容が重すぎる」「理解が難しい」といった意見も存在し、賛否両論の渦中に置かれた作品でもあった。この議論性そのものが、本作の社会的存在感を際立たせる結果となった。

プレイヤーの間で語られた“思想的RPG”という新ジャンル

プレイヤーたちの多くは、単にアクションの爽快さではなく、ゲーム全体に漂う“問いかけの深さ”に魅了された。ストーリーの根底にあるのは「神は本当に存在するのか」という宗教的テーマだが、それを単なる信仰論としてではなく、“人間が神を創る”という逆説的な構造で描いた点が当時のファンを驚かせた。

インターネット以前の時代であったにもかかわらず、ゲームファン同士が同人誌やパソコン通信で意見交換を行い、「サドラーの選択は正しかったのか」「唯一神の否定は人間賛歌ではないか」といった哲学的議論が巻き起こった。まさに本作は“遊ぶ思想書”と評されるほど、プレイヤーの思考を刺激する存在だったのである。

グラフィックと演出への評価

当時のプレイヤーがまず驚かされたのは、PC-9801版を中心にしたグラフィック表現の進化だった。中東やヨーロッパをモチーフにした背景描写は細部まで作り込まれ、建築の陰影や砂漠の陽炎がリアルに再現されていた。とりわけ宗教儀式のシーンで光が差し込む演出は、神聖さと不気味さを同時に感じさせ、ゲームのテーマ性を視覚的に強化していた。

また、イベントシーンではキャラクターの表情が細かく変化し、サドラーの苦悩や覚悟がグラフィックを通して伝わってくる。この演出の巧みさが「静止画の中に魂を感じる」と称賛され、雑誌レビューでも“物語を動かす絵作り”と高く評価された。MSX2版でも解像度の制限を工夫でカバーし、限られた容量のなかで印象的な場面を演出している点が好感を持たれていた。

サウンドが生んだ“精神的共鳴”

音楽への評価も非常に高い。特にオープニングテーマとラスボス戦の曲は、今でも「テレネット・サウンドの代表作」として語り継がれている。中東の旋律と電子音の融合は当時としては斬新で、聴く者を一瞬で“異世界”へと引き込んだ。

プレイヤーの中には、BGMだけを録音してカセットに保存したという人も少なくない。ゲームを終えた後も、その旋律を聴くだけで物語の情景を思い出すという声も多く、音楽が物語体験の一部として深く刻み込まれている。とくに終盤の静かな曲は「救済と虚無」を同時に感じさせると評され、ゲーム音楽史の中でも屈指の精神的深度を持つ作品として高く評価された。

批判的意見とその背景

一方で、本作に対する批判も存在した。最大の理由はその“難解さ”である。物語の進行には宗教的象徴や歴史的背景の理解が必要で、ただストーリーを追うだけでは意味が掴みにくい箇所が多い。また、マップの構造が複雑で、ヒントの少なさから迷いやすいという指摘もあった。

さらに、宗教的題材を扱う作品であったため、特定の宗教団体からクレームを受けたという逸話も存在する。とはいえ、これらの論争は結果的に本作をより話題にし、「表現としてのゲーム」を考える契機となった。つまり、批判もまた本作の評価を高める一要素であったといえる。

メディアでの評価と再評価の流れ

1988年当時のレビューでは、“賛否両論だが忘れられない作品”という位置づけが多かった。ところが1990年代に入り、PCエンジン版『エグザイル ~時の狭間へ~』が登場すると、オリジナル版との比較が活発化し、再評価の動きが始まった。家庭用版はアクション寄りで遊びやすくなっていたが、思想的要素が薄まっていたため、「本当のXZR体験はPC版にある」と主張するファンが増えたのだ。

さらに2000年代以降、レトロPCゲームの再発掘が進むなかで、『XZR II 完結編』は“テレネット黄金期の象徴”として再び注目を集めた。特にプロジェクトEGGでの復刻配信により、新たな世代のプレイヤーがこの作品に触れる機会が増え、SNSやブログ上で「この作品を今の時代にこそ遊ぶべき」という声が多く見られた。

海外ユーザーの反応と文化的価値

興味深いのは、海外レトロゲーマーの間でも『XZR II 完結編』が注目されている点である。英語圏では「Exile」として知られ、宗教的テーマを持つ日本製RPGとして独自の地位を築いている。特にイスラム的世界観をポジティブに描いた点が高く評価され、「文化的理解を促す作品」として海外のレトロレビューサイトでも高いスコアを得ている。

また、欧米のプレイヤーの中には、ゲームを宗教学的に分析する研究者も現れ、大学の文化研究論文で取り上げられた例もある。こうした国際的視点からの再評価によって、『XZR II 完結編』は単なるレトロゲームの域を超え、“80年代日本文化が生んだ哲学的エンターテインメント”として語られるようになった。

ファンが語り継ぐ“心に残る一作”

長年のファンにとって、本作は単なる懐古の対象ではない。多くのプレイヤーが「若い頃にこの作品で人生観が変わった」と語っており、サドラーの苦悩や決断に自らを重ね合わせた人も少なくない。特に「唯一神の不在を知り、それでも前に進む」という結末は、現代においても人間の孤独と希望を象徴するメッセージとして強い共感を呼んでいる。

また、ファンアートやリメイク動画など、インターネット上で自主的な創作活動が続いていることも特筆に値する。ゲームとしての寿命を超え、作品世界そのものが“共有された思想空間”として生き続けているのだ。

総評:静かな炎を宿した異端の傑作

結論として、『XZR II 完結編』は、派手な演出や万人受けする要素こそ少ないが、その代わりに他の作品にはない「重み」と「余韻」を残す。宗教的世界観に挑んだ勇気、哲学的な物語構成、そしてプレイヤーの内面に問いを投げかける構成――これらが組み合わさり、今もなお語り継がれる存在となった。

テレネットが提示したこの作品は、単なるゲーム体験を超え、「プレイヤーと作品が対話する思想的空間」として成立している。

だからこそ、多くの人が口をそろえて言う――

「XZR II 完結編は、遊び終えた後に始まるゲームである」と。

■ 良かったところ

思想と物語が融合した“真のシナリオRPG”

『XZR II 完結編』の最大の魅力は、物語そのものが“思想の体験”として設計されている点にある。単に物語を読むのではなく、プレイヤーが操作し、選択し、戦う行為そのものが哲学的テーマとリンクしている。特に終盤、サドラーが“唯一神は存在しない”という真理に至る場面は、プレイヤー自身が一緒に悟りを得たような感覚を与えるほどの没入感がある。

当時の多くのRPGが勧善懲悪を前提としていた中で、『XZR II 完結編』は“正義も悪も人間の信念によって変わる”という視点を提示した。これは1980年代のゲームとして極めて珍しい構成であり、「物語がプレイヤーの思想を変える」という体験をもたらした作品として語り継がれている。

主人公サドラーの人間味あふれる描写

本作の主人公サドラーは、完璧な英雄ではない。むしろ人間らしい弱さ、迷い、そして怒りを持つ存在として描かれる。その人間臭さこそがプレイヤーの共感を呼び、「自分自身を重ねてしまう」という声が多く寄せられた。特に、信念を貫くために苦しみを受け入れる姿勢や、仲間を犠牲にしてでも真実を追い求める決意は、多くのプレイヤーに深い印象を残した。

テレネット特有の静かな演出――サドラーが独白する場面、誰もいない神殿で立ち尽くすシーン――は、台詞以上に感情を伝える。ゲームでありながら文学的な余韻を残すこの描写が、「ゲームに心を打たれた最初の体験」として語るファンを今も生み出している。

映像と音楽が一体化した演出美

グラフィックの進化とともに、音楽の存在も高く評価された要素だ。特にPC-9801版では、当時としては贅沢なFM音源による重厚なサウンドが展開され、プレイヤーを物語世界へ深く引き込んだ。中東の旋律をモチーフにしたBGMは、異国情緒だけでなく宗教的神秘さを漂わせ、プレイヤーの感情を巧みに操る。

たとえば戦闘中の緊張感を高めるリズム、静寂の村で流れる哀愁のメロディ、そしてエンディングでの静謐な旋律――これらはすべて、物語の流れに完璧に同期している。プレイヤーの心情を代弁する音楽として機能しており、「音が語るRPG」と称されるほどだった。サウンドとビジュアルが融合し、言葉以上のドラマを奏でた点は、80年代PCゲームの中でも突出している。

宗教と哲学を恐れず描いた勇気

本作が“異端の傑作”と呼ばれる最大の理由は、宗教を正面から扱ったことだ。日本国内で宗教をエンターテインメントに取り入れることは、当時の風潮ではタブーに近かった。それにもかかわらず、テレネットは恐れずにこの題材へ踏み込み、“神とは何か”“人はなぜ信じるのか”という根源的な問いを投げかけた。

その姿勢はプレイヤーから「勇気ある作品」として称賛された。多くのファンが「この作品で初めて“信仰”という言葉の意味を考えた」と語っており、単なる娯楽ではなく人生観を揺さぶる体験を与えたことが、本作の最も偉大な功績といえる。

アクションとストーリーの両立

思想的な深さだけでなく、アクションRPGとしての完成度も高い。戦闘はスピーディで操作感が良く、プレイヤーの腕前がそのまま成果に反映される仕組みとなっている。敵ごとの弱点を突く戦術性、攻撃・防御・回避のバランスなど、システムの完成度は非常に高い水準にあった。

特にボス戦では、“力だけでは勝てない”構成が絶妙で、敵の行動パターンを読み、心理的駆け引きを行う必要がある。思想的テーマと戦闘の緊張感が同時に味わえるこの構造が、「考えるアクションRPG」という新しい概念を生み出した。これこそ、XZRシリーズの真骨頂である。

テキストと翻訳の美しさ

『XZR II 完結編』の台詞やテキストは、文学的な響きを持つ日本語で構成されている。登場人物の発言には象徴や比喩が多く、プレイヤーの想像を促す余地を残しているのが特徴だ。たとえば、ある神官が語る「光を恐れる者は闇の中でも迷う」という一文は、単なるヒントではなく物語全体を貫くテーマを暗示している。

また、当時の翻訳スタッフによる英語版スクリプトも完成度が高く、宗教用語や思想的なニュアンスが丁寧にローカライズされていた。文化的背景を越えて伝わる表現力が、国内外のプレイヤー双方から評価された要因である。

終盤の哲学的クライマックス

物語終盤、サドラーがユーグ=ヒラムと対峙する場面は、ゲーム史上でも屈指の名シーンとして語り継がれている。二人の対話は単なる敵味方の構図ではなく、“信仰と理性”の衝突として描かれ、プレイヤー自身の価値観を問う構成になっている。このクライマックスが持つ精神的重みは、映画や文学に匹敵する。

戦闘が終わったあとに訪れる静かなエンディングも印象的で、華やかな勝利ではなく“悟り”をテーマにした余韻で幕を閉じる。多くのプレイヤーが「最後の沈黙の瞬間に涙した」と語っており、この静けさこそ本作最大の感動点である。

時代を超えて響く普遍性

1988年の作品でありながら、『XZR II 完結編』のメッセージは今なお色あせていない。それは“神の存在を疑う”という物語構造が、現代に通じる普遍的テーマを持つからだ。インターネット時代において、真実や信仰の意味が問われる今だからこそ、この作品の問いかけが新たな重みを持って響く。

近年では、動画配信やレトロゲーム愛好家のレビューを通じて、若い世代が本作を再評価する動きも増えている。多くの視聴者が「古いのに現代的」「思想が深すぎて衝撃」とコメントしており、時代を超えて“考えるゲーム”として再び注目を集めている。

ファンの情熱が示す真の評価

長年にわたって『XZR II 完結編』を支持するファンコミュニティが存在すること自体、この作品の“良さ”を証明している。ファンはただ懐かしむのではなく、作品の思想や構成を分析し、自らの人生観と照らし合わせて語り続けている。中には、実際に作中のセリフをモチーフにした詩集やイラスト作品を制作する人もいるほどだ。

彼らの多くは口をそろえてこう言う――

「XZR II 完結編は、心の奥で何かが目覚めるゲームだった」と。

これは単に“面白かった”という感想ではなく、人生に影響を与えた体験として語られている証拠だ。まさに、テレネットが生み出した“静かなる革命”である。

総評:理性と感情が共鳴する芸術作品

『XZR II 完結編』の良さを一言でまとめるなら、それは“理性と感情の融合”に尽きる。アクションRPGとしての楽しさ、宗教的テーマの深さ、音楽と映像の美、そして人間の心の弱さを受け入れる優しさ――そのすべてが調和している。

単なる娯楽ではなく、プレイヤーに“生きるとは何か”を問いかけるこの作品は、ゲーム史における稀有な存在であり、いまなお多くの人々の心に残り続けている。『XZR II 完結編』は、まさに“遊ぶ哲学”として輝き続ける永遠の名作だ。

■■■■ 悪かったところ

物語の難解さと説明不足

『XZR II 完結編』の最も大きな弱点として、発売当時から指摘されていたのが「難解すぎるシナリオ構成」である。宗教・哲学・歴史が複雑に絡み合う物語は確かに独創的だったが、プレイヤーの理解を大きく試す内容でもあった。キリスト教、ユダヤ教、イスラム教といった異なる信仰体系が並列的に登場し、しかもそれらが比喩や象徴を通じて描かれるため、前提知識がないと物語の核心にたどり着けない。

特に、終盤のセフィロトの樹や「ケテル」の概念などは、カバラ神秘思想に基づいた難解な比喩で、初見のプレイヤーには理解しづらい。説明的なテキストやイベントが少ないため、「雰囲気は伝わるが意味は掴めない」と感じる人も多かった。こうした曖昧さは文学的な深みを与える一方で、プレイヤーにとって“置いてきぼり感”を生む要因にもなっていた。

システム面の不親切さ

当時のPCゲーム特有の仕様とはいえ、本作のシステムはやや不親切な部分が目立った。セーブポイントが限られており、長時間プレイした末に不意のミスでゲームオーバーになると、再び序盤からやり直さなければならない。この仕様は緊張感を高める一方で、現代の基準から見ると極めて不便である。

また、メニュー操作が煩雑で、戦闘中に魔法やアイテムを選択する際にテンポが途切れる場面も多かった。特にMSX2版では読み込み速度の関係で反応が遅れ、戦闘中に一瞬の操作ミスが命取りになることもあった。この“操作の重さ”が、ストーリーのテンポを阻害してしまう場面が少なくなかった。

グラフィックの差異と機種ごとの不公平感

本作はPC-8801、PC-9801、MSX2と複数のプラットフォームで展開されたが、その表現力の差は無視できないほど大きかった。PC-9801版では美しいグラフィックと滑らかなアニメーションが高評価を得たものの、PC-8801版やMSX2版では色数が少なく、背景やキャラクターの一部が省略されていた。そのため、同じシーンでも印象が異なり、PC-9801版を基準にした雑誌レビューを読んだMSX2ユーザーが落胆するケースも多かった。

さらに、音源面でも差が顕著だった。PC-9801版のFM音源による荘厳なBGMは高く評価されたが、MSX2版ではPSG音源のみの簡易的な構成で、同じ曲でも迫力や情感に欠ける印象があった。このため「機種によってまったく別の印象になるゲーム」と評され、統一感に欠けるという批判が一部から上がった。

操作性と戦闘テンポの粗さ

戦闘システムは当時としては画期的だったが、操作性には課題があった。ジャンプや攻撃のタイミングがシビアで、敵の攻撃範囲が広いため、被弾しやすい構造になっていた。プレイヤーキャラクターの動きがやや硬く、特に狭い通路や段差での戦闘では誤操作によるダメージを受けやすい。

また、敵の当たり判定が曖昧で、見た目では攻撃が当たっているように見えても、実際には無効化されることがある。この判定のズレは、特に高難易度エリアでストレスを感じる要因となった。アクションゲームとしての快感よりも、「慎重に動かないと理不尽に死ぬ」という印象が強く残ったプレイヤーも多い。

難易度のバランス調整不足

『XZR II 完結編』は一部のプレイヤーから「不必要に難しい」と指摘されていた。敵の攻撃力が高く、レベル差があると一撃で倒されることも珍しくない。また、回復アイテムの価格が高く、序盤では十分に購入できないため、初見プレイヤーが苦戦しやすい。

一方で、終盤に入ると逆にレベルアップによって難易度が急激に下がり、ラスボスを容易に倒せてしまうという問題もあった。つまり、序盤は理不尽に厳しく、終盤は拍子抜けするほど簡単というアンバランスさが存在していたのだ。この点は、当時のゲーム誌でも「調整が荒い」「開発スケジュールの影響か」と分析されている。

マップ構造の複雑さと迷いやすさ

本作のフィールドは広大で、地形も複雑に入り組んでいる。だが、マップを示す機能やナビゲーションが存在しないため、方角を誤ると延々と同じ場所をさまようことになる。特に砂漠や廃墟のステージでは、目印になる建物や地形が少ないため、どこに進めばいいのか分からなくなるプレイヤーが続出した。

また、一部のダンジョンでは「特定の場所で特定の魔法を使う」ことでしか進めない構造になっており、それを知らなければ永遠に進行できない。ヒントが会話の中に暗示的にしか登場しないため、攻略情報なしで進めるのは相当の根気が必要だった。この“理不尽な探索性”が、本作の難解さをさらに強調してしまった。

イベント進行の条件が厳しすぎる

本作では特定のアイテムを入手しないとイベントが発生しない仕様が多く、プレイヤーが少しでも順序を誤ると物語が進まなくなることがある。しかも、どのアイテムがどのイベントに対応しているかの説明が一切ないため、状況によっては一度詰み状態になることもあった。

特に中盤の“古代神殿”でのイベントでは、必要なアイテムを取り逃すと後戻りができず、セーブデータを巻き戻すしか手がない。この仕様は一部のプレイヤーに強い不満を与え、「セーブを分けておかないとクリア不能になるゲーム」として有名になったほどだ。

一部の演出と倫理的表現への賛否

『XZR II 完結編』は宗教を扱う関係上、暴力や処刑、異端審問といった過激なシーンがいくつか登場する。当時のPC雑誌では「表現がリアルすぎる」との指摘もあり、一部では問題視された。とはいえ、これらの描写は物語の必然性からくるものであり、制作者の意図としては“残酷さの中に人間の愚かさを描く”という芸術的アプローチだった。

しかし、家庭用機への移植時にはその部分が削除・修正されたことからも分かるように、万人向けではなかったのは事実である。結果として、「思想的には評価できるが、表現としては重すぎる」という声が残った。

インターフェースの古さと現代的視点からの課題

現代の基準で見たとき、UI(ユーザーインターフェース)は非常に不便だ。マウス操作が主流になる前の設計のため、すべてキーボード操作で行う必要があり、コマンド選択のたびにキーを複数押さなければならない。戦闘中のコマンドレスポンスも遅く、現代のテンポに慣れたプレイヤーには耐えがたいほどだ。

また、文章スピードの調整ができず、重要な会話が一瞬で流れてしまうこともある。ストーリーが重厚であるだけに、こうした小さなストレスが作品体験を損なう要因となっていた。もし現代的なリメイクが行われるなら、UIの刷新が最優先事項となるだろう。

総評:荒削りゆえの“人間味”

こうして見ると、『XZR II 完結編』には確かに多くの問題点があった。しかし、その欠点の多くは“挑戦の裏返し”でもある。説明不足は、プレイヤーに思考を委ねるための設計。難易度の高さは、信念を試す試練。技術的な制約すらも、当時のクリエイターたちが理想を追い求めた痕跡といえるだろう。

完成されたゲームではなかったが、“完全ではない美しさ”がこの作品にはあった。荒削りだからこそ、プレイヤーが自ら補完し、考え、語りたくなる余地が残っていたのだ。まさに“未完成の完成品”――それが『XZR II 完結編』の真の姿である。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

サドラー ―― “神なき世界”を旅する哲学的戦士

本作の主人公サドラーは、シリーズを通してプレイヤーから最も深い共感を得たキャラクターである。彼は単なる勇者ではなく、“己の信念と戦う人間”として描かれている点が特徴だ。前作『破戒の偶像』ではまだ若き理想主義者であった彼が、本作では宗教と歴史の狭間に立たされる存在として再登場し、その精神的成熟が物語の軸を形成している。

彼の最大の魅力は、強さと脆さを併せ持つ“人間的リアリズム”にある。多くのRPG主人公が勧善懲悪のヒーロー像を体現するのに対し、サドラーは常に迷い、葛藤し、時には自らの信念すら疑う。その内面の動きが、プレイヤーの心の鏡のように映し出される。とくにクライマックスで、ユーグ=ヒラムに“神は人間が創った幻想だ”と告げられる場面は、サドラーというキャラクターが一人の人間として“悟り”に到達する瞬間であり、シリーズ全体の精神的頂点といえるだろう。

また、サドラーのビジュアルデザインも印象的である。ターバンを巻いた中東風の衣装と鋭い眼差しは、従来のファンタジーRPGに登場する白人系英雄とは明確に異なり、日本のゲーム文化における“異文化的ヒーロー像”の先駆けともなった。彼の沈黙や行動には言葉を超えた説得力があり、プレイヤーは戦闘だけでなく、哲学的対話の中でも彼に感情移入していく。

サドラーは“信じることをやめない人間”の象徴であり、テレネットが描いた最も完成度の高い主人公像のひとりである。

ユーグ・ド・ペイン ―― 理想を偽装した狂信の化身

ユーグ・ド・ペインは本作における最大の敵であり、物語の思想的中心でもある。テンプル騎士団の高位騎士としてサドラーの前に現れるが、その正体は過去に神を“創造”しようとした男ヒラムの転生体である。彼の行動原理は単なる悪意ではなく、“人間の救済”という名の狂気である。

ユーグの魅力は、敵でありながらもどこか理解できてしまう“危うい正義”を体現している点にある。彼は「人は神を信じなければ生きられない」と語り、それを実現するために偽りの神を造り出そうとする。彼の言葉は論理的であり、決して完全な間違いではない。だからこそ、プレイヤーは彼に対して単純な憎悪ではなく、同情や恐れすら抱く。

彼が最終決戦で放つセリフ「神を創るのは人間だ。ならば私は神そのものだ」は、ゲーム史に残る名台詞のひとつとして知られている。サドラーとの対話は宗教哲学的な論争でありながら、同時に“人間の傲慢さ”を映す鏡でもある。

多くのプレイヤーが「ユーグは悪ではなく、もう一人のサドラーだった」と語るように、彼は光と影の二面性を持つ存在として作品の深みを支えている。

アイシャ ―― 儚さと希望を象徴する女性像

サドラーを支える女性として登場するアイシャは、物語の中で最も“人間的な優しさ”を象徴するキャラクターである。彼女は戦闘能力こそ高くないが、物語を通じてサドラーに精神的支えを与える役割を担う。彼女の存在があることで、重苦しい宗教的テーマの中に温かみと救いが生まれている。

特に印象的なのは、中盤でサドラーが信念に迷う場面で彼女が語る「答えは神の外ではなく、あなたの中にある」という一言。この台詞は後のサドラーの行動を決定づける導きとなる。彼女は単なるヒロインではなく、“人が人を信じる力”の象徴なのだ。

また、アイシャのキャラクターデザインは、当時としては非常に繊細で美しく、アニメーション風の立ち絵がプレイヤーの記憶に強く残った。華やかさよりも静けさを基調とした表情描写は、彼女の内面の強さを際立たせており、多くのファンが「テレネット史上最も印象的な女性キャラ」として挙げている。

ハワード・ボウイ ―― テレネット世界を繋ぐ異端の旅人

PCエンジン版『エグザイル』にも登場するハワード・ボウイは、本作のモブ的存在ながら強烈な印象を残したキャラクターだ。彼は放浪の傭兵であり、サドラーに旅の助言を与える人物として登場するが、実は他のテレネット作品『アークス』シリーズとの繋がりを示唆する“メタ的存在”でもある。

その口調や態度は皮肉に満ちており、宗教や権力に対して冷笑的なスタンスを取る。だがその裏には、“信じることを恐れた者”としての影がある。彼はサドラーの鏡像ともいえる存在であり、プレイヤーに「信仰を持たぬ者の苦しみ」を教えてくれる。

短い登場ながらも強烈な印象を残し、「もっと掘り下げてほしかったキャラ」としてファンの間で語り継がれている。

モモコ ―― 混沌の中の“光”としての存在

本作の中でも異彩を放つのが、シリーズを横断して登場するキャラクター・モモコである。彼女はテレネットの別作品『未来戦士ライオス』や『ファンタジーゾーンIIテレネット版』などに姿を見せる人気キャラであり、本作では象徴的な脇役として登場する。彼女は物語の中心にはいないが、プレイヤーに“小さな笑い”と“人間味”を与える存在だ。

シリアス一辺倒になりがちなXZRシリーズにおいて、モモコの軽妙なセリフや行動は、物語に緩急をつける潤滑油となっている。彼女がサドラーに「そんな顔しないで、神様でも笑うかもよ」と語る場面は、多くのプレイヤーにとって心の救いとなった名場面である。

名もなき人々 ―― 世界を支える“静かな証人”たち

『XZR II 完結編』では、主要キャラクター以外にも印象的なNPCが多数登場する。街の老人、旅の商人、信仰に迷う修道士、そして戦乱に巻き込まれた子供たち――彼らはストーリー上の端役でありながら、作品世界の“現実”を体現する存在である。

彼らの言葉のひとつひとつが、宗教や戦争の残酷さ、そして人間の希望を静かに語っている。とくに「神を信じても救われなかった」と嘆く村人の台詞や、「それでも生きていく」と微笑む母親の姿は、ゲームを超えて普遍的な人間ドラマとして胸に迫る。

このように、無名の登場人物にまで魂が宿っている点が、『XZR II 完結編』の世界を豊かにしている。

プレイヤーが共感した“人間としての神話”

多くのプレイヤーが語るように、本作の魅力は“誰もが主人公になれる”という点にある。サドラーやユーグといった象徴的存在だけでなく、全ての登場人物がそれぞれの信念を抱えて生きている。その多様性こそが、宗教や思想をテーマにしたこの作品の核心だ。

誰かが神を信じ、誰かが神を否定し、そして誰かがただ生きるために祈る――そのすべてが等しく尊い。このバランス感覚が、プレイヤーに「誰が正しいのか」という単純な結論ではなく、「どう生きるか」という問いを残す。

登場人物たちは単なるキャラクターではなく、思想の具現であり、プレイヤー自身の心の断片でもあるのだ。

総評:魂で描かれた群像劇

『XZR II 完結編』に登場するキャラクターたちは、表面的な役割に留まらず、それぞれが“信念の象徴”として存在している。サドラーの迷い、ユーグの狂気、アイシャの優しさ、モモコの人間味――これらが交差することで、本作は単なる物語ではなく“生きる哲学”へと昇華している。

彼らが織りなすドラマは、30年以上経った今もプレイヤーの記憶に残り続けている。

『XZR II 完結編』は、キャラクターの数ではなく“魂の重さ”で語られる作品だ。

そして、その魂は今も静かにプレイヤーの心の中で生き続けている。

[game-7]

●対応パソコンによる違いなど

テレネット作品らしい“マルチプラットフォーム思想”

1980年代後半の日本テレネットは、自社作品を複数のPCプラットフォームに同時展開する戦略を積極的に採っていた。『XZR II 完結編』もその代表例であり、PC-8801mkIISR以降、PC-9801VM/RA以降、MSX2の3機種でリリースされた。 当時のパソコン業界では機種ごとの性能差が極端で、同じタイトルでも見た目や操作感がまったく異なることが多かったが、テレネットはそれぞれのハード特性を活かしながら統一した世界観を保つという、極めて難しい制作方針を貫いた。

結果として、『XZR II 完結編』は機種ごとに異なる魅力を持つ3つの“バリエーション版”とも言える仕上がりとなった。

PC-9801版 ―― グラフィックと音響の最上位版

PC-9801版はシリーズ中でもっとも完成度の高いバージョンとされ、当時のテレネットが描こうとしたビジュアル・サウンド表現を最も忠実に再現している。 高解像度640×400ドットのグラフィックモードにより、背景やキャラクターのディテールが圧倒的に細かく描き込まれており、神殿のステンドグラス、砂漠の光の反射、遠景のオアシスまでもが緻密に表現されていた。

特筆すべきはFM音源の音響効果だ。5音同時発音により重厚なハーモニーが可能で、荘厳な宗教音楽風BGMを美しく奏でている。特にラスボス戦で流れるテーマ「Faith of Silence」は、FM音源特有の金属的な響きが神秘性を強調し、プレイヤーを深い没入へ導いた。

操作面でもキー反応が最も安定しており、戦闘時のレスポンスが良い。エフェクト処理やスクロール速度も滑らかで、PC版の中では最も“理想的なXZR体験”と評されている。

PC-8801版 ―― 静寂と制約の中の緊張感

PC-8801版は、ハード性能が低い分だけ色数・描画速度に制限があるが、その制約を逆手に取った“静寂の美学”が光るバージョンである。表示色は最大8色ながら、陰影を巧みに利用して砂漠の温度差や夜明けの神殿の雰囲気を表現。少ない色で構成された背景が、むしろ宗教的な厳粛さを強調している。

サウンドは3音PSG音源だが、音程の間隔やリズムが繊細に設計されており、プレイヤーの心に深い印象を残す。FM音源の壮大さはないものの、独特の“無音の間”が物語の静けさを際立たせているのが特徴だ。

ファンの中には「8801版の方が余白の美を感じる」「宗教劇としての緊張感が強い」と語る者もおり、決して下位互換として片付けられない存在感を持っている。

操作レスポンスはやや遅く、戦闘中の処理落ちも見られるが、それがかえって“緊迫した儀式的な戦い”のような雰囲気を生み出していた。速度よりも精神性を重視したゲーム体験として、マニア層から根強い支持を得ている。

MSX2版 ―― 色彩と柔らかさの再構築

MSX2版は、他機種と比較するとグラフィックの雰囲気が大きく異なる。最大256色(同時表示は16色)を駆使し、より明るく柔らかな色調で再構成されている。特にキャラクターの輪郭や衣装デザインがアニメ的に強調されており、“劇画調”だったPC-9801版よりも親しみやすい印象を与える。

また、スクロール処理にMSX2独特のハードウェア機能を利用しているため、動作が滑らかで軽快だ。敵の出現数もやや減少しており、アクション難易度は低めに設定されている。これは当時のMSXユーザー層(中高生中心)を意識した調整であり、“遊びやすさ重視”の設計といえる。

一方で、音楽はPSG音源による軽いサウンドで、荘厳さよりも“郷愁”を感じさせる。ファンの間では「まるで同じ詩を別の声で朗読しているようだ」と表現されることもあり、MSX2版はシリーズ中でも独自の情緒を持つ異色の存在とされている。

グラフィック面の比較と演出の違い

3機種を比較すると、もっとも明確な差が出るのはビジュアルの印象である。PC-9801版が写実的で重厚、PC-8801版が象徴的で抽象的、MSX2版が明るくポップ――まさに三者三様のアートスタイルが存在する。 イベントシーンにおける光の扱いも異なり、9801版では陰影とグラデーションが多用される一方、8801版はコントラストの強い二色構成で宗教画のような印象を与える。MSX2版はアニメ的演出を強調し、キャラクターが大きく動くなど演出面での表現が軽やかだ。

この違いは“宗教劇”としての解釈にも影響しており、9801版では悲劇的・荘厳に、MSX2版では叙情的・人間的に、そして8801版では神秘的・抽象的に感じられる。テレネットが単なる移植にとどまらず、機種ごとに“別の芸術表現”を試みていたことが分かる。

サウンド比較 ―― 音源の個性が語る世界観

音楽面では、PC-9801版のFM音源が最も完成度が高く、音の厚みと空間的広がりが際立つ。5音構成による重層的なハーモニーは、宗教儀式を想起させる荘厳さを持ち、まさに“神話を奏でる音”であった。 対してPC-8801版はPSG音源の制限を逆手に取り、音の間やリズムで“静寂の表現”を行うという実験的手法を採用。音が少ないからこそ一音一音の意味が際立ち、詩的な印象を残す。 MSX2版は旋律を柔らかくアレンジし、感傷的なトーンを重視している。これにより、“異国の祈り”よりも“人間の哀しみ”を強調する方向性が見える。

このように、同じ旋律が機種によってまったく違う感情を呼び起こすことから、ファンの間では「音楽で見るXZR」という特集が組まれるほどだった。

シナリオ進行と速度の違い

処理能力の違いにより、ロード速度と戦闘テンポも機種によって異なる。PC-9801版ではテンポが良く、戦闘や画面切り替えがスムーズだが、PC-8801版では場面転換ごとに読み込みの“間”が生まれる。この“間”が意図的な演出のように感じられるほど、静かな時間を与えている点も興味深い。 MSX2版はROM容量の関係で一部イベントやボイス演出がカットされ、マップ構造も簡略化されているが、プレイテンポが最も軽快で“アクション寄り”のバランスに仕上がっている。

このため、ストーリーを重視するプレイヤーはPC-9801版を、雰囲気を楽しむ人はPC-8801版を、純粋に遊びやすさを求める人はMSX2版を選ぶという棲み分けが自然に形成された。

ファンによる機種別評価と議論

長年にわたりファンの間では“どの機種版が真のXZR II 完結編か”という議論が繰り返されている。 PC-9801版派は「完全版としての完成度と音楽の荘厳さ」を支持し、PC-8801派は「制約の中の詩的表現」を評価、MSX2派は「親しみやすく遊びやすいXZR」としての価値を認めている。 それぞれに長所と短所があり、どれも一概に優劣をつけがたい。

むしろ、これら三つのバリエーションが共存していることこそ、当時のPC文化の豊かさを象徴している。各機種が限界を超えて同じ世界を再現しようとした努力の結晶――それが『XZR II 完結編』の真の魅力であり、テレネットの“技術と思想の融合”を示す証拠である。

総評:三つの機種が描いた三つの“信仰の形”

総じて、『XZR II 完結編』は機種の違いによって単なる技術差以上の意味を持つ作品となった。 PC-9801版は「神を求める荘厳な祈り」、PC-8801版は「沈黙の中の信仰」、MSX2版は「人間的な情感と希望」――まるで同じ神話を別の文化圏が語り直したような多様性がある。

どの機種も、それぞれの時代背景とユーザー層に応じた美学を体現しており、三つを比較してこそ“真の完結編”が見えてくる。

つまり、『XZR II 完結編』とは一つの作品ではなく、三つの信仰体系が同じ真理を追い求めた「マルチプラットフォームの神話」なのだ。

[game-10]

●同時期に発売されたゲームなど

★『Ys II(イースII)』

・日本ファルコム・1988年・定価6,800円 アクションRPGの金字塔『イース』の続編として発売された『Ys II』は、同時代のテレネット作品と並び“物語と音楽の融合”を極めた代表作である。前作の続編として、失われた古代王国エステリアの謎に迫る主人公アドルの物語が展開され、プレイヤーを壮大な神話世界へ誘った。 BGM「TO MAKE THE END OF BATTLE」はPC-8801のFM音源を最大限に活かした名曲として、今も語り継がれている。『XZR II 完結編』が宗教的哲学をテーマとした“静のRPG”なら、『Ys II』は感情とスピードの“動のRPG”といえるだろう。両者はまったく異なる方向から、当時のRPG表現を切り拓いた双璧である。

★『ソーサリアン』

・日本ファルコム・1987年・定価6,800円 同じくファルコムの代表作である『ソーサリアン』は、“シナリオ追加型RPG”という革新的な構造を採用した。複数の短編シナリオをプレイヤーが自由に選択して遊べる構成は、当時のゲームデザインとして非常に先進的で、後のアドベンチャーRPGの礎を築いた。 本作の特徴は、物語・育成・音楽が三位一体となった芸術的設計にある。特にサウンドコンポーザー・古代祐三の音楽は高く評価され、ゲーム音楽を“聴く文化”へと押し上げた。 『XZR II 完結編』が一つの哲学的結末を描いた“完結の物語”であるのに対し、『ソーサリアン』は永遠に続く“未完の冒険”として、対照的な美学を提示している。

★『夢幻戦士ヴァリスII』

・日本テレネット・1989年・定価7,800円 同じテレネットから登場したアクションゲーム『ヴァリスII』は、『XZR II 完結編』と制作チームの一部を共有している。少女・優子が夢の世界ヴァニティーを救うというストーリーは、宗教的な象徴性や精神世界の表現で共通点が多く、まさに“テレネット的美学”のもう一つの到達点といえる。 美少女と神話を融合させた演出は当時としては画期的で、アニメーションによる導入デモは多くのユーザーを驚かせた。『XZR II 完結編』の思想性を“光”として描いたのがヴァリスシリーズだったとも言える。

★『ハイドライド3:闇からの訪問者』

・T&E SOFT・1987年・定価6,800円 リアルタイムRPGの先駆け『ハイドライド3』は、善悪の概念やカルマシステムを取り入れたことで知られている。プレイヤーの行動が道徳的判断に影響を与え、ストーリーの結末を左右するという仕組みは、当時としては極めて斬新であった。 『XZR II 完結編』もまた、宗教や倫理をテーマにしており、善悪を単純に分けない構成を採用している。両作品は異なる手法で“信仰と行動の責任”を問いかける、時代を象徴する思想的RPGであった。

★『リバイバー ~甦る邪悪~』

・アルシスソフトウェア・1988年・定価7,800円 暗い近未来を舞台にしたサイコロジカルRPG『リバイバー』は、テレネット作品と同様に思想的メッセージ性の強いゲームである。人工生命と神、そして人間の存在意義をテーマとし、テキストの文学性が群を抜いて高い。 その冷たい世界観は、『XZR II 完結編』の宗教的虚無感と通じる部分があり、どちらも“神の沈黙”という時代のテーマを共有していた。まさに1980年代後半という日本PCゲームの成熟期を象徴する一本である。

★『デーモンズリング』

・システムソフト・1988年・定価6,800円 システムソフトが手掛けたファンタジーRPG『デーモンズリング』は、王道ながらも政治的陰謀や宗教戦争を扱った重厚な物語で評価された。独自のターン制バトルシステムと、物語途中での選択分岐が特徴で、“RPGにおける自由意志”というテーマを先取りしていた。 『XZR II 完結編』のような哲学的な問いを正面から描いた作品は少ないが、同作と並んで“プレイヤーに考えさせるRPG”として記憶されている。

★『サイレントメビウス CASE: TITANIC』

・ウルフチーム・1989年・定価8,800円 同じテレネット傘下のウルフチームによるアドベンチャーRPGで、SF的世界観と宗教的背景を融合させた野心作。アニメ的演出やボイス付きデモを導入し、“物語を観せるゲーム”として高い評価を受けた。 『XZR II 完結編』と比較すると、こちらはより映像的・映画的な表現に重きを置いており、テレネットグループが90年代へ向かう“ビジュアル時代”の幕開けを示していた。

★『ファランクス』

・日本テレネット(ウルフチーム)・1988年・定価7,800円 横スクロールシューティングでありながら、宗教的メッセージや人類の業をテーマにした作品。ウルフチーム特有の重厚な世界観と音楽が特徴で、『XZR II 完結編』と共通する“人間の傲慢”への批判が垣間見える。 ストーリーがシューティングの背景設定に深く関わる点も、当時としては異例であり、テレネット作品の哲学的志向が別ジャンルでも息づいていることを示していた。

★『アークス(Arcus)』

・ウルフチーム・1988年・定価7,800円 テレネットグループの中でも特に人気の高いファンタジーRPG。独自の世界観と重厚なキャラクター描写で、同時期の『XZR II 完結編』と並ぶ“思想系RPG”の代表格である。 この作品に登場するハワード・ボウイは『XZR』シリーズにも客演しており、テレネット内部で共有される“神話的世界観”の存在を示唆している。 まさに『XZR II 完結編』の姉妹作と呼べる一本であり、両者を併せて遊ぶことで“テレネット世界観の全貌”を体感できる。

★『ルナティックドーン』

・アートディンク・1989年・定価8,800円 プレイヤーの自由な人生を描く“オープンエンドRPG”の先駆け。善悪や使命を設定せず、自らの選択で生き方を決めるという革新的システムは、『XZR II 完結編』の「信仰の自由」というテーマと共鳴している。 宗教や権力に縛られない生き方を提示するこの作品は、哲学的に見れば『XZR II 完結編』の“その後”を描いたような存在とも言える。 時代が少し進むことで、プレイヤーが“神を信じる側”から“自ら神になる側”へと進化していく――1980年代末のゲーム文化は、まさにそうした思想的転換期にあった。

時代背景と『XZR II 完結編』の位置づけ

こうして並べてみると、1987~1989年の日本パソコンゲーム界はまさに“宗教と人間の再定義”がテーマとなっていたことがわかる。『XZR II 完結編』はその中でも最も直接的に宗教問題を扱い、思想と物語を融合させた作品として特異な位置を占めている。 この時代の開発者たちは、単なる娯楽ではなく、ゲームというメディアを通じて“哲学的対話”を試みていたのである。 『XZR II 完結編』は、その潮流の中で最も純粋に思想とアクションを融合させた、“1980年代PC文化の精神的終着点”といっても過言ではない。

総評:同時代の光と影の中で輝いた異端

『XZR II 完結編』は、イースやハイドライドのような王道RPGが人気を博す時代にあって、異端の輝きを放った作品だった。思想的で難解、派手さよりも静けさを重んじ、神と人間の関係を真正面から描いたその姿勢は、当時のユーザーに強い衝撃を与えた。 同時期の他作品が“冒険”や“感動”を売りにしていたのに対し、『XZR II 完結編』は“問い”そのものを提供した。 ゆえにその影響力は長く続き、後の『天使の詩』『ヴァリスIII』『ルナティックドーン』など、思想性を持つ作品群の礎を築いたのである。

1980年代末――それは日本PCゲームが“娯楽”から“表現”へと進化した時代。

その変革期に、最も静かに、そして最も深く語りかけたのが『XZR II 完結編』であった。

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト N88-日本語BASIC(86) [PC-98D44-VW(K)]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/no_photo.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト N88-日本語BASIC(86)システムディスク・PCトレーニングディスク[PC-98DX]・日本語BASIC(86)辞書ディ..](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/9282/155009822m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト 太閤立志伝[3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155004982m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト アマランス[3.5インチFD版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155005195m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト LUNATIC DAWN[HDD専用/3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155004234m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801UX 3.5インチソフト 妖撃隊 -邪神降魔録-[3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155005386m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト WINGS ウィングス[3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0291/155006462m.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PC-9801 3.5インチソフト 機甲装神ヴァルカイザー[3.5インチ版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/surugaya-a-too/cabinet/0290/155004140m.jpg?_ex=128x128)