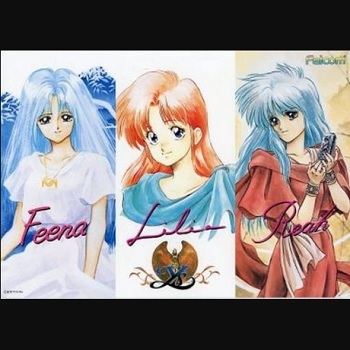

【中古】 ファミコン (FC) イース2 (ソフト単品)

【発売】:日本ファルコム

【対応パソコン】:PC-8801、PC-9801、MSX、X1turbo、FM77AV、X68000

【発売日】:1988年

【ジャンル】:アクションロールプレイングゲーム

■ 概要

◆ 天空へ続く物語 ― 前作からの直結する冒険

1988年、日本ファルコムが満を持して世に送り出したアクションRPG『イースII』は、赤毛の冒険家アドル・クリスティンの伝説を継ぐ作品として、前作『イースI』の終幕から寸分の隙もなく物語を受け継いでいる。プレイヤーは、6冊の「イースの本」を集めたアドルが、その力に導かれ天空の大地へと飛ばされる瞬間から物語を再び体験することになる。舞台は「天空のイース」と呼ばれる浮遊大陸。かつて栄華を誇りながら滅びた古代王国の謎を、アドルは自らの足で解き明かしていく。

この作品は単なる続編ではなく、前編と後編がひとつの物語を構成する壮大な叙事詩の後半部にあたる。プレイヤーは、前作で張られた多くの伏線――イース王国の存在、神官たちの遺した書、魔物の出現理由――を次々に回収しながら、ファンタジーの核心へと踏み込んでいく。ゲーム開始時から前作のエンディングをそのまま引き継ぐ構成は、当時のRPGとして極めて珍しく、まさに「一続きの冒険」を感じさせる作りだった。

◆ ゲームシステムの深化と魔法の導入

前作の特徴であった体当たりによる独特なバトルスタイルを踏襲しつつ、『イースII』では魔法という新要素が加わった。ファイアー、ライト、アルタなど、複数の魔法が登場し、戦闘だけでなく謎解きや探索にも重要な役割を果たす。特にファイアー魔法は、ボス戦や遠距離攻撃の主力としてプレイヤーに新たな戦略性を与えた。

また、経験値の獲得テンポやレベル上限の緩和など、バランス面でも大幅な改良が施された。前作では終盤で成長の上限に早く到達してしまったが、本作では終盤までレベルアップの喜びを感じられるよう設計されている。体当たり戦闘の爽快感と、魔法による知略的な攻略が融合し、当時のアクションRPGの中でも完成度の高いプレイフィールを実現していた。

さらに、フィールドでの自然回復や回復用アイテム「薬草」の存在など、プレイヤーへのサポート要素も拡充。「優しさから、感動へ。」というキャッチコピーの通り、プレイヤーに寄り添いながらもドラマ性を重視した調整が随所に見られる。

◆ 天空イースを彩る人々とドラマ

『イースII』の物語は、天空の地に住む人々との出会いによって温かみと深みを増す。アドルを助ける少女リリアは、本作のヒロインであり、彼女の病気を救うための冒険が物語の発端となる。小さな村ランスを中心に、魔物に脅かされる人々、信仰と希望を失いつつある者たち、そして神官の末裔たちが交錯しながら、滅びゆく王国の真実が明らかにされていく。

登場人物たちは、単なる情報提供者やイベントキャラにとどまらず、それぞれが確かな背景と感情を持ち、プレイヤーの心に強い印象を残す。中でもリリア、キース、タルフといったキャラクターたちは、単なるNPCの枠を超え、物語の「人間味」を象徴する存在として語り継がれている。

この作品が優れていたのは、テキスト量やグラフィックの制約が厳しい時代に、わずかなセリフや表情の変化でキャラクターの心情を描き出した点にある。単なる冒険譚ではなく、「人と人の絆」がストーリーを動かす原動力となっていた。

◆ ビジュアル・サウンド・演出の進化

『イースII』は、当時の日本ファルコムの技術力を結集した作品でもある。PC-8801版を筆頭に、PC-9801、MSX、FM77AV、X1turbo、そしてX68000など、各機種の特性を活かした移植が行われた。特にサウンド面は、同社のサウンドチーム「Falcom Sound Team J.D.K.」が手がけた珠玉のBGM群が話題となり、ゲーム音楽史に残る名曲を多数輩出した。「TO MAKE THE END OF BATTLE」「LILIA」「PROTECTORS」「TERMINATION」など、冒険の高揚感と切なさを同時に表現する楽曲群は、のちにCDアルバム化され、コンサートでも演奏されるほどの人気を博した。

グラフィックも、前作より一段とカラフルで細やかになり、天空の大地や古代遺跡の幻想的な雰囲気を見事に再現。特に、炎に包まれた神殿や氷の洞窟など、場所ごとに異なる色彩設計は、プレイヤーの記憶に深く刻まれる美しさを持っていた。演出面でも、イベントシーンの挿入やボス登場時のカットインなど、物語性を高める要素が随所に組み込まれていた。

◆ メディア展開と文化的影響

『イースII』はゲーム単体の成功にとどまらず、その人気は多方面へと広がった。OVAや小説、漫画などのメディアミックスが次々と展開され、当時のファルコムファンの熱狂を支えた。特にリリアを題材にした「ミス・リリア・コンテスト」はゲーム業界初の試みとして注目され、ゲームのキャラクターが現実のアイドル文化と交わる先駆け的なイベントでもあった。

また、1998年には自社リメイク『イースIIエターナル』が発売され、グラフィック・音楽・シナリオの全面的なリファインが行われた。さらにWindows向けの『イースI&II完全版』や、『イースI&IIクロニクルズ』へと受け継がれ、シリーズの原点として今なおプレイされ続けている。

◆ 総評 ― イース伝説の完成形

『イースII』は単に「前作の続編」ではなく、シリーズの物語構造と世界観を確立させた金字塔である。プレイヤーの心に残る音楽、シンプルでありながら奥深いゲームデザイン、そして感動的なエンディング――それらが見事に融合し、1980年代後半の日本PCゲーム文化を象徴する存在となった。

アドル・クリスティンの冒険は、イースという世界を越えて永遠に語り継がれていく。

その始まりと終わりを体験できるこの作品こそ、まさに「RPGが感動の物語である」ことを証明した歴史的タイトルである。

■ ゲームの魅力とは?

◆ 「優しさから、感動へ」──ファルコムが掲げた新たな時代の幕開け

『イースII』が登場した1988年は、日本ファルコムがパソコンRPG界の頂点に君臨していた時期である。前作『イースI』のキャッチコピー「今、RPGは優しさの時代へ。」は、プレイヤーを過酷な難易度から解放し、物語性と快適さを重視する方向への転換を示した。そして本作『イースII』では、その理念をさらに進化させた「優しさから、感動へ。」という言葉が象徴するように、単なるゲーム体験を超えた“感情の旅”が描かれている。

プレイヤーはアドルと共に、人々の優しさ、悲しみ、そして強さを目の当たりにしながら、古代の王国イースの真実へと迫る。その過程で感じる「癒し」と「喪失」のコントラストこそ、本作が他のRPGとは一線を画す最大の魅力であった。

ファルコムは、当時のハードウェア制限下で、シンプルなシステムと豊かな演出を融合させ、まるで文学作品のような感情の流れを作り出すことに成功したのである。

◆ 体当たりバトルの爽快感と魔法による進化

『イース』シリーズを語る上で外せないのが、いわゆる「バンプ(体当たり)戦闘」だ。敵に正面からではなく、斜めに体当たりすることでダメージを与えるという独特のシステムは、単純でありながら中毒性が高く、テンポの良い戦闘を生み出した。このシステムは『II』でも健在だが、加えて魔法の導入により、戦闘の幅が格段に広がっている。

たとえば「ファイアー魔法」は、火球を放って遠距離から敵を攻撃でき、体当たりでは不利な敵との戦いを有利に進められる。また、特定の魔法を使うことでしか進めない仕掛けがあり、戦闘と探索が一体化している点も秀逸だ。氷の洞窟で道を照らす「ライト魔法」や、魔物に変身して敵の本拠地に潜入する「モンスター魔法」など、アクションと謎解きの融合がこの作品の真骨頂といえる。

そのため、プレイヤーは単に強くなるだけでなく、“使いこなす”喜びを体験できる。戦略を考え、場面に応じて魔法を選ぶ行為は、現代RPGのスキルシステムの原型ともいえるだろう。

◆ 物語を支える「人間ドラマ」――キャラクターたちの魅力

『イースII』がプレイヤーの心を掴んだのは、戦闘だけではない。登場人物一人ひとりが抱える“想い”が丁寧に描かれていることだ。ランスの村の少女リリアは、自らの病を隠して他人を気遣う優しさを持つ。魔物に姿を変えられた青年キースは、人間の心を失わずに苦悩する。そして、失われた信仰を取り戻そうとする神官たちや、アドルに希望を託す人々――彼らの生き様が物語に血を通わせている。

特に印象的なのは、リリアとの関係性だ。彼女は単なるヒロインではなく、“イースという世界の象徴”でもある。彼女の純粋さ、献身、そして儚さが、滅びゆく古代文明の悲哀と重なり、プレイヤーに深い余韻を残す。アドルが無言の主人公であることも、プレイヤー自身の感情を重ねやすくし、リリアや村人たちとの交流をより没入的にしている。

この人間的なドラマ性は、当時のPCゲームとしては異例の完成度であり、のちの多くのRPG――たとえば『天外魔境』や『ドラゴンスレイヤー英雄伝説』など――に大きな影響を与えたといわれている。

◆ 音楽の力――プレイヤーの心を動かすサウンドトラック

ファルコムのもう一つの代名詞、それが「音楽」である。『イースII』のBGMは、シリーズでも屈指の名曲揃いであり、いまなお語り継がれるほどの存在感を持つ。オープニングテーマ「TO MAKE THE END OF BATTLE」は、疾走感と哀愁を同時に感じさせる名曲であり、冒険の幕開けに胸を高鳴らせたプレイヤーも多いだろう。

また、ランスの村で流れる「LILIA」は、静かな優しさに満ちた旋律で、プレイヤーの心を穏やかに包み込む。戦闘曲「PROTECTORS」や最終局面の「TERMINATION」では、シンセサウンドが高らかに響き、緊張感と達成感を一気に盛り上げる。

ファルコムサウンドチームJ.D.K.によるこれらの楽曲は、CDアルバム「MUSIC FROM YsII」として発売され、後年にいたるまでライブ演奏やアレンジ盤が制作された。単なるBGMではなく、“もう一つの物語”としてプレイヤーの感情を操る音楽――これが『イースII』最大の芸術的要素といえる。

◆ 見た目以上の進化 ― 当時の技術を超えた表現力

グラフィック面でも『イースII』は革新的だった。前作よりも彩色が豊かになり、天空の光、氷の輝き、炎のゆらめきなどが丁寧に描写されている。PC-8801やFM77AVといった限られた性能のハードで、ここまでの色彩表現と演出を実現した点は、まさに職人芸といってよい。

また、イベントシーンの演出にもこだわりが見える。リリアが倒れた際に流れるアニメーション、ボス戦でのカットイン、神殿の崩壊シーンなど、動きと音が絶妙に組み合わされている。特に、ラストバトル直前の静寂と緊張の演出は、当時のファンにとって忘れられない瞬間だ。

X68000版やPC-9801版では音源性能がさらに向上し、より重厚なサウンドと鮮明なグラフィックでプレイできるなど、プラットフォームごとに異なる“味わい”があったのも特徴である。こうした違いを楽しむことも、当時のPCゲーマーたちの醍醐味であった。

◆ 心に残るエンディング――沈黙の中の感動

『イースII』の魅力を語る上で、最後に欠かせないのがエンディングだ。アドルの冒険は、決して派手な演出で終わるわけではない。むしろ静かで、どこか切ない終幕が待っている。仲間たちとの別れ、失われた文明の記憶、そして新たな旅立ちへの決意――それらがセリフよりも音楽と映像で語られる構成は、1980年代のPCゲームとして驚異的な完成度だった。

プレイヤーの心に残るのは、達成感だけではなく、“喪失の美しさ”である。すべてを救えたわけではない。しかし、その過程で出会った人々、見た光景、聞いた音楽が確かに心に残る。これこそが、ファルコムが掲げた「感動へ」という言葉の本質であった。

この作品を遊び終えたとき、多くのプレイヤーが感じたのは、「もっとこの世界にいたい」という名残惜しさである。その余韻が、以降のシリーズを支える最大の推進力となっていった。

■■■■ ゲームの攻略など

◆ スタート地点からの流れ ― 序盤の目的と導入

『イースII』の冒険は、アドルが天空の地「イース」に降り立つ場面から始まる。前作で六冊の「イースの本」を集め、光に包まれて消えたアドルは、廃墟ムーンドリアの地に落下し、気を失った状態で目を覚ます。そこで彼を助けるのが、本作のヒロイン・リリアである。 リリアの母バノアから、リリアが奇病にかかっていること、そして治療できる医師フレアが行方不明であることを知らされ、アドルはすぐに行動を開始する。最初の目標は「廃坑の救出」と「イースの書を巡る謎の解明」という二つの目的の両立だ。 この導入部分は、プレイヤーに自然な形でストーリーとチュートリアルを兼ねている。村人たちとの会話によって情報を得ながら、少しずつ世界構造を理解していく流れは、初見のプレイヤーにも分かりやすく、また物語的にも没入感が高い。 攻略の第一歩としては、ランスの村周辺でレベルを上げつつ、廃坑に入る前に装備を整えるのが基本となる。序盤は敵の攻撃力も高く、体当たりの角度を工夫することでダメージを受けずに倒す「半キャラずらし」テクニックが必須となる。

◆ 中盤の山場 ― 廃坑から溶岩の村へ

フレア救出のために挑む「廃坑」は、序盤最大の難関としてプレイヤーの前に立ちはだかる。暗く入り組んだ通路、岩盤崩落によるトラップ、そして多方向から迫る敵の群れ――すべてが緊張感を高める要素だ。ここで活躍するのが、魔法システムである。 入手してすぐの「ファイアー魔法」は、遠距離から敵を狙える強力な攻撃手段であり、廃坑内の敵に対して非常に有効だ。さらに、魔法を使用するために必要な「魔法の杖」を入手するイベントもここで発生し、本作の戦闘バランスの核心が整うことになる。 また、フレア救出後には「溶岩の村」へと舞台が移る。灼熱の洞窟を抜けると、少年タルフとその父ルバが登場。魔物に支配され、息子を人質に取られているという悲劇的な状況が描かれる。このエピソードでは、プレイヤーが「力だけでは救えない」現実に直面する構成になっており、単なるアクションRPGを超えたドラマ性が感じられる。 この中盤部分では、敵が一気に強くなるため、レベル上げと装備の更新が攻略の鍵となる。特に「精霊の衣」を手に入れることで、ダンジョン内でもHPが自然回復するようになり、探索が一気に安定する。

◆ 終盤攻略 ― サルモン神殿と最後の試練

物語の終盤は「サルモン神殿」を中心に展開する。この神殿は『イースII』最大の迷宮であり、構造が複雑で仕掛けも多い。ここでは、魔法の使い分けが攻略の要となる。 敵の多くが通常攻撃では倒しにくく、ファイアーや変身魔法を適切に使う必要がある。特に、魔物に姿を変える魔法を利用して敵の拠点を通過する場面は、緊張感と没入感が頂点に達する瞬間だ。ファルコム特有の「プレイヤー自身が気づいて解決する」構成であり、ヒントは村人や神官たちとの会話に隠されている。 サルモン神殿を突破した後、いよいよアドルはラスボス「ダームの塔」へと向かう。最終決戦では、魔法を駆使した壮絶な戦闘が展開し、体当たりだけでは到底太刀打ちできない。ファイアー魔法を最大限に強化し、敵の攻撃パターンを読み切ることが勝利への鍵となる。 エンディング直前のイベントでは、イース王国の真実と、神官たちが守ってきた“最後の力”が明かされる。戦いの果てに訪れる静かな余韻は、まさに「感動の終焉」にふさわしい。

◆ 戦闘テクニック ― 半キャラずらしと安全な立ち回り

『イースII』の基本操作は単純だが、極めようとすると奥が深い。もっとも重要なのが、体当たり攻撃の角度である。正面からぶつかると双方がダメージを受けるが、敵の中心線を少し外して接触すると、自分だけが攻撃を当てられる。この「半キャラずらし」テクニックを使いこなすことで、序盤からノーダメージ撃破が可能となる。 また、敵によって当たり判定が異なるため、攻撃方向を意識することも大切だ。敵の移動方向に対して斜めに進入することで、攻撃判定を優位に取れる。ボス戦では、攻撃と回避を同時に行う「回り込み」が基本となる。 魔法を使用する際も、距離感が重要だ。特にファイアー魔法は、敵との距離が近いほど発射間隔が短くなるという特性があり、接近戦での連射が有効な場面も多い。この仕様を理解しておくと、ボス戦が格段に楽になる。

◆ 成長と装備 ― 力押しよりも工夫で進め

『イースII』はレベル上げが容易に見えるが、敵の強さと経験値のバランスが絶妙に調整されており、単なる「力押し」は通用しない場面が多い。特に中盤以降は、敵の耐久力と攻撃力が急上昇するため、適正レベルを保ちながら戦略的に進める必要がある。 装備面では、「シルバーシリーズ」と呼ばれる武具が重要な役割を果たす。これらを全て集めることで特定のイベントが発生し、終盤の展開にも影響する。武器、防具、盾の強化だけでなく、「精霊の衣」や「リング」類の活用も重要だ。戦闘中にリングを付け替えて効果を変えるなど、上級者ほど細やかな管理を行う。 金(GOLD)の管理も大切で、無駄な買い物を避けることが攻略安定の秘訣となる。必要最小限の投資で最大の効果を得る――それが『イースII』流の進め方である。

◆ 攻略を支える小技・裏要素

『イースII』には、当時のプレイヤー間で語り継がれた小技や裏設定がいくつも存在する。例えば、特定の場所で特定のアイテムを使用すると、隠しイベントが発生したり、NPCのセリフが変化するなどの仕掛けがある。また、ボス戦前にセーブを駆使してパターンを解析する「リトライ学習」も攻略法のひとつだ。 一部のプレイヤーは、特定条件で発生する“隠し会話”を探し出す楽しみを見出していた。たとえば、序盤の村で何度もリリアに話しかけると、通常とは異なるセリフが出るなど、細やかな演出が数多く仕込まれている。 また、MSX版やX1turbo版では、ハード特有の動作速度を利用した“擬似高速移動”も発見され、当時の攻略誌で話題になった。これらの小技は、公式が意図していないながらも、プレイヤーたちの探求心を刺激し、結果的に『イースII』という作品の奥深さを象徴するものとなった。

◆ 攻略の総括 ― 知識と感性の融合

『イースII』は単なるアクションRPGではない。知識と感性、そして観察力が問われる“体験型の物語”である。難解な謎解きを強制されるわけではなく、村人の言葉や環境の変化から自然に導かれる流れが絶妙で、プレイヤーは自らの意思で真実へと近づいていく。 そのため、攻略の本質は“どれだけこの世界を感じ取れるか”にある。マップを覚え、敵の動きを観察し、人々の想いに耳を傾ける――それが最強の攻略法だ。 1988年当時、このような“物語と攻略の融合”を実現した作品は極めて稀であり、『イースII』がRPG史に残る理由のひとつとなっている。

■■■■ 感想や評判

◆ 発売当時の衝撃 ― ファルコムブランドへの信頼

1988年の発売当時、『イースII』は「ファルコムの新作」というだけで大きな注目を集めた。前作『イースI』がすでにPCユーザーの間で絶大な人気を誇っていたこともあり、続編発表のニュースはゲーム雑誌を賑わせた。特に注目されたのは、「前作の物語がそのまま続く」という構成だった。当時、RPGで前後編形式を採用する作品はほとんどなく、プレイヤーは“物語の完結”を体験できることに大きな期待を寄せていた。

発売直後から多くのプレイヤーが「演出・音楽・ストーリーの一体感」に感動したと語っている。雑誌『ログイン』『コンプティーク』『マイコンBASICマガジン』などのレビューでは、「ゲームという枠を超えたドラマ」「感情を揺さぶるRPG」と評され、当時としては珍しく“プレイヤーの心を動かす体験”として扱われた。

特に前作をプレイしていたファンからは、「あのエンディングの続きを自分の目で見られるとは!」という歓喜の声が多く、ファルコムがシリーズ作品の価値を確立した瞬間だった。

◆ プレイヤーの声 ― 優しさと難しさの絶妙なバランス

『イースII』に対するプレイヤーの評価の中で特に多いのが、「バランスが絶妙だった」という意見である。 前作『I』ではレベル上限が早く到達してしまい、後半で成長要素が薄くなるという声があったが、『II』ではそれが改善され、最後まで“成長している実感”を味わえるようになった。また、魔法システムの導入によって、プレイヤーの操作技術に加えて「使い分けの判断力」が問われるようになった点も好評を得た。

難易度面でも「理不尽ではない挑戦」として評価が高い。敵の動きを観察すれば必ず攻略の糸口が見える構成で、努力が確実に報われる設計だった。

特に廃坑やサルモン神殿といった大型ダンジョンでは、マップ構成や敵配置が巧妙で、プレイヤーに“考える楽しみ”を提供した。現代のRPGでいう“レベルデザイン”の概念をいち早く実践していたといえる。

「手応えがありながらも、決して投げ出したくならない」――それが当時のプレイヤーたちの共通の感想であり、ファルコムが掲げた「優しさから、感動へ。」という言葉の意味を体現していた。

◆ 音楽と演出の感動 ― ゲーム史に残る名曲の力

ファルコム作品を語るとき、音楽の存在を無視することはできない。『イースII』の音楽は、当時から“別格”と評されていた。特にオープニングテーマ「TO MAKE THE END OF BATTLE」は、プレイヤーに冒険の興奮と高揚感を与える名曲として絶大な人気を誇る。 当時の雑誌レビューでは、「この音楽を聴くだけで購入する価値がある」とまで言われたほどだ。

また、ランスの村で流れる「LILIA」や、終盤の「TERMINATION」など、感情の起伏に合わせてBGMが変化する構成も評価が高い。これらの楽曲は後年、アレンジCDやコンサートで演奏されることも多く、ファンの間で“心のテーマ曲”として語り継がれている。

音楽と物語の調和が生み出す“感動の演出”こそ、『イースII』が単なるアクションRPGではなく、“芸術としてのゲーム”と呼ばれる理由だった。

◆ 物語の深みとキャラクターの印象

感想の中で特に多く語られるのは、やはりヒロイン・リリアの存在である。 病に苦しみながらも他人を思いやる彼女の姿は、プレイヤーにとって忘れがたい印象を残した。 多くのプレイヤーが「リリアを救いたい」という思いで物語を進め、その気持ちがそのままプレイのモチベーションに直結する――これは当時のゲームとしては画期的な構造だった。

また、変身魔法によって出会う魔物たちの人間的な一面も、多くのプレイヤーに衝撃を与えた。敵だと思っていた存在に“悲しい過去”があることを知る展開は、単純な善悪の対立ではなく、世界の複雑さを感じさせるものであった。

その中でもキースというキャラクターは象徴的であり、「かつて人間だった魔物」という設定はシリーズの中でも異彩を放つ。プレイヤーは彼を通して「真の敵とは何か」という問いを突き付けられる。

このように、『イースII』はキャラクターを“物語の装飾”ではなく“物語そのもの”として描き出した稀有な作品だった。

◆ メディアの評価とロングセラー化

当時のメディアレビューでは、ほぼ満点に近い評価が並んでいた。 『ログイン』誌では総合評価9.5点(10点満点中)を獲得し、「日本PCゲーム史に残る名作」と絶賛。 『マイコンBASICマガジン』でも、「表現力の限界に挑戦した傑作」と評されている。

その人気は長期にわたって続き、1990年代以降もリメイクや移植が繰り返された。

PCエンジン版『イースI・II』は家庭用ゲーム機での初リメイクとして大ヒットし、CD-ROM²の音楽と声優ボイスによって、物語にさらなる深みを与えた。

プレイヤーからは「PC版を超えた感動」「リリアの声が心に残る」といった感想が多数寄せられ、イースシリーズが一般層にも広く浸透するきっかけとなった。

後年の『イースIIエターナル』や『イースI&IIクロニクルズ』など、さまざまなリメイク作品が登場しても、その原点である本作の魅力は決して色あせることがないと評されている。

◆ 海外での評価 ― “Ys”が伝説となった瞬間

『イースII』は日本国内だけでなく、海外のPCファンにも強烈な印象を残した。特に北米市場では、「Ys II: Ancient Ys Vanished – The Final Chapter」として紹介され、RPG文化を牽引する存在となった。 当時の海外レビューでは「日本製RPGの完成形」「スピード感と感動の両立」と称賛され、PC雑誌の読者投票でも上位を占めた。 また、アドル・クリスティンという寡黙な主人公像が“プレイヤー自身を投影できるキャラクター”として高く評価され、西洋圏でのRPGデザインにも影響を与えたと言われている。 近年のリメイク版においても、海外ファンの間で「80年代最高のJRPG」として語られ続けており、今なお多くのファンがMODやファン翻訳を制作している。

◆ 時代を超える普遍性 ― 今遊んでも色あせない魅力

30年以上が経過した今も、『イースII』は古さを感じさせない。 その理由は、プレイヤーに依存しすぎないシンプルな操作と、心に訴えかける物語構成にある。 近年のプレイヤーからも「テンポが良く、ストレスがない」「短い時間で濃い物語を味わえる」といった意見が寄せられており、レトロゲームでありながら“完成された設計”と評されている。

また、シリーズのファンの中には、「イースIIこそ最高傑作」と公言する者も少なくない。

それは、物語の完結性、音楽の完成度、そして“初めてRPGで泣いた”という体験が多くの人の記憶に刻まれているからだ。

ファルコムの掲げた「優しさから、感動へ。」という理念は、この作品の中で見事に具現化されており、今もなおその言葉の意味を理解できるプレイヤーが後を絶たない。

◆ 総評 ― 感情と体験の融合が生んだ不朽の名作

『イースII』の感想を総括するなら、それは「心で遊ぶRPG」である。 ドット絵のキャラクターが見せる小さな仕草、音楽が生み出す空気感、そして短いセリフに込められた想い――それらがプレイヤーの心に作用し、物語を自分自身の体験として刻ませる。 この「感情を伴う体験」は、今なお多くのゲームクリエイターが目指す理想形であり、ファルコムの作品群の中でも特に完成度が高い。

当時のプレイヤーたちは、ゲームを終えたあとに静かに余韻に浸った。

その余韻こそが、ゲームというメディアが“物語を語る力”を持つことを証明した瞬間であり、『イースII』が伝説と呼ばれる最大の理由である。

■ 良かったところ

◆ シリーズの完成形としての完成度の高さ

『イースII』が評価される最大の理由のひとつは、シリーズ全体の“完成形”としてのまとまりにある。 前作『イースI』で確立された基本システムを引き継ぎながら、ストーリー、演出、音楽、キャラクターといった全ての要素を洗練させ、当時のパソコンRPGの限界を超える総合芸術として仕上げられていた。 ゲームとしての快適さとドラマとしての感動が融合しており、プレイヤーは冒険の“達成感”と同時に“物語の余韻”を味わうことができる。

この完成度の高さは、1980年代のPCゲームの中でも群を抜いており、後のRPG作品に与えた影響も計り知れない。

多くのファンが「イースIで始まり、イースIIで完成した」と語るように、本作はシリーズの原点でありながら、同時にその到達点でもあった。

世界観、シナリオ構成、プレイヤーの没入感――すべてが一体となり、当時のユーザーにとっては“これぞファルコムの真骨頂”と呼ぶにふさわしい作品だった。

◆ シンプルで直感的な操作性

『イースII』の魅力のひとつに、誰でもすぐに遊べる「直感的な操作性」が挙げられる。 攻撃ボタンが存在せず、敵に体当たりしてダメージを与えるという斬新な仕組みは、今見ても極めて独創的である。 そのシンプルさゆえに、難解な操作を覚える必要がなく、プレイヤーは純粋に“移動と行動の一体感”を楽しめる。

しかし、単純だからといって浅いわけではない。

体当たりの角度、移動スピード、敵との距離感など、戦闘の奥には高度な駆け引きが存在する。

特に「半キャラずらし」と呼ばれる技術を使えば、被弾せずに敵を倒せるため、熟練プレイヤーほど戦闘が洗練されていく感覚を味わえる。

こうした「遊びやすさ」と「奥深さ」のバランスは、当時のファルコム作品の特徴であり、初心者にもベテランにも愛される要因となった。

RPGが複雑化しつつあった時代に、あえてシンプルな楽しさを追求した本作の設計思想は、今なお高く評価されている。

◆ 魔法システムによる進化と戦略性

『イースII』で新たに導入された魔法システムは、シリーズの革新ともいえる要素だった。 「ファイアー魔法」などの攻撃魔法をはじめ、「モンスター魔法」で敵の姿に変身したり、「ライト魔法」で暗闇を照らしたりと、アクションと謎解きの両面で活躍する仕組みが導入された。 このシステムにより、プレイヤーは単なる“突撃型”の戦い方だけでなく、“状況に応じて考える”楽しさを体験できた。

特に終盤のサルモン神殿では、魔法を使い分けなければ進めない場面も多く、プレイヤーの理解力と判断力が試される。

また、魔法のエフェクトやサウンドも印象的で、発動時の演出は当時のPC性能を限界まで引き出していた。

ファルコムはこの要素を通して、RPGの“戦闘の単調さ”を打破し、より没入感のある体験を実現したのである。

◆ 音楽と演出の融合が生む感動

『イースII』の最大の美点のひとつが、音楽とゲーム体験の融合である。 オープニングの「TO MAKE THE END OF BATTLE」から始まり、村の穏やかな旋律「LILIA」、ボス戦を盛り上げる「PROTECTORS」、ラストを飾る「TERMINATION」に至るまで、すべての曲が物語の流れと完璧に一致している。 特にBGMの切り替わりが絶妙で、イベントやダンジョンの展開に合わせて自然にテンションが変化していく。

この音楽の完成度は、当時のゲーム音楽の常識を覆すほどで、ファルコムサウンドチームJ.D.K.の名を不動のものにした。

後年のファルコム音楽ライブでも『イースII』の曲が必ず演奏されるのは、作品の象徴として多くのファンに愛され続けている証拠だ。

音楽が感情の起伏を支え、ストーリーのドラマ性を増幅させる――それこそが『イースII』が“心に残るゲーム”と呼ばれる最大の理由である。

◆ 感情移入できるストーリーとキャラクター

本作は、単なる冒険物語ではなく“人間の物語”として語られる点が魅力だ。 病に苦しむ少女リリア、魔物の姿に変えられた青年キース、家族を守るために苦悩するルバ、そして滅びゆく王国を見つめる神官たち―― それぞれが小さなドラマを背負い、アドルの旅路に深みを与えている。

プレイヤーが特に心を動かされるのは、リリアの純粋さと献身だろう。

彼女を助けるために奔走するアドルの姿は、プレイヤー自身の感情を投影する鏡でもある。

また、無口な主人公であるアドルだからこそ、プレイヤーが自由に感情を重ねることができる点も大きい。

セリフではなく行動で語る物語――それが『イースII』の魅力の核心である。

この構成は、のちのアクションRPGに多大な影響を与えた。

感情的な演出を控え、プレイヤー自身の解釈に委ねる手法は、後年の『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』や『ICO』といった作品にも通じる哲学的な要素を持っている。

◆ フィールドとダンジョンの緻密な構成

『イースII』のマップデザインは、当時としては驚異的な完成度を誇っていた。 複雑すぎず、それでいて単調でもない絶妙な構成で、プレイヤーは探索と戦闘をテンポよく繰り返すことができる。 ランスの村を中心に、廃坑、氷の洞窟、溶岩地帯、サルモン神殿と進む流れは、まるで一本のロードムービーのような旅路を演出している。

各エリアは明確なテーマを持っており、ビジュアルとBGMがその個性を引き立てる。

廃坑の暗さと湿気を感じさせる音、氷の洞窟の冷たい反響、溶岩の村の灼熱感――

ハードウェアの制約を感じさせない表現力に、多くのプレイヤーが驚嘆した。

また、敵の配置や宝箱の位置にもファルコムらしい緻密な設計が見られ、プレイヤーは自然と“導かれるように”正解へたどり着く。

この流れの良さが「イースはストレスがない」と評される所以であり、ゲームデザインとして今なお手本となっている。

◆ エンディングの感動と余韻

『イースII』のラストシーンは、プレイヤーの心に長く残る名エンディングとして語り継がれている。 アドルが神々の残した真実を知り、リリアとの別れを迎える瞬間――その静かな演出に、多くのプレイヤーが涙した。 派手な爆発や勝利の歓喜ではなく、あくまで“静寂と喪失”によって物語を閉じる構成は、当時のゲームとしては極めて異例であった。

BGM「TERMINATION」が流れる中、冒険の記憶が走馬灯のように蘇り、プレイヤーの心を締め付ける。

エンディング後の余韻は、「旅を終えた満足感」と「もう少しこの世界にいたかった」という感情を同時に呼び起こし、作品を“体験”として昇華させている。

この感動の余韻こそが、『イースII』が“優しさから感動へ”というテーマを完全に体現した瞬間である。

◆ ファルコムの哲学 ― プレイヤーに寄り添う設計

当時のRPGは理不尽な難易度や複雑な操作を課すものが多かったが、ファルコムは“プレイヤーの心地よさ”を最優先に設計していた。 どこでもセーブが可能で、プレイ時間が限られるユーザーにも優しい。 回復アイテムの入手もしやすく、戦闘で敗北しても理不尽に感じない。 その「優しさ」が、結果として“もう一度やりたい”という感動を生んでいた。

『イースII』はプレイヤーを突き放さず、共に旅をしてくれるゲームである。

それは単なる難易度調整ではなく、ファルコムが“人に寄り添うエンターテインメント”を追求した証だ。

こうした哲学が、今もファルコム作品に息づいているのは、本作が築いた伝統の賜物といえる。

■ 悪かったところ

◆ 前作を遊んでいないと理解しにくい構成

『イースII』は、物語的にもシステム的にも前作『イースI』と密接に繋がっている。そのため、本作単体でプレイすると登場人物の関係性や世界観の理解が難しい部分があった。 例えば、アドルがなぜイースの地に飛ばされたのか、六冊の本の意味は何なのか、神官たちが何を守っていたのか――これらは前作をプレイしていなければ唐突に感じられる。 当時はまだ“シリーズ物”という概念が一般的ではなかったため、初めて本作から入ったプレイヤーは、冒頭から困惑したという声も多い。

特に物語序盤では説明が少なく、会話の端々で前作の出来事が語られるだけなので、背景を理解するには前作の知識がほぼ必須だった。

「『II』だけを遊ぶと何が何だかわからない」という意見は、当時の雑誌レビューでも指摘されている。

このように“続編としての完成度”は高いが、“単体作品としての親切さ”に欠ける部分が、プレイヤーによってはハードルに感じられたのも事実である。

◆ マップ構造の複雑さと迷いやすさ

『イースII』は前作よりもマップが大幅に広くなっており、探索要素が増えている。 一方で、フィールドやダンジョンの構造が複雑化したため、方向感覚を失いやすいという指摘も多かった。特に中盤の「廃坑」や「サルモン神殿」は、階層構造が入り組んでおり、似たような通路や部屋が続くため、地図を描かないと迷ってしまうこともあった。

さらに、マップ上の目印が少なく、背景のパターンが似通っていたため、どこを通ったのか判別しにくいという声も挙がっていた。

「何時間もさまよっていたら、偶然イベントが進んだ」というプレイヤーの体験談も少なくない。

これは、当時のハード性能やメモリ制限による制約の影響もあるが、それでもファルコムらしい“誘導の上手さ”がやや薄れていた印象だ。

一方で、こうした迷いやすさを“冒険のリアリティ”として楽しむプレイヤーもいた。

だが、テンポの良さを重視するシリーズの中では、この点が一部でストレスとして捉えられてしまったのは否めない。

◆ 魔法システムのバランス調整に偏り

『イースII』で新たに導入された魔法システムは革新的だったが、その一方でバランス面では課題も残った。 特に序盤で入手する「ファイアー魔法」は汎用性が高く、ほとんどの敵を安全に倒せるため、終盤まで主力として使える。 そのため、他の魔法――たとえば「ライト魔法」や「モンスター魔法」などのユーティリティ系――の出番が限られてしまい、プレイヤーによっては「結局ファイアーばかり使っていた」という感想も多かった。

また、魔法の切り替え操作が直感的ではなく、ボタン数の少ないPC環境では操作が煩雑になりやすい。

特にX1turboやMSX版では、キー配置の制限から魔法発動に時間がかかり、戦闘中のテンポが落ちるという問題もあった。

ファルコム作品らしい遊びやすさを損ねるほどではないが、当時のプレイヤーの間では「もう少し魔法ごとに特徴を出してほしかった」という意見が根強く存在した。

後のリメイク『イースIIエターナル』で魔法ごとの演出が強化されたのは、こうしたプレイヤーの声を受けた改良点でもある。

◆ 難易度曲線の不均一さ

『イースII』は全体的にバランスが取れているが、一部のエリアで急激に難易度が跳ね上がる。 特に「溶岩の村」以降では、敵の攻撃力が一気に上昇し、数発の被弾で即死することも珍しくなかった。 また、序盤で十分にレベルを上げておかないと、後半のボス戦で詰まるプレイヤーも多かった。

ラスボス戦においても、攻撃パターンを覚えなければほぼ勝てない構成になっており、初見では苦戦必至である。

当時は攻略サイトなど存在しなかったため、プレイヤーは試行錯誤を繰り返してパターンを学ぶしかなく、結果的に「やや不親切」と感じる人もいた。

また、一部の敵は攻撃判定が広く、正確な「半キャラずらし」ができなければ苦戦を強いられた。

このあたりの当たり判定の厳しさは、後年のリメイク版で緩和されたことからも、開発側が難易度調整に苦心していたことが伺える。

◆ ストーリー展開の急ぎ足な部分

『イースII』の物語は前作から直接続く形で始まり、テンポよく展開する一方、終盤の展開がやや急ぎ足と感じるプレイヤーも多かった。 特に「サルモン神殿」以降は、神官たちの真実やイース王国の崩壊理由などが一気に明かされるため、情報量が多く消化しきれないままエンディングに到達してしまう印象がある。

リリアとの別れや神官たちの最期といった感動的な場面も、演出的には美しいが、前後の描写がもう少しあればより深く感情移入できたという意見も見られた。

つまり、ドラマとしての完成度は非常に高いが、「もう少し語ってほしかった」という余韻を残す構成だったのだ。

この“物足りなさ”が逆にプレイヤーの想像力を掻き立てたという見方もあるが、当時のレビューでは「美しくも短い」「余韻が残る反面、説明不足」といった評価が並んでいた。

◆ 技術的制約による演出の限界

『イースII』は当時のパソコンの性能を限界まで使い切った作品であったが、それでも現代の視点から見ると技術的な制約が随所に見られる。 例えば、キャラクターの表情変化が乏しく、重要な感情表現をテキストだけで補っている場面が多い。 また、カットシーンの演出が簡略的で、せっかくのクライマックスが淡白に見えてしまう瞬間もある。

BGMや効果音の再生数にも制限があり、戦闘中のサウンドが途切れたり、魔法の効果音が他の音と重なることもあった。

これらは技術的な限界によるものであり、制作者の意図とは別の部分ではあるが、プレイヤーの没入感をわずかに削いでしまう要素だった。

もっとも、当時のハード環境ではそれが“当たり前”であり、その制約の中でここまでの表現を実現した点は、むしろ称賛すべき部分でもある。

とはいえ、一部のユーザーが「もう少し演出に厚みが欲しかった」と感じたのは自然な反応といえるだろう。

◆ 反復プレイ時の単調さ

『イースII』は初回プレイ時の没入感が非常に高い一方、2周目以降は新鮮味がやや薄れる。 マップ構成が固定で分岐要素も少ないため、一度クリアするとルートを完全に把握してしまい、再プレイ時の驚きが減少する。 また、魔法や装備の強化パターンもほぼ決まっており、自由な攻略の幅が少ないため、「次は違う戦い方を試そう」という動機が生まれにくい点も課題だった。

当時のファンからも「もう少し探索にランダム性があれば」との意見が見られ、こうした要素はのちの『イースIII』や『イースIV』で改良されていくことになる。

とはいえ、『イースII』が物語の完結編である以上、リプレイ性よりも“体験の濃度”を重視していたのは明らかであり、その潔さを評価する声も多かった。

◆ 総評 ― 小さな欠点を凌駕する完成度

『イースII』の欠点を挙げることはできるが、それらは本作の本質を損なうものではない。 むしろ、それぞれの“弱点”が時代背景や技術の限界とともに、作品の個性を形作っているとも言える。 多少の不親切さやバランスの偏りを含めても、当時のRPGの中でこれほど感情に訴える作品は稀だった。

プレイヤーにとって、欠点さえも“味”として愛される――それこそが『イースII』の凄みである。

完璧ではないが、人間味のある名作。

それが、多くのファンが今なおこの作品を語り継ぐ理由なのだ。

■ 好きなキャラクター

◆ アドル・クリスティン ― 沈黙の英雄が語る“行動の物語”

シリーズを通して主人公を務める赤毛の冒険家、アドル・クリスティン。 彼は『イースII』でも多くを語らない。セリフがほとんど存在しないにもかかわらず、彼の“人間像”はプレイヤーの心の中に深く刻まれる。 その理由は、アドルが「言葉ではなく行動で語る」人物だからだ。

イースの地に落下し、リリアに救われた後、アドルは自分の使命を黙々と遂行していく。彼は命を懸けて人々を救い、絶望的な状況の中でも決して後退しない。

この沈黙の姿勢は、単なる無口ではなく、“信念の象徴”として描かれている。

プレイヤーは、彼が口を開かないからこそ、自分の感情や価値観を重ねることができ、物語がまるで自分自身の旅のように感じられるのだ。

また、彼の「勇気」は決して誇張されたヒーロー像ではない。リリアを助けるために奔走する優しさ、仲間を見捨てない誠実さ、そしてどんな悲劇にも立ち向かう強さ――それらがプレイヤーに“人間としての理想像”を感じさせる。

彼の赤い髪は、ただのデザインではなく、“情熱”そのものの象徴。沈黙の中に燃える意志を持つ青年アドルこそ、多くのプレイヤーが最も愛したキャラクターである。

◆ リリア ― 儚さと純粋さの象徴

本作のヒロイン、リリアは、ファルコム作品の中でも最も印象的な女性キャラクターの一人として知られている。 彼女はランスの村で病に伏せながらも、他人を思いやり、助けを求めるアドルを迷わず介抱する。 その優しさは作中の誰よりも強く、彼女の存在こそが物語の“心臓”と言える。

リリアの魅力は、決して派手な演出やセリフに依存していない。

静かな微笑み、短い言葉、そしてアドルへの信頼――その一つひとつがプレイヤーに深い印象を残す。

病気という設定は単なる悲劇ではなく、“人間の弱さと希望”を象徴するものであり、彼女を救おうとするアドルの行動が、プレイヤー自身の感情と完全に重なっていく。

特に終盤の別れのシーンでは、多くのプレイヤーが涙した。

「もう会えないかもしれない」と言葉を残す彼女の姿は、ゲームの中でありながら圧倒的な現実感を持って胸に響く。

リリアは、“恋愛”という枠を超え、“慈しみと祈り”を体現する存在。

イースの世界そのものが、彼女を中心に静かに回っていたといっても過言ではない。

◆ キース ― 魔物にされた男の悲劇

キースは『イースII』の中でも特にプレイヤーの印象に残る人物である。 彼はかつて人間だったが、魔物の手によってその姿を変えられ、同族を憎みながらも人間としての理性を保ち続けている。 プレイヤーが彼と出会う場面は衝撃的であり、初めて“敵ではない魔物”という存在を認識する瞬間でもある。

キースの物語は、善悪の境界を曖昧にする。

彼は復讐心に囚われながらも、最終的にはアドルに心を開き、人間としての誇りを取り戻す。

その姿は“贖罪”そのものであり、彼の存在を通してプレイヤーは「本当の敵とは何か」というテーマに直面する。

ファルコムが描くキャラクターは単純な正義や悪ではなく、“心の葛藤”を丁寧に描く。

キースはまさにその象徴であり、プレイヤーの記憶に長く残る“もう一人の主人公”といえるだろう。

◆ タルフとルバ ― 父と子の絆が生む人間味

溶岩の村に住む少年タルフとその父ルバの物語も、多くのプレイヤーに感動を与えた。 ルバは魔物に脅され、息子を人質に取られる中で苦悩し続ける。 一方のタルフは、父を信じ、アドルの力を信じることで希望を失わない。 この二人の親子関係は、イースの世界における“人間の温かさ”を象徴している。

アドルが彼らを助けた際、二人の再会シーンに流れる音楽と演出は、まるで映画のような感動を呼ぶ。

決して派手ではないが、静かな幸福感と安堵の涙がプレイヤーの胸を満たす。

ゲーム内で親子愛を描く作品は当時としては珍しく、このエピソードは後年までファンの間で語り草となった。

また、タルフがアドルに向けて放つ「僕もいつか冒険に出たい」というセリフは、シリーズ全体を貫く“旅立ちの精神”を象徴している。

アドルだけでなく、出会った人々が少しずつ前を向いて歩き出す――それこそが『イースII』が伝えたかった希望のメッセージである。

◆ 六神官たち ― 古代の知恵と誇りを継ぐ者

『イースII』の後半で登場する六神官は、古代王国の知識と精神を受け継ぐ存在であり、物語の真相を担う重要なキャラクター群である。 ハダル、トバ、ダビー、メサ、ジェンマ、そしてファクト――彼らはそれぞれ異なる属性を司り、イースの崩壊と再生に深く関わっている。

特に神官ファクトの存在は、物語のテーマと密接に結びついている。

彼の“心を司る”という役割は、人間の感情と理性の狭間で揺れるイースの運命を象徴しており、最終決戦の背景に隠された深い意味を持つ。

六神官は単なる案内役ではなく、“過去と現在を繋ぐ橋”として描かれており、アドルの冒険に精神的な重みを与えている。

また、彼らの言葉は哲学的でありながら優しい。

「人は心を失っても、信じるものがあれば再び立ち上がれる」――このセリフは、多くのプレイヤーの胸に刻まれた名言として知られている。

彼らは登場時間こそ短いが、物語の余韻を決定づける存在であり、“古代の叡智”としてシリーズの神話性を支えている。

◆ ゴートとマリア ― 普通の人々が描く“日常の尊さ”

ラミアの村に暮らす青年ゴートと少女マリアは、イースの世界における“普通の人々”を代表するキャラクターだ。 彼らは戦う力を持たないが、それでも自分の大切なものを守ろうとする。 特にマリアは、魔物の生贄として連れ去られるという悲劇的な運命を背負いながらも、最後まで恐れずに運命を受け入れる。

一方でゴートは、そんな彼女を守れなかった自分を責めながらも、アドルを信頼し、再び立ち上がる。

このエピソードは短いながらも、プレイヤーに“人間の強さと脆さ”を静かに語りかける。

リリアやキースのような主要人物だけでなく、名もなき村人たちにも人生と感情がある――

それを感じさせることこそ、『イースII』の世界構築の巧みさである。

マリアの純粋な祈り、ゴートの誠実な友情。

この二人の存在が、アドルの旅路に“人のぬくもり”を添えている。

◆ プレイヤーが愛した理由 ― “心の中で生き続ける人々”

『イースII』のキャラクターが長年にわたり愛されている理由は、彼らが“記号的な存在”ではなく、“心を持った人間”として描かれているからだ。 アドルの沈黙、リリアの祈り、キースの贖罪、神官たちの知恵――それぞれが一つの感情の断片を象徴しており、プレイヤーの中で共鳴し続ける。

多くのファンが「どのキャラにも愛着が湧く」と語るのは、誰もがそれぞれの人生を生きているように感じられるからだ。

主人公だけでなく、脇役たちの生き様が世界にリアリティを与え、プレイヤーに“自分もこの世界の一員だ”という感覚を抱かせる。

その深い共感性こそ、『イースII』という作品の最大の魅力であり、ファルコムのキャラクター造形の真髄でもある。

リリアのように純粋に人を思うこと。

キースのように過ちを認め、立ち上がること。

アドルのように信じる道を進むこと。

彼らは、ただの登場人物ではなく、人生の指針を与えてくれる“心の登場人物”として今もファンの心に生きているのだ。

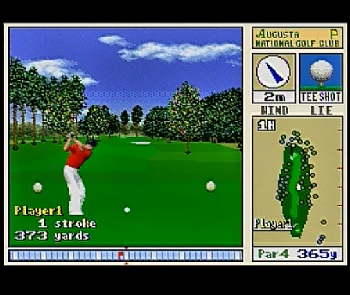

●対応パソコンによる違いなど

◆ PC-8801版 ― 原点であり完成形と呼ばれたバランス

1988年に最初にリリースされた『イースII』のオリジナルは、日本ファルコムの代名詞ともいえるPC-8801シリーズ版である。 このバージョンは、当時の8ビットPC環境におけるグラフィック・サウンド・データ圧縮技術を極限まで追い込み、まさに“ファルコムの職人技”が結集された作品だった。

グラフィックは640×200ドットという制限の中で、繊細なパターン描画と柔らかい色使いが特徴。特に天空のイースの光のグラデーションや炎のゆらめき表現は、当時としては驚異的な完成度だった。

また、PC-8801mkIISR専用モードを利用することで、FM音源による立体的なサウンド再生が可能となり、BGMの重厚さが格段に向上している。

操作面でもレスポンスが非常に良く、体当たり攻撃や魔法使用のテンポが軽快。マップ切り替えのロード時間も短く、プレイヤーにとって最も“自然な遊び心地”を実現していた。

この完成度の高さから、多くのユーザーが「イースIIといえばPC-88版」と語り、後年の移植版の基準にもなった。

◆ PC-9801版 ― 高解像度と滑らかな表示での再構築

PC-9801版は、PC-8801版の内容をベースにしながらも、当時の16ビット機の性能を活かしてビジュアル面が大きく進化した。 解像度は640×400ドットへと向上し、キャラクターのドットがより精細に描かれ、背景の階調も豊かになっている。 特に、神殿内部の荘厳な装飾や、天空の雲の立体感は、PC-9801特有の発色数によって深みを増した。

サウンドは、FM音源ボード(OPN系)を搭載していれば、より高音質な再生が可能。音の厚みと奥行きが増し、特に「TO MAKE THE END OF BATTLE」や「TERMINATION」のような楽曲では、ファルコムサウンドの真価が発揮された。

ただし、PC-98版は当時のハードウェアの個体差も大きく、機種によっては処理速度やキー応答が異なることがあった。

また、画面描画のタイミングが88版より若干遅く感じるという意見もあり、動作の“キビキビ感”を重視するファンの間では88版を支持する声も多かった。

しかし、そのビジュアル表現の向上と、シナリオ演出の丁寧な再構築により、“最も完成度の高い移植”と評された。

◆ MSX2版 ― ハード制約を超えた移植努力

MSX2版は、ハードウェアの制約が厳しい中で実現された挑戦的な移植である。 グラフィック面ではスクロール機能が限定的であるため、画面の切り替え方式が採用されており、滑らかな移動こそ再現できなかったが、色彩の鮮やかさとキャラクターの表現は当時のMSXソフトの中でもトップクラスだった。

サウンドはFM音源(MSX-MUSIC)に対応しており、PC-88版に近いサウンド構成を楽しむことができた。

ただし、MSX2ではメモリ容量の都合で一部BGMのループ構造が簡略化されており、テンポが若干早いアレンジとなっている。

これは制作者の工夫であり、同じメロディでもどこか軽快で明るい印象を受ける。

操作性については若干のもたつきが指摘された。

特に体当たり戦闘時の当たり判定が厳しく、敵との接触角度が微妙にズレるとダメージを受けやすい。

しかし、MSXユーザーにとっては「自分のハードでイースが遊べる」ということ自体が大きな喜びであり、この移植はファルコムファンの裾野を広げた功績を持つ。

◆ X1turbo版 ― 発色の美しさと独特の雰囲気

シャープのX1turbo版は、当時高評価を得た発色性能を最大限に活かした美しいビジュアルが特徴である。 X1特有のカラーパレットによる鮮烈な赤や青の表現は、特に溶岩の村やサルモン神殿などの場面で圧倒的な存在感を放つ。 キャラクターや魔法エフェクトもコントラストが強く、同じシーンでも他機種とはまるで印象が異なる“劇画的な世界観”を醸し出していた。

また、サウンド面でもPSG音源をうまく調整し、音の厚みを確保。

他機種に比べて音数こそ少ないものの、1音1音の輪郭が明確で、特に戦闘BGMの迫力は“X1版が一番熱い”と評するファンもいるほどだった。

ただし、動作速度やロード処理には若干の制約があり、画面切り替え時の一瞬のフリーズなどが見られた。

それでも、全体的な完成度は高く、X1ユーザーの間では「ハードの性能を超えた移植」として語り継がれている。

◆ FM77AV版 ― 滑らかな演出と色彩の深み

富士通のFM77AV版は、その高解像度グラフィックと豊富なカラーパレットを活かした“色の美学”が光るバージョンである。 特に背景のグラデーション表現が素晴らしく、天空に浮かぶ雲の層や、廃坑の奥で揺らめく炎の明暗などが繊細に描かれていた。 画面全体が柔らかく、他機種よりも少し“温かみ”を感じさせるトーンで統一されている。

また、FM音源によるサウンドも高評価で、音の広がりや残響の演出が秀逸。

BGMがまるで“空気に溶け込む”ように流れるため、プレイヤーはより没入感のある体験を得ることができた。

演出面でも、キャラクターの点滅やフェード処理など、微妙な視覚効果が加えられ、他機種にはない滑らかさを実現している。

一方で、FM77AV特有の読み込み時間の長さが若干のネックとされたが、それを補って余りある芸術的完成度を誇る。

ビジュアルと音楽の調和という観点では、最も“幻想的なイースII”と呼ばれるにふさわしい移植だった。

◆ X68000版 ― 技術の粋を極めた最高峰

シャープのX68000版は、『イースII』移植群の中で最も技術的完成度が高いと評価されている。 ハード性能を活かし、グラフィックはほぼ原画に近い美しさで描かれ、キャラクターの動きも滑らか。 画面スクロールも極めて自然で、アクションゲームとしての爽快感が大幅に向上した。

BGMはX68000専用にリマスターされ、音質は当時のCD並み。

重厚なベースと透明感のあるメロディが共鳴し、“J.D.K.サウンドの真髄”がここに結実したと評された。

また、効果音の定位や残響効果がリアルで、まるで空間全体が音で満たされているような臨場感があった。

操作レスポンスも極めて良好で、キャラクターの動きに一切の遅延がない。

PC-88版を遊び尽くしたユーザーでさえ「別次元のイース」と口を揃えたほどであり、後のWindows版『イースIIエターナル』開発における指標となった。

X68000版は単なる移植にとどまらず、“イースIIという作品を再定義した完全版”として語り継がれている。

◆ 比較して見えるファルコムの哲学

これらの機種間の違いを通して見えてくるのは、単なるスペック差ではなく、“どんな環境でも最高の体験を届ける”というファルコムの開発哲学である。 それぞれのハードの特性に合わせ、グラフィックやサウンドを最適化し、単なるダウングレード移植に終わらせなかった。 結果として、どの機種で遊んでも“それぞれのイースIIが存在する”というユニークな状況が生まれた。

プレイヤーによって「自分のイースII」が異なる――

この現象こそが、1980年代後半のパソコン文化を象徴しており、ファルコムというブランドの柔軟性と誠実さを物語っている。

どのバージョンにも制約があり、違いがあり、そして魅力がある。

それが“多機種展開時代”の輝かしい証であり、イースIIを特別な存在へと押し上げた最大の要因だった。

●同時期に発売されたゲームなど

★『ソーサリアン』(日本ファルコム/1988年/7,800円)

『イースII』と同じく日本ファルコムが送り出したアクションRPGの傑作。 プレイヤーは複数のキャラクターを育成し、短編形式のシナリオを自由に選択して冒険を進める。 一度きりでは終わらない“成長と時間経過の物語”を描くスタイルは、当時としては極めて斬新だった。

最大の特徴は「年齢システム」であり、キャラクターが時間の経過と共に老いていく。

寿命が訪れれば引退するというリアルな設計が、プレイヤーにキャラクターへの深い愛着を生ませた。

グラフィックとBGMも非常に高品質で、特に「Opening」「Pentawa I」などの名曲はファルコムサウンドの代名詞となっている。

『イースII』が“一本道の感動”で魅せたのに対し、『ソーサリアン』は“自由と時間の積み重ね”をテーマとした姉妹作的存在であった。

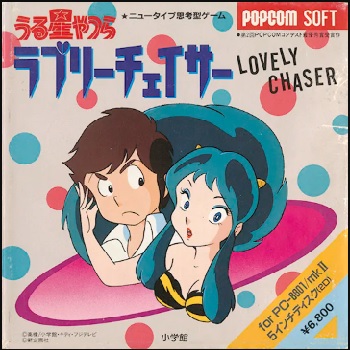

★『夢幻戦士ヴァリスII』(日本テレネット/1988年/8,800円)

女子高生・優子が異世界ヴァリアへ召喚され、戦士として戦う横スクロール・アクション。 1986年の『夢幻戦士ヴァリス』の続編であり、美少女キャラとシリアスなファンタジー世界を融合させた“美少女アクションRPG”の金字塔である。

当時のパソコンゲームとしてはアニメーション演出が非常に豊かで、ストーリー中にフル画面でアニメが挿入されることも話題となった。

また、主人公の感情の揺れや葛藤が丁寧に描かれ、“女性が主人公のアクションRPG”という点で多くのファンを獲得した。

『イースII』と同年に発売され、RPGにおける「物語性重視」の潮流をさらに強めた作品でもある。

★『ハイドライド3:闇からの訪問者』(T&E SOFT/1988年/8,800円)

日本アクションRPGの祖といわれる『ハイドライド』シリーズの第3作。 前作までのシンプルな体当たり戦闘を発展させ、時間・空腹・善悪値などの複雑なシステムを導入したことで、“生活するRPG”とも呼ばれた。

昼夜が移り変わる世界での冒険、行動によって変動するカルマ(善悪)システム、そしてリアルタイムでの天候変化――そのすべてが革新的だった。

一方で、複雑すぎるシステムに戸惑うプレイヤーも多く、当時は“マニア向けの難作”という評価もあった。

しかし、時間の流れと共に世界が変化するというコンセプトは、後の『ドラゴンクエストIII』や『TESシリーズ』にも影響を与えたとされる。

★『ドラゴンスレイヤー英雄伝説』(日本ファルコム/1989年初頭/9,800円)

『イースII』の翌年に登場した作品だが、開発時期はほぼ同時期。 ファルコムが“ドラマ性を持ったRPG”を追求したタイトルで、アドルに代わる新たな英雄セリオスが主人公となる。 戦闘はターン制に変更され、シリーズ初の“物語中心型RPG”として展開された。

プレイヤーの行動選択によってセリオスの成長や人間関係が変化するなど、後のストーリーベースRPGの原型ともいえる構造を持つ。

『イースII』のアクション性とは対極に位置するが、“ファルコムらしい温かさと人間味”という共通点を備えていた。

★『ザナドゥ・ネクスト』(Falcom後継の原型/1988年構想期)

厳密には後年のタイトルだが、1988年当時にファルコム社内で“次なる挑戦”として構想されていたのが『ザナドゥ』の続編企画。 この時期、『イースII』開発チームと並行して「3DマップRPG」構想が進められており、後の『ザナドゥ・ネクスト』(2005)や『ガガーブトリロジー』の源流ともなった。 当時のドキュメントには「より立体的な世界と、行動に応じた倫理システムを導入する」と記されており、ファルコムがすでに“3D RPG時代”を見据えていたことがわかる。

★『レリクス』(ボーステック/1987年末~1988年初頭/8,800円)

独特なビジュアルと哲学的ストーリーで知られるサイコSFアクション。 プレイヤーは肉体を持たない精神体となり、他者に憑依して世界を進む。 その奇抜な設定と静謐な雰囲気は、『イースII』とはまったく異なる方向で“没入型ゲーム体験”を追求したものだった。

この時期、ファルコムが“感動と優しさ”をテーマにしていたのに対し、ボーステックは“思索と孤独”を描いていた。

両者のアプローチの違いが、当時の日本PCゲーム界の奥行きを象徴している。

★『デジタル・デビル物語 女神転生』(日本テレネット/アトラス開発/1987~88年移植)

悪魔召喚と交渉をテーマにした異色のRPG。 ファミコン版の印象が強いが、パソコン版も1988年前後にリリースされ、PCユーザーに強い衝撃を与えた。 善悪の価値観を問い、人間と悪魔の共存を描くその世界観は、当時のファルコム作品と並び“哲学的RPG”として注目された。

『イースII』が“信じる心と冒険”を描いたのに対し、『女神転生』は“信仰と葛藤”を描いた。

同じ時代に異なる方向から“心の物語”を提示したことは、ゲーム文化の成熟を象徴していたといえる。

★『リバイバル ザナドゥ』(日本ファルコム/1988年/9,800円)

1985年の大ヒット作『ザナドゥ』を、現代の技術で蘇らせたリメイク版。 グラフィック、操作性、システムすべてが改良され、ファルコムが自社の伝統を再構築した“過去と未来の橋渡し”的作品。 『イースII』の同年に登場したことで、「ファルコムは進化しながらも原点を忘れない」という評価が定着した。

リメイクでありながら単なる復刻ではなく、新たなBGM、隠し要素、追加ダンジョンなどが加わり、“再挑戦の物語”として多くのファンに愛された。

『イースII』と並ぶ1988年ファルコムの二大看板タイトルである。

★『メタルサイト』(エニックス/1988年/8,800円)

ファンタジーRPGが主流だった当時、近未来を舞台にした硬派なSFアクションRPGとして登場。 人工知能とサイボーグの戦いを描く重厚なストーリーは、社会派のメッセージ性を帯びており、“遊ぶ哲学書”と評された。 戦闘はリアルタイム制で、成長要素も組み込まれていたため、『イースII』と並ぶ“アクションRPGの発展形”として一部ファンの支持を得た。

エニックスはこの頃から“思想性のあるゲーム作り”に力を入れ始めており、『メタルサイト』はその方向性を示す作品となった。

★『夢幻の心臓III』(クリスタルソフト/1988年/9,800円)

『夢幻の心臓』シリーズ最終章。 古典的ウィザードリィ形式を脱し、広大なフィールド探索とシナリオ性を重視した構成になった。 プレイヤーの選択によってエンディングが変化するマルチエンディング制を採用しており、物語の自由度という点で非常に先進的だった。

この作品の持つ“幻想的な孤独感”や“祈りのような音楽”は、『イースII』と共通する“詩的なRPG”として多くのユーザーの心に残っている。

◆ 1988年という年が築いたRPG黄金期

これらの作品が並び立った1988年は、日本パソコンゲーム史における“黄金の一年”と呼ばれている。 ファルコム、T&Eソフト、テレネット、エニックス、ボーステックなど、各社が独自の哲学をもってRPGを作り出し、ジャンルが一気に成熟した。 『イースII』はその中で、“感動を届けるRPG”という方向性を明確に示し、以後の国産RPGが“物語を語る媒体”として進化していく道筋を作った。

どの作品も、プレイヤーに「心の旅」を与えたという点で共通している。

1988年という年は、“技術の進化”だけでなく、“人の心を描く時代”が始まった節目でもあった。

その中心に『イースII』があった――それが今日でも語り継がれる所以である。

■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

英雄伝説 空の軌跡SC / 販売元:日本ファルコム株式会社

イース VI ~ナピシュテムの匣~ / 販売元:日本ファルコム株式会社

ザナドゥNEXT / 販売元:日本ファルコム株式会社

評価 1

評価 1【ポイント10倍】【35分でお届け】ソーサリアンオリジナル&フォーエバー【日本ファルコム】【Falcom】【ダウンロード版】

評価 3

評価 3【ポイント10倍】【35分でお届け】ヴァンテージマスターオンライン【日本ファルコム】【Falcom】【ダウンロード版】

評価 3

評価 3