【特典】スチーム・ハーツ&アドヴァンスト ヴァリアブル・ジオ サターントリビュート特装版 パーフェクトBOX PS5版(【予約外付特典】..

【発売】:戯画

【対応パソコン】:PC-9801

【発売日】:1994年11月

【ジャンル】:格闘ゲーム

■ 概要

●PC-9801時代の中で異彩を放った格闘アクション

1994年という年は、PC-9801が日本のパソコン市場を席巻していた時代の終盤にあたる。ビジネス用途が中心だったこのプラットフォームにおいて、ハイスピードなアクションを実現したゲームは稀であった。そんな中、戯画が世に送り出した『ヴァリアブル・ジオ2 姫神舞闘譚』は、アダルトゲームの枠を超えた「対戦型格闘」として異例の存在感を放った。 この作品は、単なる続編ではなく、前作『ヴァリアブル・ジオ』で築かれた人気を受けて、グラフィック・シナリオ・サウンドのすべてを刷新した意欲作だった。タイトルに冠された「姫神舞闘譚」という副題は、華やかさと裏に潜む陰謀の両面を象徴している。

●企業主催の闘技大会「ヴァリアブル・ジオ」

物語の舞台は、巨大多国籍企業・謝華(じゃはな)グループが主催する女性限定の格闘大会「ヴァリアブル・ジオ(V.G.)」である。大会の建前は「最強のウェイトレスを決めるコンテスト」だが、その裏では企業間の利権争いや情報戦が繰り広げられている。 優勝者には莫大な賞金と企業への特別恩典が与えられ、社会的地位をも変えるほどの影響力を持つ。そのため、参加者たちはそれぞれの信念や事情を抱えながら戦いに挑む。 物語の冒頭では、前大会から1年後、再び「最強の女神」を決める戦いが始まろうとしていた。街ではすでに人々がその話題で持ちきりになり、熱気が渦巻いている。表向きは華やかな祭典だが、裏では誰も知らない思惑が動き始めていた。

●木村貴宏によるキャラクターデザイン

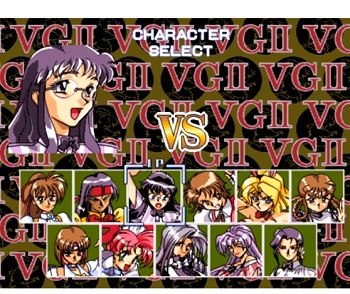

キャラクターデザインを担当したのは、当時アニメアール所属で後に『スクライド』『コードギアス 反逆のルルーシュ』などを手掛ける木村貴宏氏。彼の描くキャラクターは、繊細なラインとダイナミックなアクションを両立しており、PC-9801の限られたグラフィック能力の中で、息づくような生命感を与えた。 登場する女性格闘家たちは、美しくも力強い存在として描かれ、それぞれの必殺技モーションには職人技ともいえるドットアニメーションが施されている。シリーズ前作からのキャラ6名に加え、新たに6人のファイターが参加し、全12人が繰り広げる戦いは格闘ゲームとしての深みを大きく増した。

●進化したゲームシステムと操作感

『ヴァリアブル・ジオ2』では、前作でやや硬かった操作感が改善され、キャラクターの動きがより滑らかでスピーディになった。攻撃の応答性やジャンプ・防御などの挙動はアーケード格闘ゲームに近づき、PC-98の性能を限界まで引き出したプログラム技術が光る。 攻撃判定や必殺技コマンドも見直され、戦略的な駆け引きが可能になった。加えて、試合の勝敗によって展開が分岐するストーリーモードが搭載され、ただ勝つだけでなく「どのように勝つか」によって物語が変化する演出が導入されている。 また、サウンド面でもMIDI音源対応により、FM音源では味わえない臨場感あふれるBGMを楽しめる点が評価された。ステージごとに異なる曲調が用意され、緊迫感と高揚感を巧みに演出している。

●物語の軸に流れる“女神たちの宿命”

ストーリーでは、「最強の女神」と称される者をめぐる因縁が描かれる。かつての大会を制した伝説の女神たちは、名誉と引き換えに企業の陰謀へと巻き込まれ、自由を失っていった。今回の大会もまた、単なる栄光を求める戦いではなく、裏に隠された真実を暴く闘争の場となる。 主人公・武内優香をはじめ、増田千穂、楠真奈美、久保田潤、梁瀬かおり、レイミ・謝華ら個性的な登場人物がそれぞれの理由でリングに上がる。ある者は夢のため、ある者は復讐のため、またある者は己の存在を証明するため。 この群像劇的な構成が、単なる対戦格闘に深みを与えている。勝敗の積み重ねが、キャラの心情や背景を明らかにしていく点は、当時としては珍しいドラマ性であり、プレイヤーを物語の一部に引き込んだ。

●新キャラクターと宿敵の存在

『2』で初登場した嘉島琴荏(ことえ)は、海外企業の総帥でありラスボス的存在。冷徹かつ傲慢な性格で、前作の覇者レイミ・謝華と旧知の仲でもある。彼女との対決は、単なる実力差を超えた精神的な闘いとして描かれ、シリーズの中でも屈指の名シーンとして語られる。 もう一人の強敵・綿貫弓子は、八卦掌の使い手としてプレイヤーを翻弄する。流麗なモーションと圧倒的な攻撃範囲は、当時のPCゲームとしては異例の完成度を誇った。これら新キャラクターの追加によって、対戦バランスは格段に向上し、アクションゲームとしての寿命を延ばした。

●アダルト要素と格闘の融合

『ヴァリアブル・ジオ』シリーズの特徴の一つは、格闘とアダルト演出の融合である。『2』ではその要素がさらに洗練され、勝敗に応じて挿入されるビジュアルシーンが大幅に強化された。単なる刺激的演出ではなく、登場人物の心理や立場を象徴する物語的意味が与えられており、格闘の果てに見える“敗北の美学”をテーマにしている。 これにより、従来のアダルトゲームの枠を超え、登場人物の人間性を浮かび上がらせる表現へと進化した。木村貴宏の描く繊細な表情と、ドット絵で再現された戦闘の迫力。そのギャップこそが『ヴァリアブル・ジオ2』の世界観を際立たせている。

●作品としての位置づけ

『ヴァリアブル・ジオ2 姫神舞闘譚』は、PC-9801向けの格闘ゲーム史において特異な位置を占めている。アダルト要素を持ちながらも、純粋なアクション性とキャラクター性でユーザーを惹きつけた稀有な存在であり、のちにPlayStationやセガサターンへの展開を見据えた転換点でもあった。 本作は、単に“続編”という枠を超え、シリーズの方向性を決定づけた節目の作品と言える。後の『ADVANCED V.G.』『V.G. Re-birth』などへとつながる礎が、すでにこの時点で築かれていたのだ。

■■■■ ゲームの魅力とは?

●美と闘志が交差する独自の世界観

『ヴァリアブル・ジオ2 姫神舞闘譚』の最大の魅力は、格闘ゲームとしての熱量と、美しさを追求した演出との融合にある。 プレイヤーは単に勝利を目指すだけではなく、各キャラクターの背景や宿命を感じながら闘う。華やかさと危うさが同居したこの世界は、アダルト要素を含むゲームでありながら、どこか神聖な舞台のような緊張感を漂わせていた。 大会「V.G.」は、企業主催のプロモーションを兼ねたイベントであり、格闘技とショービジネスが交錯する舞台。その設定が、現実離れしながらもリアルな社会風刺としても機能しており、プレイヤーを独特の没入感へと導いた。美しく着飾ったウェイトレスたちが、戦いを通して己の信念を証明する――その構図が、当時のファンを惹きつけてやまなかった。

●滑らかに進化したアクションと爽快感

『ヴァリアブル・ジオ2』では、前作のシステムを基盤に、アクション部分が大幅にチューニングされている。キャラクターの動作速度は前作比で約1.5倍に引き上げられ、入力から攻撃までのレスポンスも格段に改善された。これにより、コンボのつながりがスムーズになり、プレイヤーが技を“出している感覚”を強く得られるようになった。 特に注目されたのが、キャラごとに設定された“気の流れ”システムである。これは攻防中に溜まる「気力ゲージ」を戦術的に使うもので、攻撃を強化したり、特殊技を解放したりと多彩な使い方ができる。単なるゲージ技ではなく、精神力の表現として演出されており、戦闘に心理的駆け引きを加えた。 また、必殺技演出時には画面全体を覆うエフェクトが発生し、当時のPC-9801とは思えないほどの視覚的インパクトを放つ。カラーパレットの限界を超えた陰影処理は、戯画スタッフの技術力の証といえるだろう。

●12人の女神たちが魅せる個性の競演

シリーズおなじみの6人に加えて、本作では新たに6名のファイターが登場。 それぞれが異なる武術スタイル・性格・目的を持ち、単なるキャラの“数合わせ”ではない緻密な設定が練り込まれている。 例えば主人公・武内優香は、気を操る正統派の空手家としてバランス型のキャラクター。一方、増田千穂は忍術と骨法を組み合わせたスピードファイターで、フェイントを多用するテクニカルタイプだ。 対照的に、久保田潤のようにパワー主体のレスラー型も存在し、キャラごとの戦闘スタイルが明確に差別化されている。プレイヤーは自分のプレイスタイルに合わせたキャラを選択でき、組み合わせ次第でまったく異なる試合展開を楽しめる。 さらに、ボスキャラである琴荏や弓子はCPU戦で圧倒的な存在感を誇り、プレイヤーに「勝つこと自体が挑戦」という緊張感を与えた。彼女たちを倒したときの達成感は、このシリーズならではの魅力である。

●MIDI対応サウンドが生む臨場感

音楽面の完成度も『ヴァリアブル・ジオ2』の特徴だ。PC-9801シリーズはFM音源が主流だったが、本作はMIDI対応プログラムを導入し、外部音源を利用した重厚なBGMを実現した。 格闘大会の熱気を感じさせるアップテンポな曲から、物語シーンで流れる切ないピアノの旋律まで、シーンごとに異なる音楽が物語を彩る。特にレイミ戦のテーマ「Divine Fighter」は、当時のユーザー間で人気が高く、MIDIファイルとして個人サイトで配布されるほどの人気を誇った。 このような音の臨場感が、ビジュアルの緊張感と合わさり、プレイヤーを試合の中に没入させたのである。

●CGイベントとストーリー演出の融合

『ヴァリアブル・ジオ2』の魅力のもう一つは、ストーリーモードで展開されるイベントCGの演出である。試合に勝つか負けるかでストーリーが分岐し、登場人物の運命が変化する。 特に敗北時の演出は、単なるアダルトシーンではなく「敗北のドラマ」として描かれ、キャラの弱さ・葛藤・羞恥心などが心理的に掘り下げられている。これにより、プレイヤーは単なる快楽ではなく、キャラクターの心情を追体験するような深みを味わうことができた。 同時に、勝利時には新たな物語が開かれ、各キャラクターが自らの信念を貫く姿が描かれる。この「勝利と敗北の両面を見せる構成」こそが、『ヴァリアブル・ジオ2』の演出の根幹であり、後のアドベンチャー型格闘ゲームの礎を築いたとも言える。

●技術的完成度とドットアートの到達点

PC-9801という制約の多い環境で、戯画の開発陣は驚くべきグラフィック技術を披露した。全キャラクターの動作フレーム数は前作比で約1.8倍に増加し、攻撃・防御・被弾・倒れなどのモーションが非常に滑らかになっている。 とくにジャンプキックや投げ技の際のドットキャラの陰影表現は、当時のアーケード格闘に迫るレベルだった。さらに背景ステージには、風に揺れる布や観客のざわめきなど細かいアニメーションが追加され、画面全体が“生きている”ような臨場感を持たせた。 また、開発チームは「リアルな動き」と「誇張された演出」のバランスを慎重に調整しており、プレイヤーが直感的に操作を楽しめるよう最適化されている。この緻密な作り込みが、後年まで評価され続ける所以である。

●プレイヤーを引き込むキャラクター描写

キャラクターたちは単なる対戦相手ではなく、それぞれの背景や心情を持った「物語の登場人物」である。 例えば、幼少期の夢を追い続ける神無月輝美は、カンフー映画に憧れて戦う少女として描かれ、戦う理由に純粋なロマンがある。対して、梁瀬かおりは理性と技術を重んじる科学的ファイターとして登場し、感情を抑えた戦いを展開する。 このように、キャラの思想や人生が格闘スタイルに反映されており、試合そのものが“物語の延長”となっている。プレイヤーが勝ち進むごとに、彼女たちの信念や矛盾が少しずつ明らかになっていく構成は、単なる格闘シミュレーションとは一線を画す。

●格闘と物語が融合した“演出型対戦ゲーム”

『ヴァリアブル・ジオ2』は、当時としては珍しい「演出型対戦ゲーム」として完成していた。一般的な格闘ゲームが技術と反射神経を競うのに対し、本作はキャラクターの感情や背景を戦闘と融合させ、ドラマティックな体験を提供した。 試合前後に挿入されるセリフ演出、カメラワーク、戦闘中の演出効果――それらが統一された“舞台演出”として機能し、ゲーム全体が一つの物語として流れていく。 この構成は、のちのアドベンチャー×格闘ジャンル(例:『ギルティギア』シリーズや『メルティブラッド』)の先駆けともいえる存在だった。

●シリーズの中での到達点

『ヴァリアブル・ジオ2』は、シリーズの中でも最もバランスの取れた作品としてファンから高く評価されている。前作の実験的な要素を引き継ぎつつ、システム・グラフィック・演出のすべてをブラッシュアップした完成形であった。 また、木村貴宏デザインのキャラクターが本格的に認知された契機でもあり、以後の派生作品やOVAへの展開を後押しする原動力となった。単なるアダルト向け格闘ではなく、“物語を持つ戦い”という新しい価値観を生み出した点こそ、本作の真の魅力である。

■■■■ ゲームの攻略など

●基本システムの理解が勝利の鍵

『ヴァリアブル・ジオ2 姫神舞闘譚』の攻略において、まず最初に押さえるべきは基本システムの構造である。 本作は、通常攻撃・必殺技・投げ技・防御・回避といった基本動作が明確に定義されており、アーケード格闘ゲームに近い操作感を持つ。 キー操作はテンキー入力による方向指定と、2ボタン式(攻撃・必殺)を基盤に設計されているが、特定のキャラでは3ボタン目として“気力放出”が割り当てられている。 プレイヤーは、この「気力」を攻防両面で管理することが重要だ。攻撃を受けてもゲージを保てば、反撃のタイミングを掴みやすく、逆転勝利のチャンスを生み出せる。 また、試合ごとに蓄積されるコンディションパラメータが存在し、連戦による疲労や集中力の低下がステータスに反映される。これにより、一戦ごとに異なる緊張感を味わえるようになっている。

●コンボと気力の管理術

攻撃の連携は、ただ技を繋げるだけではなく、気力ゲージを意識したタイミング操作が求められる。 例えば、優香の“気弾掌破”はゲージが満タン時に放つことで威力が2倍になり、相手の防御を貫通できる。 逆に、気力を空の状態で無理に必殺技を出すと硬直が長くなり、反撃を受けやすいというリスクがある。 上級者はこのリスクとリターンを見極めながら、ゲージを「溜め」「使い」「温存する」戦略を立てる。 また、一部のキャラには「気力キャンセル」が存在し、通常技から必殺技へと途切れなく繋げることで、コンボの自由度が広がる。 特に梁瀬かおりの“サイクロンキック”や潤の“ジャーマンスープレックス”は、タイミング次第で連続ヒットを狙える高性能技であり、初心者でも扱いやすい。

●キャラクター別攻略の基本

・武内優香(たけうち ゆか)

主人公格であり、もっともバランスの取れたキャラクター。 攻撃スピード・リーチ・防御力が平均的で、癖が少ないため初心者にも扱いやすい。 主力技は“昇龍脚”と“気功掌”。昇龍脚は対空性能に優れ、ジャンプ攻撃を封じるのに最適。 地上戦では、しゃがみ中キック→気功掌の連携が強力で、CPU相手ならこれだけで安定して勝ちを拾える。 ただし、ゲージ消費が激しいため、無闇な連発は禁物。戦局を見極めて必殺技を温存することが重要だ。

・増田千穂(ますだ ちほ)

忍者系のスピードキャラ。接近戦に特化し、フェイントを駆使したトリッキーな戦いが得意。 彼女の最大の特徴は、ステップ中に攻撃へ派生できる「瞬歩突き」。 相手のガードタイミングをずらし、裏から攻撃するような動きを見せる。 CPU戦ではガードの硬い相手を崩す際に有効だが、読みを外すと反撃を受けやすい。 また、空中からの“骨法乱舞”は高威力だが、発生が遅いため確実に当たるタイミングを計る必要がある。

・楠真奈美(くすのき まなみ)

小柄で素早いキャラだが、リーチが短く、初心者には扱いづらい。 一方で、相手の下を潜り抜けるような独特の動きが可能で、慣れると非常に強力。 必殺技“ネコパンチラッシュ”は連続入力型で、テンポよくボタンを叩くことで威力が上昇する。 また、防御中に入力する“キャットスリップ”は回避性能が高く、敵の大技をすり抜け反撃に転じられる。 ステージ端に追い込まれても、タイミングよく使えば形勢を逆転できる。

・久保田潤(くぼた じゅん)

投げ主体のパワーファイター。防御力が高く、コンボを受けても倒れにくい。 “潤スープレックス”や“ローリングバックドロップ”といった組み技がメインで、 一度掴めば一気に勝負を決められる破壊力を持つ。 ただし、接近するまでの動きが遅く、飛び道具持ち相手には苦戦しやすい。 ガードキャンセルから投げ技に移行できる“リバースグラップル”を習得すると安定感が増す。

・梁瀬かおり(やなせ かおり)

理論派キャラクターで、テコンドーを駆使した多段蹴りが魅力。 遠距離からの“スパイラルキック”が主力で、相手の出足を止める牽制技として優秀。 また、CPU戦ではガードが堅い相手を崩すのに有効な“バーストカッター”が頼りになる。 反面、防御力が低く、一度捕まると連続攻撃に弱い。 プレイヤーが操作する際は、相手の間合いを常に把握し、距離を保った立ち回りを意識することが重要だ。

・レイミ・謝華(レイミ じゃはな)

シリーズ最強クラスの実力を誇る総帥キャラ。 全体的に隙がなく、どの距離でも戦える万能型。特に“気閃拳”は高威力・高スピードで、CPU戦では圧倒的な攻撃力を発揮する。 ただし、プレイヤー使用時には操作精度が要求され、誤入力すると反撃を受けやすい。 防御面では“気障壁”が優秀で、発動タイミングさえ合えば、相手の必殺技を無効化することも可能。 最終戦では、琴荏の猛攻を凌ぐため、この技を使いこなすことが生死を分ける。

●ボスキャラ攻略:嘉島琴荏(ことえ)

『ヴァリアブル・ジオ2』のラスボスである琴荏は、圧倒的な攻撃速度とリーチを誇る。 特に“アストラルストライク”は、ガードしても削りダメージが大きく、安易な防御は危険。 攻略の鍵は、彼女の動きを観察し、気力ゲージが減った瞬間に反撃を仕掛けること。 一定時間経過後にAIが“防御重視モード”に切り替わるタイミングを見極めれば、隙を突いてコンボを叩き込める。 また、ジャンプ攻撃を多用してくるため、優香や潤の対空技をうまく差し込むのが有効だ。

●隠し要素と裏技

特定のコマンドを入力することで、CPU専用キャラの琴荏や弓子を使用可能になる裏技が存在する。 タイトル画面で[Shift]+[A]+[V]+[G]を同時押しし、チャイム音が鳴ったら成功。 この状態で対戦モードを開始すると、選択画面に新たなアイコンが追加される。 さらに、MIDIサウンドテストモードも隠されており、[Alt]+[M]でBGMを個別に再生できる。 こうした遊び心のある仕掛けが、当時のユーザー間で話題となり、雑誌「テクノポリス」でも特集記事が掲載された。

●難易度調整とAIの特徴

本作のAIは前作よりも賢く、特に上位難易度ではフェイントや反撃行動を積極的に行う。 ただし、AIにはパターンが存在するため、慣れれば安定して攻略可能だ。 例えば、レイミ戦では一定の距離で飛び道具を誘い、ガード後に即座に突進技で反撃する戦法が有効。 また、真奈美や千穂といったスピード系AIは、ジャンプ攻撃に弱いため、上からの奇襲を意識すれば優位に立てる。 本作の難易度は全5段階だが、ハードモードでのラスボス戦はPC-98格闘史上でも屈指の難関として知られている。

●プレイヤースキルを磨く楽しさ

『ヴァリアブル・ジオ2』の攻略は、単にパターンを覚えるだけでは終わらない。 各キャラの間合いや気力の使い方、連携のタイミングなど、プレイヤーの感覚と反射神経が試される。 だからこそ、勝利したときの達成感は格別だ。 また、CPU戦を通じてキャラクターたちの内面を理解し、物語を深く味わうこともできる。 この「技術と物語の両面で成長する感覚」こそが、他の格闘ゲームにはない醍醐味と言える。

■■■■ 感想や評判

●PC-98ユーザーの間で巻き起こった“格闘旋風”

1994年当時、『ヴァリアブル・ジオ2 姫神舞闘譚』は、PC-9801用のアダルトゲームとしては異例の盛り上がりを見せた。 一般的にこの時代のPCゲームといえば、アドベンチャーやシミュレーションが主流であり、格闘アクションはほとんど存在していなかった。 そんな中で本作は、「アダルトシーン」と「対戦格闘」という異なるジャンルを高い次元で融合させたことで、 多くのユーザーの興味を惹きつけたのである。 当時、PC雑誌『テクノポリス』や『ログイン』のレビュー欄でも「PC-98でここまで動くのか」と驚きの声が寄せられ、 グラフィック処理の滑らかさ、アニメーションの密度、そしてBGMの完成度が特に評価された。 読者投稿コーナーでは「美しくも残酷な世界観に惹かれる」「格闘部分の完成度が予想以上だった」といったコメントが多く見られた。

●“エロゲー”の域を超えた完成度への驚き

プレイヤーたちの感想を集約すると、多くが「アダルトゲームの枠を超えた本格派格闘作品」として評価している。 当時のアダルトゲームは、シナリオやイベントCGが主で、アクション部分はおまけ扱いされることが多かった。 しかし本作では、格闘部分こそがメインであり、アダルト要素は物語演出の一環として機能していた。 プレイヤーの中には「この動きと演出は、下手なアーケード格闘より面白い」と評する者もおり、 単なる刺激を求める層以外にも確実にファンを広げていった。 特に、木村貴宏によるキャラクターデザインはファン層を拡大させる要因となり、 「キャラが生きている」「顔の表情で心情が伝わる」といった感想が多く寄せられた。 ドット絵とイベントCGの双方で統一された美学が感じられ、アニメーションの動きとイラストの差を感じさせない完成度だったと評されている。

●ゲーム誌・専門媒体での評価

発売直後、PC雑誌『テクノポリス』『電脳倶楽部』『コンプティーク』などでレビュー記事が掲載され、 いずれも高い評価を得た。平均点で80~85点というスコアは、当時のアダルト系タイトルとしては異例の数値である。 特に高く評価されたのは、操作レスポンスと戦闘テンポ。 多くの格闘ゲームがPCでは“重い”“反応が遅い”と評される中、 『ヴァリアブル・ジオ2』はキーボード操作でも滑らかに技を出せる調整がなされていた。 一部のレビューでは「ジョイスティック必須ではなく、PCだけで楽しめる格闘ゲーム」とまで言われ、 当時のユーザー環境に寄り添った設計が賞賛された。 また、MIDI音源対応により、サウンドカードを持つユーザーから「音楽だけでも価値がある」との意見も多数見られた。

●プレイヤーコミュニティでの反応と口コミ

ネットがまだ普及していなかった時代、本作の情報はパソコン通信(NIFTY-ServeやPC-VAN)を通じて広がっていった。 “V.G.”のフォーラムでは、対戦のリプレイデータを交換したり、各キャラの技性能を解析する熱心なユーザーが現れた。 当時の掲示板ログを振り返ると、「千穂のフェイントが反則的」「レイミはラスボスなのに操作感が心地よすぎる」など、 バランスや戦略に関する議論が活発に行われていたことが分かる。 また、アダルト要素についても「単なる性的演出ではなく、キャラクターの心理を掘り下げる手段として意味がある」と肯定的に語るユーザーが多かった。 このように、本作は“18禁格闘”という狭い枠を越えて、PCゲームファン全体の話題作となった。

●OVA展開による相乗効果

ゲームのヒットを受けて、OVA(オリジナル・ビデオ・アニメ)版『ヴァリアブル・ジオ』が制作されたことも、本作の人気をさらに押し上げた。 OVAは戯画の世界観を拡張し、キャラクターの人間関係や過去をより深く描写する内容となっていた。 アニメを見たファンがゲームに戻り、ゲームを遊んだファンがOVAを鑑賞するという循環が生まれ、 結果的に『ヴァリアブル・ジオ』というブランドの存在感を確立することになった。 特に木村貴宏のキャラデザインがアニメで再現された点はファンの間で大きな話題となり、 「動く優香」「喋る千穂」という形でキャラが命を持ったことに感動する声も多かった。 こうしたメディア展開は、当時としてはアダルトゲーム業界では非常に珍しく、 “アニメ化されたエロゲー”という新たな成功モデルを提示した。

●批評的観点からの評価

一部の批評家は、本作を「女性キャラクターの強さと脆さを両立させた作品」と評している。 彼女たちは単なる男性目線の被写体ではなく、目的を持ち、自分の意思で戦う存在として描かれている。 この点が、同時期のアダルトゲームと決定的に異なっていた。 また、格闘を“舞”として表現する演出は美学的な完成度が高く、 「タイトルの“姫神舞闘譚”という副題がまさに内容を象徴している」とも評された。 ストーリー面でも、企業社会の裏側や女性の自己実現といったテーマが潜んでおり、 単なる娯楽に留まらない哲学的な要素を感じ取る評論家もいた。 特に最終戦におけるレイミと琴荏の対話は、「女神と女帝」「信念と支配」という構図を象徴しており、 本作を象徴する名シーンとして今も語り継がれている。

●海外プレイヤーからの注目

本作は国内のみならず、一部の海外マニア層にも輸入版として広まった。 アダルト要素のため正式な流通は制限されていたが、ファン翻訳やパッチが作られ、 北米や台湾のレトロPCコミュニティでプレイされるケースが報告されている。 特にアニメファン層からの人気が高く、「日本のPC-98でここまでアニメ的な演出ができたのか」と驚かれた。 後年、エミュレーター上で再評価が進むと、「初期のヴィジュアル格闘ゲームの傑作」として紹介され、 YouTube上でリプレイ動画やMIDI音源の再現動画が公開されるようになった。 このように、時代を超えて本作が再発見される流れは、 その完成度がいかに高かったかを物語っている。

●ファンの声に残る“熱い夏”の記憶

多くのファンが『ヴァリアブル・ジオ2』を語る際に使う言葉が「熱い夏」だ。 作中で描かれる大会の季節設定と、プレイ中の緊張感が一体となり、 まるで自分もその戦場に立っているような没入感を与えた。 「夏になるとこのゲームを思い出す」という声も多く、 一つの季節を象徴する作品として記憶されているのは珍しい。 これは単に物語の舞台が夏だからではなく、 プレイヤー自身の“青春のゲーム体験”と重なった結果だと言えるだろう。

●総評:評価を超え、記憶に残る作品へ

『ヴァリアブル・ジオ2 姫神舞闘譚』は、単なるアダルト格闘ゲームではなく、 プレイヤーの感情と記憶に刻まれる作品だった。 発売から30年以上が経った今でも、PC-98愛好家の間で語り継がれ、 復刻やリメイクを望む声が絶えない。 「アダルトとアクションの融合」という挑戦的な試みが、 単なる実験ではなく一つの文化を築き上げたという点で、 本作は日本PCゲーム史における金字塔といえる存在である。 その評価は数値やレビューでは測れず、 プレイヤー一人ひとりの心に残る“熱き記憶”として今も輝き続けている。

■■■■ 良かったところ

●シリーズの進化を感じさせる完成度の高さ

『ヴァリアブル・ジオ2 姫神舞闘譚』が発売された1994年、PC-9801のプラットフォームはすでに成熟期を迎えていた。 多くのメーカーが次世代機やWindows環境への移行を模索する中で、戯画は「PC-98でもここまでできる」という強烈なインパクトを残した。 前作『ヴァリアブル・ジオ』からの進化は明白であり、グラフィック、アニメーション、操作感、サウンド、ストーリー演出のすべてが一段上の完成度に到達している。 特にプレイヤーの間で話題になったのは「動きの滑らかさ」と「キャラクターの重さの表現」で、 当時のPCゲーマーたちが口を揃えて「これが98とは信じられない」と語ったほどだった。 ドット単位で練り込まれたモーションは、アニメーション作品を思わせるほど自然で、キャラの呼吸や衣装の揺れまでが伝わってくるようだった。

●木村貴宏デザインのキャラが放つ存在感

本作最大の魅力のひとつは、アニメアール所属の木村貴宏によるキャラクターデザインである。 繊細かつ大胆なタッチで描かれた女性格闘家たちは、当時の美少女ゲームの中でも群を抜く完成度を誇っていた。 彼女たちは単なる「戦うヒロイン」ではなく、それぞれの内面と物語を持った“生きたキャラクター”として描かれており、 プレイヤーがどのキャラを操作しても、そこに個性と存在感が感じられた。 優香の真っすぐな瞳、千穂の忍びとしての誇り、かおりの知性と内気さ、潤の力強さ――それぞれの描写に愛情が込められていた。 CGパートでは、木村氏独特の柔らかい光と陰影の表現が生かされ、 アクションシーンの迫力とアダルトシーンの官能美を両立させることに成功している。 プレイヤーたちは、ただ勝利を目指すのではなく「彼女たちの物語を見届けたい」という感情でプレイを続けた。

●操作レスポンスの快適さとアクションの爽快感

格闘ゲームとして見たとき、本作はPC-98では異例の操作レスポンスを実現している。 当時のパソコン格闘ゲームの多くは入力遅延やフレーム落ちに悩まされていたが、 『ヴァリアブル・ジオ2』では、入力から技の発動までの反応が非常にスムーズだった。 これにより、プレイヤーは直感的にキャラクターを操ることができ、 「動かす楽しさ」「当てる快感」「防ぐ緊張感」がアーケードに近いレベルで再現されていた。 加えて、打撃の当たり判定がしっかり設計されており、攻撃が当たった瞬間の「ヒット感」が心地よい。 パンチやキックの重さを感じさせる効果音や画面揺れ演出も絶妙で、 プレイヤーが1ラウンド終えるたびに小さな達成感を得られる構成になっていた。

●MIDI音源対応による圧倒的な音の臨場感

本作はMIDI音源(Roland SC-55など)に対応しており、PCスピーカーやFM音源では再現できない迫力を持っていた。 格闘シーンのBGMはテンポが速く、ベースとドラムが重厚に響き渡る構成。 一方でストーリーパートでは、静かで叙情的なメロディが流れ、 キャラクターの心情を補完する“映画的な音楽演出”が施されていた。 特にレイミのテーマ曲は「神々しさと孤高」を感じさせる壮大な旋律で、 プレイヤーの記憶に深く残る名曲として語り継がれている。 サウンド設定を自分でカスタマイズできる点も好評で、 MIDI環境を持つユーザーにとっては「自宅がまるでアーケードのようだ」と感動を呼んだ。

●アダルト演出の美学と心理描写

『ヴァリアブル・ジオ』シリーズが他のアダルトゲームと決定的に異なるのは、 性的表現が単なる刺激ではなく“物語的必然”として描かれている点である。 本作では、敗北時のシーンで描かれるCGがキャラクターの精神的な挫折を象徴しており、 その苦しみや羞恥が次の戦いへの原動力として昇華される構成になっている。 このような演出により、プレイヤーはキャラを“保護対象”ではなく“共に戦う仲間”として感じるようになる。 CGは単に露骨な描写に頼らず、光と影、構図、表情の演技で感情を伝える芸術性が高く、 「敗北の中の美」を描く試みとしても評価が高い。 こうした表現手法は、後の18禁アクション作品にも影響を与え、 “エロスと闘志の融合”というジャンルを確立したとも言われている。

●ステージデザインと背景演出の緻密さ

各ステージは、参加選手たちのバックグラウンドに合わせてデザインされており、 中国の武館、アメリカの格闘ジム、近未来の企業タワー、和風庭園など、 多彩なロケーションが用意されている。 背景には観客の歓声や風に揺れる旗などのアニメーションが加えられ、 試合が進行するごとに「戦いの熱気」が高まっていく演出がなされている。 このような細部の演出が、単調になりがちな格闘ステージに“物語的深み”を与えている。 PC-98の制約の中で、これほどまでに緻密な背景処理を実現した戯画の技術力は、 ユーザーや開発者の間でも高く評価された。

●ストーリーの構成力と台詞の完成度

単なる対戦ゲームに留まらず、ストーリーモードにおける会話のテンポや構成の良さも称賛された。 各キャラクターが持つ動機や内面が自然な会話で語られ、 格闘そのものが彼女たちの人生を象徴するかのような展開が織り込まれている。 特に主人公・優香とレイミの関係性は、師弟・宿命・友敵といった複数の軸が交錯し、 ラストの対決シーンでは「力とは何か」「勝利とは誰のためか」といったテーマが静かに提示される。 プレイヤーは単なる勝利の快感だけでなく、 そこにある人間ドラマを体験することで、作品世界に強く引き込まれていった。

●難易度と達成感のバランス

格闘ゲームにおいて重要なのは“手応え”である。 『ヴァリアブル・ジオ2』は、この手応えの設計が絶妙だった。 初級者でもコンボを数回決めれば勝利できる一方、 上級者が挑戦すれば、敵の行動パターンや気力管理を読み切る必要がある。 ラスボス・琴荏戦では、圧倒的なスピードとリーチを持つ攻撃に対し、 冷静な防御と一瞬の隙を突く反撃が求められ、 「勝った瞬間に震えた」「本当に倒した時は叫んだ」と語るプレイヤーも多い。 単なるストレスではなく“挑戦して克服する喜び”を感じさせる難易度設定は、 ゲームデザインとして非常に優れていた。

●ファンの記憶に残るセリフと演出

プレイヤーたちの間では、印象的なセリフや名シーンが今なお語り草となっている。 優香の「負けない!私の拳は、真っすぐだから!」、 レイミの「強さとは、支配することではない――守ることだ」など、 各キャラクターの信念が短い台詞に凝縮されている。 また、勝利時や敗北時の一瞬の表情変化、風に揺れる髪や衣装の動きまでが、 まるでアニメのワンシーンのように記憶に残る。 それは単なるドット絵ではなく、“演技するキャラクター”としてプレイヤーの心に刻まれた。

●総評:アダルトPCゲーム史に刻まれた金字塔

『ヴァリアブル・ジオ2 姫神舞闘譚』は、PC-98時代における技術・美学・演出の集大成である。 格闘アクションとしての完成度、キャラクター表現の深さ、音楽の芸術性―― どの要素を取っても、当時の水準を大きく超えていた。 本作は“遊ぶ”という行為そのものにドラマを与え、 プレイヤーが感情移入しながら戦うという体験を実現した。 数多くのアダルトゲームが生まれては消えていった中で、 この作品だけは「ゲーム史に名を刻んだ」と言われるほど、 多くの人々の記憶に残り続けている。 その完成度は今もなお、レトロPCファンの間で語り継がれ、 “最強の女神たち”の名にふさわしい永遠の輝きを放っている。

■■■■ 悪かったところ

●PC-9801の性能による技術的制約

『ヴァリアブル・ジオ2 姫神舞闘譚』は、PC-9801シリーズのハード性能を極限まで引き出して制作された作品だった。 しかし、その分だけ動作環境の要求が高く、全ユーザーが快適に遊べたわけではなかった。 当時の98シリーズには様々なモデルが存在し、CPUクロック数やメモリ容量に大きな差があったため、 機種によっては処理落ちやフレーム飛びが頻発した。 とくにHDDインストールせずにフロッピーディスクで起動する環境では、 ロード時間が長く、戦闘開始までに数十秒待たされることもあった。 ユーザーの中には「テンポが崩れる」「せっかくの緊張感が冷める」と不満を漏らす声もあり、 このハードウェア依存の問題は、当時のPCゲーマーにとって大きな障壁の一つだった。

●難易度バランスの不均衡

ゲームとしての完成度は高かったが、難易度バランスにはやや偏りが見られた。 特にCPU戦では、序盤の敵が極端に弱い一方で、中盤以降の相手――とくに梁瀬かおりや琴荏といった上位キャラ――が急激に強くなる構成となっていた。 このため、初めてプレイするユーザーは中盤で突然の難易度上昇に戸惑うことが多く、 「練習では勝てても本番では歯が立たない」という声が多く寄せられた。 AIの行動パターンも一部で極端に反応が早く、コマンド入力を読み取るような挙動を見せる場面があり、 「CPUがチートじみている」と評されることもあった。 また、キャラクターごとの強さにも大きな差があり、レイミや潤などの“上位キャラ”に比べ、 真奈美や千穂といった“軽量キャラ”は防御面で不利に設定されていた。 特に真奈美は体力が低く、一撃の重い相手に対してほぼ一方的に押し切られることが多かった。 バランス調整の甘さは、対戦モードを長く遊ぶユーザーほど強く感じていたようだ。

●入力精度のシビアさと操作難度

PC-9801のキーボード入力による操作は、当時としては画期的だったものの、 精密なコマンド入力を要求される『ヴァリアブル・ジオ2』ではミス入力が頻発する問題があった。 必殺技コマンドが「↘↙→+攻撃」や「半回転+必殺」など複雑なものが多く、 ジョイスティック非対応のユーザーには非常に厳しい設計だった。 特に優香の“気功掌”やレイミの“気閃拳”など、一部の必殺技はコマンド成立がシビアで、 タイミングを0.2秒でも外すと不発に終わることがあった。 雑誌レビューでも「入力感度が機種によって変わる」「反応が遅れる場合がある」と指摘されており、 ハード依存性が露骨に出た部分でもあった。 慣れれば気にならなくなるが、初見プレイヤーがストレスを感じやすい設計だったことは否めない。

●ストーリーモードのテンポの悪さ

『ヴァリアブル・ジオ2』のストーリーモードは、物語性が強く評価された一方で、 試合と試合の間に長めの会話パートやロードが挟まる構成となっており、テンポの面で批判があった。 特に戦闘に集中したいプレイヤーからは、「セリフが長すぎて緊張感が途切れる」との意見が多かった。 また、分岐ルートが複雑な割にセーブポイントが少なく、負けた場合に長い会話を再度スキップしなければならない仕様も不評だった。 当時のPC-98には高速スキップ機能やメッセージ記録機能がなかったため、 リトライを重ねるプレイヤーにとっては煩雑に感じられたようだ。 このテンポの悪さは、後の移植版や『ADVANCED V.G.』シリーズで改善されるが、 本作ではやや過剰に“演出重視”に振れていた印象を与えた。

●一部グラフィック表現の荒さ

全体としてのビジュアルクオリティは非常に高かったが、 一部のイベントCGでは色数制限や輪郭処理の粗さが目立った。 特に暗い背景や夜のシーンではキャラクターの線が潰れやすく、 「せっかくの絵がもったいない」と感じるユーザーもいた。 また、格闘中のモーションにおいても、キャラクターによってアニメーション枚数にばらつきがあり、 潤や琴荏のように滑らかに動くキャラに比べ、真奈美や弓子などのモーションはややカクつく印象を与えた。 これは容量制限の影響もあり、当時のPCメディアの限界を象徴していた部分といえる。 それでも、全体の完成度の高さを考えれば致命的ではなかったが、 “もっと滑らかに見せられたはず”という惜しさを感じさせる箇所ではあった。

●一部アダルト表現への賛否

『ヴァリアブル・ジオ2』の大きな特徴であるアダルト演出は、 物語的必然性を持つものとして評価された一方、過激さに対する賛否も存在した。 特に敗北シーンの中には、陵辱的な描写や羞恥を強調する表現が含まれており、 一部のユーザーや評論家からは「キャラへの愛着を削ぐ」「シリアスな物語と乖離している」との指摘もあった。 また、キャラクターごとの敗北描写が不均一で、特定のキャラ(特に潤やかおり)だけ演出が重く、 他キャラが比較的軽い描写に留まる点もバランスの悪さとして挙げられた。 これは制作上の演出意図とも言われているが、 物語全体のトーンを統一できていれば、より深い共感を得られたかもしれない。

●メモリ使用量と動作安定性の問題

一部の環境では、長時間プレイによるフリーズや画面化けといったトラブルが報告されている。 特にMIDI音源を有効にした状態でプレイすると、音データの読み込みが競合し、戦闘中にBGMが途切れる現象が起きることがあった。 メモリ1MB未満の環境では不安定になりやすく、 当時のユーザーは「BEEP音が鳴り続けて止まらない」「戦闘後に強制終了する」といった体験談を掲示板に投稿している。 戯画は後にパッチディスクを配布し、この不具合はある程度解消されたが、 “完成版”としての信頼性に一時的な疑問が生じたのも事実である。

●対戦モードの単調さ

本作はCPU戦のシナリオ構成が秀逸な一方で、 2人対戦モード(VSモード)では演出や背景変化が乏しく、長期的なリプレイ性に欠けていた。 また、キャラバランスの不均衡もあり、友人同士で遊ぶと強キャラの取り合いになりがちだった。 多くのプレイヤーが「ストーリーモードは深いが、対戦は飽きが早い」と感じていたようだ。 この課題は後の『ADVANCED V.G.』で大幅に改善され、コンボシステムや連携技が導入されることで解消されたが、 本作では“個人で物語を楽しむ格闘ゲーム”としての印象が強かった。

●時代の過渡期に埋もれた名作

『ヴァリアブル・ジオ2』は1994年11月発売と、まさにPCゲームから家庭用機への移行期にリリースされた。 同時期に『ストリートファイターII』の影響を受けた数多くのコンシューマー格闘ゲームが登場し、 メディアの注目はそちらに集中していた。 そのため、本作はコアなPCユーザーの間で高く評価された一方、 一般的な知名度はそれほど広がらなかった。 雑誌でも「PC界のストII」と称されつつ、流通経路が限られていたため入手が困難で、 遊びたくても遊べなかったというユーザーも多かった。 この“埋もれた名作”という立ち位置が、後にコレクターズアイテムとしての価値を高めた要因でもある。

●総評:完成度の高さゆえの惜しさ

『ヴァリアブル・ジオ2 姫神舞闘譚』に対する批判の多くは、 「良すぎるからこそ見えてしまう小さな欠点」であった。 技術・演出・物語の全てが高水準でまとまっていたため、 わずかなテンポの乱れやバランスの偏りが強く印象に残ってしまったのだ。 それでも、当時の限られたハード環境の中でここまでの表現を実現した点は、 むしろ賞賛に値すると言える。 “完璧ではないが、魂のこもった作品”――これが多くのプレイヤーが本作を語るときに使う言葉である。 そしてその小さな欠点すら、ファンにとっては味わい深い魅力として記憶されているのだ。

[game-6]■ 好きなキャラクター

●ファンを魅了した多彩な女神たち

『ヴァリアブル・ジオ2 姫神舞闘譚』の魅力を語る上で欠かせないのが、個性豊かなキャラクター陣である。 12名の女性格闘家たちは、それぞれ異なる出身・信念・戦闘スタイルを持ち、どのキャラにも確かな存在理由が与えられている。 このバランスの取れた人物設計が、単なる格闘アクションを超えた“群像劇”として本作を成立させていた。 ファンの間では「誰を選んでも主役になれる」と評され、キャラクター人気投票が行われるたびに順位が入れ替わるほど、 全員が均等に愛された稀有な作品でもある。 ここでは特に人気の高かった主要キャラクターたちを中心に、ファンから支持された理由を詳しく見ていこう。

●武内優香 ― 誰よりもまっすぐな拳の女神

シリーズを通して主人公的な立ち位置にあるのが、ハンナミラーズ所属のウェイトレス兼格闘少女・武内優香だ。 彼女の魅力は、なんといってもその“まっすぐさ”にある。 どんな困難に直面しても決して諦めない精神、仲間を守るために戦う正義感、 そして格闘そのものに対する純粋な情熱――その姿勢に共感するプレイヤーが非常に多い。 木村貴宏によるポニーテール姿は清潔感と力強さを兼ね備え、当時のファンから「最も正統派ヒロイン」として支持を集めた。 また、ゲームプレイ面でもバランスが良く、初心者でも扱いやすい性能を持つため、 最初に選んだキャラクターが彼女というプレイヤーも多い。 戦いの中で少しずつ自分の運命と向き合い、最終的に“真の女神”へと成長していく姿は、 まさに『ヴァリアブル・ジオ』というシリーズの象徴だった。 彼女の名台詞「ボクの拳は、誰かを守るためにある!」は、シリーズファンの間で今も語り継がれている。

●増田千穂 ― 忍びの誇りと孤高の美しさ

柳生流忍術と骨法を組み合わせた戦闘スタイルを持つ増田千穂は、冷静沈着でストイックなキャラクター。 彼女は他のキャラのように明るく華やかな魅力ではなく、 “静かな闘志”と“孤独を抱える強さ”でプレイヤーの心を掴んだ。 彼女の一人称が「わたし」ではなく、淡々とした語り口である点も印象的で、 勝利時に見せるわずかな笑顔が逆に強い印象を残す。 ストーリーモードでは、謝華グループの陰謀を探るスパイとして参戦する設定があり、 彼女の行動には常に「正義と任務の狭間」というテーマが付きまとう。 ファンの中には「彼女は裏主人公」と呼ぶ人もおり、 その影の存在感が作品全体の緊張感を支えていた。 格闘スタイルもスピード重視でスタイリッシュ。特に“瞬歩突き”のエフェクトは美しく、 一撃が決まった瞬間の疾走感は他キャラにはない快感を与えてくれる。

●楠真奈美 ― 愛されマスコット的存在

不士屋(不二家レストラン)所属の楠真奈美は、シリーズ随一のマスコットキャラクター的存在だ。 身長143cm、猫グローブを装着して戦うというユニークな設定で、 可愛らしさと幼さ、そして底抜けの明るさが多くのファンを癒した。 一見コミカルなキャラに見えるが、戦闘中は小柄な体格を活かした素早い動きで相手を翻弄し、 上級者が使えば非常に手強いテクニカルファイターに化ける。 彼女の勝利ポーズで見せる“にゃんポーズ”は、当時のファンの間で話題となり、 ファンアートや同人誌でも人気を博した。 また、アダルトシーンでは彼女の純粋な性格との対比が際立ち、 守ってあげたくなるようなキャラ性が印象に残った。 “笑顔で戦うキャラクター”という珍しい立ち位置は、 重厚なストーリーの中で一種の癒しとなっていた。

●久保田潤 ― 力と優しさを併せ持つ姐御肌

アメリカ帰りのレスリングファイター・久保田潤は、シリーズでもっとも“兄貴分”ならぬ“姉御肌”として人気を集めた。 筋肉質な体格と長身、豪快な笑い方――そのどれもが他キャラとは異なる魅力を放っている。 彼女の戦闘スタイルは重い一撃と投げ技を主体とし、接近戦でのプレッシャーが圧倒的。 特に“潤スープレックス”の決まる瞬間の重量感は、当時のプレイヤーの多くが「最も気持ちいい一撃」と語っていた。 しかし、潤の真の魅力はその内面にある。 勝利時のセリフ「強さは、優しさがないと意味がない」は、 彼女の人間性を象徴する言葉としてファンの心に残った。 OVA版でも彼女の人間味あふれる描写が人気を博し、 「強いのに温かい女性」としてファンからの支持が厚いキャラクターである。

●梁瀬かおり ― 知性と孤独の狭間で戦う天才

テコンドーの達人であり、頭脳派キャラクターとして描かれた梁瀬かおりは、知的な魅力で多くの支持を集めた。 眼鏡をかけたキャラクターが珍しかった当時、彼女の冷静な表情と無駄のない動きは“理想のクールビューティー”として受け入れられた。 彼女の強さは肉体だけでなく、徹底した分析力にある。 対戦相手の動きをデータ化して解析する設定は、まさに頭脳派の象徴。 ゲーム内でも、その精密な動きを再現するようなコンボ設計がされており、 上級者が使うと「ほとんど反撃を許さない完封試合」が可能になる。 一方で、物語中では他人に心を開けない不器用な一面も描かれ、 その“完璧さの裏にある孤独”がプレイヤーの心を打った。 彼女のキャラテーマ「孤高のブルー」は、ファンの間で今も人気の高いBGMの一つだ。

●レイミ・謝華 ― 圧倒的カリスマと母性の同居

謝華グループの総帥にして“最強の女神”レイミ・謝華。 シリーズ全体の頂点に立つ存在でありながら、彼女の魅力は決して“完全無欠”ではない。 幼少期からの孤独、支配者としての責任、そして“強さとは何か”という葛藤―― その多層的なキャラクター像が、彼女を単なるラスボスではなく“物語の核心”へと押し上げた。 プレイヤーの多くは、レイミを倒すことよりも「理解したい」「認めさせたい」という気持ちで彼女と向き合った。 ビジュアル面でも、黒髪ロングに気品漂う衣装はまさに“女神”そのものであり、 木村貴宏の筆致が最も冴え渡るキャラデザインとして知られている。 また、戦闘中のセリフ「強さは孤独を選ぶことではない――心を貫くことだ」は、 シリーズ全体のテーマを象徴する名言として広く引用された。 彼女は“敵でありながら敬意を集めた存在”という稀有なキャラクターである。

●嘉島琴荏 ― 氷の女帝と呼ばれたラスボス

アメリカの巨大企業カシマジオテックの総帥にして、本作の最終ボス。 レイミの幼なじみでもあり、彼女とは“表と裏”のような関係性にある。 琴荏は冷徹で傲慢、しかしどこかに哀しみを秘めたキャラクターとして描かれており、 プレイヤーの間では“美しすぎる敵役”として絶大な人気を誇った。 彼女の代名詞“アストラルストライク”は、発動時のポーズとエフェクトの美しさで話題となり、 「倒されるのが惜しいほどの風格」と称されたほど。 ストーリーモードの終盤で明かされる、 彼女とレイミの過去――「二人で夢見た理想の世界」が壊れていく描写は、 プレイヤーの心に深い余韻を残した。 ラスボスでありながら「彼女を嫌いになれない」と語るファンが多いのは、 そのカリスマ性と人間味の絶妙なバランスによるものだろう。

●ファン投票に見る人気傾向

発売当時、PC雑誌『テクノポリス』や『ログイン』などで行われたキャラクター人気投票では、 1位が武内優香、2位がレイミ・謝華、3位が久保田潤という結果が多く見られた。 一方で、真奈美や千穂といった軽量級キャラは「操作していて楽しい」「見ていて癒される」といった理由から根強い人気を持っていた。 興味深いのは、プレイヤーの性別によって人気傾向が異なった点である。 男性プレイヤーは外見や戦闘スタイルの魅力でキャラを選ぶ傾向があったが、 女性プレイヤーは「心情」「友情」「信念」といった物語的側面に共感してキャラを選んでいた。 この多様なファン層こそ、本作が単なるアダルトゲームではなく“キャラクター物語”として成立していた証である。

●総評:個性と感情が息づく群像劇

『ヴァリアブル・ジオ2 姫神舞闘譚』のキャラクターたちは、 一人ひとりがしっかりとした物語を持ち、どのキャラにも“主役になれる理由”がある。 見た目の美しさ、戦闘の強さ、内面の葛藤――それぞれが異なる魅力を放ちながら、 一つの舞台で交差する。 この“全員が物語の主人公である構成”こそが、ファンが今も語り続ける理由であり、 後のシリーズやアニメ展開へと受け継がれていく最大の遺産であった。 『ヴァリアブル・ジオ2』は、キャラクター愛によって支えられた作品であり、 その女神たちは今なお、PCゲーム史の中で輝き続けている。

[game-7]●対応パソコンによる違いなど

●PC-9801シリーズという舞台の特性

『ヴァリアブル・ジオ2 姫神舞闘譚』は、1994年当時におけるPC-9801シリーズの性能を限界まで活かした作品である。 PC-9801シリーズはNECが誇る国民的パソコンであり、1980年代後半から1990年代半ばにかけて日本のPC文化の中心にあった。 ただし「PC-9801」という名称は一つの機種を指すのではなく、 CPUやメモリ、グラフィック性能が異なる多数の派生モデル群の総称である。 そのため、同じ『V.G.2』でも環境によって動作の滑らかさや色再現、音の厚みが大きく異なった。 特にFM音源搭載モデル(98DO+、98RAなど)とMIDI音源接続ユーザーとの体験差は顕著であり、 プレイヤーによって「まったく別のゲームのように感じた」とまで語られるほどだった。

●PC-9801VX/VM世代 ― 最低限動作の“限界環境”

CPUに8086またはV30を搭載した初期型PC-9801シリーズでは、『ヴァリアブル・ジオ2』の動作は極めて重かった。 処理速度が足りず、キャラクターの動きがスローモーションのようになることが多く、 入力受付が遅延するためコンボを繋げることが難しかった。 さらに、当時主流だった640×400ドット・16色表示ではグラデーションの階調が不足し、 背景の陰影やキャラの肌色に若干のバンディング(色むら)が見られた。 この環境でのプレイは“動く美術鑑賞”のような趣で、 多くのユーザーが「本気で遊ぶなら98RA以上」と語っていた。 ただし、それでも作品が“起動できた”というだけでも驚異的であり、 戯画の最適化技術がいかに高かったかを示している。

●PC-9801RA/RSシリーズ ― 最適動作環境

Pentium以前の98機として最も安定して動作したのが、80386以降のCPUを搭載したPC-9801RA/RS世代だ。 この世代ではメモリが標準2MB~4MB、グラフィックアクセラレーションの初期実装により、 『ヴァリアブル・ジオ2』はスムーズなフレームレートで動作した。 戦闘中の動きもキビキビとしており、BGMのテンポと同期して“リズムで戦う感覚”を味わえる。 さらに、この世代のマシンは外部MIDI音源との親和性が高く、 Roland SC-55やYAMAHA MU80を接続すれば、まさにアーケードさながらの迫力を得られた。 当時の雑誌『LOGIN』や『TECH GIAN』では「RA以降推奨」「MIDI環境で真価を発揮」と評されており、 多くのユーザーがこの環境で本作を堪能していた。

●PC-9821シリーズ ― フルカラー化による恩恵

『ヴァリアブル・ジオ2』が登場した1994年、PC-9821シリーズは24ビットカラー(1677万色)対応を打ち出し始めていた。 そのため、9821環境ではグラフィックドライバの互換モードを介して色数が強化され、 従来の16色パレットでは表現しきれなかった肌の質感や背景の深みが格段に向上した。 特に木村貴宏によるキャラクターCGでは、髪のグラデーションや衣装のハイライト表現が柔らかくなり、 “98最高峰のビジュアル”として当時のアニメファンにも注目された。 また、9821ではメモリ容量の余裕から読み込み時間が短縮され、 戦闘とイベントパートの切り替えもスムーズに。 この環境では「家庭用格闘ゲームに迫る完成度」と評されることも多かった。

●サウンド環境による体験差

『ヴァリアブル・ジオ2』は、FM音源(OPNA)・MIDI音源(SC-55など)・PCM再生の三系統をサポートしていた。 FM音源のみでプレイした場合、ベースやリズムがやや単調に感じられる一方で、 MIDI対応環境では多層的な楽器構成が再現され、ステージごとに明確な雰囲気差が感じられた。 特にレイミ戦のテーマ曲「Goddess Judgment」は、MIDI環境ではオーケストラ風の壮麗な響きに変化し、 FM音源版とはまるで別物の印象を与えた。 音楽家の間でも「MIDI版のV.G.2は、98音源史の最高峰」と評されることが多く、 いまでも一部のユーザーが録音データをアーカイブしているほどである。

●ディスプレイと描画モードの違い

PC-98シリーズは640×400ドット固定表示を採用していたため、 解像度そのものは他機種と共通だが、モニターの発色性能によって印象が大きく変わった。 古いCRTでは色温度が高く白飛び気味になるのに対し、 後期のマルチシンクモニターでは陰影のコントラストが安定し、 木村氏の繊細な陰影が正確に表示された。 また、ディスプレイ設定によっては一部のCGで縦線のモアレが発生することもあり、 ユーザーはダイヤルを微調整しながら“理想の色味”を追求していた。 この“環境チューニング”もまた、当時のPCゲームファンにとっての楽しみの一部だった。

●メディア構成とインストール事情

『ヴァリアブル・ジオ2』は、5インチフロッピーディスク版と3.5インチ版の両方が発売されていた。 枚数は約12枚に及び、当時としては大ボリューム。 インストールには約20~25MBの空き容量が必要で、HDD未搭載機ではディスク入れ替え作業が頻発した。 一方、ハードディスク搭載環境ではロード短縮と安定動作を両立でき、 戯画公式マニュアルでも「HDD環境での使用を推奨」と明記されている。 このメディア交換の手間は煩雑でありながら、 「ディスクを次々と入れ替える儀式が、女神たちの舞台準備のようで好きだった」というファンの声も存在した。

●FM TOWNS・Windows移植との比較

後年、同シリーズの一部作品はFM TOWNSやWindowsに移植されたが、 『V.G.2 姫神舞闘譚』の完全移植は行われなかった。 ただし、FM TOWNS用に一部のグラフィックと音源を流用した“デモ版”が存在し、 それをベースにWindows 95時代に再構築された「V.G. Re-birth」シリーズへと繋がる。 FM TOWNS環境ではPCM音源の表現力が圧倒的で、 打撃音やボイスのクリアさが98版を上回っていたが、 一方でフレーム処理や入力レスポンスは98版のほうが優秀だった。 このため、ファンの間では「音のTOWNS、動きの98」と呼ばれ、 それぞれに根強い支持者が存在する。

●エミュレーション環境での再現性

現代では、NP2やAnex86といったエミュレータ上で『V.G.2』を再現することが可能である。 しかし、完全な動作を実現するには設定調整が必要で、 特にMIDI出力やVRAM転送速度の再現が不十分な場合、 BGMが乱れる・背景が点滅するなどの不具合が生じる。 それでも近年の開発進歩により、 当時のPC-9821RA相当の挙動をほぼ忠実に再現できるようになっており、 ファンは“あの熱い夏”を現代のPC上で再体験できるようになった。 一部のレトロ愛好家は実機とエミュを比較し、音や色の微妙な差を分析するなど、 今も“再現精度研究”が進められている。

●総評:環境ごとに個性が生まれる名作

『ヴァリアブル・ジオ2 姫神舞闘譚』は、単なるソフトウェアではなく、 「プレイヤーの環境とともに完成する作品」だった。 使用するモニター、音源、CPUクロック――その一つひとつが体験の質を左右し、 それぞれのユーザーにとって“自分だけのV.G.2”が存在した。 ハードの制約を逆手に取って、当時の技術者たちがいかに情熱を注いだかが感じられる作品であり、 PC-9801というプラットフォームの到達点の一つと評されるのも納得である。 今なお、多くのファンが“実機で動かすこと”にこだわる理由は、 この作品が「環境の違いすら味わいに変える深み」を持っていたからだろう。

[game-10]●同時期に発売されたゲームなど

●1994年末 ― PCゲーム黄金期の成熟と転換点

1994年11月という時期は、PC-9801ゲーム史において極めて重要なタイミングだった。 ハード面ではPC-9821シリーズが本格普及し、CD-ROMドライブを搭載するユーザーも増加。 同時に、Windows 3.1の普及により「DOSベースの時代が終わる」と予感する声も聞こえ始めていた。 そんな過渡期において、戯画の『ヴァリアブル・ジオ2』は“古き良き98ゲーム文化”の集大成として登場した。 この年の秋から冬にかけては、技術の到達点を示すような名作が数多くリリースされ、 まさに「98最後の黄金期」と呼ぶにふさわしいラインナップが並んでいた。 以下に、その中でも特に注目度の高かった代表作を10本ピックアップし、当時の文脈とともに解説していく。

★1:『同級生2』

・エルフ・1994年12月・9,800円 エルフが誇る恋愛アドベンチャーの金字塔。 『同級生』で確立した“日常の中の恋愛シミュレーション”をさらに洗練し、 キャラクターの表情変化・時間経過システム・BGMの心理演出などが格段に向上した。 当時、PC雑誌では「98でここまでできるのか」と話題になり、 『V.G.2』と並び“戯画とエルフの二大看板作品”として語られた。 両者はジャンルこそ違えど、“キャラクターの生きている実感”を追求した点で共通しており、 プレイヤーは格闘と恋愛、二つの形で“人間ドラマ”を味わえた時代である。

★2:『ドラゴンナイト4』

・エルフ・1994年11月・9,800円 RPGとしての完成度が非常に高く、シリーズの総決算的作品。 フルボイス演出、重厚なストーリー、戦闘バランスの絶妙さなどが評価され、 PC-98最後期を代表するファンタジーRPGの一つに数えられる。 『ヴァリアブル・ジオ2』とは対照的に男性主人公視点で描かれる冒険譚だが、 どちらも「戦いの中に人間ドラマを見出す」という共通したテーマ性を持っていた。 なお、木村貴宏と同時代に活動したキャラクターデザイナー陣との対比でも、 この年は“美少女ゲームの美術革命”が進行していたことがわかる。

★3:『遙かなるオーガスタ3』

・テクノソフト・1994年10月・7,800円 シミュレーションゴルフゲームの最高峰と呼ばれるシリーズ第3弾。 グラフィックの3D表現が滑らかで、風向や地形の演算精度が格段に向上。 女性キャディとの会話シーンもあり、当時は“お色気ゴルフ”と呼ばれたこともあった。 『V.G.2』のようにスポーツと美少女要素を融合させたゲームとして、 ファン層が重なっていた点が興味深い。 この作品をもってPC-98版「オーガスタ」シリーズは事実上の完結を迎える。

★4:『同人誌即売会2』

・カクテル・ソフト・1994年11月・8,800円 当時のオタク文化を題材にした風刺的アドベンチャー。 マニアックなネタや同人業界の裏側をコミカルに描き、 プレイヤーが“イベント会場を攻略する”というユニークな内容で話題を呼んだ。 『V.G.2』とはジャンルが異なるものの、“文化のリアリティを描く”という点では共通しており、 90年代前半のオタクカルチャーをゲーム化した代表例として記憶されている。

★5:『NOëL』

・アクアプラス(リーフ)・1994年11月・9,800円 実写取り込み映像とテキストアドベンチャーを融合させた革新的作品。 “リアルタイム恋愛シミュレーション”を標榜し、マルチウィンドウ表示や時間制イベントを導入。 『V.G.2』がドットアニメと手描き美術の極致を見せたのに対し、 『NOëL』は実写とデジタルの融合で未来を提示した。 PC-98市場が2D表現の限界に挑む中、 “映像的臨場感”を追求する動きが始まっていたことを象徴する一作である。

★6:『デザイア(DESIRE)』

・C’s Ware・1994年11月・9,800円 シナリオライター・菅野ひろゆきによる名作サスペンスADV。 緻密な構成と重厚なテーマ性で“アダルトゲームの文学化”を推し進めた。 2人の主人公視点で物語が展開する構成は当時として画期的であり、 『V.G.2』のドラマ性と比較されることもしばしばあった。 どちらの作品も「美少女表現」と「人間の心の葛藤」を融合した先駆けとされている。

★7:『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO』プロト版構想(エルフ内企画)

1994年当時、すでに開発が進行していた『YU-NO』は正式発売前ながら、 ゲーム誌で「エルフがとんでもない新作を準備中」と話題になっていた。 この年における美少女ゲーム界の空気は、 “ただの恋愛や戦いではなく、時間・記憶・世界構造を描く”方向へと動き始めており、 『V.G.2』が格闘という形式で“魂のぶつかり合い”を描いたのに対し、 『YU-NO』は“記憶の交錯”をテーマとする――この対比が面白い。

★8:『ドラゴンメイル』

・工画堂スタジオ・1994年9月・7,800円 女性騎士を主人公にしたアクションRPG。 滑らかなスクロールと細やかなアニメーションが特徴で、 アクション性では『V.G.2』に匹敵する完成度を誇った。 工画堂の緻密なグラフィック技術は、戯画と並び称されるレベルであり、 この時期はPC-98開発者たちが互いに“限界への挑戦”を競い合っていた。 ゲーム雑誌では「戯画と工画堂、どちらが真のドット職人か」と議論されたほどである。

★9:『Angel Eyes』

・シルキーズ・1994年11月・8,800円 女性格闘家たちが活躍する、まさに『V.G.2』と同テーマの対戦アクション。 ただし、こちらはコミカルな方向性で、デフォルメキャラを採用。 格闘システムの操作は簡易化されており、初心者でも楽しめる設計だった。 両作品は“女性格闘ゲーム”というニッチジャンルをそれぞれ別のアプローチで開拓し、 結果的に『V.G.2』が本格派、 『Angel Eyes』がカジュアル派として棲み分けに成功したと言える。

★10:『スチームハーツ(Steam Hearts)』

・ガイナックス×TGL・1994年10月・8,800円 横スクロールシューティングとアダルト要素を融合した異色作。 独特のスチームパンク世界観、アニメーション演出、アダルトシーンの組み合わせは、 “ジャンルの境界を壊した”作品として語り継がれる。 『V.G.2』と同じく“戦う女性たちの美学”をテーマにしており、 熱狂的ファン層を獲得した。 特に当時の評論では「ヴァリアブル・ジオの格闘、スチームハーツの飛行」と並べ称されるほどだった。

●PC-98ゲーム文化の「頂点期」

これらのラインナップを見てもわかるように、1994年はジャンルの多様性が極まった年だった。 アドベンチャー・RPG・格闘・シミュレーション・実写恋愛と、 すべての方向で“98の限界表現”が試みられた。 『ヴァリアブル・ジオ2』はその中で、技術・ビジュアル・操作性すべてを兼ね備えた稀有な存在であり、 当時のプレイヤーたちに「この先のPCゲームはどう進化するのか」と未来を感じさせた。 翌1995年にはWindows95とともに市場が大きく変わり、 この時期に登場した作品群は“最後の98世代”として語り継がれる。 その中でも『V.G.2』は、純粋なアクションの手応えと美少女ゲーム的演出の融合という 難しい命題を成功させた象徴的タイトルだった。

●総評:時代の節目に咲いた一輪の女神

1994年11月、数多の名作がひしめく中で、『ヴァリアブル・ジオ2 姫神舞闘譚』は確かな存在感を放った。 同年に並ぶタイトルがどれも歴史的名作だったことを考えると、 本作が当時いかに高水準であったかがよくわかる。 技術的にも芸術的にも、PC-98文化の成熟を象徴する一本であり、 “美しさ”と“強さ”を同時に描いたこの作品は、 今なおレトロゲームファンの記憶に鮮烈な印象を残している。 1994年――それはまさに、 「PC-9801という舞台で女神たちが最も輝いた最後の年」だったのだ。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【特典】スチーム・ハーツ&アドヴァンスト ヴァリアブル・ジオ サターントリビュート特装版 パーフェクトBOX PS5版(【予約外付特典】..

【新品】【NS】スチーム・ハーツ&アドヴァンスト ヴァリアブル・ジオ サターントリビュート 特装版 パーフェクトBOX [Switch版][在庫品]

評価 4

評価 4新品 Nintendo Switch スチーム・ハーツ&アドヴァンスト ヴァリアブル・ジオ サターントリビュート [Switch版]

シティコネクション 【PS5】スチーム・ハーツ&アドヴァンスト ヴァリアブル・ジオ サターントリビュート 通常版 [ELJM-30652 PS5 ス..

[メール便OK]【新品】【NS】スチーム・ハーツ&アドヴァンスト ヴァリアブル・ジオ サターントリビュート [Switch版][在庫品]

【新品】【PS5】スチーム・ハーツ&アドヴァンスト ヴァリアブル・ジオ サターントリビュート 特装版 パーフェクトBOX [PS5版][在庫品]

【楽天ブックス限定特典+特典】スチーム・ハーツ&アドヴァンスト ヴァリアブル・ジオ サターントリビュート PS5版(アクリルキーホルダ..

【特典】スチーム・ハーツ&アドヴァンスト ヴァリアブル・ジオ サターントリビュート Switch版(【予約外付特典】技表リーフレット)

評価 4

評価 4

![【新品】【NS】スチーム・ハーツ&アドヴァンスト ヴァリアブル・ジオ サターントリビュート 特装版 パーフェクトBOX [Switch版][在庫品]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10830000/10835275.jpg?_ex=128x128)

![新品 Nintendo Switch スチーム・ハーツ&アドヴァンスト ヴァリアブル・ジオ サターントリビュート [Switch版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/nekoyashokai/cabinet/m4571442047947.jpg?_ex=128x128)

![[メール便OK]【新品】【NS】スチーム・ハーツ&アドヴァンスト ヴァリアブル・ジオ サターントリビュート [Switch版][在庫品]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10830000/10835274.jpg?_ex=128x128)

![【新品】【PS5】スチーム・ハーツ&アドヴァンスト ヴァリアブル・ジオ サターントリビュート 特装版 パーフェクトBOX [PS5版][在庫品]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10830000/10835273.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[PS] アドヴァンスト ヴァリアブル・ジオ・2(ADVANCED V.G.2) TGL (19980923)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1027/1/cg10271475.jpg?_ex=128x128)

![[メール便OK]【新品】【PS5】スチーム・ハーツ&アドヴァンスト ヴァリアブル・ジオ サターントリビュート [PS5版][在庫品]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/machida/cabinet/img10830000/10835272.jpg?_ex=128x128)