【P10倍+最大P27倍】【公式・直販】 ゲーミング PC ノートパソコン 新品 Lenovo LOQ 15IRX9 15.6インチ FHD IPS液晶 Core i5 13450HX C..

評価 4.44

評価 4.44【発売】:ビーピーエス

【対応パソコン】:PC-8801、FM-7、X1、PC-9801、MZ-2500

【発売日】:1987年

【ジャンル】:アクションゲーム

■ 概要

アーコンというタイトルが持つ位置づけ

1987年、株式会社ビーピーエス(Bullet-Proof Software)から日本国内のパソコン向けに発売されたゲーム『アーコン』は、当時のゲーム市場においてきわめてユニークな存在感を放っていた作品です。もともとは1983年にアメリカのエレクトロニック・アーツがAtari 8ビット機向けに発表したタイトルで、その後各国のプラットフォームへと移植され、日本ではBPSがPC-8801、FM-7、X1といった当時の主要国産パソコンへとローカライズしました。ファミリーコンピュータ版も存在するものの、日本国内では発売されず、海外のNES向けにのみ展開されるなど、独自の流通経路を辿ったことでも知られています。

この作品の最大の特徴は「ストラテジー」と「アクション」という二つのジャンルを巧みに融合させた点にあります。プレイヤーは光と闇、2つの陣営のいずれかを選び、盤面上でコマを動かして領地を奪い合うという一見するとボードゲーム的な進行を体験します。しかし、両者のコマが同じマスにぶつかった瞬間、画面は切り替わり、リアルタイムのアクションバトルへと移行するのです。この斬新な仕組みによって、従来の将棋やチェスに見られる「一手の重み」と、アクションゲーム特有の反射神経や操作技術が同居する、新たなプレイ体験が提供されました。

光と闇の戦いという普遍的テーマ

『アーコン』の物語的背景はきわめてシンプルながらも、プレイヤーを惹きつけるものでした。盤面は「光の軍勢」を率いるウィザードと、「闇の軍勢」を率いるソーサレスが覇権を争う戦場として描かれます。9×9のマスには、白・黒・中立といった特性を持つエリアが存在し、コマが乗るマスの色によって戦闘時の有利不利が変動する仕組みです。加えて、特定のマスには「パワーポイント」と呼ばれる特別な領域があり、これらをすべて制圧すれば一気に勝利が確定するため、戦術的な駆け引きが重要となります。

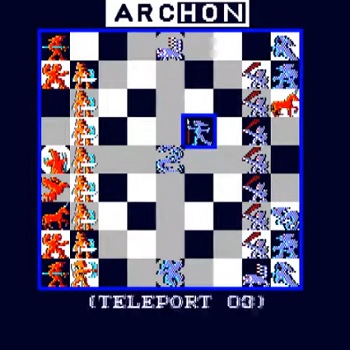

さらに、各陣営のリーダーであるウィザードとソーサレスには、戦況を一変させる強力な魔法が用意されており、その使いどころが勝敗を大きく分けることになります。たとえば「テレポート」でコマを自由に移動させて不意打ちを仕掛けたり、「リバイブ」で失った仲間を蘇らせたりと、ボードゲームでは味わえないダイナミックな展開がプレイヤーを待ち受けていました。

日本市場での立ち位置と意義

80年代半ばの日本において、パソコンゲーム市場は急速に成長していました。アクションやシューティング、アドベンチャーなど多彩なジャンルが生まれていた時代に、『アーコン』は「ボードゲームの戦略性」と「アーケード的なアクション」を組み合わせた稀有な存在でした。そのため、一般的なRPGやシューティングに比べるとややニッチではありましたが、ゲーム雑誌やパソコン専門誌では「新しい遊び方を提案する意欲作」として注目を浴びました。

特に、対戦要素の強さが日本のユーザーの間で評価され、友人同士で光と闇に分かれて戦うローカル対戦は大きな魅力のひとつでした。海外発の作品でありながら、日本的な「将棋」的な要素があることから馴染みやすく、アメリカのゲーム文化と日本のボードゲーム文化が交差する象徴的なタイトルでもあったのです。

移植版の制作秘話

ビーピーエスが国内パソコン向けに『アーコン』を移植する際、原作のソースコードは提供されなかったと後に制作者が語っています。つまり、移植版はAmiga版のゲームロジックを参考にしながら、日本のハードウェア環境に合わせて一から作り直されたものでした。このため、細部の表現や操作感に独自の工夫が見られ、原作の雰囲気を尊重しながらも、国産パソコンユーザーに適した形で再構築されています。

特に、PC-8801版は当時としては高精細なグラフィックとカラフルな描写が可能であり、光と闇の対比をより鮮烈に打ち出すことに成功しました。FM-7やX1版もそれぞれのハードウェア特性を活かした表現が施され、単なる移植にとどまらない個性を持つ作品となりました。こうした「日本向け再構成」は、海外発のゲームを国内で紹介する際に、オリジナル要素を尊重しつつもローカル環境へ最適化するというBPSの姿勢を象徴しています。

このように、『アーコン』は1987年当時の日本パソコンゲーム市場において、ジャンルの垣根を越えた実験的な作品でありながら、その独特な遊び方と移植の工夫によって、プレイヤーに鮮烈な印象を残しました。

■■■■ ゲームの魅力とは?

戦略とアクションの融合が生む緊張感

『アーコン』の最大の魅力は、ターン制のボードゲーム的要素とリアルタイムアクションが絶妙に組み合わさっている点にあります。プレイヤーは盤面上でコマを動かす際、単なる「駒取り」ではなく、そのマスに潜む敵との戦闘を必ず体験しなければなりません。つまり、どれほど戦略的に有利な位置取りをしても、実際のアクションパートで敗北すれば、その駒を失うことになります。この仕組みは、従来の戦略シミュレーションの「計算通りに進めば勝てる」という安定感に一石を投じ、常に緊張感をもって一手一手を考えさせる要因となっていました。チェスや将棋のような思考力に加えて、アーケード的な反射神経と操作技術が要求されるため、どちらか一方に偏っても勝ち続けることができず、幅広いスキルが試されるのです。

多彩なキャラクターの個性が生み出す多様なバトル

光と闇、両陣営にはそれぞれ18体の駒が用意されており、その中には剣士や弓兵といった分かりやすい戦闘スタイルのユニットから、ドラゴンやフェニックス、バジリスクのようにファンタジー色の濃い存在までが登場します。コマごとに移動パターンや攻撃手段が異なり、近接戦を得意とするナイトやゴブリンもいれば、遠距離攻撃に優れたアーチャーやマンティコアもいます。さらに、フェニックスの炎やバンシーの叫び声といった特殊な攻撃は、単純な弾の撃ち合いではない独特のバトルを演出し、プレイヤーに「このコマをどう生かすか」を常に考えさせました。個性的なユニットの組み合わせや、相手との相性を読み合う戦略性は、本作のリプレイ性を大きく高めています。

魔法による一発逆転の可能性

戦局を揺るがすもうひとつの大きな要素が、各陣営のリーダーのみが使用可能な「魔法」です。7種類用意された魔法は、たとえば「テレポート」で敵陣深くに自軍ユニットを送り込んだり、「シフトタイム」で盤面全体の有利不利を逆転させたりと、どれも一度きりしか使えない強力なものばかりです。プレイヤーは「ここぞ」という局面で魔法を発動させることで、絶望的な劣勢から一気に逆転するチャンスを掴むことができます。この「一手が戦局を覆すかもしれない」という緊張感が、対戦における盛り上がりを大きく引き上げました。

対戦プレイの白熱ぶり

本作が特に注目された理由のひとつが、二人対戦の面白さです。コンピュータ相手に戦略を練るシングルプレイも魅力的ですが、同じ画面を見ながら友人と対戦するマルチプレイは格別でした。ボード上での読み合いと、実際のアクション対決の両方で相手を出し抜く感覚は、他のゲームにはない体験でした。ときには「戦術的には負けているのに、アクションで逆転勝利する」といった劇的な展開もあり、遊ぶたびに新鮮なドラマが生まれるのです。この「毎回違う結果が待っている」という再現性の高さは、当時としては非常に斬新で、パーティーゲーム的な魅力も兼ね備えていました。

独特なビジュアルと雰囲気

『アーコン』のグラフィックは、当時のパソコンゲームの技術的制約を逆手に取り、光と闇のコントラストを際立たせる表現が施されています。盤面の白黒マスや時間とともに色が変化する特殊マスは、ゲームの戦略性を高めるだけでなく、視覚的にもプレイヤーに印象を残しました。また、アクションパートの戦場は黒い背景に光る障害物が点在し、幻想的で緊迫感のある雰囲気を演出しています。これらの演出は、単なるシンプルな対戦ゲーム以上の「世界観の没入感」を与え、光と闇の戦いという物語的テーマをプレイヤーに直感的に理解させる役割を果たしていました。

時代を超える普遍的なゲームデザイン

『アーコン』は1980年代の技術で生まれたにもかかわらず、現代のゲームデザインの観点から見ても評価に値する作品です。シンプルなルールの中に奥深い戦略性を埋め込み、さらにアクションパートによる「人間の腕前」の要素を加えることで、コンピュータ相手にも、友人同士の対戦にも幅広く対応できる懐の広さを備えています。この「盤上の戦略」と「戦闘の反射神経」という二つの要素を融合させた発想は、後の多くのゲームにも影響を与え、ジャンルの垣根を越えた作品づくりの可能性を示すものとなりました。

■■■■ ゲームの攻略など

基本戦術の理解と心構え

『アーコン』は、単なるボード上の陣取り合戦にとどまらず、アクションパートの成否が勝敗を大きく左右するゲームです。したがって、まず最初に身につけておきたいのは「ボード上の位置取りを常に意識する」ことです。光と闇の陣営は、それぞれに有利となるマスを持っています。白マスでは光軍が、黒マスでは闇軍が有利となり、戦闘において体力や攻撃の有効度に差が生じます。そのため、盤面を見渡して自軍の有利な色に相手を誘導し、戦いを仕掛けることが基本となります。

また、戦略シミュレーション的な計算だけでなく、アクションパートにおける自分の操作スキルも考慮する必要があります。たとえば、自分が得意とするユニットを戦闘に積極的に参加させるのか、あるいは苦手なキャラクターをなるべく戦わずに立ち回らせるのか、といった判断が重要です。盤面での選択とアクションパートの勝率をバランス良く組み合わせることが、攻略の第一歩となります。

ユニットごとの強みを活かす

各ユニットには個別の特性があり、それを理解してこそ本来の強さを発揮できます。光軍のフェニックスは、攻撃中は無敵になるという強みを持つため、狭い戦場での迎撃や敵を閉じ込めるシーンで力を発揮します。一方、闇軍のドラゴンは強力な火炎攻撃を放つことができるものの、移動速度が遅いという弱点があるため、広い戦場での使い方がカギとなります。

また、シェイプシフターのように相手の能力をコピーする特殊な駒は、戦闘のたびにまったく違う戦い方を強いられるため、臨機応変に対応する力が必要です。これらの駒は「使いこなせば最強」とも言われる一方で、慣れていないプレイヤーが使うとかえって自滅する危険もあるため、練習モードで動きを研究しておくと良いでしょう。

魔法の使いどころを見極める

魔法は一度しか使えない貴重な切り札であり、そのタイミングを誤れば勝機を逃すことになります。たとえば「テレポート」は、終盤に敵の司令官を狙うために残しておきたいスキルです。序盤に使ってしまうと確かに戦況を一時的に有利に運べますが、決定打に欠け、後で逆転されるリスクが高まります。

「シフトタイム」は中立マスの色を一気に反転させられるため、相手が有利な色に展開している時に使うのが効果的です。これにより敵の駒の体力を削ぎ、一気に主導権を握ることができます。さらに「リバイブ」は最もタイミングが難しい魔法のひとつです。序盤で大事な駒を失ったからといってすぐに使ってしまうのではなく、終盤で戦局を決するための切り札として温存するのが理想的です。

アクションパートでの立ち回り

アクションパートでは、各ユニットの攻撃特性と戦場の地形を活かした戦術が不可欠です。障害物は白と灰色の二種類が存在し、白い障害物は弾を防ぎつつ通り抜け不可能、灰色のものは移動可能ですが移動速度が落ちるという特徴を持っています。これらを盾として利用するか、逆に相手を追い込むための罠として使うかはプレイヤーの判断次第です。

近接戦を挑むナイトやゴブリンは、相手の飛び道具を避けながら接近する必要があります。斜め移動が不可能な歩行タイプは回り込みに時間がかかるため、障害物をうまく利用して死角に入り込む戦術が有効です。逆に、飛行タイプのユニットは障害物を無視できるため、相手を翻弄しつつ有利なポジションを取ることができますが、体力が低いキャラクターが多いため、不用意に突っ込むとあっけなく倒されてしまいます。

終盤戦の鍵となるパワーポイント

盤面には「パワーポイント」と呼ばれる特別な5つのマスが存在します。これらをすべて占拠すると自動的に勝利となるため、終盤に向けてどのように制圧していくかが大きな戦略課題となります。特に中央の天元のマスは中立から始まり、ターンごとに白と黒を往復するため、どちらが主導権を握るかによってゲーム展開は大きく変化します。

このパワーポイントは戦闘中に体力を回復できるという特性もあり、弱ったユニットを守る要塞として利用する戦術もあります。闇軍であれば、耐久力の高いトロルを中央に配置してじっくりと体力を回復させ、隙を見て逆襲に転じるといったプレイも可能です。光軍であればフェニックスを中央に置き、無敵時間を駆使して領地を守るといった方法も有効です。

コンピュータAIとの対戦攻略

当時のパソコンゲームとしては、AIの思考ルーチンが比較的巧妙に作られており、単純な突撃では容易に勝利できません。AIは有利なマスを狙って駒を進める傾向があり、特に中立マスが自軍に有利に傾いた際には積極的に攻撃を仕掛けてきます。この挙動を理解すれば、相手の行動を予測して罠に誘導することも可能です。

また、AIは魔法の使い方にやや直線的な傾向があり、例えば「テレポート」を比較的早い段階で使用してしまうケースが多く見られます。これを逆手に取り、あえて囮の駒を差し出して魔法を浪費させると、後半戦で自軍が有利に立ち回れるようになります。プレイヤーはAIの行動パターンを観察し、あらかじめ対策を練ることが重要です。

裏技やテクニック

『アーコン』には、当時のゲームらしくちょっとした裏技や小技も存在しました。例えば、特定の条件下でゲーム開始時に隠されたコマを出現させる方法や、特定のキー入力で一部のアニメーションをスキップできる裏技が知られていました。これらは公式には明かされていませんでしたが、パソコン雑誌の投稿欄やゲーム仲間との情報交換を通じて広まり、プレイヤー同士の話題を盛り上げる要素となっていました。

また、アクションパートにおける「ヒットアンドアウェイ戦法」も重要なテクニックでした。飛び道具を持つユニットであれば、一撃を加えた後すぐに障害物の陰に隠れ、再度姿を現して攻撃する、といったパターンを繰り返すことで、リスクを最小限に抑えつつダメージを与えることができます。このような立ち回りを覚えることで、苦手なユニットでも勝率を上げることが可能でした。

難易度とリプレイ性

『アーコン』は難易度のバランスが絶妙で、初心者から上級者まで楽しめる設計になっていました。序盤はルールを覚えるだけでも新鮮で、慣れてくると自分なりの戦術を組み立てる楽しみが広がります。さらに、対戦プレイでは人間ならではの意外性や心理戦が加わるため、何度遊んでも飽きが来ません。

特に「どのタイミングで魔法を使うか」「どの駒を犠牲にするか」といった判断がプレイヤーごとに異なるため、戦略の幅が無限に広がります。これが本作の高いリプレイ性を支えており、発売から年月が経った今でも繰り返し遊ばれる理由のひとつとなっています。

■■■■ 感想や評判

当時のプレイヤーが感じた新鮮さ

1987年に日本のパソコン向けに登場した『アーコン』は、多くのプレイヤーに強烈なインパクトを与えました。特に「ボードゲーム的な戦略性」と「アクションによるリアルタイム勝負」という二つの要素を組み合わせたゲーム性は、それまでの国内パソコンゲームにはあまり見られなかったものです。従来のシミュレーションはじっくり考える楽しみがあり、アクションゲームは瞬発力や反射神経を試すものでした。『アーコン』はその両者を同じ舞台に融合させたことで、「これまでの常識を覆すゲーム」として大きな話題を呼びました。プレイヤーたちは「盤面で有利でも戦闘で負ければ意味がない」という緊張感に驚き、新しい遊び方を体験した興奮を雑誌の投稿欄などで語り合いました。

ゲーム誌による高い評価

当時のパソコンゲーム雑誌や専門誌においても、『アーコン』はしばしば「異色作」として取り上げられました。特に評価されたのは、シンプルでありながら奥深いルール設計と、対戦プレイの熱狂的な面白さです。あるレビューでは「チェス盤の上で繰り広げられるアクションシューティング」と評され、思考と反射が同時に試される点が新機軸として絶賛されました。

グラフィック面については、当時の国産パソコンの性能に合わせてリメイクされていたこともあり、「シンプルながら光と闇のコントラストが美しい」「盤面の変化が戦局とリンクする表現が秀逸」といった好意的な感想が目立ちました。操作性に関しては「一部のキャラクターの挙動が重く、慣れが必要」との指摘もありましたが、全体としては高評価を得ていたと言えます。

ユーザー同士の対戦熱

本作の魅力を最大限に引き出したのは、やはり友人同士での対戦プレイでした。インターネット対戦がまだ存在しなかった時代、ひとつのパソコンを二人で囲み、交互にコマを動かし、アクションパートで熱戦を繰り広げる体験は非常に盛り上がるものでした。プレイヤーたちは「読み合いで相手を追い詰めたのに、アクションパートで逆転されて悔しかった」「得意キャラをうまく活かして勝ったときの達成感は格別だった」といった感想を述べています。

さらに、各ユニットの特性を熟知した者同士の対戦は、単なる偶然ではなく、深い戦略とテクニックの応酬となり、観戦しているだけでも楽しめるエンターテインメント性を持っていました。こうした「見ても楽しい対戦ゲーム」という側面は、後の対戦格闘ゲームブームの前触れのようにも評価されています。

海外での反響と国内との差異

『アーコン』はもともと海外で生まれた作品であり、北米や欧州ではNES版を通じて多くの家庭に普及しました。海外のレビューでは「ボードゲームとアーケードゲームの理想的な融合」と称賛され、特に北米のプレイヤーには「アーケードの興奮を家庭で楽しめるタイトル」として支持されました。一方、日本ではファミコン版が発売されなかったため、認知度は主にパソコンユーザーの間に限られていました。そのため、知る人ぞ知る名作として扱われることが多く、雑誌で取り上げられても「マイナーだけど面白い」「もっと多くの人に知られてほしい」といった声が目立ちました。

難易度に対する賛否

一方で、アクションパートの難易度については意見が分かれました。反射神経に自信のあるプレイヤーからは「戦略を覆せる爽快感がある」と高評価を得ましたが、シミュレーションゲームに慣れ親しんでいた層からは「せっかく駒運びで有利に進めても、アクションが苦手だと負けてしまう」と不満の声もありました。特にパソコンのキーボード操作に不慣れなユーザーにとって、アクションパートはハードルが高かったのです。この点については、後年のリメイク版や続編で操作性が改善されるなど、時代とともに進化していく余地があると指摘されていました。

長く愛される理由

『アーコン』は決して派手な大作ではありませんでしたが、発売から数十年を経た今でもレトロゲームファンの間で語り継がれています。その理由は、他に類を見ないゲームデザインの独創性と、シンプルながら繰り返し遊べるリプレイ性の高さにあります。対戦プレイを重ねるたびに新たな展開が生まれ、プレイヤー同士の相性や駆け引きによって結果が大きく変わるため、飽きることがありません。また、光と闇の戦いという普遍的なテーマも、プレイヤーにわかりやすい動機を与え、今でも記憶に残る要素となっています。

当時を振り返ると、アーケードや家庭用ゲーム機の隆盛に押されながらも、日本のパソコンゲームは独自の文化を築いていました。『アーコン』はその中で「海外発の異色作」として独特の存在感を放ち、後のゲームデザインにも少なからぬ影響を与えたと考えられます。ゲーム雑誌やファンの回顧記事においても「時代を先取りしていた作品」「今遊んでも新鮮に感じられる」といった言葉が多く見られ、レトロゲーム愛好家の間で再評価が進んでいるのです。

現代のプレイヤーからの再評価

インターネットやレトロゲーム配信が盛んになったことで、『アーコン』を現代のプレイヤーが体験する機会も増えました。彼らの多くは「80年代のゲームとは思えないほど斬新」「今でも遊べる面白さがある」と驚きを隠しません。特に若い世代にとっては、当時のグラフィックやサウンドはレトロ感あふれる魅力として受け止められ、むしろ新鮮に感じられるようです。

一方で、「現代的な操作感に慣れたプレイヤーには、キーボード操作が難しく感じる」「続編やリメイク版と比べるとテンポが重い」といった指摘も見られます。しかしそれでも、アーコンが提示した「ボードとアクションの融合」というアイデアの強烈さは、時代を超えて評価され続けています。

■■■■ 良かったところ

戦略とアクションが両立する独創的なゲーム性

『アーコン』が当時のプレイヤーに与えた最大の驚きは、チェスや将棋に通じる「盤上の戦略」と、アクションゲームの「瞬発的な戦い」を同時に楽しめるゲームデザインでした。プレイヤーは駒をどのマスに進めるかを熟考しつつ、実際に戦闘が発生すると自らの操作技術で勝敗を決めなければなりません。つまり、頭脳戦と肉体的な反射神経が同時に求められるのです。この二重構造によって、戦局は常に予測不能であり、単調さとは無縁の緊張感が持続しました。戦略好きなプレイヤーもアクション好きなプレイヤーも、それぞれの得意分野を活かして勝利を目指せるのが大きな魅力でした。

ユニットごとの個性が生み出すダイナミックなバトル

光と闇、両軍に用意された合計36体のユニットは、ただの「コマ」ではなく、それぞれが独自の能力を持った戦士やモンスターとして描かれています。例えば、光軍のフェニックスは炎を纏いながら敵を焼き尽くし、闇軍のドラゴンは強力なブレスを吐いて相手を圧倒します。ナイトやアーチャーのような伝統的な戦士系ユニットから、バジリスクやマンティコアといった神話的な怪物まで登場するため、プレイヤーは「次はどの駒をぶつけるか」「どのキャラに相性で勝てるのか」といった駆け引きを楽しむことができました。特に二人対戦では、自分の得意なユニットで相手の弱点を突いた時の爽快感が忘れられない、という声が多く聞かれます。

魔法が織りなす逆転のドラマ

各軍のリーダーだけが使える7種類の魔法は、一度きりの強力な切り札として多くのプレイヤーに印象を残しました。特に「シフトタイム」で盤面の有利不利を一瞬で反転させる場面や、「リバイブ」で倒されたお気に入りのユニットを復活させる瞬間は、劇的な盛り上がりを生みます。戦況が一方的に見えても、魔法の存在があることで常に逆転の可能性があり、最後まで気を抜けない展開が続くのです。この「最後まで希望を捨てさせない仕組み」が、多くのプレイヤーから「白熱した」「ドキドキが止まらない」と称賛されました。

ビジュアルと演出の魅力

『アーコン』のグラフィックは当時のパソコンの性能に制約されながらも、光と闇の対比を活かした独特の美しさを備えていました。9×9の盤面に配置された白と黒、そしてターンごとに色が変化するマスは、単なるゲームルール以上の意味を持ち、プレイヤーに「光と闇の力が拮抗している世界」を直感的に感じさせました。アクションパートでは黒を基調とした背景に光る障害物が散りばめられ、ファンタジックで緊張感のある戦場を演出しています。このビジュアル表現は、80年代当時の技術水準から見ても斬新であり、多くのプレイヤーが「不思議な世界観に引き込まれた」と語っています。

二人対戦の熱気と盛り上がり

本作のもう一つの大きな魅力は、友人や家族と肩を並べて楽しめる二人対戦モードでした。1ターンごとに交互に駒を動かす緊張感、戦闘での予想外の逆転劇、そして勝利した時の爽快感は、パソコンゲームの枠を超えて「遊びの場」を熱気で満たしました。特に学生同士で遊ぶ場面では「盤面では圧倒的に優位だったのに、最後にアクションで逆転された」「あのフェニックスの炎にやられた」といったエピソードが数多く語られ、対戦のたびに新しい物語が生まれていきました。

学びながら成長できる構造

『アーコン』は遊ぶたびに新しい発見があるゲームでもありました。最初は操作に不慣れで苦戦しても、繰り返すうちにユニットごとの特性や戦場の活用法を学び、徐々に上達していく感覚が強く味わえます。戦略の組み立て方、魔法の使いどころ、そしてアクションパートでの立ち回りなど、練習を積むことで確実に実力がついていくため、「努力が報われるゲーム」としてプレイヤーの満足感を高めました。これは現代のeスポーツ的な競技ゲームにも通じる重要な要素であり、今遊んでも十分に楽しめる理由のひとつです。

当時の国内市場における独自性

1980年代の日本のパソコンゲーム市場は、RPGやアドベンチャー、シューティングが主流でした。その中で『アーコン』は異色の存在として注目を浴びました。戦略とアクションを融合させたゲームはまだ珍しく、プレイヤーは新しい体験に熱中しました。「一度遊ぶと忘れられない」「友人と一緒に夜を徹して遊んだ」といった声は、このゲームが単なる娯楽以上に強烈な体験を提供したことを物語っています。

後世への影響と評価

『アーコン』が提示したゲームデザインは、その後の多くの作品に影響を与えました。ボードゲームのような戦略的なマップ進行と、リアルタイムで展開する戦闘を組み合わせる手法は、後の対戦型ゲームやハイブリッド型シミュレーションに受け継がれています。現代のプレイヤーがこのゲームを振り返った際にも「先駆的な作品」として評価されており、レトロゲームの枠を超えて「歴史的なマイルストーン」として語られることが少なくありません。

■■■■ 悪かったところ

アクションパートの操作難易度の高さ

『アーコン』の最大の特徴であるアクションパートは、多くのプレイヤーに緊張感と興奮をもたらしましたが、一方で「難しすぎる」という声も少なくありませんでした。特にパソコン版では、操作方法がキーボード主体であったため、アーケードのジョイスティックや家庭用ゲーム機のコントローラーに慣れていたユーザーにとっては、思うようにキャラクターを動かすことが難しかったのです。ユニットによって移動速度や攻撃モーションが大きく異なるため、「得意な駒は勝てるが、苦手な駒ではほとんど勝てない」という極端な体験につながることもありました。これにより、戦略的に有利な状況を作り出しても、操作の未熟さで一瞬にして劣勢に転じてしまう場面が多発し、純粋にボードゲーム的な頭脳戦を楽しみたかった層には不満の種となりました。

ゲームバランスの偏り

光と闇の両軍は一見すると対等に見えますが、実際にプレイを重ねると「ある陣営の方が有利」と感じるプレイヤーが多く存在しました。例えば、闇軍のドラゴンやバジリスクは攻撃力が高く、アクションパートでは非常に強力でした。特にドラゴンのブレス攻撃は広範囲に渡ってダメージを与えられるため、操作がやや難しいとはいえ、慣れたプレイヤーにとっては無敵に近い存在になってしまうこともありました。その一方で、光軍のアーチャーやゴーレムといったユニットは攻撃力や移動力で劣り、「同じ数の駒が残っていても闇軍の方が有利」と感じる局面が多かったのです。

こうしたバランスの問題は、対戦の盛り上がりを生む要素でもありましたが、真剣に勝敗を競いたいプレイヤーにとっては「不公平」と感じられることもありました。特に二人対戦では「どちらの陣営を取るか」で揉めることが多く、ゲームの開始前から駆け引きが始まっていたのです。

ビジュアルとサウンドの制約

当時のパソコン環境に合わせて開発された『アーコン』は、PC-8801やFM-7、X1といったマシン向けに移植されましたが、それぞれの性能差によって体験にバラつきがありました。特に低スペックの機種では色数が制限され、光と闇のコントラスト表現がやや単調に感じられることもありました。また、アクションパートでのキャラクターの動きが滑らかさに欠け、反応速度が求められるゲーム性において「カクつき」が操作感を損ねる要因となることもありました。

サウンド面でも、当時のFM音源やPSG音源の限界から、効果音が単調で戦闘の迫力に欠けると感じるユーザーもいました。光と闇の戦いという壮大なテーマに対して、演出面がやや簡素に見えてしまったのは、技術的な制約ゆえとはいえ残念な点でした。

ルール習得の難しさ

『アーコン』は斬新なゲーム性を持つ反面、そのルールを理解するまでに時間がかかるという弱点がありました。盤面のマスがターンごとに色を変化させる仕組みや、ユニットごとの移動パターン、さらに魔法の効果など、覚えるべき要素が多く、初心者にとっては敷居が高く感じられたのです。説明書を熟読しなければ全貌を把握できず、また、実際にプレイしながらでなければ理解できない細かいルールも多かったため、最初の数回は「何をしていいのか分からないまま負けてしまった」という感想もよく聞かれました。

一度理解してしまえば奥深い楽しみが待っていますが、そこに到達するまでに離脱してしまったプレイヤーも少なくなかったと考えられます。この点は、遊びやすさを重視する日本市場において普及が限定的になった一因とも言えるでしょう。

リーダーユニットの存在感とリスク

光軍のウィザード、闇軍のソーサレスは強力な魔法を操る特別な存在ですが、同時に「彼らが倒されると即敗北」というルールが課せられています。この仕様はゲーム全体に強烈な緊張感を与えた反面、「リーダーが倒された瞬間に勝負が終わってしまう」ため、長時間の戦いが一瞬で水泡に帰すこともありました。特に二人対戦では、リーダーを狙い撃ちする戦術が有効であるため、他の戦術的要素が薄れてしまうと感じるプレイヤーもいたのです。

「リーダーを守るために行動が制限される」「本来の戦略を組み立てる前に試合が終わってしまう」といった不満は一定数存在しました。これもまた本作ならではの特徴であり、好き嫌いが分かれるポイントでした。

リプレイ環境の制約

『アーコン』は当時としては画期的なゲームでしたが、家庭用ゲーム機では日本で発売されず、パソコンを所有している限られたユーザーしかプレイできませんでした。さらに、プレイにはマシンごとに異なる操作方法や環境設定が必要であり、「遊びたいのに動かせなかった」という声も散見されます。このため、潜在的な人気に比べて広く普及しにくかったことは、ファンにとって残念な点でした。

また、当時の保存メディアであるフロッピーディスクは耐久性に問題があり、長年経過することで読み取り不良が発生しやすく、今なお完全な状態で残っているソフトは少数派です。そのため、現代においてオリジナル環境で遊ぶことが難しい点も、ファンの間では惜しまれる部分となっています。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

光の軍勢を導く「ウィザード」

光軍を率いる総司令官であるウィザードは、多くのプレイヤーから「アーコンの顔」として支持されました。彼の移動手段はテレポートであり、盤面上を自由に飛び回れるため、他の歩行ユニットとは一線を画す存在です。アクションパートでは高威力のファイアーボールを放ち、命中すれば一撃で大ダメージを与えられる爽快感があります。その一方で、リーダーが倒れると即敗北というルール上、彼を無謀に戦場へ送り込むのはリスクが高い。だからこそ、プレイヤーは「いつウィザードを動かすか」を常に考え、絶妙なタイミングで投入して戦局を覆す楽しみを味わったのです。戦略の要でありながらもプレイヤーの技量を試すキャラクターであるため、「最も思い入れが強いキャラ」として名前が挙げられることが多いのも納得できます。

不死鳥フェニックスの圧倒的存在感

光軍の中で特に人気が高いのが「フェニックス」です。移動力が5マスと広く、アクションパートでは炎をまとって突進するユニークな攻撃方法を持っています。この攻撃中は無敵状態となり、相手を炎に巻き込むことで大ダメージを与えることができるため、「逆転の切り札」として頼りにされたユニットです。とくに、アクションゲームが得意なプレイヤーにとっては、フェニックスを使いこなすことで戦局を一気にひっくり返す快感があり、対戦時には「フェニックスを誰が操るか」で勝敗が分かれることもしばしばでした。プレイヤーからは「強すぎるけれど魅力的」「操作していて楽しい」といった声が多く寄せられ、ゲームを象徴するアイコン的存在となりました。

闇の支配者ソーサレスの妖艶な力

闇軍の総司令官ソーサレスは、ライトニングボルトを操る魔女として登場し、その妖艶なデザインや強力な攻撃性能から多くのプレイヤーに強い印象を残しました。移動はウィザードと同じくテレポートで、戦略的な自由度が高く、アクションパートでは弾速の速い雷撃を繰り出せるため、操作に慣れると非常に手強い存在となります。一方で、彼女もまた「倒されると即敗北」というリスクを背負っており、その危うさが逆にキャラクターとしての魅力を高めています。「闇軍を選んだなら、ソーサレスをどう活かすかが全て」と語るプレイヤーも多く、ゲーム全体を通じて重要な役割を担う存在でした。

圧倒的火力の象徴「ドラゴン」

闇軍の中で最も恐れられたユニットが「ドラゴン」です。移動は飛行タイプで4マス、攻撃は広範囲を焼き払うドラゴンブレス。火力が高く、命中すれば敵を一気に壊滅させることが可能で、当時のプレイヤーたちは「ドラゴンをどう倒すか」を常に考えていました。操作に少し癖があるため、初心者にとっては扱いづらい側面もありましたが、熟練プレイヤーの手にかかれば無類の強さを発揮します。対戦では「ドラゴンを倒せるかどうか」が勝敗の分岐点となることも多く、強キャラ好きのプレイヤーから絶大な支持を集めました。

変幻自在の「シェイプシフター」

闇軍のシェイプシフターは、相手の能力をコピーして戦うという、唯一無二の能力を持っています。戦う相手によって攻撃手段や性能が変わるため、戦闘が始まるたびに全く異なる展開が生まれるのです。操作する側にとっては「毎回違う体験ができる」ことが魅力であり、対戦相手にとっては「自分の得意キャラをコピーされる恐怖」が緊張感を生みました。プレイヤーからは「使いこなせれば最強」「ただし扱いを間違えると自滅する」といった声があり、上級者向けの挑戦的なキャラクターとして人気を集めました。

地形を活かすゴーレムとトロル

ゴーレム(光軍)とトロル(闇軍)は、一見すると移動速度が遅く不利に見えますが、アクションパートでは大岩を投げつける強力な攻撃を持っています。特に狭い戦場や障害物の多いステージでは、敵を誘い込みながら一撃必殺を狙えるため、「重戦士ならではの迫力」を楽しむプレイヤーが多くいました。対戦においても「避けにくい攻撃で相手を追い詰める」戦術が可能で、パワーキャラ好きのプレイヤーから厚い支持を得ています。

サポート役として光る「ヴァルキリー」と「アーチャー」

光軍のヴァルキリーやアーチャーは、ドラゴンやフェニックスほど派手さはないものの、対戦を繰り返すうちにその実用性が評価されました。ヴァルキリーは投槍で遠距離攻撃を仕掛けつつ、飛行能力で自由な位置取りができるため、戦場のコントロール役として活躍します。アーチャーは攻撃力こそ低めですが、射程の長さを活かした「牽制役」として非常に便利で、特に初心者が扱いやすいユニットとして人気でした。

異形の怪物たちの魅力

闇軍のバジリスクやマンティコアといった怪物系ユニットも、独自の魅力を放っていました。バジリスクは目から放つ死の光線が強力で、短期決戦に強い一方で体力が低いため「一か八かの勝負師」として愛されました。マンティコアは攻撃力は控えめながら、遠距離攻撃を繰り出せるため「縁の下の力持ち」として評価されることも多かったのです。こうしたファンタジー色の強いキャラクターたちは、当時の子供たちにとって非常に魅力的であり、プレイヤーごとに「推しキャラ」が存在したことも『アーコン』のリプレイ性を高める要因となりました。

キャラクターへの感情移入が生む物語性

『アーコン』はシンプルなルールのゲームでありながら、キャラクターごとの個性が強いため、プレイヤーは自然と「この駒は守りたい」「このキャラで決着をつけたい」といった感情を抱くようになります。盤上の駒が単なる記号ではなく、戦場で動き回る存在感あるキャラクターとして描かれることで、プレイヤー自身の物語が形成されていきます。「フェニックスで最後の一撃を決めた」「ソーサレスを守り抜いた」といった体験は、単なる勝敗以上の記憶となり、多くのプレイヤーに強い印象を残しました。

[game-7]

●対応パソコンによる違いなど

PC-8801版の特徴と評価

日本国内で最も広く普及していたパソコンのひとつであるNECのPC-8801シリーズ向けに移植された『アーコン』は、多くのユーザーにとって最初に触れるバージョンでした。PC-8801は当時のパソコンの中でも比較的グラフィック性能が高く、8色表示ながらも繊細なドット表現と高解像度を活かした映像表現が可能でした。そのため、光と闇のコントラストや盤面の白黒マスの変化が視覚的にわかりやすく、戦局を直感的に把握しやすいという利点がありました。

また、PC-8801版はFM音源を搭載している機種では効果音が立体的に響き、戦闘シーンの緊張感を高めることに成功しています。レビューでは「海外作品の移植とは思えないほど日本向けに最適化されている」「PC-8801の性能を引き出したグラフィックとサウンド」と高く評価され、BPSの技術力の高さを示すものとなりました。

FM-7版の独自のアプローチ

富士通のFM-7向けに移植された『アーコン』は、PC-8801版に比べると表示能力でやや劣る部分がありましたが、それを補うために色使いや画面構成に工夫が凝らされました。特にFM-7版は鮮やかなカラーパレットを活かし、光と闇の陣営の違いをよりカラフルに表現しています。そのため「見やすさ」という点では高評価を得ており、子どもや初心者にも親しみやすい印象を与えました。

ただし、FM-7は処理速度の点で限界があり、アクションパートにおけるキャラクターの動きが若干重く感じられることもありました。操作に敏感なプレイヤーからは「反応が遅れる」「避けづらい」といった指摘もありましたが、それでもFM-7ユーザーにとっては貴重な海外ゲームの体験を提供する作品として記憶されています。

X1版のグラフィカルな表現

シャープのX1向けに移植された『アーコン』は、グラフィックの発色が非常に鮮やかで、特に光と闇の対比を美しく描き出していました。X1の特徴であるクリアなRGB出力を活かし、盤面やユニットのコントラストが際立ち、視覚的なインパクトは他機種版に比べても高かったとされています。

操作感についてはPC-8801版に近く、比較的スムーズに動作しましたが、一部のプレイヤーからは「キー入力のレスポンスがやや独特で慣れが必要」との意見も聞かれました。それでも、X1ユーザーにとっては自分の愛用機で海外の名作を楽しめること自体が大きな喜びであり、「他機種版に劣らない移植」として高く評価されています。

各バージョンの共通点と差異

いずれのパソコン版も、ゲームの基本的なルールやシステムは共通しており、光と闇の戦い、アクションパートへの移行、7種類の魔法といった要素はすべて再現されていました。しかし、ハードウェアの性能差がグラフィックの描画やサウンドの表現に大きな違いを生み出しました。PC-8801版が「戦局を直感的に理解しやすい精密な画面」を実現していたのに対し、FM-7版は「色彩の鮮やかさ」で魅力を打ち出し、X1版は「発色の美しさ」で印象を残しました。

また、操作性やレスポンスにも差があり、アクションパートを重視するプレイヤーにはPC-8801やX1版が好まれる傾向が強く、FM-7版は「ゆったりと戦略を楽しみたいユーザー」に支持されました。このように、同じ『アーコン』でありながら機種ごとに体験が微妙に異なり、プレイヤーの間で「どのバージョンがベストか」を巡る議論が交わされるのも楽しみのひとつとなっていました。

ファミコン版未発売の影響

『アーコン』には海外でNES向けの移植版が存在しましたが、日本国内では発売されませんでした。この事実は、日本のコンシューマーゲーム市場において同作の知名度が広がらなかった大きな理由とされています。もしファミコン版が国内でもリリースされていれば、パソコンを持たない多くの家庭にも広まり、より大きな人気を獲得していた可能性があります。実際、海外では家庭用ゲーム機向けに展開されたことで一定の知名度を得ており、日本における販売戦略の違いが作品の評価や普及度に直結した好例とも言えるでしょう。

現代におけるプレイ環境の違い

現在ではオリジナルのPC-8801やFM-7、X1といったハードを入手するのは難しく、動作品はコレクターアイテムとして高額で取引されています。そのため、現代のプレイヤーが『アーコン』を体験するには、エミュレーターや海外版のNESカートリッジを利用するのが一般的になっています。しかし、エミュレーションでは当時のハード特有の表示やサウンドを完全に再現することは難しく、「実機で体験するのとはやはり違う」と感じるファンも少なくありません。

それでも、各バージョンの違いを比較しながらプレイすること自体が楽しみのひとつとなり、「PC-8801版は戦略が見やすい」「X1版は色が鮮やか」「FM-7版には独特の雰囲気がある」といった議論は、今でもレトロゲーム愛好家の間で続いています。結果として、『アーコン』は単なるひとつのゲームを超え、当時の国産パソコン文化そのものを象徴する存在として語り継がれているのです。

[game-10]●同時期に発売されたゲームなど

★ザナドゥ(XANADU)

・販売会社:日本ファルコム ・販売された年:1985年(1987年には各機種に移植版が登場) ・販売価格:8,800円前後(当時のPC-8801版) ・具体的なゲーム内容: 『ザナドゥ』は、アクションとRPGの要素を融合させたファルコムの代表作であり、日本のパソコンRPG文化に大きな影響を与えました。横スクロールアクションで迷宮を探索し、モンスターを倒して経験値を稼ぎながらキャラクターを成長させていきます。特筆すべきは、武器や防具だけでなく、食料や時間の概念が導入されている点で、冒険を続けるにはリソース管理が不可欠でした。この「制限の中で最適な行動を選択する」という緊張感は、同じく戦略性を求められる『アーコン』と共通する部分もあり、当時のプレイヤーにとっては両者を遊び比べることが楽しみの一つとなっていました。

★ハイドライドII

・販売会社:T&Eソフト ・販売された年:1985年(1986~87年にかけて各PCへ展開) ・販売価格:7,800円前後 ・具体的なゲーム内容: 『ハイドライドII』は、アクションRPGというジャンルを日本に定着させたシリーズの続編で、初代に比べて物語性やマップの広がりが強化されました。プレイヤーは勇者を操り、広大な世界を冒険しながらモンスターと戦います。リアルタイムで進行する戦闘システムと、体力と魔力をどう管理するかという点で戦略的な思考が求められる作品でした。『アーコン』が「戦術+アクション」の融合で注目されたように、『ハイドライドII』も「RPG+アクション」の融合でプレイヤーを魅了し、両者はジャンルこそ異なれど「複合的な体験を提供する」という点で時代を象徴する存在でした。

★ザ・ブラックオニキス

・販売会社:BPS(ビーピーエス) ・販売された年:1984年(その後1987年にも再販や派生作品が流通) ・販売価格:6,800円前後 ・具体的なゲーム内容: 日本初の本格的コンピュータRPGとして知られる『ザ・ブラックオニキス』は、BPSが送り出した歴史的タイトルです。プレイヤーは最大5人のパーティを組み、地下迷宮を探索しながら敵を倒し、最深部にある「黒瑪瑙」を目指します。当時としては斬新な3Dダンジョン探索を実現し、日本におけるRPG人気の基盤を作り上げました。『アーコン』と同様に、海外作品の影響を受けつつも独自のゲーム文化を築こうとするBPSの姿勢が強く表れており、同社が「輸入と創造」の両輪で市場に貢献していたことがうかがえます。

★ハイドライド3 シャドウ・オブ・ダークネス

・販売会社:T&Eソフト ・販売された年:1987年 ・販売価格:8,800円前後 ・具体的なゲーム内容: 『ハイドライド3』は、リアルタイム性をさらに高めたアクションRPGで、昼夜の概念や経験値の使い道といった新しい要素を導入しました。従来の「倒す=経験値が上がる」という仕組みだけでなく、経験値を魔法やステータス強化に割り振るシステムが搭載され、プレイヤーは常に取捨選択を迫られます。こうした試みは、当時のユーザーにとって衝撃的であり、『アーコン』が持つ「一手の重み」と通じる緊張感を提供していました。

★イースI(Ys I)

・販売会社:日本ファルコム ・販売された年:1987年 ・販売価格:8,800円前後 ・具体的なゲーム内容: 『イースI』は、日本ファルコムが送り出したアクションRPGの金字塔です。赤毛の剣士アドル=クリスティンが主人公となり、イース王国の謎を解き明かしていく物語は、緻密なシナリオと美しい音楽によって多くのファンを魅了しました。バトルは「半キャラずらし」と呼ばれる独特のシステムで進行し、単純ながら奥深い操作感を提供しました。『アーコン』同様、戦術と操作が密接に結びついている点が特徴的であり、同時代のプレイヤーにとっては「RPG的な物語性」と「アクション性」を両立させた新しいゲーム体験でした。

★ザ・キャッスル

・販売会社:マイクロキャビン ・販売された年:1986年(1987年には各機種に広がる) ・販売価格:6,800円前後 ・具体的なゲーム内容: 『ザ・キャッスル』は、プリンセスを救うために城を探索するパズル要素の強いアクションアドベンチャーです。部屋ごとに仕掛けや敵が配置されており、プレイヤーは頭脳と操作を駆使して進んでいきます。シンプルながら高い中毒性を持ち、当時のPCユーザーに人気を博しました。『アーコン』の「盤上の読み合いとアクションの融合」と同様に、本作も「頭脳と操作の両立」が要求されるため、同時期の作品として並び称されることが多かったのです。

★ザ・プロ野球ファミリースタジアム(PC移植版)

・販売会社:ナムコ ・販売された年:1986年(PC版は1987年前後に展開) ・販売価格:6,800円前後 ・具体的なゲーム内容: アーケードやファミコンで人気を博した野球ゲーム『ファミリースタジアム』は、1987年前後にPC向けにも展開されました。簡単な操作で本格的な野球を楽しめることから、当時の子どもから大人まで幅広く受け入れられました。スポーツゲームという点で『アーコン』とは異なるジャンルですが、友人同士での対戦プレイの盛り上がりという共通項があり、当時のPCゲームシーンを象徴する作品の一つでした。

★バンゲリングベイ(BATTLE CITY系列の影響作)

・販売会社:ハドソン(日本国内PC版) ・販売された年:1985年、1987年にPC各機種へ展開 ・販売価格:6,800円前後 ・具体的なゲーム内容: ウィル・ライトが開発し、後に『シムシティ』で名を馳せるきっかけとなった『バンゲリングベイ』も、この時期の話題作でした。ヘリコプターを操作し、敵基地を破壊するというシンプルな内容ですが、マップ全体を見渡しながら戦略的に攻める必要があり、アクションと戦略の両面を楽しめるのが特徴です。まさに『アーコン』と同様に「戦略と操作の融合」を志向した作品として、同時期のゲームファンから比較対象に挙げられることもありました。

★ウィザードリィ(Wizardry)日本語版

・販売会社:アスキー / スターフィッシュ(ローカライズ) ・販売された年:1985年~1987年(PC-8801などへ展開) ・販売価格:8,800円前後 ・具体的なゲーム内容: 米国発の『ウィザードリィ』は、日本でも大きな反響を呼び、PC-8801を中心に移植されました。パーティを組んでダンジョンを探索し、モンスターを倒してレベルアップするという仕組みは、多くのRPGファンにとって新鮮であり、後の国産RPGに強い影響を与えました。『アーコン』と同じく海外発のタイトルが日本市場に根付いた例であり、「海外ゲームをいかに日本にローカライズするか」という課題を提示した作品でもあります。

★ザ・リグラス(Regulus)

・販売会社:セガ(PC移植は各社) ・販売された年:1986~1987年 ・販売価格:5,800円前後 ・具体的なゲーム内容: 『リグラス』はアーケード発のシューティングゲームで、宇宙空間を舞台に多方向に動く敵と戦うアクション性が特徴でした。スピーディーで派手な演出が魅力で、当時のPCユーザーにとっては家庭でアーケードさながらの体験を楽しめる作品として人気を集めました。『アーコン』が戦略性を前面に押し出していたのに対し、『リグラス』は純粋な反射神経勝負の代表例であり、ジャンルの違いを楽しむプレイヤーが多かったのです。

★ヴァリスII

・販売会社:日本テレネット ・販売された年:1987年 ・販売価格:7,800円前後 ・具体的なゲーム内容: 美少女戦士を主人公にしたアクションゲーム『ヴァリス』シリーズの第2作。派手なアニメーションやストーリーデモを導入し、アクションゲームに物語性を持たせた点で注目を浴びました。『アーコン』と同様、ファンタジー世界を舞台にした作品であり、当時の若いプレイヤーたちに強い印象を残しました。特に、アニメとゲームの融合を試みる姿勢は、ビジュアル面での斬新さという点で共通していました。

★ハイドライド・スペシャル(ファミコン移植版の影響)

・販売会社:T&Eソフト / トンキンハウス(移植版) ・販売された年:1986年(PC版は1984年、FC版が1986年) ・販売価格:5,500円前後 ・具体的なゲーム内容: 『ハイドライド・スペシャル』は、初代『ハイドライド』をベースにファミコン向けに再構成された移植版ですが、PC版と同様に1987年前後の時期には大きな話題となっていました。アクションRPGという新しいジャンルを家庭でも楽しめることは、多くのプレイヤーにとって衝撃であり、『アーコン』が日本で家庭用ゲーム機に登場しなかったことと対照的に語られることが多い作品です。

こうして見ていくと、『アーコン』が登場した1987年前後は、ジャンルの境界を越えた実験的なタイトルが数多く登場した時代でした。RPG、アクション、シューティング、スポーツ、そしてボードゲーム的要素を取り入れた作品が並行して市場を賑わせており、その中で『アーコン』は独自のポジションを築き上げていたことがよくわかります。

[game-8]

![【中古】[FC] テトリス2+ボンブリス(TETRIS2+BOMBLISS) ビーピーエス (19911213)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/7010/2/cg70102440.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[PS] テトリスX PlayStation the Best for Family(SLPS-91036) ビーピーエス (19970627)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1027/6/cg10276093.jpg?_ex=128x128)

![【中古】【表紙説明書なし】[FC] テトリス(Tetris) ビーピーエス (19881222)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/7010/2/cg70102367.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[SFC] ヨッシーのクッキー(Yoshi's Cookie) ビーピーエス (19930709)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1000/5/cg10005338.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[DC] TETRIS 4D(テトリス フォーディー) ビーピーエス (19981223)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1036/0/cg10360008.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[SFC] テトリス武闘外伝(TETRISバトル外伝) ビーピーエス (19931224)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1000/5/cg10005493.jpg?_ex=128x128)

![【中古】【箱説明書なし】[SFC] ドリフトキング土屋圭市&坂東正明 首都高バトル2 ビーピーエス (19950224)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1000/5/cg10005922.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[PS] ヘラクレスの大冒険 ビーピーエス (19980625)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1027/1/cg10271327.jpg?_ex=128x128)

![【中古】[PS] スターウォーズ ダークフォース(Star Wars: Dark Forces) ビーピーエス (19970131)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1027/0/cg10270622.jpg?_ex=128x128)