FC ファミコンソフト ビック東海 ゴルゴ13神々の黄昏アクションアドベンチャーゲーム ファミリーコンピュータカセット 動作確認済み 本..

【発売】:ポニカ

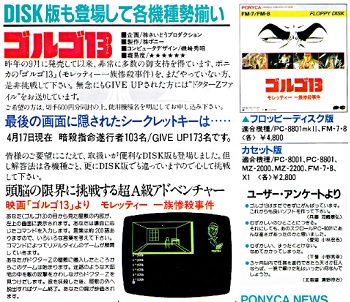

【対応パソコン】:PC-6001、PC-8001、PC-8801、MZ-2000、MZ-2200、FM-7/8、X1

【発売日】:1983年

【ジャンル】:アドベンチャーゲーム

■ 概要

●作品の立ち位置(1983年の“キャラクターゲーム”としての挑戦)

『ゴルゴ13 モレッティー一族惨殺事件』は、1983年にポニカから発売されたパソコン向けタイトルで、当時の複数機種(PC-6001/PC-8001/PC-8801/MZ-2000/MZ-2200/FM-7/8/X1 ほか)に展開された作品として知られています。 80年代前半の国内PCゲームは、まだ“ジャンルの言葉”自体が揺れていた時代で、パッケージや説明書の表現と、実際に遊んだときの手触りが一致しないことも珍しくありません。本作もまさにそのタイプで、表向きはアクション寄りの雰囲気をまといながら、遊びの核は「屋敷内部の探索」と「危険を避けつつ目的を達成する」ことに置かれた、探索型アドベンチャー(迷路探索)として組み立てられています。

●原作の“ゴルゴ13らしさ”と、ゲーム独自の事件設定

原作『ゴルゴ13』の魅力は、完璧主義の狙撃手が任務を遂行する冷徹さと、任務に至るまでの情報戦・心理戦・裏の駆け引きが絡み合うところにあります。本作はその“顔”としてゴルゴ13の名前とイメージを借りつつ、事件そのものはゲーム独自の筋立てになっている点が特徴です。依頼人やターゲット、事件の背景などは「それっぽい世界観」を保ちながら、プレイヤーが探索しやすいように再構成されており、原作の特定エピソードをなぞるというより「ゴルゴを動かせる状況を新規に用意した」タイプの作品になっています。

●目的は“屋敷に入り、標的を仕留める”——シンプルで緊張感のあるゴール設定

ゲームのゴールは明快で、屋敷内を探索しながら最終的にターゲットを排除すること。標的として設定されるのが“ドクターZ”で、屋敷の主として罠や警備を張り巡らせ、プレイヤーが近づくほど危険が増すような舞台装置を担っています。 ここで重要なのは、派手な演出で盛り上げるというより、「いつ・どこで・何に触れて失敗するか分からない」緊張の継続が面白さの中心にあることです。つまり、銃撃戦の爽快感よりも、敵地に踏み込む際の慎重さ、索敵、ルート選択、リスク管理が“ゴルゴの任務感”として立ち上がってくる作りです。

●遊びの中心は“屋敷の3D迷路探索”——当時ならではの立体表現

本作を語るうえで外せないのが、屋敷内部を“3D迷路”の感覚で捜索していく構造です。 現代の視点で言えば、フル3Dの自由移動ではなく、限られた視野・限られた情報のなかで「前進/後退/旋回」といった行動を積み上げ、空間の把握を頭の中で組み立てていくタイプの探索になります。壁の位置関係、曲がり角、部屋の配置、危険が潜むポイント——そういったものを記憶し、最短ではなく“安全そうな道”を選び直しながら進む。これが本作の体験の根っこです。 当時のPCは性能も表示も機種差が大きく、描ける絵・速度・色数・サウンドがまちまちでしたが、その制約を逆手に取って「情報が少ないからこそ怖い」「見通せないからこそ慎重になる」という遊びに寄せられているのが、今触っても独特の味になります。

●罠と警備——“やられる理由”が積み重なる設計

屋敷の中は、単に迷うだけの場所ではなく、進行を阻む複数の危険要素で満たされています。ドクターZが用意した罠が随所にあり、さらに配下の警備(部下)が配置されているため、プレイヤーは「迷路を解けば終わり」ではなく、「迷路を解きながら生き残る」ことを求められます。 ここでの面白さは、失敗が理不尽に見えて、実は“プレイヤー側の油断”として回収されやすい点です。曲がり角での確認不足、同じルートを安易に繰り返す癖、危険に対する想像力の欠如——そうしたものが、ジワジワと命取りになります。結果として、プレイヤーは「安全手順」を自分の中に作り、探索のリズムそのものを整えていくことになります。

●“モレッティー一族惨殺事件”が示すもの——物語の温度を上げる背骨

タイトルにもなっている“モレッティー一族惨殺事件”は、ゲーム世界で語られる重要な背景として機能します。事件自体は過去の出来事として扱われ、直接の現場検証というより「なぜこの人物が狙われ、なぜこの屋敷がここまで厳重なのか」という緊張を補強する役割を担います。 いわば、ドクターZという存在の“影”を濃くするエピソードで、表向きの証拠が乏しい、しかし裏では手を回してきた人物——という輪郭が、プレイヤーの想像を煽ります。ゴルゴ13というキャラクターが持つ「目的のためなら迷いなく踏み込む」冷たさも、この背景があることで説得力を帯び、単なる迷路ゲームではなく“任務”としての物語性が生まれてきます。

●カセット版とディスク版の違い——同じ事件でも“解き筋”が変わる

本作は媒体・機種展開が広いだけでなく、カセット版とディスク版で“解き方(攻略の筋道)”が異なる、とされている点もユニークです。 同じタイトルでも、プレイヤーが辿る手順や要点がズレることで、単なる移植ではなく「別バージョンの体験」になりやすい。80年代PCゲームでは、容量やロード方式、機種ごとの実装差がそのままゲームデザインに影響することが多く、本作もそうした時代性を濃く残している作品と言えます。媒体違いを知っていると、当時のユーザーが“口コミ”で情報を交換しながら遊んでいた風景まで想像できるでしょう。

●制作情報の輪郭——作者名が見える“個”の時代

作者として磯崎秀昭の名が挙げられており、作品データ上でも確認できます。 また、FM-7系のデータベースでは発売時期が1983年8月、オリジナル機種がMZ-2000とされるなど、当時の展開の起点を感じさせる情報も残っています。 この時代のPCゲームは、少人数(時には個人)色が強く、作品の“癖”がそのまま個性として残りやすい。本作も「派手さ」より「緊張と探索の積み上げ」で勝負している点に、作り手の狙いが透けて見えます。

●まとめ:本作の概要を一言で言うなら

『ゴルゴ13 モレッティー一族惨殺事件』は、“ゴルゴ13の名を冠した任務”を、屋敷探索型の3D迷路アドベンチャーとして落とし込んだタイトルです。 原作の有名さに乗るだけではなく、事件をオリジナルに組み直し、ターゲット(ドクターZ)と事件背景(モレッティー一族惨殺事件)を軸に、危険な屋敷を一歩ずつ詰めていく緊張感を遊びに変えています。媒体差による攻略筋の違いも含め、80年代PCゲームの“同名でも中身が揺れる面白さ”を味わえる一本と言えるでしょう。

■■■■ ゲームの魅力とは?

●“アクションの顔をした探索劇”というギャップが、最初の掴みになる

本作の面白さは、いわゆる撃ち合い中心の作品というより、「敵地で任務を通すための探索」に比重が置かれている点にあります。説明書上のジャンル表現と、実際の遊びの芯がズレている——このギャップが、当時のプレイヤーにとっては驚きであり、同時に“癖になる入口”にもなりました。実態としては屋敷内を捜索する三次元迷路の体裁で進み、罠や警備を警戒しながら少しずつ前へ詰めていく緊張が続きます。

●三次元迷路の魅力:見えない情報を“脳内で補完”する快感

三次元迷路型のゲームは、画面にすべてが映るタイプの迷路と違い、「見えていない部分」をプレイヤーが想像で埋めていくことで成立します。本作の魅力もそこにあって、曲がり角の向こう、ドアの先、行き止まりの気配、どこかに潜む危険……そうした不確定要素が、ただの移動を“判断の連続”へ変えていきます。さらに屋敷という舞台設定が、視界の狭さや閉塞感と噛み合い、「前に出るほど危ないのに、出なければ終わらない」という板挟みを作る。これがプレイ中ずっと緊張感を保つ理由です。屋敷探索の3D迷路的な内容であること自体が、作品の核として語られています。

●“ゴルゴ13らしさ”をゲーム的に翻訳した、任務の手触り

原作のゴルゴ13は、派手な感情表現よりも、任務の遂行と合理性が前に出るキャラクターです。本作の面白さは、その“冷静さ”をアクションの派手さではなく、探索手順の積み上げとして体験させるところにあります。慎重に進み、危険を想定し、失敗を分析し、次は同じ轍を踏まない。つまり、プレイヤーの頭の中に「任務の作法」を育てさせる設計になっている。ターゲット(ドクターZ)の排除が目的である、というシンプルなゴールが、探索の迷いを“任務の緊張”へ変えてくれます。

●罠と警備配置が“ルート選択のゲーム”にする

屋敷の中は迷うだけでは終わらず、罠や警備の存在が進行を妨げます。これが効いているのは、プレイヤーに「最短距離=正解」と思わせない点です。最短で突っ切るほど危険が増えるなら、遠回りでも安全そうなルートを選ぶべきかもしれない。あるいは、いったん引いて別の導線を探すべきかもしれない。こうして、本作は“迷路ゲーム”から一段上がり、「危険を織り込んでルートを設計するゲーム」になります。三次元迷路を主体とし、難易度が高めだと紹介されるのも、この危険設計が大きいでしょう。

●媒体差の面白さ:同じ題材なのに“解き筋が変わる”不思議

本作はカセット版とディスク版で解法が異なる、とされているのが大きな個性です。 これが何を生むかというと、「同じタイトルなのに攻略の常識が通じない」面白さです。ある環境で通用した手順が別媒体では崩れるため、プレイヤーは固定化した最適解に頼れません。結果として、マップの把握、危険の見極め、探索の順序といった“根っこの思考”が問われます。80年代PCゲームらしい“バージョンの揺れ”が、そのまま遊びの奥行きとして働いている点が魅力です。

●対応機種の広さがもたらす“同一体験の多様化”

PC-6001、PC-8001、PC-8801、MZ-2000/2200、FM-7/8、X1など多機種に展開された作品で、当時としては触れられる入口が広いタイプでした。 この時代のマルチプラットフォームは、単に移植が多いというだけでなく、速度感・表示・入力の感触が変わりやすいのが特徴です。つまり、同じ屋敷を探索していても、機種が違うだけで“怖さの出方”や“迷いやすさ”が変わる。そうした差異を含めて語り継がれやすいのも、レトロPCゲームならではの魅力だと思います。

●“映画公開の時代感”が、当時の熱量と結びつく

本作の周辺事情として、当時は映画公開のタイミングに合わせて、複数社から『ゴルゴ13』関連ゲームが出ていたという文脈で語られています。 この背景があると、本作は単独の迷路探索ゲームというだけでなく、「世の中がゴルゴで盛り上がっていた時期に、PCでゴルゴの任務を遊ぶ」という時代の熱をまといます。作品の導入で“任務に入る”気分を作れるのも、原作・映画のイメージがプレイヤーの側に既にあるからで、キャラクターゲームの強みが素直に効いています。

●続編へ繋がる魅力:一本で終わらない“型”を作った

本作の魅力は、単発のアイデアに留まらず、「三次元迷路型のゴルゴ」という型を立てた点にもあります。翌年には同じく三次元迷路タイプで難易度がさらに上がった続編『ゴルゴ13 狼の巣』が存在し、“モレッティー一族惨殺事件に続く作品”として紹介されています。 この事実は、プレイヤー側から見れば「この遊びには継続するだけの手応えがあった」ことの裏付けにもなります。一本目で身につけた探索の作法が、次の任務でどう通用するのか——そういう想像が、初作の評価を底上げする魅力にもなっています。

●総まとめ:本作の“面白さの正体”

『ゴルゴ13 モレッティー一族惨殺事件』の魅力は、派手な見せ場で押すのではなく、探索の緊張を積み上げて“任務のリアリティ”を作るところにあります。三次元迷路を主体にした高難度の探索、罠と警備が生むルート思考、媒体差による解き筋の揺れ、そしてゴルゴ13という題材がもたらす任務感——これらが噛み合って、レトロPCならではの濃い体験に仕上がっています。

■■■■ ゲームの攻略など

●まず押さえるべき前提:これは“撃ち合い”より“任務手順”のゲーム

『ゴルゴ13 モレッティー一族惨殺事件』の攻略で最初に大事なのは、プレイ感覚を「アクションで押し切る」から「屋敷を捜索して標的に辿り着く」へ切り替えることです。本作は屋敷内を進む3D迷路型の探索が核で、目的もドクターZの抹殺に絞られています。 つまり攻略の本質は、反射神経よりも、危険を想定して行動を固定化し、失敗から規則を抜き出して“手順化”することにあります。しかも難易度は高めとされ、当時の紹介でもその難しさが前面に出ています。

●攻略の基本装備は“紙と鉛筆”——マップ化で難度が別物になる

三次元迷路タイプのゲームは、頭の中だけで把握しようとすると、似た景色や分岐の連続で情報が飽和しやすいです。そこで最も効くのが、方眼紙やメモ帳でのマップ作り。やり方は難しくなく、現在地を起点に「1歩進む=1マス」「右を向く/左を向く=方角変更」と決めて、分岐と行き止まりを淡々と記録します。迷路は移動に応じて画面が変化(スクロール)するタイプだと整理されており、移動の積み上げがそのまま地図に変換できます。 この“地図化”が何を生むかというと、探索が運任せから計画へ変わります。危険な場所で引き返す判断、別ルートへ迂回する判断、探索範囲の未踏管理ができるようになり、結果的に生存率が大きく上がります。

●スタート直後にやること:安全行動をルーチン化する

本作は罠や警備が待つ屋敷へ踏み込む構造のため、慣れないうちは「死にに行く動き」を無意識に選びがちです。そこで、ゲーム開始直後から“安全手順”を自分で決めてしまうのが有効です。例えば、(1)分岐に着いたら即決しない、(2)引き返せる余地を残す、(3)初見の道は短い距離で区切って試走する、(4)危険を感じたら一旦引く、など。これらは派手な攻略情報ではありませんが、難度が高い探索ゲームほど効果が強い「生存の型」になります。

●探索のコツ:最短距離より“生還ルート”を先に作る

迷路攻略でありがちな失敗は、目的地を急いで最短を狙い、危険を踏み抜くことです。本作は屋敷という舞台上、罠や敵配置があり、ただの迷路では終わりません。 だからまずは「戻ってこられる道」を優先して確保します。具体的には、入口付近から“安全な一本道”を一本作り、そこを補給線のように扱って枝道を伸ばしていくイメージです。枝道を調べるときも、深追いせずに数歩単位で引き返し、危険の気配や詰まりを把握してから次へ進む。これを繰り返すと、探索範囲が増えても自分の中の地図が崩れにくくなります。

●罠への向き合い方:当たり前の“確認”が最大のダメージ軽減

罠があるゲームで一番損をするのは、罠の内容そのものより「罠がある前提を忘れる瞬間」です。本作はドクターZの屋敷という設定上、随所に仕掛けがあるとされています。 そのため、攻略の実戦では“罠の種類を当てる”より先に、“罠がある場所でやる行動”を固定化すると安定します。例を挙げると、初めて入る部屋では深く踏み込まない、怪しい行き止まりは最短で確認してすぐ戻る、同じ場所を通る回数が増えたら慎重さを上げる、など。こうした地味な確認が、結果的に試行回数を減らし、クリアまでの総時間を短縮します。

●敵(警備)への向き合い方:遭遇を“避ける設計”で考える

敵がいる探索ゲームは、戦って勝つよりも、そもそも戦わない設計に寄せた方が安定します。敵の強さが突出していなくても、連続して遭遇すれば消耗が積み上がり、探索の自由度が奪われます。ドクターZ配下の部下が配置されているという前提からも、屋敷の中での遭遇は避けにくい局面があるはずです。 そこで有効なのが、(1)通路の往復回数を減らす、(2)探索順を決めて無駄足を抑える、(3)危険区域に入る前に“撤退方針”を決める、の3点です。要は、敵と鉢合わせしてから考えるのではなく、鉢合わせが起きる前提で「この区画は一回で調べ切る」「この分岐は今日の探索対象から外す」といった計画を立てます。これもゴルゴの任務らしい合理性として、プレイ感に繋がります。

●目標到達の考え方:ドクターZを“探す”のではなく“辿り着ける状態”を作る

目的がドクターZの抹殺である以上、最終的には標的に接近しなければ終わりません。 ただし攻略の順序としては、「標的の位置を当てる」より先に「奥へ入っても戻れる状態」を作る方が成功率は上がります。地図が十分に出来ていれば、奥へ踏み込んでも迷いにくい。危険区域でも撤退ができる。結果として挑戦回数が増え、標的への到達が現実的になります。 逆に、地図が未整備のまま奥へ進むと、撤退に失敗して消耗しやすく、探索そのものが続かなくなります。難しい作品ほど、最短ルートは最短クリアに繋がらない、という逆転現象が起きやすいです。

●難易度との付き合い方:一気にクリアを狙わず“区画制覇”で積み上げる

本作は三次元迷路主体で難度が高いとされ、パッケージでも難しさを強く打ち出していたことが紹介されています。 こういう作品は、通しプレイで一気に終わらせようとすると、失敗が連鎖してストレスが溜まりやすい。そこでおすすめの遊び方は、屋敷を“区画”として扱い、今日は入口周辺、次は一つ奥の分岐まで、と目標を細切れにすることです。 区画ごとに地図が完成していけば、次回のプレイは確実に前へ進みます。攻略情報を暗記するより、プレイヤー自身の“理解”が増えていくので、最終的にクリアへ収束しやすくなります。

●バージョン差の注意点:カセット版とディスク版は“同じ常識が通じない”

本作はカセット版とディスク版で解法が異なる、と明記されています。 ここは攻略を語るうえでかなり重要で、誰かの手順をそのまま真似すると、別媒体では噛み合わない可能性があります。だから攻略のコアは「手順の丸暗記」ではなく、(1)地図化、(2)安全ルーチン、(3)撤退設計、(4)区画攻略、という普遍の部分に置くのが正解です。媒体差があっても、この4つは裏切りません。 逆に言えば、媒体差があるからこそ“自分の攻略法”が育つ作品でもあります。どの版でも通用する思考が身につくと、同系統の三次元迷路ゲーム全般に応用が利くようになります。

●裏技・小技について:存在は語られるが、まずは正攻法の安定が近道

FM-7系のデータベースには、本作に関する裏ワザ情報が追加された記録が残っています。 ただ、裏技は機種や版によって成立条件が変わることも多く、確実性の面で頼りすぎると逆に遠回りになりがちです。おすすめは、裏技探しを“最後の楽しみ”に回し、まずは正攻法で到達できるレベルまで地図と行動手順を固めること。難度が高い作品ほど、基礎が完成した瞬間に攻略が一気に進むので、そこまでの道のり自体を“訓練”として楽しむのが、本作に最も合っています。

●総まとめ:攻略の要点は「情報の外部化」と「任務の手順化」

『ゴルゴ13 モレッティー一族惨殺事件』は、3D迷路型の探索を軸に、屋敷内で危険を避けながら標的ドクターZへ迫るゲームです。 攻略の近道は、地図を取って情報を外に出し、行動をルーチン化して失敗の原因を潰すこと。最短を狙うのではなく、生還できる導線を作り、区画ごとに制覇していけば、難度の高さは“やり応え”へ変わります。

■■■■ 感想や評判

●発売当時の空気感:ゴルゴ13の名が“期待値”を一気に上げた

1983年という時期に、人気漫画の看板を背負ったパソコンゲームが登場すること自体が、当時のユーザーにとっては大きな話題でした。しかも本作は、PC-6001やPC-8001、PC-8801、MZ-2000/2200、FM-7/8、X1といった複数機種へ幅広く展開され、触れる入口が多かったのも印象を強めた要素です。 一方で、実際に遊んだ人の最初の反応は「思っていたゴルゴと違う」という驚きに寄りがちでした。というのも、派手な銃撃戦を連想して始めたのに、待っているのは“屋敷を歩き回る緊張の探索”だったからです。ゴルゴ13の世界観を、アクションの爽快さではなく、任務の慎重さや不確実性で表現した作りになっているため、そこで好みが分かれました。「渋い」「それが良い」と受け止める人もいれば、「もっと撃たせてほしい」と感じる人もいた、というタイプです。

●プレイヤーの声で目立つのは“難しさ”と“怖さ”

評判を追うと、まず必ず出てくるのが難易度の高さです。本作は三次元迷路を主体にしたアドベンチャーで、難易度は高めだと紹介されています。 この“難しい”は、単純に敵が強いという話だけではなく、探索の情報量が少ないこと、迷路構造の把握が頭の中に依存しやすいこと、そして罠や警備によって「一歩のミスが即失敗につながる」緊張が続くことから来ています。だからプレイヤーの感想としては、爽快感よりも、薄暗い屋敷に踏み込むような怖さ、慎重さを強いられる息苦しさ、それでも前に進めたときの達成感がセットで語られやすい印象です。 この系統のゲームに慣れている人ほど、「怖いけど面白い」「理解が進むほど手応えが増す」と評価し、逆に直感的なアクションを期待していた層ほど「理不尽に感じる」「何をすればいいか掴みにくい」となりやすい、そんな傾向が見えます。

●地図を作る派と、感覚で突っ込む派で評価が割れる

三次元迷路ゲームの宿命として、プレイスタイルがそのまま評価に直結します。紙にマップを取り、分岐や行き止まりを整理しながら進める人は、失敗が減っていくので「ちゃんと攻略できる」「学習が効く」と感じやすい。一方で、勢いで進んでしまう人は、同じ場所での事故が増え、屋敷の構造も把握できず、「何度もやり直しになる」「進んでいる感が薄い」と感じがちです。 つまり本作は、プレイヤーに“作法”を要求するタイプで、作法が噛み合った人には刺さり、噛み合わない人には厳しい。評判が一枚岩になりにくいのは、この設計の性格が大きいと思います。

●価格や発売時期の情報が、当時の“買う理由”として働いた

PC-8801向けのデータとしては、1983年8月発売、定価2,800円、ジャンルはADVとして整理され、特徴として「ゴルゴ13になって屋敷を歩き回り、ドクターZを倒す」「アドベンチャーというより3D迷路」という趣旨がまとめられています。 この情報が意味するのは、当時として“比較的手に取りやすい価格帯”で、しかも人気題材のゲームが買える、という魅力があったことです。もちろん当時の金額感は人それぞれですが、大作アドベンチャーが高額になりがちな時期に、2,800円で“話題のゴルゴ”を体験できるのは、購入の後押しになったはずです。その反面、価格が手頃な分、「ボリュームや派手さも同じくらい期待してしまい、想像と違った」となる可能性もあり、期待値のコントロールが難しい商品でもありました。

●“機種や媒体で違うらしい”が、口コミを加速させた

本作はカセット版とディスク版で解法が異なる、とされており、同名でも遊びの筋が変わることが語られています。 この手の差異は、現代だとパッチやアップデートで説明されますが、当時はユーザー同士の情報交換が中心です。だからこそ、「あの版だとここが違う」「自分の環境では通じない」という話が口コミで広がり、評判の形成にも影響します。実際、ユーザー投稿の場では、広告で“機種ごとにシナリオが異なる”趣旨があった一方、PC-8801版とPC-8001版は同一に感じた、といった趣旨の報告も見られます。 こうした“違いの噂”は、混乱も生みますが、同時にゲームを長く語らせる燃料にもなります。攻略情報が一つに収束しにくいからこそ、プレイヤーは自分の手で確かめたくなるし、話題が途切れにくい。評判が生々しく残るタイプの作品です。

●原作ファンの感想:事件がオリジナルでも“任務感”があれば納得できる

原作『ゴルゴ13』を期待して遊ぶ人の評価軸は、再現がどれだけ忠実かというより、「ゴルゴである必然が体験の中にあるか」です。本作は事件や依頼人・ターゲットなどがゲーム独自でありつつ、屋敷に踏み込む危険さ、罠と警備のある敵地で任務を進める緊張が中心に置かれています。 そのため、原作の特定エピソードを追体験したいタイプの人は物足りなさを感じる一方で、「任務っぽい」「ゴルゴの冷たさが合う」と感じる人には評価されやすい、という二層構造になりやすいです。言い換えると、ストーリー再現より“手触りの再現”で勝負した作品で、そこを評価できるかが感想を左右します。

●ゲーム好きの感想:ハマると抜け出せない“粘着力”がある

近年のレトロゲーム文脈でも、本作を取り上げる個人レビューやプレイ記録があり、「やめられない」「凄かった」といった熱量のある書き方で語られることがあります。 こうした評価は、見た目の派手さではなく、迷路探索の学習曲線に乗ったときの快感から来ています。最初は理不尽に見えるのに、地図が埋まり、危険のパターンが読めるようになり、撤退や迂回が上手くなってくると、ゲームが急に“こちらの理解に応えてくる”感覚が出る。そこで一気に面白くなるタイプです。 逆に、そこまで到達できない人からすると、「難しいまま終わる」「面白さが見える前に心が折れる」という評価になりがちで、評判が割れる理由もここにあります。

●メディア・資料の側から見た評判:データベースで“性格”がはっきりする

当時の雑誌レビューを網羅的に拾うのは難しい一方、レトロPC系の資料・データベースでは、本作が「三次元迷路主体のアドベンチャー」「難易度は高め」と明確に整理されています。 また、映画公開のタイミングに合わせて複数社からゴルゴ関連ゲームが出ていた、という整理もあり、単発の異色作というより“当時のゴルゴブームの一角”として位置づけられています。 こうした整理は、感想の揺れを客観的に説明してくれます。つまり本作は、題材の期待値は高いが、遊びは尖っている。だから好きな人の熱が濃く、合わない人の離脱も早い。その両方が“評判の個性”として残ったタイトル、と言えるでしょう。

●総まとめ:評判は割れるが、“刺さった人”の記憶に残り続ける作品

『ゴルゴ13 モレッティー一族惨殺事件』の感想や評判をまとめると、キーワードは三つです。ひとつは高難度であること。 ふたつめは、撃ち合いではなく探索の緊張で任務感を作ったこと。 みっつめは、媒体・機種差や“違いの噂”が口コミを生み、語られ続ける性格を持ったことです。 万人受けの快感ではなく、理解と工夫で乗り越える達成感を軸にしているからこそ、刺さった人は強く推し、合わない人は厳しく評価する。その落差自体が、80年代PCゲームらしい“尖った名物”として、今も印象を残しているのだと思います。

■■■■ 良かったところ

●任務に入った瞬間から漂う“緊張の空気”が濃い

本作でまず評価されやすいのは、ゲーム開始直後から空気がピンと張り詰めるところです。ゴルゴ13という題材は、派手に感情を揺らすより、淡々と危険地帯へ踏み込んでいく冷たさが似合います。本作はその方向に寄せていて、屋敷という閉ざされた空間に入った時点で、次に何が起こるか分からない不安がつきまといます。探索型であること自体が“慎重さ”を要求し、プレイヤーは自然と呼吸を浅くして一歩ずつ進むことになる。三次元迷路を主体にした構造だからこそ、視界の届かない先に対して想像が働き、怖さと没入感が同時に立ち上がるのが良い点です。

●三次元迷路という“当時ならではの工夫”が、今でも記憶に残る

本作の核である屋敷内探索は、見下ろし型の迷路とは違い、プレイヤーの頭の中で空間を組み上げる面白さがあります。進んだ距離、曲がった回数、分岐の位置関係を、自分の記憶とメモで形にしていく過程がそのまま攻略の醍醐味になります。現代のゲームのように自動マップが出るわけではないからこそ、脳内に“自分の屋敷”ができていく感覚が強い。初見では混乱しても、数回の挑戦で地図が育ち、把握できる範囲が広がるほど手応えが増していく設計は、レトロPCゲームの美点がはっきり出ています。

●派手さではなく“手順の積み上げ”で任務感を作ったのが渋い

ゴルゴ13のゲーム、と聞くと銃撃戦の派手さを期待しがちですが、本作はそれよりも「失敗しない手順を組むこと」に快感を置いたタイプです。ここが刺さる人には強烈に刺さります。分岐では即断しない、危険地帯は短い距離で試走して引き返す、未踏エリアは区画単位で塗りつぶす、といった自分なりの作法が出来た瞬間から、探索が“任務”に変わっていく。反射神経で勝つゲームではなく、冷静さで勝つゲームとして題材と噛み合っているところが、良かった点として語られやすい部分です。

●罠と警備があるから、迷路が“単なる迷い”で終わらない

屋敷の中にはドクターZが用意した罠があり、さらに部下も配置されているという設定が、探索を単純な迷路歩きから一段引き上げています。 迷路だけなら、覚えればいずれ最短で走り抜けられますが、危険があると話が違う。最短が安全とは限らず、同じ道を通る回数を減らす工夫が必要になり、ルート選択がゲームになる。プレイヤーは“地図を作る”だけでなく“地図をどう使うか”まで考えるようになり、結果として判断が増えます。この判断の多さが、緊張を長持ちさせる良さになっています。

●難易度が高いぶん、“分かったときの伸び”が気持ちいい

本作は難易度が高めと整理されることが多く、最初は理不尽に感じやすい側面があります。 ただ、そこで終わらないのが良いところで、理解が一定ラインを超えるとプレイが急に安定してきます。例えば、地図の取り方が固まる、危険が出やすい行動が分かる、撤退の判断が早くなる、といった要素が揃うと、同じ屋敷が別物のように見えてくる。難しいのに、努力がちゃんと報われるタイプの難しさで、ここに達成感があります。プレイヤーの記憶に残るのは、派手な演出より、この“急に先へ進めるようになる瞬間”だったりします。

●事件がオリジナルでも、題材の説得力が保たれている

本作は原作の特定エピソードを再現するのではなく、事件や依頼周りをオリジナルに組み立てたタイプとして語られています。 ここが良い方向に働いていて、プレイヤーは余計な先入観に縛られにくい。原作を知っている人も、知らない人も、屋敷に入って標的へ迫るという目的に集中できます。さらに、モレッティー一族惨殺事件という過去の影が、ドクターZの危険さを裏打ちしてくれるので、舞台がただの迷路ではなく“入ってはいけない場所”として感じられる。この物語の温度が、探索の緊張と噛み合っているのが良かった点です。

●カセット版とディスク版の違いが、“語りがい”と“遊び直し”を生む

本作はカセット版とディスク版で解法が異なるとされており、同名タイトルでも攻略の筋がズレる可能性があるのが特徴です。 これが良い点として働くのは、単なる移植の集合ではなく、環境によって体験が変わりうることです。ある版で通じた手順が別版では通じないとなると、プレイヤーは“丸暗記”に頼れません。その代わり、地図化やリスク管理といった根本の技術が磨かれ、結果として遊びが深くなる。さらに、当時のユーザー同士の情報交換を盛り上げる要素にもなり、思い出として残りやすいポイントになっています。

●対応機種が多く、当時のPCユーザーに届きやすかった

PC-6001、PC-8001、PC-8801、MZ-2000/2200、FM-7/8、X1といった複数機種に展開された作品として整理されています。 この広さは単に販路が広いというだけでなく、当時のPCゲーム文化の中で“話題が共有されやすい”ことにも繋がります。同じタイトルを別の機種で遊んだ人がいるから、比較が生まれ、口コミが増える。しかも三次元迷路という性格上、表示の違い・操作感の違いが体験の印象に影響しやすく、語りどころが多い。多機種展開が作品の存在感を押し上げた点は、素直に良かったところと言えます。

●価格や規模感がちょうどよく、“挑戦してみる”気持ちになりやすい

資料データでは、PC-8801版の定価が2,800円として整理されています。 もちろん当時の金額感は状況によって違いますが、レトロPCのアドベンチャー作品としては比較的手を出しやすい印象を持ちやすく、題材の知名度も後押しします。結果として、難しめの探索ゲームでありながら、多くの人が一度は触れてみる機会を得た。広がりがあるからこそ、今でも名前が残り、プレイ記録や回顧が語られる土壌になった点は、作品の良さとして評価できます。

●総まとめ:良かった点は“尖った遊びを、題材で正当化できた”こと

本作の良かったところをまとめると、三次元迷路探索という尖った構造を、ゴルゴ13の任務感と屋敷潜入の緊張でしっかり支えている点に尽きます。 罠や警備の存在でルート思考が生まれ、難易度の高さが学習の快感に変わり、媒体差が遊び直しと語りの余白を作る。万人向けの分かりやすさではなく、理解した人ほど深く刺さる設計だからこそ、良かった点がはっきり残るタイプの作品です。

■■■■ 悪かったところ

●期待とのズレ:タイトルと説明から想像する“派手さ”が少なめ

本作でまず不満点として挙がりやすいのは、「ゴルゴ13」という題材から連想する体験と、実際の遊びの中心がズレやすいことです。説明上はアクションとして扱われる一方、実態は屋敷内を捜索する3D迷路的な探索が主軸で、銃撃戦の爽快感を前面に押し出した作品ではありません。 この設計は“渋さ”として評価される反面、購入動機が「ゴルゴで撃ち合いたい」「スパイ映画っぽく派手に動きたい」だった人ほど肩透かしになりやすい面があります。特に当時はパッケージ情報や広告からゲーム性を想像して買う比率が高かったので、最初の数十分で「思っていたのと違う」となってしまうと、面白さの核心(探索の学習)に届く前に離脱が起きやすいのが弱点です。

●難易度の高さが“面白さの入口”を狭くしている

三次元迷路探索は、理解が進むほど面白くなる反面、理解が進むまでが長いジャンルです。本作も「屋敷を歩き回ってドクターZを倒す」「アドベンチャーというより3D迷路」という整理がされるように、ゲームの核が“空間把握”と“安全手順”にあります。 ところが、ゲーム側がプレイヤーの学習を手厚く支える作りではないため、初心者は失敗の理由が掴みにくく、同じミスを繰り返しがちです。結果として「面白くなる前に疲れる」という評価に繋がります。難しさが“やり応え”ではなく“入口の狭さ”として働く瞬間がある点は、悪かったところとして挙げやすいです。

●情報の少なさ:何が起きているのか分かりにくい場面が出やすい

3D迷路型の古典作品に共通する弱点として、画面に出る情報が少ないため、プレイヤーが状況判断を誤りやすいという点があります。本作も、屋敷の通路や分岐を“限られた視界”で捉えながら進む構造で、迷ったときの手がかりが乏しいと感じやすい。 また、罠や警備が存在する設定である以上、失敗の原因は「判断ミス」なのか「罠の踏み抜き」なのか「敵との遭遇」なのか、複数の可能性が出ます。ところが、その原因がプレイヤーに明確に伝わらないと、「自分が何を間違えたか分からない」というストレスに直結します。学習で乗り越えるゲームなのに、学習材料が薄い瞬間がある——ここは弱点になりがちです。

●罠・敵配置の印象が“理不尽”に寄ることがある

屋敷に罠があり、部下が配置されているという設定は、緊張を生む長所でもあります。 一方で、プレイヤー側がまだ屋敷構造を理解できていない段階だと、危険の密度は“恐怖”ではなく“理不尽”として受け取られやすいです。例えば、探索範囲が狭いのに危険が頻発して先へ進めない、どの行動がトリガーになったのか分からないまま失敗が続く、といった状態になると、攻略の工夫より先に気力が削られます。難度の高さを楽しめる人と、ストレスに感じる人が分かれやすい理由の一つです。

●操作・テンポ:探索の反復が“作業”に見える瞬間がある

迷路探索は、成功のために同じルートを何度も通ることが起きがちです。本作は特に、慎重さを求める設計なので、危険地帯の手前まで戻って立て直す、入口付近から再構築する、といった展開が繰り返されやすい。 この反復自体は“訓練”として味わいにもなりますが、操作レスポンスやテンポが現代の感覚だと重く感じる場合、反復がすぐ“作業感”に変わります。短時間でのリトライが気持ちよく回るタイプではなく、じっくり取り組む体質のゲームなので、そこが合わない人には欠点になります。

●版・機種差が混乱を招く:攻略情報がそのまま通じない可能性

本作はカセット版とディスク版で解法が異なる、と整理されています。 この特徴は“語りがい”でもある一方、悪い方向に出ると「人の攻略が役に立たない」「同じタイトルなのに話が噛み合わない」という混乱になります。実際、広告で機種ごとにシナリオが異なる趣旨があった一方で、PC-8801版とPC-8001版は同一に感じた、という趣旨の体験談も見られます。 このあたりは当時の移植事情を知っている人ほど納得しやすい反面、プレイヤー目線では“情報の不一致”としてストレスになり得ます。どの版の話をしているのか確認しないと、攻略会話が成立しにくい点は、欠点としてはっきりあります。

●価格差・媒体差の納得感:環境によって満足度が揺れやすい

資料では、例えばFM-8/7向けにテープ版とFD版が並記され、価格も差がある形で整理されています。 この時代は媒体が変われば体験も変わりやすく、ロードやテンポ、実装の差がそのまま“遊びやすさ”に影響します。つまり、ある環境では程よい難しさでも、別環境ではテンポが悪く感じて難しさが増幅する、ということが起きがちです。「同じタイトルを買ったはずなのに、体験が思ったより違う」問題は、当時のマルチ展開作品につきまとう欠点で、本作も無縁ではありません。

●ストーリー体験の弱さ:事件名の重さに対して“読ませる量”は多くない

タイトルに“モレッティー一族惨殺事件”とあるため、濃密なサスペンスや推理の読み物を期待する人もいます。しかし、本作の中心はあくまで屋敷探索で、物語の読み解きより“到達する手順”が前に出やすい構造です。 ここは好みの分岐点で、探索と任務感を楽しむ人には十分でも、「事件の真相を文章で追いたい」「登場人物のドラマを見たい」タイプの人には薄味に映る可能性があります。原作ファンほど、物語面の満腹感に関して期待とのギャップが出やすい部分です。

●総まとめ:欠点は“尖った設計”の裏返し

悪かったところを一言でまとめるなら、本作は「探索の緊張」を強く出すために、分かりやすさ・親切さ・派手さを相当切り捨てている、という点です。実態が3D迷路探索であること、版によって解法が変わりうること、情報が少なく学習が難しいこと——これらはすべて、刺さる人には強烈な個性になりますが、合わない人には明確な欠点になります。 だからこそ本作は、万人向けの“おすすめ”というより、尖った体験を求める人にだけ強く残るタイプの作品として語られ続けています。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

●前置き:本作は“キャラを会話で掘る”より、“役割で立たせる”タイプ

『ゴルゴ13 モレッティー一族惨殺事件』は、キャラクター同士の長い掛け合いやドラマで魅せるというより、屋敷探索の緊張の中で「その人物が何者で、どんな危険を背負っているか」を輪郭として感じさせる作りになっています。実態が3D迷路を軸にした探索で、目的が標的(ドクターZ)の排除に絞られているため、キャラクターは“登場時間の長さ”ではなく“任務の意味を支える役割”として記憶に残りやすいんですね。 だからこそ、好きなキャラクター談義も「この人物の描写が厚いから好き」というより、「この役割がゲーム体験と噛み合っていて好き」「この存在が緊張感を生んでいて好き」という語り方になりやすいのが特徴です。

●好きなキャラクター1:ゴルゴ13(プレイヤーの“手順”が、そのまま人格になる)

やはり一番に挙がりやすいのは主人公のゴルゴ13です。本作のゴルゴは、派手な演出で“凄腕感”を見せるというより、プレイヤーの行動がそのまま「プロの作法」に見える瞬間を作ってくれます。 たとえば、分岐で即断しない、危険地帯では深追いせず撤退を優先する、マップを作って侵入経路と退路を確保する——そういう地味な行動が積み重なったとき、「この冷静さこそゴルゴ」という納得が生まれます。つまり、ゴルゴの人格が台詞で語られるのではなく、プレイヤーの指先と判断で立ち上がる。その設計が好き、という意見はかなり多いタイプです。 また、原作のゴルゴが持つ“感情の薄さ”は、探索ゲームの反復と相性がいいのもポイントです。失敗しても感情的にならず、原因を分析して次の試行で改善する。これを自然に促す主人公像として、ゴルゴという存在はかなり強い。プレイヤーが上達した分だけゴルゴが“よりゴルゴらしく”見えてくるので、長く遊ぶほど愛着が湧きやすいキャラクターです。

●好きなキャラクター2:ドクターZ(“屋敷そのもの”として立ちはだかる標的)

次に名前が挙がりやすいのがターゲットであるドクターZです。ドクターZは、単に最後に倒される相手というより、屋敷に仕掛けられた罠や警備の配置、事件の影の濃さを背負った存在として機能します。屋敷の危険さが増すほど、「こいつが全部用意した」と思えるぶん、憎しみと同時に妙な存在感が育っていく。 好きになる理由も独特で、「カッコいいから好き」ではなく、「悪役としてわかりやすく嫌いになれるのが良い」「屋敷の空気を作っている黒幕感が好き」「過去の事件の影を背負っているのが良い」という方向に寄りやすいです。 さらに面白いのは、ドクターZの“強さ”そのものより、「ここまで厳重にしている時点で厄介な相手」と感じさせる演出が先に来るところです。プレイヤーは、姿を見る前から相手の性格を想像してしまう。実際に対面する瞬間の印象がどうであれ、そこへ至るまでの道のりで“勝手に怖くなっている”——この設計が、ドクターZを記憶に残す理由です。

●好きなキャラクター3:屋敷の警備(名もなき“仕事人”たちの圧)

キャラクター談義としては一段マニアックですが、「警備の存在が好き」という声も出やすいタイプです。彼らはドラマを語る役ではないのに、屋敷探索の現実味を底上げする“圧”として効いています。罠だけならパズルとして処理できますが、警備がいると「今この瞬間も誰かが見張っている」感じが出て、緊張が生き物になります。 好きになる理由も、強さやデザインの派手さではなく、「油断を許さない存在として好き」「ルートを考えるゲームにしてくれるのが好き」「遭遇の予感だけで背筋が伸びるのが好き」という、体験に直結した評価になりがちです。 逆に言えば、“嫌われ役”として優秀だから好きという意見ですね。プレイヤーが慎重になるほど、警備の価値が上がる。彼らがいるからゴルゴの冷静さが映える、という見方もできます。

●好きなキャラクター4:モレッティー一族(直接描写より“事件の重み”で残る)

タイトルにある“モレッティー一族惨殺事件”は、ゲーム上では過去の影として扱われる要素で、人物としての登場が厚いかどうかより、事件の重さが舞台の空気を決めます。 そのため「モレッティー一族が好き」という言い方は、正確には“好き”というより、「事件の存在が印象に残っている」「物語に温度が出るから良い」という語りになりやすいです。プレイヤーは屋敷を歩いているだけなのに、タイトルの事件名が頭の隅でずっと鳴り続ける。これが、単なる迷路ではない感触を生みます。 特に原作『ゴルゴ13』を知っている層だと、「依頼やターゲットがオリジナルでも、こういう“過去の汚れ”があるだけでゴルゴっぽい」と感じやすく、モレッティー一族=事件の象徴として好意的に語られることがあります。

●好きなキャラクター5:依頼人・情報提供者(想像の余白が“それっぽさ”になる)

本作は、任務ものとしての骨格がはっきりしているため、たとえ描写が簡潔でも「依頼人」「情報を渡す存在」といった役割が立つだけで、世界観の説得力が上がります。プレイヤーは、屋敷に入る理由と、標的を狙う理由が納得できれば、細部は自分で補完してしまうんですね。 この“想像の余白”が好き、という意見はレトロPC作品ではよくあります。台詞で全部説明されないからこそ、依頼人の思惑を勝手に考えたり、情報提供者の裏切りを疑ったり、脳内でスパイ映画を回しながら遊べる。ゴルゴ13という題材の強さが、こうした補完を自然にしてくれるので、「描写が少ないのに雰囲気が出るのが好き」という評価に繋がりやすい部分です。

●“好きな理由”の傾向まとめ:キャラ愛というより“体験への愛”として語られる

本作の好きなキャラクター談義は、現代のRPGのように「この子のセリフが刺さった」「関係性が尊い」といった方向より、次のような“体験と直結した理由”で語られがちです。

ゴルゴ13:自分の判断がそのままプロの人格に見えるのが気持ちいい

ドクターZ:姿を見る前から屋敷全体で黒幕感が育つのが良い

警備:探索の緊張を生む嫌われ役として優秀で、結果的に好きになる

モレッティー一族(事件):迷路に物語の温度を足す“影”として印象が強い

依頼人・情報提供者:描写の余白が想像を促し、題材の雰囲気を補強する

つまり、本作はキャラクターを“文章量”で愛でるより、“機能”で好きになるゲームです。だからこそ、ハマった人ほど「この配役が完璧」と感じやすいし、逆に合わない人はキャラの魅力を感じる前に難しさで止まってしまう。そこまで含めて、この作品らしい好き嫌いの分かれ方だと思います。

[game-7]

●対応パソコンによる違いなど

●最初に押さえる“違いの軸”:機種差というより「媒体差」が体験を分ける

『ゴルゴ13 モレッティー一族惨殺事件』を「対応機種の違い」で語ろうとすると、つい“色数”や“速度”の話に寄りがちですが、本作でいちばん決定的なのは、むしろカセット版とディスク版で解法(攻略の筋道)が異なるとされている点です。 同じ事件・同じ屋敷・同じ標的に見えても、攻略の要点や手順がズレる可能性がある。だから本作のバリエーションは「どの機種か」だけでなく、「どの媒体で遊んだか」が体験の芯を左右します。

●カセット版の特徴:探索の“緊張”に、ロード待ちと不確かさが重なる

カセット媒体でのゲーム体験は、現代の感覚だと“待ち時間”の印象が先に来ます。ただ本作に関しては、その待ち時間さえも、屋敷探索の不穏さと相性が良い側面があります。屋敷を一歩ずつ確かめるゲームは、テンポが速すぎると「雑に突っ込んで事故る」方向へ流れがちですが、カセット特有の間があることで、プレイヤーは自然に慎重になりやすい。 実際、PC-8001版のデータではTAPE(カセット)として価格情報が整理されており、当時の“テープで遊ぶゴルゴ”が一つの標準体験だったことがうかがえます。 一方で欠点もはっきりしていて、失敗→再挑戦のサイクルが重くなりやすいこと。高難度の探索ゲームほどリトライ頻度が上がるので、テンポの重さは難易度の体感をさらに尖らせます。結果として、カセット版は「ハマる人には没入が増すが、合わない人には疲労が早い」という二面性を持ちやすいです。

●ディスク版の特徴:再挑戦の回転が上がり、攻略が“技術”として立ち上がる

ディスク版(FM-7/8のディスク版など)は、一般に読み込みの扱いや運用面でカセットより有利になりやすく、再挑戦がしやすい方向へ寄ります。そして本作は、失敗を分析して“手順化”するほど面白くなるタイプなので、再挑戦しやすい環境ほど、攻略が上達しやすい。 ただし本作は、単に快適になるだけではなく、さきほど触れた通りディスク版とカセット版で解法が異なるとされています。 つまり「ディスク版はカセット版の上位互換」という単純な話ではなく、別の“任務の筋”を持った別バージョンとして捉えた方がしっくり来ます。 同じ屋敷探索でも、鍵になる手順が違うなら、プレイヤーは丸暗記に頼れません。地図の取り方、危険の避け方、撤退の判断といった“根っこの技術”が問われ、結果的にディスク版の方が「攻略がスポーツっぽくなる」感触を持つことがあります。

●FM-7/8系(FM-8/7/77系)での見え方:解像度・色・音が“雰囲気”を変える

FM-7系の資料では、本作のデータとしてスクリーンモード 640×200・8色、音源はBEEPといった情報が整理されています。 この種のスペックは、単に見栄えが良い悪いではなく、探索ゲームでは“怖さの質”に直結します。視認性が上がると迷路の判断ミスは減りますが、そのぶん「罠や警備をどう疑うか」という心理の圧が残りやすくなる。逆に、情報が粗い環境だと、迷路自体が不確かに見えて怖い。つまり機種差は、難易度の上下というより、怖さの出方(=体験の色)を変える要素になりやすいです。 また同資料では、ライセンス元としてさいとうプロダクションが明記されており、当時のキャラクター作品としての整理もしやすい形になっています。

●“オリジナル機種”の話:出自を知ると移植のクセが見えやすい

面白いのが、同じFM-7系の資料において、本作のオリジナル機種がMZ-2000とされている点です。 この情報を踏まえると、「最初に想定された表示・入力・テンポ」がどのあたりに置かれていたかを想像しやすくなります。移植が重なると、どうしても“元の設計が得意な表現”と“移植先が得意な表現”がズレることがあり、そこが作品のクセになります。本作はそもそも多機種展開で知られ、PC-6001/8001/8801、MZ-2000/2200、FM-7/8、X1など幅広い対応が挙げられています。 つまり、同じタイトルでも「動きの軽さ」「画面の雰囲気」「怖さの濃さ」「迷いやすさ」が微妙に変わりうる。レトロPCゲームらしい“同名別物感”が、ここに生まれます。

●PC-8801系(PC-8801/mkII)での受け止められ方:ADVとして整理されやすい

PC-8801系のライブラリ紹介では、本作がADVとして整理され、3D迷路的な内容であることが特徴として語られています。 この“ADVとして語られやすい”というのは、体験の方向性として重要で、撃ち合い中心のアクションというより「手順で解く」作品として理解されやすい土壌があります。PC-8801はユーザー人口も多く、同系統のADV・探索ものが語られやすかったこともあり、結果として本作の“正体(迷路探索)”が共有されやすかった、という見方もできます(ここは当時の市場感覚としての推測です)。

●PC-6001/PC-8001系のニュアンス:入力と表示の差が“迷路の手触り”を変える

PC-6001やPC-8001で遊ぶ場合、画面の表現や入力の感触が違うことで、迷路探索の印象が変わりやすいです。ここで大事なのは、「性能が低い=劣化」という単純な評価ではありません。 探索ゲームは、情報が少ないほど怖い一方、判断の根拠が薄くなるので、プレイヤーはより慎重になります。結果として、PC-6001/8001系の体験は「屋敷の闇が濃い」「足元を確かめる感覚が強い」方向に寄ることがある。特に本作のように罠や警備が前提の作品だと、視認性の違いがそのまま“疑心暗鬼の濃度”になり、記憶に残りやすい部分です。 なお、広告では機種ごとにシナリオが異なる趣旨があった一方で、PC-8801版とPC-8001版は同一に感じた、という趣旨の体験談も見られます。 こうした食い違い自体が、当時の多機種展開らしい“語りの種”になっています。

●X1版の位置づけ:媒体(カセット)込みで“同系統の体験”に寄せられる

X1については、対応プラットフォームの列挙の中でX1はカセット版として扱われる整理が見られます。 そのためX1版は、さきほど述べた「カセット版の体験(間のある探索、再挑戦の重み)」の系統に寄りやすいと考えられます。もちろん実際の手触りは実機環境にも左右されますが、本作に関しては“媒体が体験の骨格を作る”ので、X1版を語る際も媒体前提で捉えるのが分かりやすいです。

●まとめ:機種差は“優劣”ではなく、同じ任務の「温度」と「筋」の違い

本作の対応機種の違いは、単純にグラフィックが綺麗かどうか、速いかどうか、という話に回収しにくいです。 – カセット版/ディスク版で解法が異なるという設計上の違いがあり、これは体験の芯を分ける。 – FM-7系の資料では640×200・8色/BEEPなどが示され、雰囲気(怖さ・見え方)の方向性が変わりうる。 – 多機種展開の中で“同名でも話が噛み合わない”現象が起こり、当時の口コミ文化も含めて作品の個性になる。

だからこそ『モレッティー一族惨殺事件』は、一本のゲームというより、複数の環境に散らばった“同じ任務の別バージョン”として語ると面白い作品です。各機種で「屋敷の闇の濃さ」や「攻略の筋の手触り」が少しずつ違い、その差分を含めて“ゴルゴ13を動かした記憶”として残っていきます。

[game-10]●同時期に発売されたゲームなど

★ポートピア連続殺人事件

・販売会社:エニックス

・販売された年:1983年(PC版:PC-8801は6月、PC-6001は8月として知られる)

・販売価格:3,600円(PC-6001/PC-8801)

・具体的なゲーム内容:いわゆる“コマンド選択型”の推理アドベンチャーを、当時のパソコン環境に定着させた代表格。現場の聞き込みや手がかり整理を積み重ね、状況が少しずつ解けていく快感を前面に出した設計で、派手な演出よりも「情報を集めて筋道を立てる」遊びを中心に据えている。プレイヤーは事件の全体像を一気に見通せないため、目の前の会話や調査結果を頼りに仮説を作り、外れたら軌道修正していく――その“捜査の呼吸”がゲームとして成立しているのが強み。後年のADVが当たり前に使う手法の多くが、ここで「遊びとして通じる」形にまとまったことで、同時期の作品群の中でも特に語られやすい一本になった。

★ドアドア

・販売会社:エニックス

・販売された年:1983年(各機種展開の中心時期)

・販売価格:3,800円(カセットテープ)

・具体的なゲーム内容:パズルとアクションの中間にある、短い手順を磨いて上達するタイプの作品。画面内で敵をかわしながら“閉じ込め”を成立させるのが基本で、瞬間判断と先読みが同時に要求される。単純に反射神経だけを競うのではなく、盤面の形や敵の動き方を見て「この順で処理すれば安全に片付く」という最適解を探す作りが特徴。うまくいくと操作のリズムが心地よく、失敗すると一手の甘さがはっきり出るため、練習の手応えが分かりやすい。同時期の“家庭で遊べるPCゲーム”の中で、短時間でも繰り返したくなる中毒性を持ち、名が挙がりやすい代表作になっている。

★ロードランナー(PC-8801版)

・販売会社:システムソフト(ライセンス元:ブローダーバンド)

・販売された年:1983年12月

・販売価格:6,800円

・具体的なゲーム内容:穴掘りによる敵の足止めと、金塊回収→脱出という明快な目的を、面ごとのパズルとして成立させた名作。操作はシンプルでも、敵の誘導や掘るタイミングの読み合いが奥深く、同じ面でも「安全重視」「スピード重視」など攻略の方針が分かれる。面構成の妙で、慣れてくるほど“最短手順”が見えてくるのが気持ち良い一方、慣れないうちは敵に追い込まれて窮地に陥りやすい。だからこそ、プレイの積み重ねがそのまま上達になる。迷路探索型の緊張感とは別ベクトルで、同時期のPCゲームを語る上で外せない“定番”として広く名前が挙がる。

★デゼニランド(PC-8801版)

・販売会社:ハドソン

・販売された年:1983年12月

・販売価格:6,800円

・具体的なゲーム内容:言葉で状況を動かしていくコマンド入力型のアドベンチャーを、当時の“流行り”と“遊びやすさ”に寄せて大衆化した一本。舞台は巨大なテーマパーク風のエリアで、行ける場所が多く、寄り道や小ネタが探索欲を刺激する。目的に一直線で進むより、あちこちを試して「ここで何が起こるか」を確かめる楽しさが強い。入力語彙の壁はありつつも、当時としては「行動→反応→ひらめき」の回転が良い方で、ADV入門の入口として語られがち。パロディ性も相まって、プレイ体験の記憶が濃く残りやすいタイプの人気作。

★北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ(PC-8801版)

・販売会社:アスキー

・販売された年:1984年12月

・販売価格:6,800円

・具体的なゲーム内容:捜査の移動・聞き込み・推理の流れを“物語として読ませる力”に寄せたアドベンチャー。事件の地点が変わるにつれて、情報の意味が組み替わっていく作りで、最初は断片だった証言が後半に効いてくるタイプの構成が魅力。プレイヤーはコマンドを通じて状況を進めるが、単に正解コマンドを当てる遊びではなく、「捜査の順序」や「どの情報を先に取るか」が気分を左右する。重いテーマでも、地に足のついた“刑事もの”として筋が通っており、同時期のPC ADVの代表として挙げられやすい。

★サラダの国のトマト姫(PC-8801版)

・販売会社:ハドソン

・販売された年:1984年7月

・販売価格:6,800円

・具体的なゲーム内容:柔らかい世界観と、謎解き中心の進行を組み合わせたアドベンチャー。会話やアイテムの扱いを通じて障害をほどいていくが、雰囲気は“難解な推理”より“童話的な冒険”に寄っていて、プレイヤーの気持ちを明るい方向へ運ぶ設計が特徴。何をすべきかが見えにくい場面でも、世界の手触りが親しみやすいので「とりあえず試してみる」気分になりやすい。結果として、ADVが苦手な人でも記憶に残りやすく、同時期の作品として名前が上がることが多い。

★ザ・ブラックオニキス(PC-88系)

・販売会社:BPS(ビーピーエス)

・販売された年:1984年1月(PC88)

・販売価格:7,800円(PC88)

・具体的なゲーム内容:迷宮探索を中心に、パーティ編成・資源管理・位置取りといったRPGの“手順の面白さ”を押し出した作品。派手な演出よりも、迷宮に入る前の準備と、入ってからの慎重な判断が勝敗を決める。戦闘の一手一手が軽くないため、ミスが積み重なると撤退判断が必要になり、そこが緊張を生む。攻略が進むにつれて「安全な稼ぎ」「危険地帯の抜け方」「回復資源の読み」など、自分なりの運用が固まっていくのが醍醐味。同時期の国産RPGを語るうえで“基準点”になりやすく、人気・影響力ともに大きい。

★夢幻の心臓(PC-88系)

・販売会社:クリスタルソフト

・販売された年:1984年3月(PC88)

・販売価格:ディスク版8,800円/テープ版4,800円

・具体的なゲーム内容:RPGの枠組みの中で、“世界を歩く”よりも“状況を選び取る”感触が強い作品として語られやすい一本。探索・戦闘・成長のサイクルはあるが、プレイヤーがやるべきことを自分で組み立てる自由度があり、序盤の動き方で難度の体感が変わる。テープ/ディスクで価格が分かれている点からも分かる通り、同時期のPC RPGは媒体差が体験のテンポを左右しがちで、本作も「腰を据えて試行錯誤する」方向と相性が良い。じわじわ強くなっていく快感と、危険を嗅ぎ分ける慎重さが同居しており、当時のRPG熱を語る際に候補として挙がりやすい。

★ハイドライド(PC-88系)

・販売会社:T&E SOFT

・販売された年:1984年12月(PC88版の時期として整理される)

・販売価格:6,800円(PC88)

・具体的なゲーム内容:アクションとRPGの要素を“手軽な操作”に寄せて混ぜた、早い時期のアクションRPGとして知られる。敵と接触するだけで戦いが進む仕組みや、攻撃/防御の切り替えといった発想が、当時としてはとっつきやすさと緊張感を両立させた。レベル上げで強くなるRPG的な安心感がある一方、油断するとあっさり倒される場面もあり、探索ルートと戦い方の選択が重要になる。派手な物語を追うより「危険地帯をどう踏破するか」に面白さの比重が置かれていて、同時期のRPG系作品の中でも、遊びの形が分かりやすい代表例として挙げられがち。

★南太平洋アドベンチャー(PC-88系)

・販売会社:デービーソフト

・販売された年:1983年11月

・販売価格:4,500円

・具体的なゲーム内容:“未知の土地での探索”を、コマンド入力中心のADVとして味わわせるタイプ。場所を移動しながら状況を確認し、危険の気配があるなら準備や回避を考える――そうした“冒険の手順”が主役になる。展開はスピーディーというより、少しずつ情報を集めて安全策を積み上げる感じで、成功すると「自分の判断で切り抜けた」納得が残る。大作のような派手さよりも、遊びの骨格が分かりやすいこと、そして当時のテープ作品らしい“想像の余白”が濃いことが持ち味で、1983年前後のPCアドベンチャーの一角として名前が挙がることがある。

●まとめ(この章の見取り図)

1983〜1984年前後は、アドベンチャーが“言葉で世界を動かす面白さ”を広げ、RPGが“迷宮・育成・資源管理”を軸に定番化し、パズル/アクションが“短い手順の洗練”で中毒性を作った時期でした。上の10本はその流れをそれぞれ別の角度から体現していて、『ゴルゴ13 モレッティー一族惨殺事件』のような「探索の緊張」を味わう作品と並べると、当時のPCゲームが“何で勝負していたか”が立体的に見えてきます。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

[新品]ゴルゴ13[B6版] (1-219巻 最新刊) 全巻セット

ゴルゴ13(213巻) 重慶の土龍 (SPコミックス) [ さいとう・たかを ]

評価 4.67

評価 4.67【中古】 ゴルゴ13 プレミアムBOX/さいとうたかを,出崎統,杉野昭夫(キャラクターデザイン・作画監督),瑳川哲朗(劇場版),玄田哲章..

【中古】 ゴルゴ13(205) ドローン革命 SPC/さいとう・たかを(著者)

ゴルゴ13 II 【DVD】

【中古】ゴルゴ13 207/ さいとうたかを

【中古】 ゴルゴ13(200) 亡者と死臭の大地 SPC/さいとう・たかを(著者)

ゴルゴ13 (1) [ さいとうたかを ]

評価 5

評価 5

![[新品]ゴルゴ13[B6版] (1-219巻 最新刊) 全巻セット](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0020/ko-48_01.jpg?_ex=128x128)

![ゴルゴ13(213巻) 重慶の土龍 (SPコミックス) [ さいとう・たかを ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6632/9784845866632_1_2.jpg?_ex=128x128)

![ゴルゴ13 (1) [ さいとうたかを ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5228/4934569635228.jpg?_ex=128x128)

![ゴルゴ13(210巻) 英雄は、風の中で眠る (SPコミックス) [ さいとう・たかを ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2795/9784845862795_1_2.jpg?_ex=128x128)