【2026年02月19日発売】 メビウス|Mobius BURAI MSX2コンプリート【Switch】 【代金引換配送不可】

【発売】:スクウェア

【対応パソコン】:MSX

【発売日】:1987年

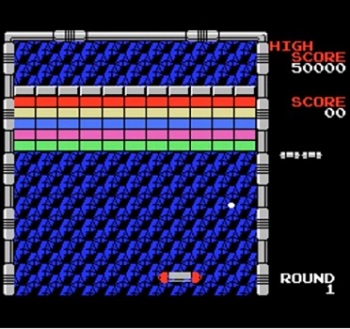

【ジャンル】:アクションゲーム

■ 概要

映画『エイリアン2』の衝撃をそのまま家庭用コンピュータに移植

1987年、スクウェア(現スクウェア・エニックス)が発売した『エイリアン2(ALIENS)』は、20世紀フォックスの大ヒット映画『エイリアン2』(ジェームズ・キャメロン監督)を題材にした公式ライセンス作品である。対応機種は日本国内で普及していた8ビットパソコン「MSX」。当時のスクウェアは、ファミコン向けRPG『ファイナルファンタジー』を世に出す以前の時期であり、パソコンゲーム市場でも意欲的に海外映画とのタイアップ作品を展開していた。その中でもこの『エイリアン2』は、同社が持つグラフィック技術とゲーム性を融合させた野心的なタイトルとして知られている。

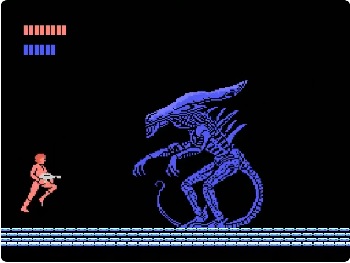

プレイヤーは宇宙海兵隊の一員として、映画に登場する植民地「LV-426(エイカロン)」を舞台に、巣食うエイリアンたちを殲滅するミッションに挑む。画面は俯瞰視点のアクションシューティング形式で、当時としては高い緊張感と臨場感が味わえる構成となっていた。MSXのハード性能を最大限に活かし、ダークトーンのグラフィックや独特のBGMによってSFホラー映画さながらの空気感を演出している。

映画の再現性とゲーム性の融合

『エイリアン2』は、単なるアクションゲームに留まらず、映画の世界観やキャラクターを忠実に再現している点が特筆される。主人公リプリーをはじめ、ヒックス、ハドソン、ニュートなどの登場人物が簡易的なドット絵で再現され、プレイヤーは彼らを操作して、コロニー内部を探索する。特定のステージでは「救出」「防衛」「脱出」といった複数の目的が設定され、進行状況によってイベントが分岐する演出も盛り込まれていた。

また、エイリアンの巣やフェイスハガーの襲撃など、原作の名場面を想起させるシチュエーションが随所に登場する。限られたメモリ容量の中で、原作映画の緊迫したムードを再現するための設計が光っており、プレイヤーは常に「次に何が起こるか分からない」という恐怖と興奮に包まれる。特に、マザーエイリアンと対峙する終盤のステージは、当時のプレイヤーにとって忘れ難いクライマックスだったと語られている。

ゲームシステムと操作性の特徴

MSX版『エイリアン2』の操作は、方向キーによる移動と、ショットボタンによる射撃を基本とする。操作キャラクターは複数存在し、ステージによって交代しながら任務を遂行していく。武器はパルスライフル、火炎放射器、グレネードランチャーなど、映画に登場した兵器がそのまま登場。弾薬数に制限があり、使い切ると無防備になるため、戦略的な弾数管理が求められた。

さらに、MSXという制約の中で導入された「仲間の救出」や「時間制限」などの要素がプレイヤーにプレッシャーを与え、単純なシューティングとは異なる緊張感を生み出した。背景グラフィックも非常に凝っており、暗闇の中に点滅する警報灯や、スモークを模したグラデーションが印象的だった。こうした演出は、当時のプレイヤーに「映画を操作しているかのような感覚」を与えたと評される。

音楽と効果音の工夫

MSXのFM音源対応モデルでは、低音の効いた不協和音が鳴り響く重厚なBGMが流れる。敵が出現するたびに不気味なSEが鳴り、プレイヤーの緊張感を高める。特に、エイリアンの出現時の「金属音」とも「悲鳴」ともつかぬ電子音は、MSXファンの間で強烈な印象を残した。音の少ない環境で、あえて静寂を活かす演出も多く、サウンド面での完成度は高かったといえる。

販売背景と当時のスクウェアの立ち位置

『エイリアン2』の発売当時、スクウェアはまだファミコン市場への本格参入前であり、主にパソコン向けゲームを手掛けていた時期である。映画のライセンス作品としては、『ザ・スティング』『ブレードランナー』などの海外映画に着想を得た作品もいくつか存在しており、『エイリアン2』はその中でもとりわけ完成度が高く、映画ファンとゲームファンの両方から注目を集めた。

価格は定価6,800円(カセットテープ版とディスク版の2形態)で販売され、当時としては比較的高価な部類に入る。しかし「映画の世界を家庭で体験できる」というキャッチコピーが話題を呼び、SF映画ファンを中心に支持を得た。また、パッケージにはリプリーがパルスライフルを構えるイラストが描かれており、映画のポスターを彷彿とさせるデザインで、コレクターズアイテムとしても人気が高かった。

当時のMSXゲーム市場における位置づけ

1987年は、MSX2以降の高性能機が登場し、グラフィック表現や音源性能が飛躍的に進化していた時代である。スクウェアの『エイリアン2』は、まさにその転換期に登場したタイトルであり、「MSXでもここまで映画的な表現が可能なのか」と感嘆するユーザーも多かった。アクションシューティングというジャンルにおいても、映画ライセンスを巧みに生かした構成が他のタイトルと一線を画しており、後の作品にも影響を与えた。

MSXユーザーの中では、「洋画の雰囲気を最も忠実に再現した国産タイトル」として語り継がれており、ファンサイトや動画配信などでもしばしば再評価されている。実際にプレイしてみると、その難易度や恐怖演出のバランスが絶妙で、単なる移植ではなく、スクウェアが持つゲームデザインのセンスが随所に感じられる一作である。

■■■■ ゲームの魅力とは?

映画の緊迫感をそのまま再現したサスペンス性

『エイリアン2(MSX版)』の最大の魅力は、映画『エイリアン2』が持つ恐怖と緊張を、限られた8ビット機の環境下で巧みに再現している点にある。プレイヤーが操作するリプリーたちは、暗く広い基地の中を懐中電灯の明かりだけを頼りに進む。敵がどこから現れるか分からない不安感、限られた弾薬、そして時間制限。これらの要素が組み合わさることで、常に「生き残るために戦う」という映画的な緊張感を体験できる。 ゲーム中には明確なBGMがほとんどなく、足音やドアの開閉音、遠くで聞こえるエイリアンの唸り声など、環境音がプレイヤーの不安を煽る。特に、敵の姿が画面に現れる直前のわずかな“静寂”が絶妙で、プレイヤーの集中力を高める効果を持っていた。

探索と戦闘のバランス

『エイリアン2』は単なる射撃ゲームではない。むしろその核心は「探索と判断力」にある。プレイヤーはマップを探索しながら、仲間の救出やエイリアンの巣の破壊といった任務を遂行していく。敵を倒すだけでなく、「どのルートを選ぶか」「どのタイミングで攻撃するか」といった判断が重要で、映画のようなドラマ性が自然と生まれている。 また、基地内部には複雑な構造が広がっており、ドアを開けるためにキーアイテムを探す必要がある。限られた時間内に目的を果たすため、プレイヤーは焦燥感と達成感の両方を味わうことになる。

キャラクターごとの役割と個性

本作では複数のキャラクターが登場し、それぞれ異なる能力を持っている。リプリーは平均的な能力を持ち、安定した戦闘を行える。一方、ヒックスは攻撃力に優れ、敵の殲滅に向いている。さらに、バスクエスは射撃速度が速く、短時間で敵を倒すのに適している。このようにキャラ選択によってプレイスタイルが変化するため、同じステージでも戦略を変える楽しみがあった。 また、仲間が倒れると即座にミッション失敗になる場合もあり、「チーム全員で生き残る」という映画的テーマをゲーム上でも体験できた。

グラフィック演出の完成度

MSXの描画能力を最大限に活かしたグラフィックも本作の大きな魅力の一つだ。暗闇の表現や、血液を模したアニメーション、エイリアンの滑らかな動きなど、1987年当時としては非常にリアルな描写がなされていた。特にマザーエイリアンの登場シーンでは、画面全体を覆う巨大なドットキャラクターが出現し、プレイヤーを圧倒した。この演出は多くのMSXファンの記憶に強く残っている。

制限が生む緊張感

弾薬・時間・体力が制限されていることも、本作のスリルを高める要因だった。むやみに撃てば弾が尽き、慎重すぎると時間切れ。つまりプレイヤーには「勇気と冷静さの両立」が求められる。プレイヤーの腕前と心理戦が試されるこのバランスこそ、『エイリアン2』が他のアクションゲームと一線を画していた理由といえる。

リプレイ性と探求欲

ステージごとにマップ構造が異なり、クリアするたびに新たな発見があるため、プレイヤーは何度も挑戦したくなる構成になっている。隠しルートや救出できる人数によってエンディングが変化する要素もあり、当時としては非常に先進的だった。すべての仲間を救出した場合のみ見られる真のエンディングも存在し、プレイヤーに再挑戦を促す動機付けとなっていた。

総評としての魅力

『エイリアン2』は、MSXというハードの限界に挑んだ「映画的体験ゲーム」として今なお語り継がれている。その緊張感・映画的演出・戦略性の三拍子が揃った完成度は、単なるキャラクターゲームの域を超えたものであり、スクウェアの技術力とセンスを証明する作品であった。

■■■■ ゲームの攻略など

序盤の基本操作と立ち回り方

『エイリアン2(MSX版)』の攻略で最初に重要となるのは、操作と戦術の理解である。プレイヤーは方向キーで移動し、ショットボタンで攻撃、サブキーで武器の切り替えを行う。ステージは迷路のように入り組んでおり、最初のうちは地形を覚えることが生存の鍵となる。序盤は敵の出現数が少ないが、無駄に弾を使わないことが鉄則。特にフェイスハガーは出現後の動きが速く、パターンを掴むまでは避けるよりも先制攻撃を心がけるとよい。 敵を倒すと弾薬や体力回復アイテムを落とす場合があるが、アイテムの出現位置はランダムに近いため、安定攻略にはルートの最適化が欠かせない。序盤の数ステージでは、通路の端や死角をうまく使い、敵の行動範囲を制限して撃破するのがポイントだ。

中盤以降の戦闘テクニック

中盤になると、敵の種類と数が増加し、単独で進むと瞬く間に囲まれてしまう危険がある。そのため、攻略の鍵は「先読み」と「位置取り」。エイリアンはランダムではなく、特定のエリアに入った瞬間に出現するパターンが多い。プレイヤーが敵の出現方向を把握し、進行方向とは逆側に退避できる位置を確保しておくことで、ダメージを最小限に抑えることができる。 火炎放射器は広範囲に攻撃できるため、複数の敵を相手にする際に非常に有効。ただし、燃料の消費が激しく、使用タイミングを見極める必要がある。特に巣を焼却するミッションでは、燃料を温存することがクリア条件に直結する。

終盤のボス攻略とマザーエイリアン戦

最終局面では、映画でもおなじみの「マザーエイリアン」との直接対決が待っている。画面を埋め尽くすほどの巨大なボスで、通常の弾丸ではほとんどダメージを与えられない。攻略のポイントは、巣の中に配置された“冷却装置”を破壊してから攻撃を加えること。これによりマザーの防御が一時的に下がる。攻撃のチャンスは限られているため、短時間で集中砲火を浴びせる必要がある。 また、巣の中では小型のフェイスハガーやウォーリアー型エイリアンが無限に出現するため、先に通路の敵を片付けてからボス部屋に突入するのが定石。火炎放射器を温存し、グレネードを数発残しておくと撃破が安定する。

救出ミッションの重要性

本作の特徴的な要素の一つが「仲間の救出」である。ステージ内に散らばった仲間を全員救出することが、エンディングの分岐条件に直結する。仲間を助けずにステージをクリアしてもゲームは進行するが、最終的な結末が変化する仕組みだ。救出対象のキャラは敵の巣や部屋の奥に囚われている場合が多く、敵を倒すだけではなく「救出優先ルート」を考える戦略が求められる。 救出成功時には短い効果音が鳴り、ミッション完了の達成感を味わえる。この演出がプレイヤーのモチベーションを支える要素の一つになっていた。

隠し要素と裏技

当時のパソコンゲームらしく、本作にもいくつかの隠し要素や裏技が存在する。例えば、特定のキーを押しながらタイトル画面で待機すると、難易度設定が変わる「ハードモード」への切り替えが可能。また、ある条件を満たすことで「リプリー専用強化スーツ」が一時的に使用できるモードも存在し、耐久力と攻撃力が上昇する。 他にも、一部のマップでは壁の一部を通過できる「隠しルート」があり、これを利用すると通常より短時間でステージを攻略できる。ただし、これらの情報は当時の攻略本やゲーム雑誌『MSXマガジン』『Beep』などでしか知られておらず、現代ではプレイヤー間の研究によって再発見されている。

初心者向けのプレイアドバイス

初めてプレイする場合は、まず難易度を「ノーマル」に設定し、敵の配置パターンを覚えることから始めるのが良い。焦って進むよりも、敵の出現方向を見極めながら一歩ずつ確実に進むことが成功への鍵だ。また、弾薬は敵を倒す以外にも「物資コンテナ」を破壊して補充できる場合があるため、背景のオブジェクトにも注目すると良い。 体力回復アイテムはステージごとに数が限られており、ボス戦直前に回収するのが理想。無駄な戦闘を避け、確実に必要な場面でのみ使用することが、後半の生存率を高める基本テクニックである。

クリア後の楽しみと周回プレイ

全仲間を救出し、マザーエイリアンを撃破すると「完全クリア」のエンディングが流れる。エンディングでは、リプリーが宇宙船に乗り込み脱出するシーンが簡易的なアニメーションで描かれ、映画を思わせる演出がなされている。クリア後は、ゲームの一部パラメータが変化した状態で再プレイ可能な「ループモード」が解放され、敵の攻撃が激化するため、上級者にとっても新たな挑戦となる。 この周回プレイ要素によって、本作は単なる一回クリア型のゲームではなく、長く遊べるアクションシューティングとしての魅力を持っていた。

総括:攻略を通じて体感する“生存の恐怖”

『エイリアン2』の攻略は、単に敵を撃ち倒すことではなく、プレイヤー自身が「極限状況でどう生き延びるか」を体験することにある。リソース管理、ルート選択、仲間の救出、そして限られた時間内での判断。これらの要素が絡み合うことで、プレイヤーは映画さながらの緊迫したドラマを自らの手で進めていく感覚を味わえる。スクウェアが手掛けたこの作品は、MSX時代の名作として、今なお多くのレトロゲームファンに語り継がれている。

■■■■ 感想や評判

当時のプレイヤーたちの率直な反応

1987年に発売された『エイリアン2(MSX版)』は、当時のユーザーから「映画の緊迫感を見事に再現したゲーム」として注目を集めた。特に、映画のストーリーを忠実に再構築した展開や、エイリアンの不気味な挙動、暗闇を進む恐怖演出などが高く評価された。一方で、「操作が難しく、初見ではクリアが困難」という意見も多く、賛否が分かれた点も本作の特徴だった。 プレイヤーたちの間では、「これほど本格的な恐怖を味わえるMSXソフトは他にない」といった熱烈な声も上がり、ファミコン中心の市場の中で、異彩を放つ大人向けゲームとしての評価を得ていた。

当時のゲーム誌によるレビュー評価

1987年~1988年当時、『Beep』『MSXマガジン』『コンプティーク』などのパソコン誌でも『エイリアン2』は頻繁に取り上げられた。『Beep』誌のレビューでは「映画の雰囲気を最大限に再現したホラーアクションの傑作」と紹介され、特にサウンドと照明効果に関する評価が高かった。 一方で、『MSXマガジン』では「難易度が非常に高く、一般ユーザーには敷居が高い」とも評され、熟練者向けのタイトルとして位置づけられていた。実際、ステージのマップ構造が複雑で、攻略に時間を要するため、読者投稿欄では「まるで映画のような緊張感と、理不尽な難しさが同居している」との意見も多かった。

ゲームデザイン面の評価

本作はスクウェアの技術的挑戦が随所に見られる作品として、後年になって再評価された。特に、映画の映像表現を意識した「カメラ的演出」が当時としては革新的だった。プレイヤーの移動に合わせて視界が制限され、見えない部分から敵が襲ってくる構成は、後のホラーゲームの基礎となる「視界演出」の原型とも言える。 さらに、BGMをあえて最小限に抑えたサウンド設計も特徴的で、「音がないことが恐怖を生む」という演出が斬新だと評価された。この静寂と緊張のコントラストは、後年のサバイバルホラー作品(『バイオハザード』など)にも通じる方向性を予見していたとも言われている。

プレイヤーの感想に見る“映画的体験”

多くのプレイヤーは「自分が映画の登場人物になったような感覚を味わえた」と語っている。特に、暗い通路を一歩ずつ進む時の緊張や、仲間を救出できたときの安堵感は、他のゲームにはない没入感を生み出していた。 「敵を倒すゲーム」というより、「生き延びることが目的のゲーム」として受け取られており、この“生存ホラー”的なアプローチが新鮮だった。映画『エイリアン2』を見ていたファンからも、「リプリーたちの絶望的な戦いを自分で体験できる」という感想が多く寄せられていた。

グラフィックと演出への評価

MSXという制限の多いプラットフォームにもかかわらず、グラフィック面の完成度は驚異的だった。特にマザーエイリアン戦での迫力あるドット表現や、背景の細部まで描かれた巣の描写には「当時の技術では考えられない」と称賛が集まった。 また、キャラクターの動きも丁寧に作られており、敵が壁や天井を這うモーションが再現されている点に驚くユーザーも多かった。こうした“映画の一場面を操作できる感覚”が、本作の最大の売りであり、ファンの心に深く刻まれている。

一部で指摘された課題点

高い評価の一方で、「難易度の高さ」「操作レスポンスの重さ」「一部の敵AIの理不尽さ」などが問題視された。特にMSX1でプレイした場合、動作速度がやや遅く感じられる箇所があり、スムーズな操作が難しいという意見もあった。 また、ゲームオーバー時にコンティニューが限られているため、「一度のミスでやり直しになるのが厳しい」との声も多く、初心者には不親切な設計と捉えられることもあった。しかし、これらの要素が逆に“極限状態のリアルさ”を演出しており、「恐怖を体験する」という点では成功していたとも言える。

現代のレトロゲームファンによる再評価

21世紀以降、レトロゲームブームの再燃により『エイリアン2』は再び注目を浴びている。プレイ動画やリメイク検証などを通じて、「MSX時代におけるサバイバルホラーの先駆け」として語られることが多くなった。 また、スクウェアが後に手掛けるシリアスなRPG群(『ファイナルファンタジーVI』『フロントミッション』など)にも通じる“重厚な世界観づくり”の原型として、クリエイティブ面からも再評価されている。特に、限られたリソースで物語性を構築する手法は、今日のインディーゲームにも通じると指摘されている。

メディアとファンコミュニティの反響

近年では、YouTubeやニコニコ動画などで実況プレイが公開され、初見プレイヤーが感じる“恐怖と緊張”が再び共有されている。コメント欄では「1987年のゲームとは思えない完成度」「音が怖すぎてイヤホンで遊べない」といった声が寄せられており、時代を超えてもなおその恐怖演出が通用することを証明している。 さらに、海外のMSXファンサイトでも「ALIENS for MSX」は“most cinematic 8-bit horror game”と称され、日本国外でもカルト的な人気を保っている。スクウェアの黎明期における実験的傑作として、世界的に評価が再び高まっている。

総括:恐怖と芸術性が融合した異色の名作

『エイリアン2』は単なる映画のタイアップ作品に留まらず、“恐怖をデザインする”という概念をゲームに落とし込んだ先駆的な一作だった。操作の重み、暗闇の演出、音の静寂、そして映画的な展開。これらすべてが調和し、プレイヤーに「緊張と没入の物語体験」を提供していた。 発売から数十年経った今でも、ホラーゲーム史を語るうえで欠かせない存在として語られ続けており、MSXというプラットフォームの可能性を最大限に引き出した“伝説のスクウェア作品”として位置付けられている。

■■■■ 良かったところ

映画を忠実に再現した世界観の再現度

『エイリアン2(MSX版)』の魅力の中でも特筆すべきは、1986年公開の映画『エイリアン2』の雰囲気を可能な限り忠実に再現している点だ。当時のMSXは8ビット機という制限があったにもかかわらず、暗く閉ざされた宇宙基地の恐怖、薄暗い照明の中で響く電子音、そして得体の知れないエイリアンの存在感を見事に描き出していた。 特に「LV-426」の植民地内部を模したステージデザインは、映画ファンなら誰もがニヤリとするほど細部まで作り込まれており、ドアの形状、通路のレイアウト、監視モニターの表示など、原作を知る人々には堪らない演出だった。 また、キャラクターたちの台詞やイベントの配置も映画に忠実で、リプリーが仲間を救出する姿や、ニュートとの再会を思わせる演出など、ファンにとって心を震わせる要素が随所に盛り込まれていた。

緊張と恐怖が共存するゲームデザイン

本作は単なるシューティングゲームではなく、「心理的な恐怖」と「戦略性」を融合させた構成が秀逸だった。暗闇の中で限られた視界を頼りに進むプレイヤーは、いつ現れるか分からない敵に神経を尖らせることになる。その一瞬の油断が命取りになるため、常に“張り詰めた状態”でプレイすることを強いられる。 しかし、その緊張感こそが『エイリアン2』の本質であり、プレイヤーを物語の登場人物に変える最も重要な要素でもあった。戦闘においては、銃撃音の反響や敵の断末魔が不気味に響き、画面上の小さなドットが信じられないほど生々しい恐怖を喚起する。

ゲームとしての完成度と戦略性

弾薬管理・仲間救出・マップ探索という3つの要素が絶妙に組み合わさり、プレイヤーに戦略的な判断を求めるゲーム性が高く評価された。単に敵を倒すだけでなく、限られた時間の中で最適なルートを見つけ、仲間を助けながら脱出するという構造が、従来のアクションゲームにはない深みを生み出していた。 また、武器ごとに特性が異なり、火炎放射器は範囲攻撃、パルスライフルは精密射撃、グレネードは高威力というように、状況によって最適な選択が求められる。この「判断の緊張感」がプレイヤーを引き込み、1ステージを終えるたびに強烈な達成感を与えていた。

グラフィックの質感と雰囲気作りの巧みさ

MSX2に対応したグラフィックモードでは、暗い色調を活かしたライティング効果が印象的で、画面の奥行きを感じさせる表現が随所に施されていた。特に、警報ランプが点滅するシーンや、煙を模したパターンがゆらめく場面などは、まるで映画の1コマを見ているような没入感を生んでいる。 また、敵キャラクターのデザインも秀逸で、エイリアンの独特なフォルムを限られたドット数で再現しており、特にマザーエイリアンの迫力ある造形は当時のプレイヤーの記憶に深く刻まれている。

音楽と効果音の演出力

MSX版『エイリアン2』の音楽は、決して派手ではない。むしろ、静寂と不協和音のバランスを意図的に操ることで、プレイヤーの心理に圧力をかける構成になっている。敵が出現する直前に響く低音の電子音、爆発音、エイリアンの断末魔のような効果音などが、画面の緊張感を倍増させた。 この“音の使い方”が巧みであることは、当時のレビューでも高く評価されており、「音のない瞬間が最も怖い」と評された。特に、終盤のマザーエイリアン戦で鳴り響く電子ノイズは、恐怖と興奮が入り混じる名演出として語り継がれている。

シナリオ性とプレイヤー体験の融合

単純なステージクリア型の構成ではなく、映画の物語に沿った流れが自然に進行していく点も高評価だった。ステージごとに「救出」「防衛」「脱出」といった異なる目的が設定されており、プレイヤーの行動によって物語が展開していく。 仲間を救出できなかった場合には通信で「隊員が犠牲になった」というメッセージが流れ、プレイヤーに罪悪感すら与える。この“プレイヤーの感情を揺さぶる演出”が、『エイリアン2』を単なるアクションからドラマティックな体験へと昇華させていた。

スクウェア初期作品としての存在意義

本作は、後に『ファイナルファンタジー』で世界的成功を収めるスクウェアにとって、ゲーム表現の可能性を模索していた時代の象徴的作品でもある。制約の多いMSXという環境で、物語性・映像表現・音響演出を融合させた本作は、同社の「ストーリー重視のゲームデザイン」への礎を築いたといえる。 つまり、『エイリアン2』は単なる映画ゲームではなく、後のスクウェア作品に通じる“体験型ドラマ”の原点でもあった。その意味でも、多くのファンにとって忘れられない実験的傑作として位置づけられている。

プレイヤーが感じた満足感

本作をクリアしたプレイヤーの多くは、「怖かったけれど、達成感がすさまじかった」と口を揃えて語っている。ゲーム中に蓄積した緊張が、マザーエイリアンを撃破した瞬間に一気に解放される感覚は、他のアクションゲームでは味わえない爽快さだった。 また、救出した仲間の数や行動次第で変化するエンディングも高評価を受けており、「何度も挑戦したくなる中毒性」があったことも本作の“良かった点”としてよく挙げられている。

総評:恐怖と挑戦が一体化した完成度

『エイリアン2(MSX版)』は、アクション・サスペンス・ドラマの要素を高次元で融合させた稀有な作品である。 「難しくても諦められない」「怖いのにもう一度やりたくなる」――その矛盾した感情こそが、本作の魅力の本質だ。スクウェアが試みた“映画体験のゲーム化”は、当時の技術を超えた情熱の結晶であり、今なおレトロゲーム史における名作として語り継がれている。

■■■■ 悪かったところ

高難易度すぎるゲームバランス

『エイリアン2(MSX版)』の最大の難点として挙げられるのは、その極端なまでにシビアな難易度である。敵の出現タイミングは容赦なく、画面外から急に襲いかかることも多いため、初見のプレイヤーが対応するのはほぼ不可能に近い。さらに弾薬数が非常に限られているため、無駄撃ちをすれば即座に詰み状態となり、結果としてリスタートを余儀なくされる場面が頻発した。 また、敵の体力が高く、1体倒すのにも複数発の弾を必要とする仕様が多くのプレイヤーを苦しめた。加えて、ステージ構造が入り組んでおり、目標地点が分かりづらいこともストレスの一因だった。結果として、多くのユーザーが「雰囲気は最高だが難易度が理不尽」と感じていたようだ。

操作レスポンスの重さと技術的制約

MSXというハードウェアの制約から、操作感はやや重く、キャラクターの動作がワンテンポ遅れて反応することが多い。特に敵が複数同時に出現するシーンでは、処理落ちが発生しやすく、弾が発射されるまでのラグによって被弾してしまうケースも多かった。 また、ドアを開閉する際や画面スクロールの切り替え時に一瞬の停止が発生するため、テンポの良さを求めるプレイヤーには不満点として映った。映画の緊迫感を再現するために設けられた要素が、結果的に「操作しづらい」「テンポが悪い」と感じさせてしまったのは残念な点である。

説明不足のゲーム設計

当時の多くのMSXゲームと同様に、『エイリアン2』もマニュアル以外でのゲーム内説明がほとんどない。目的地やミッション内容が明確に示されず、初めてプレイする人は「何をすればよいのか分からない」と戸惑うことが多かった。 特に“仲間の救出”がエンディング分岐に関わることを知らずに進めてしまうプレイヤーが多く、「全員助けたのにエンディングが同じだった」「救出をスルーしても問題ないと思っていた」など、設計上の不親切さが目立った。もし簡易的なマップ表示や任務提示のUIが存在していれば、プレイヤーの没入感を損なわずに理解を深められたかもしれない。

グラフィックの見づらさ

暗闇の雰囲気を再現するために画面全体が暗めにデザインされているが、その結果として「視認性の悪さ」が目立った。背景と敵キャラクターの色調が似ているため、攻撃のタイミングを誤るケースが多発。特に黒系の背景に対して灰色や緑のドットで描かれた敵は、動いていても見えづらい。 また、ステージによっては障害物や通路の区別が不明瞭な箇所もあり、プレイヤーが進行できるルートを探して迷う場面も多かった。雰囲気重視のビジュアルが、プレイアビリティを犠牲にしてしまった部分といえる。

セーブ機能の欠如とリトライ性の低さ

本作はゲーム途中でのセーブ機能が存在しないため、ミッションに失敗すると最初からやり直しとなる仕様だった。ステージ数が多く、1つ1つのステージが長い構成のため、後半ステージでのゲームオーバーは非常に精神的ダメージが大きい。 また、仲間を全員救出するためには特定ルートを通る必要があるが、それを確認する術がないため、何度も最初から繰り返す必要があった。現在の視点で見れば「やり込み型ゲーム」とも捉えられるが、当時のプレイヤーにとっては“やり直しの多さ”が大きな不満として残った。

一部の演出と操作性の不一致

映画的演出を重視するあまり、操作面で不自由に感じる箇所も存在した。例えば、警報音が鳴る演出中は一時的にキャラクター操作が制限されるなど、ゲームのテンポが中断される仕様があった。これにより、緊張感は高まるものの、プレイヤーが自由に動けないことに対する苛立ちを覚えることも少なくなかった。 また、爆発や煙のエフェクトが重なると、敵の動きや弾道が見えづらくなることもあり、視覚的混乱がゲームの難易度を余計に高めてしまっていた。

ロード時間と音声処理の問題

カセットテープ版を使用していた場合、ステージごとのロード時間が非常に長かった。1分近いロードを挟むこともあり、テンポの悪さを感じるプレイヤーが多かった。また、FM音源に対応していない環境ではBGMが簡略化され、効果音の迫力が失われるケースもあった。音による恐怖演出が重要なゲームだけに、この環境差は大きなマイナス要素となった。

当時のユーザーから寄せられた不満の声

当時の雑誌投稿欄やファンレターでは、「怖すぎて最後まで遊べなかった」「セーブがないのは辛い」「せっかくの映画再現が難しすぎて楽しめない」などの声が多く見られた。一方で、「この難しさこそが映画の絶望感を再現している」という肯定的な意見も少なくなく、プレイヤー間で評価が真っ二つに分かれたことが特徴的だった。 つまり、“挑戦的すぎる設計”が一部のプレイヤーには伝説的魅力となり、他のユーザーには挫折要因になってしまったという二面性を持っていたのである。

総括:傑作ゆえの不親切設計

『エイリアン2(MSX版)』の“悪かったところ”を一言でまとめるなら、「完成度が高すぎて遊び手を選ぶ作品」である。映像演出・音響効果・世界観構築はいずれも卓越していたが、それらを支えるゲームバランスとユーザビリティが追いついていなかった。 しかし、裏を返せば、それほどまでに「本気で恐怖を体験させよう」とする制作者の情熱が感じられるタイトルでもある。いわば、“当時の技術では早すぎたホラーゲーム”――その挑戦が、今なおレトロゲーム史において語り草となっている理由だろう。

[game-6]

■ 好きなキャラクター

プレイヤーの共感を集めた主人公「エレン・リプリー」

『エイリアン2(MSX版)』において最も人気の高いキャラクターは、やはりシリーズの象徴である「エレン・リプリー」だ。映画同様、強い意志と冷静な判断力を併せ持つ女性主人公として描かれており、プレイヤーはその勇敢な姿を自らの操作で体験できる。リプリーは中距離戦に強く、全キャラ中もっともバランスの取れた性能を誇るため、ゲーム序盤から終盤まで安定して使用可能だ。 特に印象的なのは、仲間を助けるために危険を顧みず敵の巣へ単独突入する場面である。プレイヤーがリプリーを操作して進むたびに、画面越しに彼女の覚悟と母性を感じ取ることができ、単なるドット絵ながらも“キャラクターの人格”を感じさせる仕上がりだった。映画のリプリーと同様、「恐怖に立ち向かう勇気」の象徴として、当時のプレイヤーに強烈な印象を残した。

頼れる戦友「ドウェイン・ヒックス」

戦闘能力が高く、冷静な判断を下す兵士ヒックスもまた、多くのプレイヤーに支持されたキャラクターのひとりである。ゲーム中では攻撃力と射撃精度が高く、特に中盤の大量出現ステージで頼りになる存在だ。彼の落ち着いた行動パターンは、混乱の中でも冷静に戦うプロフェッショナルな姿勢を表しており、プレイヤーの心理的支えにもなっていた。 また、ヒックスが仲間をかばってダメージを受ける演出もあり、その“自己犠牲”が多くのプレイヤーの心を打った。彼の存在はリプリーの勇敢さをより際立たせるバランス役として機能しており、映画ファンからも「原作のヒックスそのままの頼もしさ」と高評価を得ている。

戦場の火力担当「バスクエス」

もう一人の人気キャラクターが、重火器の使い手バスクエスである。彼女は高い攻撃力と連射速度を誇る反面、移動速度が遅いという欠点を持つが、その豪快な戦い方がプレイヤーに強烈な印象を与えた。火炎放射器を使った広範囲攻撃は本作屈指の爽快ポイントであり、複数の敵を一気に焼き払う瞬間はまさに“戦場の女戦士”という言葉がぴったりだ。 また、バスクエスは他キャラと異なり攻撃中のセリフや特殊アクションが挿入される演出があり、プレイヤーの間では“使っていて最も楽しいキャラ”として人気を博した。

守られる存在から物語の象徴へ「ニュート」

映画でリプリーと深い絆を築いた少女ニュートも、ゲーム中では救出対象として登場する。プレイヤーが彼女を発見し救出すると、短いながら感動的なイベント演出が入り、ゲーム全体の緊張感の中に一筋の希望を与えてくれる。 この演出はプレイヤーのモチベーションを高める大きな要素であり、「必ず彼女を助けたい」と思わせるドラマ性があった。MSXという限られた環境でありながら、こうした感情的なつながりを描くことができたのは、当時のスクウェア作品の中でも突出していた点だといえる。

印象的な敵キャラクター「マザーエイリアン」

そして忘れてはならないのが、プレイヤーにとって最大の恐怖となる存在――マザーエイリアンである。ゲーム後半に登場するこの巨大なボスは、単なる敵という枠を超え、“恐怖の象徴”として描かれている。登場時には独自の演出があり、画面全体を覆い尽くすように現れる姿は圧巻。初めて対峙したプレイヤーは、そのスケールと存在感に圧倒された。 また、マザーエイリアンの攻撃パターンは単調ではなく、尾での一撃・体液の飛散・子エイリアンの召喚など多様で、攻略には冷静な判断力が求められる。このボスを撃破したときの達成感は非常に大きく、プレイヤーの間では「本当の意味で映画を倒した瞬間」と評されるほどだった。

その他の印象的な仲間たち

リプリー、ヒックス、バスクエス以外にも、ハドソンやアポーンなど複数の仲間キャラクターが登場し、彼らの存在がゲームの物語を厚くしている。特にハドソンの“焦り気味な通信セリフ”はファンの間で語り草となっており、原作のキャラクター性を見事にゲームに落とし込んでいた。 また、各キャラが死亡した際のメッセージ演出や音声効果も印象的で、プレイヤーは“仲間を失う痛み”を実感することになる。このリアリティこそが、後のサバイバルホラー作品にも受け継がれる重要なエッセンスだった。

プレイヤー心理に残るキャラクター描写

本作が優れていたのは、キャラクターを単なる駒として扱わず、“個人の生死に意味を持たせた”点にある。誰かが倒れればミッションは不利になり、リプリーが最後まで生き残っても仲間を全員失えば、エンディングが悲劇的に終わる。 この「仲間を守りながら生き残る」というテーマは、プレイヤーに強烈な感情移入を促した。登場人物たちに人格を感じ、共に恐怖を乗り越える感覚は、1980年代の他のアクションゲームではほとんど見られない体験だった。

ファンが選ぶ“最も印象的なキャラクター”

後年のレトロゲーム愛好家のアンケートでは、やはりリプリーが圧倒的な人気を誇るが、「バスクエスの豪快さ」や「ニュート救出の感動」を挙げる声も根強い。特にニュートに関しては「ゲーム中で最も人間らしい存在」として、多くのファンから“希望の象徴”と評されている。 また、マザーエイリアンに対しても「敵でありながら美しい」「恐怖を感じるのにどこか神秘的」といった意見もあり、プレイヤーの心に深く刻まれている。

総括:キャラクターが生み出す人間ドラマ

『エイリアン2(MSX版)』は、単なるドットキャラの集合ではなく、キャラクター一人ひとりが生きているかのような存在感を放っていた。プレイヤーはリプリーとして戦うと同時に、仲間を失う悲しみや救出の喜びを体験する。 恐怖の中に“人間ドラマ”がある――その構成こそが、MSXという時代において異彩を放った所以である。プレイヤーは戦場の兵士であり、同時に登場人物たちと心を通わせる観客でもあった。だからこそ、この作品は何十年経っても色褪せない“記憶に残るキャラクターゲーム”として語り継がれているのだ。

[game-7]

●対応パソコンによる違いなど

MSX1版とMSX2版の違い ― グラフィック性能の差が生む体験の変化

『エイリアン2(ALIENS)』は、1987年当時の日本のパソコン市場を代表するプラットフォーム「MSX」シリーズ向けに発売されたが、その中でもMSX1版とMSX2版では、プレイ感覚や表現面に大きな違いがあった。MSX1版は8色表示が基本で、画面解像度も256×192ドットと限られていたため、グラフィックはやや粗く、暗闇の中の視認性が悪い部分が多かった。しかし、この制約が逆に“見えない恐怖”を演出しており、プレイヤーにとっては不安感を煽るリアルな雰囲気を生んでいた。 一方でMSX2版では、グラフィックモードの拡張によって32色表示が可能となり、コロニー内部の金属質な質感や照明の反射などがより立体的に描写されている。警報ランプの点滅や、敵の血液が床に散るようなドットアニメーションも追加され、映画的な演出が格段に向上。プレイヤーはまるで映画のワンシーンを操作しているかのような没入感を味わうことができた。

処理速度と操作レスポンスの違い

MSX1版ではCPU(Z80A・3.58MHz)の処理能力の限界もあり、敵が多数出現する場面では描画処理が追いつかず、動作がややカクつく場面が見られた。敵と弾が同時に画面内に複数存在すると、スプライトの表示制限により“点滅”する現象も起きやすく、戦闘中の視認性を損なうこともあった。 これに対し、MSX2版ではハードの改良によってスプライトの表示限界が緩和され、フレームレートも安定。敵の出現数が増えてもスムーズに描画されるようになり、アクション性が向上した。結果として、MSX2版のほうが操作レスポンスが良く、戦闘のテンポが快適になっている。

サウンド面の進化 ― FM音源対応による臨場感

音楽と効果音の違いも、両バージョンを語るうえで見逃せないポイントである。MSX1版ではPSG音源による3音チャンネルで構成されており、電子的で簡素なサウンドだった。一方で、MSX2版ではFM音源対応機種(MSX-MUSIC搭載機)でプレイすることで、より重厚なサウンドが再生可能になっていた。低音のうねるようなBGMや、不協和音を多用した環境音が恐怖感を倍増させ、プレイヤーをSFホラー映画の世界へと引き込んだ。 特に、敵が接近した際に鳴る金属的なノイズや、警報音の立体的な響きはFM音源の恩恵そのものであり、「音が怖い」という感想を残したプレイヤーも多かった。

ロード方式の違いとプレイ環境

MSX時代のゲームでは、メディアの違いもプレイ体験に影響を与えていた。『エイリアン2』は「カセットテープ版」と「ディスク版(MSX2対応)」の2形態で発売されていたが、テープ版はロード時間が長く、1ステージごとに数十秒の待ち時間が発生した。さらに、データエラーによる読み込み失敗も珍しくなく、集中力が途切れてしまうという不満が多かった。 これに対し、ディスク版ではロードが高速化され、音楽の品質も向上。さらに一部の演出(フェイスハガーの登場シーンなど)が追加され、プレイヤー体験が滑らかになっている。特に連続するミッションをノンストップでプレイできる点は、ディスク版の大きな利点であった。

ビジュアルと演出の細部における違い

MSX2版では、演出の細部にも改良が施されている。例えば、リプリーが仲間を救出する際の短いカットインや、コロニー内の照明の点滅速度、モニターに表示されるステータス画面のグラフィックなどが異なっていた。また、マザーエイリアン戦では背景に炎のエフェクトが追加され、緊迫感が倍増。敵が倒れた際のドットアニメーションも滑らかで、より映画的な雰囲気が強調されている。 一方で、MSX1版はシンプルで抽象的な表現が多く、プレイヤーの想像力に委ねる部分が多かったため、「こちらの方が逆に怖い」という声も存在した。暗闇の中にわずかに浮かび上がる敵影が、見えない恐怖を感じさせるという“ホラーの本質”を突いていたとも言える。

ゲームバランスとステージ構成の微妙な違い

ゲームシステムそのものは共通しているが、難易度バランスには細かな差がある。MSX1版では敵の出現位置が固定されているのに対し、MSX2版では一部の敵がランダムに出現するよう調整されており、毎回異なる展開を楽しめる設計になっている。また、MSX2版の後半ステージでは敵の攻撃速度が上昇しており、よりスリリングな戦闘を味わえる。 逆に、MSX1版では全体的にテンポが遅く、戦略的に立ち回る余裕があるため、初見プレイヤーにとっては“じっくり遊べる版”として好まれた。

海外版との仕様比較

興味深いことに、『エイリアン2』は日本国内専用タイトルでありながら、一部の海外MSXファンの間で“英語化改造版”が流通している。これにより、欧州圏のMSX2ユーザーにも注目され、「日本の映画ゲームの完成度の高さを象徴する作品」として評価を受けている。海外版ではフォントやメニュー表記が英語化されただけでなく、一部のテキストイベントが簡略化されており、テンポ重視の仕様になっていた。

総括:ハードの進化がもたらした“二つの恐怖体験”

MSX1版は制限の中で“見えない恐怖”を演出したサスペンス重視の作品であり、MSX2版は技術的進化によって“映画的恐怖”を具現化した作品だった。同じタイトルでありながら、両者は異なる方向性のホラー体験を提供している。 MSX1版の静かな恐怖と、MSX2版の映像的恐怖――そのどちらも、『エイリアン2』という作品の持つ根源的な緊張感を支えており、今でもファンの間では「どちらの版が本当に怖いのか」という議論が続いている。どちらを選んでも間違いなく、1980年代のスクウェアが描いた“恐怖と緊張の芸術”を堪能できることに変わりはない。

[game-10]

●同時期に発売されたゲームなど

★『夢幻戦士ヴァリス』

:・販売会社:日本テレネット ・販売年:1987年 ・販売価格:6,800円 ・内容概要: 1987年の『エイリアン2』と同時期に発売された中で、特に話題を集めたのが『夢幻戦士ヴァリス』である。女子高生・優子が異世界ヴァリアに召喚され、魔界の軍勢と戦うという壮大なストーリーを持つ横スクロールアクション。美麗なアニメーションデモと壮大なBGMが印象的で、パソコンゲームの表現力を新たな次元へと押し上げた作品であった。プレイヤーは剣と魔法を駆使し、ステージごとに異なる敵や背景演出を楽しめる。『エイリアン2』が“恐怖の臨場感”を追求したのに対し、『ヴァリス』は“英雄的な美しさ”で魅せるアクションとして、正反対の方向でプレイヤーを惹きつけた。

★『ザナドゥ・シナリオII』

:・販売会社:日本ファルコム ・販売年:1987年 ・販売価格:8,800円 ・内容概要: 日本ファルコムの看板タイトル『ザナドゥ』の追加シナリオとしてリリースされたこの作品は、RPGファンの間で大ヒットを記録した。新たなダンジョンやアイテム、敵キャラが多数追加され、プレイヤーの探求心を刺激。ファルコム独自の音楽ドライバによるBGMも高評価で、幻想的な世界観が高く評価された。『エイリアン2』と同じく緊張感ある探索要素を持つが、こちらは剣と魔法の冒険というファンタジー方向でプレイヤーの心を掴んだ。

★『イースI』

:・販売会社:日本ファルコム ・販売年:1987年 ・販売価格:7,800円 ・内容概要: 今なお語り継がれる名作RPG『イース』が登場したのも1987年である。赤毛の冒険者アドル・クリスティンの旅を描いた本作は、軽快なバトルシステム“体当たり攻撃”や、滑らかなBGM切り替えなどで当時のゲーマーを驚かせた。『エイリアン2』が“恐怖の密室”を舞台としたのに対し、『イース』は“冒険の開放感”を前面に出し、ゲーム体験の方向性を大きく変えた。同年にこの二作をプレイしたゲーマーは、「緊張」と「感動」という二つの感情を同時に味わえたと言われている。

★『ハイドライド3』

:・販売会社:T&E SOFT ・販売年:1987年 ・販売価格:8,400円 ・内容概要: リアルタイムアクションRPGの先駆けとして知られる『ハイドライド3』は、善悪のパラメータや現実的な時間経過などを導入した意欲作である。探索中に昼夜が変化し、敵の行動もそれによって変わるという仕掛けは当時としては画期的だった。『エイリアン2』のようなSFホラーとは異なるが、プレイヤーの緊張と判断を試すゲーム性は通じるものがあり、どちらも“生きるための選択”をテーマにしていた。

★『スナッチャー』

:・販売会社:コナミ ・販売年:1988年(開発は1987年) ・販売価格:8,800円 ・内容概要: 後にPCエンジンやセガCDにも移植される、近未来サイバーパンクADVの金字塔。小島秀夫が手掛けた本作は、映画『ブレードランナー』を彷彿とさせる世界観と、緊迫したストーリーテリングで多くのプレイヤーを魅了した。『エイリアン2』が生物的恐怖を描いたのに対し、『スナッチャー』は人工生命体による“人間社会への侵食”という知的な恐怖を提示した。 どちらも映画的演出を重視した点で共通しており、1987年前後の「映画×ゲーム」融合時代を象徴する二大タイトルとして並び称される。

★『レイドック』

:・販売会社:T&E SOFT ・販売年:1986年末~1987年初頭 ・販売価格:6,800円 ・内容概要: 縦横両方向にスクロールする3D視点のシューティングで、MSX2のグラフィック機能を最大限に活かした先鋭的タイトル。プレイヤーは宇宙戦闘機を操り、敵の母艦を撃破するミッションに挑む。立体的な視点変化とシミュレーション要素の融合が特徴であり、リアル志向の演出が『エイリアン2』に通じる緊張感を持っていた。MSX2ユーザーの間では、「最も未来的なゲーム」として高い評価を得た。

★『ドルアーガの塔(MSX版)』

:・販売会社:ナムコ ・販売年:1986年末~1987年 ・販売価格:5,800円 ・内容概要: アーケードからの移植作品としてMSXに登場した本作は、謎解きとアクションを組み合わせた名作であり、家庭用としての完成度の高さが注目を集めた。プレイヤーは勇者ギルを操り、無数のフロアを登りながら秘宝を集めていく。『エイリアン2』のようなホラー要素はないが、限られた情報の中で試行錯誤を求められる点は共通しており、同時期に「知的ゲーム」として人気を分け合った。

★『R-TYPE(アールタイプ)』

:・販売会社:アイレム ・販売年:1987年 ・販売価格:7,800円(MSX移植版) ・内容概要: アーケードで絶大な人気を誇った横スクロールシューティングの移植版。独特のバイオメカ的敵デザインや圧倒的なグラフィック、緊張感あるBGMで“恐怖感を演出するシューティング”として高く評価された。生体兵器と戦うというテーマは『エイリアン2』の世界観と非常に近く、当時のゲーマーからは「精神的続編のようだ」とも評された。

★『アークス』

:・販売会社:日本テレネット(ウルフチーム) ・販売年:1988年初頭 ・販売価格:8,800円 ・内容概要: 幻想的なグラフィックとシナリオ性を重視したアクションRPGで、後の『ヴェインドリーム』シリーズにも通じる表現力が特徴。プレイヤーは若き戦士として異世界の陰謀に立ち向かう。ドラマチックな演出と音楽性の高さから、“ビジュアルストーリーテリング型ゲーム”として評価され、『エイリアン2』の映画的演出と並び称された。

★『レリクス』

:・販売会社:ボーステック ・販売年:1987年 ・販売価格:6,800円 ・内容概要: 古代遺跡を舞台に、人間から霊体となって転移しながら進む異色のアクションアドベンチャー。独特の空気感と、死と再生をテーマにした世界観がプレイヤーの想像力を刺激した。静謐でありながら不気味な演出は、『エイリアン2』の“孤独と恐怖”の感覚と通じるものがあり、ホラー的緊張感を好むユーザー層から支持を受けた。

総括:1987年前後に咲いた「映画的ゲーム」の黄金期

『エイリアン2』が発売された1987年前後は、映画的表現とストーリーテリングをゲームに融合させようとする動きが活発だった。 『ヴァリス』の幻想美、『スナッチャー』の近未来的恐怖、『R-TYPE』の生体兵器戦、『レリクス』の静寂のホラー――それぞれが異なる方向性で「プレイヤー体験の映画化」を模索していた時代である。 その中で『エイリアン2(MSX版)』は、映画原作という題材を持ちながら、単なる再現に留まらず、“恐怖を自ら操作する体験”として確立した点において特別な存在だった。映画とゲームが融合し始めた1987年――それはまさに、スクウェアが後の名作群へと進化していく“夜明け”の時代でもあったのである。

[game-8]■ 現在購入可能な人気売れ筋商品です♪

【中古】北米版 ファミコン Alien Syndrome エイリアンシンドローム NES FC

【中古】 ALIEN:ISOLATION −エイリアン アイソレーション−/XboxOne

【中古】 ALIEN:ISOLATION −エイリアン アイソレーション−/PS4

【中古】[PS2] COOL BOARDERS CODE ALIEN(クールボーダーズ コードエイリアン) ウエップシステム (20001221)

【中古】【箱説明書なし】[GB] 平安京エイリアン メルダック (19891229)

【中古】【箱説明書なし】[GBC] ちっちゃいエイリアン クリーチャーズ (20010227)

ジョイコン Joy-Con スティック カバー キャップ ディズニー ピクサー キャラクター ミッキーマウス ミッキー ミニーマウス ミニー ミ..

評価 4.75

評価 4.75

![【中古】[PS2] COOL BOARDERS CODE ALIEN(クールボーダーズ コードエイリアン) ウエップシステム (20001221)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1040/0/cg10400107.jpg?_ex=128x128)

![【中古】【箱説明書なし】[GB] 平安京エイリアン メルダック (19891229)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1018/8/cg10188034.jpg?_ex=128x128)

![【中古】【箱説明書なし】[GBC] ちっちゃいエイリアン クリーチャーズ (20010227)](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mediaworldkaitoriworld/cabinet/1018/2/cg10182161.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PS4 エイリアン:ファイアーチーム エリート スペシャルエディション [DLコード付属なし]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/renet20/cabinet/item_photo/img_noimage.jpg?_ex=128x128)

![【中古】PS5 エイリアン:ファイアーチーム エリート スペシャルエディション [DLコード付属なし]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/renet20/cabinet/item_photo/001333/8/0013338523.jpg?_ex=128x128)